| Titel: | Ueber das Verfahren beim Auspressen des Runkelrübenbreies oder Fleisches. Von Hrn. Demesmay. |

| Fundstelle: | Band 45, Jahrgang 1832, Nr. CVII., S. 417 |

| Download: | XML |

CVII.

Ueber das Verfahren beim Auspressen des

Runkelruͤbenbreies oder Fleisches. Von Hrn. Demesmay.

Aus dem Agriculteur-Manufacturier. October 1831

(Junius 1832), S. 1.

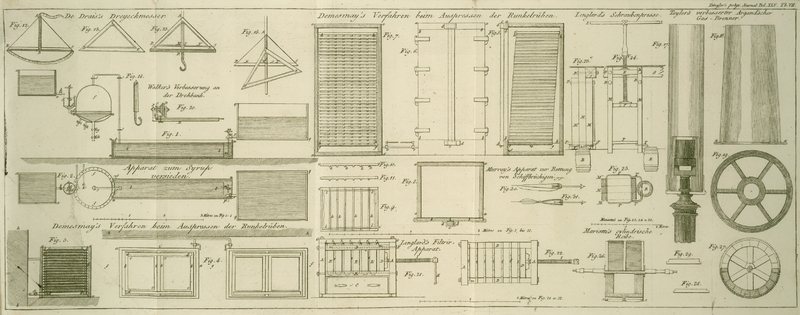

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Demesmay, uͤber das Verfahren beim Auspressen des

Runkelruͤbenbreies oder Fleisches.

Man weiß schon seit langer Zeit, daß die Runkelruͤbe nicht mehr als 0,025 bis

0,030 ihres Gewichtes an unaufloͤslichem holzigen Parenchyme enthaͤlt,

und daß alles Uebrige aus Saft besteht. Und doch erhaͤlt man ungeachtet aller

der Verbesserungen, die nach und nach an den Maschinen zum Zerreiben und Auspressen

der Runkelruͤben eingefuͤhrt wurden, selten mehr als 0,70 Saft,

waͤhrend die noch uͤbrige Menge Saft in dem Marke zuruͤkbleibt,

und fuͤr die Zukerfabrikation verloren geht. Da die hydraulische Presse nicht

hinreichte, um den Saft gehoͤrig auszupressen, so hat man den

Ruͤkstand mit siedendem Wasser uͤbergoͤssen, und neuerdings

ausgepreßt, und auf diese Weise eine nachtraͤgliche Menge zukerhaltigen Saft

erhalten. Dieses Verfahren hat jedoch nicht nur den Nachtheil, daß es die Menge des

zu verdampfenden Wassers und folglich auch den Bedarf an Brennmaterial vermehrt,

sondern es zeigte sich auch, daß bei demselben eine groͤßere Menge Zuker in

Melasse verwandelt wird. Man erhielt daher bei diesem Verfahren nur solche

Resultate, die kaum die durch die vermeintliche Verbesserung verursachten Kosten

dekten. Ein Brei oder Mark, welches Saft von 6° enthaͤlt, gibt bei

seiner Behandlung mit siedendem Wasser nur Saft von 3°, so daß zwei Liter

dieses Saftes kaum einem Liter Saft von 6° gleichkommen. Man versuchte den

Brei auch mit Dampf zu behandeln; allein man kochte denselben, waͤhrend man

ihn bloß haͤtte erwaͤrmen sollen, und konnte dann fast gar nichts aus

demselben auspressen. Er wurde naͤmlich teigig, und ging beinahe

unveraͤndert durch den Zeug, durch welchen man ihn preßte, und der wenige

Saft, welcher abfloß, war durch das Sieden in Beruͤhrung mit dem Parenchyme

so veraͤndert, daß man beim Laͤutern eine so große Menge Kalk zusezen

mußte, daß der entstehende Bodensaz beinahe den ganzen Kessel fuͤllte, und daß Alles sich

in einen Schaum verwandelte, der fast gar nicht zu bearbeiten war.

Die Methode, welche ich befolgte, hat keinen dieser Nachtheile; der Saft, den ich

durch sie erhalte, enthaͤlt nicht weniger Zuker, als jener, den der Brei ohne

vorausgehende Behandlung gibt; dieser Saft ist ferner leicht zu laͤutern, und

ohne große Kosten zu erhalten. Ich verfahre naͤmlich auf folgende Weise. Wenn

der Saft auf die gewoͤhnliche Weise ausgezogen worden, so bringe ich die

Weidengeflechte und die Sake, in denen der Brei enthalten ist, in eine Kiste von

solcher Groͤße, daß eine Presseladung darin Plaz hat. Jeder Sak ruht auf

seinem Geflechte; zwischen jede Reihe Geflechte kommen zwei Stangen von 2 bis 3

Centimeter Dike, damit das obere Geflechte nicht unmittelbar auf dem unteren Sake

aufliege. Wenn die ganze Ladung in die Kiste gebracht worden, so bedeke ich diese

mit einem Dekel, und lasse dann an den Boden derselben einen Dampfstrom treten, der

die ganze Masse in hoͤchstens 15 Almuten auf die Siedehize zu dringen im

Stande ist. Dieser Dampf wird gleich Anfangs in dem Maße, in welchem er in die Kiste

gelangt, verdichtet; wenn er sich bei den Zwischenraͤumen, die zwischen der

Kiste und deren Dekel bestehen, in groͤßerer Menge zu entwikeln anfingt, so

ist dieß ein Zeichen, daß der Brei die Siedehize erreicht hat, und daß folglich der

Dampfhahn geschlossen werden muß. Waͤhrend dieß geschieht, lasse ich eine

zweite Kiste, so wie die erste, mit den Weidengeflechten und Saͤken

fuͤllen, um dann den Dampf gleich unter diese leiten zu koͤnnen. Die

in den beiden Kisten erhizten, und von zwei kalten Presseladungen gelieferten

Saͤke werden dann zu einer einzigen heißen Presseladung vereinigt. Bei diesem

Verfahren erhielt ich folgende Resultate.

400 Kilogrammen gewaschene Runkelruͤben gaben zwei kalte und eine heiße

Presseladung, bei denen ich folgende Menge Saft erhielt:

249 Liter kalten Saft von 5° oder

1035 Dichtheit

258 Kilogr.

108

– heißen Saft

von 5°

112 –

Ruͤkstand

oder Mark

47 –

––––––––––

417 Kilogr.

Man wuͤrde sich jedoch sehr irren, wenn man diesem Resultate zu Folge glauben

wuͤrde, daß sich nur 17 Kilogrammen Dampf in dem Breie verdichtet haben. Beim

Zerreiben verdunsten naͤmlich 2–3 Hunderttheile von dem Gewichte der

Runkelruͤben. Nimmt man hiernach das Maximum, so ging beim Zerreiben ein

Gewicht von 12 Kilogrammen verloren, und folglich mußten 29 Kilogrammen Dampf

verdichtet werden, um das Total-Gewicht auf 417 Kilogr, zu bringen. Der

Ruͤkstand, den man auf diese Weise erhaͤlt, ist ganz geschmaklos, und

erregt auf der Zunge beinahe dasselbe Gefuͤhl, wie Saͤgespaͤne.

Obschon dieser Ruͤkstand kaum 12 Procent von dem Gewichte der

Runkelruͤben betraͤgt, so ließe sich derselbe noch mehr verringern,

wenn die Reibe nicht doch immer einige ganze Stuͤke mit sich fortrisse. Diese

Stuͤke bilden wenigstens die Haͤlfte des Ruͤkstandes, und

behalten ungeachtet des Auspressens der Waͤrme beinahe allen ihren Saft in

sich zuruͤk. 100 Theile des von den nicht zerriebenen Theilen getrennten

Ruͤkstandes gaben beim Troknen 50 Theile einer trokenen Substanz von der

Consistenz des Holzes, welche bei sorgfaͤltigem Einaͤschern 25 Theile

Asche lieferten. Diese große Menge Asche ruͤhrt von der Erde her, welche

ungeachtet des Abwaschens doch noch an den Ruͤben haͤngen bleibt. Aus

diesen Versuchen und Angaben erhellt nun, daß, wenn die Runkelruͤben

vollkommen rein gewaschen waͤren, und wenn die Reibe keine ganzen

unzerriebenen Stuͤke mit sich fortreißen wuͤrde, der Ruͤkstand

nicht mehr als das Doppelte des in der Ruͤbe enthaltenen Parenchymes oder

5–6 Hunderttheile betragen duͤrfte. Die Reibe, die ich anwendete, ist

uͤbrigens nichts weniger als die beste, die man haben kann; der

Traͤger der Stoͤßer (poussoirs) ist zu

weit von den Messern entfernt, und wird durch eine Zahnstange statt durch einen

Laufriemen getrieben, wodurch der Brei bei Weitem nicht so schoͤn wird. Auch

meine Presse laͤßt etwas zu wuͤnschen uͤbrig; ihr großer Kolben

hat nicht so viel Spielraum, als zur Entfernung der Platten noͤthig ist; dieß

vermindert das Product an kaltem Safte, und erhoͤht den Vortheil der

Behandlung des Breies mit Dampf. Das Auspressen dauert jedes Mal 15 Minuten, und

daher sind fuͤr je drei Presseladungen, wovon zwei kalt und eine heiß ist, 45

Minuten zum Auspressen noͤthig. Man kann in zwoͤlf Stunden wirklicher

Arbeit mit einer einzigen Presseladung 64 Hectoliter Saft auspressen. Hiezu sind

7000 Kilogrammen Runkelruͤben noͤthig, waͤhrend man

fruͤher, ehe der Brei bearbeitet wurde, deren 10,000 brauchte. Die Arbeit der

eingespannten Ochsen ist leichter geworden, denn sie koͤnnen einige Zeit

uͤber feiern. Auch fuͤr die Kinder, die bei der Reibe und beim

Fuͤllen der Saͤke beschaͤftigt sind, wuͤrde sich einige

Ruhezeit ergeben haben, wenn man sie nicht dafuͤr bei den Dampfkisten, die

auf diese Weise keine Vermehrung des Personales noͤthig machen, verwendete.

Auch der Bedarf an Brennmaterial wurde durch diese Einrichtung nicht vermehrt, da

bloß jener Dampf angewendet wurde, der sich aus dem Ruͤklaufwasser entwikelt,

und der bisher ganz verloren ging. Freilich ist dieß nur bei jenen Fabriken

moͤglich, in denen die Eindikung des Saftes durch Dampf geschieht; bei jenen,

die mit offenem Feuer arbeiten, waͤre eine besondere Ausgabe hiefuͤr

noͤthig, die aber keineswegs bedeutend seyn wuͤrde. Die 400

Kilogrammen Runkelruͤben bewirkten, wie gesagt worden, die Verdichtung von 29

Kilogrammen Dampf; nimmt man nun, um auch jenen Dampf, der durch die

Zwischenraͤume der Kisten entweicht, in Anschlag zu bringen, diese Zahl zu 32

an, so ergibt sich fuͤr 100 Kilogr. Runkelruͤben ein Bedarf von 8

Kilogr. Dampf, oder von 2 Kilogr. Steinkohlen, wenn man annimmt, daß 1 Kilogr.

Steinkohlen 4 Kilogr. Wasser in Dampf verwandelt. Diese Ausgabe ist im Vergleiche

mit den vorteilhaften Resultaten, die sie gewaͤhrt, wie Jedermann einsehen

wird, doch gewiß sehr gering. Die Weidengeflechte, deren ich mich bediene, haben 60

Centimeter Breite auf 75 Centim. Laͤnge. Die Sake haben 55 Centim. Breite auf

75 Cent. Laͤnge; da sie jedoch immer umgebogen sind, so haben sie in der

Presse, und wenn sie mir dem Breie gefuͤllt sind, nur 50 Centim. Breite und

60 Centim. Laͤnge. Die Entfernung zwischen den Platten und der Presse

betraͤgt waͤhrend der Ladung 120 Centim. 32 Sake reichen zum

Ausfuͤllen dieses Raumes hin, und enthalten, wie gesagt worden, 200 Kilogr.

Brei. Diese Ladung gab die vorteilhaftesten Resultate. Durch die Wirkung der Presse

wird die Hoͤhe von 120 Cent. bis auf 53 Centim. vermindert. Wenn der

Staͤmpel mehr Spielraum haͤtte, so wuͤrde kalt mehr Saft

ausgepreßt werden, als warm, und folglich der Ruͤkstand geringer seyn. Da die

Daͤmpfkiste die 32 Saͤke aufnehmen muß, so habe ich ihr 80 Fuß Breite,

135 Fuß Laͤnge und 85 Fuß Hoͤhe gegeben. Die Kiste besteht aus

eichenen laden von 5 Centim. Dike; am Grunde derselben sind zwei Stangen von 5

Centim. Dike angenagelt, auf welche die beiden ersten Gesiechte zu liegen kommen.

Auf diesen Aufsaz kommen zwei Stangen von 2 1/2 Centim. zu ruhen, und zwar auf jenen

Theil der Geflechte, die nicht mit den Saͤken bedekt sind. Diese

Staͤbe dienen wieder fuͤr zwei andere Geflechte als Unterlage, u.s.f.

Wenn die ganze Presseladung in die Kiste gebracht worden, so wird der Dekel, der aus

fichtenen Laden besteht, die innen zusammengefuͤgt, und außen durch

Querleisten mit einander verbunden sind, auf dieselbe gebracht. Dieser Dekel muß

bald nach der einen, bald nach der anderen Richtung auf die Kiste gelegt werden,

damit er sich in Folge der Einwirkung des Dampfes nicht werfen kann. Bei der

Hoͤhe, die ich angegeben habe, ist die Arbeit mit dieser Kiste sehr leicht;

ein Arbeiter von mittlerer Große kann die Geflechte sehr leicht in dieselbe bringen

und wieder herausnehmen: er hebt deren zwei auf ein Mal heraus, und uͤbergibt

sie einem Handlanger.

Die Zeit, waͤhrend welcher dieß geschieht, benuzt ein Arbeiter, der sich in

g, Fig. 3 und 4 Taf. VII. befindet, um

die beiden Staͤbe

dd, die den naͤchstfolgenden Aufsaz

bedeken, wegzunehmen und sie in den Trog i zu bringen.

Der Handlanger legt die beiden Geflechte in der Nahe der Presse nieder; ein Kind

kehrt das Obere derselben um, und bringt die beiden Sake auf einander; dann entfernt

es das obere Geflecht und uͤbergibt das untere mit den beiden Saͤken

dem Arbeiter, der mit der Beladung der Presse beauftragt ist. An dieser ganzen

Arbeit ist die Hize der Geflechte das einzige Laͤstige, und doch gebrauchen

die Arbeiter die Handschuhe, die ihnen gegeben werden, niemals. Diesem ganzen

Uebelstande ließe sich jedoch auch dadurch abhelfen, daß man die Geflechte in ein

eisernes Gestell brachte, welches sich, wie man aus der Zeichnung sieht, mittelst

einer Rolle herausheben ließe.

Der heiß ausgepreßte Saft hat, wenn er erkaltet ist, eine groͤßere Dichtheit,

als der kalt gepreßte, obschon das durch die Verdichtung des Dampfes erhaltene

Wasser mit ihm verbunden ist. Versuche, die ich mehrere Male mit Sorgfalt, und mit

Huͤlfe eines Araͤometers anstellte, welches Zehntelgrade andeutete,

gaben bestaͤndig folgende Resultate.

Der kalt ausgepreßte und auf 10° abgekuͤhlte Saft hatte:

Am Anfange des Auspressens

5°,1

am Ende desselben

4°,7

Der heiß ausgepreßte und auf 10° abgekuͤhlte Saft hingegen hatte:

Am Anfange des Auspressens

5°,2

am Ende desselben

4°,8.

Der heiß ausgepreßte Saft gibt mit essigsaurem Bleie einen weit haͤufigeren

Niederschlag, als der kalt ausgepreßte Saft, und doch erfordert er weniger Kalk zur

Laͤuterung. Nach dem Laͤutern ist der durch das essigsaure Blei

erzeugte Niederschlag bei beiden Saͤften gleich.

Ein Liter beider Saͤfte wurde unter gleichen Umstaͤnden in

Gaͤhrung gesezt. Die durch eine Temperatur von 20° beguͤnstigte

Gaͤhrung war sehr thaͤtig; nach zwei Tagen wurden von jeder der beiden

gegohrenen Fluͤssigkeiten 3 Deciliter der Destillation unterworfen, und ein

Deciliter aufgefangen. Das von dem kalt gepreßten Safte gelieferte Product zeigte am

Alkoholimeter 11°, jenes hingegen, welches von dem kalt gepreßten und

gegohrnen Safte abdestillirt worden, zeigt 10°. Dieß deutet, den Arbeiten des

Hrn. Pelouze zu Folge, dahin, daß in einem Liter des

Ersteren 57, in einem Liter des Lezteren hingegen 52 Grammen Zuker enthalten

sind.

Man koͤnnte besorgen, daß die Vermengung des heißen Saftes mit dem kalten in

dem Saftbottiche eine Gaͤhrungsbewegung erzeugen moͤchte, in Folge deren

der Zuker in seiner Krystallisation gestoͤrt wuͤrde; allein eine

solche findet nicht Statt. Es ist aber richtig, daß man den Saft nicht

laͤnger als eine Stunde in dem Bottiche laͤßt. In dem Augenblike, in

welchem der Saft in die Laͤuterungskessel gelangt, hat derselbe noch

30° Centigr. Diese Kessel fassen 8 Hectoliter. 3 Kilogrammen Kalk reichen zu

einer Laͤuterung mit dem Hautchen hin, waͤhrend fruͤher, wo man

den Brei nicht so bearbeitete, 5 Kilogr. noͤthig waren. Es wurde seither auch

eine Verbesserung in den Produkten beobachtet, die man wohl vorzuͤglich der

groͤßeren Reinheit zuschreiben muß, in welcher die Sake und die Geflechte

dadurch erhalten werden, daß sie so haͤufig der Wirkung des Dampfes ausgesezt

werden. Da der Saft weniger alkalisch ist, so erfolgte auch die Eindikung und das

Versieden viel schneller; uͤberdieß war zum Bleichen auch eine geringere

Menge thierischer Kohle noͤthig. Diese geringere Alkalinitaͤt ließ

befuͤrchten, daß der Zuker schwerer zu reinigen seyn wuͤrde; die

Erfahrung bestaͤttigte dieß aber durchaus nicht. Das Mark, welches an dem

Sake haͤngen bleibt, wenn man es kocht, statt daß man es bloß erhize,

loͤst sich in lezterem Falle sehr leicht ab, und bildet eine ganz feste,

kuchenartige Substanz. In diesem Zustande gibt es dem Viehe nur wenig Nahrung; es

liebt es daher auch nicht so sehr, als es nach dem kalt ausgepreßten Marke gierig

ist. Wenn man es in Silos aufbewahrt, so erhaͤlt es jedoch allmaͤhlich

einen angenehmen Geschmak, so daß das Vieh dasselbe gern frißt.

Es kommt viel darauf an, daß die Erhizung des Breies schnell von Statten gehe; bei

einer lebhaften Gasentwikelung reicht eine Viertelstunde dazu hin. Wuͤrde die

Erhizung laͤnger dauern, so kaͤme die Masse zum Kochen, und man

wuͤrde wenige und schlechte Products erhalten. Da sich gegen das Ende der

Operation und in dem Augenblike des Oeffnens der Kisten eine große Menge Dampf

entwikelt, so ist es gut dieselben unter einen Rauchfang zu stellen, damit sich der

Dampf nicht zu sehr in der Werkstaͤtte verbreite, die Arbeiter

belaͤstige und die Aufsicht uͤber die ganze Arbeit verhindere.

Ich habe nun die Sache nur noch in oͤkonomischer Hinsicht zu untersuchen, und

will dabei trachten, der Wahrheit so nahe als moͤglich zu kommen. Nach dem

Berichte, welchen Hr. Blanquet der

Untersuchungscommission erstattete, kann man, wenn man eine gute Reibe und

kraͤftige Pressen hat, durch bloßes kaltes Auspressen aus 100 Kilogrammen

Runkelruͤben 75 Kilogr. Saft erhalten, so daß 25 Kilogr. Mark bleiben. Dieses

Mark wird, wenn man es mit Dampf behandelt und heiß auspreßt, hoͤchstens mehr

10 Kilogr. geben, und wird folglich 15 Kilogr. Saft, die noch in ihm enthalten

waren, mehr liefern, so

daß das Rohproduct oder Ebnet um 15/75 oder 1/5 mehr betragen wird. 5 Kilogr.

Runkelruͤben geben hiernach eben so viel Saft, als fruͤher 6 Kilogr.

gaben. Wenn die Runkelruͤbe bei einem einmaligen Auspressen, wie dieß in der

Rechnung des Hrn. Blanquet der Fall ist, in der

Kostenberechnung des Zukers zu 40 Centimen angenommen ist, so wird sie, wenn das

Mark mit Dampf behandelt worden, nur mehr zu 5/6 von 0,40 oder zu 33

angefuͤhrt werden duͤrfen. Hiernach wuͤrde sich also der Preis

des Zukers um 7 Procent gebessert haben. Von dieser Zahl muß jedoch noch der Werth

abgezogen werden, den das Mark verloren hat; da nun dieser Verlust 2/3 von dem

fruͤheren, zu 3 Centimen angenommenen Werthe des Markes betraͤgt, so

kann man nur mehr, eine Verminderung von 5 Procent an dem Preise des Zukers rechnen,

vorausgesezt, daß das heiße Auspressen und das Eindiken des heißen Saftes keine

groͤßeren Kosten verursacht, als das kalte.

In dem Falle, in welchem man große und waͤsserige Runkelruͤben zu

behandeln hat, aus denen man kalt 80 Hunderttheile Saft auszupressen im Stande ist,

gibt das heiße Behandeln des Markes eine noch geringere Verminderung der Kosten des

Zukers; in diesem Falle moͤchte der Vortheil sogar so gering seyn, daß man

sich mit einmaligem Auspressen begnuͤgen duͤrfte. Anders verhalt es

sich aber, wenn man mit kleinen und solchen Runkelruͤben arbeitet, die einen

sehr diken Saft geben; oder auch wenn man große, waͤsserige, aber gefrorne

Ruͤben zu bearbeiten hat, die kaum 70 Hunderttheile, und, wenn sie gefroren

waren, kaum 50 geben; hier wuͤrde man naͤmlich durch das heiße

Auspressen das erhalten, was man durch das kalte nicht zu erlangen im Stande war. In

den Versuchen, die ich oben anfuͤhrte, war dieß der Fall. Der Vortheil

moͤchte in diesen Faͤllen noch groͤßer seyn, als ich ihn angab;

ich wollte meine Berechnungen jedoch lieber auf die genannten, zu Famars

angestellten, und mithin Jedermann glaubwuͤrdigen Beobachtungen

gruͤnden.

Einen merklichen Portheil wird der Fabrikant vorzuͤglich in der leichteren

Laͤuterung und Eindampfung, im besseren Versieden und in der groͤßeren

Wirksamkeit der thierischen Kohle finden. Wenn sich daher auch in finanzieller

Hinsicht kein Vortheil ergeben wuͤrde, so waͤre doch damit sehr viel

gewonnen, daß man die ganze Operation bei der

Runkelruͤbenzuker-Fabrikation leichter leiten kann, und daß man in

keinem Falle weder zur Schwefelsaͤure, noch zu wiederholten Klaͤrungen

seine Zuflucht nehmen muß, wie dieß geschehen muß, wenn zur Laͤuterung eine

große Menge Kalk erforderlich ist. Auch moͤchte wohl darin ein wesentlicher

Vortheil liegen, daß man nur 5 Hectaren mit Runkelruͤben zu bestellen braucht, um so viel

Zuker zu erhalten, als man fruͤher von 6 Hectaren erhielt.

Beschreibung des Apparates des Hrn. Demesmay.

Fig. 1 und

4 zeigen

diesen Apparat. Dieselben Buchstaben beziehen sich in beiden Figuren auf dieselben

Gegenstaͤnde.

aa stellt die Kiste oder den Kasten vor;

bb die Weidengeflechte;

cc die Saͤke;

dd die Staͤbe, durch welche die

Geflechtaufsaͤze von einander getrennt sind;

e ist der Dampfhahn;

ff sind die Zwischenraͤume, in welche man

die Presseladungen bringt, ehe sie in die Presse gebracht werden;

g ist der Raum, den der Arbeiter einnimmt, der die

Staͤbe dd einzulegen und auszuheben hat.

Diese Staͤbe werden, wenn sie sich nicht in der Kiste befinden, in eine Art

von Trog i gelegt, der von der Mauer hh und einer Wand der Kiste gebildet wird. Dieser

Raum g gewaͤhrt auch freien Durchgang, um die

Haͤhne bewegen zu koͤnnen.

Nachdem ich Obenstehendes bereits niedergeschrieben hatte, wurde mein Verfahren den

HH. Harpiguies, Blanquet und Comp. mitgetheilt. Diese

Herren haben sich beeilt dasselbe in Anwendung zu bringen; in ihren Haͤnden

hat die Kiste eine Veraͤnderung der Form erlitten, in deren Folge sie

leichter anzuwenden ist.

Die von ihnen angebrachten Verbesserungen sind folgende:

Ihr Apparat besteht aus einer Kiste oder einem Behaͤlter mit einer

zweifluͤgeligen Thuͤre, in welchem die Saͤke mit dem Breie, die

vorher in offene Rahmen gebracht wurden, aufgeschichtet werden. Die Weidengeflechte

werden nicht mehr der Wirkung des Dampfes ausgesezt, da sie dadurch zu schnell

verdorben wurden, und da sie uͤberdieß die Operation langsamer von Statten

gehen machten. Man begnuͤgt sich damit, sie am Ende des Tages in dem

Behaͤlter aufzuschichten, um sie zu reinigen.

Jeder Behaͤlter oder jede Kiste faßt eine ganze kalte, und eine halbe heiße

Presseladung. In einer Fabrik, welche zum Kaltpressen zwei Presseladungen, und zum

Heißpressen deren eine noͤthig hat, braucht man wenigstens drei Kisten;

besser ist es, wenn man deren vier hat.

Versuche, die bei Hrn. Hamoir de Sautain gemacht wurden,

gaben folgende Resultate:

800 Pfunde mit dem Messer gereinigte Runkelruͤben wurden auf die Reibe

gebracht und gaben:

803 Pfunde

Brei vor dem Auspressen.

583

–

Saft, der beim kalten Pressen gewonnen wurde.

209

–

Mark nach dem kalten Pressen.

230

–

Mark nach der Einwirkung des Dampfes.

130

–

Saft, der beim heißen Pressen gewonnen wurde.

102

–

Mark nach dem heißen Pressen.

16 1/3 –

in dem Behaͤlter oder in der Kiste verdichtetes

Wasser,welches von dem Breie nicht absorbirt worden.

21

–

von dem Marke absorbirtes Wasser.

Bei diesen Daten ergibt sich eine Abweichung, die sich nicht anders, als durch die

Einsaugung der Feuchtigkeit der Luft erklaͤren laͤßt. 808 Pfunde

Runkelruͤben gaben naͤmlich 803 Pfunde Brei, waͤhrend sonst

doch das Gewicht des Breies immer etwas geringer ist, als jenes der

Runkelruͤben. Der Versuch wurde zwei Mal wiederholt, und immer ergab sich

dasselbe Resultat. Das Gewicht des heiß ausgepreßten Saftes zu dem Gewichte des

ruͤkstaͤndigen Markes hinzugezahlt, ist gleichfalls groͤßer,

als es seyn sollte. Hier mag der Fehler wohl wahrscheinlich in der Schaͤzung

des Gewichtes der Sake liegen. Dem sey nun wie ihm wolle, so ist es

merkwuͤrdig, daß sowohl zu Valenciennes als zu Lille der Markruͤkstand

bestaͤndig gleich war, und 0,13 von dem Gewichte der angewendeten

Runkelruͤben betrug. Die Menge des von dem Breie eingesaugten Wassers ist

geringer, als sie sich in den von mir angestellten Versuchen zeigte. Dieser

Unterschied ruͤhrt davon her, daß die Weidengeflechte weggelassen wurden.

Diese Weglassung gewaͤhrt aber noch einen anderen Vortheil, naͤmlich

den, daß sich der Brei in kuͤrzerer Zeit erhizen laͤßt: 10 Minuten

reichen fast immer hin. Die Menge des Wassers, welches von dem Breie verdichtet

wird, wird dadurch vermindert und auf ihr Minimum gebracht, daß man die Sake so lang

in den Behaͤltern oder Kisten laͤßt, bis sich deren Temperatur mit

jener der Behaͤlter ausgeglichen hat, und daß man den Gasstrom nicht eher

eintreten laͤßt, als bis sich dieses Gleichgewicht in der Temperatur

hergestellt hat. Aus diesem Grunde ist es gut, wenn man vier solche Behaͤlter

anwendet, obwohl streng genommen deren nur drei noͤthig waͤren.

Man koͤnnte, wenn man die Saͤke ein zweites Mal der Wirkung des Dampfes

aussezen wuͤrde, noch eine zweite Quantitaͤt Saft erhalten. Das erste

Erhizen zerreißt naͤmlich die Blaͤschen, die sich im Inneren der der

Reibe entwichenen Stuͤke befinden, nicht; ein zweites Erhizen bewirkt dieß,

und gestattet, daß man nachtraͤglich noch 5–6 Procent auspressen kann.

Dieses Product ist keineswegs zu vernachlaͤssigen, wenn die uͤbrigen

Operationen daruͤber nicht aufgehalten werden.

Die HH. Harpiguies, Blanquet und Comp. konnten die zum

Laͤutern noͤthige Menge Kalk nicht in dem Maße verringern, als ich es

konnte, da sie diese Verminderung hoͤchstens auf 1/10, bringen konnten. Ich

weiß nicht, wo dieß herruͤhrt.

Ich kann nicht umhin am Schluͤsse dieser Abhandlung noch Hrn. Lenglart von Fives, der mich bei meinen Untersuchungen so

thaͤtig unterstuͤzte, meinen Dank oͤffentlich zu bezeugen. Er

ließ es sich außerordentlich angelegen seyn, meine Idee dem Probesteine der

Erfahrung zu unterwerfen; ich disponirte uͤber seine kleine Fabrik,

unterbrach deren Arbeiten, und benuzte seine Nachschlage in vielen Dingen, die ich

bei meiner Unerfahrenheit nicht so zu leiten gewußt haben wuͤrde.

Beschreibung des Apparates zu Famars.

Fig. 5 zeigt

den Apparat im Grundrisse.

Fig. 6 stellt

ihn von Vorne dar.

Fig. 7 zeigt

ihn gleichfalls von Vorne, aber mit weggenommener Thuͤre.

Fig. 8 ist ein

Durchschnitt.

Fig. 9 ist ein

Grundriß des Rahmens.

Fig. 10 gibt

eine Ansicht des Rahmens im Profile.

Fig. 11

endlich zeigt denselben im Durchschnitte.

Gleiche Buchstaben bezeichnen in allen Figuren auch gleiche Gegenstaͤnde.

a, der Behaͤlter oder die Kiste zum

Daͤmpfen.

b, eine zweifluͤgelige, mittelst der Bohle c verschlossene Thuͤre.

Die Enden dieser Bohle sind in den eisernen Stuͤken d und d' befestigt. Wenn die Fluͤgel

dieser Thuͤre geoͤffnet werden, so legen sie sich an die

Seitenwaͤnde der Kiste zuruͤk. Durch diese Bedingung ist auch die

Entfernung der Kisten von einander gesezt.

e, die Dampfroͤhre; eine Roͤhre dient

fuͤr zwei Behaͤlter, sie theilt sich naͤmlich

gabelfoͤrmig, so daß der Dampf an beide Haͤhne gelangen kann.

f, ein Loch, bei welchem das Wasser, welches sich

verdichtet hat, abfließen kann. Vor dieses Loch wird waͤhrend des Ganges der

Arbeit ein Zapfen vorgestekt.

g, ein mit einigen Loͤchern versehener Boden,

durch welchen der Dampf dringen kann. Auf diesen Boden kommt der erste Rahmen zu

liegen. Man wird bemerken, daß dieser Boden nicht den ganzen Grund der Kiste bedekt,

sondern daß sich derselbe nicht uͤber die Anfangspunkte der Dreieke h hinaus erstrekt.

h, hoͤlzerne Dreieke, die auf jeder der Seiten

des Behaͤlters befestigt sind. Die Rahmen stuͤzen sich auf diese

beiden Dreieke, die am Ruͤken des Behaͤlters einen großen Gang

fuͤr den Dampf lassen. Diese Einrichtung ist deßhalb getroffen, damit der

Dampf auf alle Sake gleichmaͤßig vertheilt wird.

i, der Rahmen.

k, Staͤbe, welche an den Rahmen, dessen Grund sie

bilden, angenagelt oder angeschraubt sind. Die Staͤbe und der Rahmen

muͤssen aus Eichenholz bestehen, indem sie sonst dem Dampfe nicht lange

widerstehen wuͤrden.

l, ein auf die Saͤke gelegter Sak.

Um den Dampf zu vertreiben, der sich beim Oeffnen des Behaͤlters in großer

Menge aus demselben entwikelt, ist es am Besten, an dessen Scheitel eine Oeffnung

von 0,2 Meter im Durchmesser oder von 0,15 Meter im Gevierte anzubringen. Diese

Oeffnung wird waͤhrend des Ganges des Daͤmpfens mit einem Brette

zugedekt, und geoͤffnet, so wie der Dampfhahn geschlossen wird. In demselben

Augenblike oͤffnet man auch die Thuͤren, wodurch ein Zug durch den

Behaͤlter entsteht, so daß man beim Herausnehmen der mit den Saken beladenen

Rahmen nicht vom Dampfe belaͤstigt wird. Statt dieser Oeffnung am Scheitel

kann man auch an der Seite eine anbringen, und sie mit einem Schieber versehen.

Erstere Einrichtung scheint mir aber einfacher und daher vorzuziehen.

Tafeln