| Titel: | Auszug aus einem Berichte der HH. Albert Schlumberger und Emil Koechlin über eine aus Auftrag der Société industrielle von Mülhausen unternommene Reise, um das neue System von Dampfkesseln der Herren Séguin und Comp. zu Saint-Etienne zu untersuchen. |

| Fundstelle: | Band 46, Jahrgang 1832, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Auszug aus einem Berichte der HH. Albert Schlumberger und

Emil Koechlin

uͤber eine aus Auftrag der Société industrielle von

Muͤlhausen unternommene Reise, um das neue System von Dampfkesseln

der Herren Séguin und Comp. zu Saint-Etienne zu

untersuchen.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen, N. 22 von 1832, uͤbersezt.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Bericht uͤber Séguin's Dampfkessel.

Die neuen Dampfkessel der HH. Séguin und Comp.,

welche wir zu untersuchen hatten, erzeugen Dampf fuͤr fortschaffende

Maschinen von mittlerem Druke (drei Atmosphaͤren), deren man sich zum

Transport der Steinkohlen auf der Eisenbahn von Rive de Giers bedient.

Aus der Bestimmung dieser Kessel selbst geht hervor, daß man bei ihrem Baue sich

besondern Bedingungen unterwerfen mußte, an welche man bei feststehenden Maschinen

nicht gebunden ist. Man mußte naͤmlich:

1) dieselben so klein und leicht als moͤglich machen, um keine unnuͤzen

Lasten bewegen zu duͤrfen;

2) die Schornsteine ganz unterdruͤken oder solche nur sehr niedrig machen, um

die Kosten der langen Stollen, durch welche die Eisenbahn geht, nicht zu sehr zu

erhoͤhen.

Da der zum Betriebe der Maschine noͤthige Aufwand von Dampf

unveraͤnderlich blieb, so mußte man bei der Verminderung der Dimensionen des

Kessels der Einwirkung der Hize eine Beruͤhrungsflaͤche geben, welche

zur Erzeugung jener Dampfmenge hinreicht, und zugleich ein Mittel anzuwenden suchen,

wodurch ein starker Luftzug, auch ohne Schornstein erhalten wuͤrde. In der

mehr oder minder vollstaͤndigen Loͤsung dieser beiden Aufgaben,

naͤmlich: mit einem kleinen Kessel und wenig Wasser der Wirkung des Feuers

eine große Flaͤche darzubieten, und einen sehr starken Luftzug ohne

Schornstein zu bewirken, scheint uns das Wesentliche des neuen Systems zu

bestehen.

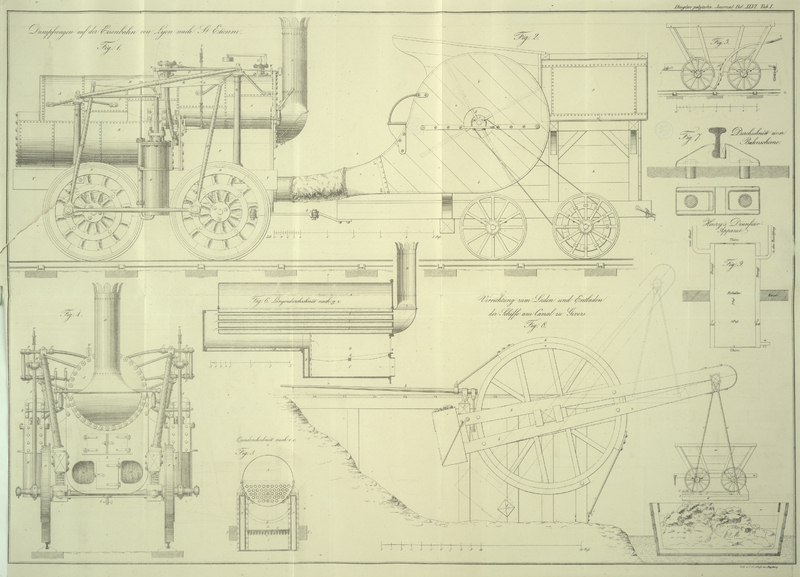

Die Mittel, deren man sich hiezu bedient hat, sind folgende (dargestellt auf der I. Tafel).

Der Feuerherd oder Rost, welcher 1m,30 (4 Fuß) lang

und 0m,75 (2 Fuß 4 Zoll) breit ist, befindet sich

zwischen zweien Doppelboden von Eisenblech (hohlen Kasten), welche mit Wasser

angefuͤllt sind, und mit dem Innern des Kessels in Verbindung stehen.

Unter dem Feuerherde befindet sich ein hohler Kasten von Gußeisen, der, ebenfalls mir

Wasser gefuͤllt, mit dem Innern des Kessels communicirt, welcher leztere

selbst auf diesem Kasten befestigt ist.

Der Rost besteht aus zwei Reihen von Stangen, jede mit 17 Stangen, deren eine vor der

andern angebracht ist.

Der Kessel ist cylindrisch, von Eisenblech; durch seinen untern Theil,

ungefaͤhr bis zu seiner Achse, gehen, der Laͤnge nach, 43 kleine

Roͤhren, durch welche die erhizte Luft stroͤmen muß, ehe solche nach

Außen entweicht.

Das Ganze, mit dem Wasser, wiegt 3000 Kilogrammen. Die Spannung des Dampfes

betraͤgt 3 Atmosphaͤren uͤber den gewoͤhnlichen Druk der

Luft.

Endlich treiben zwei Ventilatoren die Luft unter den von Vorne ganz geschlossenen

Feuerherd mit einem hinreichenden Druk, um einen lebhaften Zug und eine intensive

und vollstaͤndige Verbrennung zu bewirken.

Um diese Anordnung des Feuerherdes, der Roͤhren, der Ventilatoren u.s.w.

deutlicher zu machen, haben wir eine Dampfmaschine mit ihrem Kessel und mit allem,

was dazu gehoͤrt, dargestellt.

Zwei Wagen, durch eine kurze eiserne Gelenkstange mit einander verbunden, tragen die

Maschine, den Kessel und alle andern dazu gehoͤrigen Theile. Auf einem dieser

Wagen, dessen hoͤlzernes Gestelle auf Flaͤchen Federn ruht, ist der

Kessel mit dem Feuerherde und den hohlen Waͤnden befestigt, und zu beiden

Seiten sind die Dampfcylinder, die Speisepumpen und alles, was zur Maschine

gehoͤrt, angebracht.

Auf dem andern Wagen befinden sich die beiden Ventilatoren, welche durch

Roͤhren mit dem untern Theile des Feuerherdes communiciren, der

Wasserbehaͤlter, der Vorrathkasten fuͤr die Steinkohlen und der

Maschinenwaͤrter.

Der ganze Apparat wiegt 6000 Kilogrammen und kostet 10,000 Franken.

Die dem Feuer ausgesezten Flaͤchen sind:

vom cylindrischen Theile des Kessels

2,56

Quadratmeter,

von zwei halben Endplatten

0,55

–

von 43 Zugroͤhren im Kessel

15,78

–

von zwei hohlen Kasten zu beiden Seiten des

Feuerherdes

0,35

–

vom Wasserbehaͤlter unter dem Kessel,

auswelchem die Speisepumpe ihr Wasser zieht

1,95

Quadratmeter,

–––––––

Summe

23,47

–

oder 23 1/2 Quadratmeter.

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 1. Aufriß

und Seitenansicht des Dampfwagens.

Fig. 2. Aufriß

und Seitenansicht des Wagens, welcher die Ventilatoren, den Wasserbehaͤlter,

den Kohlenvorrath und den Heizer traͤgt.

Fig. 3. Aufriß

und Seitenansicht eines Kohlenwagens mit der Premsung zum Anhalten des Zuges beim

Abwaͤrtsfahren; in der halben Groͤße der vorigen Figuren

gezeichnet.

Fig. 4.

Ansicht des Dampfwagens von Vorne.

Fig. 5.

Vertikaler Durchschnitt des Kessels nach seiner Breite.

Fig. 6.

Vertikaler Durchschnitt desselben nach seiner Laͤnge.

Dieselben Theile sind in den verschiedenen Figuren durch dieselben Buchstaben

bezeichnet.

A, der Dampfkessel. Fig. 1, Fig. 5, 6.

B, der Feuerherd. Fig. 5 und 6.

C, Aschenfall; ebendaselbst.

D, der Schornstein. Fig. 1; Fig. 4 und 6.

E, hohler Kasten von Gußeisen an der Ruͤkseite

des Feuerherdes, welcher mit dem Innern des Dampfkessels in Verbindung steht. Fig. 6.

FF, zwei andere hohle Kasten von Gußeisen an

beiden Seiten des Feuerherdes. Fig. 5.

G, der Rost. Fig. 6.

H, halbcylindrischer hohler Kasten, welcher von einer

Seite mittelst lederner Schlaͤuche mit dem Behaͤlter von kaltem

Wasser, und von der andern Seite mit der Speisungspumpe in Verbindung steht. Fig. 5 und 6.

I, I, I, drei und vierzig kleine Roͤhren von

Kupfer, durch welche der Rauch und die heiße Luft ziehen muͤssen, um zu dem

Schornstein zu gelangen; ebendaselbst.

KK, die Dampfcylinder der Maschine. Fig. 1 und

LL die Kolbenstangen. Fig. 1.

L''L'' die Speisepumpen; ebendaselbst.

MM, doppelte Wagebalken von geschmiedetem Eisen,

welche durch die Kurbelstangen mit den Raͤdern verbunden sind.Diese Balken, im Original faͤlschlich Balanciers genannt, sind, da sie keine Achsen oder

Schwingungspunkte haben, sondern ihrer ganzen Laͤnge nach in

bestaͤndig horizontaler Stellung sich heben und sinken, keine

Wagbalken, oder doppelarmige Hebel, sondern bloße Verbindungsbalken,

dergleichen man in England Grossheads nennt.A. d. Ueb.

Fig. 1 und

Fig.

4.

NN, die Kurbelstangen; ebendaselbst.

OO, Wagenraͤder, an welchen außer ihren

Mittelpunkten die Kurbelzapfen angebracht sind, auf welche die Stangen NN, einwirken; ebendaselbst.

PP u.s.w. Leitungsstangen von geschmiedetem Eisen,

welche das Parallelogramm (zur Erhaltung der senkrechten Bewegung der Kolbenstangen)

bilden; ebendaselbst.

QQ, Saͤulen von Gußeisen, welche die

Zapfenlager der Leitungshebel tragen, und durch Querstangen mit einander verbunden

sind; ebendaselbst.

R, Leitung der Ventilschieber; ebendaselbst.

S, Ring oder Huͤlse am Balken M, welche bei jedem Kolbenzuge die Stange T (Steuerungsstange) hebt und niederdruͤkt;

ebendaselbst.

UU, Hebel, mittelst deren man die Bewegung der

Schubventile mit der Hand leitet, um die Maschine vor- oder

ruͤkwaͤrts gehen zu machen; ebendaselbst.

V, doppelter Hahn, durch welchen der Dampf in beide

Cylinder dringt, und welcher mittelst der Stange W

regulirt werden kann; ebendaselbst.

X, Sicherheitsventil. Fig. 1.

YY, zwei starke Stuͤke von Eichenholz, auf

welchen die Maschine befestigt ist, welche mit Buͤchsen von Gußeisen versehen

sind, worin sich Federn befinden, und in welchen die Achsen der Wagenraͤder

sich drehen; Fig.

1 und Fig.

4.

Z, Platte von Gußeisen, welche den Feuerherd von Vorne

schließt, und in welcher (nebst den Thuͤren zum Heizen und zum Aschenfall)

zwei Oeffnungen a angebracht sind, durch welche der Wind

von den Ventilatoren in den Aschenfall geleitet wird; ebendaselbst.

bb, die Gehaͤuse der Ventilatoren, deren

Endrohre c mittelst elastischer ledernen

Schlaͤuche mit den Oeffnungen a verbunden sind.

Fig.

2.

dd, Radventilatoren mit vier Fluͤgeln; ebendaselbst.

e, Scheiben, welche an den Achsen der Ventilatoren

befestigt sind; ebendaselbst.

f, groͤßere Scheiben an den Wagenraͤdern,

welche den vorigen ihre Bewegung mittelst Laufbaͤndern mittheilen; ebend.

g, Wasserbehaͤlter; ebend.

h, Behaͤlter fuͤr die Steinkohlen; ebend.

k, bewegliches Gelenke, durch welches der Wagen der

Ventilatoren mit dem Dampfwagen verbunden ist. Fig. 1 und Fig. 4.

ll, Ketten, mittelst deren die Wagen unter sich an

einander, und an den Wagen der Ventilatoren und an den Dampfwagen angehaͤngt

sind. Fig. 2

und 3.

n, Klappe zum Reguliren und Verschließen der Ventilatoren. Fig. 2.

Um uns nicht mit Gegenstaͤnden aufzuhalten, welche von geringem Interesse

sind, wollen wir die Art, wie wir unsere Versuche angestellt haben, im Detail nicht

beschreiben, sondern nur die Resultate derselben angeben. Wir bemerken nur, daß das

zur Speisung der Kessel bestimmte Wasser in einem prismatischen Gefaͤße von

Eisenblech sich befand, in welchem die daraus abgeflossene Menge sehr genau gemessen

werden konnte, daß die Dampfkessel mit glaͤsernen Roͤhren versehen

waren, um die Hoͤhe des Wasserstandes in denselben anzuzeigen, und daß es uns

daher leicht war, die Menge des verdampften Wassers zu bestimmen.

1ster Versuch.

Die Maschine zog leere Waͤgen aufwaͤrts; die beiden Ventilatoren

arbeiteten; man verbrannte in einer Stunde 100 Kilom. Steinkohlen; das aus dem

Behaͤlter verbrauchte Wasser betrug an Gewicht 785 Kilom.

Ein Quadratmeter der dem Feuer ausgesezten Flaͤche hat demnach in einer Stunde

785/23½ = 33,4 Kilogrammen, und 1 Kilogr. Steinkohlen 7,8 Kilogr. Wasser

verdampft.

2ter Versuch.

Die Maschine zog leere Wagen aufwaͤrts.„La machine

montait

des charriots vides,“ sagt das

Original. Darunter kann doch wohl nur ein Aufwaͤrtsfahren uͤber eine schiefe Flaͤche

verstanden seyn? denn um leere Wagen auf einer ganz horizontalen Bahn

fortzuziehen, bedurfte es keines so bedeutenden Kraftaufwandes.

Unbegreiflich ist es indessen, daß man bei diesen Versuchen weder auf die

Anzahl und das Gewicht der gezogenen Wagen, noch auf den Neigungswinkel der

schiefen Flaͤche oder das Ansteigen der Bahn die geringste

Ruͤksicht genommen zu haben scheint; und es ist daher auffallend, daß

dieser Bericht uͤber die Hauptsache, worauf es eigentlich

ankoͤmmt, wenn der Werth einer mechanischen Vorrichtung beurtheilt

werden soll: die nuzbare Wirkung, oder das

Verhaͤltniß der bewegten Last zur aufgewandten Kraft, durchaus kein

Resultat liefert.A. d. Ueb. Da gleich Anfangs an einem der Ventilatoren ein Stuͤk in Unordnung

gerathen war, so war man genoͤthigt, nur Einen arbeiten zu lassen. In zwei

Stunden wurden 244 Kilogr.

Steinkohlen verbrannt, und 1575 Kilogr. Wasser verdampft.

Die von einem Quadratmeter in einer Stunde verdampfte Wassermenge betrug daher

787,5/23,47 = 33,5 Kilogr. und mit 1 Kilogr. Steinkohlen wurden 6,4 Kilogr. Dampf

erzeugt.

Waͤhrend des ersten Versuches ging durch eine Rize in den hohlen Kasten von

Gußeisen am Hintergrunde des Feuerherdes ein wenig Wasser verloren, so daß man

annehmen kann, daß das Resultat von 7,8 Kilom. Dampf auf 1 Kilom. Steinkohle nicht

ganz erreicht worden sey.

Bei dem zweiten Versuche mußte, wie gesagt, ein Ventilator stille stehen, und es

konnte nur Einer derselben arbeiten, wodurch die Lebhaftigkeit des Feuers vermindert

ward, und was wahrscheinlich dazu beigetragen hat, daß nur 6,4 Kilogr. Dampf durch 1

Kilogr. Steinkohlen erzeugt worden sind.

Wenn kein Wasserverlust Statt findet, beide Ventilatoren arbeiten, und

uͤbrigens an der Maschine nichts fehlt, reichen 160 bis 170 Kilogr.

Steinkohlen von Grande-Croix hin, um die ganze im Behaͤlter enthaltene

Wassermenge von 1150 bis 1175 Kilogr. zu verdampfen; was etwas uͤber 7

Kilogr. Dampf auf 1 Kilogr. Steinkohle betraͤgt. Dieses Resultat kann als

hinlaͤnglich genau angenommen werden, da es sich auch nach der Menge des zum

Betriebe der Maschine bei ihrem gewoͤhnlichen Gange erforderlichen Dampfes

bestaͤttigt. Die Kurbeln machen alsdann ungefaͤhr 60 Umdrehungen in

jeder Minute; der Druk des Dampfes betraͤgt 3 Atmosphaͤren

uͤber den aͤußern Luftdruk; man verbrennt etwas uͤber 100

Kilogr. Steinkohlen in einer Stunde, und in derselben Zeit stroͤmen 747

Kilogr. Dampf durch die arbeitenden Cylinder.Die Herren Berichterstatter entziffern diese Zahl aus einer ziemlich

verworrenen und unfoͤrmlichen Formel nach den angegebenen Dimensionen

der Cylinder, der Laͤnge der Kolbenzuͤge, der in jeder Minute

vollendeten Umdrehungen der Kurbeln, und der Dichte oder specifischen

Schwere des wirkenden Wasserdampfes, wie folgt:Textabbildung Bd. 46, S. 6Dabei werdendurcha,die Durchmesser der Cylinder = 0,23 Mtr.durchb,das Verhaͤltniß des Umkreises zum

Durchmesser, 3,14 : 1;durchc,die Laͤnge der Kolbenzuͤge =

0,60;durchd,die Dichte des Dampfes in der

Atmosphaͤre = 4,00;durche,die Anzahl von Kolbenhuͤben auf eine

Kurbelumdrehung = 4,00;durchf,die Anzahl von Kurbelumdrehungen in einer

Stunde = 3600;durchg,das Volumen von 1 Kilogr. Dampf von 135 Grad

Temperatur und 3 Atmosphaͤren Druk = 1,922 Kubikmeter

ausgedruͤkt.A. d. Ueb.

Das Gewicht des in einer Stunde verdampften Wassers war Waͤhrend unserer

Versuche ein wenig groͤßer; es ist aber auch ein kleiner Ueberschuß

noͤthig, um die Ungleichheiten in der Wirkung der bewegenden Kraft zu

compensiren; und wenn man uͤberdieß auf den unvermeidlichen Dampfverlust

Ruͤksicht nimmt, welcher theils an den Kolbenstangen, theils an verschiedenen

Fugen, und durch das Sicherheitsventil bei den Erschuͤtterungen des Wagens

Statt findet, so sieht man, daß die Theorie, die Erfahrung und unsere Versuche, so

nahe als man hoffen konnte, mit einander uͤbereinstimmen.Aus einer naͤheren Untersuchung ergibt sich, daß diese Erfahrungen und

Versuche mit einer richtigen Theorie keineswegs

so nahe uͤbereinstimmen, als die Herren Berichterstatter glauben. Wir

wollen uns aller weiteren Bemerkungen uͤber den

ungewoͤhnlichen und unregelmaͤßigen Bau ihrer Formel, und

uͤber die nicht leichten errathende Bedeutung der im Nenner derselben

aufgefuͤhrten Zahlen enthalten, und dagegen das Gewicht des auf den

Betrieb der hier beschriebenen Maschine verwendeten Dampfes auf die bei

Berechnungen dieser Art gewoͤhnliche Weise deutlicher zu bestimmen

suchen. Es sey denna, der Querschnitt eines Cylinders, oder die

Kolbenflaͤche, in Quadratmetern;b, die Laͤnge der Kolbenzuͤge in

Metern;N, die Anzahl der Cylinder;n, die Anzahl von Kolbenzuͤgen, welche

bei einer Umdrehung der Kurbeln vollbracht werden;N, die Anzahl von Umdrehungen in einer Stunde;Q, die Menge des in derselben Zeit verbrauchten

Wasserdampfes, in Kubikmetern, so wird, unter der

Voraussezung, daß durch die Fugen und zwischen den Kolben und (Zylindern

und an den Kolbenstangen kein Dampf entweiche, daß durch

Abkuͤhlung und Verdichtung kein Dampfverlust Statt finde, und daß

die Cylinder bei jedem Kolbenzuge, ohne Absperrung, sich ganz mit

demselben Dampfe fuͤllen, Q =

N . n . N . a . b sey.Weil nun bei dieser Maschine zwei doppelt wirkende Cylinder angebracht sind,

deren Kolben zwei Zuͤge auf eine Umdrehung der Kurbeln machen, und in

jeder Minute 60, also in einer Stunde 3600 Umdrehungen vollbracht werden, so

haben wir N = 2; n =

2; und N = 3600; folglichQ = 2 . 2 . 3600 . a

. b = 14400 . a .

b.

Heißt der Durchmesser eines Cylinders d, so ist,

bekanntlich, a = 0,785 d²; daherQ = 0,785 × 14400 . d² . b =

11304 . d² . b.Nun ist d = 0,23 Mtr., also d² = 0,0529 Quadratmeter, und b = 0,60 Mtr., also d² . b = 0,03174 Kubikmeter,

undQ = 11304 × 0,03174 = 358,7889

Kubikmeter.Wenn nun 1 Kilogr. Dampf von der angegebenen Dichte und Temperatur einen Raum

von 1,923 Kubikmeter einnimmt, so ergibt sich das Gewicht von 358,7889 oder 359

Kubikmeter dieses Dampfes = 359/1,922 = 129,55, oder 130 Kilogr., das ist:

weniger als 1/5 des von den Berichterstattern entzifferten Gewichtes. Nach

der Angabe dieser Herren betrug aber das Gewicht des in einer Stunde

wirklich verbrauchten oder verdampften Wassers noch etwas mehr als 747

Kilogr., also wenigstens 760 Kilogr.; und es erhellt demnach, daß von dem ganzen Aufwande des verdampften Wassers,

also auch der verbrannten Steinkohlen, nur ein wenig mehr als der

sechste Theil nuzbar verwendet, und beinahe 5/6 Theile unnuͤz

verloren worden sind! –Wird aber, wie zu vermuthen ist, der Dampf in den Cylindern dieser Maschine,

nach dem Princip der Expansion, vor der Vollendung der Kolbenzuͤge

abgesperrt, so erscheint die Verschwendung von Wasser und Brennmaterial im

Verhaͤltnisse zur erhaltenen nuzbaren Wirkung noch um Vieles

groͤßer, und die Maschine gehoͤrt in dieser Hinsicht zu den

allerschlechtesten ihrer Art. – Mit dem vielen Brennmaterial, welches

auf einem so großen Roste, von 9 Quadratfuß (Pariser Maß) verzehrt werden

muß, auf welchem das Feuer noch uͤberdieß durch ein

kuͤnstliches Geblaͤse angefacht wird, waͤre eine drei

Mal staͤrkere Wirkung noch nichts Außerordentliches.A. d. Ueb.

Nachdem durch einen Zufall in einer der Galerien oder Stollen, wo zwei sich

begegnende Wagenzuͤge an einander fließen, an den beiden Dampfkesseln, an

welchen allein wir unsere Versuche hatten fortsezen koͤnnen, Reparationen

noͤthig geworden, und da wir von der Genauigkeit des Resultates

uͤberzeugt waren, daß unter den gewoͤhnlichen Umstaͤnden, 1

Kilogr. Steinkohle 7 Kilogr. Dampf erzeuge, so hielten wir dafuͤr, daß es

unnuͤz seyn wuͤrde, diese Reparationen abzuwarten, um neue Versuche

anzustellen, und wir begnuͤgten uns daher mit den hier

angefuͤhrten.

Wenn man bedenkt, daß bei den fortschaffenden Maschinen ein großer Theil der

Kesselflaͤchen der atmosphaͤrischen Luft ausgesezt ist, deren

einwirkende Schichten Waͤhrend des Fahrens sich bestaͤndig erneuern,

und daß dieser Umstand sehr Vieles zur Abkuͤhlung beitragt; daß die

aͤußere Luft mit einigen Theilen unsers Dampfkessels in Beruͤhrung

steht, welche bis zum Rothgluͤhen erhizt sind, und durch welche daher sehr

viele Waͤrme verloren geht, so muß man daruͤber erstaunen, daß dennoch

Resultate erhalten werden, welche alle bisher bekannten uͤbertreffen.Da es bei Dampfmaschinen nicht bloß darauf ankoͤmmt, mit einem

bestimmten Aufwande von Brennmaterial die groͤßte Menge von Dampf zu

erzeugen, sondern vorzuͤglich auch darauf, daß von diesem Dampfe die

moͤglich groͤßte Quantitaͤt nuͤzlich verwendet werde, so kann ein Kessel, welcher zwar

mit einer gegebenen Masse von Brennmaterial viel Dampf erzeugt, wovon jedoch

der groͤßte Theil ganz unnuͤz verloren geht, nicht als ein

Muster von Vollkommenheit empfohlen werden. Wenn ein Muͤller, dessen

Muͤhle aus einem Teiche betrieben wild, an diesem eine Vorrichtung

anbraͤchte, durch welche die Menge des aus demselben abfließenden

Wassers bedeutend vermehrt wird, wovon jedoch nur der sechste Theil aus die

Raͤder gebracht wuͤrde, Waͤhrend das Uebrige ohne alle

Wirkung darneben floͤsse, so wuͤrde es wohl Niemanden

einfallen, diese Vorrichtung als eine wichtige Verbesserung anzupreisen, und

das erhaltene Resultat außerordentlich zu finden. – Ein Kessel,

welcher mit 1 Kilogr. Steinkohlen nur 4 Kilogr. Dampf erzeugte,

wovon aber nur 1 Kilogr. durch Abkuͤhlung verloren ginge,

wuͤrde den Kesseln der HH. Séguin

und Comp. nicht nur in oͤkonomischer Hinsicht, sondern auch wegen des

geringeren Bedarfes an Speisewasser weit vorzuziehen seyn, da eben in der

bedeutenden Last des mitzuschleppenden Wassers, und in der Nothwendigkeit

des oͤftern und laͤngeren Anhaltens zur Erneuerung dieses

Wasservorrathes eine der groͤßten Unbequemlichkeiten der

gewoͤhnlichen Dampfwagen liegt.A. d. Ueb.

Es ist naͤmlich bekannt, daß man es bis jezt mit Kesseln von Gußeisen nicht

weiter als zu 5 Kilogr. Dampf auf 1 Kilogr. Steinkohlen, mit Kesseln von Eisenblech

oder Kupfer zu 6, selten zu 7 Kilogr. gebracht hat. Ein einziger Kessel hat, so viel

wir wissen, mehr als 7 Kilogr. Dampf mit 1 Kilogr. Steinkohle geliefert. Dieses an

sich schon außerordentliche Resultat ward zu seiner Zeit unserer Gesellschaft

mitgetheilt, durch die Ausschuͤsse der Mechanik und Chemie gepruͤft,

und richtig befunden.

Man schrieb diese Wirkung vorzuͤglich dem guten Zuge des Schornsteines, der

hiedurch bewirkten starken Hize, und den großen mit dem Feuer in Beruͤhrung

stehenden Flaͤchen des Kessels und der Siederoͤhren zu. Wenn nun

beinahe dasselbe Resultat mit den Kesseln der HH. Séguin und Comp. erhalten wird, so glauben wir dieses

hauptsaͤchlich der Anwendung der Ventilatoren zuschreiben zu duͤrfen,

deren Wirksamkeit unsere Erwartung uͤbertroffen hat. Der Bau der Kessel

bietet, mit Ausnahme der kleinen Roͤhren, welche durch denselben gehen,

nichts Besonderes dar, und wird wahrscheinlich noch mehrere Verbesserungen erhalten,

deren Nothwendigkeit durch die Beobachtung ihres taͤglichen Gebrauches

angezeigt zu seyn scheint.

Diese Ventilatoren, deren zwei an jedem Kessel angebracht sind, haben 5 Fuß (1m,624) im Durchmesser, und erhalten ihre Bewegung,

Waͤhrend dem Gange des Wagens, mittelst eines Laufbandes, welches um eine an

einem Rade befestigte Scheibe, und um eine an der Achse der Windfluͤgel

befestigte Walze geht.

Wenn man zu heizen anfaͤngt, wird das Laufband von den Scheiben abgenommen,

und die Ventilatoren werden mittelst einer Kurbel von einem Manne in Gang

gesezt.

Die Fluͤgel, vier an der Zahl, wie die Zeichnung weiset, bestehen aus vier

Armen von geschmiedetem Eisen, an deren Enden duͤnne Platten befestigt sind,

welche 1 Fuß (0m,324) breit, und 14 Zoll (0m,378) hoch sind, und sich gewoͤhnlich 300

Mal in einer Minute umdrehen. Bei diesem Gange bringen sie einen Windstrom hervor,

dessen Geschwindigkeit der Hoͤhe einer Wassersaͤule von 7 bis 8, ja

bis 9 Linien (0m,016 bis 0m,020) zusteht; eine Geschwindigkeit, welche man

nur durch sehr hohe und gute Schornsteine erhaͤlt, wo die in dieselben eintretende

Luft noch eine Temperatur von wenigstens 400 bis 500 Grade des hunderttheiligen

Thermometers hat.

Dieser Luftzug schien uns eine vollkommene Verbrennung zu bewirken. Wir haben immer

bemerkt, daß, wenn man frische Kohlen auf den Rost geworfen hatte, der Rauch gleich,

nachdem die Ventilatoren in Gang gesezt wurden, gaͤnzlich verschwand. Wir

haben verschiedene Versuche angestellt, um die Geschwindigkeit des Windes zu messen;

allein wir hatten nur ein sehr unvollkommenes Heberrohr zu unserer

Verfuͤgung, mit welchem es beinahe unmoͤglich war, den Abstand der

Wasserspiegel in den beiden Schenkeln mit Genauigkeit zu bestimmen. Auch mußte noch

uͤberdieß der Ventilator mit der Hand umgedreht werden, wobei die Bewegung

unregelmaͤßig und mit Stoͤßen verbunden war, welche auf den

Wasserstand in der Roͤhre einwirkten.

Dem sey nun aber, wie ihm wolle, wir geben die Resultate dieser Versuche, so wie wir

sie erhalten haben.

1ster Versuch.

Anzahl der Umdrehungen des Ventilators in einer

Minute

Hoͤhe der Wassersaͤule, oder

Abstand der Wasserspiegel in den

beiden

Schenkeln

des Hebers

Berechnete Hoͤhe nach der

Umlaufs-Geschwindigkeit der

WindfluͤgelDiese

Hoͤhe berechnen die HH. Berichterstatter nach folgender

Formel:Textabbildung Bd. 46, S. 10wobei a die Zahl der Umdrehungen in einer

Minute, b, die Peripherie des

Ventilators,19,62 die einer Secunde

zugehoͤrige Geschwindigkeit, und 800 das

Verhaͤltniß des specifischen Gewichtes des Wassers zu

dem der Luft, ausdruͤkt.Wir muͤssen gestehen, daß uns such diese, ohne alle

Erklaͤrung oder Beweis improvisirte, Formel

unverstaͤndlich ist. Wenn wir (a

× b)/60, was die Geschwindigkeit der Fluͤgel

des Ventilators an ihrem aͤußersten Umfange in einer Secunde

ausdruͤkt, Kuͤrze halber, v nennen, so waͤre nach dieser Formel die gesuchte

Hoͤhe der Wassersaͤule, oder die dem Druke der

verdichteten Luft entsprechende Hoͤhe x = (v² . 19,62)/800.

Soll nun unter der bestaͤndigen Groͤße 19,62 (wie nach

der Bezeichnung: vitesse due à une

Secounde, zu vermuthen ist) die Beschleunigung der Schwere,

oder die Geschwindigkeit, welche ein frei fallender Koͤrper

in der ersten Secunde seines Falles erhaͤlt, verstanden seyn,

so muͤssen wir bemerken, daß diese Groͤße nicht in den

Zaͤhler, sondern in den Nenner des Bruches gehoͤrt,

und daß die Formel in ihrer gegenwaͤrtigen Gestalt ganz

falsch und unbrauchbar ist. Nennt man jene Beschleunigung allgemein,

wie gewoͤhnlich, g, so

waͤre statt (v² . g)/800, x =

v²/(4g . 800) = v²/(g . 3200) zu sezen.A. d. Ueb.

Linien

Millimeter

Millimeter.

80

3/4

1,7

2,9

120

2

4,5

6

120

2

3,9

6

150

3

5,3

9,9

160

9

11

180

5

12,3

14

220

7

13,5

21

280

7

3/4

15,7

33

300

8

16,9

39

2ter Versuch.Unter denselben Bedingungen.

Anzahl der Umdrehungen.

Hoͤhe der

Wassersaͤule.

Berechnete Hoͤhe.

Millimeter.

Millimeter

120

4,4

6

160

9,5

11

170

10

12

210

13,5

19

240

16

25

Andere Versuche.

Die Klappe halb geschlossen; das Heberrohr an der Muͤndung des Windrohres.

160 Umdrehungen, 4 1/2 Linien oder 10 Millim.; 11 Millimeter.

Die Klappe ganz offen; das Heberrohr an einem Brette, welches die Muͤndung des

Windrohres verschloß.

260 Umdrehungen, 9 Linien oder 20 Millim.; 24 Millimeter.

Wenn man in Erwaͤgung zieht, wie viel Waͤrme durch die Schornsteine

entweichen muß, um einen guten Zug zu erhalten, und daß dieselbe Wirkung durch einen

Ventilator oder durch ein anderes Geblaͤsewerk hervorgebracht werden kann,

ohne jene Waͤrme unbenuzt zu verlieren, so muß man wuͤnschen, daß

diese Vorrichtung uͤberall, wenigstens bei solchen Feuerungen angewendet

werden moͤge, wo man eine bewegende Kraft in der Nahe hat, wie dieses bei den

Kesseln der Dampfmaschinen der Fall ist.

Man koͤnnte gegen diese Anwendung von Ventilatoren die Eins Wendung machen,

daß sie zu ihrem Betriebe einen Theil der bewegenden Kraft in Anspruch nehmen;

allein dieser Aufwand ist von sehr geringer Bedeutung im Vergleiche mit der hiedurch

bewirkten Ersparung an Brennmaterial. Man gibt im Allgemeinen zu, daß in einem guten

Feuerherde die Hize ungefaͤhr 2000 Grade des hunderttheiligen Thermometers

betraͤgt, und man weiß, daß die Temperatur in einem Schornsteine, wenn dieser

einen guten Zug haben soll, zwischen 500 und 600 Grade haben muß, so daß

ungefaͤhr der vierte Theil der Hize verloren geht.

Wir waren noch nicht im Stande zu bestimmen, wie viel Kraft zum Betriebe eines

Ventilators erfordert wird, um einen Luftzug mit einer gegebenen Geschwindigkeit

hervorzubringen. Wir glauben jedoch, daß fuͤr eine Maschine von zwanzig

Pferdekraͤften viel weniger als eine halbe Pferdeskraft hinreichen

duͤrfte, um den noͤthigen Luftzug unter dem Dampfkessel zu

bewirken.Dieß scheint zu gering angeschlagen. Bei einem Dampfkessel fuͤr 40

Pferdekraͤfte haben die Herren Braithwaite

und Ericsson, welche auf diese Anwendung von

Ventilatoren schon vor drei Jahren ein Patent erhielten, zum Betriebe ihres

Saugventilators eine Kraft von 2 Pferden noͤthig gefunden. S. Polyt.

Journal Bd. XXXVII. Heft 2. S.

83–86.A. d. Ueb. Wenn demnach durch eine zwekmaͤßige Anwendung eines Ventilators nur

1/5 oder 1/6 des gewoͤhnlich aufzuwendenden Brennmaterials erspart wird, so

ist der Gewinn ohne Zweifel schon sehr bedeutend, besonders in einem Lande wie das

unserige, wo die Steinkohlen und das Holz sehr theuer sind.

Die Anwendung von Ventilatoren gewaͤhrt außerdem noch folgende bedeutende

Vortheile:

1) wird der Zug von dem Zustande der aͤußeren Luft und vom Winde ganz

unabhaͤngig gemacht, welcher unter gewissen Umstaͤnden große

Unbequemlichkeiten verursacht;

2) werden die sehr betraͤchtlichen Kosten hoher Schornsteine erspart;

3) wird dem Heizer das Reguliren des Feuers sehr erleichtert, indem er die Wirkung

des Ventilators mittelst eines Schiebers nach Belieben verstaͤrken oder

schwaͤchen kann, so daß die Erzeugung von Dampf sehr schnell vermehrt oder

vermindert wird, was bei vielen industriellen Anwendungen von der hoͤchsten

Wichtigkeit ist;

4) koͤnnen Steinkohlen von schlechterer Qualitaͤt verwendet werden, mit

welchen man bei der gewoͤhnlichen Anordnung, und ohne einen sehr starken

Luftzug nicht Dampf genug erzeugen koͤnnte.

Diese Vortheile, verbunden mit der Ersparung an Brennmaterial, sind ohne Zweifel so

wichtig, daß dagegen der geringe Kraftaufwand, welchen der Betrieb der Ventilatoren

erfordert, gar nicht in Betrachtung kommen kann.

Wir glauben, daß man durch zwekmaͤßige Verbesserungen an den Dampfkesseln, den

Feuerherden, und den hohlen Seitenwaͤnden es auf diesem Wege dahin bringen

kann, Resultate in der Ausuͤbung zu erhalten, welche den nach der Theorie

berechneten fast gleich kommen; denn es scheint nichts mehr im Wege zu stehen, daß

die Luft, welche zur Verbrennung gedient hat, allen ihren Waͤrmestoff

(wirksam und nuͤzlich) abseze, und daß alsdann das Brennmaterial beinahe mit

derselben Wirkung verzehrt werde, welche man bisher nur in Calorimetern zu erhalten

im Stande war.

Wir hatten weder Zeit, noch Gelegenheit, alle vortheilhaften Resultate

gehoͤrig zu wuͤrdigen, welche eine geeignete Anwendung der

Ventilatoren oder jeder andern Geblaͤsemaschine bei verschiedenen Feuerungen

bewirken kann; und uͤbrigens ist auch die Theorie der Ventilatoren noch nicht

genug bekannt. Wir glauben aber, daß es vom hoͤchsten Interesse waͤre,

sich damit zu beschaͤftigen, und wir laden alle Mitglieder unserer

Gesellschaft, welche hiezu Gelegenheit haben, zu Versuchen uͤber diesen

Gegenstand ein.

Schlußbemerkungen des Uebersezers.

Bei der bisher allgemein eingefuͤhrten Anordnung von Dampfwagen befindet sich

der ganze Feuerherd mit dem Aschenfall und den Circulir- oder

Rauch-Zuͤgen im Innern des cylindrischen Kessels, wo diese Theile von

allen Seiten von dem zu erhizenden Wasser umgeben sind, und folglich der aus dem

Brennmaterial entwikelte Waͤrmestoff ganz, und ohne allen andern Verlust als

den des Schornsteines, an das im Kessel enthaltene Wasser abgesezt wird; und da bei

gleichem Flaͤcheninhalte der Kreis den kleinsten Umfang, folglich der

Cylinder bei gleichem Kubikinhalte die kleinste Wandflaͤche hat, so ist diese

Gestalt von Kesseln auch der Abkuͤhlung von Außen am wenigsten ausgesezt, und

folglich in dieser doppelten Hinsicht, so wie in Bezug auf die moͤglichste

Verminderung von Umfang und Gewicht, unstreitig die vortheilhafteste, die man

vorschlagen kann. Die Construction der Herren Séguin und Comp. hingegen gleicht vollkommen derjenigen, welche bei

den feststehenden (stationaͤren) Maschinen schon laͤngst

eingefuͤhrt, und wo der Feuerherd unter dem Kessel angebracht ist; mit dem

einzigen Unterschiede, daß die Seitenwaͤnde und Boden des Herdes und des

untern Feuercanals, welche bei jenen Maschinen von massivem Mauerwerke gebaut sind,

welches als ein schlechter Waͤrmeleiter die Hize noch gut genug

zusammenhaͤlt, bei den Kesseln der Herren Séguin und Comp. aus gegossenen oder geschmiedeten eisernen Platten

oder schmalen Kasten bestehen, deren Zwischenraum eine duͤnne Schichte von

Wasser enthaͤlt, das mit dem Wasser im Kessel in Verbindung steht, und aus

welchem dieser gespeist wird. Durch diese Anordnung glauben die Erfinder die mit dem

Feuer in Beruͤhrung stehenden Wasserflaͤchen zu vermehren, und alle

vom Herde seitwaͤrts und nach Unten ausstrahlende Waͤrme

nuͤzlich zu verwenden. Sie scheinen aber nicht bedacht zu haben, daß eben

hiedurch auch die mit der aͤußeren Luft in Beruͤhrung kommenden

Flaͤchen in demselben, oder eigentlich in einem noch groͤßern Maße

vermehrt werden, und daß, weil die eisernen Platten und das zwischen denselben

befindliche Wasser sehr schnelle Waͤrmeleiter sind, die Abkuͤhlung,

und somit die Verdichtung oder der Verlust des Dampfes ungemein befoͤrdert,

folglich der erhaltene Vortheil von dem Nachtheile uͤberwogen wird. Es

waͤre durch Berechnung leicht zu beweisen, daß mit einem einfachen

cylindrischen Kessel von etwas groͤßerem Durchmesser, in welchem der ganze

Feuerherd mit einer groͤßeren Anzahl von Zugroͤhren angebracht

waͤre, eine weit groͤßere Beruͤhrungsflaͤche des Feuers

mit dem Wasser erhalten, und zugleich der aͤußern Luft eine kleinere

Abkuͤhlungsflaͤche dargeboten wuͤrde; wobei uͤberdieß

auch noch am Umfange und Gewichte der ganzen Vorrichtung Vieles erspart

wuͤrde.

Uebrigens glauben wir noch zwei andere wesentliche Fehler an dieser Construction von

Dampfkesseln nicht unberuͤhrt lassen zu duͤrfen. Da die beiden Enden

des Cylinders nicht, wie gewoͤhnlich, kugelfoͤrmig, sondern ganz platt

sind, so koͤnnen sie einem etwas starken Druke von Innen weniger widerstehen,

und sind daher bei einer etwas gesteigerten Schnellkraft des Dampfes der Gefahr

ausgesezt, losgerissen zu werden oder zu zerspringen. Und da die engen kupfernen

Roͤhren mit diesen platten Dekeln an beiden Enden ganz fest und

unverruͤkbar verbunden sind, so kann die ungleiche Ausdehnung dieser Theile,

wo kein Stuͤk dem andern nachzugeben vermag, die schreklichsten Explosionen

veranlassen; wie dieß schon oͤfter als die naͤchste Ursache solcher

Ungluͤksfaͤlle sich erwiesen hat. Um diese Gefahren zu vermeiden und

zugleich den Weg zu verlaͤngern, welchen die durch den mit Wasser

gefuͤllten Theil des Kessels ziehende heiße Luft nehmen muß, befestigen die

einsichtsvollsten Mechaniker diese Zugroͤhren nur an einem Ende des Kessels,

so daß sie am anderen umgebogen und wieder zuruͤkgefuͤhrt werden; und

diese Anordnung bringt auch den Wortheil, daß der Schornstein, welcher bei den

Kesseln der Herren Séguin und Comp. stuf eine sehr

unbequeme Art am Heizungsplaze sich befindet, an die entgegengesezte Seite des Kessels zu

siehen kommt.

Sehr zwekmaͤßig, aber keineswegs neu ist die

Anwendung der Ventilatoren. Die englischen Mechaniker, Braithwaite und Ericsson, haben auf die Vorrichtung kuͤnstlicher

Geblaͤse an Dampfkesseln schon vor mehreren Jahren ein Patent erhalten, und

sie haben dieses Princip zuerst im Jahre 1829 bei ihrem fuͤr die Eisenbahn

zwischen Liverpool und Manchester gelieferten Dampfwagen, The Novelty, auf eine weit

vortheilhaftere Weist, und mit so gluͤklichem Erfolge ausgefuͤhrt, und

dabei auch ihren Kesseln eine so zwekmaͤßige Construction gegeben, daß bei

einer verhaͤltnißmaͤßig sehr kleinen erhizten Flaͤche, und mit

einem sehr geringen Aufwande von abgeschwefelten Steinkohlen (Coaks) und von Wasser eine bedeutende Wirkung erhalten, und der Rauch so

vollkommen verbrannt wurde, daß man in die Muͤndung des niedrigen

Schornsteines, durch welchen die Luft ausstroͤmte, die Hand halten

konnte.Man sehe hieruͤber im Polyt. Journal Bd. XXXIV. Heft 6. S. 405–410; Bd. XXXV. Heft 1. S. 1, und S. 47–48; Bd. XXXVII. Heft 2. S. 83–86,

und Bd. XLII. Heft 1. S. 1–3;

nebst der Bemerkung des Uebersezers. S.

4–6.

Was endlich das Maschinenwerk der HH. Séguin und

Comp. selbst betrifft, so wird dieses durch die vielen Saͤulen,

Stuͤzen, Balken und Hebel u.s.w. unnuͤzerweise complicirt, und das

Gewicht des Ganzen bedeutend vermehrt. Die Verbindung der vordem mit den hintern

Raͤdern mittelst einer horizontalen Stange, wodurch ein gleiches Einwirken

beider auf die Bahnschienen bewirkt und das Fortwaͤlzen des Wagens mehr

gesichert wird, ist gut; allein dasselbe ist an einigen englischen Dampfwagen,

namentlich an dem Sanspareil des Hrn. Ackworth auf der

Liverpool-Eisenbahn, schon fruͤher durch einen weit einfachern

Mechanismus, ohne Wagebalken, Hebel und Parallelogramm, ausgefuͤhrt

worden.S. Polytechnisches Journal Bd. XXXIV. Heft

6. S. 411. Tab. VIII. Fig. 5, und Bd. XXXV. Heft 1. S. 1.

Die zwischen dem Gestelle YY und den Achsen der

Wagenraͤder angebrachten Federn, durch welche die Stoͤße und

Erschuͤtterungen des Fuhrwerkes verhuͤtet werden sollten,

koͤnnen auf die von den HH. Séguin und

Comp. angeordnete Weise diesen Zwek nicht erreichen, ohne daß ihre Schwingungen sich

unmittelbar den beweglichen Wagebalken, Hebeln, und den Kolben selbst, auf eine

fuͤr die Dauer der Maschine nachtheilige und den ruhigen Gang derselben

stoͤrende Weise mittheilen.

Da endlich die beiden Achsen in paralleler Richtung unveraͤnderlich am

Wagengestelle befestigt und 4 1/4 Fuß von einander entfernt sind, so haben diese

Dampfwagen mit den englischen den großen Nachtheil gemein, daß sie nur auf ganz

geradlinigen Bahnen leicht fortkommen, uͤber Kruͤmmungen von einem

kleineren Radius als 1000 Fuß aber gar nicht, oder nur mit dem groͤßten

Zwange, gebracht werden koͤnnen.S. Polytechn. Journal Bd. XLI. Heft 1. S.

7–8, und Bd. XLIII. Heft

5. S. 341–345.

Joseph von Baader.

Tafeln