| Titel: | Ueber einen bequemen Apparat zur Erzeugung von Wasserstoffgas. Von Hrn. Carl Button. |

| Fundstelle: | Band 46, Jahrgang 1832, Nr. XXXII., S. 136 |

| Download: | XML |

XXXII.

Ueber einen bequemen Apparat zur Erzeugung von

Wasserstoffgas. Von Hrn. Carl

Button.

Aus dem Register of Arts. Julius 1832, S.

170.

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Button, Apparat zur Erzeugung von Wasserstoffgas.

Schon oft fuͤhlte ich den Mangel eines bequemen Verfahrens, durch welches man

sich schnell zu chemischen Zweken Wasserstoff zu verschaffen im Stande ist. Dieß

bewog mich dazu einen Apparat auszusinnen und zu verfertigen, mit welchem man in

jedem Augenblike eine Quantitaͤt Wasserstoffgas, die weniger als drei Gallons

betraͤgt, zu erzeugen im Stande ist, und der mir bei meinen Arbeiten so gute

Dienste leistete, daß ich keinen Anstand nehme denselben hiemit oͤffentlich

bekannt zu machen. Ich bin uͤberzeugt, daß es bald kein Laboratorium geben

wird, in welchem sich mein Apparat nicht vorfaͤnde, und zwar entweder in

groͤßerem oder in kleinerem Maßstabe.

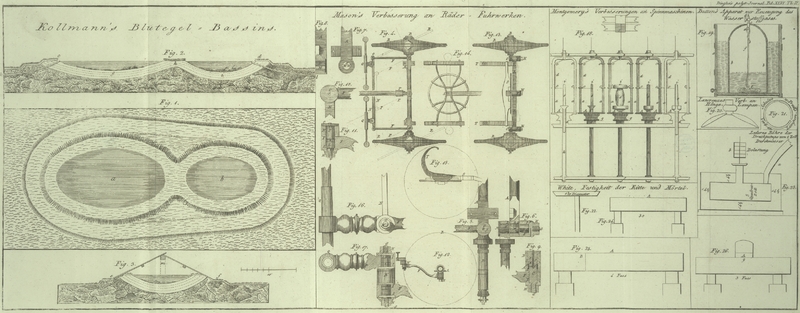

Man sieht diesen Apparat in Fig. 19, an welcher aa das aͤußere Gefaͤß vorstellt,

welches ein Faß oder ein anderer Behaͤlter seyn kann, der 18 Gallons oder

eine sonstige Menge Fluͤssigkeit zu fassen vermag. In diesem Fasse oder

Behaͤlter befindet sich 3 bis 4 Zoll uͤber dessen Boden eine Oeffnung

von beilaͤufig 1/2 Zoll im Durchmesser, welcher mit einem Pfropfe

verschlossen wird. b ist der innere Behaͤlter

oder das innere Gefaͤß, welches beilaͤufig um 8 Zoll im Durchmesser

kleiner ist, als das Gefaͤß a, die Form eines

Bienenstokes hat, und aus Toͤpferwaare besteht, welche innen und außen

glasirt ist. In den oberen Theil oder in die Mitte der Kuppel wird eine

kreisfoͤrmige Oeffnung von beilaͤufig 1/2 Zoll im Durchmesser gebohrt,

welche zur Aufnahme einer 4 Zoll langen Gasroͤhre aus Zinn (pewter) dient. An den einen Ende dieser Roͤhre

ist eine weibliche Schraube aus Messing angeloͤthet, in die der Sperrhahn d paßt; an ihrem anderen Ende hingegen befinden sich

zwei Loͤcher, die genau einander gegenuͤberstehen, und die zur

Aufnahme des, bleiernen Dreiekes oder Ringes e dienen.

Wenn diese Roͤhre auf die angegebene Weise zubereitet worden, so wird sie mit

Gyps in der Kuppel des inneren Behaͤlters befestigt, und wenn dieser Gyps

getroknet ist, so wird das bleierne Dreiek oder der Ring e an der Roͤhre fest gemacht, indem man einen Bleidraht durch die

gemachten Oeffnungen e stekt, und dessen Enden

zusammendreht. Auf diese Weise erhaͤlt man einen Stuͤzpunkt, an

welchem man einen Bleistreifen von beilaͤufig 1/2 Zoll Breite in der Mitte

des Gefaͤßes so aufhaͤngen kann, daß man ein zusammengerolltes Zinkblech F in einer Hoͤhe von 2 bis 3 Zoll uͤber

dem Boden des Gefaͤßes daran zu befestigen im Stande ist. Ist dieß geschehen,

so wird der Behaͤlter an seiner Stelle eingeschraubt, indem der Scheitel des

aͤußeren Gefaͤßes auf denselben herabgeschraubt wird. Dieß kann

dadurch geschehen, daß man in der Mitte eine Oeffnung, durch welche der Sperrhahn

gehen kann, und an der Seite eine zweite Oeffnung anbringt, durch welche die

Saͤure und das Wasser in den aͤußeren Behaͤlter gegossen wird.

Ist der Apparat auf diese Art und Weise vollstaͤndig zusammengesezt, so wird

der Sperrhahn an dem Behaͤlter geoͤffnet, und in den aͤußeren

Behaͤlter so lang Saͤure und Wasser gegossen, bis sowohl dieser, als

der aͤußere Behaͤlter voll ist. Wenn dieß der Fall ist, so wird der

Sperrhahn geschlossen, und dafuͤr der Pfropf, mit welchem die Oeffnung am

unteren Theile des aͤußeren Behaͤlters verschlossen ist, ausgezogen,

und die Oeffnung so lang offen gelassen, bis alles uͤber ihr befindliche

Wasser ausgeflossen ist, worauf man sie dann durch den Pfropf wieder verschließt,

und so viel concentrirte Schwefelsaͤure eintraͤgt, daß dieselbe

beinahe den achten Theil des Wassers betraͤgt, so zwar daß man. Eine Pinte

Schwefelsaͤure auf 7 Pinten Wasser erhaͤlt. Die Saͤure wird

sich bald mit einem Theile des Wassers vermischen, dadurch mit dem Zinke in

Beruͤhrung kommen, und eine große Menge Wasserstoffgas entwikeln. Dieser

Wasserstoff wird in den oberen Theil des Behaͤlters emporsteigen, und das

Wasser aus der Stelle treiben, welches dann wieder von dem aͤußeren

Gefaͤße aufgenommen werden wird. Der Pfropf an dem aͤußeren

Gefaͤße muß sich tief unten befinden, damit so viel Wasser abgelassen werden

kann, daß die Saͤure und das Wasser nicht uͤber das aͤußere

Gefaͤß laufen, wenn der innere Behaͤlter mit Gas gefuͤllt

ist.

Braucht man nun Wasserstoffgas, so hat man weiter nichts zu thun, als auf den

Sperrhahn eine Blase aufzuschrauben, und den Hahn zu drehen. So wie dieß

naͤmlich geschieht, wird die verduͤnnte Saͤure in dem

aͤußeren Behaͤlter herabsteigen, so daß die Blase in wenigen Sekunden

mit Gas gefuͤllt seyn wird. So wie der Hahn geschlossen wird, entwikelt sich

dann neuerdings Gas, welches die verduͤnnte Saͤure in den

aͤußeren Behaͤlter treibt; und dieß geschieht so lange als noch Zink

und Saͤure vorhanden.Wir koͤnnen an dieser Methode des Hrn. Button nicht viel Neues finden;

denn, einige leichte Modificationen abgerechnet, trifft man eine ganz

aͤhnliche Vorrichtung an mehreren

Wasserstoffgas-Zuͤndmaschinen.A. d. Ueb.

Tafeln