| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten, die zur Papier-Fabrikation dienen, auf welche sich Johann Wilks, Mechaniker, Mühlenbauer und Maschinist, am 28. April 1830 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 46, Jahrgang 1832, Nr. XCIII., S. 352 |

| Download: | XML |

XCIII.

Verbesserungen an den Apparaten, die zur

Papier-Fabrikation dienen, auf welche sich Johann Wilks, Mechaniker, Muͤhlenbauer

und Maschinist, am 28. April 1830 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. August 1831, S.

249.

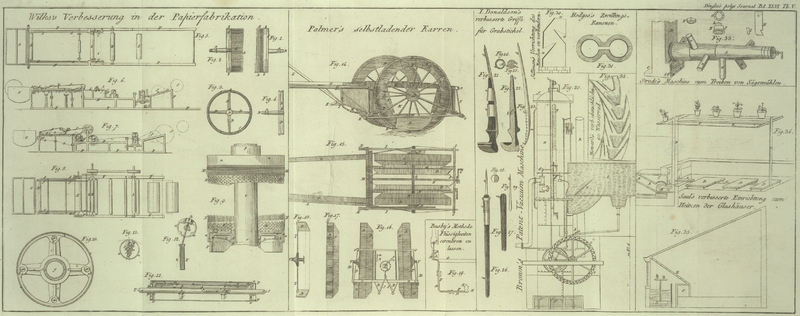

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Wilk's, uͤber die Papier-Fabrikation.

Die Gegenstaͤnde, auf welche dieses Patent hauptsaͤchlich seine

Anwendung findet, beziehen sich auf die bekannte und hoͤchst sinnreiche

Maschine, welche Heinrich Fourdrinier vor 25 Jahren

erfand, um Papier von unbestimmter oder unendlicher Laͤnge zu verfertigen.

Die vorzuͤglichsten Theile der gegenwaͤrtigen Erfindung sind: 1) eine

Methode, nach welcher das Wasser mittelst eines hohlen, siebartig

durchloͤcherten Cylinders aus dem weichen Zeuge ausgedruͤkt wird,

waͤhrend derselbe von der Kufe auf das endlose Gewebe gelangt, und nach

welcher das Papier zugleich auch jene Linien oder Rippen erhaͤlt, die man an

jenem Papiere, welches mit den Formen ausgehoben wurde, bemerkt, und 2) eine

Methode, um innerhalb des erwaͤhnten Cylinders einen luftleeren Raum zu

erzeugen, damit das Wasser schneller aus dem Zeuge geschafft werden kann, als dieß

mit den gewoͤhnlichen Maschinen moͤglich ist.

Meine Erfindung, sagt der Patent-Traͤger, besteht in der Anwendung

eines hohlen Cylinders oder einer Walze von besonderer Einrichtung, in Verbindung

mit anderen gewoͤhnlich gebraͤuchlichen, und hier zu Lande wohl

bekannten Maschinen. Dieser Cylinder oder diese Walze kann aus Kupfer, Messing oder

irgend einem anderen geeigneten Materiale verfertigt werden; ich gebe jedoch dem

Kupfer den Vorzug. Die Laͤnge der Walze haͤngt von der groͤßten

Breite des Papieres ab, welches man auf der Maschine, an der man meine Erfindung

anbringen will, verfertigen kann; es ist naͤmlich bekannt, daß die Fourdrinier'schen

Patent-Papier-Maschinen von verschiedener Weite gebaut werden, und daß

diese Weite der Maschine die Breite des Papieres, welches auf dieser Maschine allein

erzeugt werden kann, bestimmt. Sezen wir z.B., daß man einer solchen Walze

fuͤr eine Maschine bedarf, mit welcher Papier von 54 Zoll Breite erzeugt

wird, so wird die Walze in diesem Falle 58 bis 60 Zoll lang seyn muͤssen,

damit die Enden derselben uͤber die Raͤnder des Papieres, auf welches

sie zu liegen kommt, hinausreichen.

Der Durchmesser der Walze hat keinen so wesentlichen Einfluß; die Erfahrung hat mich

jedoch gelehrt, daß ein Durchmesser von 7 Zollen dem Zweke am besten entspricht.

Diese Walze nun soll aus einer ausgezogenen kupfernen Roͤhre Verfertigt

werden. Diese Roͤhren werden gewoͤhnlich uͤber

walzenfoͤrmige Stuͤke aus Gußeisen, Schmiedeisen oder Stahl, die man

Kern (triblets) nennt, in beliebiger Laͤnge

ausgezogen und dann so genau als moͤglich walzenfoͤrmig abgedreht und

so glatt als moͤglich polirt.

Bei der Verfertigung der genannten Walzen sind zwei solche Kerne noͤthig,

welche wegen ihrer Groͤße am besten aus Gußeisen bestehen. Der Durchmesser

des einen dieser Kegel, dessen man sich zuerst bedient, muß so groß seyn, daß er der

Laͤnge der Walze, die man verfertigen will, gleichkommt oder sie vielmehr

uͤbersteigt; seine Laͤnge hingegen muß um einige Zolle groͤßer

seyn, als der Umfang des zweiten Kegels, auf welchem die Roͤhre fuͤr

die Walze vollendet wird.

Wenn ich eine Walze von 58 Zoll Laͤnge und 7 Zoll aͤußerem Durchmesser

verfertigen will, so bediene ich mich zuerst eines Kernes von 18 3/4 Zoll

Durchmesser, und zulezt eines anderen Kernes, dessen Durchmesser 6 7/8 Zoll

betraͤgt. Die erste Kupferplatte, aus welcher ich diese Walze verfertige, muß

beilaͤufig 1/10 Zoll dik seyn; die Laͤnge und Breite derselben wird

sich mit hinreichender Genauigkeit aus dem Obengesagten, und daraus ergeben, daß die

Kupferplatte bei der Verfertigung meiner Walze zwei Mal zu einer Roͤhre

geformt, d.h. zuerst uͤber einen groͤßeren, und dann uͤber

einen kleineren Kern gezogen wird, und daß die kupferne Roͤhre bei jeder

dieser Operationen, wie ich durch Erfahrung fand, beilaͤufig um 2 1/2 Zoll

verlaͤngert oder ausgezogen wird.

Hieraus erhellt, daß die Kupferplatte, aus welcher meine Walze verfertigt werden

soll, so lang seyn muß, daß sie, wenn deren Enden auf die gewoͤhnliche Weise

zusammengeloͤthet oder zusammengeschweißt werden, eine Roͤhre bildet,

die uͤber den groͤßeren Kern gezogen werden kann. Es erhellt ferner,

daß die Breite der Platte so groß seyn muß, daß sie, nach Abzug fuͤr den an

dem einen Ende Statt

findenden Verlust, der beim Ausziehen unvermeidlich ist, und nach Abzug der

Verlaͤngerung der Roͤhre beim Ausziehen, durch das Ausziehen

uͤber den groͤßeren Kern eine Roͤhre gibt, deren Laͤnge

eher groͤßer, als dem Umfange der kleineren Roͤhre gleich ist.

Wenn die auf die beschriebene Weise verfertigte kupferne Roͤhre uͤber

den groͤßeren Kern gezogen worden, so bringe ich sie mit sammt dem Kern in

eine Drehebank, und untersuche, ob sie vollkommen cylindrisch ist: sollte dieß nicht

der Fall seyn, so mache ich sie durch Abdrehen, Abfeilen und Poliren vollkommen

cylindrisch. Dann schneide ich auf der Drehebank in diese Roͤhre der

Laͤnge nach mehrere Furchen, und zwar so, daß auf je einen Zoll 8 Furchen

kommen, von denen eine jede 1/16 Zoll breit ist, und bis in die Mitte der Dike des

Kupfers dringt. Diese Furchen schneide ich mit einem rechtwinkelig geformten

Instrumente, damit der Grund einer jeden Furche mit der Achse der Roͤhre

parallel laufe, und damit die Seiten oder Raͤnder derselben mit der Achse

rechte Winkel bilden, so daß folglich zwischen je zwei Furchen eine

ringfoͤrmige Kupferrippe bleibt, und daß der ganzen Laͤnge der

Roͤhre nach bestaͤndig Rippen und Furchen auf einander folgen.

Ich fand es in der Praxis eben so gut, wenn man statt der vielen einzelnen Furchen

nur eine einzige fortlaufende anbringt, und diese auf dieselbe Weise schneidet, nach

welcher man Schrauben schneidet, so daß die Rippen und Furchen

Schraubengaͤnge bilden. Man kann auf dieselbe Weise auch Schrauben mit 2 oder

3 Gaͤngen in die Roͤhre schneiden, doch gebe ich den einfachen den

Vorzug. Sind diese Furchen geschnitten, so mache ich die Raͤnder der Rippen

oder der Schraubengaͤnge mittelst einer feinen Feile oder auf eine andere

Methode glatt, um alle Theilchen, an denen der Zeug haͤngen bleiben

koͤnnte, zu entfernen.

Ist Alles dieß geschehen, so nehme ich die Roͤhre auf die gewoͤhnliche,

allen Roͤhrenziehern wohl bekannte Weise von dem groͤßeren Kern ab,

und schneide sie mittelst einer Saͤge von einem Ende zum anderen entzwei, und

zwar gerade durch jenen Theil, an dem sie vorher durch Loͤthen oder Schweißen

vereinigt worden. Die auseine ander geschnittene Roͤhre erweiche ich durch

den gewoͤhnlichen Anlaßproceß, worauf ich sie wieder zu einer ebenen Platte

ausbreite.

Aus dieser Beschreibung meines Verfahrens erhellt, daß ich auf diese Weise eine

Kupferplatte bekomme, die auf der einen Seite der Laͤnge nach gefurcht oder

gefaltet ist. Diese Platte muß nun in eine zweite Roͤhre verwandelt und

uͤber einen zweiten oder kleineren Kern gezogen werden, wobei ich zuerst

beide Raͤnder desselben sehr sorgfaͤltig gerade mache, ihr zugleich die

gehoͤrige Breite gebe, und dafuͤr Sorge trage, daß jeder Rand sich

ungefaͤhr in der Mitte einer der Rippen und nicht in einer der Furchen

endige. Auf diese Weise werden naͤmlich die Raͤnder, welche durch

Schweißen oder durch eine harte Loͤthung mit einander vereinigt werden

sollen, so dik als moͤglich, was nicht der Fall seyn wuͤrde, wenn die

Raͤnder sich in den Furchen, in denen das Kupfer nur die Haͤlfte der

Dike der Platte hat, endigen wuͤrden.

Wenn nun die Kupferplatte zum zweiten Male in eine Roͤhre verwandelt werden

soll, so biege ich sie in entgegengesezter Richtung zusammen, d.h. ich vereinige

dieß Mal ihre Raͤnder und nicht ihre Enden, wie dieß das erste Mal geschah.

Auf diese Weise kommt die gefurchte oder gerippte Seite des Kupfers in der zweiten

Roͤhre nach Innen, und zwar so, daß die Rippen und Furchen nun nach der

Laͤngenrichtung der Roͤhre oder beinahe parallel mit deren Achse

laufen. Wenn hierauf diese zweite Roͤhre uͤber den zweiten oder

kleineren Kern gezogen worden, so bringe ich sie mit sammt diesem Kerne in eine

Drehebank, und schneide auf dieselbe Weise, wie dieß das erste Mal geschah, in die

nun kleiner gewordene Roͤhre Furchen, mit dem Unterschiede jedoch, daß ich

jezt nicht 8, sondern 24 in einem Raume von einem Zoll anbringe, so daß jede Rippe

und jede Furche nur 1/43 Zoll breit wird. Ich beschraͤnke mich

uͤbrigens auf keine bestimmte Zahl von Furchen, die ich in einem gewissen

Raume anbringe, noch auch auf irgend eine bestimmte Breite dieser Rippen oder

Furchen; Alles dieß haͤngt naͤmlich von der Willkuͤr des

Papier-Fabrikanten, der sich meiner Walze bedienen will, ab.

Die zulezt erwaͤhnten Furchen schneide ich gleichfalls bis in die

Haͤlfte der Dike des Kupfers, d.h. ich schneide sie so tief, daß die Furchen

an der aͤußeren Seite auf jene an der inneren Seite treffen. Da nun die

Furchen an der inneren Seite der kupfernen Roͤhre nach dem, was ich oben

sagte, nach der Laͤnge der Roͤhre laufen, waͤhrend die Furchen

an der aͤußeren Seite derselben quer um die Roͤhre gehen, so folgt

hieraus, daß sich beide Furchen kreuzen und einander beinahe unter rechten Winkeln

durchschneiden. Wenn die Operation gehoͤrig vollbracht worden, so

muͤssen auf diese Weise an jenen Stellen, an denen sich die aͤußeren

Furchen mit den inneren kreuzen, kleine Loͤcher entstehen; es muß sich ferner

an der inneren Oberflaͤche der Roͤhre eine Reihe gerader kupferner

Rippen zeigen, welche von einer Reihe aͤhnlicher Rippen, die sich an der

aͤußeren Seite befinden, durchkreuzt werden, und welche saͤmmtlich

fest mit einander verbunden sind, so daß sie eine Art von cylindrischem Siebe

bilden.

Ehe ich die nach der eben beschriebenen Methode behandelte Roͤhre von dem Kerne abnehme, runde ich

die rauhen und scharfen Kanten saͤmmtlicher Furchen mit einer Feile ab, indem

ich den aͤußeren Rand einer jeden Rippe beinahe halbkreisrund und so glatt

als moͤglich mache. An beiden Enden der Roͤhre bringe ich in einem

ringfoͤrmigen Raume von beilaͤufig 3/4 Zoll Breite an der

aͤußeren Seite keine Furchen an, und zwar damit ich die Roͤhre mit

groͤßerer Sicherheit an zwei Ringen befestigen kann, die spaͤter

beschrieben werden sollen. Ist Alles dieß geschehen, so nehme ich die Roͤhre

von dem Kern ab, und befestige in beiden Enden derselben einen messingenen Ring mit

Armen, in dessen Mitte sich Zapfen oder Wellen befinden, so daß die Roͤhre

dadurch in eine Walze verwandelt wird. Fig. 1 und 2 werden diese Einrichtung

anschaulicher machen. AA sind Theile der gerippten

oder gerieften kupfernen Roͤhre, woran man die Richtung beider Rippen oder

Fugen sieht. Fig.

1 stellt die aͤußere und Fig. 2 die innere

Oberflaͤche der Roͤhre oder Walze bb

dar, an welcher bb den glatten, nicht gerieften

Theil vorstellt, der sich, wie gesagt worden, an beiden Enden der Roͤhre

befindet, und an welchem sie durch Nieten oder Schrauben mit dem messingenen Ringe

verbunden ist. CC sind die messingenen Ringe mit

Armen, in deren Mitte ein eiserner Zapfen oder die Welle B befestigt ist. Die Zapfen oder Wellen werden in die Mittelstuͤke

der eben erwaͤhnten Ringe eingenietet, wie aus c

Fig. 2

ersichtlich; sie sind daher beide mit den Ringen concentrisch, und haben sowohl mit

einander, als mit der Walze selbst eine gemeinschaftliche Achse.

In jeden der Zapfen oder der Wellen ist bei aa eine

Furche gedreht, damit man einen Hebel mit einem Gewichte einhaͤngen kann, um

dadurch, wenn man es noͤthig oder zwekdienlich finden sollte, den Druk der

Walze auf das Papier zu vermehren.

Fig. 3 gibt

eine Endansicht der Walze, woran man die kupferne Roͤhre und deren innere

Rippen, wie bei AA, den messingenen Ring C, die Arme DDDD, das

Mittelstuͤk E und den Zapfen B sieht. Fig. 4 ist ein

Durchschnitt des erwaͤhnten Ringes, der Arme, des Mittelstuͤkes und

des Zapfens oder der Welle, woran alle Theile so deutlich sind, daß sie keiner

weiteren Erklaͤrung beduͤrfen.

Ich will nun die Art und Weise beschreiben, auf welche diese Walze an den Maschinen

zur Papier-Fabrikation angewendet wird. Ich habe zu diesem Behufs und zu

groͤßerer Deutlichkeit zwei Zeichnungen der vorzuͤglichsten Theile

einer solchen, nach dem bekannten Fourdrinier'schen Principe erbauten Maschine

beigefuͤgt. Fig. 5 ist ein Grundriß und Fig. 6 ein Aufriß oder ein

Durchschnitt der genannten Maschine. FFF etc.

stellt das gußeiserne Gestell der Maschine vor. GG

ist der Trog oder die Kufe; HHH die erste oder die nasse Presse. III sind die zweiten oder troknen Preßwalzen. Die

punktirten Linien JJ bezeichnen die Stellung der

Haspel. KK ist die vordere oder Brustwalze. ccc etc. sind die kleinen Walzen, welche den Draht

tragen, auf welchem das Papier verfertigt wird; ddd etc. die Fuͤhrstangen (ruler bars),

durch welche die schuͤttelnde Bewegung mitgetheilt wird; ee ist einer der Dekel; fff ist ein Dekelriemen; ggg sind zwei kurze Fuͤhrstangen, welche an

der schuͤttelnden Bewegung nicht Theil nehmen. An jeder dieser Stangen

befestige ich einen kleinen messingenen Wagen, den man bei hh im Grundrisse und bei h im Durchschnitte sieht. Der Zwek und die Aufgabe dieser beiden Wagen

ist, meine Walze in gehoͤriger Stellung zu erhalten. Das obere Ende dieser

beiden Wagen hh ist gabelfoͤrmig, und in

diesen Gabeln bewegen sich die Zapfen oder Wellen B der

Walze so, da keine seitliche Bewegung derselben moͤglich ist, waͤhrend

eine Bewegung nach Auf- und Abwaͤrts Statt finden kann, damit die

ganze Schwere meiner Walze von dem endlosen Drahtgewebe, auf welchem das Papier

erzeugt wird, getragen werden kann.

Meine Walze sieht man in LL, und zwar in jener

Stellung, in welcher sie auf der Oberflaͤche des Drahtgewebes aufliegt. Die

Stellung meiner Walze L im Verhaͤltnisse zur

Walze b, uͤber welcher meine Walze liegt, ergibt

sich aus der Zeichnung, aus der man zugleich ersehen wird, daß die Achse oder Welle

meiner Walze L etwas außer jener der Walze b liegt, d.h. ich stelle meine Walze L so, daß deren Achse um einen Zoll weiter von der Kufe

oder dem Troge G entfernt ist, als dieß bei der Achse

der Walze b der Fall ist. Hieraus ergibt sich, daß, wenn

das endlose Drahtgewebe in Bewegung gesezt wird, meine Walze B sich uͤber dessen Oberflaͤche drehen muß, und daß, wenn

auf diesem Drahtgewebe ein Blatt Papier erzeugt wird, dieses leztere zugleich mit

dem Drahtgewebe unter meiner Walze durchgehen muß. Auf diese Weise wird das Papier,

welches sich waͤhrend dieses Theiles der Operation noch in nassem und

breiigem Zustande befindet, durch das Gewicht meiner Walze gepreßt, und dadurch von

einer bedeutenden Menge Wasser befreit. Die Fasern des Zeuges, aus denen das Papier

besteht, werden hiedurch dichter; auch erhalten sie einen festeren Zusammenhang

unter einander, so daß das Papier auf seinem Durchgange zwischen den ersten oder

Naßdrukwalzen HH weniger Beschaͤdigungen

erleidet.

Die Wirkung meiner Walze besteht jedoch, wenn sie auf die hier beschriebene Weise

verfertigt ist, nicht bloß darin, daß sie einen Theil des Wassers aus dem Zeuge

ausdruͤkt, und dem Papier einen hoͤheren Grad von Consistenz gibt,

sondern sie kann auch dazu dienen, dem Papiere das Aussehen zu geben, als waͤre

dasselbe mit einer Form oder einem Model verfertigt.

Wenn man die Furchen oder Riefen in die Kupferplatte oder in irgend ein anderes

Metall schneidet, noch ehe dasselbe in eine Walze oder einen Cylinder geformt

worden, so koͤnnte man zwar denselben Zwek erreichen, allein nach meiner

Meinung lassen sich die erwaͤhnten Fugen oder Riefen nach der hier

beschriebenen Methode weit besser und leichter anbringen.

Ich wende zuweilen auch zwei solche Walzen in einer und derselben Maschine an, indem

ich die zweite in der Naͤhe der ersten in jener Stellung anbringe, die in

Fig. 5 und

6 durch

die punktirten Linien iii angedeutet ist.

Ich will nun eine andere Anwendung und Einrichtung des von mir erfundenen hohlen

Cylinders oder meiner Walze in Verbindung mit einer der fruͤher

erwaͤhnten Maschinen zur Papier-Fabrikation beschreiben. In diesem

Falle wird naͤmlich die Walze in jener Stellung angebracht, die man aus Fig. 7 ersieht.

Fig. 7 ist

ein Aufriß und Fig.

8 ein Grundriß einer Papier-Maschine, deren Haupttheile auf

dieselbe Weise dargestellt und mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, wie in Fig. 5 und 6. Fig. 9 zeigt

zwei Theile der erwaͤhnten Walze, und auch einen Theil einer runden hohlen

Achse oder Welle, um welche sich der Cylinder dreht. Fig. 10 ist eine

Endansicht der Walze mit einem ihrer messingenen Ringe, woran man auch die Arme, das

Mittelstuͤk und einen Durchschnitt der eben erwaͤhnten hohlen eisernen

Achse sieht. Fig.

11 ist ein Laͤngendurchschnitt der Walze, aus welchem die Form der

hohlen Achse und der damit verbundenen Theile, welche spaͤter beschrieben

werden sollen, ersichtlich ist. Dieser Durchschnitt ist nach den Linien kk in Fig. 12 und 13 genommen.

Fig. 12

ist ein Querdurchschnitt der Walze nach der Linie ll

Fig. 11, und

Fig. 13

endlich zeigt einen aͤhnlichen Durchschnitt nach der Linie mm in Fig. 11.

Diese oͤfter erwaͤhnte Walze nun verfertige ich aus zwei kupfernen

Roͤhren: einer inneren und einer aͤußeren. Der innere Durchmesser der

aͤußeren Roͤhre muß dem aͤußeren Durchmesser der inneren

Roͤhre entsprechen, so daß, wenn beide Roͤhren vollendet sind, die

aͤußere uͤber die innere geschoben werden kann, und daß die innere

Roͤhre gleichsam nur eine Fuͤtterung der aͤußeren bildet. Bevor

ich noch zur Verfertigung der inneren Roͤhre schreite, schlage ich durch die

Kupferplatte, aus der ich die Roͤhre verfertigen will, Loͤcher, wie

aus Fig. 9

ersichtlich. Einen Theil dieser durchloͤcherten inneren Roͤhre sieht

man bei kk von der aͤußeren Seite unbedekt;

einen anderen Theil derselben sieht man bei LL von

der inneren Seite her. An derselben Figur sieht man auch zwei Theile der aͤußeren Roͤhre, und

zwar bei MM von der aͤußeren, und bei NN von der inneren Seite. Eben so erhellt aus

dieser Figur, daß die aͤußere Roͤhre auf dieselbe Weise gefurcht oder

gerippt ist, wie die kleinere spaͤter zu beschreibende Roͤhre. Die

Loͤcher in der inneren Roͤhre bringe ich in Reihen an, welche nach der

Laͤnge der Roͤhre laufen, und zwar so, daß sie mit den Rippen oder

Furchen der inneren Seite der aͤußeren Roͤhre correspondiren. Die

Loͤcher selbst stehen in den Reihen, wie man zu sagen pflegt, und wie man aus

Fig. 9 und

10

deutlich sieht, im Verbande; die Entfernung der Loͤcher von einander ist eben

so groß, als die Entfernung der Reihen von einander. Der Durchmesser der

Loͤcher soll etwas groͤßer seyn, als die Breite einer jeden, an der

inneren Seite der aͤußeren Roͤhre befindlichen Rippe; es waͤre

ferner wuͤnschenswerth, jedoch schwer zu erreichen, wenn jede an der inneren

Seite der aͤußeren Roͤhre befindliche Furche unmittelbar auf eine

Reihe Loͤcher in der inneren Roͤhre fiele, damit das Wasser so

ungehindert und frei als moͤglich durch beide fließen koͤnnte.

Wenn nun diese Loͤcher in die erwaͤhnte Kupferplatte geschlagen worden,

so verfertige ich aus derselben auf die gewoͤhnliche Weise eine

Roͤhre; und ist sowohl die aͤußere, als die innere Roͤhre nach

den beschriebenen Methoden vollendet, so schiebe ich die eine uͤber die

andere. Diese lezte Operation laͤßt sich dadurch erleichtern, daß man die

innere Roͤhre so stark als moͤglich abkuͤhlt, waͤhrend

man die aͤußere erhizt anwendet.

An beiden Enden der beschriebenen Roͤhren lasse ich bei NN und NN

Fig. 9 einen

glatten Theil, an welchem sich weder Loͤcher noch Furchen befinden, damit die

Roͤhren oder die Walzen sicherer an den messingenen Enden oder Ringen

befestigt werden koͤnnen. Eines dieser Enden sieht man in Fig. 10, woran OO den messingenen Ring vorstellt, dessen

aͤußerer Rand walzenfoͤrmig und so abgedreht ist, daß er ganz genau in

das Innere des Endes der Roͤhren oder der Walze paßt.

An der inneren Seite eines jeden der messingenen Ringe befinden sich vier

Stuͤke, welche nach Einwaͤrts gegen die Achse des Cylinders

hervorstehen, wie in Fig. 10 aus aaaa, und in Fig. 9 aus aa ersichtlich.

Sowohl in Fig.

9 als 10 ist bb etc. ein messingener

Ring mit vier Armen cccc und einem

Mittelstuͤke dd. Der aͤußere Rand

dieses Ringes ist gleichfalls walzenfoͤrmig abgedreht; sein Durchmesser ist

so groß, daß er ganz genau in den oben beschriebenen Ring OO paßt. Beide Ringe werden durch vier Schrauben

gggg fest an einander gehalten.

In Fig. 12

zeigt ee einen Durchschnitt der hohlen eisernen

Achse, um welche sich die Walze dreht. Die aͤußere Seite dieser Achse ist

vollkommen cylindrisch, damit sie genau in die kreisfoͤrmigen Loͤcher

der Mittelstuͤke dd, die sich in den Ringen

am Ende der Walze befinden, paßt.

Aus dieser Einrichtung ergibt sich, daß, wenn die hohle Achse so befestigt wird, daß

sie sich nicht drehen kann, die Walze, die sie traͤgt, sich um dieselbe in

drehende Bewegung versezen laͤßt. Soll nun meine Walze an den

Papier-Maschinen angebracht werden, so befestige ich die hohle Achse mittelst

zweier Schraubenklammern, die man in Fig. 7 bei m und in Fig. 8 bei mm sieht.

An dem einen Ende der Walze bringe ich bei p ein Zahnrad

an, mittelst welchem ich dem Cylinder eine solche drehende Bewegung mittheilen kann,

daß die Geschwindigkeit der aͤußeren Oberflaͤche derselben der

Geschwindigkeit des Drahtgewebes gleich oder wenigstens so nahe als moͤglich

kommt; d.h. die Geschwindigkeit der Oberflaͤche der Walze, uͤber

welche das Drahtgewebe geht, muß so genau als moͤglich mit der

Geschwindigkeit dieses Gewebes uͤbereinstimmen, weil sonst zwischen beiden

eine Reibung entstehen muͤßte, wodurch beide abgenuͤzt und abgerieben

werden wuͤrden.

Da die Methoden, nach welchen sich mittelst einer Welle oder eines Rades einer

anderen Welle jeder beliebige Grad von Geschwindigkeit mittheilen laͤßt, sehr

verschieden, und Jedermann bekannt sind, so brauche ich mich auf keine Beschreibung

derselben einzulassen, um so weniger da es unmoͤglich waͤre, sie so zu

beschreiben, wie sie fuͤr jeden einzelnen Fall noͤthig sind.

Ich will nun versuchen im Allgemeinen zu zeigen, wie meine Walze wirkt und arbeitet,

wenn sie an einer der fruͤher erwaͤhnten Papier-Maschinen

angebracht wird. Alle, die sich solcher Maschinen bedienen, wissen, daß das Papier

oder der Zeug aus dem Troge oder der Kufe G

Fig. 7

austritt, und dann auf die Oberflaͤche des endlosen Gewebes fließt,

waͤhrend sich dieses bewegt. Die Linien OOO

in Fig. 7

zeigen den Lauf, welchen das endlose Drahtgewebe vollbringt, und die kleinen Pfeile

bezeichnen die Richtung, nach welcher die Bewegung Statt findet. Ebenso bekannt ist,

daß das Drahtgewebe wie eine Art von Sieb wirkt, und den Zeug in einem gewissen

Grade von dem Wasser trennt, in welchem er schwebend enthalten war; d.h. das Wasser

faͤllt in Folge seiner Schwere durch die Maschen des Drahtgewebes, und

laͤßt den Zeug in nassem Zustande auf dem Gewebe zuruͤk. Dieser Zeug

bewegt sich dann in Form eines Blattes Papier auf der Oberflaͤche des Gewebes

fort, bis er zu dem ersten Paare Drukwalzen HH

gelangt, zwischen welchen sowohl das Papier als das Drahtgewebe ausgepreßt wird. Daß das

Papier, und besonders dikeres Papier, bei diesem Durchgange zwischen den ersten

Drukwalzen sehr haͤufig beschaͤdigt wird, ist gleichfalls nur zu

bekannt. Durch die Anwendung meiner Walze soll nun eine groͤßere Menge Wasser

aus dem Papiere geschafft werden, als durch die Gravitation des Wassers allein

beseitigt werden kann; und dieß bezweke ich dadurch, daß ich an der unteren Seite

des Drahtgewebes, auf welchem das nasse Papier liegt, einen zum Theil luftleeren

Raum oder ein Vacuum erzeuge, in Folge dessen das Gewicht oder der Druk der

atmosphaͤrischen Luft das Wasser aus dem Papiere durch den Draht preßt.

Aus einem Blike auf Fig. 1 wird man ersehen, daß der obere Theil des sich drehenden

Drahtgewebes, welches von den fruͤher erwaͤhnten kleinen Walzen ccc etc. getragen wird, sich in einer horizontalen

oder beinahe horizontalen Ebene befindet und bewegt, bis es an die Walze L gelangt, uͤber dessen obere Flaͤche sich

ein Theil des Gewebes kruͤmmen muß, und daß das Gewebe bei seinem Uebergange

von der Walze an das erwaͤhnte erste Paar Drukwalzen HH sich in einer schiefen Flaͤche bewegt,

deren Neigungswinkel auf eine Weise bestimmt werden muß, welche ich spaͤter

angeben werde. Ich bemerke hier nur noch, daß die Walze mit ihren inneren und

anderen Einrichtungen, welche sogleich beschrieben werden sollen, die Mittel bilden,

mit denen ich das erwaͤhnte theilweise Vacuum hervorzubringen suche.

In Fig. 11

sieht man den Apparat, der im Inneren der Walze an deren hohlen Achse angebracht und

befestigt wird. ee

Fig. 9 ist

eine Laͤngenansicht dieser hohlen Achse, und ee in Fig. 12 und 13 sind Querdurchschnitte

derselben nach den Linien ll und mm in Fig. 11. aaaa stellt sowohl in Fig. 11, als in Fig. 12 und

13 die

Walze vor, die bekanntlich aus den beiden Roͤhren besteht, von denen die eine

durchloͤchert, die andere gerieft ist. bbbb

Fig. 11 sind

die beiden Enden der Walze, unter denen ich der Kuͤrze halber sowohl die

Ringe a und b als die Arme

c, und das Mittelstuͤk d verstehe.

Um die Endbewegung der Walze an der hohlen Achse zu verhindern, befestige ich an der

Achse zwei metallene Halsringe, die man in Fig. 9 und 11 bei pppp sieht, und zwischen welchen sich die Malze

frei drehen kann. In Fig. 12 und 13 ist der

Durchschnitt eines hoͤlzernen Troges, den ich den Vacuumtrog nennen will,

sichtbar. An diesem Troge sind dd die Seiten und

ee der Boden. Die Enden dieses Troges sieht

man bei ff in Fig. 11, wo man zugleich

auch dessen Boden cc bemerkt. An dem Boden dieses

Troges befestige ich zwei cylindrische messingene Stifte gg von beilaͤufig einem Zoll im Durchmesser, indem ich das obere

Ende eines jeden Stiftes durch den Boden des Troges gehen lasse, und es mittelst

einer Mutterschraube fest halte, wie man in Fig. 11 und 13 bei h sieht. Aus einem Blike auf diese Figuren wird man auch

ersehen, daß sich in der Naͤhe des oberen Endes eines jeden Stiftes bei ooo ein Halsring befindet, der zugleich mit der

Mutterschraube dazu dient, den Stift am Boden oder Grunde des Troges

festzuhalten.

Diese beiden Stifte muͤssen beilaͤufig 6 1/2 Zoll lang seyn, und das

untere Ende derselben muß auf die in Fig. 11 und 13

dargestellte Weise durch die hohle Achse gehen. Die Oeffnungen in dieser Achse,

durch welche die Stifte gehen, muͤssen einen etwas groͤßeren

Durchmesser als die Stifte haben, damit sich diese Stifte frei und ungehindert der

Laͤnge nach in denselben bewegen koͤnnen, ohne denselben jedoch eine

etwas bedeutende Seltenbewegung zu gestatten.

An der hohlen gußeisernen Achse, durch welche die beiden Stifte gehen, schraube ich,

wie aus Fig.

11 und 13 bei jjj ersichtlich, zwei kleine

messingene Tuͤten an, von denen die eine in Fig. 13 im Durchschnitte

dargestellt ist. Diese Tuͤten sind an ihren oberen Enden mit einem

Randstuͤke versehen, mittelst welchem sie an die untere Seite der hohlen

Achse angeschraubt werden, wie man dieß in Fig. 11 und 13 bei iii sehen kann. Aus denselben Figuren erhellt

auch, daß die Tuͤten so gestellt sind, daß sie die unteren Enden der Stifte

bedeken.

An dem Bodentheile der beschriebenen Tuͤten befindet sich eine kurze

Spiralfeder von solcher Staͤrke oder Elasticitaͤt, daß sie, wenn sie

durch das Niederdruͤken der Stifte zusammengedruͤkt worden, das ganze

Gewicht des Vacuumtroges mit den Stiften und den uͤbrigen damit verbundenen

Apparaten zu tragen, und die oberen Raͤnder des erwaͤhnten Troges in

inniger Beruͤhrung mit der inneren Oberflaͤche der Walze zu halten

vermag. Diese Spiralfedern sind in Fig. 11 und 13 in den

Tuͤten jjj durch punktirte Linien

dargestellt.Diese so wie einige andere punktirte Linien, auf welche sich bezogen wird,

fehlen jedoch in der Zeichnung des Originales.A. d. Ued. Aus denselben Figuren ersieht man auch, daß der obere Theil des Troges oder

die oberen Raͤnder der Seiten und Enden desselben eine Form haben, welche der

inneren Oberflaͤche der Walze entspricht.

Die oberen Raͤnder der Seiten und Enden des Troges sind mit Leder

uͤberzogen. Auch die Raͤnder des Holzes sind gleichfalls mit Leder

uͤberzogen, welches an beiden Seiten der hoͤlzernen Stuͤke

herabgezogen und mit kleinen Naͤgeln daran befestigt ist. Ich bringe das

Leder auf diese Weise an, damit die Raͤnder der Seiten und Enden des Troges mit der inneren

Oberflaͤche der Walze in innige Beruͤhrung kommen, und auch um diesen

Raͤndern eine glatte und weiche Oberflaͤche zu geben, uͤber

welche die innere Oberflaͤche des Cylinders frei spielen und gleiten

kann.

An der inneren Seite des Troges bringe ich eine kupferne Roͤhre an, die man in

Fig. 11

bei QQ sieht, und deren Stelle in Fig. 12 und 13 gleichfalls

durch Q angedeutet ist. In dieser Roͤhre befindet

sich ihrer ganzen Laͤnge nach eine Anzahl kleiner Loͤcher; die Enden

der Roͤhre selbst koͤnnen entweder offen gelassen, oder zum Theil

geschlossen werden. An ihrer Mitte verbinde ich diese Roͤhre mit dem Ende

einer zweiten Roͤhre s, die durch ein Loch geht,

welches zu diesem Behufe in der einen Wand des Troges angebracht wurde. Diese zweite

Roͤhre ist nach ihrem Austritte aus dem Troge gebogen, wie man aus Fig. 11 sieht,

und laͤuft dann beinahe mit der hohlen Achse parallel, bis sie uͤber

einen der Stifte g hinaus zu T gelangt, wo sie sich wieder umbiegt, und durch eine Oeffnung geht,

welche zu diesem Zweke in einer der Seiten der hohlen Achse angebracht ist. Von

dieser Oeffnung aus laͤuft diese Roͤhre laͤngs der inneren

Seite der hohlen Achse vorwaͤrts, und wie man aus Fig. 11 sieht, an dem

einen Ende dieser lezteren heraus.

Durch diese beiden zulezt beschriebenen Roͤhren soll die Luft aus dem

Vacuumtroge gezogen werden, und damit dieß geschehe, bringe ich das aͤußere

Ende der Roͤhre s mit einer Luftpumpe in

Verbindung. Diese Luftpumpe versehe ich mit drei arbeitenden Stiefeln, damit der

Grad des Vacuums oder der Verduͤnnung der Luft, welcher in dem Troge

hervorgebracht werden soll, gleichmaͤßiger unter, halten werden kann.

Der Bau, die Einrichtung und Anwendungsart der Luftpumpen zu aͤhnlichen Zweken

sind allen Mechanikern eben so bekannt, als die Methoden dieselben in Bewegung zu

sezen; ich brauche daher hier nur zu bemerken, daß die Groͤße der Pumpen und

die Zahl der Kolbenstoͤße so groß seyn muß, daß die Luft in dem Vacuumtroge

eine Expansivkraft erhaͤlt, die im Quadratzolle beinahe um Ein Pfund geringer

ist, als jene der atmosphaͤrischen Luft. Man wird uͤbrigens finden,

daß dieser Grad der Verduͤnnung wird verschieden seyn muͤssen, je

nachdem man diese oder jene Art von Papier verfertigen will, und je nachdem man dem

Papiere diese oder jene Breite zu geben gesonnen ist.

Die Luftpumpe muß daher auf irgend eine der bekannten Methoden so eingerichtet seyn,

daß der Papier-Fabrikant die luftauspumpende Kraft derselben nach Belieben

und nach Beduͤrfniß reguliren kann.

In dem Vacuumtroge sieht man in Fig. 11 zwei bewegliche

Scheidewaͤnde, die dieselbe Form wie die Enden des Troges haben, und welche

genau an die Waͤnde und den Boden desselben passen. Diese beiden

Scheidewaͤnde dienen dazu, daß man die Groͤße des partiellen Vacuums

oder luftleeren Raumes vermindern kann, indem die Laͤnge dieses Vacuums durch

die Breite des Papieres, welches man verfertigen will, bestimmt werden muß. Die

Entfernung der beiden Scheidewaͤnde von einander muß gerade so groß seyn, als

der Raum zwischen den beiden Dekeln der Papier-Maschine, so daß jede der

beiden Scheidewaͤnde den Dekeln der Maschine gegenuͤber zu liegen

kommt.

In Fig. 11

sieht man auch eine messingene Spindel, welche ganz durch den Vacuumtrog

laͤuft, und welche sich in zwei runden Zapfenlagern dreht, die man bei ff sieht; d.h. jede der beiden Wellen dreht sich

in einem Loche, welches sich in dem Ende des Troges, durch den die Spindel

laͤuft, dreht. An dem einen Ende der Spindel, wie bei r, ist dieselbe vierekig, damit dieselbe in einem gewissen Grade umgedreht

werden kann.

Beide Enden der Spindel bilden bei nn Schrauben,

von denen die eine eine Rechts-, die andere eine Links-Schraube ist.

In die beiden Scheidewaͤnde mm ist eine

Mutterschraube geschnitten, in der sich der schraubenfoͤrmige Theil der

erwaͤhnten Spindel dreht. Wenn daher die Spindel in der gehoͤrigen

Richtung umgedreht wird, so muͤssen die Scheidewaͤnde sich nothwendig

einander naͤhern oder sich von einander entfernen.

An dem einen Ende des Vacuumtroges befindet sich in dem Boden desselben ein Loch V, in welches das Ende der Roͤhre T eingefuͤhrt, und mittelst des

Randstuͤkes X festgemacht ist. Diese

Roͤhre T geht durch die obere Seite der Achse in

deren hohlen Theil, durch welchen sie dann uͤber das Ende der Achse

hinauslaͤuft. Dieses aͤußere Ende der Roͤhre T kruͤmmt sich dann, wie aus Fig. 12 ersichtlich, nach

Abwaͤrts, und dient zur Ableitung des Wassers, welches aus dem Papiere in den

Vacuumtrog getrieben wurde.

Um den Grad der Verduͤnnung der Luft in dem Vacuumtroge zu reguliren, muß das

aͤußere Ende der Roͤhre T in ein

Gefaͤß mit Wasser untergetaucht werden, wie man dieß in Fig. 12 bei Y sieht. Bei dieser Einrichtung kann naͤmlich das

Wasser offenbar aus dem Vacuumtroge durch die erwaͤhnte Roͤhre und

uͤber das obere Ende des Gefaͤßes Y

fließen, waͤhrend die Luft zugleich gehindert wird, durch die Roͤhre

T in den Vacuumtrog einzudringen.

Die Linie oo, Fig. 13, zeigt einen

Theil des oben erwaͤhnten Drahtgewebes und die Art und Weise, auf welche sich

derselbe an einen Theil

der Oberflaͤche der Walze anlegt. 0 1 stellt einen Theil des Gewebes vor, der

sich in einer horizontalen Ebene bewegt; 0 2 hingegen einen Theil, der sich in einer

schiefen Ebene bewegt.Diese beiden Linien, so wie die folgenden Linien 3 und 4 sind in der Figur

nicht bezeichnet.A. d. Ueb.

Aus dem, was hier uͤber die Einrichtung und Anwendungsart des Vacuumtroges

gesagt worden, geht klar hervor, daß so viel von der Oberflaͤche der Walze,

als unmittelbar uͤber dem Troge liegt, von dem Gewebe umfaßt oder damit

uͤberdekt werden soll, und hieraus folgt, daß die Weite zwischen den

Waͤnden des Vacuumtroges die Neigungswinkel der schiefen Ebene bestimmt, in

welcher sich das Gewebe bewegen muß, nachdem es uͤber die Walze gegangen. Es

folgt ferner, daß die innere Seite der einen der Waͤnde des Vacuumtroges eine

senkrechte Flaͤche bilden muß, wie durch die Linien 3 und 4 in Fig. 13

gezeigt ist.

In Fig. 7 sieht

man unmittelbar unter der Walze den Durchschnitt eines hoͤlzernen Troges,

der, wenn man sich desselben bedient, mit Wasser gefuͤllt seyn muß.

Laͤngs der einen Seite dieses Troges lasse ich eine kupferne Roͤhre

laufen, die man bei x im Durchschnitte sieht. Diese

Roͤhre ist so lang wie die Walze und laͤuft auch mit derselben

parallel. Ihre Entfernung von der Walze betraͤgt beilaͤufig 1/4 Zoll,

und in jener Seite der Roͤhre, welche der Walze am naͤchsten liegt,

befindet sich in einer Linie eine Anzahl kleiner Loͤcher, die

beilaͤufig 1/10 Zoll im Durchmesser haben, und von denen je 6 auf einen Zoll

der Laͤnge der Roͤhre kommen. Man kann statt dieser Loͤcher

auch eine feine Spalte anbringen. Der Zwek dieser Loͤcher oder der Spalte

ist, Wasser auf die Walze zu bringen, damit deren Oberflaͤche waͤhrend

der Papier-Fabrikation bestaͤndig abgewaschen wird.

Tafeln