| Titel: | Verbesserungen an den Mühlen oder Maschinen zum Mahlen oder Zerkleinern von Getreide, Samen und anderen Substanzen, worauf sich C. M. Savoye, Kaufmann zu Oxford Street, Grafschaft Middlesex, am 15. December 1831 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 46, Jahrgang 1832, Nr. CIV., S. 401 |

| Download: | XML |

CIV.

Verbesserungen an den Muͤhlen oder

Maschinen zum Mahlen oder Zerkleinern von Getreide, Samen und anderen Substanzen, worauf

sich C. M. Savoye,

Kaufmann zu Oxford Street, Grafschaft Middlesex, am 15. December 1831 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Register of Arts. Septbr. 1832, S.

225.

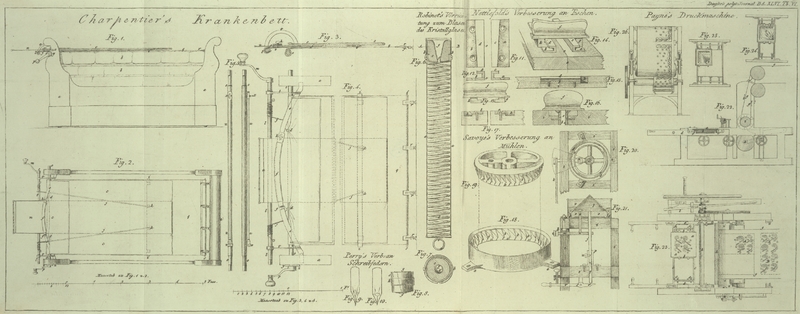

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Savoye, Verbesserungen an den Maschinen zum Mahlen des

Getreides.

Diese Erfindungen bestehen, wie der Patent-Traͤger angibt, 1) in einer

eigenen Abaͤnderung oder Modification jener Theile, welche die reibenden oder

mahlenden Oberflaͤchen bilden; 2) darin, daß man diesen Oberflaͤchen

eine abwechselnde, kreisfoͤrmige Bewegung mittheilt, und 3) endlich darin,

daß die Muͤhle mit kaltem Wasser oder einer anderen Fluͤssigkeit

umgeben wird, um die Hize, welche durch die Reibung der Maschine und der zu

mahlenden Substanzen erzeugt wird, abzuleiten und aufzuheben.

Die Erfindung besteht in ihrer einfachsten Form aus zwei Haupttheilen, welche in Fig. 18 und

19 im

Perspective dargestellt sind. Fig. 18 ist ein

kreisfoͤrmiges Stuͤk oder ein Ring aus Gußeisen oder einem anderen

tauglichen Materiale, der mittelst Ohren oder Lappen, deren man bei aa zwei dargestellt sieht, in horizontaler

Richtung an einem starken, hoͤlzernen oder metallenen Rahmen befestigt wird.

Die aͤußere Seite dieses Ringes ist senkrecht, die innere hingegen ist schief

geneigt oder schraͤg, und mit einer Reihe schief laufender Zaͤhne

versehen. Diese Zaͤhne ragen an ihren oberen Enden um 1/12 Zoll uͤber

die ebene Flaͤche hervor, nach Abwaͤrts zu vermindert sich aber ihre

Dike allmaͤhlich, so daß sie sich, wie die Handwerker zu sagen pflegen, bei

der ebenen Flaͤche endlich in Nichts verlieren. Ehe die Zaͤhne jedoch

diesen lezteren Nullpunkt erreichen, treffen sie auf kleine Fugen oder Furchen ce, welche zum Durchgange der Kleien und anderer

Theile der gemahlenen Substanzen, so wie zum Durchgange eines Luftstromes bestimmt

sind. Fig. 19

ist eine perspectivische Ansicht des inneren Ringes oder des sich bewegenden Rades,

welches aus demselben Materiale, wie Fig. 18, verfertigt ist.

Dieses Rad ist an seinem aͤußeren Umfange mit einer Reihe aͤhnlich

geformter und gleichfalls mit bb und cc bezeichneter Zaͤhne umgeben, nur laufen

diese Zaͤhne nach der entgegengesezten Richtung, damit durch diese entgegengesezte Stellung

eine schneidende oder scherenartige Wirkung entsteht. Dieser innere Ring ist außen

gleichfalls etwas zulaufend, oder kegelfoͤrmig, so daß derselbe concentrisch

in den aͤußeren Ring paßt, und daß die Zahne beider Ringe sich durch den

ganzen ringfoͤrmigen Raum in gleichfoͤrmigen Entfernungen einander

naͤhern oder einander beruͤhren.

Zur deutlicheren Erklaͤrung dieser Einrichtung gibt Fig. 20 einen Grundriß

der beiden Ringe, in welchem die Theile um die Haͤlfte kleiner dargestellt

sind, als in Fig.

18 und 19. dd ist naͤmlich der

aͤußere und ee der innere Ring, und

zwischen diesen beiden bemerkt man drei concentrische kreisfoͤrmige Linien.

Der Raum zwischen der mittleren und aͤußeren Linie bezeichnet die Dike der

Enden der Zaͤhne des aͤußeren Ringes; der Raum zwischen der mittleren

Linie und dem innersten kleinsten Kreise hingegen bezeichnet die Dike. der Enden der

Zaͤhne des inneren Ringes; die Breite der mittleren Linie endlich

laͤßt sich als der Raum, durch welchen das Mehl oder die sonstigen gemahlenen

Substanzen aus der Muͤhle treten, ansehen. An dieser Figur sieht man auch die

Ohren oder Lappen mit ihren Loͤchern, durch welche die Schraubenbolzen gehen,

mittelst welcher sie an dem Gestelle iii befestigt

sind. j ist eine Centralspindel oder Welle, um welche

sich der innere Ring e dreht. Die Bewegung, die diesem

Rade mitgetheilt wird, ist keine drehende, sondern eine abwechselnde, bloß durch

einen Theil eines Kreises gehende. Diese Bewegung erhaͤlt es durch die

Schwingstange k, wie dieß aus Fig. 20 deutlicher werden

wird. Fig. 21

ist naͤmlich ein senkrechter Durchschnitt der vorzuͤglichsten Theile

der Muͤhle. a ist eines der Ohren oder einer der

Lappen; dd ist der aͤußere und ee der innere, gezaͤhnte Ring, und zwischen

denselben bemerkt man an beiden Seiten drei in einen Punkt zusammenlaufende Linien,

welche die Zaͤhne vorstellen. Der innen Kreis oder Ring e ist mit einem kegelfoͤrmigen Hute aus Gußeisen

l bedekt; der aͤußere hingegen ist mit einem

cylindrischen, offenen Trichter v gekroͤnt. Der

Raum zwischen diesem Trichter und dem Hute ist zur Aufnahme des Getreides oder der

sonstigen Substanzen, welche gemahlen werden sollen, bestimmt. Die abwechselnde

Bewegung, in welche der innere Ring e versezt werden

muß, wird auf folgende Weise hervorgebracht. An einem der Arme des inneren Ringes

oder Rades e und auch an dessen Welle j, ist mittelst einer Schraube und Schraubenmutter ein

Hebel mn befestigt, der seinen Stuͤzpunkt

in j hat, und dessen anderes Ende durch das Gestell geht

und an dem Ende der Stange k befestigt ist. Diese Stange

wird durch die Umdrehungen einer von einer gehoͤrigen Kraft getriebenen

Kurbel in schwingende Bewegung versezt.

Da der innere Ring in Folge seiner Schwere auf den aͤußeren Ring

druͤken wuͤrde, wenn er nicht durch eine eigene Vorrichtung getragen

oder gestuͤzt wuͤrde, so ist folgende Einrichtung getroffen, durch

welche nicht nur der innere Ring getragen, sondern durch welche jedes Mal auch der

Raum zwischen den beiden reibenden oder mahlenden Oberflaͤchen regulirt wird.

Die Spindel oder Welle j dreht sich in einer an dem

Gestelle befestigten Scheide p, und ihr Ende ruht auf

einem Bolzen q, welcher lose durch ein in dem Gestelle

angebrachtes Loch geht. Das Ende dieses Bolzens wird von einem Hebel r getragen, der seinen Stuͤzpunkt in s hat, und der durch die Schraube t gestellt wird. Je nachdem man naͤmlich diese Schraube dreht, wird

der innere mahlende Ring e entweder gehoben oder

gesenkt, und daher von dem aͤußeren Ringe entfernt oder demselben

genaͤhert werden, so daß man die Substanzen auf diese Weise nach Belieben

groͤber oder feiner mahlen kann.

Wenn das Material, welches gemahlen werden soll, so hart ist und solchen Widerstand

leistet, daß der innere Ring dadurch emporgehoben wuͤrde, und daß dasselbe

entweder ganz oder wenigstens nicht hinreichend zerkleinert aus der Muͤhle

fallen koͤnnte, so kommt der Schraubensperrer u

in Anwendung. Dieser Schraubensperrer geht durch eine in der Scheide p befindliche Oeffnung und dringt dann in eine in der

Spindel oder Welle j befindliche Vertiefung oder

Aushoͤhlung, so daß der innere Ring auf diese Weise gehindert wird,

uͤber die bestimmten Glaͤnzen emporzusteigen.

Die Muͤhle wird durch eine Kurbel, die sich an der Welle des Flugrades, welche

hier nicht dargestellt ist, befindet, in Bewegung gesezt. An derselben Achse

befindet sich auch ein Kniestuͤk, durch dessen Umdrehungen die Schwingungen

der Stange k, welche ihrer Seits die beschriebene

abwechselnde Bewegung des Hebels und der Muͤhle erzeugt, hervorgebracht

werden. Die angefuͤhrten Figuren sollen nur eine kleine Muͤhle von 10

bis 12 Zoll im Durchmesser, welche nur geringen Kraftaufwand erfordert, vorstellen;

man kann ihr daher leicht mit der Hand eine schnelle Bewegung mittheilen, ohne daß

dadurch die Geschwindigkeit des Triebgeraͤthes erhoͤht wird. Will man

aber die ganze Kraft eines Mannes anwenden, so verdient eine Muͤhle von 15

bis 18 Zoll Durchmesser den Vorzug; in diesem Falle wird es auch besser seyn, wenn

man eine langsamere Triebkraft wirken laͤßt, und die erforderliche

Geschwindigkeit der Muͤhle durch ein gehoͤriges Raͤderwerk

hervorbringt. Die Zahl der Schwingungen oder Hin- und Herbewegungen der

Muͤhle kann von 60 bis zu 100 in einer Minute wechseln. Der Hauptnachtheil,

welcher durch zu rasche Schwingungen erwuͤchse, ist das Erhizen des Mehles

oder der sonstigen Materialien. Um nun auch diesem vorzubeugen, leitet der

Patent-Traͤger einen Strom Wasser durch den aͤußeren oder

stillstehenden mahlenden Ring. Das Wasser tritt an der einen Seite des Ringes durch

eine Roͤhre ein, und durch eine andere Roͤhre an der entgegengesezten

Seite desselben wieder aus. Diese Roͤhren sind zum Behufs der Regulirung des

Zu- und Abflusses der Fluͤssigkeit mit Sperrhaͤhnen

versehen.

Bei der Erbauung von Muͤhlen, welche eine Kraft von einem oder mehreren

Pferden erfordern, beschrankt sich der Patent-Traͤger nicht auf ein

einziges Paar der beschriebenen Mahlringe oder Raͤder; sondern er wendet

deren eine beliebige groͤßere Zahl an, wodurch die Muͤhle selbst eine

groͤßere Festigkeit erhaͤlt. In der Patent-Erklaͤrung

ist eine Muͤhle mit fuͤnf concentrischen Kreisen beschrieben und

abgebildet, von denen drei an dem Gestelle oder Grundlager der Muͤhle

befestigt sind, waͤhrend die beiden anderen abwechselnd zwischen die drei

ersten passen, und durch aͤhnliche Vorrichtungen, wie die beschriebenen, in

abwechselnde Bewegung versezt werden. Auf diese Weise befinden sich innerhalb des

Umfanges des aͤußeren Ringes 4 Paare reibender oder waͤhlender

Oberflaͤchen. Die drei Ringe sind durch vier strahlenfoͤrmig

auslaufende Arme mit einander verbunden, und eben so sind es die zwei inneren Ringe,

welche sich zwischen den aͤußeren bewegen.

Will man sich auch bei einer Muͤhle dieser Art des Wassers zum

Abkuͤhlen bedienen, so kann man dasselbe auf irgend eine bekannte Weise unter

den drei feststehenden Kreisen oder Ringen in die hohlen, zwischen denselben

bestehenden, ringfoͤrmigen Raͤume leiten. Obschon das Abkuͤhlen

dieser drei Ringe durch Wasserstroͤmungen, welche durch dieselben Statt

haben, auch die Temperatur der dazwischen befindlichen Ringe oder Kreise wesentlich

vermindern duͤrfte, so kann man doch auch noch durch diese selbst Wasser

leiten. Das Wasser laͤßt sich naͤmlich uͤber der Muͤhle

her durch eine hohle senkrechte Achse herbeileiten, dann von hier aus durch die

strahlenfoͤrmigen Arme in die Ringe vertheilen, und durch einen

aͤhnlichen Canal wieder durch den unteren Theil der erwaͤhnten hohlen

Achse oder Welle abkuͤhlen. Auf gleiche Weise laͤßt sich das Wasser

auch durch den inneren Ring der zuerst beschriebenen einfachen Muͤhle leiten;

der Patent-Traͤger glaubt jedoch, daß eine solche Leitung und

Vertheilung des Wassers nur bei großen und mit großer Geschwindigkeit getriebenen

Muͤhlen noͤthig ist, und daß eine Abkuͤhlung des

aͤußeren Ringes bei den einfachen Muͤhlen, und eine Abkuͤhlung

der abwechselnden Ringe bei den zulezt beschriebenen vierfachen Muͤhlen sich

in den meisten Faͤllen als hinlaͤnglich wirksam erweisen

duͤrfte.

Zu bemerken ist, daß, da die Zaͤhne oder Auskerbungen an den mahlenden

Oberflaͤchen der Muͤhle schraͤg oder geneigt sind, das Mahlen

nach beiden entgegengesezten Bewegungen der Muͤhle nicht mit gleicher Kraft

und gleichem Erfolge geschehen kann. Um die zermalmende Kraft in beiden

Faͤllen gleich zu machen, gibt der Patent-Traͤger den geraden

Zaͤhnen vor den schraͤgen den Vorzug. Die Kraft, welche zum Betriebe

solcher Muͤhlen mit geraden Zaͤhnen noͤthig ist, muß zwar

groͤßer seyn; allein dafuͤr ist auch die Wirkung im

Verhaͤltnisse groͤßer, und eben so ist der Widerstand, so wie die

erforderliche Kraft, mehr gleichfoͤrmig.

Als seine Erfindung nimmt der Patent-Traͤger in Anspruch:

1) Die abwechselnde kreisfoͤrmige Bewegung, durch was immer fuͤr

mechanische Vorrichtungen dieselbe bewerkstelligt werden mag, und zwar nicht bloß an

den hier beschriebenen Muͤhlen, sondern an allen Wen von Muͤhlen, die

die Anwendung einer solchen Bewegung zulassen. 2) Die Erbauung zusammengesezter

Muͤhlen durch Verbindung einer groͤßeren Zahl mahlender Kreise oder

Ringe, und das Treiben dieser Ringe sowohl durch abwechselnde Hin- und

Herbewegung, als durch fortwaͤhrende kreisfoͤrmige Bewegung. 3) Die

Einfuͤhrung und Durchleitung des Wassers als Abkuͤhlmittel bei den

hier beschreibenden Muͤhlen sowohl, als bei allen anderen metallenen

Muͤhlen.

Tafeln