| Titel: | Ueber die Kunst Glas zu blasen; von Hrn. Lafond; mit Verbesserungen des Hrn. Danger. |

| Fundstelle: | Band 48, Jahrgang 1833, Nr. XVIII., S. 121 |

| Download: | XML |

XVIII.

Ueber die Kunst Glas zu

blasen; von Hrn. Lafond; mit Verbesserungen des Hrn. Danger.

Aus dem Journal des

connaissances usuelles. October 1832, S. 173 und

Januar 1833, S. 33.Hr. Lafond, ein ausgezeichneter

Glasblaͤser, welcher gegenwaͤrtig auch

Unterricht in seiner Kunst ertheilt, hat diesen Aufsaz, den

wir hier mittheilen, im Octoberhefte des oben erwaͤhnten Journales

bekannt gemacht, und dabei des Hrn. Danger, des beruͤhmten Glasblaͤsers,

dessen Schuͤler er ist, mit keiner Sylbe

erwaͤhnt. Hr. Lafond war

noch vor 15 Monaten in dieser Kunst beinahe unerfahren; er

nahm 12 Stunden bei Hrn. Danger,

und ist nun selbst vollendeter Meister. So schmeichelhaft

diese seine Fortschritte fuͤr seinen Lehrer Danger sind, so mußte diesen doch

das gaͤnzliche Stillschweigen, womit ihn sein

Schuͤler uͤberging, schmerzen. Hr. Danger bemerkt daher im

Januarhefte des Journal des connaissances usuelles, daß beinahe

Alles, was Hr. Lafond sagt, ihm

angehoͤre, und aus seinen Vorlesungen entnommen sey;

daß er jedoch einige Irrthuͤmer, in welche Hr. Lafond verfallen ist, zu

verbessern habe. Wir uͤbergeben nun unseren Lesern

diese Abhandlung, und bemerken denselben nur noch, daß wir,

um Weitlaͤuftigkeiten zu vermeiden, die

Verbesserungen des Hrn. Danger

jedes Mal gleich an dem Orte eingeschaltet haben, wo sie

hingehoͤren.A. d. Ueb.

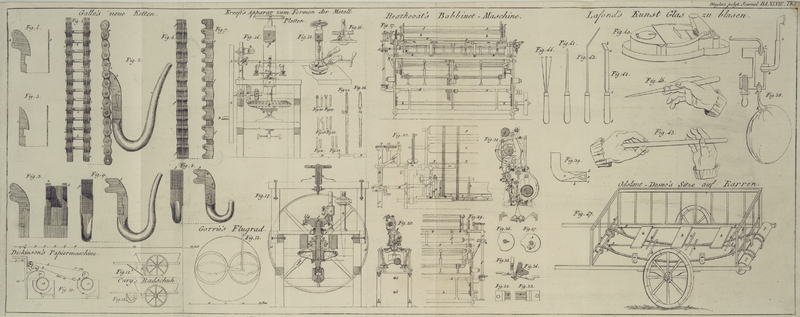

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Ueber die Kunst Glas zu blasen.

Die Glasblaͤserkunst ist, von dem Gesichtspunkte der

Fabrikation von Apparaten fuͤr chemische und

physikalische Versuche aus betrachtet, wie man erwarten

koͤnnte, nicht hinter den Fortschritten dieser beiden

Wissenschaften zuruͤkgeblieben; ganz besonderen Einfluß

auf dieselbe uͤbte jedoch die Chemie. Erst nach der

großen Umwaͤlzung, welche in der Chemie

gluͤklicher Weise Statt fand, begann man, auch

uͤber die Operationen des Glasblasens einige

Aufklaͤrungen zu geben. In dem Artikel Émailleur unserer

Encyclopaͤdie ist dieser Art von chemischen Instrumenten

noch beinahe gar nicht gedacht, so daß man genoͤthigt

war, dem Artikel Glas (Verre) einen

kurzen Anhang uͤber dieselben beizufuͤgen. Wie

unvollkommen nun selbst auch noch dieser Anhang ist, erhellt

daraus, daß man in demselben kaum die Bereitungsart eines

Araͤometers beschrieben findet, und daß sich alle darin

beschriebenen Operationen auf folgende vier beschranken:

naͤmlich auf das Verschließen oder

Zublasen (sceller), auf das

Biegen (courber), das Loͤthen oder Schweißen (souder) und das

Ausblasen (entfler). Dieß allein genuͤgt, um sich einen

Begriff von dem Zustande dieser Kunst zu jener Zeit zu machen,

zu welcher man noch nicht ein Mal fuͤr die

Tropfroͤhrchen (pipettes)

einen Namen haͤtte.

In Folge der Ausbildung, welche die Kunst Glas zu blasen erreicht

hat, und in Folge der Vervollkommnung, deren dieselbe

faͤhig ist, verdient sie auch mit vollem Rechte zu jenen

Kenntnissen gerechnet zu werden, die Jedermann, der sich mit

Chemie beschaͤftigt, nothwendig besizen soll. Die

Chemiker aller Orte, und besonders jene der Hauptstadt, haben,

da sie sich die Instrumente, deren sie beduͤrfen, nicht

immer leicht und schnell verschaffen koͤnnen, die großen

Vortheile, die die Erlernung dieser Kunst dem Chemiker bringt,

bereits auch allgemein anerkannt. Jeder, der mit der praktischen

Chemie vertraut ist, und weiß, wie nothwendig und

wuͤnschenswerth es waͤre, jedes Mal, so oft einem

die Idee eines neuen Instrumentes oder einer Verbesserung eines

Instrumentes kommt, diese Idee auch sogleich ausfuͤhren

zu koͤnnen, wird hievon noch weit mehr uͤberzeugt

seyn. Wenn man sein Laboratorium mitten unter der Arbeit oder

nach einer zur Haͤlfte vollendeten Analyse verlassen muß,

um einen Techniker, den man meistens nur mit Muͤhe aus

seinem Schlendrian herausbugsiren kann, zu vermoͤgen die

Idee, die man hat, auszufuͤhren, so verliert man oft mit

Nebensachen eine kostbare Zeit, die sich zu etwas weit Besserem

haͤtte verwenden lassen. Ganz besondere Schwierigkeiten

erfahrt man bei solchen Gelegenheiten, wenn es sich um die

Herstellung eines ganz neuen Instrumentes handelt; denn, wie

selten trifft man einen Arbeiter, der die Idee, die man hat,

vollkommen auffaßt, und der ein Instrument liefert, welches

dieser Idee ganz und gar entspricht. Hier fuͤhlt man erst

recht, um wie viel besser man daran ist, wenn der Erfinder mit

eigener Hand seinen Gedanken verwirklicht.

Wenn es nun schon fuͤr einen so zu sagen an der Quelle

befindlichen Chemiker oder Physiker sehr vorteilhaft ist, der

Kunst Glas zu blasen maͤchtig zu seyn, so ist dieselbe

fuͤr jeden, der der gewoͤhnlichen

Huͤlfsquellen beraubt ist, unumgaͤnglich

nothwendig. Diese Nothwendigkeit wird um so weniger

druͤkend, als man sich mit einer gehoͤrigen

Auswahl von Roͤhren, mit einem wenig voluminoͤsen,

keineswegs ermuͤdenden, und leicht anwendbaren Apparate,

nach wenigen Stunden Unterricht, zu jeder Zeit jeden Apparat und

jedes Instrument verfertigen kann, dessen man bedarf, und

welches man sich theils wegen Mangel eines Arbeiters, theils

wegen der großen Zerbrechlichkeit der Glaswaaren, theils wegen

des Zeitverlustes nicht anderwaͤrtsher verschaffen

kann.

Der Physiker, der sich dem Lehrfache widmet, kann sein Cabinet

auf diese. Weise mit einer Menge von Instrumenten ausstatten welche ihm, wenn er sie aus Metall verfertigen lassen wollte,

große Ausgaben veranlassen wuͤrden, und deren

Durchsichtigkeit nicht nur nicht schaͤdlich ist, sondern

der Deutlichkeit der Erklaͤrung des Spieles des Apparates

und der Auffassung desselben sehr gut zu Statten kommt.

Sehr viele dieser Instrumente, wie z.B. die Elektrometer,

Elektroskope, und uͤberhaupt der groͤßte Theil der

Instrumente, welche zu Versuchen uͤber die

Elektricitaͤt dienen, haben sogar einen wesentlichen

Vorzug vor den metallenen Instrumenten, indem zu deren

Isolierung keine weiteren Vorrichtungen noͤthig sind.

Die Zahl der kleinen und hoͤchst nuͤzlichen

Instrumente, welche die Glasblaͤserkunst dem Analytiker

liefert, ist beinahe unendlich; ich brauche dieselben nicht erst

aufzuzaͤhlen, denn jeder Chemiker kennt sie.

Apotheker, die sich in kleineren Orten befinden, und sich ihre

Praͤparate selbst bereiten, werden durch den Mangel von

Welther'schen Roͤhren und durch die Schwierigkeit, sich

dergleichen zu verschaffen, nicht mehr von ihren Arbeiten

abgeschrekt werden. Der Fabrikant endlich, der ein Laboratorium

braucht, um gewisse Substanzen, die er im Handel bezieht, oder

die er in den Handel bringt, zu untersuchen, wird, da er sich

meistens von Glasfabriken entfernt befindet, mehr als irgend

jemand Anderer fuͤhlen, von welchem Nuzen es ihm seyn

wuͤrde, wenn er sich die noͤthigen Instrumente

selbst verfertigen koͤnnte.

Der einzige Vorwurf, den man den glaͤsernen Apparaten

machen kann, ist deren Zerbrechlichkeit; bedenkt man aber

dafuͤr, wie leicht man sich dieselben verfertigen kann,

und welchen geringen Werth das Glas hat, so koͤmmt dieser

Vorwurf nur sehr wenig in Betracht.

Wer sich nun die Kunst sich selbst glaͤserne Apparate zu

verfertigen eigen machen will, der muß sich erstens die

gehoͤrigen Kenntnisse uͤber die Wahl des Glases

und zweitens uͤber das Verfahren mit demselben erwerben.

Leztere lassen sich fuͤglich eintheilen:

1) in die Kenntniß der Elemente, deren Vereinigung zur Bildung

der verschiedenen Apparate mitwirken; und

2) in die eigentliche Manipulation, oder in die Art und Weise die

einzelnen Theile, aus denen ein Apparat besteht,

zusammenzusezen, und die dabei zu befolgende Ordnung zu

beobachten.

Von der Wahl des Glases.

Da man sich mit einigen wenigen Ausnahmen beinahe nur des Glases

in Roͤhrenform bedient, so will ich mich hier

Hauptsaͤchlich auf die Auswahl der Glasroͤhren

beschraͤnken.

Man hat sei dieser Auswahl sein Augenwerk hauptsaͤchlich

auf zwei Dinge zu richten, naͤmlich auf die Dimensionen

und die Guͤte der Roͤhren.

Was nun die Dimensionen betrifft, die fuͤr jeden einzelnen

Fall die zwekmaͤßigsten sind, so ergeben sich diese

leicht aus den Dimensionen der Apparate, die man verfertigen

will. Nicht genug kann man seine Aufmerksamkeit hingegen auf die

Dike der Waͤnde richten; denn diese Dike muß an allen

Theilen des Umfanges der Roͤhre durchaus eine und

dieselbe seyn.

Ein Beispiel wird am besten von der Wichtigkeit dieser Bedingung

uͤberzeugen. Das Blasen einer Kugel, d.h. ein solches Ach

blasen eines Theiles einer Roͤhre, daß dieselbe eine

kugelfoͤrmige Gestalt erhaͤlt, ist eine Operation,

welche in der Glasblaͤserei beinahe jeden Augenblik

vorkommt. Bedient man sich nun hiezu einer Roͤhre, deren

Waͤnde von ungleicher Dike sind, so wird der

duͤnnere Theil des Glases, der den zur Ausdehnung

noͤthigen Hizgrad offenbar fruͤher erlangt,

nothwendig fruͤher dem Druke, der beim Blasen entsteht,

nachgeben, als der dikere noch weniger heiß gewordene Theil; man

wird also nicht nur eine ganz andere Form erhalten, als man zu

erhalten wuͤnscht, sondern da die Ungleichheit der Dike

der Waͤnde in Folge der Ausdehnung nur noch zugenommen

hat, so wird das Fabrikat, welches man erhaͤlt, notwendig

bei jedem etwas grellen Temperaturwechsel zerspringen

muͤssen. Wenn man glaubt, die Operation gelinge in einem

solchen Falle besser, wenn man die Roͤhre lange Zeit und

bis zum Schmelzpunkte erhizt, so wird, da die dikere Masse wegen

dieser groͤßeren Dike auch die Temperatur laͤnger

beibehalten wird, diese dikere Masse eine groͤßere

Ausdehnung erhalten, und man wird nur auf eine andere Weise im

Grunde zu ebendemselben Resultate gelangen.

Wenn man also eine Roͤhre von gehoͤrigem

Durchmesser ausgesucht hat, so sehe man, daß dieser Durchmesser

in deren ganzer Laͤnge gleich sey, daß ihre

Oberflaͤche keine Knoͤtchen oder kleine

sphaͤrische Punkte habe, und vorzuͤglich, daß

deren Waͤnde von gleicher Dike seyen.

Schwieriger ist die Auswahl der Glasroͤhren in Hinsicht

auf die Guͤte der Masse, woraus sie bestehen. Nur der

praktische Blik, den man sich durch eine lange Reihe von

Erfahrungen erwirbt, vermag das gute Glas vom

mittelmaͤßigen und das mittelmaͤßige vom

schlechten zu unterscheiden. Ich will jedoch einige Kennzeichen

angeben, die mich bisher noch selten getauscht haben.

Einige Roͤhren zeigen, wenn man sie unter dem Reflexe

beobachtet, ein blaͤuliches und mattes, beinahe

opalinisches Aussehen, welches die

gruͤnliche Farbe, die den Roͤhren sonst

gewoͤhnlich eigen ist, verschwinden macht. Diese

Glaͤser enthalten Blei, und werden von den

Glashaͤndlern Halbkrystall (demicristal) genannt; sie sind schwer zu erweichen;

man muß sie daher lange Zeit der Einwirkung der Flamme aussezen,

und dadurch erhalten sie eine braͤunliche Farbe, welche

dem Aussehen der Apparate zum Nachtheile gereicht. Doch

laͤßt sich dieses vermeiden, wenn man sorgfaͤltig

darauf sieht, daß das Glas nur in der Spize des Flammenkegels,

die eigentlich der einzige Theil der Flamme ist, in welcher das

Glas mit Leichtigkeit und ohne Faͤrbung schmilzt,

bearbeitet wird. Die Waͤnde dieser Roͤhren sind im

Verhaͤltnisse zu deren Durchmesser, der meistens

uͤber einen Centimeter betraͤgt, sehr dik.

Andere, gewoͤhnlich duͤnnwandige Glasroͤhren

haben eine weiße Farbe mit einem leichten Stiche in's

Rosenfarbene. Die Bearbeitung dieser Roͤhren ist wegen

deren großer Schmelzbarkeit fuͤr Leute, die nicht daran

gewoͤhnt sind, etwas schwierig. Es mißlingen hier die

meisten jener Apparate, bei welchen diese Roͤhren an

Roͤhren von verschiedener Dike geschweißt werden sollen,

so daß man sich hierin nicht eher versuchen soll, als bis man

ein Mal eine gewisse Fertigkeit in der Glasblaͤserei

erlangt hat.Hr. Lafond haͤtte in

obigem Saze statt: „Roͤhren von

verschiedener Dike“ Roͤhren von

verschiedenen Eigenschaften geschrieben. Hr. Danger verbesserte dieß auf

obige Weise, und bemerkte außerdem:

„Roͤhren von verschiedenen

Eigenschaften und folglich von verschiedenem

Ruͤkzuge oder verschiedenem Eingehen lassen

sich in keinem Falle auf eine dauerhafte Weise

zusammenschweißen, ausgenommen man schmilzt die

beiden geschweißten Enden dermaßen, daß man aus

beyden eine ziemlich betraͤchtliche Masse von

intermediaͤrem Ruͤkzuge

bildet.“

A. d. Ueb.

Einige Roͤhren haben auch noch einen anderen Fehler, den

ich hier anfuͤhren will, und der sich leider durch kein

bestimmtes Kennzeichen im Voraus erkennen laͤßt: er

besteht darin, daß die Glaser in dem Maße, als man sie

bearbeitet, ihre Politur oder ihren Glanz verlieren. Jene

Glaser, welche schon bei der ersten Einwirkung des

Flammenstrahles matt werden, enthalten zu viel Alkali, wurden

schlecht affinirt oder glatt gemacht, und sind ganz zu

verwerfen. Dieß gilt aber nicht von jenen Glasern, die erst nach

einer mehr oder weniger lang fortgesezten Arbeit matt werden. An

allen Glaͤsern kann man diese Erscheinung naͤmlich

in hoͤherem oder geringerem Grade beobachten, wenn man

sie lange in Fluß erhaͤlt, und zwar um so deutlicher, je

duͤnner deren Waͤnde gemacht wurden. Diesem

Nachtheile, der zum Theil von einem zu lange fortgesezten

Affiniren in den Oefen herkommt, laͤßt sich in der Praxis

durch eine schnelle und sichere Bearbeitung des Glases abhelfen.

Ich empfehle daher alle Operationen, die zur Verfertigung

der einzelnen Staͤke eines Apparates noͤthig sind,

so viel als es thunlich ist, zu vollbringen, ehe man dieselben

zusammenschweißt, um durch eine gute Vertheilung der Arbeit die

schnelle Anfertigung der Schweißungen, die eigentlich den

wichtigsten Theil der Operation ausmachen, zu erleichtern.

Ich glaube also nach allem diesem sagen zu koͤnnen, daß

eine gute Roͤhre eine schwach gruͤnliche, sehr

reine und lebhafte Farbe haben muͤsse; daß sie sich mit

einer Feile leicht theilen lassen muͤsse, und daß die

Durchschnittsflaͤche eben und schoͤn gruͤn

seyn soll.

Von der Lampe.

Ich komme nun an die verschiedenen Vorrichtungen, die man

anwendet um das Glas auf jenen Temperaturgrad zu bringen, bei

welchem es die Formen anzunehmen im Stande ist, die man ihm

geben will. Alle diese Instrumente erfordern eine der

Emaillirlampe aͤhnliche Lampe, die nur in der Art und

Weise den Flammenkegel zu erzeugen davon abweicht.

Die Eolipyle erzeugt diese Flamme mittelst eines Stromes

Weingeistdampf, der aus einer metallenen, mittelst einer kleinen

Lampe erhizten Kugel entweicht; die Emaillirtafel erzeugt sie

mittelst eines doppelten Blasbalges, welcher unter dem Tische

festgemacht ist, und der durch den Fuß des Arbeiters in Bewegung

gesezt wird. Unter allen bisher bekannten Apparaten entsprach

aber jener des Hrn. Danger, den wir

hier genau beschreiben wollen, allen Anforderungen am besten.

Dieser Apparat besteht aus einer hoͤlzernen

Buͤchse oder einer Art von Schraubstok, Fig.

38, abcd, welche man

mittelst der Schraube d

uͤberall, wo man es noͤthig finden sollte,

befestigen kann. Im Inneren dieser Buͤchse befindet sich

ein nach deren Laͤngenrichtung laufender, hohler Cylinder

ac, an dessen oberer

Muͤndung a ein

glaͤserner oder metallener, zur Hervorbringung des

Flammenkegels dienender Schnabel angebracht wird,

waͤhrend man in deren untere Muͤndung c das eine Ende der Roͤhre

ch einsezt, an der man bei

h eine Blase, so groß als man

sie auftreiben kann, damit verbindet. Bei b befindet sich die Muͤndung einer anderen

Roͤhre, welche unter einem rechten Winkel auf die erstere

stoͤßt. In diese Muͤndung sezt man eine

gekruͤmmte Roͤhre be, mittelst welcher man das Instrument

aufblaͤst. Diese Roͤhre ist bei b verengt, wie man dieß aus Fig. 39 sieht, und an dieser Verengerung, welche

einen hohlen Kegel bildet, dessen Basis gegen a gekehrt ist, befindet sich eine

Klappe, die nichts weiter als ein Korkkegel AC ist, welcher durch einen

Bolzen de

zuruͤkgehalten und verhindert wird waͤhrend des

Blasens herauszutreten.

Wenn nun die Blase mit Luft gefuͤllt worden, so wird diese

Luft, wenn man die Blase zwischen den Knien druͤkt, die

Basis des Korkstoͤpsels gegen die Waͤnde der

Roͤhre andruͤken und dieselbe genau verschließen,

besonders wenn man den Stoͤpsel mit etwas Talg befettet

hat. Die Luft wird mithin gezwungen in a emporzusteigen und bei dem Schnabel f auszutreten.

Die Lampe, Fig.

40, deren man sich bedient, ist von der Lampe der

Emaillirer nur wenig verschieden. Die Hauptmodification besteht

in einer abgestuzt kegelfoͤrmigen Haube oder Kapuze,

welche man nach Belieben uͤber den brennenden Theil des

Dochtes heben oder senken kann, welche zur Verbrennung des

Rauches mitwirkt, und welche die Flamme zum Theil gegen die

Einwirkung von Stroͤmungen in der Luft, die die Flamme

flakern machen und der Arbeit sehr hinderlich sind,

schuͤzen. Diese Kapuze ist gegen die Basis hin mit zwei

Oeffnungen versehen, von denen die vordere kleinere fuͤr

den Dritt der Luft, die Hintere groͤßere hingegen

fuͤr den Austritt des Flammenkegels bestimmt ist.

Die besten Dochte verfertigt man sich selbst, indem man eine

gehoͤrige Laͤnge Strikbaumwolle abhaspelt. Beide

Dochte muͤssen 1 1/2 Unzen wiegen, und muͤssen

sorgfaͤltig von einander getrennt erhalten werden.

Der Glasblaͤser sezt sich an den Tisch, an welchem sein

Instrument befestigt ist, richtet den Schnabel gegen die beiden

Oeffnungen der Kapuze der brennenden Lampe, fuͤllt die

Blase, indem er durch die Roͤhre be einblaͤst, mit Luft,

und erzeugt endlich, indem er die gefuͤllte Blase

zwischen seinen Knien druͤkt, einen gehoͤrigen

Flammenkegel.

Man kann zweierlei Arten von Flammenkegeln erzeugen, von denen

jede nach Umstaͤnden ihre eigenen Vortheile gewahrt. Wenn

man naͤmlich nur einen schwachen Druk mit den Knien

ausuͤbt, und wenn man den Schnabel beilaͤufig nur

15 Millimeter weit zwischen die beiden, gut von einander

getrennten Dochte unter die Kapuze bringt, so erhaͤlt man

eine feine, zungenfoͤrmige Flamme, welche einer

gewoͤhnlichen Loͤthrohrflamme aͤhnlich ist,

und welche wie diese einen oxydirenden Flammenkegel darbietet.

Uebt man hingegen einen staͤrkeren Druk aus, und

laͤßt man den Schnabel bloß bis an die vordere Oeffnung

der Kapuze reichen, so erhaͤlt man eine Flamme von

verschiedener Groͤße, welche jedoch immer großer ist, als

erstere.

Der Schnabel, die Blase und die Roͤhre, durch welche man

Luft einblaͤst, werden mittelst Pfropfen in den

Oeffnungen befestigt, welche fuͤr sie bestimmt sind.

Nachdem ich nun den Apparat, dessen man bedarf, und die Art und

Weise, auf welche man die Flamme hervorbringt, erlaͤutert

habe, will ich jezt zu den verschiedenen Operationen, denen man

das Glas unterwerfen kann, uͤbergehen, und vorher nur

noch folgende allgemeine Grundsaͤze, von denen man sich

nie entfernen soll, aufstellen.

1) Nie soll man ein Stuͤk starker erhizen, als es zur

Erreichung eines gewissen Zwekes noͤthig ist. Man bediene

sich der Rothgluͤhhize zum Raͤndern, Erweitern und

Ausbiegen und zur Erzeugung eines Knoͤpfchens; der

dunklen Rothgluͤhhize zum Biegen; der kirschrothen

Gluͤhhize zum Verschließen, Ausziehen, Verengern,

Durchbohren; der Weißgluͤhhize zum Blasen und

Loͤthen oder Schweißen.

2) Nie arbeite man mit nassem oder feuchtem Glase.

3) Nie bringe man ein Stuͤk ploͤzlich aus der

kalten Luft an die Flamme, und immer ziehe man das Glas nur nach

und nach von der Flamme zuruͤk, damit dasselbe

allmaͤhlich abkuͤhlen koͤnne.

4) Man halte das Stuͤk, welches man bearbeitet, immer in

die Flamme eingetaucht, und ziehe es nur dann aus derselben,

wenn dieß durchaus nothwendig ist.

5) Man vollbringe an allen einzelnen Theilen eines Apparates alle

noͤthigen Operationen, ehe man dieselben

zusammenschweißt.

6) Man drehe die Gegenstaͤnde bestaͤndig, wenn

deren Form es gestattet, und zwar immer nach einer und derselben

Richtung.

7) Man blase nie mit der von den Lungen ausgestoßenen, sondern

bloß mit der in den aufgeblasenen Wangen enthaltenen Luft,

welche immer hinreicht.

Von dem Raͤndern (border) einer

Roͤhre.

1. Diese Operation, mit welcher ich theils wegen ihrer

Einfachheit, theils wegen ihres haͤufigen Vorkommens den

Anfang machen will, besteht darin, daß man eine Roͤhre,

nachdem man dieselbe mittelst einer Feile senkrecht auf ihre

Achse durchschnitten hat, so weit erhizt, daß deren schneidende

Raͤnder zum Schmelzen kommen, und weich und glatt

werden.

Man erzeugt zu diesem Behufe einen kleinen Flammenkegel, faßt die

zu raͤndernde Roͤhre mit dem Daumen und

Zeigefinger der linken Hand, und bedient sich dabei des

ringfoͤrmig gebogenen kleinen Fingers als eines

Regulators, um die Roͤhre auf diese Weise

bestaͤndig in gleicher Richtung zu erhalten. In dieser

Stellung bringt man nun die Roͤhre uͤber die

Flamme, und zwar in die groͤßte Hize, welche sich 2/3 von

der Muͤndung des Schnabels der Lampe weg, etwas vor der

blauen Flamme befindet. In dieser Flamme dreht man sie, in dem

man sie zwischen den beiden Fingern, und zwar mit dem Daumen

nach Aufwaͤrts, mit dem Zeigefinger nach Abwarts so

rollt, daß sie eine durchaus gleichfoͤrmige Bewegung

erhaͤlt. Man hat hiebei sorgfaͤltig darauf zu

sehen, daß immer nur der Theil allein erweicht wird, den man

unmittelbar bearbeiten will. Wenn die schneidenden

Raͤnder der Roͤhre nach einigen Umdrehungen

abgerundet sind, so ist die Operation vollendet.

Man soll alle Roͤhren, welche durch Stoͤpsel gehen

oder Stoͤpsel aufnehmen sollen, raͤndern. Die

Faͤlle, in welchen sie bei der Verfertigung von

Instrumenten geraͤndert werden muͤssen, werde ich

spaͤter angeben.

Vom Erweitern (évaser) einer Roͤhre.

2. Wenn die Roͤhre geraͤndert worden, so erhizt man

deren Raͤnder mittelst eines kleinen Flammenkegels von

beilaͤufig einer Linie, maus man dieselben mit

Huͤlfe eines runden Eisenstabes (Fig.

41) von ungefaͤhr 15 Centimeter Laͤnge

und 1 Centimeter Durchmesser, welcher an dem einen Ende

kegelfoͤrmig zulaͤuft, waͤhrend er an dem

anderen mit einem Griffe versehen ist, erweitert. Dieß

geschieht, indem man dem Instrumente mit der rechten Hand eine

drehende, der Bewegung der Roͤhre entgegengesezte

Bewegung gibt, und indem man das kegelfoͤrmige Ende nach

und nach in dem Maße tiefer einsenkt, in welchem die

Roͤhre nachgibt und weiter wird.Hr. Danger macht hiezu

folgende Anmerkung: „Ich muß jedoch bemerken,

daß diese Methode den Erweiterungsstab in einer der

Bewegung der Roͤhre entgegengesezten Richtung

zu drehen, in der Praxis nicht so sicher ist, wie

jene, nach welcher man beide Theile in gleicher

Richtung bewegt, und dem Stabe nur eine

groͤßere Geschwindigkeit gibt, als der

Roͤhre.“

Die schiefe oder kegelfoͤrmige Flaͤche des

Instrumentes beguͤnstigt dessen Wirkung sehr. Das

Instrument muß nothwendig immer so gehalten werden, daß dessen

Achse mit jener der Roͤhre zusammenfaͤllt.

Vom Ausbiegen des Randes (refouler) einer Roͤhre.

3. Will man den Rand einer Roͤhre ausbiegen, so unterwirft

man dieselbe zuerst den beiden eben beschriebenen Operationen,

und nimmt dann, wenn sie so weit erweitert worden, daß deren

Raͤnder beilaͤufig um 40 Grade von ihrer

fruͤheren Stellung abweichen, ein Instrument, Fig. 42, welches den Namen des Ausbiegers

fuͤhrt. Dieses Instrument besteht aus einem Eisenstreifen

von 1/2 Zoll Breite, 6–7 Zoll Laͤnge und 1 Linie

Dike; er ist mit einem Griffe de versehen, und in ab, beilaͤufig 1 1/2, Zoll von seinem Ende,

unter einem Winkel von 10° gebogen. Wenn

nun die erweiterten oder ausgebogenen Raͤnder der

Roͤhre erweicht sind, so stellt man das Instrument so,

daß der Theil ab mit der Achse

der Roͤhre parallel laͤuft. Man faßt dasselbe zu

diesem Behufe mit der rechten Hand und mit gestrekten Fingern,

wobei man den Ellbogen etwas vom Koͤrper entfernt, um ihm

mehr Haltung zu geben; dann laͤßt man es von Oben nach

Unten in eine senkrechte Stellung gleiten, indem man so langt'

einen leichten Druk ausuͤbt, bis man das

gewuͤnschte Resultat erreicht hat.

Von dem Ausziehen (effiler) einer Roͤhre.

4. Diese Operation, welche sich an eine Menge anderer Operationen

reiht, die, wenn sie gelingen sollen, eine Vollkommenheit der

ersteren voraussezen, ist von groͤßter Wichtigkeit. Um

dieselbe zu verrichten, faßt man die Glasroͤhre auf

dieselbe Weise mit der linken Hand, wie dieß beim

Raͤndern der Roͤhre beschrieben worden. Mit der

rechten Hand versichert man sie in dieser Stellung, indem man

die flache Hand nach Oben kehrt; die vier an einander gelegten

und beinahe senkrecht gestellten Finger bilden eine

Flaͤche, gegen welch sich der Daumen stemmt.

Wenn die Operation gelingen soll, so muͤssen die beiden

Hand so genau mit einander uͤbereinstimmen, daß der

Impuls, durch welchen die Roͤhre gedreht wird, ein

vollkommen gleichzeitiger ist, und immer in einer und derselben

Richtung ausgeuͤbt werde. Denn wuͤrde sich in dem

Augenblike, in welchem die Roͤhre weich wird, das eine

Ende schneller drehen, als das andere, so wuͤrde sich

dasselbe winde und verstopfen, und die ganze Operation

waͤre mißlungen.

Die auf die eben beschriebene Weise gehaltene Roͤhre wird

in den großen Flammenkegel gebracht, und bis zur vollkommenen

Erweichung darin gehalten. In diesem Zustande nimmt man sie an

der Flamme, um sie zwischen sich und die Kapuze zu bringen. Die

linke Hand bleibt unbeweglich, die rechte hingegen wird so weit

bewegt, daß man eine Spize von beilaͤufig 6 bis 7 Zoll

Laͤnge auszieht. Hiebei muß man die Roͤhre aber

bestaͤndig drehen, als waͤre sie noch im Feuer;

denn selbst wenn sie dem Zuge nicht mehr nach gibt, kann sie

sich noch kruͤmmen oder biegen.

Das Vorzuͤglichste bei dieser Operation liegt darin, daß

die Achse der ausgezogenen Spize mit der Achse der Roͤhre

vollkommen zusammenfalle.

Von dem Verschließen (sceller) einer

Roͤhre.

Es lassen sich an einer Roͤhre vier verschiedene

Verschließungen (scellures)

anbringen.

1) Die kegelfoͤrmige

Verschließung. Diese erhaͤlt man, indem man die

Roͤhre an jener Stelle auszieht, an welcher man die

Verschließung hervorbringen will, und indem man die ausgezogene

Spize, je nachdem man einen laͤngeren oder

kuͤrzeren Kegel erhalten will, an einer mehr oder minder

entfernten Stelle im kleinen Flammenkegel erhizt. Dabei zieht

man zugleich mit der rechten Hand jenen Theil, den man entfernen

will, so lange an, bis er davon getrennt ist.

2) Die kugelfoͤrmige

Verschließung. Wenn die Roͤhre ausgezogen

worden, so verwandelt man die Basis der ausgezogenen Spize in

eine kurze, kegelfoͤrmige Verschließung, an deren Spize

sich ein kleines Glasknoͤpfchen befindet, welches man den

Nabel nennt. Diesen Nabel nun erhizt man in der kleinen Flamme,

indem man die Roͤhre mit der linken Hand dreht,

waͤhrend man mit der rechten Hand ein Stuͤk eines

Haarroͤhrchens faßt, und dessen Ende in der Naͤhe

der Flamme haͤlt.

So wie der Nabel zu schmelzen beginnt, bringt man das heiße Ende

des Haarroͤhrchens leicht darauf, und nimmt ihn durch

einen kleinen, in der Richtung der Flamme gemachten Aushub

leicht weg. Gleich nachdem dieß geschehen, stoͤßt man mit

dem Haarroͤhrchen etwas gegen den Tisch, um das

ausgehobene Glas, welches sich beim Ausheben eines zweiten

Nabels wieder anschweißen wuͤrde, davon loszumachen. Auf

diese Weise faͤhrt man so lange fort, bis der Kegel in

hinreichendem Grade abgestumpft ist, und bis dessen Ende leinen

merklichen Nabel mehr zeigt. Hierauf nimmt man die Roͤhre

in die rechte Hand, und erhizt das ganze Ende derselben in der

großen Flamme, indem man sie zwischen den Fingern rollt. Ist

dieses Ende zum Rothgluͤhen gekommen, so fuͤhrt

man das offene Ende an den Mund und blast leicht, so daß das

erhizte Ende eine kugelfoͤrmige Gestalt

erhaͤlt.

3) Die flache Verschließung. Diese

erhaͤlt man aus der vorhergehenden, indem man dieselbe in

der großen Flamme erhizt, und allmaͤhlich mittelst des

Ausbieg-Instrumentes abplattet.

4) Die Verschließung in Form des Bodens

einer Flasche. Man erhaͤlt sie aus lezterer,

indem man sie zum Rothgluͤhen erhizt, und dann

sorgfaͤltig an sich saugt, bis sich ein umgekehrter Kegel

gebildet hat.

Vom Verstopfen (obstruer) einer Roͤhre.

6. Man haͤlt die Roͤhre zu diesem Behufe in der

fuͤr das Ausziehen angegebenen Stellung in die Flamme,

und dreht sie dann so lange bis deren Hoͤhlung ganz

verschwunden ist.

Vom Anschweißen eines Stielchens oder

einer Handhabe.

7. Da diese Stielchen voll, d.h. nicht hohl seyn muͤssen,

so erhaͤlt man sie indem man den verstopften Theil einer

Roͤhre zur gehoͤrigen Laͤnge auszieht.

Will man ein solches Stielchen an dem Ende einer Roͤhre

anschweißen, so endigt man diese mit einer kegelfoͤrmigen

Verschließung, schweißt an den Nabel einen Tropfen Glas, und

schweißt dann an dieses das Stielchen. Die beiden lezteren

Operationen nimmt man im kleinen Flammenkegel vor.

Man gibt diesem Stielchen mittelst eines kleinen Instrumentes aus

Eisendraht (Fig.

43), welches auch dazu dient, die Dochte von einander

zu trennen, die gehoͤrige hakenfoͤrmige

Kruͤmmung.

Will man einen Ring daraus machen, so gibt man dem Ende des

Stielchens zuerst eine kugelfoͤrmige Gestalt, indem man

dasselbe in der kleinen Flamme erhizt. Dann schweißt man an der

Seite ein zweites Stielchen an, kruͤmmt dieses, und

schweißt dessen zweites Ende an das entgegengesezte Ende des

ersten Stielchens. Man macht nun die beiden Loͤthungen

gar, und hiemit ist der Ring fertig; sollte er nicht die

gewuͤnschte Form haben, so muͤßte man ihn in der

großen Flamme erhizen, wo dann der Durchmesser des Ringes in dem

Maße kleiner wird, in welchem das Glas zum Schmelzen kommt. Die

kreisfoͤrmige Form kann man demselben mittelst des Hakens

geben.

Vom Verengern oder Einschnuͤren

(étrangler) einer

Roͤhre.

8. Man kommt oͤfter in den Fall den Durchmesser einer

Roͤhre an einer bestimmten Stelle verengern zu

muͤssen: eine Operation, welche auf zweierlei Weise

vollbracht werden kann. Nach der ersten dieser beiden Methoden

haͤlt man die einzuschnuͤrende Roͤhre so

wie unter N. 6, beim Verstopfen der

Roͤhre, gesagt worden; nur unterbricht man die Operation,

wenn der innere Durchmesser der Roͤhre bereits bis auf

den gewuͤnschten Grad verengert worden. Da nun hiebei der

aͤußere Durchmesser der Roͤhre in demselben Maße

kleiner werden wuͤrde, in welchem deren innerer

Durchmesser durch die Verdikung der Waͤnde abnimmt, so

muß man diesem Uebelstande abzuhelfen suchen, und dieß

geschieht, indem man die beiden Haͤnde einander

allmaͤhlich naͤher und naͤher bringt. Der

Erfolg muß den Arbeiter bei dieser Bewegung leiten.

Nach der zweiten Methode verfaͤhrt man anfangs auf

dieselbe Weise; allein, statt daß man sich spaͤter dem

leichten Ausziehen, welches in Folge der

Verengerung der Roͤhre entsteht, widersezt,

beguͤnstigt man es, indem man die rechte Hand ein wenig

von der linken entfernt. Wenn die Roͤhre auf diese Weise

auf den gewuͤnschten Punkt gekommen, verfaͤhrt man

so lange in entgegengeseztem Sinne bis man außen keine

Verengerung mehr daran bemerkt.

Nach der zweiten Methode, die jedoch viel schwieriger ist,

erhaͤlt man eine viel vollkommnere Einschnuͤrung

oder Verengerung, als nach der ersten. Die Erweiterung, welche

an beiden Seiten von dem engsten Ringe aus gegen den

urspruͤnglichen Durchmesser der Roͤhre Statt

findet, bildet hier einen vollkommneren Kegel, ist

laͤnger und regelmaͤßiger; und alles dieß

gewaͤhrt große Vortheile, wenn man, wie z.B. bei Pumpen,

einen als Klappe dienenden Kegel aus Kork oder irgend einem

Metalle darin anbringen will.

Von der Verfertigung eines

Wulstes.

9. Diese Operation, welche vorzuͤglich bei den doppelten

Loͤthungen in Anwendung kommt, wird vollbracht, indem man

jenen Theil der Roͤhre, an welchem man den Wulst

anbringen will, an der kleinen Flamme erhizt. So wie das Glas

hiedurch weich wird, druͤkt man die Roͤhre mit

beiden Haͤnden zugleich zusammen, ohne dabei mit dem

Drehen der Roͤhre aufzuhoͤren. In Folge dieser

Operation biegen sich die Waͤnde nach Außen, so daß sie

einen Vorsprung bilden, und durch diesen Vorsprung, dessen

Flaͤche senkrecht auf die Achse der Roͤhre fallen

muß, entsteht der Wulst.

Man muß, wenn die Operation gelingen soll, sehr langsam bei

derselben zu Werke gehen, und nicht gleich mit einem Male seinen

Zwek erreichen wollen. Ganz besonderes Augenmerk hat man darauf

zu richten, daß die beiden Enden der Roͤhre immer in

einer und derselben Richtung erhalten werden.

Von dem Durchbohren einer

Roͤhre.

10. Das Durchbohren der Roͤhren kann auf zweierlei Weise

geschehen, naͤmlich innerhalb und außerhalb der

Flamme.

Will man eine Roͤhre in der Flamme durchbohren oder

durchstechen, was nur dann geschieht, wenn man eine ganz kleine

Oeffnung erhalten will, so sezt man den durchbohrenden Punkt in

senkrechter Richtung dem kleinen Flammenkegel aus, verstopft das

eine Ende der Roͤhre, und blaͤst durch das andere

Ende ein, wo dann die Roͤhre innerhalb einer Secunde

durchbohrt seyn wird.

Soll die Oeffnung hingegen groͤßer werden, so wird die

Roͤhre auf gleiche Weise behandelt, und sobald die zu

durchbohrende Stelle bestimmt ist, mit dem offenen Ende an den

Mund gebracht. Wenn man hierauf die Roͤhre aus der

Flamme nimmt, so dehnt sich der erhizte Theil unter dem Druke

des Athems in Form eines Kegels aus; diesen Kegel stuzt man,

indem man ihn wieder in die Flamm bringt, so weit ab, daß der

Durchmesser der abgeplatteten Oberflaͤche dem Durchmesser

der Oeffnung, die man erhalten will, nur wenig nachgibt. Hierauf

blaͤst man mit solcher Kraft, daß der Kegel zu einer

Kugel aufgeblasen wird, deren Zerplazen man so viel als

moͤglich vermeiden soll.

Die auf diese Weise erzeugte Anschwellung oder Auftreibung nimmt

man dann mit einer Feile bis an den Rand der Oeffnung, die man

bezwekt, weg, um dieselbe endlich in der großen Flamme, der man

sie einen Augenblik lang aussezt, zu raͤndern.

Von den Schweißungen oder

Loͤthungen (soudures).

11. Es gibt eine große Anzahl verschiedener Schweißungen oder

Loͤthungen, die ich hier nun durchnehmen will.

1) Um zwei Roͤhren von gleichem Durchmesser

zusammenzuschweißen, verschließt man zuerst ein Ende der einen

dieser Roͤhren; dann erweitert man die beiden Enden,

welche mit einander vereinigt werden sollen, nach dem unter N. 2 beschriebenen Verfahren, und

sezt dieselben unter bestaͤndigem Umdrehen der großen

Flamme aus, damit deren Raͤnder in ihrem ganzen Umfange

so gleichmaͤßig als moͤglich erhizt werden.

Nachdem man die auf diese Weise vereinigten Enden einen

Augenblik lang der Flamme ausgesezt, blaͤst man an dem

offenen Ende, welches sich zur Rechten befinden muß, in die

Roͤhre; darauf bringt man sie wieder in die Flamme,

erhizt sie wieder, u.s.f. bis die Schweißung vollendet ist. Das

Einblasen muß so geschehen, daß nur eine leichte Anschwellung

entsteht. Wenn die Schweißung ein Mal vollendet ist, so bedient

man sich dieser Anschwellung, um die Roͤhre wieder, so

viel als moͤglich, auf einen gleichfoͤrmigen

Durchmesser zuruͤkzufuͤhren. Man sezt

naͤmlich zu diesem Behufe die hervorragendsten Theile der

Hize der Flamme aus, und zieht die beiden Enden der

Roͤhre nach entgegengesezten Richtungen.

2) Soll eine Roͤhre unter einem rechten Winkel auf eine

andere Roͤhre geschweißt werden, so erhizt man eine nach

N. 10 durchbohrte, und an dem

einen Ende verstopfte Roͤhre in der großen Flamme, indem

man dieselbe mit der linken Hand etwas unter die Flamme

haͤlt, und zwar dergestalt, daß das durchbohrte Loch nach

Oben gekehrt, das offene Ende hingegen zum Behufe des bequemeren

Einblasens nach Rechts gerichtet ist. Die Roͤhre, welche

aufgeschweißt werden soll, haͤlt man mit der rechten

Hand, zwischen deren Fingern man sie senkrecht uͤber dem

Schweißungspunkte dreht.

Wenn nun die Theile in hinreichendem Maße erhizt worden, so sezt

man die Roͤhre auf die Oeffnung, worauf man deren offenes

Ende dann sogleich an den Mund bringt, um leicht in dieselbe zu

blasen. Hiebei ist jedoch wohl zu bemerken, daß das der

Schweißung gegenuͤber liegende Ende der Roͤhre,

welche aufgeloͤthet werden soll, auf irgend eine Weise

verschlossen seyn muß. Man erhizt bald den einen, bald den

anderen der Scheitel der rechten Winkel, welche durch die

Loͤthung gebildet werden, und blaͤst jedes Mal, so

oft man erhizt, etwas wenig in die Roͤhre. Erst wenn die

beiden Achseln der einen Seite vollkommen aufgeloͤthet

sind, soll man auch mit der Loͤthung der Achseln der

beiden entgegengesezten Seiten beginnen, und dabei auf eben

dieselbe Weise verfahren. Wenn dieß geschehen ist, so

gluͤht mall die ganze Loͤthung zulezt noch ein Mal

aus, indem man sie mit ihren verschiedenen Flaͤchen der

Flamme aussezt, und sie nach und nach wieder von derselben

entfernt.

3) Manchmal trifft sich's, daß man eine kleinere Roͤhre

dergestalt in eine groͤßere schweißen oder loͤthen

muß, daß ein Theil der ersteren in lezterer enthalten ist. Um

nun auch diesen Zwek zu erreichen, bestimmt man, wie weit die

kleinere Roͤhre in die groͤßere hinein reichen

soll, und bildet an dieser Stelle nach dem unter N. 9 beschriebenen Verfahren einen

Wulst. Dann zieht man die dikere Roͤhre an beiden Enden

aus, und bildet an dem einen eine kegelfoͤrmige

Verschließung, welche man an der Flamme abstuzt, und auf

dieselbe Weise durchbohrt, wie dieß unter N. 11 angegeben wurde. Wenn nun hierauf die

Raͤnder der Oeffnung geraͤndert worden, so

fuͤhrt man die Roͤhre durch diese Oeffnung ein,

waͤhrend das andere Ende derselben verschlossen ist. Man

haͤlt die Roͤhre dann in die große Flamme, und

vollendet endlich die Loͤthung, indem man auf die

gewoͤhnliche Weise abwechselnd erhizt und

blaͤst.

Was immer fuͤr eine Art von Loͤthung oder

Schweißung man auch vornehmen will, so muß man darauf bedacht

seyn, daß der Punkt, an welchem die beiden Roͤhren

zusammenstoßen, eher einen Vorsprung, als eine Riefe bilde, weil

das Instrument in lezterem Falle zuverlaͤssig zerbrechen

wuͤrde.

Von dem Biegen der

Roͤhren.

12. Um eine Roͤhre zu biegen, muß man abwechselnd bald die

convexe, bald die concave Seite der Kruͤmmung erhizen:

die beiden anderen Seiten erhalten hiedurch indirect einen

gehoͤrigen Grad von Hize. Eine gute Biegung muß

mehrfachen Bedingungen entsprechen; es muͤssen nicht nur

alle einzelnen Theile derselben vollkommen gleichmaͤßig

seyn, sie darf nicht nur an dem convexen Theile keine Abplattung

und an dem concaven keine Runzeln haben, sondern alle Punkte

derselben muͤssen auch in einer und derselben

Flaͤche liegen.

Man muß nun, um diesen Zwek vollkommen zu erreichen, jenen Theil

der Roͤhre, der etwas zu der Operation beizutragen hat,

in zwei gleiche Theile theilen, von denen der eine die

Concavitaͤt, der andere hingegen die Convexitaͤt

der Kruͤmmung zu bilden hat. Dann fasse man die

Roͤhre mit beiden Haͤnden von Unten, und bewege

sie horizontal und senkrecht mit der Richtung des Flammenkegels

hin und her. Man zaͤhle hiebei an jener Seite, an welche

die Concavitaͤt kommen soll, bis auf 4, dann drehe man

die Roͤhre zur Haͤlfte um ihre Achse, und

zaͤhle an der fuͤr die Convexitaͤt

bestimmten Seite nur bis auf 3. Hierauf drehe man die

Roͤhre wieder um, und fahre auf diese Weise so lange

fort, bis die Roͤhre weich wird, und der Gewalt nachgibt,

welche man unterdessen fortwaͤhrend auf dieselbe

ausuͤbte, um deren Biegung hervorzubringen. Man kann um

diese Zeit nicht sorgfaͤltig genug darauf bedacht seyn,

daß die Flamme auf jene Theile, welche nachgeben, leichter

spiele, und vorzuͤglich auf jene Theile einwirke, die

diesen lezteren zunaͤchst liegen. Im Allgemeinen

laͤßt sich uͤber diese Operation Folgendes

aufstellen: Wenn man eine Roͤhre biegen will, so soll man

den convexen Theil nur so weit erhizen, als es nothwendig ist,

damit die Roͤhre ohne zu brechen der zum Biegen

erforderlichen Gewalt nachgebe; dagegen muß aber der convexe

Theil so stark erhizt werden, daß sich die Waͤnde der

Roͤhre zusammenziehen und sich auf Kosten ihrer

Laͤnge der Biegung anpassen.

Vom Blasen einer Kugel.

13. Wenn man eine Kugel blasen will, so muß man sich vor Allem

eine Roͤhre verschaffen, deren Dike der Staͤrke

der Kugel, die man verfertigen will, angemessen ist. Diese

Roͤhre zieht man zwischen zwei ausgezogenen Spizen aus,

wo dann zwei Faͤlle eintreten koͤnnen, je nachdem

man am Ende einer ausgezogenen Spize oder zwischen zwei solchen

Spizen eine Kugel zu blasen hat.

Im ersten Falle verwandelt man die ausgezogene Spize, welche man

abnehmen will, in eine kegelfoͤrmige Verschließung (5)

und diese dann in eine kugelfoͤrmige. Ist dieß geschehen,

so erhizt man die ganze Roͤhre, indem man die noch

erhaltene ausgezogene Spize zwischen den Fingern rollt; ist sie

rothgluͤhend geworden, so fuͤhrt man sie an den

Mund und blaͤst sie unter bestaͤndigem Umdrehen

bis zur erforderlichen Groͤße auf.

Um zwischen zwei Spizen eine Kugel zu blasen, muß die eine

derselben verschlossen sey. Die Roͤhre wird dann in ihrer

Mitte erhizt, und zwar in jener Stellung, welche beim Ausziehen

N. 4 beschrieben worden Ist sie

hinreichend heiß geworden, so bringt man sie durch

eine Bewegung der rechten Hand, die man dem Koͤrper

naͤhert, aus dem Feuer, und sucht dann, ohne die linke

Hand zu verruͤken, die Oeffnung mit dem Munde zu

erreichen. Waͤhrend des Blasens darf das Umdrehen nie

unterbrochen werden, denn dadurch wird die Kugelform sicherer

erreicht. Die Kugel muß uͤbrigens so geblasen werden, daß

die beiden ausgezogenen Spizen gleichsam nur

Verlaͤngerungen eines und desselben Durchmessers der

Kugel sind.

Es versteht sich uͤbrigens von selbst, daß alle diese

Operationen, welche am Ende einer ausgezogenen Spize oder

zwischen zwei solchen vorgenommen werden, auch am Ende einer

Roͤhre oder zwischen zwei Roͤhren

ausgefuͤhrt werden koͤnnen.

Von der Bildung eines

Trichters.

14. Um einen Trichter zu verfertigen, dergleichen sich z.B. an

den Welther'schen Roͤhren

befinden, muß man zuerst eine Blase mit einer Spize blasen, und

dann diese Kugel, indem man sie mit der rechten Hand an der

ausgezogenen Spize faßt, so in die Flamme bringen, daß sie an

der der ausgezogenen Spize entgegengesezten Seite nach einer

senkrechten Flaͤche abgeplattet wird. Ist dieß geschehen,

so blaͤst man durch die Spize stark ein, und erzeugt auf

diese Weise eine Anschwellung, deren sehr duͤnne

Wandungen beilaͤufig einen hallen Zoll von der zuerst

gebildeten Kugel entfernt mit einer Feile abgeschnitten werden.

Dann erhizt man in der kleinen Flamme das eine Ende einer

Huͤlfsroͤhre, welche man mit der rechten Hand

haͤlt, nimmt den angefangenen Trichter bei der

ausgezogenen Spize in die linke Hand, und schneidet dann mit

Huͤlfe der kleinen Flamme die Ueberreste der Anschwellung

in einer solchen Entfernung, wie sie zur Bildung eines Randes

taugt, ab. Das Huͤlfsroͤhrchen, dessen Ende sich

in geschmolzenem Zustande befindet, dient zur Entfernung der

uͤberschuͤssigen Masse, die sich wegen der

geringen Dike der Roͤhre leicht an dieselbe

anhaͤngt.

Will man eine Art von Filtrirtrichter verfertigen, so muß man der

Kugel, ehe man sie sprengt, eine so viel als moͤglich

kegelfoͤrmige Form geben; dann den Trichter theilweise

erhizen, und ihn, je weiter man sich von dessen Spize entfernt,

immer weiter und weiter aufblasen, um ihn endlich, nachdem man

ihn geoͤffnet hat, auf dieselbe Weise und mit demselben

Instrumente zu behandeln, wie dieß beim Erweitern einer

Roͤhre beschrieben wurde.

Von der Verfertigung der

Welther'schen Roͤhren.

Man schneidet von einer ausgewaͤhlten Roͤhre ein

Stuͤk von beliebiger Laͤnge ab, welches den

senkrechten Arm bilden soll. An das Ende dieses Armes schweißt

man einen Theil einer diken, zwischen zwei Spizen

ausgezogenen Roͤhre, und an dieser Roͤhre

schneidet man dann die der Schweißung gegenuͤber liegende

Spize, welche eigentlich nur zu dieser Schweißung diente, ab, um

dieselbe durch eine kugelfoͤrmige Verschließung zu

ersezen.

Das Ende der Roͤhre wird hierauf in eine Kugel verwandelt

(13) und diese Kugel nach N. 14 in

einen Trichter. Dann schweißt man an das andere Ende der

Roͤhre ein dem ersteren aͤhnliches dikes

Roͤhrenstuͤk, und an dieses ein Stuͤk einer

Roͤhre, die jener aͤhnlich ist, welche den Apparat

bildet. Die dike Roͤhre befindet sich also hiernach

zwischen zwei anderen Roͤhren von gleichem Durchmesser,

und wird dann nach dem unter N. 13

beschriebenen Verfahren in eine Kugel verwandelt.

Ist dieß geschehen, so nimmt man die an dem einen Ende

verschlossene, horizontale Roͤhre, durchbohrt sie an der

gehoͤrigen Stelle, und schweißt die senkrechte

Roͤhre, nachdem man die gegen den Trichter hin gelegene

Oeffnung mittelst eines Stoͤpsels verschlossen hat, auf.

Es bleibt dann nichts mehr weiter uͤbrig, als der

Roͤhre die allen Chemikern wohl bekannte Kruͤmmung

zu geben, wobei man mit der Kruͤmmung der senkrechten

Roͤhre beginnt.

Von der Verfertigung der

Tropfglaͤschen (pipettes).

Um ein Tropfglaͤschen zu verfertigen, braucht es nichts

weiter, als eine dike Roͤhre zwischen zwei kleinere zu

loͤthen oder zu schweißen, sie dann in eine Kugel zu

verwandeln und eine der Roͤhren zu der

gewuͤnschten Dike auszuziehen, nachdem man an dem Ende

der anderen ein kleines Mundstuͤk angebracht. Endlich

gibt man beiden Roͤhren die gehoͤrige

Kruͤmmung.

Wenn man eine ausgezogene Spize bildet, welche zu verbleiben hat,

so ist es gut, wenn man den Waͤnden einen Augenblik Zeit

gibt, sich zu verdiken, weil sie dadurch staͤrker

werden.

Von der Verfertigung der

Kapseln.

Da man oft nur mit geringen Quantitaͤten zu arbeiten hat,

so bedarf man oft auch solcher Gefaͤße, welche diesen

Quantitaͤten angemessen sind. Dahin gehoͤren nun

vorzuͤglich die Kapseln, deren Verfertigungsmethode ich

hier beschreiben will.

Man verfertigt sich zu diesem Behufe zuerst an dem Ende einer

Spize einen Trichter, und zwar mittelst des in Fig. 7

dargestellten Instrumentes, welches aus drei kleinen, in einen

Griff eingesezten, metallenen Staͤbchen besteht, die sich

mit Huͤlfe eines an denselben hin und her gleitenden

Ringes einander naͤhern lassen. Man faßt den Trichter bei

den Raͤndern, und preßt die Arme mittelst des Ringes zusammen. Man kann dann die Spize wegnehmen, so daß kein Nabel

bleibt, und den Boden der Kapsel abplatten.

Diese kleinen Instrumente, die in ihrer Anwendung sehr bequem

sind, muͤssen mit großer Sorgfalt verfertigt werden; sie

duͤrfen keine Spur von einem Nabel haben; ihr Boden muß

vollkommen flach, und deren Raͤnder ganz

gleichfoͤrmig seyn.

Eine Kugel zwischen zwei ausgezogenen Spizen, von denen die eine

nicht hohl ist, gibt, wenn man die verstopfte Roͤhre

auszieht, an der Seite erhizt, dann oͤffnet, und wie

einen Trichter raͤndert, einen kleinen Loͤffel,

der sich bei Analysen mit großem Vortheil benuzen laͤßt.

Die volle, d.h. nicht hohle, ausgezogene Spize dient als

Handhabe oder Griff; die hohle und gehoͤrig

gekruͤmmte Spize hingegen dient als Schnabel, mit welchem

man Fluͤssigkeiten leichter abgießen kann.

Zum Schluͤsse will ich nur noch angeben, auf welche Weise

man eine mit einem Luftbehaͤlter versehene Druk-

und Saugpumpe verfertigen kann.

Man nehme eine Roͤhre von beilaͤufig 1 Zoll im

Durchmesser und 4 Zoll Laͤnge, ziehe diese an dem einen

Ende aus, und raͤndere sie an dem anderen Ende, welches

man auch ausbiegt. An das ausgezogene Ende schweiße man eine

Roͤhre von 3 Linien im Durchmesser und von beliebiger

Laͤnge. Nachdem dieß geschehen, durchbohre man die dike

Roͤhre in der Naͤhe der Schweißung, und schweiße

dann eine sorgfaͤltig eingeschnuͤrte oder verengte

Roͤhre von beilaͤufig 3 Zoll Laͤnge auf,

worauf man diese leztere Roͤhre so kruͤmme, daß

jener Theil, in welchem sich die verengerte Stelle befindet, mit

der Achse der diken Roͤhre parallel laufe.

Damit ist nun der Koͤrper der Pumpe fertig. Den

Luftbehaͤlter verfertige man aus einer Roͤhre von

gleichem Durchmesser und gleicher Laͤnge, in welche man

eine kleinere, an dem oberen Ende angeschweißte Roͤhre

bringt. Damit diese Schweißung jedoch vollkommen gelingen

koͤnne, ist es durchaus noͤthig, daß die kleine

Roͤhre genau in der Mitte der groͤßeren erhalten

werde. Man erreicht diesen Zwek, indem man die Roͤhre

raͤndert und ausbiegt, und dann drei kleine Stielchen von

vollkommen gleicher Laͤnge anschweißt, welche genau in

die große Roͤhre passen, und auf diese Weise die

gewuͤnschte Wirkung hervorbringen. Dann ziehe man die

beiden Roͤhren mitsammen aus, so daß nur eine kleine

Oeffnung bleibt, durch welche das Wasser herausspringen muß. An

der Basis des Koͤrpers oder Stiefels der Pumpe bringe man

eine Klappe an, die aus nichts weiter, als aus einem mit etwas

Talg befetteten, und mit einem kleinen bleiernen Gewichte

belasteten Kegel aus Kork besteht. Das bleierne Gewicht

befestige man mittelst eines Messingdrahtes an dem Korkkegel. In

der verengerten Stelle der Roͤhre bringe man einen

zinnernenHr. Lafond will statt des

zinnernen Pfropfes einen bleiernen angewendet wissen.

Hiergegen bemerkt aber Hr. Danger, daß das Blei, wenn es laͤngere

Zeit mit der feuchten Luft in Beruͤhrung bleibt,

ein kohlensaures Salz bildet, welches die Klappe an die

Waͤnde des Glases kittet, so daß der Apparat in

Baͤlde eine Unterbrechung seines Spieles

erleidet, und zerlegt werden muß.A. d. Ueb. Pfropf oder Kegel an, dessen Herausgleiten man durch

zwei im oberen Theile kreuzweis gelegte Drahte verhindert. Die

Draht werden durch einen Pfropf, der den Luftbehaͤlter

und den Pumpenstiefel verbindet, an ihrer Stelle erhalten.

Zur Verfertigung des Kolbens nimmt man ein Stuͤk einer

Roͤhr von gehoͤriger Dike, welche zwischen zwei

Spizen ausgezogen worden, und bringt in einer Entfernung von

beilaͤufig einer Linie zwei Wuͤlste an. Die eine

dieser ausgezogenen Spizen wird an ein Haarroͤhrchen

angeschweißt; die andere hingegen weggenommen. Zwischen diese

beiden Wuͤlste bringt man nun eine durchloͤcherte

Korkscheibe, welche man mittelst eines Rasirmessers in zwei

Blaͤttchen theilt, die man an der einen Seite der

Laͤnge nach spaltet, und dann, damit keine Luft durch

dringen koͤnne, so dreht, daß die Spalten der beiden

Blaͤttchen nicht auf einander zu liegen kommen. Wenn nun

die Blaͤttchen endlich eingerieben und befettet worden,

so ist der Apparat vollendet.

In Fig.

41, 42,

43,

44,

45

und 46

sieht man verschiedene Instrumente, deren man sich bei der

Glasblasung mit Vortheil bedienen kann, so wie die Art und

Weise, wie man die Glasroͤhren und die Instrumente zu

halten hat.

Tafeln