| Titel: | Beschreibung einiger Instrumente; von Hrn. Gay-Lussac. |

| Fundstelle: | Band 48, Jahrgang 1833, Nr. LXVIII., S. 347 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Beschreibung einiger

Instrumente; von Hrn. Gay-Lussac.

Aus den Annales de Chimie et

de Physique. Decbr. 1832, S. 435.

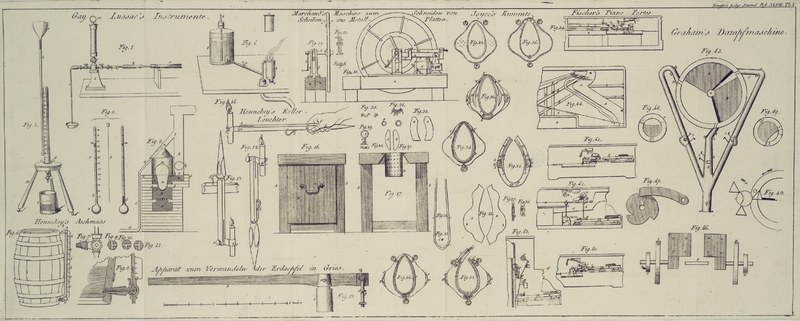

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Gay-Lussac, Beschreibung einiger

Instrumente.

Luftthermometer.

Dieses Instrument dient besonders zur Bestimmung sehr niedriger

Temperaturen: dasjenige, dessen ich mich seit meinen Versuchen

uͤber die Ausdehnung der elastischen

Fluͤssigkeiten durch die Waͤrme bediene, ist in

Fig. 2

abgebildet.In den Lehrbuͤchern der Physik ist es nicht

gehoͤrig beschrieben. Es besteht aus einem gut calibrirten glaͤsernen

Cylinder T, welcher an einem Ende in

eine Glaskugel ausgeblasen ist. Der Hohlraum des Cylinders muß

wenigstens die Haͤlfte von dem der Kugel betragen, so daß

wenn jener in 120 Theile abgetheilt ist, dieser ungefaͤhr

200 solcher Theile entsprechen muß.

Ehe man sich des Instrumentes bedient, muß man es vollkommen

austroknen. Dieß geschieht, indem man an dem Thermometer eine

mit Chlorcalcium (geschmolzenem salzsaurem Kalk)

gefuͤllte Roͤhre anbringt, welche mit einer

Luftpumpe in Verbindung steht. Wenn man nach einander vier bis

fuͤnf Mal die Luft aus dem Apparate auspumpt, wird das

Thermometer gehoͤrig ausgetroknet seyn, besonders wenn

man die Vorsicht gebrauchte, es zu erwaͤrmen. Man bringt

dann in die Thermometerroͤhre eine

Queksilbersaͤule von ungefaͤhr 2 Centimeter

Laͤnge, entweder mittelst eines Trichters, dessen

Schnabel fein ausgezogen ist, oder auf die Art, daß man das

Thermometer erhizt. und sein Ende in ein Queksilberbad taucht.

Diese Queksilbersaͤule, welche als Index dient, bringt

man nun in der Roͤhre mittelst eines doppelten, gedrehten

Klavierdrahtes F von Stelle zu

Stelle und fixirt sie an der beliebigen Abtheilung. Ich will nun

die Anwendung des Thermometers an einem Beispiele zeigen und den

Fall sezen, man wolle die Kaͤlte bestimmen, welche durch

Verdunstung der fluͤssigen schweflichten Saͤure

auf der mit Schwamm oder Zeug umgebenen Kugel des Instrumentes

entsteht.

Nachdem das Thermometer in senkrechte Lage gebracht ist und der

Index den oberen Theil der Roͤhre einnimmt, befeuchtet

man die Kugel mit schweflichter Saͤure. In dem Maße als

die Kaͤlte fortschreitet, bewegt sich der Index gegen die

Kugel und wenn er stationaͤr geworden ist, treibt man ihn

gegen b mit dem Eisendraht

moͤglichst tief hinab, ohne ihn in die Kugel gelangen zu

lassen, denn alle von dem Index eingeschlossene Luft muß auf

derselben Temperatur seyn. Man gibt der Roͤhre

einige schwache Stoͤße, um den Index definitiv zu fixiren

und bemerkt sich dann die Abtheilung wo sein unteres Ende stehen

blieb. Man laͤßt dann das Thermometer nach und nach auf

die es umgebende Temperatur zuruͤkkommen; um leztere aber

genauer zu erhalten, taucht man das Thermometer bis zum Index in

Wasser von bekannter Temperatur und liest, nachdem man der

Roͤhre schwache Stoͤße gegeben hat, die dem

unteren Ende des Index entsprechende Abtheilung ab.

Es sey 208 die Abtheilung, wo der Index bei der niedrigsten

Temperatur stehen blieb; 274,8 diejenige, bis zu welcher er im

Wasser emporstieg, und 13° C. die Temperatur dieses

Wassers.

Nimmt man 267 fuͤr das Volumen der Luft in dem Thermometer

bei 0°, so wird die Temperatur des Wassers mit diesem

Thermometer durch 267 + 13 = 280 ausgedruͤkt seyn; und

weil die Temperaturen den Luftvolumen proportional sind, hat

man

274,7 : 208 = 280 : x = 212.

Die mit dem Luftthermometer beobachtete Kaͤlte wird also

gleich 212° seyn und um sie in Centesimalgraden

auszudruͤken, braucht man nur 212 von 267 abzuziehen; die

Differenz 55° ist dann die Kaͤlte unter Null.

Sehr haͤufig kann man aber die der niedrigsten Temperatur

entsprechenden Abtheilungen nicht genau ablesen, weil sie durch

Reif oder durch Fluͤssigkeit, welche sie befeuchtet,

unkenntlich gemacht werden. Das einfachste Mittel diesem

Uebelstande zu begegnen, besteht darin, den Eisendraht, womit

der Index bewegt wird, mit einem Sperrhaken c zu versehen, so daß er nur um eine

bestimmte Laͤnge in die Roͤhre eindringen kann.

Der Index wird nach den leichten Stoͤßen, welche man der

Roͤhre geben muß, um seine Lage zu regeln, sich nahe an

dem Ende des Eisendrahtes fixiren; so weiß man im Voraus, welche

Abtheilung dem Minimum der Temperatur entsprechen muß, obgleich

man sie waͤhrend des Versuchs nicht sehen kann. Ich muß

jedoch bemerken, daß man, um den Index mit dem Eisendraht zu

fixiren, lezteren sehr langsam in die Roͤhre einsenken mußmnß; denn wenn der Fall der Queksilbersaͤule zu

rasch Statt faͤnde, so wuͤrde sie das Ende des

Drahtes um sehr ungleiche Groͤßen uͤberschreiten;

wenn man auch die angegebene Vorsichtsmaßregel gebraucht, so

wechselt doch die laͤge der Queksilbersaͤule um

1/4 bis 3/4 Grad. Es waͤre alsdann genauer, wenn man die

Laͤnge der Queksilbersaͤule in Thermometergraden

messen und jedes Mal die ihrem oberen Ende entsprechende

Abtheilung (ich seze voraus, daß dieses sichtbar bleibt) ablesen

wuͤrde. Man haͤtte dadurch die dem unteren Ende

entsprechende Abtheilung sehr genau. Endlich kann man das

Thermometer auch so einrichten, wie es in

Fig. 2 der Buchstabe G

zeigt; d.h. die gewoͤhnliche Roͤhre mit der Kugel

durch eine Haarroͤhre verbinden und die

Queksilbersaͤule nur bis h

gelangen lassen, wo sich die beiden Roͤhren vereinigen;

man muͤßte das Thermometer sehr geneigt halten, aber nur

so stark, daß der Index gleiten kann. Dadurch vermindert man die

Geschwindigkeit des Falles und folglich die Fehlerquellen. Es

versteht sich von selbst, daß wenn man die hoͤhere

Temperatur bestimmt, das Thermometer genau in derselben Lage

seyn muß, wie fuͤr die niedrigere Temperatur. Die so eben

angegebene Einrichtung eignet sich besonders fuͤr den

Fall, wenn der Queksilberindex bei einer großen Kaͤlte

gefrieren koͤnnte.

Apparat zur Vermengung der Gasarten mit

den Daͤmpfen.

Um das Gesez zu erlaͤutern, welchem die Gasarten bei ihrer

Vermengung mit den Daͤmpfen unterliegen, hatte ich einen

Apparat erdacht, der sodann in den meisten Handbuͤchern

der Physik beschrieben wurde und von meinem jezigen sich nur

dadurch unterscheidet, daß er oben durch einen Kugelhahn

geschlossen ist. Da es aber schwer ist, diesen Hahn ganz dicht

schließend zu erhalten, weil sich das Fett durch den Aether,

dessen man sich gewoͤhnlich bedient, um zu zeigen wie ein

Dampf sich mit der Luft vermengt, aufloͤst, so habe ich

ihn ganz beseitigt.

Der neue Apparat ist in Fig. 3

abgebildet. Die große Roͤhre S ist in Theile von gleicher Capacitaͤt

eingetheilt; unten ist eine Roͤhre s von ungefaͤhr 45 Centimeter Laͤnge und

4 bis 5 Millimeter innerem Durchmesser. Sie ist in eine eiserne

Dille d eingekittet, die auf den

Traͤger M aufgeschraubt

werden kann, und mit einem Hahn r

aus Stahl versehen ist. Unten befindet sich ein Glas V, um das Queksilber aufzunehmen,

welches beim Oeffnen des Apparates auslauft. Der Versuch wird

auf folgende Art angestellt:

Man trennt die Roͤhre S von

ihrem Traͤger und gießt Queksilber hinein, so daß, wenn

sie wieder in ihre natuͤrliche Lage gebracht ist, die

Luft ungefaͤhr die Haͤlfte ihres Hohlraums von

ihrem oberen Ende bis zur Communication der kleinen

Roͤhre einnimmt. Man stellt dann das Queksilberniveau in

den beiden Roͤhren her, indem man dieses Metall durch den

Hahn r ablaufen laͤßt oder

indem man davon durch den kleinen Trichter e zugießt, und mißt genau das

Volumen der eingeschlossenen Luft. Um nun den Aether oder irgend

eine andere Fluͤssigkeit in den Apparat zu bringen, gießt

man davon eine Saͤule von 5 bis 6 Centimeter mittelst des

Trichters e in die Roͤhre s und laͤßt dann Queksilber

durch den Hahn sanft ablaufen.

In der großen Roͤhre entsteht nun ein luftleerer Raum; der

Druk der aͤußeren Luft, welcher constant bleibt, bringt

das Queksilber in der kleinen zum Fallen, so daß es sich bald

ein wenig unter der Verbindung der beiden Roͤhren

befindet und der Aether also in die Roͤhre s in beliebiger Menge hineindringt.

Man schließt dann den Hahn und ersezt das abgelaufene Queksilber

durch anderes, welches man durch die kleine Roͤhre

eingießt. Der Aether nimmt den elastischen Zustand an; da aber

sein Dampf viel schwerer als derjenige der Luft ist, so

vermischt er sich nur langsam damit und damit dieß um so

leichter geschieht, wiegt man den Apparat und ertheilt ihm sogar

einige Stoͤße, um seine Waͤnde mit Aether zu

befeuchten. Man bemerkt sogleich, daß das Queksilber in der

Roͤhre s schnell steigt und

wenn es nach wiederholtem Neigen und Ruͤtteln des

Apparates stationaͤr geworden ist, gießt man Queksilber

hinein, bis die obere Oberflaͤche des Aethers mit der

Abtheilung, wobei das eingeschlossene Luftvolumen stehen blieb,

correspondirt. Mittelst eines metrischen Lineales mißt man die

Laͤnge der aufgestiegenen Queksilbersaͤule, zu

welcher man noch die capillare Depression des Queksilbers in

derselben Roͤhre s

hinzurechnet, und man braucht sie dann nur noch mit der

Queksilbersaͤule zu vergleichen, welche die elastische

Kraft des Aetherdampfes in einer Barometerroͤhre mißt.

Der Apparat leistet den Dienst eines vollkommen ausdehnbaren

Gefaͤßes, indem man daraus Queksilber ablaufen

laͤßt, bis der innere Druk dem aͤußeren gleich

ist.

Lampe zum Glasblasen.

Die Lampe deren man sich in den Laboratorien bedient,

erfuͤllt vollkommen ihren Zwek, wenn der Docht sehr gut

gerichtet ist. Dieß ist aber einer der schwierigsten Punkte in

der Glasblaserkunst; wenn man nicht eine sehr große

Geschiklichkeit in dieser Operation hat und um so mehr wenn man,

wie es gewoͤhnlich in den Laboratorien geschieht, nur

wenig Sorgfalt auf den Docht wendet, so verbreitet er immer

einen sehr unangenehmen Geruch. Eine Weingeistlampe hat keinen

dieser Uebelstaͤnde; sie ist augenbliklich

angezuͤndet und ihr Docht erfordert keine Sorgfalt.

Endlich verbreitet sie gar keinen Geruch. Die Lampe deren ich

mich bediene, sieht man in Fig.

4. Sie besteht aus einem messingenen Cylinder b, welcher den Docht ersezt, und der

Alkohol gelangt in denselben aus einer Standflasche F durch eine mit einem Hahn r versehene Roͤhre. Der

ausfließende Weingeist bleibt in constantem Niveau vermittelst

der Roͤhre t, deren unteres

Ende etwas tiefer als der Rand der Lampe steht. v ist eine Schraube, womit man die

Lampe etwas tiefer stellen kann; sie ist aber

nicht unumgaͤnglich noͤthig. Wenn man diese Lampe

nicht gebraucht, versieht man sie mit ihrem Dekel c, der fest darauf paßt und

verschließt den Hahn. Uebrigens verfaͤhrt man damit wie

mit den gewoͤhnlichen Lampen.

Tafeln