| Titel: | Schriftgießerofen, zur Beseitigung der, die Gesundheit der Arbeiter gefährdenden Metallausdünstungen; vom Hofkammersecretär Pfnor in Darmstadt. |

| Autor: | Pfnor |

| Fundstelle: | Band 48, Jahrgang 1833, Nr. LXIX., S. 352 |

| Download: | XML |

LXIX.

Schriftgießerofen, zur

Beseitigung der, die Gesundheit der Arbeiter gefaͤhrdenden

Metallausduͤnstungen; vom Hofkammersecretaͤr Pfnor in

Darmstadt.

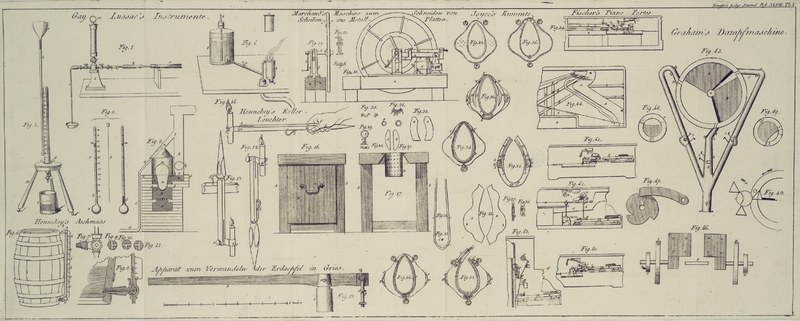

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Pfnor, uͤber einen

Schriftgießerofen.

Hinlaͤnglich bekannt sind die großen Nachtheile, die

fuͤr die Gesundheit der Arbeiter entstehen, welche sich

mit dem Schmelzen und Verarbeiten der leicht fluͤssigen

Metalle, namentlich der fluͤchtigen, als Antimonium,

Wismuth, Zink etc. beschaͤftigen. Die waͤhrend des

Schmelzens derselben Statt findende Oxydation, die aufsteigenden

und eingeathmet werdenden Metalldaͤmpfe aͤußern

ihren giftigen Einfluß auf die edelsten inneren Theile des

menschlichen Koͤrpers, namentlich die Lunge, und

verursachen bei gar Vielen Lungen- und Schwindsucht,

einen fruͤhen Tod, oder im Alter einen siechen

Koͤrper.

Hauptsaͤchlich sind diese Nachtheile in Schriftgießereien

zu finden, weil die Arbeiter in solchen fortwaͤhrend am

Gießofen beschaͤftigt sind, und durch das

regelmaͤßige Schoͤpfen aus dem fluͤssigen

Zeuge – Schriftmetall,

eine Mischung aus Blei und Regulus

Antim. – dessen Oberflaͤche bewegt

erhalten, also dadurch dessen Oxydation beschleunigen. Zu deren

Beseitigung wurden darum mancherlei Mittel, jedoch, nach meinem

Wissen, stets ohne genuͤgenden Erfolg angewendet. Eine

ganz einfache Vorrichtung, die ich an meinen Gießoͤfen

anbringen ließ, und seit etwa einem Jahr mit einem solchen

Erfolge anwende, daß in dem ganzen Local der Gießerei weder der,

Viele so sehr belaͤstigende Metalldunst zu riechen, noch

auch durch mehrere Versuche in der zunaͤchst und

uͤber dem Ofen befindlichen Luftschichte zu finden war,

lieferte mir den Beweis seiner Zwekmaͤßigkeit. Dieses, so

wie der geringe Kostenaufwand fuͤr Brennmaterial in

diesen Oefen, bestimmte darum neuerlich mehrere

Schriftgießereibesizer, namentlich die Andreaͤ'sche Buchhandlung zu Frankfurt a. M.

die HH. Dreßler und Rost-Fingerlin daselbst und m.

A. nach genommener Einsicht, sich ihre Gießoͤfen auf die

gleiche, nachfolgend beschriebene Art neu fertigen zu

lassen.

Der Ofen ist von Baksteinen als hohler Cylinder aufgemauert, zu

welchem Zweke besondere Steine gefertigt und gebrannt wurden,

die in ihrer Zusammensezung von 8 Stuͤken einen Ring

bilden, dessen innerer hohler Raum ungefaͤhr 12 hess.

Dec. Zolle mißt. Das Aufeinandermauern solcher Baksteinringe

bildet den hohlen Cylinder.

Fig. 5 zeigt den Ofen im Durchschnitte. A ist der Aschenbehaͤlter,

B der Feuerungsraum, C der Rost, auf welchem das Feuer

liegt, D der Kessel aus Gußeisen,

der mit seinem Rande auf der Herdplatte abcd, in welche er genau paßt,

aufruht. Diese Herdplatte, ebenfalls von Gußeisen, hat bei e eine Oeffnung in der Weite eines

gewoͤhnlichen Ofenrohrs, mit einem Rande, damit das

Rauchrohr aufgestekt werden kann.

Um den Rost C auflegen zu

koͤnnen, wurden mehrere Steine gefertigt, die zwar mit

der aͤußeren Peripherie der erstbemerkten Steine gleiche

Groͤße haben, dagegen nach Innen einen Vorsprung bilden,

welcher den Rost traͤgt. Sie dienen aber auch bei f, g, als Schlußsteine um den

Kessel, damit der Feuerungsbehaͤlter B von dem, den oberen Theil des

Kessels umgebenden Raum abgeschlossen wird. Es entsteht dadurch

ein Canal h, i, der nach dem

Feuerungsbehaͤlter nur an einer Stelle, durch Weglassen

eines dieser nach Innen vorspringenden Steine, eine Oeffnung

erhaͤlt. Diese Luͤke befindet sich auf der dem

Rauchrohr gegenuͤberliegenden Seite; der Canal h, i steht, dieser Luͤke

gegenuͤber mit dem Rauchrohr E bei k ebenfalls in

Verbindung.

Die Hize des Feuers, die zuerst den unteren runden Theil des

Kessels trifft, kann also nur durch die genannte Luͤke in

den Canal dringen, umspuͤlt dort von 2 Seiten den oberen

Theil des Kessels, und entweicht dann erst mit dem Rauch durch

den Verbindungscanal k und das Rohr

E. Lezteres hat bei e eine Klappe, um dieses Entweichen

der Waͤrme und den Zug durch mehr oder weniger

Verschließen maͤßigen zu koͤnnen.

Die Zwekmaͤßigkeit dieser Einrichtung gegen jene der

meisten Schriftgießeroͤfen, bei welchen leztern das

Rauchrohr unmittelbar mit dem Feuerungsbehaͤlter in

Verbindung steht, wodurch also ein großer Theil der

Waͤrme unbenuzt entweichen muß, ist daraus ersichtlich,

weil taͤglich eine Metallmasse von 77 Pfd., so viel

haͤlt jeder Kessel dieser Oefen, nur allein mit Torf in einem solchen Flusse erhalten

wird, daß bei Vermehrung des Zuges mittelst Oeffnen der

Thuͤre im Aschenbehaͤlter, das Metall sehr bald

rothgluͤhend wird, weßhalb, um dieses zu vermeiden, eine

kleine Klappe in dieser Thuͤre sich befindet, die man

nach Belieben mehr oder weniger oͤffnen kann, und die

hinlaͤnglichen Zug zur Brennend-Erhaltung des

Feuers gestattet.

In den meisten Schriftgießereien befindet sich uͤber dem

Kessel ein Hut von Pappendekel, Eisenblech etc. in der Form

eines Kegels, aus dessen oberer Spize ein Rohr die aus dem

Kessel aufsteigenden und unter dem Hut sich haͤufenden

Metallduͤnste abfuͤhren soll. Wie wenig jedoch

diese Vorrichtung ihrem Zweke entspricht, wissen nicht allein

die Schriftgießer, sondern empfand wohl Jeder, der sich schon in

einer Schriftgießerei befand. Zu Folge ihrer Schwere

vermoͤgen diese Metallduͤnste nur bis zu einer

gewissen Hoͤhe zu steigen, werden, je mehr sie sich

haͤufen, endlich unter dem Hut hervortreten

muͤssen, und das ganze Gießlocal erfuͤllen.

Wenn man dagegen unter genannten Hut ein Rohr leitet, das von

einer Stelle hergefuͤhrt wurde, an welcher stets

kuͤhle Luft vorhanden ist, z.B. einem Hausgange, aus dem

Keller, einer Cisterne etc., so wird, wenn die unter dem Hut

befindliche Luft durch die Waͤrme der Ausduͤnstung

des Schriftmetalls ebenfalls erwaͤrmt wurde, durch dieses

Rohr kuͤhle Luft zustroͤmen, bis das Gleichgewicht

der warmen und kalten Luft sich wird hergestellt haben. Dieses

findet nur dann Statt, wenn das Ausstroͤmen von

Waͤrme und warmen Duͤnsten aus dem

fluͤssigen Metalle aufhoͤrt, oder wenn das leztere

kalt geworden ist, wo dann eine Erwaͤrmung der Luft unter

dem Hut, wie aber auch ein Entstehen von Metallduͤnsten

aufhoͤrt. Steht das Rohr des Hutes mit dem

Feuerungs- oder Rauchrohr in Verbindung, und reicht das

Rohr, welches die kalte Luft zufuͤhrt, bis zum Anfange

des Hutrohres im Inneren des Hutes, so wird die zutretende

kuͤhle Luft durch dieses Rohr in das Rauchrohr um

deßwillen zu dringen sich bemuͤhen, weil die in lezterem

befindliche Luft noch bei weitem mehr durch die entweichende

Waͤrme des Feuers ausgedehnt ist, also ein

groͤßeres Bestreben zur Herstellung des Gleichgewichts

der warmen und kalten Luft Statt findet. Dieser entstehende

starke Luftzug ist die mechanische Ursache zur Ableitung der

Metallduͤnste.

F ist der Hut, der mittelst eines

Rohrs bei l mit dem Rauchrohr E in Verbindung steht. Er ruht auf

einem den Rand des Kessels umschließenden Blechcylinder, der mit

so vielen Oeffnungen bmc, um

mit dem Gießloͤffel in den Kessel gelangen zu

koͤnnen, versehen ist, als Arbeiter am Ofen

beschaͤftigt seyn sollen. Dieser Cylinder kann eine

beliebige Hoͤhe haben, die aber doch nicht so niedrig

seyn darf, daß genannte Oeffnungen zu klein wuͤrden, und

deßhalb den Gießer am schnellen Metallschoͤpfen aus dem

Kessel hinderten. Er kann aber wahrscheinlich ganz weggelassen

werden, wenn die Groͤße der Peripherie des Hutes jener

des ganzen Herdes gleich gefertigt wird,

wodurch er also die Groͤße des Kessels, mithin die

Flaͤche der Metalldaͤmpfe-Entstehung

uͤberreicht.

G ist das die kuͤhle Luft

zufuͤhrende Rohr, es endigt sich dasselbe unter dem Hut

F bei n so, daß es das Hutrohr nicht verschließt. Der

Durchmesser dieses Luftrohrs betraͤgt 1 1/2 Zoll und ist

von verzinntem Blech von einem Klempner gefertigt.

Noch erlaube ich mir, Sachverstaͤndige darauf aufmerksam

zu machen, daß in vielen Faͤllen eine aͤhnliche

Luftzug-Vorrichtung bei sogenannten rauchenden

Kuͤchen, Kaminen etc. von ersprießlichem Nuzen seyn

moͤchte, namentlich bei allen jenen, in welchen jenes

Rauchen nur durch Offenerhalten eines Fensters oder der

Kuͤchenthuͤre vermieden werden kann.

Hinsichtlich des Bedarfs, an Brennmaterial in diesen Oefen

bemerke ich noch schließlich, daß solcher an

TorfstuͤkenEin solches

Torfstuͤk ist ungefaͤhr6 Zolllang3

–hoch3

–breit,enthaͤlt also 54 Kubikzolle. fuͤr die Feuerung eines ganzen Tages, 12

Arbeitsstunden, 20 bis 25 Stuͤke betraͤgt; da nun

in hiesiger Gegend das 1000 Torfstuͤke nebst Fuhrlohn 4

fl. 10 kr. kostet, so betraͤgt die taͤgliche

Ausgabe fuͤr Brennmaterial im hoͤchsten Fall 6 1/4

kr. fuͤr einen Ofen. Nur zum Anmachen des Feuers am

Morgen werden Holzkohlen verwendet, um den Torf rascher in Brand

zu bringen.

Das Benuzen des Torfs zu solchem Zweke ist nicht allein des

bedeutend geringeren Kostenaufwandes halber, sondern auch

deßwillen zu empfehlen, weil er, einmal in Gluth, eine

gleichfoͤrmige Hize verbreitet, was bei dem Brande mit

Buchenholz, welches allgemein in den Gießereien zu Frankfurt a.

M. benuzt wird, in dieser Gleichfoͤrmigkeit nicht Statt

findet.

Darmstadt im Maͤrz 1833.

Tafeln