| Titel: | Bericht des Hrn. Olivier über eine von Hrn. David, Mechaniker zu Havre, erfundene Maschine zum Probiren der Stärke der Ketten. |

| Fundstelle: | Band 49, Jahrgang 1833, Nr. XX., S. 99 |

| Download: | XML |

XX.

Bericht des Hrn. Olivier uͤber eine von Hrn. David, Mechaniker zu

Havre, erfundene Maschine zum Probiren der Staͤrke der

Ketten.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Februar 1833, S. 40.

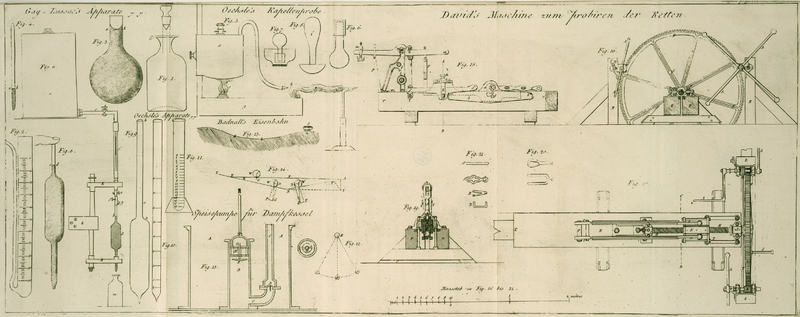

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Olivier, Bericht uͤber eine Maschine zum Probiren der

Staͤrke der Ketten.

Das Comité der mechanischen Kuͤnste hat mich, nachdem es die Maschine

des Hrn. David seiner Untersuchung unterworfen,

beauftragt, folgenden Bericht uͤber dieselbe zu erstatten.

Die Maschine des Hrn. David besteht aus zwei Hebeln,

welche zuerst auf einander und zulezt auf den Wagebalken der Schnellwage wirken, die

zum Bemessen der Kraft, welche zum Anziehen der Kette verwendet wurde, dient. Die

Arme des Hebels und des Wagebalkens stehen in einem solchen Verhaͤltnisse zu

einander, daß sich das Zeigegewicht wie 1 zu 100 zu der Spannung verhaͤlt,

die die Kette erlitt.

Die Spannung wird durch eine Schraube hervorgebracht, welche durch mehrere Menschen

in ihrer beweglichen Schraubenmutter bewegt wird. An dieser Schraube wird nun die

Kette mit dem einen ihrer Enden befestigt, waͤhrend das andere Ende an einem

der Hebel eingehaͤngt wird. Die Spannung erfolgt also keineswegs schnell,

sondern langsam und in beinahe unmerklichen Graden.

Man muß bemerken, daß die Ketten bei den Spannungsversuchen, denen man sie aussezt,

zwei ganz verschiedene Verlaͤngerungen erleiden, von denen die eine durch

eine Veraͤnderung der Form der Kettenglieder, die zweite hingegen durch die

wirkliche Verlaͤngerung hervorgebracht wird, die die Kettenglieder an den

beiden parallelen Seiten erleiden.

Eine Kette von 90 Fuß Laͤnge kann um 4 Fuß laͤnger werden, ehe sie die

gehoͤrige Spannung erlitten hat. Die Verlaͤngerung der der Probe

unterworfenen Ketten ist je nach der Form und Staͤrke der Kettenglieder

verschieden; denn in dem Maße, in welchem die Spannung zunimmt, in demselben Maße

verlaͤngert sich jedes Glied in Folge der Veraͤnderung seiner Form,

ehe noch das Metall selbst, aus welchem sie besteht, in die Laͤnge gezogen

wird.

Waͤhrend der ganzen Zeit, waͤhrend welcher eine Veraͤnderung der

Form in dem Kettengliede vorgeht, wird die Kraft also zum Biegen des Eisens, d.h. zur

Ueberwindung seines Widerstandes gegen die Biegung, und nicht zum Ausziehen oder zur

Ueberwindung seines Widerstandes gegen die Verlaͤngerung verwendet. In den

ersten Augenbliken erfolgt die Veraͤnderung der Form an den abgerundeten

Theilen der Kettenglieder, welche sich enger zusammenziehen und Bogen darbieten,

deren Kruͤmmungs-Radien in dem Maße, als die Spannung zunimmt, immer

kleiner und kleiner werden. Die abgerundeten Theile der Kettenglieder sind es daher

auch, welche beim Beginnen der Probe anfangs am meisten auszustehen haben, und an

denen sich, wenn das Eisen nicht gut ausgeschweißt ist, zuerst Spruͤnge

zeigen.

Wenn der Widerstand gegen die Biegung uͤberwunden ist, so kommt dann die

Verlaͤngerung, die durch das Ausziehen bewirkt wird. Die Schweißungen, die

sich gewoͤhnlich an den langen Seiten des Kettengliedes befinden,

duͤrfen nur dann nachgeben, wann diese Art von Verlaͤngerung eintritt,

und wenn die angewendete Spannkraft sehr groß ist.

Die Maschine des Hrn. David ist von ziemlich großer

Empfindlichkeit; untersucht man jedoch die Einrichtung der Hebel aufmerksamer, so

wird man finden, daß sie sich doch keineswegs zu solchen Versuchen eignet, durch

welche der Dehnungs- oder Elasticitaͤts-Coefficient der

Metalle, in Form von verschiedenen Stangen oder Draͤhten, ausgemittelt werden

soll. Allein im Leben braucht man selten eine so große Genauigkeit; meistens langt

man mit approximativen, in der Praxis jedoch als genuͤgend anerkannten

Resultaten aus, und in dieser Hinsicht kann man von der David'schen Maschine sagen, daß sie den Gewerbsleuten, die die

Staͤrke der Ketten, deren sie sich bedienen, vorher pruͤfen wollen,

hinlaͤnglich genaue Resultate gibt. Bei Versuchen dieser Art kann

naͤmlich ein Unterschied von 10 bis 20 Kilogrammen, der zwischen der wirklich

ausgeuͤbten und der von der Schnellwage angedeuteten Kraft Statt findet,

nicht als ein Fehler betrachtet werden.

Es fragt sich nun, ob diese Probemethode dem Zweke, zu welchem sie in Anwendung

kommen soll, auch wirklich entspricht.

Die Kettentaue werden vorzuͤglich in der Marine benuzt; beinahe jedes

Handelsschiff hat gegenwaͤrtig wenigstens zwei Kettentaue fuͤr den

Ankerdienst; auch bestehen verschiedene der sogenannten fixen Tauwerke, wie die

Drehreepe, die Schoten; die Stage etc. aus Ketten. Es ist daher von hoher

Wichtigkeit, die Kraft der angewendeten Ketten zu wissen; und in dieser Hinsicht

entspricht die David'sche Maschine vollkommen ihrem

Zweke: vorausgesezt daß die Ketten bei dem Seedienste nur einer Spannkraft ausgesezt

werden.

Wenn nun diese leztere Voraussezung auch bei den sogenannten fixen Tauwerken richtig

ist, so ist dieß doch keineswegs bei den Ankerketten der Fall, die bei

stuͤrmischem Wetter oft sehr heftige Stoͤße und

Erschuͤtterungen auszustehen haben, so daß also eigentlich zwei Proben

noͤthig waͤren, von denen die eine die Spannkraft, die andere hingegen

die Stoßkraft, welche die Kette auszuhalten vermag, ermitteln sollte.

Die Spannung und der Stoß wirken naͤmlich auf ganz verschiedene Weise, so daß

Schweißungen, die der Spannkraft widerstanden, bei der Stoßkraft aus einander treten

werden; auch wird die Spannkraft die Form der Kettenglieder veraͤndern,

waͤhrend die Stoßkraft keinen merklichen Einfluß auf diese Form haben wird.

Die Kettenglieder brechen daher beim Ausziehen durch die Spannkraft an ihren langen

Seiten, waͤhrend die Stoßkraft gewoͤhnlich an den Rundungen einen

Bruch erzeugt.

In Schweden bedient man sich zum Probiren der Staͤrke der zum Bespannen der

Artillerie verwendeten Ketten einer sehr guten Probemethode, die sich jedoch nur

fuͤr Ketten von geringer Laͤnge und fuͤr Kettenglieder von

kleinem Durchmesser eignet. Man befestigt die Kette naͤmlich an dem einen

Ende in einer senkrechten Stellung, und haͤngt an dem anderen Ende ein

Gewicht an, welches je nach dem Durchmesser des Eisens, aus welchem die

Kettenglieder verfertigt sind, und je nach der Laͤnge der Kette verschieden

ist. Dann hebt man dieses leztere, freie Ende der Kette empor, und laͤßt das

Gewicht beinahe zwei Mal so hoch herabfallen, als die Kette lang ist. Die Kette wird

also in diesem Falle durch eine Stoßkraft probirt, die jedes einzelne Kettenglied

erfaͤhrt.

Die Proben, denen man die Flintenlaͤufe und Saͤbelklingen in den

schwedischen Gewehrfabriken aussezt, beruhen gleichfalls auf der Anwendung einer

Stoßkraft. So schlaͤgt man z.B. drei starke Hammerschlaͤge auf das

Bodenstuͤk; ist die Schweißung nicht gut, so sieht man, daß sich dieselbe bei

dieser Probe wieder oͤffnet. Die Gegenwart von bruͤchigen Stellen und

Spruͤngen beurkundet sich dabei augenbliklich. Die Saͤbel- oder

Degenklinge wird so auf einen horizontalen Blok aus hartem Holze geschlagen, daß

saͤmmtliche Theile der Klinge zugleich auf denselben gelangen.

Es waͤre fuͤr die Marine gewiß sehr wichtig, wenn die Kettentaue nicht

bloß durch die Spannkraft, sondern auch durch die Stoßkraft erprobt wuͤrden.

Die Erprobung derselben durch die Spannkraft kann durch die David'sche Maschine vollkommen geschehen; die Mechaniker sollten daher

ausmitteln, auf welche Weise die Ketten mit leichter Muͤhe auch einer meßbaren, und nach

Belieben veraͤnderlichen Stoßkraft ausgesezt werden koͤnnen.

Es gibt uͤbrigens bereits schon mehrere Maschinen, durch welche die

Metallstangen oder Ketten durch eine Spannkraft erprobt werden koͤnnen.

Dahin gehoͤrt die Maschine des Hrn. Montaignac;

jene, die Hr. Navier zum Messen der Staͤrke der

langen Ringe und Stangen, die zum Baue der Kettenbruͤke der Invaliden

dienten, erbaute; jene des Hrn. Brunton, an welcher die

Kraft durch eine hydraulische Presse hervorgebracht wurde. Alle diese Maschinen

weichen in dem mechanischen Principe, welches in ihrem Baue herrscht, von einander

ab.

Die Maschine des Hrn. David besteht, nach der Beschreibung

des Hrn. Schwilgué, Straßen- und

Bruͤkenbau-Ingenieurs, die wir nun folgen lassen wollen, und die man

auf Tab. II. abgebildet sieht, aus drei Theilen; naͤmlich:

1) aus einer Bank, auf welcher die Kette, die man probiren will, aufgezogen wird;

2) aus der Maschine, welche zum Spannen der Kette dient; und

3) aus einem Instrumente, welches die angewendete Kraft angibt.

Die Bank, die nichts weiter als ein langer, in geringer Entfernung uͤber dem

Boden angebrachter Balken ist, ist zum Tragen einer Kette von 18 Klafter oder 90 Fuß

Laͤnge bestimmt. Diese Kette wird mit dem einen Ende an den Stangen aa, Fig. 18, durch die sie

mit dem Zeiger in Verbindung gebracht werden, befestigt, waͤhrend ihr anderes

Ende an dem beweglichen Wagen, der die Spannung erzeugt, eingehaͤngt wird.

Die Befestigung der Kette an diesem Ende geschieht mittelst der drei Stuͤke

Q, R, S, Fig. 20 und 21, mittelst

welcher man die Kette an irgend einem beliebigen Gliede fassen kann, ohne daß man

sie an dieser Stelle abzuschneiden braucht.

Die Bewegung des Wagens wird durch eine horizontale Schraube H hervorgebracht, welche, indem sie sich an ihrem Ende gegen ein Wirkeisen

(boutoir) oder ein festes Hinderniß K stemmt, die Schraubenmutter in dem Maße

vorwaͤrts treibt, in welchem man das große, an der Achse dieser Schraube

aufgezogene Rad F dreht. Der Wagen kann auf diese Weise

eine horizontale Entfernung von 1,30 Meter (welches auch die Laͤnge der

Schraube ist), weniger der Laͤnge der Schraubenmutter, durchlaufen. Diese

Streke reicht jedoch nicht immer hin, da eine Kette von 90 Fuß Laͤnge um mehr als 4

Fuß laͤnger werden kann, ehe sie die gehoͤrige Spannung erlitten hat,

was großen Theils von der Groͤße ihrer Glieder abhaͤngt. Man ist daher

manchmal gezwungen, den Wagen, wenn er an deck Ende seines Laufes angelangt ist,

wieder auf den Punkt zuruͤkzufuͤhren, von welchem er auslief, und die

Kette an einer anderen Stelle zu fassen.

Waͤhrend des ersten Theiles des Versuches wird das große Zahnrad F von einem einzigen Menschen gedreht, der ihm mittelst

einer Kurbel G, welche an einem Radius, 0,36 Meter von

der Achse, angebracht ist, eine rasche Bewegung mittheilt. Dann wirken 2

Maͤnner auf eine Kurbel A, welche dem großen Rade

mittelst des Triebstokes B, Fig. 17, eine langsamere

Bewegung mittheilt; und endlich arbeiten selbst 4 Maͤnner auf dieselbe Weise;

doch werden in allen Faͤllen, in denen nur eine Kraft von 20,000 Kilogr.

erreicht werden soll, 2 Arbeiter Hinlaͤngliches leisten.

Der Halbmesser oder Radius der Kurbeln verhaͤlt sich zu jenem der

Triebstoͤke, wie 1 zu 8; die Triebstoͤke haben 9, das Zahnrad 171

Zaͤhne. Der mittlere Umfang der Schraube hat 0,22 Met.; der Schraubengang

endlich hat gleichfalls 0,22 Met., so daß also eine auf eine der Kurbeln wirkende

Kraft eine 1500 Mal groͤßere Kraft auf die Kette ausuͤbt.

Folgende Tabelle zeigt, welchen Proben man die Ketten in den englischen Fabriken und

in den Werkstaͤtten der koͤnigl. franzoͤsischen Marine

unterwirft.

Textabbildung Bd. 49, S. 103

Durchmesser des Eisens.; Englischer

Versuch auf franzoͤsisches Maß und Gewicht reducirt.; Versuch zu Havre

angestellt.; Versuche, welche an Kette von La Chaussade und an solchen

angestellt wurden, die in den Werkstaͤtten der koͤnigl. Marine

verfertigt wurden.; Uhr Verhaͤltniß mit den Tauen.; Approximatives

Gewicht der Klafter von 5 Fuß; Preis; Lin; Kilogr; Zoll; Ketten ohne

Stuͤzen (étais)

Hr. David hat bemerkt, daß man, wenn man die Spannung bis

zu den in den franzoͤsischen Werkstaͤtten gebraͤuchlichen

Graͤnzen treibt, Gefahr laͤuft der Festigkeit der Ketten zu schaden.

Er haͤlt es daher fuͤr besser, sich lieber an etwas geringere

Spannungen zu halten; doch treibt er, wenn die Kaͤufer es wuͤnschen,

die Spannung auch bis auf die in der dritten und vierten Columne der Tabelle

angefuͤhrten Grade.

Die Messung der Spannung, der man eine Kette unterwirft, geschieht mittelst dreier

Hebel, deren Achsen sich in den Punkten d, g, s

befinden. An dem ersten Hebel verhalten sich die Arme cd und aͤs wie 1 zu 5; an dem zweiten ist das Verhaͤltniß

der Arme ge und gf zu einander, wie 1 zu 4, und am dritten endlich, der ein bloßer

Wagebalken ist, verhaͤlt sich on zu om wie 1 zu 5, so daß also hierdurch zwischen der

horizontalen, auf den Punkt c ausgeuͤbten

Spannung und dem Gewichte, welches auf den an dem Ende des Wagebalkens befindlichen

Punkt m wirkt, ein Verhaͤltniß von 1 zu 100

entsteht, und daß mithin das an dem Haken des Wagebalkens eingehaͤngte

Gewicht den hundertsten Theil der Spannung, welche die Kette erleidet,

ausdruͤkt.

Man kann mit diesem Instrumente, an welchem sich saͤmmtliche Theile im

Gleichgewichte befinden, sobald man sie in Thaͤtigkeit sezt, mit Genauigkeit

Spannungen messen, die bis an 52,000 Kilogr. betragen. Handelt es sich nur um

geringe Grade von Spannung, so haͤngt man das Gewicht direct am Ende des

Wagebalkens ein. Dieß findet bis zu einem Gewichte von 50 Pfunden Statt, welches

eine Spannung von 5000 Kilogr., der man einen Eisendraht von 3 Millimeter Dike

aussezt, andeutet. Ueber diese Glaͤnze hinaus wird hingegen eine Eisenplatte,

die ein Gewicht von 50 Kilogr. vorstellt, an den Haken gehaͤngt, und auf

diese Platte dann noch so viel gelegt, als noͤthig ist, um bis zu dem

hundertsten Theile der Spannung, die man messen will, zu gelangen.

Jedermann, der den Versuchen, die mit dieser Maschine angestellt werden, beiwohnte,

wird sich von der Leichtigkeit, mit der sie ihren Zwek erfuͤllt, so wie auch

davon uͤberzeugt haben, daß sie viel einfacher ist, als die Maschine, deren

man sich bisher zu Havre zu diesem Behufe bediente. Die Maschine enthaͤlt

uͤberdieß mehrere Details, die das mechanische Talent des Hrn. David beurkunden. Dahin gehoͤrt z.B. die

Einrichtung des Schwaͤngels, der sich im Zustande der Ruhe nur an den

benachbarten Theilen erhalten kann, der sich aber vollkommen im Gleichgewichte

befindet, sobald sein im Schwerpunkte gestelltes Messer g durch die Wirkung der auf seine Enden ausgeuͤbten Spannungen

von Unten nach Oben gegen den ihm gegenuͤberliegenden Buͤgel h gedruͤkt wird. Ebenso ist auch die Einrichtung

der beiden Messer d interessant, von denen sich das eine

gegen eine wagerechte, das andere hingegen gegen eine senkrechte Flaͤche

stemmt, und die also nur ein einziges Messer vorstellen, indem deren Schneiden zwei

horizontale Linien bilden, von denen die eine eine Verlaͤngerung der anderen

ist. Ferner laͤßt sich als Beweis hiefuͤr auch noch der Sperrer

anfuͤhren, mit Huͤlfe dessen die Kette an dem beweglichen Wagen

befestigt wird, der staͤhlerne Knopf, der sich am Ende der Schraube befindet,

und der sich nach Belieben auswechseln laͤßt, u. dergl. m.

anfuͤhren.

Erklaͤrung der Abbildung.

Fig. 16 ist

ein Querdurchschnitt des Bewegers der Maschine nach der Linie CD des Grundrisses.

Fig. 17 ist

ein horizontaler Aufriß desselben.

A, die Kurbel, welche von 2 Arbeitern getrieben

wird.

B, sind neunzahnige Triebstoͤke, welche an der

Achse der Kurbeln aufgezogen sind.

C, Ruhebloͤke der Triebstokachsen.

D, Vorsteker (linguets),

welche auf die Achse der Triebstoͤke herabgelassen werden, um deren

Eingreifen in das Rad zu unterhalten.

E, Pfosten, auf denen die Triebstokachsen ruhen.

F, ist ein großes Rad mit 171 Zaͤhnen.

G, eine Kurbel, welche in einen Halbmesser des Rades

eingesezt ist, damit man der Maschine am Anfange des Versuches, wo noch keine große

Kraft-Entwikelung noͤthig ist, eine groͤßere Geschwindigkeit

geben kann. Wenn diese Kurbel angewendet wird, greifen die Zaͤhne nicht

ein.

H, eine Schraube mit rechtwinkeligen

Schraubengaͤngen, welche in das große Rad eingefuͤgt ist, und dessen

Umdrehung bewirkt.

JJ sind Ruhebloͤke, in denen sich die

Schraube dreht.

K, ein Wirkeisen oder Blok, gegen welchen die Schraube

durch die Spannung der Kette gedrukt wird, und welcher die ganze Spannung

ertraͤgt.

L, ein staͤhlerner, gehaͤrteter Knopf am

Ende der Schraube; er stemmt sich gegen den Blok K, und

kann durch einen Knopf ersezt werden, wenn er durch die Reibung zu stark

abgenuͤzt worden.

M, eine Pfanne aus gehaͤrtetem Stahle, in welcher

sich der Knopf L dreht, und die sich, wenn sie

abgenuͤzt ist, eben so leicht, wie jener, durch eine neue ersezen

laͤßt. In ihr ist ein Loch angebracht, durch welches dem Theile, zwischen dem die Reibung Statt

findet, Oehl zufließt.

N, eine bewegliche Schraubenmutter, die die ganze

Laͤnge der Schraube durchlaufen kann.

O, schmiedeiserne Stangen, welche sich in Gabeln

endigen, die an der Schraubenmutter befestigt sind, und durch welche die Kette an

die Schraubenmutter gebunden wird.

P, ein schmiedeisernes Querstuͤk, welches zur

Aufnahme des Zaumes dient.

Q'Q'Fig. 20, ist

ein senkrechter und wagerechter Aufriß des Zaumes (bride), der den Sperrer (stop) aufnimmt.

R, R', Fig. 21, ein senkrechter

und wagerechter Aufriß jenes Theiles des Sperrers, der irgend einen Ring der Kette

faßt.

S, S', ein senkrechter und wagerechter Aufriß des Dekels

des Sperrers, welcher das Ausgleiten des von dem Sperrer ergriffenen Ringes

hindert.

TT', Stuͤke aus Eichenholz.

Fig. 18,

Aufriß des Indicators oder Anzeigers.

Fig. 19,

Durchschnitt desselben nach der Linie AB des

Aufrisses.

Bei dem Aufrisse ist das Stuͤk Holz, welches die Hebel verdeken wuͤrde,

als weggenommen betrachtet.

a, zwei eiserne Stuͤke, an denen die Kette auf

ebendieselbe Weise, wie an den Stangen OO des

Bewegers eingehaͤngt ist, und welche die Spannung der Kette auf den ersten

Schwaͤngel fortpflanzen. Diese Eisenstuͤke sind in c mit staͤhlernen Pfannen ausgestattet, gegen

welche sich ein Messer des ersten Schwaͤngels stemmt.

b, Schwaͤngel, welcher einen geraden Hebel

bildet, und der sich vollkommen im Gleichgewichte um die Achse d befindet, wenn die Linie ed horizontal ist. Dieser Schwaͤngel hat zwei Messer, deren Achsen

sich in c und d

befinden.

c, Ende des Hebelarmes, auf welches die durch die

Schneide eines Messers bezeichnete Spannung der Kette wirkt.

d, Drehungsachse des Schwaͤngels; sie wird durch

die Schneide zweier Messer gebildet, von denen sich das eine gegen eine wagerechte,

das andere hingegen gegen eine senkrechte, staͤhlerne Flaͤche stemmt.

In Folge dieser sinnreichen Einrichtung geschieht die Drehung nicht nur ohne

Reibung, sondern es ist auch nicht moͤglich, daß die Drehungsachse ihre

Stelle veraͤndern kann.

e, Ende des zweiten Hebelarmes des Schwaͤngels

b, und Anfang des ersten Hebelarmes des

Schwaͤngels f. Das Verhaͤltniß von cd zu de ist wie

1 zu 5.

f, Zwischenschwaͤngel, dessen Drehungsachse durch

die Schneide eines Messers gebildet wird. Dieser Schwaͤngel befindet sich in

seiner natuͤrlichen Stellung nicht im Gleichgewichte; denn die

Drehungsschneide ist gegen eine hoͤher gelegene, horizontale Flaͤche

gedruͤkt; er ruht in e und f auf den beiden anderen Schwaͤnzeln, ist aber so eingerichtet, daß

er sich, wenn er umgekehrt worden, um die Achse g im

Gleichgewichte befindet. Wenn die Linie ge

wagerecht ist, oder mit anderen Worten, wenn die von deren Schwerpunkt

herabgefaͤllte Senkrechte durch g geht, wenn ge wagerecht ist, so veraͤndert der auf e und f ausgeuͤbte

Druk das Waͤgen nicht. Das Verhaͤltniß des Armes ge zu gf ist wie

1 zu 4.

h, Buͤgel, gegen welchen der Zwischenhebel

gedruͤkt wird.

i, ein eisernes Stuͤk, welches auf den Kopf des

Buͤgels druͤkt, und denselben dadurch hindert, dem Druke des

Zwischenhebels nachzugeben. Dieses Stuͤk ist mittelst 4 Bolzen an zwei

gußeisernen, von den Hoͤlzern r getragenen

Pfosten befestigt.

k, eine Schraube, welche auf den Kopf des Buͤgels

druͤkt, um g in die wagerechte Linie zu bringen,

welche durch d laͤuft; denn das Gleichgewicht ist

nur dann hergestellt, wenn f, g, e, d, vollkommen

horizontal sind.

l, der Zaum, durch welchen der Druk des Zwischenhebels

auf den dritten Hebel fortgepflanzt wird.

m, der dritte Hebel, an welchem sich die Hebelarme on und om zu

einander verhalten, wie 1 zu 5, so daß mithin das Verhaͤltniß des in m angebrachten Gewichtes zur Spannung der Kette wie 1 zu

100 wird.

Wenn mon horizontal sind, so befindet sich der

Schwaͤngel in vollkommenem Gleichgewichte um o,

und ebenso wiegt der Haken bei m, an welchem das Gewicht

eingehaͤngt wird, auch den Zaum l auf.

p, Stuͤke aus Eisen, die die Weite der

Schwingungen des Schwaͤngels beschraͤnken.

q, Pfosten, die den Schwaͤngel mm tragen.

r, Balken aus Eichenholz.

Tafeln