| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zum Transporte von Menschen und Gütern, von welchen Verbesserungen einige auch auf die gewöhnlichen Dampfmaschinen anwendbar sind, und auf welche sich William Church Esq., von Bordsley Green bei Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 9. Februar 1832 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 49, Jahrgang 1833, Nr. XXX., S. 162 |

| Download: | XML |

XXX.

Verbesserungen an den Apparaten zum Transporte

von Menschen und Guͤtern, von welchen Verbesserungen einige auch auf die

gewoͤhnlichen Dampfmaschinen anwendbar sind, und auf welche sich William Church Esq., von

Bordsley Green bei Birmingham in der Grafschaft Warwick, am

9. Februar 1832 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Maͤrz 1833, S.

89.

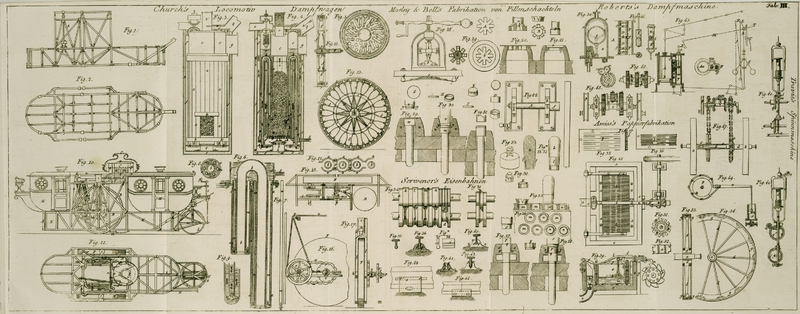

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Church, Verbesserungen an den Apparaten zum Transporte fuͤr

Menschen, Guͤter etc.

Die unter diesem Patente begriffenen Verbesserungen und Erfindungen beziehen sich

hauptsaͤchlich auf jene Dampfwagen, welche auf gewoͤhnlichen Straßen

fahren sollen, und lassen sich unter folgende drei Abschnitte bringen. Sie betreffen

naͤmlich: 1) den Bau des Gestelles des Wagens, welches die Koͤrper

oder Kasten des Fuhrwerkes zu tragen hat, und welches die Maschinerie, die den Wagen

treibt, umschließt, so wie auch die Art und Weise, auf welche die Rippen oder die

Riegel mit einander verbunden sind, um bei einem verhaͤltnißmaͤßig

geringen Gewichte des Materielles doch eine große Staͤrke zu erreichen; 2)

den Bau der Kessel und der Feuerzuͤge, in Folge dessen die zum Betriebe der

Maschine noͤthige Menge Dampf erzeugt wird; und 3) endlich den Bau der

Laufraͤder des Wagens, der so berechnet ist, daß wenn die Raͤder auch

uͤber Unebenheiten der Straße gehen, doch keine Erschuͤtterung Statt

finden kann, indem die Reifen dieser Raͤder elastisch sind, und sich, so wie

sie mit dem Boden in Beruͤhrung kommen, in sphaͤroidische Figuren oder

abgeplattete Kruͤmmen verwandeln.

Bei der Einrichtung des Gestelles habe ich mich, sagt der Patenttraͤger,

bemuͤht, die Bohlen, Rippen, Riegel, Stangen, Roͤhren oder

Staͤbe desselben so zu formen, anzuordnen und mit einander zu verbinden, daß

sie ein Gehaͤuse oder Skelett bilden, welches in allen Theilen und nach allen

Richtungen, in denen irgend ein Druk, Stoß oder Zug darauf wirken kann,

gehoͤrig unterstuͤzt ist, an welchem alle Theile den gehoͤrigen

sie treffenden Theil des Gewichtes und der Gewalt zu tragen haben, kurz an welchem

die Gewalt so gleichmaͤßig als moͤglich uͤber alle Theile des

Gehaͤuses oder Skelettes verbreitet und ausgedehnt ist. Ich verfertige dieses

Gehaͤuse ferner in der Art, daß es die Kessel und die Maschinerien umschließt, und

auch den Koͤrpern oder Kasten der Wagen, welche zur Aufnahme der Reisenden

und des Gepaͤkes bestimmt sind, als Stuͤze dient.

Ich bilde durch die von mir getroffene Einrichtung des Gehaͤuses gleichsam

einen sogenannten Maschinenraum, d.h. einen Raum, in welchem sich die verschiedenen

Maschinerien und Kessel befinden, und der an Hoͤhe der Hoͤhe der

Kasten der zu erbauenden Wagen gleichkommt. Fig. 1 zeigt einen

Seitenaufriß eines nach diesen Grundsaͤzen erbauten, vollkommenen, solchen

Gehaͤuses. Fig. 2 ist eine horizontale Ansicht desselben, von Oben gesehen.

Wenn dieses Gehaͤuse aus hoͤlzernen Balken zusammengesezt ist, wie man

dieß in der Zeichnung sieht, so verbinde ich diese Balken durch eiserne oder

sonstige metallene Klammern oder Wangen mit einander, um auf diese Weise das

Einzapfen derselben in einander zu umgehen, damit das Holz nichts in seiner Substanz

und Staͤrke verliere.

Das Gehaͤuse, kann nun durch Verbindung von Stangen, Rippen, Balken oder

metallenen Roͤhren nach den angefuͤhrten Principien erbaut werden,

indem deren Verbindungen durch Scheidengefuͤge, welche durch Stifte (cotters) befestigt werden, und dergleichen man in Fig. 1 bei AA sieht, versichert werden. Diese Einrichtung ist

hier deßwegen befolgt, damit die sich bewegenden Cylinder und deren

Anhaͤngsel leichter eingehaͤngt und losgemacht werden

koͤnnen.

Bei der Beschreibung des Kessels, des Ofens und der Feuerzuͤge ist vor Allem

zu bemerken, daß der Kessel aus mehreren mit Wasser gefuͤllten Roͤhren

besteht, welche in senkrechter Richtung neben einander angebracht sind, und zwar in

kreisfoͤrmigen oder vielekigen Reihen, so daß sich das Feuer in der Mitte der

Roͤhren befindet, waͤhrend die Feuerzuͤge aus kleineren, durch

das Innere der Wasserroͤhren laufenden Roͤhren bestehen. Aus den

Zeichnungen wird diese Einrichtung deutlicher und anschaulicher werden.

Fig. 3 zeigt

ein System solcher Roͤhren, welche einen Kessel und Ofen bilden, von Außen im

Aufrisse; die doppelten Gehaͤuse, welche den Rauchfang oder aͤußeren

Feuerzug bilden, und der Gang fuͤr die Luft sind weggenommen oder zum Theil

im Durchschnitte dargestellt.

Fig. 4 ist ein

Durchschnitt desselben Apparates senkrecht durch die Mitte des Kessels und des Ofens

genommen, damit die Wasserroͤhren aaaa

anschaulich werden. Man wird sogleich ersehen, daß diese Wasserroͤhren

paarweise und von ungleicher Laͤnge angebracht sind, und daß durch jedes Paar

eine Heberroͤhre bb geht.

Fig. 5 ist ein

horizontaler Durchschnitt durch die cylindrische Kampfkammer c, uͤber den Kruͤmmungen der Heber b genommen, damit man den Scheitel dieser Heber und deren Verbindungen mit den einzelnen

Paaren von Wasserroͤhren ersieht.

Die eigenthuͤmliche Einrichtung der einzelnen Wasserroͤhren des Kessels

und deren paarweise Verbindung mit den Heberfeuerzuͤgen ersieht man aus Fig. 6, welches

ein Paar dieser Wasserroͤhren mit ihrem Verbindungsheber einzeln und in

vergroͤßertem Maßstabe im Durchschnitte darstellt. cc ist naͤmlich ein Theil der cylindrischen

Dampfkammer, deren unterer Theil mit Wasser gefuͤllt ist, welches durch die

Speisungsroͤhre d eingefuͤhrt wird. Das

Niveau des Wassers wird bis auf einige Zolle uͤber die Kruͤmmungen der

Heberroͤhren bb erhoͤht, wie aus

Fig. 4

ersichtlich. Von dieser cylindrischen Kammer aus steigt das Wasser in die

Roͤhren aaaaa herab, so daß dieselben

vollkommen gefuͤllt sind. Die Roͤhren selbst werden, wie man bei j sieht, durch Schrauben oder auf eine andere Weise an

der Bodenplatte der Dampfkammer befestigt.

Die Flammen und die durch das Feuer erhizten Daͤmpfe spielen frei um die

aͤußeren Oberflaͤchen jener Theile des Kessels, welche durch die

Reihen von kurzen Roͤhren gebildet werden, und auf jenen Theilen der

Oberflaͤche der langen Roͤhren, die gegen das Feuer gerichtet ist. Da

sie jedoch durch die Naͤhe dieser lezteren Roͤhrenreihe eingeengt

werden, so steigen die Flamme und die Daͤmpfe, wie dieß in der Zeichnung

durch Pfeile angedeutet ist, durch die kuͤrzeren Schenkel der in den

Wasserroͤhren befindlichen Heberfeuerzuͤge empor, und durch deren

laͤngere Schenkel wieder herab, um dann, nachdem sie ihre Hize an das Wasser

abgegeben, in die am Grunde der laͤngeren Heberschenkel befindliche

Rußbuͤchse (dust-box) uͤberzugehen,

und aus dieser hierauf durch die aͤußeren Feuerzuͤge f in den Rauchfang g

emporsteigen. Der Ruß wird durch ein feines Drahtgitter, welches als eine Art von

Scheidewand zwischen der Rußbuͤchse und der unteren Oeffnung des

aͤußeren Feuerzuges angebracht ist, aufgehalten.

Die Enden der Heberfeuerzuͤge sind, wie Fig. 6 und Fig. 4 im Durchschnitte

zeigt, durch angeschraubte Dekel oder Huͤtchen i

mit den unteren Enden der Wasserroͤhren verbunden; sie koͤnnen

uͤbrigens auch auf eine andere Weise und so damit verbunden werden, daß sie

die inneren Oberflaͤchen der Wasserbehaͤlter bilden.

Die Feuerzuͤge haben die Form von Hebern oder gebogenen Roͤhren, und

stehen am Scheitel in gar keiner Verbindung mit den Wasserroͤhren, so daß

sich das Metall bei dem Wechsel der Temperatur ausdehnen und zusammenziehen kann,

ohne daß die Verbindungen des Metalles dadurch auch nur den geringsten Nachtheil

erleiden. Die unteren Enden der Wasserroͤhren koͤnnen durch

Schraubengewinde oder auf irgend eine andere zwekmaͤßige Weise in die oberen

Flaͤchen der ringfoͤrmigen Kammern k, und die Enden der

Heber in die unteren Flaͤchen derselben eingesezt werden, wie dieß aus Fig. 3 und 4 ersichtlich

ist. Um die Circulation des Wassers zu befoͤrdern, kann man in diesem Falle

von der einen ringfoͤrmigen Kammer zur anderen kleine

Verbindungsroͤhren ll laufen lassen.

Um nun an den unteren Theilen der Kesselroͤhren a

eine fortwaͤhrende Speisung mit Wasser zu unterhalten, sind in denselben

kleine, senkrechte Leitungsroͤhren angebracht, die man in Fig. 6 bei mm sieht. Diese Roͤhren sind an beiden

Enden offen; in geringer Entfernung unter deren unterer Muͤndung befindet

sich aber ein kleiner Dekel oder Schild nn, dessen

Zwek darin besteht, das Emporsteigen der Dampfkuͤgelchen, die sich am Boden

des Kessels erzeugen, in den kleinen Roͤhren zu verhindern. In Folge dieser

Einrichtung wird der Dampf naͤmlich frei außerhalb der Leitungsroͤhren

in den Wasserroͤhren emporsteigen, waͤhrend in den

Leitungsroͤhren m fortwaͤhrend eine

Stroͤmung des Wassers nach Abwaͤrts Statt finden wird, in Folge deren

der Boden des Kessels bestaͤndig gehoͤrig mit Wasser gespeist wird.

Eine dieser Roͤhren mit ihrem Dekel sieht man in Fig. 7 einzeln fuͤr

sich. Fig. 8

ist ein horizontaler Durchschnitt der Wasserroͤhre und des Feuerzuges mit

sechs eingesenkten Leitungsroͤhren m. Die Wirkung

dieser inneren Leitungsroͤhren wird aus Fig. 9 noch deutlicher

erhellen, indem hier die nach Aufwaͤrts gerichteten Pfeile den Lauf des

Dampfes, die nach Abwaͤrts gerichteten hingegen jenen des Wassers

andeuten.

Um die groͤßte moͤgliche Hize zu erzeugen und um den Rauch so

vollkommen als moͤglich zu verbrennen, lasse ich zwei Luftstroͤme in

den Ofen treten, von denen der eine am Scheitel des Brennmaterial les eintritt, und

durch eine Oeffnung in der Dampfkammer nach Abwaͤrts geht, waͤhrend

der andere am Boden eindringt, zwischen den fuͤnf Stangen oo durchgeht, wo er dann mit dem ersteren

zusammentrifft, um hierauf mit diesem durch die Heberfeuerzuͤge b und durch den aͤußeren Feuerzug f in den Rauchfang g zu

gelangen. Diese beiden Luftzuͤge kann man durch irgend ein Mittel, wie z.B.

durch einen sich drehenden Windfang oder durch ein uͤber dem Kessel

angebrachtes Geblaͤse, wie man z.B. in Fig. 10 und 11 sieht,

hervorbringen.

Fig. 10 ist

eine Seitenansicht des Wagens, woran man das Gestell oder Gehaͤuse und die

arbeitenden Theile der Maschine offen dargestellt sieht. Fig. 11 ist eine

horizontale Ansicht oder ein Grundriß eben desselben Wagens. An diesen beiden

Figuren sieht man die beiden Koͤrper oder Kasten BB und das oberhalb befindliche Geblaͤse C zur rechten Hand, waͤhrend sich die Cylinder DD zur Linken befinden. Man sieht hier auch die

Verbindung der Wirkung ihrer Kolben mit den Laufraͤdern FF.

Das cylindrische, am Scheitel des Wagens befindliche Gehaͤuse C enthaͤlt zwei horizontale, an einer Welle

aufgezogene Windraͤder. Das Gehaͤuse selbst ist durch eine

horizontale, in Fig. 10 durch punktirte Linien angedeutete Scheidewand abgetheilt. In dem

oberen Fache dreht sich der Windfang, um die Luft, die durch die Oeffnung oder den

Canal p an ihn gelangt, in den Ofen zu treiben, indem er

diese Luft durch die entgegengesezte Oeffnung oder durch den Canal q, welchen man auch in Fig. 3 und 4 sieht, in das

Gehaͤuse des Kessels treibt.

Die auf diese Weise eingetriebene Luft soll aus dem zwischen dem Maschinenraume und

den Wagenkasten befindlichen Raume genommen werden, um leztere auf diese Weise

kuͤhl zu erhalten. Ein Theil dieser eingetriebenen Luft gelangt durch die

Oeffnungen rr des Gehaͤuses und durch den

Centralgang der Dampfkammer abwaͤrts in den Ofen, und erzeugt daselbst den

oberen Luftzug; der andere Theil hingegen geht durch den aͤußeren Canal ss des Gehaͤuses (wobei er im

Voruͤbergehen den Waͤrmestoff des nahegelegenen Feuerzuges aufnimmt),

und durch die Oeffnung x zwischen den Roststangen in den

Ofen, um auf diese Weise den unteren Luftzug zu bilden. Der zweite, in dem unteren

Fache des cylindrischen Gehaͤuses befindliche Windfang, der die Dienste eines

Luftausschoͤpfers versehen soll, bringt den Dampf und Rauch aus dem

Rauchfange g empor, und entleert denselben durch die

Oeffnungen uu in die Kuppel, aus der er dann in

die freie Luft entweicht.

Der Ofen wird durch eine cylindrische Buͤchse oder einen Trichter v mit Brennmaterial gespeist. Durch den unteren Theil

dieses Trichters geht naͤmlich ein horizontaler Schieber w der die Muͤndung des Ofens verschließt, und

welcher einen Boden bildet, auf dem das Brennmaterial ruht. Oben ist der Trichter

mit einem Dekel verschlossen; soll das Feuer gespeist werden, so wird der Schieber

w herausgezogen, wo dann das Brennmaterial in den

Ofen faͤllt.

Unter gewissen Umstaͤnden finde ich es zwekmaͤßig das beschriebene

Princip des Kesselbaues (d.h. die durch die Wasserroͤhren gehenden

Heberroͤhren) in verschiedene Formen zu kleiden. Statt z.B. die

aͤußere Reihe der Wasserbehaͤlter aus cylindrischen Roͤhren zu

verfertigen, bilde ich dieselben aus zwei gefalteten Metallplatten, welche

zusammengebolzt oder auf irgend eine andere Weise an einander befestigt werden, wie

dieß aus Fig.

12 ersichtlich ist. aaa sind hier die

Wasserbehaͤlter, welche den Kessel bilden, und deren Seiten durch die Bolzen

xxx an einander befestigt sind. Die

Heberroͤhren sind auf die fruͤher beschriebene Weise verfertigt und eben

so durch Schrauben an den Wasserbehaͤltern befestigt. Die oberhalb

befindlichen Dampfgefaͤße c werden durch eine

Fortsezung der aͤußeren gefalteten Platten der Wasserbehaͤlter nach

Aufwaͤrts, und dadurch gebildet, daß man zur Erzeugung der inneren

Oberflaͤche des Dampfgefaͤßes aͤhnliche gefaltete Platten

anwendet, die man dann durch Nieten oder auf eine andere Weise an einer flachen, den

Boden der Dampfkammer bildenden Platte befestigt, und deren Seiten man durch

Querbolzen mit einander vereinigt.

Die eigenthuͤmliche Einrichtung der Laufraͤder ersieht man aus Fig. 13, in

welcher eines dieser Raͤder von Vorne dargestellt ist, waͤhrend man in

Fig. 14

einen Querdurchschnitt eines solchen Rades sieht. Diese Raͤder haben eine

bedeutende Breite und also auch einen großen Durchmesser; sie werden durch

Vereinigung mehrerer Reifen aa aus elastischem

Holze gebildet, indem man diese Reifen durch Klammern bb mit einander verbindet. Der aͤußere Umfang des Rades ist durch

einen eisernen, das Geleise bildenden Reifen ccc

gebunden; die Speichen bestehen aus elastischen gekruͤmmten Stahlplatten oder

aus Federn ddd, welche sich biegen und sich an

Gelenken bewegen. Die aͤußeren Enden saͤmmtlicher, elastischer

Speichen d sind am Ruͤken der einzelnen Klammern

durch Gefuͤge an der Felge befestigt, waͤhrend die entgegengesezten

Enden derselben gleichfalls durch Gefuͤge oder Gelenke mit einem Paare

metallener Ringe ee in Verbindung stehen, welche

durch die Radial- und Diagonalstangen fff

an der in der Mitte des Rades befindlichen Nabe oder metallenen Buͤchse g gehoͤrig festgemacht sind.

Diese Laufraͤder sind nun an kurzen kreisenden Achsen h befestigt, und das Gewicht des Wagens, welches auf diesen Achsen ruht,

bewirkt, daß sich der Umfang der Raͤder, so wie dieselben auf der Straße

fortlaufen, in schwach sphaͤroidische Figuren oder in Kruͤmmen biegt,

die etwas abgeplattet sind. Diese Abweichung von der kreisfoͤrmigen Form

bewirkt, daß das Rad fester an dem Boden festhaͤlt, und folglich weniger

Neigung hat herumzugleiten und in der Straße einzusinken.

Die Federn, welche hier in den Raͤdern angebracht sind, dienen als Ersazmittel

fuͤr die Federn, au welchen man sonst die Wagenkasten aufzuhaͤngen

pflegt. Um jedoch dem Wagen noch mehr Elasticitaͤt zu geben, und um die

Bewegung desselben zu erleichtern, bediene ich mich noch folgender Mittel. Wie Fig. 10 und

11

zeigen, ist an dem Gestelle oder Gehaͤuse eine cylindrische, mit Luft

gefuͤllte und am Scheitel geschlossene Buͤchse i gut befestigt. In dieser cylindrischen Buͤchse ist, wie in der

Seitenansicht Fig.

17 durch Punkte angedeutet ist, an dem oberen Ende eines gabelfoͤrmigen Joches

ll ein Kolben k

festgemacht. Dieses Joch bewegt sich frei auf und nieder und ist an dem oberen

Theile nach Art der Liederung an den hydraulischen Pressen durch eine lederne

Huͤlle genau schließend gemacht, waͤhrend sich in den unteren Enden

des Joches Augen oder Zapfenlager befinden, in welchen sich die kurzen Achsen h frei drehen. Wenn nun eine hinreichende Menge Luft in

das Gefaͤß oder in den Behaͤlter i

getrieben worden, so entsteht dadurch eine Luftfeder, wenn ich so sagen darf, auf

der das Gewicht des Wagens und dessen Last ruht, waͤhrend dieses Gewicht

durch die Dazwischenkunft der Kolben und, der Joche von den Laufraͤdern

getragen wird.

Da die Achsen der Raͤder zu einer seitlichen Bewegung geneigt waͤren,

wenn diese nicht durch eine gehoͤrige Vorrichtung verhindert wuͤrde,

so bediene ich mich der gegliederten Stangen mm

und p, welche man in der horizontalen Darstellung des

Rades Fig. 15

sieht. Liese Stangen sind naͤmlich an dem einen Ende durch Angelgewinde nn mit dem Gestelle oder Gehaͤuse, an dem

entgegengesezten Ende hingegen durch Ringe oo mit

den Achsen (siehe den Seitenaufriß Fig. 16 und die

Randansicht Fig.

17) verbunden. Die Stange p ist, wie man

bemerken wird, durch ein Nußgelenk, welches man in dem Durchschnitte des Rades und

seiner Achse Fig.

14 sieht, mit der inneren Seite der Achse des Rades verbunden, und wird

daher, obschon sie die Achse endwaͤrts festhaͤlt, deren Bewegung nicht

hemmen. Diese Stangen gestatten dem Wagen sich in senkrechter Richtung zu

schwingen.

Um das Entweichen der Luft hinter dem Kolben in der Buͤchse i zu verhindern, treibe ich mittelst einer kleinen

Drukpumpe eine geringe Menge Oehl, Wasser oder einer sonstigen Fluͤssigkeit

ein. Diese Pumpe kann auch zum Eintreiben von Luft verwendet werden, so daß die

Elasticitaͤt der Feder mithin dem Gewichte der Last, welche sie zu tragen

hat, angepaßt werden kann.

Obwohl ich nun hier Luftbuͤchsen und Kolben beschrieben habe, so muß ich doch

bemerken, daß ich mich keineswegs auf diese Luftfedern beschraͤnke, indem in

manchen Faͤllen metallene Federn wuͤnschenswerther seyn

moͤchten.

Die Kraft, welche der arbeitende Cylinder und die Kolben der Maschinen

ausuͤben, wird auf die gewoͤhnliche Weise durch die Kolbenstangen an

die Kurbelwelle (crank-shaft) s fortgepflanzt, und eine an dieser Welle befestigte

Rolle t (Fig. 16) treibt mittelst

einer endlosen Kette u, welche uͤber eine

aͤhnliche, an jeder der Achsen der Laufraͤder aufgezogene Rolle v laͤuft, die beiden Laufraͤder. Da die

Triebkraft jedoch verschieden abgeaͤndert werden muß, so habe ich auch zwei Kettenrollen von

ungleichen Durchmessern w und x an der genannten Kurbelwelle und an der Radachse aufgezogen, und eine

endlose Kette uͤber dieselben gefuͤhrt (Fig. 15 und 17). Beide an

den Radachsen befindliche Rollen drehen sich frei um dieselben, und jede derselben

kann mittelst der schiebbaren Klauenbuͤchse yy durch die Hebel und Stangen zz in

Thaͤtigkeit gesezt werden.

In der in Fig.

10 und 11 gegebenen Ansicht der ganzen Einrichtung des Wagens ist AA das Gestell oder das Skelett des Wagens. BB sind die beiden Kessel in ihren

Gehaͤusen; DD die Maschinen, welche nach

dem unter'm 29. Novbr. 1830 mir ertheilten PatentePolytechn. Journal Bd. XLIII. S.

1.A. d. R. erbaut sind, mir dem einzigen Unterschiede, daß die Maschinen im

gegenwaͤrtigen Falle umgekehrt sind, indem sie von den Eintritts- und

Austrittsroͤhren fuͤr den Dampf herabhaͤngen, und sich an dem

oberen Ende der Pfosten bbb in Zapfenlagern

drehen. E ist die Kurbelwelle, die sich in Zapfenlagern,

die in dem Gestelle angebracht sind, dreht, und welche durch die Schraubenbolzen aa an dem Ende des aufrechten Stuͤkes b in gehoͤriger Stellung erhalten wird.

Die Kurbelwelle sezt durch die Kettenrolle c und die

endlose Kette d die an den Achsen der Laufraͤder

FF aufgezogenen Kettenrollen oder Rigger e in Bewegung. An den Achsen dieser Raͤder sind

aber gleichfalls die Kettenrollen ff aufgezogen,

welche durch die endlosen Ketten hh mit den Rollen

ii in Verbindung stehen. Auf der Kurbelwelle

kk sind die Klauenbuͤchsen an den

Achsen der Laufraͤder angebracht, und zwar mit ihren Hebeln ll, welche durch die Stangen mm mit dem Hebel n

verbunden sind, durch den die Klauenbuͤchsen von einer Rolle zur anderen

geschoben werden koͤnnen, je nachdem die Geschwindigkeit der

Laufraͤder diese oder jene Abaͤnderung erhalten soll.

Die Cylinder ii enthalten die Luftfedern mit den an

der Spize der gabelfoͤrmigen Stangen ll

befindlichen Kolben; sie tragen den Wagen. n ist der

Trichter, durch welchen die Speisung mit Brennmaterial geschieht; o die Sicherheitsklappe und die zu den Maschinen

fuͤhrende Dampfroͤhre. rr ist die

Roͤhre, durch welche der austretende Dampf von den Maschinen in den Rauchfang

g geleitet wird. C ist

die Kuppel, in der sich die beschriebenen Windfange oder Geblaͤse befinden.

Auf der unteren Seite des unteren Windfanges ist die Rolle t befestigt, welche durch das endlose, uͤber die Rolle v und die groͤßere, an der Kurbelwelle E befindliche Rolle w

gezogene Band uu beide Windfange in kreisende

Bewegung versezt. HH sind die Kasten der Wagen, in denen die

Reisenden sizen, waͤhrend in den Raͤumen KK das Gepaͤk untergebracht werden kann.

Der Wasserbehaͤlter, der die Kessel mit Wasser speist, kann an jeder Seite des

Maschinenraumes unter dem Kettenrigger angebracht werden, waͤhrend die

Behaͤlter fuͤr das Brennmaterial uͤber demselben Raum finden,

so daß in der Mitte ein hinreichender freier Raum fuͤr den Maschinisten

bleibt. Uebrigens koͤnnen diese Behaͤlter auch an irgend einem anderen

beliebigen und geeigneten Plaze untergebracht werden. L

ist das Leitungs- oder Steuerungsrad, welches sich unter dem vorderen Size

des Wagens und unter der Leitung des Wagenlenkers befindet. Dieses Steuerungsrad ist

an einem kreisrunden Gestelle 11 aufgezogen, und dreht sich in den Enden der

aufrechten und fest an das kreisrunde Gestell geklammerten Stangen 2 in

Zapfenlagern. Die oberen Enden dieser Stangen sind mit einander verbunden und an die

Enden der Welle 3 gebolzt, und diese Welle ist mit einem Halsringe versehen, an

welchem sich eine starke, in der Buͤchse 4 enthaltene und auf ihm ruhende,

metallene Feder befindet. Diese Federbuͤchse ist in dem Ende des Schnabels

oder der Deichsel 5 des Wagens festgemacht. 6 ist ein gezaͤhnter, an der

Welle 3 befestigter Quadrant, in welchen der Triebstok 7, der bloß Verzahnungen hat,

eingreift. Der zulezt genannte Triebstok ist an der senkrechten Stange 8 aufgezogen,

die mit einem horizontalen Kurbelgriffe 9 versehen ist. Wenn der Wagenlenker daher

diesen Griff umdreht, so wird der Triebstok den Quadranten 6, und also durch die

Welle 3 auch das Rad L und dessen kreisrundes Gestell

innerhalb des aͤußeren kreisrunden, an dem Wagen festgemachten Reifens 10

bewegen oder drehen.

11 ist ein Sprachrohr, mit Huͤlfe dessen sich der Wagenlenker in jedem

Augenblike und nach allen Richtungen mit dem Maschinisten besprechen kann. 12 stellt

ein ekiges Metallstuͤk vor, welches unmittelbar vor den Laufraͤdern so

an der unteren Seite des Gestelles aufgehaͤngt ist, daß es beinahe den Boden

beruͤhrt, und welches dazu da ist, um alle losen Steine oder andere auf der

Straße liegende Hindernisse aus dem Wege zu raͤumen, und alle Stoͤße

so viel als moͤglich zu vermeiden. Sollten die Raͤder zufaͤllig

mit irgend einem feststehenden Hindernisse in Beruͤhrung kommen, so

wuͤrden sie durch die Kette in Stand gesezt werden, uͤber dasselbe

hinweg zu gleiten.

Um der Zerstoͤrung der Stangen des Rostes durch die Hize des Ofens

vorzubeugen, gebe ich denselben eine muldenfoͤrmige Gestalt, und

fuͤlle deren Hoͤhlung mit feuerfestem Thone, Graphit oder irgend einem

anderen, der Einwirkung der Hize widerstehenden Materiale aus.

Tafeln