| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen und an dem Mechanismus, durch welchen die Spann- oder Elasticitäts-Kraft des Dampfes zur Ertheilung eines Impulses und zur Regulirung der Geschwindigkeit der Dampfwagen veranlaßt wird, auf welche Verbesserungen sich Richard Roberts, Civil-Ingenieur zu Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 13. April 1832 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 49, Jahrgang 1833, Nr. XXXI., S. 170 |

| Download: | XML |

XXXI.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen und an dem

Mechanismus, durch welchen die Spann- oder Elasticitaͤts-Kraft des

Dampfes zur Ertheilung eines Impulses und zur Regulirung der Geschwindigkeit der

Dampfwagen veranlaßt wird, auf welche Verbesserungen sich Richard Roberts, Civil-Ingenieur zu

Manchester in der Grafschaft

Lancaster, am 13. April 1832 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Mai 1833, S.

201.

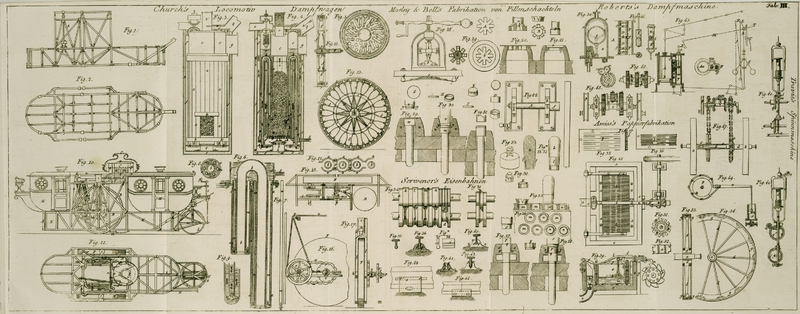

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Roberts, Verbesserungen an den Dampfmaschinen.

Meine Erfindung oder Verbesserung an den Dampfmaschinen besteht, sagt der

Patenttraͤger, in einer neuen Form und Einrichtung der Klappen oder Ventile,

welche den Dampf in den Treibcylinder ein- und austreten lassen. Meine

Ventile oder Klappen, die ich sogleich naͤher beschreiben werde, bestehen

nicht wie die gewoͤhnlich gebraͤuchlichen aus schiebbaren, flachen

oder sogenannten D Klappen oder Ventilen, sondern aus

hohlen metallenen Cylindern, welche dampfdicht in genau gebohrte, cylindrische

Hoͤhlungen passen, und mittelst eigener, an denselben befindlicher

Klappenstangen (die durch Schlußbuͤchsen gehen, welche sich in den Dekeln der

Cylinder befinden) nach ihrer Achse und der Laͤnge nach auf und nieder bewegt

werden koͤnnen.

Ich beschreibe meine verbesserten Klappen oder Ventile und die Gehaͤuse, in

denen sie sich befinden, als cylindrisch, weil dieselben in der Praxis von dieser

Form leichter mit gehoͤriger Genauigkeit verfertigt werden koͤnnen,

als von prismatischer Form. Sollte man es jedoch fuͤr zwekdienlich halten, so

koͤnnte man denselben eben so gut auch eine prismatische Form geben. An dem

Apparate, den ich beschreiben will, nenne ich nun den inneren hohlen Cylinder oder

das Prisma die Klappe oder das Ventil; das aͤußere Gehaͤuse, in

welchem sich diese Klappe oder das Ventil bewegt, hingegen den Klappen- oder

Ventil-Cylinder, oder das Ventil-Gehaͤuse. Einer der

vorzuͤglichsten Vortheile, den diese Verbesserung gewaͤhrt, liegt

darin, daß man das Zustroͤmen des Dampfes von dem Treibcylinder an jedem

bestimmten und nach Belieben abaͤnderlichen Punkte des Hubes oder Stoßes der

Maschine leichter und sicherer unterbrechen kann, als dieß bisher bei irgend einer

anderen Methode moͤglich war.

Um nun zu diesem Zweke zu gelangen, wende ich eine Reihe verschieden modificirter

Ventile an, durch welche der Dampf nach und nach geht. Ich nenne hiebei das dem Kessel

zunaͤchst liegende Ventil das Eintrittsventil (induction-valve); jenes hingegen, welches sich zunaͤchst an

dem Treibcylinder befindet, das Treibventil (work-valve). In Faͤllen, in welchen die Zeit der

Unterbrechung des Dampfes waͤhrend der Thaͤtigkeit der Maschine nicht

abgeaͤndert werden soll, wird man mit einem dieser beiden Ventile ausreichen,

welches ich dann das Treibventil nenne. Die ganze weitere Einrichtung wird aus der

beigefuͤgten Zeichnung und aus der nun folgenden Erklaͤrung derselben

erhellen.

In Fig. 45 ist

naͤmlich A der Treibcylinder einer Dampfmaschine,

in welchem sich der Kolben B befindet. CC sind die Dampfwege an diesem Cylinder. D ist der Cylinder des Treibventiles, welches entweder

aus einem Stuͤke mit dem Treibcylinder gegossen, oder mittelst Bolzen oder

auf eine andere Weise daran befestigt seyn kann. Das eine Ende dieses Cylinders ist

mit einem soliden Dekel verschlossen, waͤhrend sich an dem anderen Ende ein

Dekel mit einer Schlußbuͤchse befindet, durch die sich die Stange des

Ventiles dampfdicht hin und her bewegt. Die Hoͤhlung des Treibcylinders und

jene des Cylinders des Treibventiles communiciren mittelst der Dampfwege CC mit einander. An der den Dampfwegen CC entsprechenden Stelle sind ringfoͤrmige

Kammern in die innere Oberflaͤche des Ventilcylinders gegossen oder

geschnitten, welche Kammern in Hinsicht auf das Laͤngenmaß mit den

Dimensionen der Dampfwege correspondiren, waͤhrend deren Tiefe zu 1/2 Zoll

angenommen ist. Durchschnitte dieser Kammern sieht man in Fig. 46 bei a, a, a, a.

Eine den eben beschriebenen aͤhnliche ringfoͤrmige Kammer befindet sich

in der Mitte der Laͤnge des Cylinders, von wo aus der Dampfweg H in den Cylinder des Eintrittsventiles fuͤhrt.

cc, Fig. 46, sind zwei andere

Dampfwege und deren ringfoͤrmige Kammern, welche sich in der Naͤhe der

Enden des Cylinders befinden, und welche zum Austritte des verbrauchten Dampfes

bestimmt sind. E, Fig. 45 und 46, ist das

Treibventil: ein hohler Cylinder, der nach meiner Meinung am besten aus Schmiedeisen

verfertigt wird. Es ist an beiden Enden geschlossen, und an einem dieser Enden ist

die Stange befestigt, mittelst welcher es in der Richtung der Achse des Cylinders

hin und her bewegt werden kann. Das Ventil muß um so viel kuͤrzer seyn, als

die innere Laͤnge des Ventilcylinders, daß es seine Verrichtungen

gehoͤrig vollbringen kann, d.h., daß es die Dampfwege des Treibcylinders,

welche, wenn das Ventil halb gehoben, d.h. in der Mitte des Cylinders ist, der

ringfoͤrmigen Kammer bb entsprechen,

abwechselnd oͤffnet und schließt. Das Ventil ist zum Durchgange des Dampfes mit mehreren

Laͤngespalten dd versehen, oder auf andere

Weise durchloͤchert.

Die in dem Ventile befindlichen, und mit der Kammer bb corespondirenden Oeffnungen dd

muͤssen so weit nach der Richtung der Achsen des Cylinders verlaͤngert

seyn, daß sie zu allen Zeiten des Hubes oder Stoßes durch die Kammer b dem Dampfwege des Eintrittsventiles ganz

geoͤffnet sind.

Das Ventil ist ferner auch noch an zwei anderen Stellen auf aͤhnliche Weise

durchloͤchert, so daß, wenn es halb gehoben ist, diese Oeffnungen eeee etwas weniges innerhalb den Bereich der

beiden ringfoͤrmigen Kammern aaaa fallen,

welche dann, wie aus Fig. 45 ersichtlich, von

der Beruͤhrungsflaͤche des Ventilcylinders bedekt sind. Wenn das

Ventil einen halben Hub oder Stoß gemacht hat, so sollen die an beiden Enden

desselben außer den Oeffnungen e, e, e, e gelegenen,

undurchbohrten Theile an jeder Seite um 1/8 bis 1/4 Zoll uͤber die

ringfoͤrmigen Kammern a, a, a, a hinausragen. Bei

dieser Stellung des Ventiles sind beide Dampfwege in dem Treibcylinder geschlossen,

waͤhrend die in das Ausfuͤhrungsrohr fuͤhrenden Dampfwege

sowohl in diesem, als in allen uͤbrigen Augenbliken durch die Stellung des

Treibventiles nicht verschlossen werden.

Das Ventil und dessen Gehaͤuse muͤssen so in einander passen, daß sich

das Ventil an jeder Seite der ringfoͤrmigen Kammern a und b eine gewisse Streke weit dampfdicht

bewegen kann. F ist der Cylinder oder das

Gehaͤuse des Eintrittsventiles, welches sich dicht an dem Cylinder des

Treibventiles befindet, und entweder aus einem Stuͤke mit demselben gegossen,

oder auf eine gehoͤrige Weise daran befestigt ist. An diesem Cylinder

befindet sich ein Dampfweg G, welcher den Dampf von dem

Kessel her eintreten laͤßt, und ein Dampfweg H,

der dessen Hoͤhlung mit jener des Cylinders des Treibventiles in Verbindung

sezt. Dem Dampfwege H entsprechend befindet sich eine

ringfoͤrmige Kammer f, f, wie wir sie an dem

anderen Ventilcylinder beschrieben haben, an dem Cylinder.

Das Eintrittsventil I ist gleichfalls ein hohler

metallener Cylinder oder ein solches Prisma, welches sich dampfdicht in seinem

Gehaͤuse bewegt, und zwar mittelst einer Stange, die durch eine an dem einen

Ende des Cylinders befindliche Schlußbuͤchse geht, waͤhrend das andere

Ende des Cylinders mit einem Dekel verschlossen ist. Das Eintrittsventil ist an

beiden Enden offen; denn die Stange ist entweder mittelst eines

durchloͤcherten Dekels oder mittelst Querarmen g,

die dem Dampfe freien Durchgang gestatten, daran befestigt.

Das Eintrittsventil ist ebenso wie das Treibventil beilaͤufig in seiner Mitte

durchloͤchert, und zwar mit Loͤchern, deren Groͤße der Breite der

ringfoͤrmigen Kammer ff entspricht. Da das

Treibventil dazu bestimmt ist, den Ein- und Austritt des Dampfes abwechselnd

durch die Dampfwege des Treibcylinders zu dirigiren, so werden dessen Bewegungen

mittelst seiner Stange auf dieselbe Weise geleitet, auf welche die Treibventile von

anderen Formen, die den Dampf waͤhrend der ganzen Dauer eines jeden Hubes

oder Stoßes einstroͤmen lassen, dirigirt zu werden pflegen. Die Bewegung

kann, wie gewoͤhnlich von einem an dem Flugrade oder an irgend einer anderen

Welle befindlichen Excentricum hergenommen und durch Hebel und Verbindungsstangen

oder Gelenkstuͤke, wie man aus den in Fig. 45 gezogenen Linien

ersieht, mitgetheilt werden. Das Eintrittsventil benuze ich zur Regulirung der Dauer

des Zustroͤmens des Dampfes aus dem Kessel waͤhrend eines jeden Stoßes

der Maschine. Es wird zu diesem Behufe mittelst mehrerer Hebel und Stangen, die mit

jenen, deren man sich gewoͤhnlich zum Bewegen der Ventile bedient, einige

Aehnlichkeit haben, und die man aus Fig. 45 ersieht, in

Bewegung gesezt. Meine Erfindung, in sofern sie sich auf die Bewegung der Ventile

bezieht, besteht in der Auffindung leicht anwendbarer Mittel, durch welche sich die

relative Laͤnge der vermittelnden Hebel in jedem Augenblike, die Maschine mag

in Thaͤtigkeit seyn oder stillstehen, so reguliren laͤßt, daß die

Zeiten der aͤußersten Thaͤtigkeit auf eine entsprechende Weise

regulirt werden.

Die Einrichtung dieser Theile kann je nach der Form, Lage und anderen

Umstaͤnden, unter denen sich die Dampfmaschinen befinden, verschieden

seyn.

Die Mittel, durch welche ich die Veraͤnderung der Langen bewirke, sind

folgende:

Von demselben Excentricum, welches die Hebel und die Stangen des Treibventiles in

Bewegung sezt, oder, je nachdem man es zwekmaͤßiger findet, von einem

anderen, an dieser oder einer anderen Welle angebrachten Excentricum aus geht eine

Stange J an einen Winkelhebel K, welcher sich an dem fixirten Mittelpunkte L

bewegt. Eine andere Stange M verbindet den

entgegengesezten Arm des gekruͤmmten Hebels K mit

N, einem anderen Winkelhebel, dessen

entgegengesezter Arm durch das Gelenkstuͤk O mit

der Stange des Eintrittsventiles in Verbindung steht. Bei dieser Hebelvorrichtung

laͤßt sich die Laͤnge des einen Armes des Winkelhebels K nach Belieben oder je nach der Geschwindigkeit der

Maschine abaͤndern. Jener Arm des Hebels K, der

mit der Stange M in Verbindung steht, ist in ein

Kreissegment gebogen, welches, wenn das Ventil einen halben Hub vollendet hat, mit

dem Radius M von dem entgegengesezten Ende des Armes als

Mittelpunkt beschrieben wird.

An dem gekruͤmmten Arme des Hebels K ist eine

schiebbare Scheide Q angebracht, mit welcher das Ende

der Stange M in Verbindung steht. Dieser Schieber Q ist uͤbrigens auch noch mittelst einer

stellbaren Stange R mit dem Leiter oder Regulator (governor) der Maschine S

verbunden. Bei einer gegebenen Dichtheit des Dampfes und einem

gleichfoͤrmigen Widerstande wird die Geschwindigkeit einer Maschine von der

Zeit regulirt, waͤhrend welcher der Dampf bei jedem Stoße oder Hube durch die

Eintrittsroͤhre stroͤmt. Je laͤngere Zeit der Dampf

waͤhrend dieser Perioden mit seinem ganzen Druke auf den Kolben wirkt, um so

groͤßer wird die Geschwindigkeit der Maschine seyn, und zwar bis zu einem

Grade empor, bei welchem sie durch den Dampf getrieben werden kann, wenn derselbe

waͤhrend der ganzen Dauer eines jeden Stoßes mit seiner ganzen Kraft

arbeitet. Es ist jedoch in den meisten Faͤllen vortheilhaft, wenn man die

Maschine nicht bestaͤndig mit ihrer vollen Kraft arbeiten laͤßt, und

daher ist es von großer Wichtigkeit die Maschine so einzurichten, daß sie sich

leicht und schnell der Verrichtung verschiedener Arbeiten anpassen laͤßt.

Das beste Mittel die Kraft der Maschine den verschiedenen Anforderungen an dieselbe

anzupassen, besteht im Ausmessen der Menge der Triebkraft, welche der Kessel der

Maschine liefert. Gesezt es werde fortwaͤhrend Dampf von gleicher Dichtigkeit

erzeugt, so wird die Menge der mitgetheilten Kraft durch die Laͤnge der

Zeitraͤume, waͤhrend welcher der Dampf ununterbrochen aus dem Kessel

in den Treibcylinder stroͤmt, bemessen werden. Zur vollkommenen Regulirung

dieser Zeitraͤume muß man es in seiner Gewalt haben, den Dampfzufluß in jedem

Augenblike des Stoßes unterbrechen zu koͤnnen, so daß die

naͤchstfolgende Wirkung nur der Ausdehnungskraft des bereits eingetretenen

Dampfes uͤberlassen bleibt.

Meine Erfindung sezt uns in den Stand den Zufluß des Dampfes vom Kessel her in jedem

beliebigen oder von den Umstaͤnden geforderten Augenblike zu unterbrechen,

und zwar dadurch, daß sich der eine Arm eines zu dem Bewegungsgeraͤthe des

Eintrittsventiles gehoͤrigen Zwischenhebels nach Belieben veraͤndern

laͤßt. Der Schieber Q, der durch seine Stellung

an dem krummen Arme des Hebels K die wirkliche

Laͤnge dieses Armes bestimmt, kann in jedem Augenblike entweder mit der Hand

oder durch die Thaͤtigkeit des Leiters S

verschoben werden, so daß dieser Leiter also nicht durch ein Drosselventil, sondern

durch Abaͤnderung des Augenblikes des Dampfzutrittes die Geschwindigkeit der

Maschine regulirt.

Die Art und Weise, auf welche der Schieber Q von dem

Leiter bewegt wird, ersieht man aus Fig. 45. An Maschinen,

die keinen solchen

Leiter besizen, wie z.B. an jenen der Dampfwagen, kann der Maschinist den Schieber

mittelst eines hervorragenden Griffes oder eines Stabes, den man bei T sieht, nach Belieben verschieben, wo der Schieber dann

durch eine Zahnstange und eine Feder, wie bei U

ersichtlich, oder durch irgend eine andere Vorrichtung in dieser Stellung erhalten

wird.

Das Eintrittsventil macht waͤhrend einer halben Umdrehung des Excentricum, von

dem es getrieben wird, einen einzigen Stoß; diese Stoͤße moͤgen daher

lang oder kurz seyn, so wird doch jeder derselben in einem gleichen Zeitraume

vollbracht. Nach der Laͤnge des Stoßes oder des Hubes des Eintrittsventiles

wird also der Dampfweg, durch welchen der Dampf in den Cylinder des Treibventiles

eintritt, waͤhrend eines laͤngeren oder kuͤrzeren Theiles der

ganzen Dauer eines jeden Stoßes offen erhalten. Da nun bei der eben beschriebenen

Einrichtung die Ausdehnung des Ganges des Eintrittsventiles von der

veraͤnderlichen Laͤnge des gekruͤmmten Armes des krummen Hebels

K dirigirt wird, indem sich der Gang des Ventiles so

weit erstrekt, als der Arm verlaͤngert ist, so wird das Verhaͤltniß

zwischen der Achsenlaͤnge der Dampfgaͤnge und dem Laͤngengange

des Ventiles die relativen Zeitraͤume bestimmen, waͤhrend welcher der

Durchgang fuͤr den Dampf frei oder geschlossen ist.

Wenn sich das Ventil durch etwas weniger, als die doppelte Achsenlaͤnge des

Dampfweges bewegt, so wird der Durchgang fuͤr den Dampfstrom nie unterbrochen

werden; macht es aber einen laͤngeren Stoß oder Hub, so wird der Dampfweg

waͤhrend des lezteren Theiles des Kolbenstoßes geschlossen seyn, und wird

dessen Gang noch weiter ausgedehnt, so wird der Dampfweg eine

verhaͤltnißmaͤßig laͤngere Zeit des Stoßes uͤber

geschlossen bleiben. Sehr gut ist es, wenn eine solche Einrichtung getroffen wird,

daß das Ventil bei seiner groͤßten Bewegung den Dampfeintritt bei 1/8 oder

1/6 des Stoßes abschneidet, waͤhrend sie den Dampfweg bei ihrer

kuͤrzesten Bewegung fortwaͤhrend geoͤffnet erhaͤlt. Ich

fand, daß ein hinlaͤnglicher Grad von Veraͤnderung moͤglich

ist, wenn die kuͤrzeste Bewegung der Klappe 1 1/2 Mal, die laͤngste

hingegen 5 Mal die Achsenlaͤnge des Dampfweges betraͤgt.

An dem gewoͤhnlichen Treibventile findet die Bewegung des Excentricum

beilaͤufig um 1/4 spaͤter Statt, als jene der Kurbel der Maschine; bei

meiner Einrichtung hingegen ist das Excentricum des Eintrittsventiles beinahe um 1/3

spaͤter, als die Kurbel. Das Eintrittsventil muß so eingerichtet seyn, daß es

eben den Dampfweg H zu oͤffnen beginnt, wenn der

Kolben seinen Stoß vollendet.

Eine zweite von mir erfundene Verbesserung an den Dampfmaschinen besteht in einem

selbstthaͤtigen Regulator, durch welchen immer die gehoͤrige Menge

Wasser in dem Kessel unterhalten wird, indem die durch die Pumpe p bewirkte Speisung jedes Mal unterbrochen wird, so oft

der Wasserstand eine gewisse Hoͤhe erreicht hat. Meine zu diesem Behufe

erfundene Vorrichtung ist in Fig. 50 abgebildet. a ist hier naͤmlich ein dampfdichtes

Gefaͤß, welches durch eine von der Muͤndung b herfuͤhrende Roͤhre mit dem oberen, und durch eine von der

Muͤndung c herfuͤhrende Roͤhre frei

mit dem unteren Theile des Kesses communicirt. d ist ein

heberartiger Gang durch ein am Boden des Gefaͤßes befindliches Stuͤk

Metall, an welchem sich ein Sperrhahn e befindet, der

zur Herstellung der Communication zwischen der freien Luft und dem unter dem Kolben

oder Schoͤpfer befindlichen hohlen Raume der Pumpe dient.

Der Hebel f dieses Sperrhahnes steht mit dem Stiele eines

hohlen, mit g bezeichneten, metallenen Schwimmers in

Verbindung. Der Regulirapparat muß in Bezug auf die Wasserlinie im Kessel so

gestellt werden, daß der Schwimmer den Durchgang durch den Sperrhahn e oͤffnet, wenn das Wasser die gehoͤrige

Hoͤhe erreicht hat, und daß er denselben wieder schließt, sobald sich das

Wasser in dem Kessel wieder verminderte.

Ein weiterer Gegenstand meines Patentes sind die Verbesserungen an dem Mechanismus,

durch welchen die Spannkraft des Dampfes benuzt wird um Dampfwagen zu treiben und

deren Geschwindigkeit zu reguliren. Meine Absicht hiebei ist, an den sogenannten

Tragraͤdern (bearing wheels) der Dampfwagen einen

Unterschied in der kreisenden Geschwindigkeit moͤglich zu machen, wenn auch

beide Raͤder durch eine ihnen gemeinschaftlich zukommende Triebkraft in

Bewegung gesezt werden.

Die Art und Weise, auf welche ich dieß zu bewirken suche, wird aus Folgendem

erhellen.

a und b, Fig. 47 sind

naͤmlich die Triebraͤder eines Dampfwagens, welche an den Enden c, d der Achse angebracht sind. Diese Achse besteht aus

zwei Theilen, von denen der eine, c, bis auf eine

gewisse Entfernung von seinem inneren Ende hohl ist, damit er gleichsam wie eine

Scheide das verduͤnnte innere Ende des anderen Theiles der Achse d aufnehmen kann, so zwar, daß sich lezteres in ersterem

drehen kann. Um das aͤußere Ende eines jeden der beiden Theile der Achse ist

ein Hals gedreht, der von metallenen, an dem Gestelle des Wagens befindlichen

Zapfenlagern oder Anwellen aufgenommen wird.

An beiden Theilen der Achse sind innerhalb der Tragraͤder zwei

Kettenraͤder oder Rollen ee angebracht,

damit die Achse durch endlose Ketten oder Laufbaͤnder mit zwei

aͤhnlichen, an der Treibwelle i befindlichen

Kettenraͤdern oder Rollen gg in Verbindung

gesezt werden kann. Diese leztere Welle i ist entweder

an beiden Enden mit einer Kurbel versehen, oder es sind Scheiben mit Kurbelzapfen

daran angebracht, an denen die Zapfen unter rechten Winkeln gegen einander gestellt

sind. Die Kettenraͤder, oder die Rollen gg

sind fest mit zwei abgestuzt kegelfoͤrmigen Raͤdern jj verbunden, die sich zugleich mit den

Kettenraͤdern frei um die Kurbelwelle i drehen

koͤnnen.

Die beiden Raͤder jj werden durch

Schluͤssel und Waͤscher an ihrer gehoͤrigen Stelle an der Welle

erhalten. Aus der Mitte der Kurbelwelle ragt unter rechten Winkeln ein feststehender

Arm l hervor, und dieser Arm traͤgt an seinem

abgedrehten Ende ein anderes, loses, abgestuzt kegelfoͤrmiges Rad m, welches in die beiden Raͤder jj eingreift. Auch dieses Rad wird durch einen

Schluͤssel, einen Waͤscher und eine Schulter an seiner Stelle

erhalten. Wenn nun die Kurbelwelle durch die Triebkraft in Bewegung gesezt wird, so

wird das an dem Arme l befindliche Rad m zum Fuͤhrer der beiden Raͤder jj, so daß dieselben dadurch veranlaßt werden sich

zugleich mit den Kettenraͤdern, und gleichzeitig mit der Kurbelwelle nach

derselben Richtung, wie diese leztere zu drehen. Alle diese Theile bewegen sich

auch, so lange der Wagen in einer geraden Linie laͤuft, mit einer und

derselben winkeligen Geschwindigkeit. So wie sich der Wagen hingegen in einer

Kruͤmme bewegt, und das aͤußere Rad folglich mehr Bewegung erfordert,

als das innere, dreht sich das Rad m, in Folge des

Unterschiedes in dem Widerstande, den es an seinen beiden Seiten erfaͤhrt,

etwas weniges in seinem Zapfenlager, und in Folge dieser Drehung wird das

aͤußere der Raͤder jj eine

verhaͤltnißmaͤßig groͤßere Menge von Bewegung erhalten, als das

innere, indem sich das eine an seinem Zapfenlager an der Kurbelwelle etwas weniges

vorwaͤrts dreht, waͤhrend sich das andere in demselben Grade nach

Ruͤkwaͤrts dreht.

Eine andere Modification des Mechanismus, durch welchen sich die Tragraͤder

einem krummlinigen Gange des Wagens anpassen lassen, sieht man in Fig. 48. i ist hier die Kurbelwelle, an deren Enden die

Maschinenkurbeln unter rechten Winkeln mit einander angebracht sind. oo sind zwei Zahnraͤder, welche fest mit

den beiden Kettenraͤdern oder Rollen gg

verbunden sind, und welche sich lose an der Kurbelwelle i drehen. An dieser Kurbelwelle i sind

innerhalb der Raͤder o, o zwei flache

Stuͤke Metall oder Platten n, n festgemacht,

welche unter rechten Winkeln aus derselben hervorstehen, und an deren aͤußeren

Raͤndern sich Zapfenlager befinden, die die beiden kurzen Wellen qq tragen. An diesen lezteren Wellen sind zwischen

den Platten zwei andere Getriebe r, r festgemacht,

welche in einander eingreifen, und an dem einen uͤber die Platten

hinausragenden Ende einer jeden der beiden Wellen sind zwei andere Getriebe ss befestigt, die in die beiden Zahnraͤder

o, o eingreifen.

Wenn nun die Kurbelwelle i durch die Maschinen in

Bewegung gesezt wird, so drehen sich die Platten nn, und folglich auch die Wellen qq, und

die Getriebe r, r mit ihr. Unter diesen

Umstaͤnden drehen dann die Getriebe ss,

wenn der Wagen in einer geraden Linie fortlaͤuft, die Zahnraͤder o, o mit derselben Geschwindigkeit, mit der sich die

Kurbelwelle umdreht. So wie der Wagen aber eine Wendung macht, und dadurch eine

Verschiedenheit in der kreisenden Geschwindigkeit der beiden Tragraͤder ab erfordert, wird auch ein entsprechender

Unterschied der Bewegung in den Raͤdern o, o

erfolgen, indem sich dadurch, daß die beiden Getriebe ss etwas weniges nach verschiedenen Richtungen um ihre Mittelpunkte

gedreht werden, das eine der beiden Raͤder etwas schneller, das andere

hingegen in ungleichem Grade langsamer drehen wird, als die Kurbelwelle.

Um die Bewegungen des Wagens auf eine wirksamere Weise zu controliren, ist es gut,

wenn man statt einer oder beider an den Enden der Kurbelwelle befindlicher Kurbeln

eine oder zwei Reibungs-Scheiben, die an ihren vorderen Flaͤchen mit

Kurbelstiften oder Zapfen versehen sind, anbringt. Ich ziehe vor, statt der Kurbeln

zwei Scheiben anzuwenden, wie man sie in Fig. 48 bei pp sieht. An dem Umfange dieser Scheiben sind

Griffe angebracht, durch welche, wenn es nothwendig ist, Reibung erzeugt werden

kann.

Den langen Arm des einen dieser Griffe lasse ich auf die gewoͤhnliche Weise

durch den Maschinisten oder den Conductor in Bewegung sezen. Das Ende des Hebels des

anderen Griffes hingegen verbinde ich auf solche Weise mit dem Kolben eines

Dampfcylinders, daß, so wie Dampf in den Cylinder eintritt, das Emporsteigen des

Kolbens den Griff veranlaßt auf die Reibungsscheibe zu wirken. In Fig. 49 ist

naͤmlich p eine der Reibungsscheiben oder Rollen;

u der Griff; v der Hebel

dieses Griffes, dessen laͤngerer Arm mit dem Kolben w des am Scheitel offenen Dampfcylinders x in

Verbindung steht. Der Dampfhahn y muß unter der Controle

des Conductors stehen, und muß so verfertigt seyn, daß wenn der Dampf abgelenkt

wird, zwischen dem hohlen Raume, der sich unter dem Cylinder befindet, und der

freien Luft, zum Behufe des Austrittes des Dampfes, ein freier Durchgang hergestellt

wird. Die auf diese Weise durch die Einwirkung des Kolbens auf den Griffhebel hervorgebrachte

Reibung kann durch Regulirung der Menge des in den Cylinder eingelassenen Dampfes

graduirt werden, so daß die Bewegung mit Huͤlfe dieser Vorrichtungen, je

nachdem es die Umstaͤnde erfordern, langsamer gemacht werden kann.

Eine weitere Erfindung von mir besteht endlich in einer neuen Einrichtung der

Trageraͤder der Dampfwagen, in Folge deren diese Raͤder die

gehoͤrige Staͤrke und Festigkeit erhalten, damit sie sowohl die Last

der Wagen, als die Gewalt, der die Raͤder der durch Dampf getriebenen Wagen

ausgesezt sind, ohne Nachtheil zu ertragen im Stande sind. Meine Raͤder sind

nun zu diesem Behufe auf folgende Weise gebaut.

Fig. 51 und

52 zeigen

die Nabe aus Gußeisen, und zwar Fig. 51 von der Seite,

und Fig. 52

im Durchschnitte; a ist das Loch fuͤr die Achse.

Der Koͤrper dieser Nabe ist cylindrisch, und hat an jedem Ende einen

Einschnitt b, b, b, b, welcher zur Aufnahme von Reifen

dient. Diese Einschnitte laufen gegen die Mitte der Nabe etwas duͤnner zu,

damit die Reifen an ihrer Stelle erhalten werden. Nach der Richtung der Achse der

Nabe laufen Loͤcher, welche zur Aufnahme der inneren Enden der Speichen

dienen, die bis in einige Tiefe unter die beinahe cylindrischen Oberflaͤchen

der Einschnitte reichen (siehe c, c, c). Die Speichen

selbst verfertige ich aus Gußeisen, und zwar von der Form, die man aus Fig. 53 und

54

ersieht. dd sind hier naͤmlich die

Speichen, deren innere Enden genau in die Loͤcher der Nabe eingepaßt sind, so

daß die Schultertheile derselben jene Theile der Loͤcher ausfuͤllen,

die sich innerhalb der cylindrischen Oberflaͤchen der Einschnitte

befinden.

Damit die Speichen fest in ihren Fugen in der Nabe erhalten werden, wird ein genau

gedrehter Reifen aus Schmiedeisen oder einem anderen Metalle, den man bei eeee im Durchschnitte sieht, uͤber der

hervorstehenden Schulter der Speichen um den an jedem Ende der Nabe befindlichen

Einschnitt gelegt. Die inneren Flaͤchen dieser Reifen sind

kegelfoͤrmig, und entsprechen der Verduͤnnung der Einschnitte, so daß

sie, wenn sie heiß angelegt werden, wohl uͤber den großen Durchmesser der

Einschnitte gehen, nach dem Abkuͤhlen hingegen fest an Ort und Stelle

gehalten werden. Die aͤußeren Enden der Speichen breiten sich, wie man bei

ff sieht, nach beiden Seiten hin aus, so zwar,

daß die aͤußerste Oberflaͤche dieser Art von Koͤpfen eine dem

Kreise des Rades entsprechende Kruͤmme bildet. Der Reifen des Rades besteht

aus zwei winkeligen Ringen Schmiedeisen, wie man sie in dem Durchschnitte Fig. 53 bei

g, g, g, g sieht, und diese Ringe sind an die

Plattenkoͤpfe der Speichen genietet. Das eigentliche Geleise bildet ein

schmiedeiserner Reifen, welcher heiß angelegt, und in gehoͤrigen

Zwischenraͤumen zwischen den Speichen an jeden der beiden winkeligen Ringe

angenietet wird.

Als meine Erfindungen, worauf ich meine Patentanspruͤche gruͤnde,

erklaͤre ich nun: 1) die beschriebenen und in Fig. 45 und 46

abgebildeten Ventile, welche sich in Gehaͤusen bewegen, diese Ventile

moͤgen cylindrisch oder prismatisch seyn, und es mag nur eines dieser

Ventile, gleich des gewoͤhnlichen Treibventiles angewendet werden, oder man

mag sich beider bedienen, um den Zufluß von Dampf in den Cylinder zu irgend einer

bestimmten Periode des Stoßes der Maschine zu unterbrechen.

2) den Mechanismus, oder die mechanischen Vorrichtungen, durch welche die Bewegung

des Eintrittsventiles zu jeder Zeit abgeaͤndert werden koͤnnen, der

Mechanismus mag auf die beschriebene, oder auf irgend eine andere, auf demselben

Principe beruhende Weise eingerichtet seyn.

3) die beschriebene Vorrichtung an dem Kessel der Dampfmaschinen zum Behufe der

Regulirung des Eintrittes des Wassers in den Kessel, indem die Pumpe verhindert wird

Wasser zu ziehen, so oft das Wasser in dem Kessel eine gewisse Hoͤhe

erreicht.

4) die Vorrichtungen, in Folge deren die relativen Geschwindigkeiten der

Trageraͤder der Dampfwagen den Umstaͤnden angepaßt werden

koͤnnen, wenn der Wagen in keiner geraden Linie fortlaͤuft. Das

Princip meiner Erfindung besteht in dem Treiben zweier Trageraͤder an einer

Achse, ohne daß die Bewegung des einen von jener des anderen abhaͤngt, und

zwar durch einen beiden gemeinschaftlich zukommenden Fuͤhrer, dessen Wirkung

auf die beiden Raͤder jedem erforderlichen Unterschiede in der

Geschwindigkeit der Umdrehung der Raͤder angepaßt werden kann. Ich habe zwei

Anwendungsmethoden dieses Principes beschrieben; man kann aber eben so leicht auch

noch viele andere benuzen, so daß ich daher alle auf dieses Princip basirten

Mechanismen als mein Patentrecht in Anspruch nehme.

5) die Verfertigung der Trageraͤder der Dampfwagen auf die angegebene Weise;

naͤmlich die Verbindung der Speichen mit den Naben, und die beschriebene

Weise die Reifen zu verfertigen.

6) endlich die Anwendung eines Dampfcylinders und Kolbens, um einen Druk auf den

Hebel eines Griffes zu erzeugen, dessen man sich an den Dampfwagen bedient, um deren

Geschwindigkeit zu vermindern.

Von allen jenen Theilen, welche bereits bekannt sind, nehme ich keinen als meine

Erfindung in Anspruch.

Tafeln