| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, auf welche sich William Brown, Kaufmann zu Liverpool, in Folge einer von einem im Auslande wohnenden Fremden erhaltenen Mittheilung am 9. Junius 1832 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 49, Jahrgang 1833, Nr. XLV., S. 241 |

| Download: | XML |

XLV.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen, auf welche

sich William Brown,

Kaufmann zu Liverpool, in Folge einer von einem im Auslande

wohnenden Fremden erhaltenen Mittheilung am 9. Junius

1832 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. April 1833, S.

169.

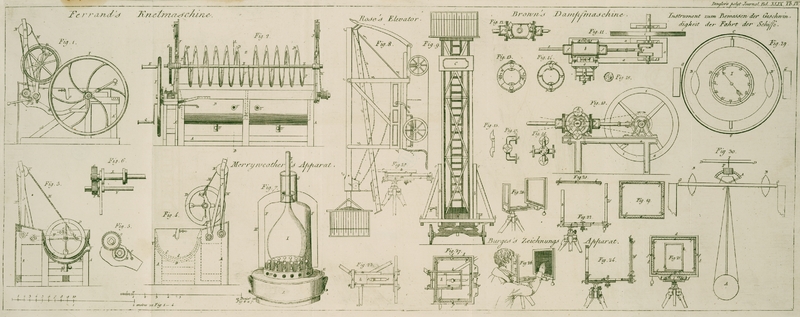

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Brown's Verbesserungen an den Dampfmaschinen.

Die Erfindung des Patenttraͤgers besteht in einer gewissen Vorrichtung, durch

welche an dem sich schwingenden Cylinder einer Dampfmaschine ein Schieberventil oder

eine Schieberklappe erzeugt wird, mittelst welchem durch die Schwingung dieses

Cylinders selbst der Zutritt des Dampfes in den Cylinder abwechselnd gestattet und

unterbrochen wird.

Fig. 10 zeigt

die Maschine im Aufrisse, waͤhrend sie in Fig. 11 im Grundrisse

sichtbar ist. Gleiche Buchstaben beziehen sich an beiden Figuren auch auf gleiche

Gegenstaͤnde. a ist naͤmlich das Gestell,

welches die ganze Maschine traͤgt; b die Maschine

oder der Dampfcylinder, welcher sich an den Achsen cc

schwingt, die sich an jeder Seite des Cylinders in den Zapfenlagern dd drehen. e ist die

Kolbenstange, welche, wie man sieht, durch beide Enden des Cylinders geht, und zwar

durch die Schlußbuͤchsen ff, die sich an

beiden Enden befinden. Diese Schlußbuͤchsen sind hier viel laͤnger,

als sie sonst an feststehenden Dampfmaschinen zu seyn pflegen; der Zwek dieser

Einrichtung ist, der Kolbenstange an beiden Enden des Cylinders ein

moͤglichst langes Lager zu verschaffen. In die Schlußbuͤchsen wird

Hanf, Baumwolle oder irgend ein sonstiges, als Liederung gebraͤuchliches

Material gebracht, wodurch die Dekel des Cylinders an den Stellen, durch welche die

Kolbenstange geht, dampfdicht verschlossen werden koͤnnen. g ist der Winkelhebel oder die Kurbel, an der die

Kolbenstange durch die gewoͤhnlichen Riemen und Schluͤssel angebracht

ist. h ist die Hauptwelle, mit welcher irgend ein

Muͤhlenwerk oder irgend eine sonstige Maschinerie, die durch die Dampfs

Maschine in Thaͤtigkeit gesezt werden soll, verbunden wird. i ist ein an der Hauptwelle aufgezogenes Flugrah; die

Hauptwelle selbst dreht sich in den Zapfenlagern, welche oben an das Gestell aa geschraubt sind.

Die punktirten Linien in Fig. 10 bezeichnen die

Stellungen, in welche der Cylinder o durch seine

Schwingungen um seine Achse geraͤth. Man wird hieraus ersehen, daß die

Dampfwege oder die an jedem Ende des Cylinders angebrachten Oeffnungen, wie man sie

in der Seitenansicht des Cylinders Fig. 12 bei k, l erblikt, bei jeder Schwingung des Cylinders sich

durch einen Raum bewegen muͤssen, welcher dem an jedem Ende des Cylinders

zwischen den punktirten Linien mm befindlichen

Raume gleich ist, so daß diese Oeffnungen abwechselnd an die Eintrittsstelle, d.h.

an jenen Punkt, an welchem der Eintritt des Dampfes in dem Cylinder Statt findet,

oder an die Austrittsstelle, d.h. an jenen Punct gelangen, an welchem der Dampf,

nachdem er auf den Kolben gewirkt hat, aus dem Cylinder in den Verdichter oder in

die freie Luft austritt, je nachdem die Maschine eine Verdichtungs- oder eine

Hochdrukmaschine ist.

In Fig. 11 und

12 sieht

man bei nn zwei abgeschliffene Flaͤchen

oder Platten an jener Seite des Cylinders befestigt, an welcher die Oeffnungen k, l angebracht sind, durch welche der Dampf an jeder

Seite des Kolbens Zutritt hat. Diese beiden Platten schieben oder bewegen sich gegen

zwei aͤhnliche abgeschliffene Platten, die sich an der spaͤter zu

beschreibenden Dampfbuͤchse oder Roͤhre o

und an den Austrittsgaͤngen oder Oeffnungen befinden.

In Fig. 10 und

11 ist

a eine kreisfoͤrmige, flache Roͤhre

oder Buͤchse, welche den Dampf in den Dampfcylinder ein- und austreten

laͤßt, und von der man in Fig. 13 einen Grundriß,

in Fig. 14

hingegen einen Durchschnitt sieht, aus welchem dessen Einrichtung Jedermann

verstaͤndlich werden wird. An der dem Dampfcylinder zunaͤchst

gelegenen Seite befinden sich zwei abgeschliffene Platten p,

q, deren jede bei r, s und t, u mit zwei Oeffnungen versehen ist, die zum Eintritt

und Austritt des Dampfes bestimmt sind. Diese kreisfoͤrmige Roͤhre

oder Buͤchse wird durch die Schraube v, welche

durch eine in Fig.

15 einzeln dargestellte Klammer w geht, in der

Stellung erhalten, die man aus Fig. 10 und 11 ersieht,

wobei der untere Theil der kreisfoͤrmigen Roͤhre von dem Gestelle a getragen wird.

Aus dem Durchschnitte dieser kreisfoͤrmigen Roͤhre in Fig. 14 wird man sehen,

daß sich zwischen den Oeffnungen oder Muͤndungen r,

s und t, u zwei Scheidewaͤnde x, x befinden, so daß, waͤhrend der Dampf das

untere Fach oder die untere Abtheilung der kreisfoͤrmigen Roͤhre o erfuͤllt, das obere Fach als Austrittsgang des

Dampfes an beiden Enden des Cylinders wirkt, und daß, wenn das obere Fach fuͤr den

Kessel offen sieht, das untere Fach den Austritt des Dampfes an beiden Enden des

Cylinders gestattet. y, Fig. 11, ist eine

Roͤhre mit Armen, welche man in Fig. 16 und 17 einzeln

fuͤr sich abgebildet sieht, und welche mittelst der Randstuͤke mit

Huͤlfe von Schraubenbolzen und Schraubenmuttern an anderen Randstuͤken

A, die sich an der kreisfoͤrmigen

Roͤhre o befinden, befestigt wird. Vorn an den

mit Armen versehenen Roͤhren y ist eine

kreisfoͤrmige Platte B angebracht, in der sich

vier Oeffnungen C, D und E,

F befinden, welche saͤmmtlich in die mit Armen versehenen, und

uͤbrigens nicht direct mit einander in Verbindung stehenden Roͤhren

y fuͤhren. G ist

eine weitere kreisrunde Platte, die man in Fig. 18 einzeln und

abgenommen, in Fig.

11 hingegen an ihrer gehoͤrigen Stelle angebracht sieht. Sie wird

naͤmlich mittelst der Schraube H an die Platte

B geschraubt, und zwar in der Art, daß die

Loͤcher oder Ausschnitte I und die Oeffnungen CD und EF verbinden, d.h.

daß das Loch I eine Verbindung oder einen Weg

fuͤr den Dampf von E nach F, dessen Zwek spaͤter erhellen wird, herstellt. K stellt ein in die Platte G

gebohrtes Loch vor, in welches Loch ein Griff oder Hebel eingesenkt wird, wenn der

Durchgang durch dasselbe geoͤffnet oder geschlossen werden soll.

Die Oberflaͤchen der beißen Platten B und C sind genau abgeschliffen, so daß dieselben, nachdem

sie zusammengeschraubt worden, dampfdicht schließen, und daß folglich der Dampf

lediglich nur durch die beschriebenen Loͤcher oder Gaͤnge gehen

kann.

Will man sich nun den Gang dieser Maschine versinnlichen, so muß man sich vorstellen,

daß die von einem Dampfkessel herfuͤhrende Dampfroͤhre mit dem

Randstuͤk L der armigen Roͤhren in

Verbindung steht. Der Dampf wird daher durch die in der Platte L befindliche Oeffnung oder Muͤndung C und durch den Gang D

treten, und dann das untere Fach der kreisrunden Roͤhre oder

Dampfbuͤchse o erfuͤllen. Aus diesem wird

der Dampf in den Dampfcylinder b eintreten, wenn beide

Oeffnungen k und l den

Muͤndungen oder Oeffnungen u, s gegenuͤber

zu stehen kommen, und dafuͤr bei diesen Oeffnungen austreten, wenn sie den

Muͤndungen oder Oeffnungen t, r gegenuͤber

zu liegen kommen. Wenn die Kurbel oder der Winkelhebel z.B. in der durch den Pfeil

angedeuteten Richtung bewegt wird, so wird das aͤußere Ende des Cylinders b herabgedruͤkt, und die Oeffnung k dem unteren Fache der Dampfroͤhre o bei u geoͤffnet

werden, so daß der Dampf in den Cylinder eintreten und den Kolben in

Thaͤtigkeit sezen kann. Mittlerweile wird aber die Oeffnung l des Cylinders b der

Oeffnung r gegenuͤber zu stehen kommen, wodurch

der Dampf, nachdem er auf diese Seite des Kolbens gewirkt hat, in das obere Fach

der kreisrunden Roͤhre oder Buͤchse o

uͤbergehen, und entweder in einen Verdichter oder in die freie Luft gelangen

wird. In Folge der fortwaͤhrenden Umdrehung der Kurbel g wird aber dann das entgegengesezte Ende des Cylinders

herabgedruͤkt werden, wodurch der Eintritt des Dampfes in die Oeffnung k gehindert, durch die Oeffnung l hingegen gestattet wird, so daß die Oeffnung k dann der Oeffnung t gegenuͤber zu

stehen kommt, und daß der Dampf folglich bei dieser Seite des Kolbens austreten

kann.

Es erhellt von selbst, daß die Oberflaͤchen der Platten und u und p, q sehr genau

abgeschliffen, oder mit elastischen Liederungen versehen seyn muͤssen, damit

dieselben dampfdicht schließen. Will man diese Maschine bei einer

Condensations-Dampfmaschine anwenden, so werden die an den Verdichter

fuͤhrende Roͤhre mit dem Randstuͤk M verbunden, und die uͤbrigen erforderlichen Theile angebracht und

durch die Maschine in Bewegung gesezt. Soll die Vorrichtung jedoch an einer

Hochdruk-Dampfmaschine in Anwendung kommen, so braucht man an dem

Randstuͤk M bloß eine Roͤhre an,

zubringen, welche den Dampf in irgend einer erforderlichen Richtung von der Maschine

wegfuͤhrt. Will man eine Aenderung in dem Gange der Maschine vornehmen, oder

will man z.B. veranlassen, daß sich die Kurbel in einer der fruͤheren

entgegengesezten Richtung bewegt, so braucht man die Platte G mittelst eines in die Oeffnung k

eingesenkten Hebels oder Griffes nur so zu drehen, daß die Loͤcher I und J zwischen (C und E und D und F einen Gang

oͤffnen, wodurch das obere Fach der Roͤhre o in das Dampffach, das untere hingegen in den Ausfuͤhrungsgang

fuͤr den Dampf, nachdem derselbe den Kolben bewegt hat, verwandelt wird.

Als seine Erfindung nimmt der Patenttraͤger nur die Einrichtung der Platten

nn an dem Dampfcylinder b, und der Platten p, q an der kreisrunden

Roͤhre o in Anspruch, wodurch in Folge der

Schwingungen des Cylinders Schieberventile gebildet werden, die den Eintritt des

Dampfes abwechselnd gestatten oder verhindern.

Tafeln