| Titel: | Verbesserter Mechanismus, der in Verbindung mit den Theilen der Dampfmaschine oder anderer Maschinen, wie z.B. der Pumpen, Feuersprizen, Wasserräder, Luftpumpen, Verdichter und Gebläse, eine Verbesserung an allen diesen Maschinen bewirkt, und auf welchen sich Thomas Smith, Mechaniker von Derby in der Grafschaft Derby, am 14. Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 51, Jahrgang 1834, Nr. LXXV., S. 338 |

| Download: | XML |

LXXV.

Verbesserter Mechanismus, der in Verbindung mit

den Theilen der Dampfmaschine oder anderer Maschinen, wie z.B. der Pumpen, Feuersprizen,

Wasserraͤder, Luftpumpen, Verdichter und Geblaͤse, eine Verbesserung an

allen diesen Maschinen bewirkt, und auf welchen sich Thomas Smith, Mechaniker von

Derby in der Grafschaft Derby, am 14. Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Vol. IX. Supplement.

S. 152.

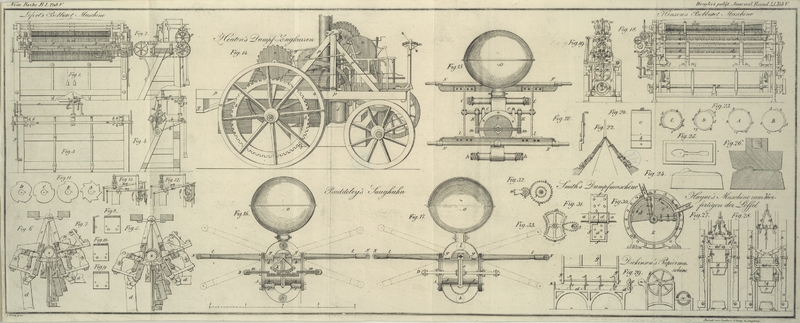

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Verbesserter Mechanismus an Maschinen etc.

Der Gegenstand dieses Patentes ist eine kreisende Maschine, welche durch Dampf,

Wasser oder irgend eine andere Fluͤssigkeit in Bewegung gesezt, und als

Triebkraft fuͤr irgend eine Maschinerie, oder durch Umkehrung ihrer

Thaͤtigkeit als Pumpe zum Heben oder Austreiben von Wasser, oder zum

Einblasen von Luft benuzt werden kann.

Der Apparat besteht 1) aus einer hohlen Trommel oder einem Cylinder, innerhalb

welchem sich zwei quadrantenfoͤrmige Kolben umdrehen, deren Geschwindigkeit

jedoch verschieden ist; d.h. der eine Kolben bewegt sich schnell in dem Cylinder

herum, waͤhrend ihm der andere langsam folgt. Die Folge dieser Ungleichheit

der Bewegung zwischen den beiden Kolben ist, daß die Flaͤche des hinteren

sich langsam bewegenden Kolbens als ein Aufhaͤlter oder als eine

Oberflaͤche wirkt, die dem Druke des Dampfes oder der sonstigen Fluͤssigkeit Widerstand

leistet, und welche den vorausgehenden Kolben vorwaͤrts treibt.

Waͤhrend der Zeit, welche der erste Kolben braucht, um an den Ruͤken

des zweiten Kolbens zu gelangen, wird sich lezterer so weit vorwaͤrts bewegt

haben, daß zwischen der Einfuͤhrungsroͤhre und dem kleinen, zwischen

dem Ruͤken des zweiten Kolbens' und der vorderen Flaͤche des ersten

Kolbens befindlichen Raume eine Communication eroͤffnet wird. Nun wird dann

seinerseits der erste Kolben der Aufhaͤlter werden und sich langsam

vorwaͤrts bewegen, waͤhrend die Kraft des Dampfes oder der sonstigen

Fluͤssigkeit den anderen Kolben mit Geschwindigkeit vorwaͤrts treibt,

bis auch er wieder an den Ruͤken des vorhergehenden Kolbens gelangt u.s.f.

Diese abwechselnde Geschwindigkeit wird durch eine eigene Methode die beiden Kolben

mittelst eines Paares elliptischer Raͤder, oder mittelst irgend einer anderen

Vorrichtung mit einander zu verbinden, regulirt.

In Fig. 30

sieht man das Innere des Cylinders, an welchem die Endplatte abgenommen ist, damit

man die Kolben deutlich sehen kann. Fig. 31 ist eine

Laͤngenansicht der Achse mit zwei daran befestigten Kolben, wovon man von

einem die vordere Flaͤche, von dem anderen aber den Ruͤken sieht. a ist die Achse, welche horizontal durch den Mittelpunkt

des am Boden befestigten Cylinders b, b, b geht. c und d sind die beiden

Kolben, welche an den mit a, c und a, d bezeichneten Theilen der Achse festgemacht sind.

Die beiden Theile werden durch einen Stift und eine Scheide, wie man in Fig. 31 durch

Punkte angedeutet sieht, so mit einander verbunden, daß sich a, c und a, d mit ihren entsprechenden Kolben

von einander unabhaͤngig bewegen koͤnnen.

Laͤßt man nun Dampf oder irgend eine andere Fluͤssigkeit bei der

Eintrittsoͤffnung e in die Maschine eintreten, so

wird dieselbe laͤngs der Furche oder des Canales f, die rund um den Rand des Kolbens c geht,

laufen, in den zwischen den beiden Kolben befindlichen Raum g fließen, und daselbst ihre Kraft ausuͤben; d.h. sie wird die

beiden Kolben aus einander treiben, und da die Oberflaͤche des Kolbens d als Sperrer oder Aufhaͤlter wirken wird, so

wird folglich der Kolben c rasch in der Richtung des

Pfeiles vorwaͤrts getrieben werden. Zugleich wird sich aber auch der Kolben

d langsam vorwaͤrts bewegen, und dadurch die

Austrittsmuͤndung h dem Canale i oͤffnen, so daß der in dem unteren mit k bezeichneten Theile des Cylinders enthaltene Dampf

durch diesen Canal entweicht, und folglich diesen Theil des Cylinders im Zustande

eines Vacuums zuruͤklaͤßt.

Ehe jedoch der Kolben c auf seinem kreisfoͤrmigen

Laufe den Kolben d einholt, wird sich lezterer so weit

vorwaͤrts bewegt haben, daß sein Canal i auf

dieselbe Weise mit der Eintrittsoͤffnung e in

Communication kommt, auf welche man jene des Kolbens c

in Fig. 30

damit in Communication sieht. Auch wird dann der Kolben c die Austrittsoͤffnung h

oͤffnen, damit der Dampf oder die sonstige Fluͤssigkeit, durch die er

herumgetrieben wurde, austreten kann. Auf diese Weise werden sich also die beiden

Theile der Achse a, c und a,

d in Folge der auf einander folgenden wechselweisen Wirkungen der beiden

Kolben mit unterbrochener und verschiedener Geschwindigkeit umdrehen. Da jedoch

diese verschiedene Geschwindigkeit durch zwei Paare elliptischer Raͤder einer

allgemeinen oder Hauptwelle mitgetheilt wird, so werden sich diese unterbrochenen

Geschwindigkeiten in eine gleichfoͤrmige kreisende Bewegung der Welle

umwandeln.

Da die Steuerung der elliptischen Raͤder hinlaͤnglich bekannt ist, so

brauchen wir deren Einrichtung hier nicht zu beschreiben; wohl aber muͤssen

wir in eine Eroͤrterung jener eigenthuͤmlichen Methode eingehen, nach

welcher der Patenttraͤger dem folgenden Kolben eine langsame Bewegung

mittheilt, die von der schnellen Bewegung des vorausgehenden Kolbens abgeleitet

ist.

Fig. 32 zeigt

ein Rad mit zweierlei Verzahnungen z und y, wovon die eine einen groͤßeren Halbmesser hat

als die andere. An einer Achse, welche mit der Achse dieses Rades parallel

laͤuft, sind zwei gezaͤhnte Kreissegmente von verschiedenen

Halbmessern x und w

befestigt, und diese Segmente greifen in die entsprechenden Zaͤhne der

Raͤder z und y Gesezt

nun, die Welle v des Rades x,

y sey die oben erwaͤhnte Hauptwelle, in welcher sich die

verschiedenen Geschwindigkeiten der beiden Kolben aufloͤsen, um dieselbe mit

gleichfoͤrmiger Geschwindigkeit umzutreiben; und gesezt die Segmente x, w seyen an dem Ende jenes Theiles der Achse, der in

Fig. 31

mit a, c bezeichnet ist, befestigt, so wird sich, wenn

der Kolben c durch die Kraft des Dampfes oder der

sonstigen Fluͤssigkeit in seinem Cylinder vorwaͤrts getrieben wird,

und indem das Segment x in den groͤßeren Radius

des Rades z eingreift, die Hauptwelle v, so lange das Segment x

mit ihr in Verbindung bleibt, mit einer Geschwindigkeit bewegen, die mit jener des

Kolbens c im Verhaͤltnisse steht; so wie aber das

Segment w mit dem Zahnkreise von kleinerem Halbmesser

y in Beruͤhrung kommt, wird die

veraͤnderte Geschwindigkeit eintreten.

Gesezt nun ferner, es sey an der Achse des anderen Kolbens bei a, d, Fig. 31, ein dem Rade z, y aͤhnliches

Rad befestigt, und zwei

Zahnsegmente, wie x und w,

seyen in einer der fruͤheren entgegengesezten Richtung an der Hauptwelle v befestigt, so daß sie auf die oben beschriebene Weise

in die eben erwaͤhnten Raͤder eingreifen, so wird man begreifen, daß

in dem Augenblike, in welchem das Segment x der ersten

Achse a, c auf den Zahnkreis z der erst erwaͤhnten Achse zu wirken aufhoͤrt, auch das

entsprechende Segment x an der Hauptwelle v beginnen wird in den Zahnkreis z des an der Achse a, d des anderen Kolbens

befestigten Rades einzugreifen. Die Hauptwelle v wird

mithin dadurch, daß die beiden Kolben abwechselnd wirken, bestaͤndig in

kreisender Bewegung erhalten werden. So wie hingegen das Segment w abwechselnd in das Rad y

von kleinerem Durchmesser eingreift, werden die damit in Verbindung stehenden Kolben

eine langsamere Bewegung erhalten, so wie dieß zu der bei Fig. 30 beschriebenen

Vorrichtung noͤthig ist.

Eine andere Vorrichtung, durch welche sich von einer gleichfoͤrmigen

kreisenden Bewegung eine unterbrochene Raͤderwerksbewegung ableiten

laͤßt, sieht man in Fig. 33. Diese

Vorrichtung kann auf eine der eben beschriebenen aͤhnliche Weise angewendet

werden, indem man das Rad u an der Achse des einen der

Kolben, wie z.B. a, c und das Getrieb t an der Hauptwelle v

anbringt, oder umgekehrt, so daß, wenn einer der concaven Theile des Rades auf das

Getrieb wirkt, die Welle dieses Getriebes eine langsame Bewegung erhaͤlt,

waͤhrend sich dieselbe mit bedeutender Geschwindigkeit bewegt, wenn die

convexen Theile des Rades in das Getriebe eingreifen.

Tafeln