| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich Josua Taylor Beale, Mechaniker im Church Lane, Whitechapel, Grafschaft Middlesex, am 28. März 1822 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 51, Jahrgang 1834, Nr. LXXXVIII., S. 401 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich

Josua Taylor Beale,

Mechaniker im Church Lane, Whitechapel, Grafschaft Middlesex, am 28. Maͤrz 1822 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Maͤrz 1833, S.

101.

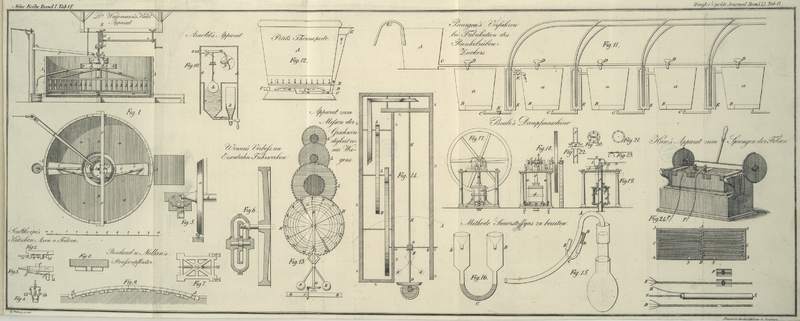

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen.

Meine Erfindung, sagt der Patenttraͤger, besteht in einer eigens

thuͤmlichen Verbindung oder Einrichtung gewisser Theile einer Dampfmaschine,

wodurch der Dampfcylinder an einer fixirten hohlen Kolbenstange bewegt wird, und

wobei diese hohle Kolbenstange sowohl als Einfuͤhrungs-, denn als

Ausfuͤhrungsgang fuͤr den Dampf dient.

Fig. 17 ist

ein Fronteaufriß einer nach meiner Erfindung erbauten Maschine. Fig. 18 gibt einen

Seitenaufriß derselben, und Fig. 19 ist ein

Durchschnitt durch Fig. 17. Fig. 20, 21 und 22 zeigen der groͤßeren Deutlichkeit wegen mehrere Theile einzeln

fuͤr sich dargestellt. An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche

Buchstaben auch auf gleiche Gegenstaͤnde.

An die vier Eken der zwei rechtekigen Rahmen sind vier Saͤulen oder Pfosten

aa geschraubt, wodurch das Gestell gebildet

wird, auf welchem die Maschine ruht, d ist der

Dampfcylinder, dessen Dekel ee mit

Schlußbuͤchsen versehen sind, durch die die Kolbenstange f geht. Diese Kolbenstange ist hohl, wie der

Durchschnitt in Fig. 19 zeigt, und dient sowohl als Eintritts-, denn als

Austrittsroͤhre des Dampfes aus dem Cylinder.

An der Kolbenstange f ist der Kolben d, Fig. 19, befestigt, und

dieser Kolben ist den allgemein gebraͤuchlichen aͤhnlich, mit dem

Unterschiede jedoch, daß die Klappen h und i, welche dem Dampfe gegen den Dampfcylinder hin und von

demselben weg zu stroͤmen gestatten, daran angebracht sind. Die

Dampfroͤhre j fuͤhrt von dem Kessel her,

und steht bei k mit der hohlen Kolbenstange f in Verbindung.

An dem oberen oder Scheitelende der Kolbenstange befindet sich eine

Schlußbuͤchse in derselben, durch welche die Stange l geht, die an der Klappe oder dem Ventile m

befestigt ist, und mittelst welcher diese Klappe durch den Hebel n oder o von ihrem Size emporgehoben werden

kann. Der Hebel n hat seinen Stuͤzpunkt in q; der Hebel o hingegen ist

gebogen; das eine Ende desselben ist unter einem rechten Winkel gebogen, und unter

dem Hebel n bei p

festgemacht, so daß er bewirkt, daß die Klappe m auf

ihrem Size ruht, wenn nicht durch die an der Hauptwelle r angebrachten Wischer 2 und 3, oder durch ein Herabdruͤken des

Hebels n mit der Hand darauf gewirkt wird.

Die Hauptwelle r dreht sich in vier Zapfenlagern s, und ist mit zwei Kurbeln oder Winkelhebeln t ausgestattet, welche durch die Verbindungsstangen, die

an dem Gestelle, an welchem sich der Dampfcylinder d

befindet, befestigt sind, in Bewegung gesezt werden. Dieses Gestell, welches eine

Wiege (cradle) genannt wird, besteht aus einem starken,

vierekigen Rahmen v, und in diesem Rahmen ist der

Cylinder durch die an dessen beiden Seiten befindlichen Zapfen w befestigt, so daß, ohne daß der Cylinder in Unordnung

geraͤth, eine leichte Bewegung hervorgebracht werden kann. Der Cylinder wird

sich auf diese Weise frei senkrecht an der Kolbenstange bewegen koͤnnen,

selbst wenn einige Theile nicht ganz genau seyn sollten; ein Umstand, der nicht

Statt finden koͤnnte, wenn das Gestell diese leichte Bewegung nicht

zuließe.

An den Seitentheilen xx der Wiege oder der Rahmen

vv sind Achsen oder Zapfen yy angebracht, an denen die Verbindungsstangen u, und auch die Reibungsraͤder zz befestigt sind. Auch diese Zapfen oder Achsen

yy lassen eine leichte Bewegung zu, ohne daß

der Dampfcylinder dadurch verruͤkt wird; diese Bewegung, die zu demselben

Zweke dient, wie die fruͤher beschriebene, erfolgt jedoch hier in

entgegengesezter Richtung.

Vor und hinter dem Cylinder D sind zwei senkrechte

Fuͤhrer oder Leiter 44 angebracht, zwischen denen sich das Rad zz bewegt, wie aus einem Blike auf Fig. 17 und 18 erhellen

wird.

Fig. 20 zeigt

den Kolben g fuͤr sich allein dargestellt, und

Fig. 21

ist ein metallener Ring, der innerhalb oder außerhalb der Nuͤsse des Kolbens

herabgeschraubt wird, damit er nicht abgehen kann.

Fig. 22

stellt die einzelnen Theile der Kolbenstange im Durchs schnitte dar, und zugleich

auch die Art und Weise, auf welche der Kolben damit verbunden ist. Man wird aus

dieser Figur ersehen, daß die Kolbenstange aus zwei Roͤhren besteht, von

denen jede mit einem Randstuͤke ausgestattet ist, mit Huͤlfe dessen

die Roͤhre mittelst Schrauben an dem Kolben festgemacht ist.

Ich muß hier bemerken, daß das Flugrad an einer Maschine, welche bloß einen Cylinder

hat, belastet werden muß, um dem Dampfcylinder

d das Gleichgewicht zu halten. In allen Faͤllen

hingegen, in welchen zwei Cylinder vorhanden sind, koͤnnen dieselben offenbar

so an der Hauptwelle angebracht werden, daß jeder Cylinder dem anderen zum Theil das

Gleichgewicht haͤlt, die Maschine mag mit hohem oder niederem Druke

arbeiten.

Ich will nun erklaͤren, auf welche Weise die Maschine arbeitet, und hierbei

annehmen, der Dampf werde in der Dampfroͤhre j

von einem Dampfkessel hergeleitet, und der an der Hauptwelle r befindliche Wischer 3 wirke auf den Hebel o.

Dadurch wird naͤmlich die Klappe m durch die

Stange l von ihrem Size emporgehoben, so daß der Dampf

in die hohle Kolbenstange und aus dieser zwischen dem oberen Dekel des

Dampfcylinders und dem stritten Kolben durch die Klappe h in den Dampfcylinder gelangen kann. Diese Klappe besteht naͤmlich

aus zwei abgeschliffenen, an einer und derselben Spindel befestigten Platten, und

diese Spindel bewegt sich durch Fuͤhrungs- oder

Leitungsloͤcher, welche sich, wie Fig. 20 zeigt, in Stegen

befinden, die quer uͤber die Oeffnungen in dem Kolben g laufen.

Wenn nun der obere Dekel oder Boden des Dampfcylinders die Klappe auf diese Weise auf

ihren unteren, gleichfalls abgeschliffenen Siz herabgedruͤkt hat, so ist der

obere Theil der Klappe zum Behufe des Ueberganges des Dampfes aus der Kolbenstange

in den oberen Theil des Cylinders geoͤffnet, wodurch dieser Cylinder

veranlaͤßt wird, sich so lange von dem fixirten Kolben zu entfernen, bis der

untere Dekel oder Boden des Cylinders mit der Spindel der Klappe h in Beruͤhrung kommt, und dadurch

veranlaͤßt, daß der obere Theil verschlossen, die untere Klappe hingegen

geoͤffnet wird, damit der Dampf gegen die untere Seite des Kolbens

stroͤmen, und den Dampfcylinder von dem fixirten Kolben auf diese Seite

druͤken kann.

Zu derselben Zeit, waͤhrend welcher die Klappe h

fuͤr den oberen Theil des Dampfcylinders verschlossen, fuͤr den

unteren Theil desselben hingegen geoͤffnet ist, kommt die Klappe i mit dem unteren Dekel oder Boden des Dampfcylinders in

Beruͤhrung, und oͤffnet dadurch den oberen Theil dieser Klappe in

solcher Weise, daß der Dampf, der den oberen Theil des Cylinders bereits zum

Zuruͤkweichen von dem Kolben veranlaͤßt hat, in den unteren Theil der

hohlen Kolbenstange, und aus diesem, je nach der Einrichtung der Maschine, entweder

in den Verdichter oder in die freie Luft uͤbergeht. Wenn nun aber der obere

Dekel des Dampfcylinders neuerdings wieder mit den Klappen h und i in Beruͤhrung kommt, so wird

der Dampf auch wieder in den oberen Theil des Cylinders einstroͤmen, und auch

der Ausfuͤhrungsgang wird so geoͤffnet seyn, daß der Dampf von der unteren Seite des

Kolbens, den man in Fig. 19 in dieser Stellung steht, austreten kann. Zu bemerken ist, daß es

sehr gut ist, wenn die Spindeln der Klappen h und i mit Federn versehen sind, oder wenn fuͤr eine

sonstige hinreichende Reibung gesorgt wird, damit dem Schließen derselben vorgebaut

wird, wenn sie dadurch, daß die Dekel oder Boden der Cylinder mit ihnen in

Beruͤhrung kamen, in die gehoͤrigen Stellungen getrieben wurden.

Es wurde bereits gesagt, daß der Dampf durch die Klappe m

in die hohle Kolbenstange Zutritt erhaͤlt. Die fuͤr jede Seite des

Kolbens noͤthige Menge Dampf erhaͤlt dadurch Zutritt, daß die Wischer

2 und 3 mit dem Hebel o, der immer durch die Feder 5

herabgedruͤkt gehalten wird, in Beruͤhrung kommen. Die Menge Dampf,

welche bei jedem Stoße eintritt, wird also von der Zeit abhaͤngen,

waͤhrend welcher die Klappe m offen erhalten

wird, so daß mithin diese Menge durch die Laͤnge der Wischer 2 und 3 bestimmt

wird. Die Ausdehnung oder Laͤnge des Stoßes, waͤhrend welchem der

Dampf eintritt, und dann abgeschnitten wird, kann also so regulirt werden, daß der

Rest dieses Stoßes durch die Ausdehnung des Dampfes hervorgebracht wird.

Soll nun die Maschine in Gang gesezt werden, so wird der Hebel n mit der Hand herabgedruͤkt, wodurch die Klappe m geoͤffnet, und dem Dampfe der Zutritt in den

Cylinder gestattet wird. Aus Fig. 19 sieht man, daß

sich in der Kolbenstange f eine Scheidewand 6 befindet,

die diese Stange in zwei Theile theilt, von denen der eine als

Eintrittsroͤhre fuͤr den Dampf in den Cylinder, der andere oder untere

hingegen als Austrittsroͤhre fuͤr denselben dient.

Im Falle nun dieser Apparat an einer Dampfmaschine mit niederem Druke angewendet

werden soll, wird an dem unteren Theile der Kolbenstange eine Roͤhre

befestigt, welche in den Verdichter fuͤhrt; soll sie hingegen an einer

Hochdrukdampfmaschine ihre Anwendung finden, so wird eine in den Rauchfang des Ofens

oder in die freie Luft fuͤhrende Roͤhre daran angebracht.

Wenn die Maschine in Bewegung gesezt werden soll, so bewirke ich, daß der Bodendekel

des Dampfcylinders auf die Klappen h und i wirkt, indem ich das Flugrad so lange umdrehe, bis die

Kurbel beinahe auf den Punkt der Unthaͤtigkeit (dead

point) gebracht ist. Dadurch werden diese Klappen naͤmlich so

geoͤffnet, daß der Dampf durch beide Seiten des Kolbens stroͤmen, und

auf diese Weise den Cylinder erhizen wird.

Wenn die Maschine klein ist, so drehe ich die Kurbeln mittelst des Flugrades

uͤber den Punkt der Unthaͤtigkeit hinaus in der Richtung, in welcher

die Welle getrieben werden soll, wodurch die Klappen in die gehoͤrige Stellung

kommen werden. Sind die Maschinen jedoch groß, oder mit zwei Cylindern ausgestattet

(und besonders bei den Maschinen fuͤr den Seedienst), so muß man im Stande

seyn, die Stellung der Klappen h, i waͤhrend

jeder Periode des Stoßes andern zu koͤnnen, damit sich die Richtung der

Kurbeln an der Hauptwelle jederzeit gleich aͤndern laͤßt. In diesem

Falle bringe ich also an der Spindel der Klappen h, i

solche Stangen an, wie man sie in Fig. 19 durch punktirte

Linien angedeutet steht, und welche durch Schlußbuͤchsen gehen, die sich an

dem oberen Dekel der Dampfcylinder befinden. Diese Stangen verbinde ich an ihrem

oberen Ende durch einen gabelfoͤrmigen Hebel (Fig. 23), mit

Huͤlfe dessen sie dann gemeinschaftlich bewegt werden koͤnnen.

Wenn die Stellung der Klappen zum Behufe der Veraͤnderung der Richtung der

Kurbeln abgeaͤndert werden soll, so muß die Drosselklappe oder der Hahn,

welcher sich an der von dem Kessel herfuͤhrenden Roͤhre befindet,

geschlossen werden, damit der Zutritt des Dampfes unterbrochen und der Gang der

Maschine mithin angehalten wird. Dann muͤssen die mit den Klappen h, i in Verbindung stehenden Stangen durch den durch

punktirte Linien angedeuteten Hebel p nach

Umstaͤnden gehoben oder herabgesenkt werden, wodurch denn auch diese Klappen

gehoben oder gesenkt, und die Richtung der Bewegung des Dampfes und folglich auch

der Kurbeln veraͤndert werden, wobei jedoch, wenn man mit einer großen

einfachen Maschine zu thun hat, sorgfaͤltig darauf zu sehen ist, daß die

Kurbeln nicht an den Punkten der Unthaͤtigkeit angehalten werden. Damit nun

die Wischer zu jeder Zeit, zu welcher die Maschine angehalten (backed) werden soll, schnell unter dem Hebel, o weggeschafft werden koͤnnen, sind die Wischer 2

und 3 an einer Roͤhre angebracht, welche sich an der Hauptwelle r schieben laͤßt, und an der sich zwei Paare von

Wischern befinden, so daß, wenn das eine Paar weggeschoben ist das andere

dafuͤr in eine solche Stellung kommt, daß es, wenn es noͤthig ist, in

Thaͤtigkeit gesezt werden kann.

Fig. 18 zeigt

die Mittel zur Bewegung der Wischer. An der erwaͤhnten Roͤhre befindet

sich naͤmlich ein Griff oder eine Klaue, in welche das eine Ende des Hebels

b eingreift. Wenn nun der Hebel b um seine Achse gedreht wird, so wird er die

Roͤhre, an der sich die Wischer befinden, laͤngs der Hauptwelle

treiben, waͤhrend das Umdrehen dieser Roͤhre durch eine Feder

verhindert wird: eine Einrichtung, die Jedermann deutlich seyn wird.

Obwohl ich nun die Kolbenstange hier als in einer senkrechten Stellung befestigt

beschrieben und abgebildet habe, so ist doch klar, daß dieselbe in gewissen Fallen

auch in horizontaler oder diagonaler Richtung angewendet werden kann. Ich nehme daher

keineswegs die verschiedenen einzelnen Theile der Maschine, welche bereits bekannt

sind, noch auch den besonderen Bau derselben in Anspruch, da dieser (obschon ich ihn

so, wie ich ihn angab, am zwekmaͤßigsten fand) verschieden abgeaͤndert

werden kann; meine Erfindung besteht vielmehr lediglich in der

eigenthuͤmlichen Einrichtung und der Verbindung der verschiedenen Theile

einer Dampfmaschine, in Folge deren der Dampfcylinder an einer fixirten hohlen

Kolbenstange in Bewegung gesezt wird, und in Folge deren diese Kolbenstange sowohl

als Eintritts-, denn als Austrittsroͤhre des Dampfes aus dem Cylinder

dient.

Tafeln