| Titel: | Chemische Beobachtungen über einige schöne Verbrennungen in der Flamme der Aeolipile; über ein neues, schnell und leicht wirkendes Aetherlöthrohr, und über einige sehr kleine mikrochemische Oefen zum Schmelzen und Kupelliren von Metallen. Von Hrn. Professor S. Stratingh Ez., vorgetragen vor der Gesellschaft zur Förderung der Naturwissenschaften zu Groningen. |

| Fundstelle: | Band 52, Jahrgang 1834, Nr. V., S. 21 |

| Download: | XML |

V.

Chemische Beobachtungen

uͤber einige schoͤne Verbrennungen in der Flamme der

Aeolipile; uͤber ein neues, schnell und leicht wirkendes

Aetherloͤthrohr, und uͤber einige sehr kleine

mikrochemische Oefen zum Schmelzen und Kupelliren von Metallen. Von

Hrn. Professor S.

Stratingh Ez., vorgetragen vor der

Gesellschaft zur Foͤrderung der

Naturwissenschaften zu

Groningen.

Aus dem Hollaͤndischen

im Auszuge uͤbersezt.

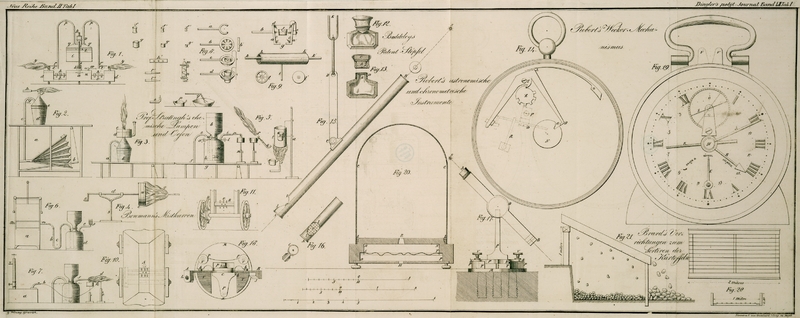

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Beobachtungen einige schoͤnen

Verbrennungen in der Flamme der Aeolipile etc.

Da ich bemuͤht war, alle die Versuche, die ich in meinen

Vorlesungen anstellte, im Kleinen und doch fuͤr meine

Zuhoͤrer deutlich auszufuͤhren, so bediente ich

mich haͤufig der sogenannten Kunstlampen und

Geblaͤse, so wie auch der Flamme der

Weingeist-Aeolipile, welche sich besonders zum Erhizen,

Biegen, Schließen glaͤserner Roͤhren u. dergl. m.

ganz vortrefflich eignet. Ich fand bei dieser Gelegenheit, daß

verschiedene gepuͤlverte brennbare Koͤrper und

Metalle in dieser Flamme auf eine auffallend schoͤne

Weise verbrennen, und ließ mir daher, um diese Versuche weiter

fortzusezen, und um dieselben in einer oͤffentlichen

Vorlesung zeigen zu koͤnnen, eine eigene Aeolipile mit

doppelter Roͤhre und mit einer Sicherheitsklappe

verfertigen, von der ich weiter unten eine Beschreibung

mittheilen werde. Ich kam ferner im Verfolge dieser Versuche auf

die Idee, daß sich diese Kunstflamme noch einfacher und zu

vielen Zweken geeigneter machen ließe, wenn man in einem eigens

dazu eingerichteten Apparate einen Strom atmosphaͤrischer

Luft durch Aether stroͤmen ließe, und diesen Strom dann

entzuͤnden wuͤrde. Meine Versuche gelangen auf

diese Weise noch besser, und um ihnen die groͤßte

Vollkommenheit zu geben, hatte ich weiter nichts mehr zu thun,

als die zu verbrennenden Pulver, statt des Einstreuens mit der

Hand oder mit einem Siebe, durch einen anhaltenden Luftstrom in

die Flamme zu blasen, und zwar zuerst in horizontaler, dann in

senkrechter und zulezt in einer von Unten gerade nach Oben

gehenden Richtung. Indem ich nun dieses Aetherloͤthrohr,

wie ich den Apparat nennen will, mit verschiedenen Spizen und

Muͤndungen versah, konnte ich die Flamme nach Belieben

nach allen Richtungen wenden, und ihr jede Groͤße geben.

Endlich verband ich mit diesem Apparate auch noch besondere

Vorrichtungen, in denen die freie Flamme gesammelt wird, so daß

sie in einem kleinen Ofen oder verlaͤngerten Cylinder

wirken kann. Diese Vorrichtungen koͤnnen auch noch sehr

vortheilhaft als kleine Oefen benuzt werden, wenn

dieselben statt der Aetherflamme mit gehoͤrigen

Brennmaterialien gefuͤllt und dem Luftstrome eines

gewoͤhnlichen Blasbalges ausgesezt werden. Es gelang mir

auf diese Weise hoͤchst kleine Oefen, die nur einige

niederlaͤndische Zolle hoch und breit sind, und welche

sich sowohl zum Schmelzen von Metallen, als zu verschiedenen

anderen Zweken sehr gut eignen, darzustellen.

Beschreibung einer doppelten Aeolipile mit

zwei Weingeistflammen.

Die Aeolipile, welche ich im Eingange erwaͤhnte, und die

man in Fig. 1

abgebildet sieht, ist ganz aus Messing verfertigt. Sie besteht

aus einem runden Weingeistgefaͤße oder einer

groͤßeren Wein, geistlampe a,

die ungefaͤhr 120 bis 130 Wigtjes1000 Wigtjes sind 1,78571 bayer. Pfund oder 4,78567

Wiener Pfund oder 1 franzoͤs. Kilogramm. A. d.

R. Weingeist fassen kann. Dieses Gefaͤß ist mit

einer Muͤndung versehen, welche zur Aufnahme eines

gewoͤhnlichen Dochtes b

dient, und es communicirt ferner durch die in einiger Entfernung

von dieser Muͤndung angebrachten vierekigen Canale c, c' an beiden Seiten mit zwei

damit verbundenen, kleineren, hohlen Cylindern d, d, welche die Stelle von zwei

kleineren, gleichfalls mit Muͤndungen und Dochten e, e' ausgestatteten Weingeistlampen

versehen. Alle diese drei Lampen sind mit einer zur Aufnahme der

Dochte f, f', f'' bestimmten

Dochtroͤhre, und zugleich mit Dekeln g, g', g'' ausgestattet, welche

genau auf die Muͤndungen e,

e' passen, damit die drei Lampen, im Falle sie nicht

gebraucht werden, zur Verhuͤtung der Verdampfung des

Weingeistes luftdicht verschlossen werden koͤnnen. Ueber

dem Weingeistcanale ist zur Verbindung der Theile mit einander

ein breites Stuͤk Messing h,

h' angebracht, welches uͤberdieß aber auch zur

Aufnahme der verschiedenen, losen Mundstuͤke und Dekel,

die zum Verschließen der weiter unten zu beschreibenden

Roͤhren des oberen Gefaͤßes der Aeolipile

gehoͤren, bestimmt sind.

Dieses obere Gefaͤß i nun ist

groͤßer, als das untere Gefaͤß a, indem es 180 bis 200 Wigtjes

Weingeist faßt. Der Weingeist wird durch die Oeffnung oder

Muͤndung k in dieses

Gefaͤß eingefuͤllt, und der Dekel dieser

Muͤndung bildet eine Sicherheitsklappe, indem er durch

eine Schraube mit dem Gefaͤße verbunden, und von Innen

mit einem messingenen, genau in die obere Muͤndung des

Gefaͤßes i einpassenden

Stoͤpsel I, m ausgestattet

ist. Auf diesem Stoͤpsel l, m

ruht eine Spiralfeder, welche durch den mit einer Oeffnung und

einer Schraube versehenen Dekel o

mehr oder minder stark angedruͤkt werden kann, und auf

diese Weise eine Sicherheitsklappe bildet. Es

sind an diesem Gefaͤße ferner auch noch zwei umgebogene

Roͤhren p p' angebracht,

welche genau in die Muͤndungen q

q' einpassen, und durch geeignete Schrauben am

gehoͤrigen Orte fest erhalten werden, so zwar, daß man

diesen Roͤhren in Folge der eben genannten Einrichtung

eine verschiedene seitliche Richtung geben kann. An den Enden

der Roͤhren p p' befinden

sich gebogene, duͤnner zulaufende Muͤndungen, an

welche verschiedene andere, noch duͤnner zulaufende

Mundstuͤke r, r', r'', r''',

oder auch geschlossene Ansaͤze gestekt werden

koͤnnen, im Falle man nur eine Roͤhre braucht oder

den Apparat ganz schließen will.

Das obere Gefaͤß i steht mit

dem unteren Gefaͤße a

mittelst einer Schraube mit doppeltem Schraubengange s, s in Verbindung, und diese

Schraube sowohl an ersterem als an lezterem Gefaͤße durch

eine Mutterschraube t, u. Zum Behufs

des schnellen Auf- und Niederbewegens des Gefaͤßes

i, d.h. um dasselbe schnell der

Weingeistflamme des Gefaͤßes a naͤhern oder es davon entfernen zu

koͤnnen, dient der Knopf v.

Außerdem ist an dem Gefaͤße a

aber auch noch eine Vorrichtung angebracht, wodurch die Flamme

der großen Weingeistlampe gemaͤßigt, und noͤthigen

Falles ausgeloͤscht werden kann, was besonders dann

erforderlich ist, wenn die Hize durch Emporschrauben des

Gefaͤßes i nicht genug

gemaͤßigt werden kann. Mittelst einer Schraube w, die mit einem Knopfe und mit

einer schnell wirkenden doppelten Schraubenmutter versehen ist,

wird naͤmlich ein flaches kupfernes Stuͤk gegen

den Docht geschoben, und nach Belieben dagegen angedrukt, so daß

die Flamme dadurch verringert und sogar gaͤnzlich

ausgeloͤscht werden kann.

Will man sich nun dieses Apparates bedienen, so gießt man durch

die Muͤndung der großen Lampe b einige Unzen Weingeist von 25° ein, wodurch

zugleich die kleineren Seitenlampen gefuͤllt werden. In

die kleineren Seitenlampen kann der Docht schon vor dem

Fuͤllen derselben eingesezt seyn; in die groͤßere

wird derselbe jedoch erst nach dem Fuͤllen zugleich mit

dem Ringe f eingesezt. Hierauf

fuͤllt man auch das obere Gefaͤß i durch die Muͤndung k mit der gehoͤrigen Menge

Weingeist von gleicher Staͤrke, und schließt diese

Muͤndung dann mittelst der Sicherheitsklappe, deren obere

Schraube o mm maͤßig anzieht.

Die Muͤndungen der Roͤhren p, p versieht man hierauf je nach Bedarf mit weiteren

oder engeren Mundstuͤken; und braucht man nur eine

einzige Flamme, so verschließt man die Muͤndung der einen

Roͤhre mit einem gehoͤrigen Dekel. Wird nun der

Docht b angezuͤndet, so

beginnt nach einigen Minuten der Weingeist in dem Gefaͤße

i zu sieden, wo dann der

Weingeistdampf durch die Muͤndungen r r' entweicht; und stekt man nun

auch die beiden Dochte der kleineren Seitenlampen an, so

erhaͤlt man die beiden großen Weingeistflammen y y' von beilaͤufig 20

niederl. Zollen Laͤnge.

Ich glaube, daß das eben beschriebene Instrument einen der ersten

Plaͤze unter den selbstthaͤtigen Geblaͤsen

verdient. Es gewaͤhrt den Vortheil, daß man mehrerlei

Arbeiten damit auf ein Mal vornehmen kann; daß man die Flamme

durch schnelles Auf- und Niederschrauben des oberen

Gefaͤßes und zugleich auch durch die Vorrichtung, welche

zum Behufe des Niederdruͤkens des Dochtes angebracht ist,

gemaͤchlich reguliren kann; daß man durch die

Sicherheitsklappe aller Gefahr uͤberhoben ist; daß man in

dessen Flamme Glasroͤhren erhizen und biegen, die

verschiedenartigsten Dinge ausgluͤhen, verschiedene

Metalle auf Holzkohle schmelzen kann u. dgl. m. Ich will mich

hier nicht weiter uͤber diese Vortheile verbreiten,

sondern gleich zur Beschreibung der Verbrennung verschiedener

Pulver in der Flamme der Aeolipile uͤbergehen.

Ich streute die Pulver der unten erwaͤhnten Substanzen des

meinen Versuchen anfaͤnglich aus freier Hand in die

Flamme, indem ich etwas davon in die Hand nahm, und dieselbe

2–3 Palmen uͤber der Flamme schief gehalten

langsam oͤffnete. Spaͤter bediente ich mich jedoch

kleiner runder oder vierekiger oder rechtekiger Siebe, deren

Loͤcher je nach Umstaͤnden verschiedene

Groͤße hatten, und welche ich in verschiedener

Hoͤhe uͤber der Flamme hielt. In einigen

Faͤllen blies ich die Pulver auch durch

gewoͤhnliche glaͤserne oder blecherne

Roͤhren ein, um auf diese Weise eine ploͤzliche

Verbrennung derselben zu bewirken. Die Versuche gaben im

Wesentlichen folgende Resultate:

Gewoͤhnliches feines Holzkohlenpulver gab durch Einstreuen

einen sehr schoͤnen, rothgelben, feinen Feuerregen, der

mit gebrannten Saͤgespaͤnen bei Weitem nicht so

schoͤn war. Gebranntes Steinkohlenpulver gab eine Menge

kleiner, gelbrother Funken, die mit vielen kleinen

glaͤnzenden Eisenfunken vermengt waren.

Gewoͤhnliches Graphitpulver gab einen Regen von sehr

feinen, rothgelben Funken, welcher schoͤner war als jener

des Kohlenpulvers. Weizenmehl zeigte nur eine sehr matte

Verbrennung; Zuker beinahe gar keine. Haarpuder gab einen

ausgebreiteten Strom schoͤner, langer, gelblich weißer

Funken, wobei sich zugleich bis auf eine Entfernung von

2–3 Palmen von der Flamme ein in der Luft verbreitetes,

und durch die uͤber der Flamme schwebenden

Haarpudertheilchen bewirktes rothgelbes Feuer mit dunkleren

Raͤndern zeigte. Haarpuder durch eine Roͤhre in

die Flamme eingeblasen gab eine große, dunkelgelbe Flaume

aͤhnlich jener des Baͤrlappsamens. Bernsteinpulver

gibt beinahe dieselben Erscheinungen, wie gewoͤhnliches

Harz, kann jedoch noch entzuͤndlicher genannt werden;

auch Benzoë- und Styraxpulver gab mit etwas

Baͤrlappkohle oder Kampher gemengt eine aͤhnliche

Verbrennung, wobei sich ein angenehmer Dampf entwikelte. Die

Erscheinungen, die man beim Einstreuen und Einblasen von

Baͤrlapppulver in die Flamme beobachten kann, sind

hinreichend bekannt. Ausnehmend schoͤn verbrennt Kampher,

wenn derselbe mit etwas Weingeist in ein feines koͤrniges

Pulver zerrieben worden; es zeigen sich naͤmlich beim

Einstreuen dieses Pulvers in die Flamme schoͤne, lange,

gelblich weiße Funken, und uͤber der Weingeistflamme

schoͤne rein weiße Flammen. Kampherpulver mit 2–3

Theilen Mehl vermengt, verbrennt beinahe wie

Baͤrlappsamen, und gehoͤrt zu den sehr leicht

brennbaren Pulvern; hoͤchst brennbar und brennbarer als

alle vorhergehenden ist jedoch ein Gemeng von Kampherpulver mit

2–3 Theilen Baͤrlappsamen. Kampherpulver mit

2–3 Theilen Holzkohlenpulver vermengt, gibt einen

schoͤnen, mit einigen aufsteigenden Flammen durchzogenen

Funkenstrom. Chlorsaures Kali mit etwas Kohle und Schwefel oder

auch Kampher vermengt und in die Flamme gestreut,

spruͤhte lichte glaͤnzende Funken, die mit weißen

leuchtenden Punkten vermischt waren; sezte man dem Gemenge

hingegen etwas Indigo zu, so erhielt die Flamme einen blauen,

etwas purpurartigen Glanz. Durch Einstreuen von Schwefelpulver

erhaͤlt man einen herrlichen Regen von schoͤnen

dunkel azurblauen Funken und um denselben große Flammen mit

blauen und goldgelb eingefaßten Wolken; leider laͤßt sich

dieser Versuch jedoch wegen des erstikenden Schwefeldampfes nur

unter einem gut ziehenden Schornsteine vornehmen. Sehr

schoͤn verbrennt ein Gemenge von Kampher und Schwefel.

Schwefel-Spießglanz faͤrbt die Weingeistflamme

ganz weiß, und gibt ihr einen eigenen blaßgelben Rand. Ein

Gemenge aus Kampher, Mehl und salpetersaurem Kupfer gibt

schoͤne hellgruͤne Funken zwischen

gruͤngelben Flammen; ein Gemenge von Kampher, Mehl und

salpetersaurem Strontian hingegen erzeugt eine herrliche gelbe

und purpurrothe Flamme, in der sich weiße, feuerfarbene und

purpurrothe Funken zeigen; durch Zusaz von etwas Indigo wurde

die Flamme mehr blauroth und an der Spize gelb.

Reine Eisen- oder Stahlspane geben, wenn man sie in die

Flamme der Aeolipile streut, schoͤne, helle, rothgelbe,

dendritische Funken, die sich als ein horizontaler Feuerregen

zeigten. Gewoͤhnlicher Hammerschlag eignete sich nicht so

gut, waͤhrend Gußeißen selbst in Koͤrnern noch

eine bedeutende Wirkung hervorbrachte. Eisenoxydul gibt eine

dunkelrothe Flamme mit einzelnen dunkleren Funken. –

Kupferspane geben keine so lebhafte Verbrennung wie das Eisen;

doch faͤrben sie die Flamme an den Raͤndern und

Enden schoͤn gruͤngelb; schoͤner macht sich noch ein Gemenge von Eisen-

und Kupferfeilspaͤnen. Kupferoxyd, besonders aber das

sogenannte Spanischgruͤn theilt der rothblauen Flamme

einen herrlichen, beinahe einen Zoll breiten gruͤnen Rand

mit. – Messingspaͤne haben eine aͤhnliche

Wirkung, doch ist die Flamme mehr lichtgruͤn. –

Zinkspaͤne geben eine blaurothe, mit weißen Streifen

vermischte Flamme mit vielen rothgelben Funken. Zinkoxyd

hingegen faͤrbt die Flamme nur weiß. – Reine

Zinnspaͤne geben einen bestaͤndigen, aus einer

großen Menge kleiner, rothgelber Kuͤgelchen bestehenden

Feuerregen, der jedoch gleichfalls nach der Reinheit und

Feinheit der Zinnspaͤne verschieden ist. Zinnoxyd

verbreitete eine große Menge kleiner, weißer Funken. –

Spießglanz-Feilspaͤne faͤrben die Enden der

Flamme schoͤn weiß, und geben einen ausgezeichneten

Feuerstrom von kleinen, runden, zusammengehaͤuften

Funken, die, wenn sie auf eine Tafel fallen, noch einen

Augenblik lang fortzubrennen scheinen. Spießglanzoxyd gibt eine

weiße Flamme und einen starken weißen Rauch. – Arsenik

und dessen Oxydul geben eine schoͤne blaue Flamme und

einen diken weißen Dampf. Queksilberoxydul faͤrbt die

Flamme weiß und verbreitet einen starken weißen Rauch.

Phosphor mit kohlenartigen Substanzen vermengt,

entzuͤndete sich auf der Probirtafel und

entzuͤndete auch die uͤbrigen Kohlentheile, so daß

er sich also nicht sehr zu diesen Versuchen eignet. –

Knallsilber mit brennbaren Stoffen vermengt, zeigt nur eine

schwache knisternde Verpuffung. – Die Phosphorescenz des

flußsauren Kalkes wurde wegen des staͤrkeren Lichtes der

Weingeistlampe unbemerkbar. – Papierchen, welche mit

chlorsaurem Kali, salpetersaurem Strontian und schwefelsaurem

Kupfer getraͤnkt worden waren, geben, wenn man sie in die

Flamme streut, keine besonderen Erscheinungen, indem sie sich

wahrscheinlich nicht schnell genug entzuͤnden. –

Alle diese Versuche lassen sich uͤbrigens auch weiter

ausdehnen, und mannigfach abaͤndern, wenn man die Flamme

der Aeolipile vorher selbst faͤrbt, und wenn man statt

der gewoͤhnlichen Weingeistflammen zum Anzuͤnden

der Weingeistdampflampe andere, groͤßere, dazu

eingerichtete Lampen anwendet.

Obschon sich nun die Verbrennung dieser verschiedenen Substanzen

schon bei dem freien Einstreuen derselben in die Weingeistflamme

auf eine ausgezeichnet schone Weise wahrnehmen ließ, so drang

sich mir doch die Idee auf, daß dieses Einstreuen auf eine weit

zwekmaͤßigere Weise geschehen koͤnnte, wenn man

sich des sogenannten Blaspulverapparates dazu bedienen

wuͤrde. Ich nahm daher eine gewoͤhnliche

Emaillirtafel mit doppeltem Blasbalge, Fig.

2, der auf gewoͤhnliche Weise durch den Tritt b mit dem Fuße getreten werden kann.

Das Ende der Windroͤhre c des

Geblaͤses reichte uͤber die Tafel empor, und

wuͤrde daselbst mit dem Pulverapparate d verbunden. Dieser Apparat besteht

naͤmlich aus einem starken, glaͤsernen, von Oben

offenen Cylinder, statt dessen man auch ein Bierglas nehmen

kann, und aus einem messingenen Dekel e, der genau auf den Cylinder paßt, und nach Oben zu

kegelfoͤrmig in die rechtwinkelig gebogene Roͤhre

f auslaͤuft. Damit die

Roͤhre c beinahe bis auf den

Boden des Cylinders d hinabreicht,

ist an dem oberen Ende derselben die gebogene Roͤhre g angesezt. Fuͤllt man nun

diesen Apparat beinahe gaͤnzlich mit einem leichten,

brennbaren Pulver, so kann, wenn man den Blasbalg tritt, dieses

Pulver in einem anhaltenden Strome in die Flamme der

Weingeist-Aeolipile b

getrieben werden. Gut ist es, wenn man die Roͤhre g durch eine elastische und

bewegliche Zwischenroͤhre mit der Roͤhre c vereinigt, indem man auf diese

Weise ein mehr gleichmaͤßiges Niederfallen und Ausstreuen

des Pulvers hervorbringen kann.

Ich suchte ferner meine Versuche auch dadurch abzuaͤndern,

daß ich die brennbaren Pulver in eine gerade emporsteigende

Flamme blies, und bediente mich zu diesem Behufe des in Fig. 3 abgebildeten Apparates. a ist hier das Ende der Roͤhre des

Geblaͤses, und b das oben

beschriebene Pulverflaͤschchen mit seinem Dekel und

seiner Roͤhre. Das von dem Dekel ausgehende

Mundstuͤk ist jedoch in diesem Falle nicht rechtwinkelig

gebogen, sondern es steigt gerade empor, wie bei c ersichtlich ist; uͤbrigens

kann man an den Dekel auch ein gebogenes Mundstuͤk

ansezen, so daß der Apparat zu beiden Zweken dienen kann.

Außerdem bediente ich mich in diesem Falle zur Erzielung einer

gerade emporsteigenden Flamme nicht der beschriebenen Aeolipile,

sondern einer gewoͤhnlichen Weingeistlampe d, welche zur Verbrennung der Pulver

hinreichte. Der Erfolg laͤßt sich hierbei bedeutend

erhoͤhen, wenn man waͤhrend der Verbrennungen

durch eine zweite Roͤhre Sauerstoffgas in die Flamme

leiter. Einen sehr schoͤnen, 2–3 Ellen hohen

Feuerstrom kann man erzeugen, wenn man sich bei diesen Versuchen

eines großen Schmiedeblasbalges bedient, und eine große

Abwechselung in den Flammen laͤßt sich erzielen, wenn die

Pulverflasche so eingerichtet ist, daß waͤhrend des

Blasens verschiedene Pulver in dieselbe geschafft werden

koͤnnen.

Um endlich die Pulver auch in einer kreisenden Bewegung in die

Flamme streuen zu koͤnnen, brachte ich die in Fig. 4 ersichtliche Vorrichtung in Anwendung. Ich

ließ mir naͤmlich eine flache Dose a von 8 bis 10 Zoll im Durchmesser und 3–4 Zoll

Dike verfertigen, welche am Rande mit einem Kreise kleiner

Oeffnungen, im Innern aber mit einigen Sieben versehen war.

Diese Dose wurde mit einem Dekel c

geschlossen, und an diesem Dekel befand sich ein Stiel d mit einer Kurbel e, der auf dem Fuße f ruhte, so daß die Dose c auf diese Weise nach Belieben

umgedreht und das Pulver dadurch in einem Kreise ausgestreut

werden kann. Ich brauche nicht zu bemerken, daß diese leztere

Vorrichtung noch mannigfacher Verbesserungen bedarf.

Beschreibung und Anwendung eines neuen und

bequemen Aether-Geblaͤses.

Obschon ich die oben beschriebene Weingeist-Aeolipile bei

sehr vielen Arbeiten und Versuchen hoͤchst vortheilhaft

fand, so fuͤhlte ich doch auch, daß dieselbe nicht ganz

passend ist, wenn es sich bloß um einen einzelnen Versuch

handelt. Es lohnt naͤmlich kaum der Muͤhe wegen

eines solchen beide Gefaͤße der Aeolipile mit Weingeist

zu fuͤllen, das eine Gefaͤß bis zum Sieden zu

erhizen, und dann wieder zu entleeren, weil sonst der Weingeist

selbst bei gutem Verschließen des Apparates an Kraft verlieren

wuͤrde. Ich kam daher auf die Idee durch Aetherdampf

einen Feuerstrom zu erzeugen, der in jedem Augenblike

unterbrochen werden kann, und an welchem bloß in dem Augenblike,

in welchem der Versuch angestellt wird, ein Verlust an

Brennmaterial moͤglich ist. Ich habe zwar bereits im

Jahre 1826 in einer Abhandlung von einem Apparate dieser Art

Erwaͤhnung gemacht; allein ich habe denselben seither

verbessert und bequemer gemacht; auch ist der

Schwefelaͤther waͤhrend dieser Zeit bedeutend

wohlfeiler geworden, und die Kosten duͤrften vielleicht

noch geringer werden, wenn man einige wohlfeile

fluͤchtige Oehle damit verbaͤnde.

Mein Apparat besteht nun, wie Fig. 5

zeigt, aus zwei Haupttheilen, naͤmlich: aus dem unteren

Aetherdampf-Gefaͤße a,

und aus dem oberen Vorrathsbehaͤlter b. Ersteres ist ein rundes oder

etwas kegelfoͤrmiges Glas von gehoͤriger

Staͤrke, welches ungefaͤhr 600 Wigtjes

Fluͤssigkeit zu fassen im Stande ist. Dieses Glas ist

oben an dem umgebogenen Rande mit einem genau schließenden,

kupfernen Aufsaze c versehen, in

welchem sich die zur Aufnahme des umgekehrten

Vorrathsbehaͤlters bestimmte Muͤndung d befindet. Durch diesen Aufsaz geht

ferner auch die gebogene Roͤhre e, die mit dem einen erweiterten und in die

Laͤnge gezogenen Ende auf die Muͤndung f der Geblaͤstafel g paßt, waͤhrend ihr anderes

Ende h durch diesen Aufsaz beinahe

bis auf den Boden des Gefaͤßes a in den darin enthaltenen Aether hinabreicht. Eine

zweite im Winkel gebogene Roͤhre i laͤuft gegen das Ende duͤnner zu, und

an dieses Ende koͤnnen Mundstuͤke mit

groͤßeren oder kleineren Oeffnungen angeschraubt werden,

je nachdem man eine groͤßere oder kleinere Flamme

erzeugen will.

Der Vorrathsbehaͤlter b faßt

ungefaͤhr 300 Wigtjes Aether, und paßt mit seinem Halse

in die Muͤndung des Aufsazes d. Dieser Hals ist so lang, daß er bis auf eine

Entfernung von 1–1 1/2 Zollen von dem Boden des

Gefaͤßes a hinabreicht. Zur

Erleichterung des Einsezens und Herausnehmens dieses

Behaͤlters ist derselbe unten mit einem kupfernen Ansaze

k versehen; und dieser Ansaz

enthaͤlt in seinem Innern einen beweglichen und

beschwerten Stoͤpsel oder eine Klappe, welche, indem sie

beim Umkehren der Flasche, gleich wie dieß auch an den Argand'schen Lampen der Fall ist,

nach Abwaͤrts sinkt, das Ausfließen des Aethers so lange

hindert, bis der Stift dieser Klappe auf den Boden des

Behaͤlters reicht, wo dann die Klappe dadurch

emporgehoben wird, so daß der Aether aus der auf diese Weise

geoͤffneten Roͤhre abfließen kann. Dieses

Ausfließen hoͤrt auf, wenn die Muͤndung des

Behaͤlters in die Fluͤssigkeit untergetaucht ist;

es beginnt jedoch langsam wieder, sobald die Quantitaͤt

Aether durch das Verdampfen wieder bis auf eine gewisse

Hoͤhe herabgesunken ist. Auf diese Weise wird immer nur

eine geringe Quantitaͤt Aether der Verdampfung ausgesezt,

und dafuͤr jedes Mal wieder eine Quantitaͤt

frischen starken Aethers eingefuͤhrt. Handelt es sich nur

um einen einzelnen Versuch, so kann man auch einige Wigtjes

Aether ohne den Behaͤlter in das Gefaͤß a bringen, und dieses Gefaͤß

entweder mit dem leeren Behaͤlter b oder mit einem glaͤsernen oder messingenen

Stoͤpsel verschließen.

Da nun aber der durch den eingeblasenen Luftstrom

fortgefuͤhrte Aetherdampf, auch wenn er ein Mal

entzuͤndet ist, nicht bestaͤndig fortbrennen,

sondern durch den starken Luftstrom sogleich wieder

ausgeloͤscht werden wuͤrde, so ist auch hier, so

gut, wie an der Weingeist-Aeolipile, eine zweite kleine

Flamme noͤthig, durch welche die Entzuͤndung des

ausstroͤmenden Aetherdampfes unterhalten wird. Jede

kleine Weingeistlampe reicht hierzu hin, und eine solche kleine

Lampe sieht man auch in der erwaͤhnten Zeichnung bei ll auf einem beweglichen

Staͤnder m angebracht.

Noch muß ich hier bemerken, daß die Kraft der Flamme

verstaͤrkt und der Kostenaufwand verringert werden kann,

wenn man dem Aether 1/5 oder 1/6 eines fluͤchtigen Oehles

und vorzuͤglich destillirten Terpenthinoͤhles

zusezt. Es eignen sich auch andere wohlriechende Oehle als Zusaz

zu dem Aether; und da z.B. der Kampher gegenwaͤrtig

wohlfeil ist, so verseze ich den Aether mit 1/3 bis 1/6 Kampher,

wodurch die Flamme staͤrker und lebendiger wird.

Wenn nun der Behaͤlter b mit

einigen Unzen Aether gefuͤllt und in der Flasche a umgekehrt worden, so bleibt nichts

weiter zu thun uͤbrig, als daß man an die Roͤhre

i ein Mundstuͤk n stekt, und daß man,

indem man den Blasbalg tritt, einen mehr oder minder starken

Luftstrom durch den in der Flasche a

enthaltenen Aether treibt, und daß man den auf diese Weise aus

dem Mundstuͤke n

ausstroͤmenden Aetherdampf durch eine davor gestellte

brennende Weingeistlampe entzuͤndet. Mit einem

gewoͤhnlichen Mundstuͤke, dessen Oeffnung

1/2–1 niederl. Strich oder Linie mißt, erhaͤlt man

eine gute sehr kraͤftige Loͤthflamme von 1

1/2–2 Palmen Laͤnge, welche beim Erhizen von

glaͤsernen Roͤhren, beim Ausgluͤhen

verschiedener Substanzen in denselben, zum Behufe des Biegens,

Zublasens und anderer Behandlungsarten der glaͤsernen

Roͤhren vortreffliche Dienste leistet. Daß man in dieser

Flamme auch Metalle oder andere schmelzbare Stoffe auf einer

Holzkohle oder in einem Platinloͤffel gluͤhen oder

schmelzen kann, bedarf keiner Erinnerung; so wie ich auch nicht

zu versichern brauche, daß die Flamme eben so kraͤftig

und viel reinlicher ist, als eine Oehlflamme. Man darf nicht

vergessen, daß diese Flamme nicht als eine gewoͤhnliche

Aetherflamme, sondern als eine Aetherdampfflamme, deren

Verbrennung durch den beigemengten Luftstrom bedeutend

verstaͤrkt wird, zu betrachten ist. – Will man

groͤßere Gegenstaͤnde mit dem beschriebenen

Apparate erhizen, so braucht man nur Mundstuͤke von

2–3 niederlaͤnd. Strichen im Durchmesser

anzusteken, oder den Aetherdampf unmittelbar aus der 4 bis 5

Striche oder Linien weiten Roͤhre i ausstroͤmen zu lassen, wodurch man eine

3–4 Palmen lange, und in der Mitte 4–5 Zoll breite

Flamme hervorbringen kann. In einer derlei Flamme habe ich nicht

nur große Glasroͤhren gebogen, ausgezogen, zugeschmolzen

etc., sondern ich habe darin auch glaͤserne Cylinder von

3–4 Zoll im Durchmesser, deren Glas 3 Striche oder Linien

dik war, so erhizt, daß ich sie in zwei Theile schneiden, und an

beiden Enden kugelrund zuschmelzen konnte.

Wenn man an die Roͤhre i

dieses Apparates eine gebogene Roͤhre o stekt, an welche man gleichfalls

Mundstuͤke von verschiedener Weite ansezen kann, so kann

man je nach der Biegung der Roͤhre Flammen, die nach

Auf- oder Abwaͤrts oder nach der Seite gerichtet

sind, erzeugen. Will man eine gerade nach Abwaͤrts

gekehrte Flamme hervorbringen, so kann man sich der

Weingeistlampe p bedienen; soll

dieselbe hingegen schief nach Abwaͤrts gerichtet seyn, so

eignet sich die Vorrichtung q dazu.

Diese nach Abwaͤrts gerichteten Flammen finden

hauptsaͤchlich beim Verkalken, Roͤsten, Verkohlen

und Einaͤschern mit Vortheil ihre Anwendung; leicht

oxydirbare Metalle lassen sich in denselben besonders schnell

verkalken, weil der Sauerstoff der mit dem Aether

ausstroͤmenden Luft kraͤftig dazu mitwirkt. Schief

nach Aufwaͤrts gerichtete Flammen, wie man sie bei r sieht, dienen vorzuͤglich

um glaͤserne Roͤhren in einer bestimmten

Laͤnge bequem und sicher der Einwirkung der Hize aussezen

zu koͤnnen; gerade emporsteigende Flammen hingegen, wie

man sie bei s sieht, eignen sich

vorzuͤglich zum Erhizen und Gluͤhen von silbernen

und platinenen Tiegeln. Man kann hier die Hize noch

erhoͤhen, wenn man die Tiegel gehoͤrig mit irdenen

oder metallenen Cylindern t umgibt,

indem diese die Flamme mehr zusammenhalten. Die Hoͤhe

dieser Cylinder laͤßt sich durch ein Stativ u reguliren: auch kann man einen

Ring v, auf welchen der Tiegel zu

stehen kommt, damit in Verbindung bringen.

Obschon bei einer starken Hize der Strom der in einem mit

Gewichten beschwerten Blasbalge enthaltenen Luft sehr

vortheilhaft ist, so kann es doch auch Faͤlle geben, in

denen man keines so starken Luftandranges bedarf, oder in denen

man die ein Mal entzuͤndete Aetherflamme nicht durch eine

Weingeistlampe, sondern durch Verminderung des Luftandranges

unterhalten will. Fuͤr diese Faͤlle bediente ich

mich nun folgender Vorrichtung.

Ich nahm, wie man aus Fig. 6

ersieht, einen gewoͤhnlichen Gasometer a, den ich zu diesem Behufs mit

gewoͤhnlicher Luft fuͤllte, und an welchem ich den

einen seitlichen Hahn mittelst einer gebogenen Roͤhre b mit der Luftroͤhre des

Aetherapparates d in Verbindung

brachte. Oeffnet man naͤmlich diesen Hahn, und beschwert

man das oberste Gefaͤß des Gasometers nicht so sehr, so

erhaͤlt man auf diese Weise an der Muͤndung e ein ruhiges, sich selbst

erhaltendes, blaues Gaslicht, welches der Flamme des

Kohlenwasserstoffgases aͤhnlich ist. Diese Flamme ist

jedoch nicht stark genug, um alle Gegenstaͤnde

gehoͤrig an ihr erhizen und ausgluͤhen zu

koͤnnen.

Eine aͤhnliche Wirkung erhaͤlt man, wenn man statt

des Gasometers einen Gasverdichter anwendet; aus welchem sich

das Gas beim Oeffnen des Hahnes regelmaͤßig und ruhig

entwikelt. Ich erwaͤhne hier dieses Apparates nur, weil

es moͤglich ist, daß derselbe bei den gehoͤrigen

Vorsichtsmaßregeln auch zur Erzeugung einer verstaͤrkten

Aetherflamme dienen koͤnnte, wenn man das

Verdichtungsgefaͤß z.B. mit Sauerstoffgas statt mit

gewoͤhnlicher Luft fuͤllen wollte. Da ein Gemenge

von Aetherdampf und Sauerstoffgas nicht so verknallt, wie ein

Gemenge von lezterem und Wasserstoffgas, und dabei doch eine

beinahe gleich große Hize erzeugt, so duͤrfte dieser

Vorschlag sehr der Beruͤksichtigung werth seyn.

Ich habe den Gascondensator mit Sauerstoffgas gefuͤllt,

und dieses Gas dann in die brennende Aetherflamme geleitet, um

auf diese Weise die Intensitaͤt der Flamme an einem

gewissen Punkte zu erhoͤhen, und dadurch die oben

beschriebene Verbrennung verschiedener brennbarer

Stoffe noch auffallender zu machen. Gewoͤhnlicher Kalk

erhaͤlt bekanntlich durch starkes Gluͤhen eine

sehr starke Leuchtkraft, so zwar, daß Drummond (Polyt. Journ. Bd. XL. S. 315)

vorschlug, erhizte und einem Strome Sauerstoff- und

Wasserstoffgas ausgesezte Kalkkugeln auf den

Leuchtthuͤrmen zu benuͤzen. Um nun auch hiervon

eine Probe zu geben, bediente ich mich des in Fig. 7

abgebildeten Apparates. Ich ließ in den Verdichtungsapparat a eine hinreichende

Quantitaͤt Sauerstoffgas eintreiben, so daß das Gas beim

Oeffnen des Hahnes durch eine lange, mit einem duͤnnen

Mundstuͤke c versehene

Roͤhre b in die Aetherflamme

stroͤmte. Ich brachte ferner ein Stuͤk Kalk d, in welches ein Loch gebohrt war,

und welches ich auf einem geeigneten Stative e in die Aetherflamme stellte, zum

Gluͤhen, und leitete dann den Sauerstoffstrom darauf,

wodurch augenbliklich ein blendend weißes Gluͤhen des

Kalkes erfolgte.

Verfertigung von hoͤchst kleinen

oder mikrochemischen Oefen.

1) Kleine Oefen mit Weingeist oder

Aetherflamme.

Da ich an dem fruͤher schon ein Mal beschriebenen

Apparate des Hrn. Prof. Hare,

welchen Apparat ich eine Gasometer-Aeolipile nennen

will, bemerkte, daß zwei auf einander treffende

Weingeistlampen einander ohne Beihuͤlfe einer eigenen

dritten Flamme brennend erhalten koͤnnen, so

versuchte ich an dem in Fig.

5 bei i ersichtlichen

Mundstuͤke zwei gegen einander gerichtete

Roͤhren oder eine Roͤhre mit zwei

Muͤndungen, wie man sie in Fig.

8 bei a sieht,

anzubringen. Diese Vorrichtung entsprach mir jedoch nicht;

denn nicht selten wurden die Flammen durch

geringfuͤgige Umstaͤnde ausgeloͤscht,

und uͤberdieß waren die Gegenstaͤnde, wenn man

sie den Flammen aussezte, wegen der geringen Entfernung der

Enden der Roͤhren von einander schwer zu halten. Ich

kam daher auf folgenden Ring, der eine Flamme, die sich

bestaͤndig brennend erhalten konnte, gab, und

mittelst welchem man die Gegenstaͤnde auch leichter

der Flamme aussezen kann. Dieser Ring, Fig.

8

b, war von Innen hohl oder

doppelt, und stand mit der gewoͤhnlichen

verlaͤngerten, kupfernen Roͤhre, die genau auf

das Ende der vom Aetherapparate Fig.

5

i ausgehenden Roͤhre

paßte, in Verbindung. Die Roͤhre war in einem Kreise

von 6 niederl. Zollen im Durchmesser gebogen, und von

solcher Dike, daß in ihrem Innern fuͤr den Luftstrom

ein Raum von ungefaͤhr 2–3 Strichen blieb. Die

innere Seite des Ringes ließ ich aus Kupfer verfertigen und

im Feuer gut an die uͤbrigen aus Messing gearbeiteten

Theile loͤthen. An der inneren Seite und in der Mitte

dieses Ringes befanden sich 5–6 kleine Oeffnungen b', aus denen der Aether

ausstroͤmte, so daß, wenn man denselben

entzuͤndete, eben so viele gegen einander gerichtete

Flammen entstanden, die in der Mitte des Ringes eine sehr

starke Hize hervorbrachten. Die Unterhaltung dieser Flammen

wurde noch erleichtert, wenn man irgend einen

Koͤrper, z.B. eine Glasroͤhre, ein

Metallstaͤbchen etc. in die Mitte des Ringes brachte;

denn dieser diente dann gleichsam als Stuͤzpunkt

fuͤr die Flammen, die nicht nur ihre Kraft auf

denselben ausuͤbten, sondern durch das Gluͤhen

desselben auch selbst wieder brennend erhalten wurden. Zur

Behandlung von Glasroͤhren schien diese Ringflamme

jedoch nicht besonders geeignet, indem sie zu sehr auf eine

kreisfoͤrmige Stelle wirkte; und jedenfalls zeigte

sich die Flamme besser, wenn der Ring flach angeschraubt

wurde, als wenn er in senkrechter Richtung angebracht wurde,

wo die von der Seite durchstroͤmende Luft einige

Hindernisse mit sich zu bringen schien.

Ich brachte in diese schoͤne, auf einen Punkt

zusammengedraͤngte Flamme, wie Fig.

8

c zeigt, in die Mitte eines

verschiebbaren Drathringes eine gewoͤhnliche, doch

etwas flache Kapelle von 3 niederl. Zollen im Durchmesser,

und bemerkte zu meiner Freude, daß auf dieser Kapelle Blei

in kurzer Zeit so in Fluß kam, und so verglast wurde, wie es

beim Probiren des Silbers auf der Kapelle noͤthig

ist. Doch ließ sich eine vollkommene Probe nicht leicht auf

diese Weise bewerkstelligen, d.h. einige Wigtjes Blei

konnten nicht leicht in gehoͤrigem Flusse unterhalten

und zugleich verglast werden, indem die Kapelle wegen der

Offenheit des Ringes und wegen der hieraus folgenden

Verbreitung der Hize nicht durch und durch heiß genug

erhalten werden konnte. Jedenfalls ging jedoch hieraus

hervor, daß dieser Ring in Verbindung mit dem beschriebenen

Aetherapparate wegen der Staͤrke und Reinheit der

Flamme, die er gibt, zur Behandlung vielerlei

Gegenstaͤnde im Feuer sehr empfohlen zu werden

verdient. Ich bemerke nur noch, daß dieser Ring auch sehr

gut zum Erhizen eines silbernen oder platinenen Tiegels

benuzt werden kann, wenn man denselben, wie aus Fig.

8

d ersichtlich ist, in der Mitte

eines verschiebbaren Ringes in die Flamme bringt, die dann

nicht nur auf den unteren Theil des Tiegels wirkt, sondern

auch an dessen Waͤnden emporsteigt. Endlich

laͤßt sich der hier beschriebene Ring auch noch an

die Muͤndung der Weingeist-Aeolipile

schrauben, wodurch man eine aͤhnliche, jedoch nicht

so kraͤftige Wirkung erzielt.

2. Kleiner oder

mikrochemischer, aus einem groͤßeren Ringe

bestehender Ofen.

Nachdem ich aus dem eben beschriebenen Apparate ersehen, daß

die Aether- und Weingeistflammen einander bei dieser

Einrichtung gegenseitig brennend erhalten, daß

sich die Hize aber wegen der geringen Oberflaͤche des

Ringes zu sehr verbreitete, vergroͤßerte ich den

beschriebenen Ring in der Absicht, denselben hierdurch

besonders zum Kupelliren und anderen derlei Arbeiten

tauglich zu machen. Dieser neue Apparat besteht nun aus

einem unten geschlossenen, oben hingegen offenen, umgekehrt

kegelfoͤrmigen Cylinder, Fig.

9

a, a', welcher gleich wie der

beschriebene Ring aus Messing oder Kupfer verfertigt ist,

und an der Seite durch die Roͤhre b mit der Muͤndung des

oft erwaͤhnten Aetherapparates, Fig.

5

i, in Verbindung gebracht werden

kann. In diesen Cylinder paßt nun ein zweiter

aͤhnlich geformter, jedoch kleinerer Cylinder c, c' so, daß zwischen beiden

Cylindern ein Raum von beilaͤufig 3 niederl. Strichen

bleibt. Dieser zweite, aus Kupfer verfertigte Ring hat oben

einen umgebogenen Rand, mit welchem er genau an den Rand des

aͤußeren weiteren Cylinders a,

a' geloͤthet wird. Die Hoͤhe dieses

Ofens betraͤgt bloß 6 und der Durchmesser nur 5 1/2

bis 6 niederl. Zolle, so daß in dieser Hinsicht kaum etwas

zu wuͤnschen uͤbrig seyn duͤrfte. Der

innere kupferne Cylinder ist sowohl am Boden, als an der

Seite mit einigen kleinen, gegen einander gerichteten

Oeffnungen versehen, durch welche der Aetherdampf

ausstroͤmen kann. An der Seite des aͤußeren

Cylinders hingegen ist ein durchbohrtes kupfernes

Stuͤk e angebracht, und

an diesem Stuͤke kann man einen Metalldraht

befestigen, in welchen die Kapelle f oder ein Tiegel gesezt, und an jene Stelle

gebracht werden kann, an welcher er der Hize am besten

ausgesezt ist.

Aus dieser Beschreibung erhellt, daß dieser Apparat in seiner

Einrichtung groͤßten Theils mit dem Ofen

uͤbereinkommt, welchen Mitscherlich in seinem vortrefflichen Lehrbuche S.

193 und 194 beschreibt und abbildet; nur ist der Apparat

dieses ausgezeichneten Chemikers viel groͤßer, und

zur Heizung mit anderen Brennmaterialien, als mit

Aether- oder Weingeistdampf bestimmt.

Als ich mich nun dieses Oefchens zum Kupelliren oder zum

sogenannten Abtreiben auf der Kapelle bedienen wollte,

erhielt ich anfaͤnglich nicht das gewuͤnschte

Resultat, indem die Kapelle wegen Mangels an Luftzutritt

nicht hinreichend erhizt werden konnte. Ich schnitt daher

aus dem Boden des Oefchens ein rundes Stuͤk g von 2 1/2 Zoll im Durchmesser

aus, so daß die Luft gehoͤrig eindringen konnte, und

die Hize des Feuers auf diese Weise bedeutend erhoͤht

wurde. Unter diesen Umstaͤnden wurde eine Kapelle von

beinahe 3 Zoll im Durchmesser f,

die ich mit 5 Wigtjes Blei und 0,500 Silber in die

Aetherflamme brachte, nach 2–3 Minuten dergestalt

erhizt, daß das Blei in Fluß kam, und Alles den

gehoͤrigen Gang der Kupellirung andeutete. Bald

zeigte sich jedoch, daß sich das Blei nur langsam

verminderte, indem zwar das Metall den gehoͤrigen

Hizgrad erreicht hatte, die Kapelle hingegen nicht durch und

durch so erhizt war, wie es zur Einsaugung des Bleioxydes

noͤthig ist. Ich fand mich daher veranlaßt, die

Austrittsoͤffnungen fuͤr den Aether zu

erweitern, wo der Abtreibungsproceß dann so vollkommen von

Statten ging, daß er nichts mehr zu wuͤnschen

uͤbrig ließ. – Ich werde spaͤter

zeigen, wie man bei diesem Ofen den kostspieligen Aether

entbehren, und mittelst einiger Wigtjes Kohle zu demselben

Resultate gelangen kann, wie mit dem Aether.

Ganz vorzuͤglich passend ist jedoch dieser

mikrochemische Ofen zur Behandlung vieler Metalle in der

Hize und zur Beobachtung der Erscheinungen, die sich beim

Gluͤhen und Schmelzen wahrnehmen lassen. Man kann

sich hiervon uͤberzeugen, wenn man etwas Zink in

diesem Ofen auf einer Kapelle schmilzt, wo derselbe dann

beim Umruͤhren schnell mit schoͤnet

blaͤulich weißer Flamme, und unter Verbreitung von

fluͤchtigem Zinkoxyde verbrennen wird. Noch

glaͤnzender wird dieser Versuch jedoch, wenn man auf

den gluͤhenden Zink aus dem Luftcondensator Fig.

7

a einen Strom Sauerstoffgas

leitet, wo das Metall dann mit phosphorisch

glaͤnzendem Lichte verbrennt. Etwas

Spießglanzkoͤnig geraͤth auf einer solchen

Kapelle in 2–3 Minuten in Fluß, so daß derselbe dann

zur Darstellung der bekannten, kleinen, tanzenden

Kuͤgelchen ausgegossen werden kann. Ich brauche

jedoch nicht weiter dabei zu verweilen, daß man in dies sein

Ofen auf kleinen Kapellen oder Scherben verschiedene

Verkohlungs-, Gluͤh-, Schmelz-

und Oxydationsversuche etc. mit ausgezeichnetem Erfolge, und

manche Praͤparate auch von besonderer Reinheit

darstellen kann.

3. Kleine oder

mikrochemische Cylinderoͤfen.

Da sich die beschriebenen Vorrichtungen und die

gewoͤhnliche Loͤthflamme nicht fuͤr

alle Faͤlle eignen, und da dieselben z.B. besonders

dann nicht passend sind, wenn man verschiedene Substanzen in

einer Glasroͤhre eine gewisse Streke entlang erhizen

will, so ließ ich mir nach den Principien des eben

beschriebenen Ringes einen Cylinder von 15 Zoll

Laͤnge und 6 Zoll im Durchmesser verfertigen. Diesen

doppelten Cylinder, den man in Fig.

9 bei h, h' abgebildet

sieht, brachte ich nun gleichfalls mittelst der

verlaͤngerten Roͤhre i mit dem mehrfach erwaͤhnten

Aetherapparate, Fig.

5, in Verbindung, und innen in demselben brachte

ich 16 bis 20 kleine Oeffnungen an, durch welche der

Aetherdampf ausstroͤmte, so daß auf diese' Weise,

wenn der Aether ein Mal entzuͤndet worden,

bestaͤndig eine starke Flamme unterhalten wurde.

In einem Cylinder dieser Art kann man eine glaͤserne,

mit verschiedenen Substanzen gefuͤllte Roͤhre

k, k' horizontal oder

senkrecht anbringen, und dann durch lose, mit Oeffnungen

versehene Dekel l, l', welche

zugleich die Hize etwas mehr zusammenhalten, in dieser

Stellung befestigen.

Ich habe, um mich von dem Nuzen dieses Ofens zu

uͤberzeugen, eine glaͤserne Roͤhre von

beilaͤufig 20 bis 25 Zoll Laͤnge und 10 bis 12

Strichen im Durchmesser in diesen Cylinder gestekt, und fand

dieselbe in wenigen Minuten rothgluͤhend, weich und

biegsam. – Ich fuͤllte ferner eine eben

solche, an dem einen Ende geschlossene Roͤhre bis auf

12 Zoll mit Berlinerblau in Koͤrnern, um nach Hare

einen Pyrophor damit zu bereiten, zog hierauf das andere

Ende dieser Roͤhre an einer gewoͤhnlichen

Flamme duͤnn aus, und brachte die Roͤhre dann

horizontal in den beschriebenen Cylinderofen, in welchem ich

sie gehoͤrig ausgluͤhte. Ich erhielt hierdurch

eine mit Pyrophor gefuͤllte Roͤhre, die ich

nur mehr an dem duͤnner ausgezogenen Ende vor einer

gewoͤhnlichen Weingeistlampe zuzuschmelzen brauchte,

um den Pyrophor unveraͤndert aufbewahren zu

koͤnnen. Man koͤnnte die Roͤhre

uͤbrigens auch an 3 bis 4 Stellen ausziehen, und nach

der Bereitung des Pyrophors an diesen Stellen zuschmelzen,

damit immer nur eine geringe Quantitaͤt Pyrophor mit

der Luft in Beruͤhrung kommt. Biegt man das

duͤnner ausgezogene Ende der Roͤhre endlich

um, so kann man auf diese Weise die Gase, die sich

waͤhrend der Pyrophorbildung entwikeln, zur weiteren

Untersuchung auffangen. Ebendieß findet auch, wie sich von

selbst versteht, bei vielen anderen Versuchen seine

Anwendung.

4. Heizung der

beschriebenen Kapellen- und Cylinderoͤfen

ohne Aetherflamme.

Obschon sich der in Fig.

9

a abgebildete und mit

Aetherdampf geheizte, kleine Kapellenofen sehr gut zum

Abtreiben auf der Kapelle, und auch zum Erhizen irdener

sowohl als metallener Tiegel eignete, so versuchte ich doch,

ob sich der kostbare Aether nicht ersparen ließe, und ob der

Ofen nicht auch mit kleinen Stuͤkchen Holzkohle

geheizt werden koͤnnte, wenn man die Verbrennung

dieser Kohlen durch die von allen Seiten gegen den

Mittelpunkt gerichteten Luftstroͤme

beguͤnstigte. Ich nahm daher einen sehr kleinen,

hessischen Tiegel von jener Sorte, die man wegen ihrer

Kleinheit bei den gewoͤhnlichen Oefen meistens als

unbrauchbar wegzuwerfen pflegt, indem sie meistens nur 5 bis

6 Zoll hoch und ungefaͤhr 3 Zoll weit sind. Diesen

Tiegel sezte ich in dem kleinen Oefchen lose auf ein Bett

von etwas Kohle, worauf ich unten einige gluͤhende

Kohlen hineingab, und den ganzen

uͤbrigen Raum mit Kohlenstuͤkchen

ausfuͤllte, wozu 15 bis 18 Wigtjes Kohlen

erforderlich waren. Um die Wirkung der Hize wahrnehmen zu

koͤnnen, gab ich in den irdenen Tiegel 10 bis 12

Wigtjes Zink in Koͤrnern; dieser Zink kam nun nach 3

bis 4 Minuten zum Gluͤhen und in Fluß, und lieferte

hierauf unter Verbrennung mit herrlichem Glanze weiße,

wollige Zinkoxydfloken. Ich glaube nicht, daß sich die

Verbrennung, Oxydation und Sublimation auf eine einfachere

Weise, als auf die eben beschriebene, im Kleinen zeigen

laͤßt; noch auffallender wird uͤbrigens die

Erscheinung, wenn man statt der gewoͤhnlichen Luft

Sauerstoffgas auf den geschmolzenen Zink leitet.

Um zu erfahren, ob in einem solchen kleinen Ofen auch eine

vollstaͤndige Kupellirung vorgenommen und

durchgefuͤhrt werden koͤnne, fuͤllte

ich das Oefchen unten mit einer hinreichenden Menge

Kohlengluth, sezte eine kleine Kapelle von 2 1/2 Zoll im

Durchmesser und 10 Wigtjes Schwere auf dem Ringe in das

Oefchen, und fuͤllte den uͤbrigen Raum mit

Kohlenstuͤkchen. Nach 2 bis 3 Minuten nahm ich die

oberen Kohlen weg, blies die wenigen Kohlentheilchen, die

sich auf der Oberflaͤche der Kapelle befanden, mit

einer Roͤhre weg, legte eine Probe von 5 Wigtjes Blei

mit 0,500 Silber auf die Kapelle, und bedekte leztere mit

einem Stuͤke Kohle von ihrer Groͤße. Als das

Blei nach einer Minute gehoͤrig floß und arbeitete,

nahm ich dieß Kohlenstuͤk weg, und bedekte

dafuͤr das ganze Oefchen mit einem groͤßeren

Stuͤke Kohle. Auf diese Weise wurde die Kupellirung

gehoͤrig in Gang erhalten. Man konnte die

Thaͤtigkeit der Kapelle gehoͤrig beobachten,

und den Ofen je nach dieser Thaͤtigkeit mit der

großen Kohle mehr oder weniger verschließen oder

oͤffnen. Im Allgemeinen fand ich, daß es besser ist,

wenn man den Ofen hierbei von Unten mit einer Platte

verschließt. – Die Kupellirung gelingt nun in dieser

Vorrichtung sehr schoͤn und schnell; die Kapelle wird

um das geschmolzene Blei herum bald mit einem schwarzen

Rande umgeben; das Blei wird leicht aufgesaugt; das

sogenannte Laufen und Bliken der Probe zeigt sich sehr

schoͤn; kurz es war hierdurch erwiesen, daß die

Kupellirung, diese hoͤchst wichtige Operation in

einem Oefchen von 6 nieder!. Zollen Hoͤhe und

Durchmesser schnell, sicher, bequem und mit keinem

groͤßeren Aufwande, als mit einem Verbrauche von 20

bis 25 Wigtjes gewoͤhnlicher Holzkohle vollbracht

werden kann. Ich verspare mir jedoch weitere Mittheilungen

hieruͤber auf ein anderes Mal, indem ich mir vornahm,

diesen kleinen Kapellenofen auch noch mit einer Muffel und

einer sogenannten Kappe zu versehen, um demselben alle

Vollkommenheit zu geben. Welche Anwendung dieses kleine

Oefchen zum Schmelzen und Gluͤhen von

Metallen, zur Oxydation und Reduction, so wie zu vielen

anderen Arbeiten und Versuchen zulaͤßt, erhellt

theils von selbst, theils werde ich spaͤter noch ein

Mal darauf zuruͤkkommen.

Der in Fig.

9

h, i, k abgebildete Cylinderofen

laͤßt sich gleichfalls mit Holzkohle erhizen, so daß

auf diese Weise eine bedeutende Hize damit erzielt werden

kann. Ich brachte z.B. eine Glasroͤhre von 6 bis 10

Strichen im Durchmesser in den aufrecht stehenden Cylinder,

umgab denselben ringsum mit kleinen Kohlen und einiger

Gluth, und brachte sie dadurch nicht nur bald zum

Gluͤhen, sondern sogar zum Schmelzen. – Dieß

brachte mich auf die Idee mich eines derlei Apparates zur

Bereitung des gephosphorten Kalkes zu bedienen. Ich warf

naͤmlich in eine Roͤhre von beilaͤufig

einem Zolle im Durchmesser 2 bis 3 Wigtjes kleine

Phosphorstuͤkchen, und fuͤllte dieselbe dann

mit einigen 5 bis 7 Striche großen Stuͤkchen gut

gebrannten, harten Steinkalkes. Diese Roͤhre stekte

ich dann, nachdem ich deren oberes Ende duͤnn

ausgezogen, aufrecht in den Cylinder, so zwar, daß das

geschlossene, mit Phosphor gefuͤllte Ende unten

ungefaͤhr 4 bis 5 Zoll weit durch die Oeffnung des

Dekels l, das offene Ende

hingegen oben einige Zolle hoch uͤber den Cylinder

hinausragte. Nachdem der Kalk nun auf diese Weise nach 4 bis

5 Minuten unter zeitweisem Umdrehen der Roͤhre die

gehoͤrige Hize erreicht hatte, zog ich die

Roͤhre etwas nach Oben, damit das mit Phosphor

gefuͤllte Ende nach und nach immer mehr und mehr der

Einwirkung der Hize ausgesezt wurde. Hierbei verdampfte nun

der Phosphor, und diese Daͤmpfe verbanden sich mit

dem Kalke zu gephosphortem Kalke. Will man die Roͤhre

nicht verschieben, so kann man das mit Phosphor

gefuͤllte Ende zum Behufe der Verdampfung des

Phosphors auch mit einer Weingeistflamme oder mittelst

gluͤhender Kohlen erhizen. Daß man einen derlei

Cylinderofen auch zum Erhizen von glaͤsernen,

porcellanenen oder metallenen Roͤhren, zur

Entwikelung verschiedener dampffoͤrmiger Substanzen

u. dergl. benuzen koͤnne, bedarf keiner Erinnerung,

so wie es auch erhellt, daß dieser Apparat den Vortheil

gewaͤhrt, daß man die Hize desselben je nach der

Staͤrke des angebrachten Luftstromes nach Belieben

verstaͤrken oder vermindern kann.

Tafeln