| Titel: | Ueber eine neue hydraulische Maschine. Von Hrn. William Witty zu Newcastle in Staffordshire. |

| Fundstelle: | Band 52, Jahrgang 1834, Nr. XX., S. 83 |

| Download: | XML |

XX.

Ueber eine neue hydraulische

Maschine. Von Hrn. William Witty zu Newcastle in

Staffordshire.

Aus dem Mechanics'

Magazine, No. 544, S. 241.

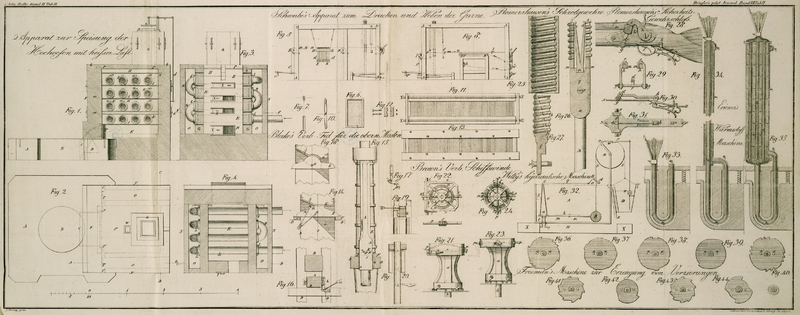

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Ueber eine neue hydraulische

Maschine.

Ich habe kuͤrzlich eine sonderbare hydraulische Maschine

erfunden, und nehme mir die Freiheit, dieselbe hiemit dem

Urtheile der Sachverstaͤndigen zu unterlegen. Meine

Maschine kann naͤmlich, wenn sie bloß mit einem

Wasserstrome, der 15–20 Fuß Fall hat, gespeist

wild, einen Theil des Wassers 20 Fuß hoch schleudern. Man kann

sich auf diese Angabe verlassen, und Jedermann, dem eine

kegelfoͤrmige Roͤhre von 15 Zoll Laͤnge,

welche an dem einen Ende 2 1/2 an dem anderen hingegen nur 1/4

Zoll im lichten mißt, kann sich von der Richtigkeit derselben

uͤberzeugen.

In der in Fig.

32 beigefuͤgten Zeichnung ist A ein Behaͤlter, der durch

einen kleinen Wasserstrom bestaͤndig gefuͤllt

erhalten wird. O ist eine

kegelfoͤrmige Roͤhre aus Gußeisen von 15 Zoll

Hoͤhe, welche am unteren Ende 2 1/2 Zoll, am oberen

hingegen 1/4 Zoll im lichten hat, und innen vollkommen glatt

seyn muß. Diese Roͤhre ist an ihrem Scheitel mit einer

Klappe e, am Boden hingegen mit

einer Klappe a versehen; leztere

wird durch den gabelfoͤrmigen Hebel mn, der sich an seiner Achse

h bewegt, in Bewegung gesezt.

Der Schwanz dieser Klappe ist hohl und schiebt sich in dem

Fuͤhrer t und durch die

Stopfbuͤchse c. Die Klappe

e wird durch das an dem

Winkelhebel k befindliche Gewicht

d gelinde herabgedruͤkt.

q ist ein fester steifer Draht.

B ist eine schwere, gußeiserne

Kugel, welche etwas schwerer, als der leere, und viel leichter,

als der mit Wasser gefuͤllte blecherne Eimer D ist. Dieser Eimer und die Kugel

stehen durch einen Strik x, x,

welcher uͤber die an dem Stifte w angebrachte Rolle M

laͤuft, mit einander in Verbindung. Der Faͤnger

r haͤlt diesen Stift,

wenn D leer ist, fest, indem der

Schwimmer v, durch welchen der

Faͤnger emporgehoben wird, dann nicht unterstuͤzt

ist. Die Roͤhre i versieht

den Eimer D mit Wasser, welches

bestaͤndig laͤuft. Z

ist ein Heber, dessen innerer Flaͤchenraum 5 bis 6 Mal

groͤßer ist, als jener der Roͤhre i. H ist ein Abzugscanal fuͤr

das verbrauchte Wasser. XX ist

ein Mauerwerk, worauf A ruht; o ist eine Schlinge an dem Strikt

xx; s endlich ist einer der

Stege fuͤr die Roͤhre O.

Die hienach in ruhendem Zustande beschriebene Maschine arbeitet

nun auf folgende Weise. Das aus der Roͤhre i einfließende Wasser wird den Eimer

D bald bis zu der durch Punkte

angedeuteten Linie fuͤllen, wo dann, indem der Schwimmer

v zum Schwimmen kommt, der

Faͤnger r den Stift n loslassen wird, so daß der Eimer

D, der nun weit schwerer

geworden, als das Gegengewicht B,

auf X herabfallen und das Gewicht

B hiemit ploͤzlich

emporheben wird. So wie B

emporsteigt, so wird es das Ende n

des Hebels mn emporheben;

dieser Hebel wird die Klappe a

herabdruͤken, und dadurch wird das Wasser aus A frei in die Roͤhre O eindringen, welche, indem sie mit

Luft gefuͤllt ist, durch eine Wassersaͤule von 15

Zoll Hoͤhe emporgedruͤkt werden wird. Diese Luft

wird auf diese Weise, indem die Klappe e luftdicht schließt, comprimirt werden. Da B hierauf noch weiter emporsteigt,

so faͤngt die Schleife oder Schlinge o den Winkelhebel k, der dann sogleich die Klappe

oͤffnet; und die Folge hievon ist, daß die comprimirte

Luft ausstroͤmt, und hinter ihr auch das Wasser, welches

durch den Druk nach Aufwaͤrts getrieben wird, und in

Folge der Verengerung der Roͤhre O nach Oben eine solche Geschwindigkeit erreicht, daß

es beilaͤufig 20 Fuß hoch uͤber die

Oberflaͤche des Wassers in A

emporspringen wird. Wenn B den

hoͤchsten Punkt erreicht hat, so wird der Schwanz der

Klappe a, welcher hohl und an dem

Randstuͤke C mit einem

weichen Polster ausgestattet ist, gegen den Boden der

Abzugroͤhre H gedruͤkt

werden, so daß dann kein Wasser aus A entweichen kann. Wenn D

durch das Loslassen des Stiftes w

ploͤzlich herabfaͤllt, so wird es, wie gesagt, auf

X ruhen, wo dann alle die

beschriebenen Verrichtungen vor sich gehen. Das durch die

Roͤhre i einfließende Wasser

wird bald den Heber z

uͤbersteigen, und dieser wird, indem er das Wasser

6–7 Mal schneller aus dem Eimer D entleert, als es durch i

eintritt, den Eimer D bald

entleeren, so daß der Heber dann, indem er Luft einzieht, zu

laufen aufhoͤrt. Wenn hierauf B schwerer geworden, als der entleerte Eimer, so wird

B nun herabsteigen, und dadurch

werden die Klappen a und e wieder an Ort und Stelle kommen,

der Stift w wird an dem

Faͤnger r

voruͤbergehen, und O wird das

eingeschlossene Wasser durch die Klappe a in den Abzugscanal H

entweichen lassen. Dann wird D

neuerdings gefuͤllt, der Stift w frei, und die Klappen werden neuerdings

geoͤffnet werden, so daß das Wasser wieder emporspringt,

und auf diese Weise wird die Maschine, wenn sie gehoͤrig

gebaut ist, fortwaͤhrend arbeiten.

Wenn ich nicht irre, so weicht diese Maschine wesentlich von der

hydraulischen Ramme Montgolfier's ab,

deren Wirkung sie bedeutend uͤbertrifft. An dieser

lezteren kann das Wasser naͤmlich keine groͤßere

Geschwindigkeit erlangen, als eine solche, die der Hoͤhe

des Falles des Wassers, womit die Maschine gespeist wird,

entspricht. Ich glaube, daß es nicht leicht seyn wuͤrde

zu zeigen, daß mit der Montgolfier'schen Maschine das Wasser 20 Fuß hoch in die

Luft getrieben werden kann, wenn das Wasser, wodurch sie in

Bewegung gesezt wird, nur einen Fall von 15 Zoll hat. In der von

mir beschriebenen Maschine hingegen erreicht das Wasser in der

Roͤhre O, bevor es dieselbe

verlaͤßt, eine Geschwindigkeit, welche bei weitem

groͤßer ist, als sie durch einen Fall, der mehrere Male

15 Zoll betraͤgt, hervorgebracht werden kann; und sollte

die Maschine von groͤßeren Dimensionen gebaut werden, so

muͤßte das Wasser bis auf eine außerordentliche

Hoͤhe geschleudert werden. Wenn man der

kegelfoͤrmigen Roͤhre die gehoͤrige Neigung

gaͤbe, so koͤnnte das Wasser auf eine

schiefe Flaͤche gesprizt, in eine Rinne gesammelt und

z.B. zum Bewaͤssern benuzt werden.

Tafeln