| Titel: | Verbesserte Maschine zum Hauen von Feilen und Raspeln, auf welche sich William Shilton, Maschinist von Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 3. April 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 52, Jahrgang 1834, Nr. XXXVII., S. 179 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Verbesserte Maschine zum

Hauen von Feilen und Raspeln, auf welche sich William

Shilton, Maschinist von Birmingham in der Grafschaft

Warwick, am 3. April 1833

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of

Arts. Februar 1834, S. 27.

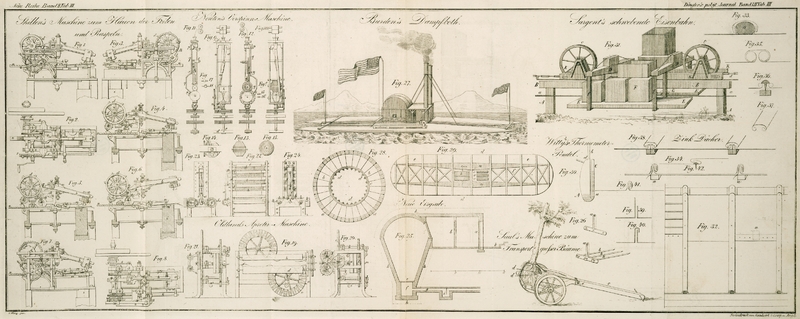

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Verbesserte Maschine zum Hauen von Feilen und

Raspeln.

Die Erfindung des Patenttraͤgers besteht in einer

Maschine, welche die Zaͤhne oder Erhabenheiten an den

Stahlplatten oder Stahlstaͤben, aus denen Raspeln oder

Feilen verfertigt werden sollen, durch einen gehoͤrigen

Meißel oder durch ein anderes zwekmaͤßiges Instrument

bildet. Indem dieser Meißel oder dieses Instrument in dem Kopfe

eines Schlaghammers (tilt hamma)

befestigt wird, waͤhrend dieser an einer Achse

aufgezogene Hammer durch die Vorspruͤnge eines Klopfrades

(tilt wheel) mit kreisender

Bewegung emporgehoben wird, und dann von selbst mit solcher

Gewalt herabfaͤllt, daß dadurch die zur Erzeugung der

Zaͤhne erforderlichen Einschnitte in den Stahlplatten

erzeugt werden. Die Stahlplatten werden von einer Art von Zange,

die mit einem Schieber in Verbindung steht, gehalten, und in

gewissen Zwischenraͤumen unter dem Kopfe des

Schlaghammers vor- und ruͤkwaͤrts bewegt.

Die Entfernung, um welche die Stahlplatten bei jedem Schlage

vorwaͤrts bewegt werden, haͤngt von dem Grade der

Feinheit, die die Feile erhalten soll, ab, und wird durch eine

Zahnstange und ein Getrieb, welches durch ein Sperrrad mit einem

Sperrkegel in Bewegung gesezt wird, regulirt. Diese Bewegung

kann jedoch auch durch andere Vorrichtungen erzeugt werden.

Soll die Maschine zur Verfertigung von Raspeln dienen, so muß der

Meißel oder das Schneidinstrument spizig seyn, und auf jeden

Schlag nur einen Zahn erzeugen; der Schlaghammer, der dieses

Instrument faͤhrt, muß ferner in gewissen

Zeitraͤumen uͤber die Breite der Stahlplatten von

einer Kante zur anderen hin und her traversiren, wobei sich die

Stahlplatte erst dann der Laͤnge nach vorwaͤrts

bewegt, wenn der Hammer gegen den Rand der Stahlplatte hin den

lezten Zahn geschlagen hat.

Zu besserer Verstaͤndigung sind in der beigefuͤgten

Zeichnung verschiedene Ansichten zweier Maschinen gegeben, von

denen die eine zur Erzeugung der queren Zaͤhne der

Feilen, die andere hingegen zur Erzeugung der

Raspelzaͤhne bestimmt ist. Beide Maschinen sind einander,

in so fern es die Erzeugung des Schlages betrifft, in ihrem Baue

vollkommen aͤhnlich, so daß sich dieser Theil der

Beschreibung folglich auf beide bezieht. Da das Traversiren des

Hammers jedoch nur bei jener Maschine noͤthig ist, die

zur Fabrikation der Raspeln dient, waͤhrend an der

Feilenhaumaschine, in welcher nur die queren Zahne der Feile

erzeugt werden, diese Bewegung uͤberfluͤssig ist,

so wollen wir zuerst die Feilenhaumaschine beschreiben, und

hierauf die Anwendung der traversirenden Bewegung auf die

Maschine zur Raspelfabrikation erlaͤutern.

Fig. 1 ist ein Aufriß des oberen Theiles der

Feilenhaumaschine, von einer Seite gesehen. Fig. 2

ist ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht der Maschine von

Oben. Fig. 3

ist ein anderer Aufriß des oberen Theiles der Maschine von der

Fig. 1

entgegengesezten Seite. Fig. 4

ist ein senkrechter Durchschnitt durch die Maschine. An allen

diesen Figuren sind die arbeitenden Theile der Maschine in einer

und derselben Stellung abgebildet. Fig. 5

ist ein aͤhnlicher Durchschnitt, wie jener in Fig. 4, nur sind die Sicherheitshaͤlter oder

Faͤnger unter dem Schwanze des Hebels des Schlaghammers

weggenommen. Fig. 6

endlich ist ein Durchschnitt, in welchem der Kopf des Hammers

mit dem Schneidinstrumente emporgehoben, und in Bereitschaft ist

den Schlag auf die Stahlplatte auszufuͤhren.

a ist der Kopf des Schlaghammers,

der sich an dem Ende des Hebels b

befindet; dieser Hebel ist an der Achse oder Welle c, die sich in dem Gebaͤlke

der Maschine in eigenen Zapfenlagern dreht, aufgezogen. d ist das an der Achse oder Welle

e aufgezogene Klopfrad, dessen

Welle sich gleichfalls in dem Gebaͤlks der Maschine in

Zapfenlagern dreht. An diesem Rade ist die erforderliche Anzahl

von Vorspruͤngen oder sogenannten Klopfern, durch welche

der Schwanz oder das kuͤrzere Ende des Hebels b herabgedruͤkt wird,

angebracht.

Das Klopfrad d erhaͤlt seine

kreisende Bewegung durch das an derselben Welle aufgezogene

Zahnrad f mitgetheilt, indem in

dieses Zahnrad das Getriebe g

eingreift, welches sich an der Hauptwelle h befindet, die ihrerseits wieder durch ein Laufband,

welches von dem ersten Beweger an den an ihrem Ende befindlichen

Rigger laͤuft, oder auf irgend eine andere Weise in

Bewegung gesezt wird. Das Bett oder Lager, worauf die

Stahlplatten gelegt werden, ist mit i bezeichnet, und ruht fest auf einem Mauerwerke,

welches auf einem gehoͤrigen Roste oder auf Riegeln

angebracht ist. j stellt eine in

Arbeit befindliche Stahlplatte vor; sie wird zwischen den Wangen

der Kneipe oder Zange k, die an

Mittelstiften in dem Schieber l

aufgezogen ist, festgehalten. Dieser Schieber wird durch eine

Feder und einen darunter befindlichen Schieber

herabgedruͤkt, und mittelst der Zahnstange n und des Getriebes o auf den

fuͤnffoͤrmigen Kanten m,

m des Gestelles vor- und

ruͤkwaͤrts bewegt. Das Getrieb o ist an der Welle des Sperrrades

p aufgezogen, und dieses

Sperrrad wird mittelst des an dem Ende des Hebels r befindlichen Sperrkegels

in gewissen Zwischenraͤumen umgedreht. Dieser Hebel wird

jedes Mal, nachdem ein Schlag auf die Stahlplatte geschehen,

herabgedruͤkt, indem die Zaͤhne oder Klopfer des

Rades s mit der an dem Hebel r befindlichen schiefen

Flaͤche in Beruͤhrung kommen. Das Rad s ist an dem Ende der Achse oder

Welle e des Klopfrades aufgezogen,

und dreht sich folglich zugleich mit demselben um; es bewirkt

mithin, indem es den Hebel r jedes

Mal, so oft ein Zahn uͤber die schiefe Flaͤche t gleitet, herabdruͤkt, daß

der Sperrkegel q das Sperrrad p treibt, wodurch die Stahlplatte

dann nach jedem Schlage des Hammers vorwaͤrts bewegt

wird.

An der oberen Seite oder Flaͤche des Schlaghammers ist

eine starke Feder u angebracht,

deren Ende sich unter einer stellbaren schiefen Flaͤche

v befindet. Diese schiefe

Flaͤche, welche in dem Gestelle w aufgezogen ist, kann durch gehoͤrige

Stellschrauben gehoben oder gesenkt werden, je nachdem man eine

groͤßere oder geringere Spannung der Feder erzeugen will.

Eine aͤhnliche Feder x

befindet sich auch an der unteren Flaͤche des

Schlaghammers, und diese dient dazu den Meißel oder das

Schneidinstrument nach jedem Schlage uͤber dem Lager oder

Bette zu erhalten, und in Verbindung mit den spaͤter zu

beschreibenden Sicherheitshaͤltern oder Faͤngern

y, y jede Schwingung und

uͤberhaupt die Tendenz der Feder u zur Wiederholung des Schlages des Hammers

aufzuheben. Das Ende der Feder x

wirkt auf eine schiefe Flaͤche z, die gleichfalls in dem Gestelle w aufgezogen ist, und welche wie v zur Regulirung der Spannung der

Feder mit einer Stellschraube versehen ist.

Sollte die untere Feder x den Hammer

mit solcher Gewalt und Geschwindigkeit zuruͤk

emporschleudern, daß die obere Feder u den Schlag zu wiederholen streben koͤnnte, so

bewegen sich die Sicherheitshaͤlter oder Faͤnger

y unter den Schwanz des Hebels

b und halten denselben

unmittelbar, nachdem er durch die untere Feder x emporgehoben worden, fest. Es

geschieht dieß naͤmlich auf folgende Weise. Die

Faͤnger y sind an einer

Platte oder an einem Wagen 1, den man in den Durchschnitten

sieht, aufgezogen, und dieser Wagen dreht sich an einem kleinen

Stifte oder Zapfen 2, welcher sich in den Oehren oder

Loͤchern der Querstange 3 befindet. Die oberen Enden der

Faͤnger werden mittelst der Feder 4, die an der

Querstange 3 befestigt ist, und welche auf ein Ende der Platte

oder des Wagens 1 wirkt, gegen den Schwanz des Schlaghammers

geneigt erhalten.

Damit die Faͤnger y jedoch aus

der Bahn des Schwanzes des Hammers b

entfernt werden, wenn das Klopfrad einen Schlag des Hammers

hervorbringen soll, kommt jener Zahn des Klopfrades, der zulezt auf den Hammer wirkte, mit der schiefen Flaͤche

5, die an der Platte oder an dem Wagen 1 befestigt ist, in

Beruͤhrung, und veranlaßt, indem sie dieses Ende der

Platte herabdruͤkt, daß die oberen Enden der

Faͤnger y unter dem Schwanze

des Hammers b weggezogen werden, wie

man dieß aus dem Durchschnitte Fig. 5

ersieht. Indem nun das Klopfrad sich umzudrehen

fortfaͤhrt, kommt der naͤchstfolgende Zahn

vorwaͤrts und druͤkt den Schwanz des Hammers

herab; ehe er jedoch diesen Schwanz verlaͤßt, wird der

Zahn, der sich zulezt in Thaͤtigkeit befand, die schiefe

Flaͤche 5 verlassen, und der Feder 4 gestattet haben, die

Faͤnger y wieder in ihre

fruͤhere, aus dem Durchschnitte Fig. 6

ersichtliche Stellung zuruͤkzufuͤhren. Nachdem der

Zahn von dem Schwanze des Hebels b

abgeglitten, wird der Hammer unmittelbar darauf herabfallen, und

den Schlag auf die Stahlplatte fuͤhren; und so wie der

Schwanz des Hammers emporsteigt, wird er mit den schiefen

Flaͤchen an den oberen Enden der Faͤnger y in Beruͤhrung kommen, und

dieselben nach Ruͤkwaͤrts treiben. Sobald ferner

der Schwanz des Hammers an dem Scheitel der Faͤnger

voruͤbergegangen, wird die Feder 4 unmittelbar darauf die

Faͤnger vorwaͤrts unter den Schwanz des Hammers in

die aus Fig. 4

ersichtliche Stellung treiben und dadurch verhindern, daß der

Hammer nicht eher wieder emporsteigt, als bis der

naͤchstfolgende Zahn des Klopfrades das Ende des Hammers

herabdruͤkt, wo dann wieder dieselbe Bewegung der Theile

beginnen wird. Auf diese Weise faͤhrt nun die Maschine so

lange zu arbeiten fort, bis die Stahlplatte in gehoͤriger

Laͤnge zur Feile gehauen worden, wo die Maschine dann auf

folgende Weise außer Thaͤtigkeit gesezt wird.

Auf der Schieberstange 6 ist der stellbare Aufhaͤlter 7

angebracht, gegen welchen sich das vorderste Ende des Schiebers

l stemmt, wenn derselbe durch

die Zahnstange n und das Getrieb o vorwaͤrts bewegt wird. Die

Schieberstange 6 steht an dem einen Ende mit dem

gekruͤmmten Hebel 8, dessen anderes Ende

gabelfoͤrmig gebildet ist, in Verbindung, und diese Gabel

umfaßt die Klauenbuͤchse 9, die sich an der Hauptwelle

i befindet. So wie sich nun der

Schieber l vorwaͤrts bewegt,

kommt er mit dem Aufhaͤlter 7 in Beruͤhrung; und

wenn eine hinreichende Laͤnge der Stahlplatte der

Einwirkung des Meißels oder Schneidinstrumentes ausgesezt

worden, wird der Schieber l den

Aufhaͤlter 7 und die Stange 6 vorwaͤrts bewegt

haben. Dadurch wird diese Stange 6 die Klauenbuͤchse 9,

die sich an der Hauptwelle befindet, mittelst des

gekruͤmmten Hebels 8 aus der Nabe des Flugrades ziehen,

so daß sich die Maschine nicht weiter bewegt, indem sich der

Rigger und das Flugrad nun lose um die Hauptwelle dreht.

Die Feile kann nun aus den Zangen oder Kneipen herausgenommen und

umgekehrt werden, um sie auch an der anderen Seite hauen zu

lassen; oder man kann auch eine neue Stahlplatte an deren Stelle

bringen. Zieht man hierauf den Sperrkegel q des Sperrrades p

zuruͤk, so kann der Schieber l und mit ihm auch die neue Stahlplatte in der

Maschine zuruͤkbewegt werden, indem man die Kurbel 10 an

der Welle des Sperrrades p nach der

entgegengesezten Seite dreht. Hiedurch wird das Getriebe o naͤmlich nach

Ruͤkwaͤrts gedreht, und die Zahnstange n zuruͤkgezogen, ohne daß

irgend andere Theile der Maschine dadurch beeintraͤchtigt

werden; und bewegt man auch die Stange 6 durch den an dem

Aufhaͤlter 7 angebrachten Griff 11 zuruͤk, so wird

die Klauenbuͤchse neuerdings wieder eingreifen, so daß

die Maschine nun wieder zu arbeiten beginnt.

Wenn die Stahlplatten auf der einen Seite zur Feile gehauen

worden, und dann zur Erzeugung der Feilenzaͤhne auf der

Kehrseite in der Maschine umgekehrt werden, so muß man ein

Stuͤk Blei zwischen die Stahlplatte und das Lager oder

Bett legen, damit die Feilenzaͤhne der einen Seite keinen

Schaden leiden.

Man wird aus dieser Beschreibung entnehmen, daß die Stellung des

Aufhaͤlters 7 an der Stange 6 die Streke der Stahlplatte,

welche zur Feile gehauen wird, bestimmt. Damit nun aber die

fortschreitende Bewegung der Stahlplatten unter dem Meißel oder

unter dem Schneidinstrumente den verschiedenen Graden der

Feinheit der Zahne, d.h. der Entfernung der Einschnitte der

Feile von einander entspreche, ist an dem Hebel r eine Stellschraube 12 angebracht.

Der Kopf dieser Schraube stemmt sich gegen die untere Seite des

aus dem Gestelle hervorragenden Oehres 13, und bestimmt dadurch

die Ausdehnung, welche die Bewegung des Hebels r erhalten soll, wenn er dadurch,

daß die Klopfer oder Zaͤhne des Rades s auf die schiefe Flaͤche t wirken, herabgedruͤkt wird.

Auf diese Weise wird naͤmlich die Zahl der Zahne, um

welche das Sperrrad p durch den

Sperrkegel q umgedreht wird, und

mithin auch die Ausdehnung der Bewegung bestimmt, die durch die

Zahnstange und das Getrieb dem Schieber l und der Stahlplatte j,

welche die Entfernung der Feilenzahne von einander regulirt,

mitgetheilt wird. Der Heber r wird

durch die Feder 14, die gegen dessen untere Seite druͤkt,

emporgehoben.

Die Geschwindigkeit, mit welcher der Hammer herabfaͤllt,

und folglich auch die Staͤrke des Schlages, kann, wie

sich von selbst versteht, dadurch regulirt werden, daß man die

schiefe Flaͤche w der Feder

u hoͤher oder niedriger

stellt. Damit das Lager, auf welchem die

Stahlplatte ruht, den verschiedenen Neigungen, unter welchen sie

gestellt wird, entspreche, besteht dieser Theil des Lagers aus

einem halbkugelfoͤrmigen Stuͤke gehaͤrteten

Stahles 15, welches lose in eine aͤhnliche

Aushoͤhlung in dem Lager paßt, und welches sich folglich

von selbst so reguliren kann, daß die Stahlplatten dem Meißel in

gehoͤriger Stellung dargeboten werden, und den

Hammerschlag gleichmaͤßig und eben erleiden. Das

Stuͤk Stahl kann uͤbrigens auch eine

kegelfoͤrmige Gestalt haben, und lose in eine

Aushoͤhlung von gleicher Form passen.

Oben am Scheitel des Lagers oder Bettes i sind Fuͤhrer 16,16 angebracht, welche die

Stahlplatten in Hinsicht auf den Meißel oder das

Schneidinstrument in gehoͤriger Stellung erhalten, und

welche durch die Schraube 17 so regulirt werden koͤnnen,

daß sie sich einer jeden Breite der Stahlplatten anpassen.

Uebrigens befindet sich an den Wangen der Zangen k auch noch ein stellbarer

Aufhaͤlter oder Sperrer 18, der als Fuͤhrer dient,

wenn man die Stahlplatten zwischen die Wangen der Zange bringt.

19 ist ein Griff oder ein Hebel, mit welchem die Zangen, wenn es

noͤthig ist, emporgehoben werden koͤnnen; an ihm

ist ein Gewicht aufgehaͤngt, durch welches die

Stahlplatten mit gehoͤriger Kraft auf das Lager

herabgedruͤkt werden.

Das Schneidinstrument 20 kann unter irgend einem Winkel gegen die

zu hauende Stahlplatte gestellt werden, indem es mittelst der

Klammern und Schrauben 21 in dem Kopfe des Hammers befestigt

wird.

Nachdem ich hiemit die verschiedenen Bewegungen der zum

Feilenhauen dienenden Maschine beschrieben, will ich nun zur

Beschreibung der Art und Weise, auf welche das Traversiren des

Hammers und Schneidinstrumentes zum Behufe den man in den

Durchschnitten sieht, der Erzeugung der Raspelzaͤhne

hervorgebracht wird, uͤbergehen.

Fig. 7 ist ein Seitenaufriß und Fig. 8

ein Grundriß der Maschine, welche mit der Traversirbewegung

ausgestattet ist. An dieser Maschine laͤßt sich die Achse

c des Hebels b nach der Quere der Maschine in

ihren Zapfenlagern verschieben, und je nach der Streke, welche

sie zugleich mit dem Schlaghammer und dem Meißel

seitwaͤrts bewegt wird, wird sich die Entfernung zwischen

den Zaͤhnen der Raspel richten. Die Bewegung der Raspel

nach Vorwaͤrts erfolgt jedes Mal nur dann, wann eine

Reihe von Raspelzahnen vollendet ist.

An dem Ende der Hauptwelle h der

Maschine ist das Getrieb 22 aufgezogen, welches in das Zahnrad

23 eingreift, das sich lose um die Achse des Sperrrades p dreht. An derselben Achse und in

Verbindung mit dem Zahnrade 23 ist auch das Muschelrad 24

aufgezogen, welches bei seinen Umdrehungen auf einen an dem Ende

der Schieberstange 26 befindlichen Stift oder Zapfen 25 wirkt.

So wie nun die groͤßeren Durchmesser der Stufen des

Muschelrades mit dem Stifte oder Zapfen 25 in Beruͤhrung

kommen, wird die Stange 26 gegen die Achse des Muschelrades

gezogen werden. An der Schieberstange 26 ist ferner die schief

geneigte Stange 27 angebracht, die unter irgend einem Winkel

gestellt werden kann, je nachdem es die Entfernung der Zahne der

Raspeln in den einzelnen Querreihen erfordert. Es geschieht dieß

naͤmlich mittelst der Schraube und der Schraubenmutter

28, die sich an dem Quadranten 29 befindet, und indem sich die

schief geneigte Stange hiebei um den Stift oder Zapfen 30 als um

seinen Stuͤzpunkt bewegt. Die Schieberstange 26 ist an

einem Theile des Gestelles der Maschine in Zapfenlagern oder

Fuͤhrern aufgezogen.

An dem entgegengesezten Ende der Welle c ist eine starke Feder 31 angebracht, die das Ende

dieser Welle gegen das Stuͤk 32, welches mit einer auf

die schief geneigte Stange wirkenden Reibungsrolle versehen ist,

andruͤkt. So wie die kleineren Durchmesser der

Zaͤhne des Muschelrades mit dem Zapfen 25 in

Beruͤhrung kommen, schiebt die Feder 31 die Achse oder

Welle c und mit ihr den Hebel b und den Schlaghammer quer

uͤber die Stahlplatte zuruͤk, und dadurch werden

die regelmaͤßigen Reihen von Zahnen auf der Raspel

erzeugt, indem die Schieberstange 26 und die schiefe

Flaͤche 27 durch den Druk der Feder 31 oder auf irgend

eine andere geeignete Weise ruͤkwaͤrts bewegt

werden.

Man sieht aus der Zeichnung, daß zwei der Zahne des Muschelrades

24 die Hebung oder Senkung des uͤbrigen Theiles nur um

die Haͤlfte vermehren oder vermindern. Durch diese beiden

Zaͤhne werden die einzelnen Zaͤhne einer jeden

Reihe den zwischen den Zaͤhnen der vorhergehenden Reihe

befindlichen Raͤumen gegenuͤber gebracht; und

diese beiden Zaͤhne von geringerer Hoͤhe und Tiefe

kommen nur dann in Thaͤtigkeit, wann die Querreihen der

Zaͤhne vollendet sind, und wann die Stahlplatte

vorwaͤrts bewegt worden.

Zwischen dem Ende der Welle c und dem

Stuͤke 32 befindet sich ein stellbares Stuͤk 33,

welches die Gegenreibungsrolle fuͤhrt, und welches

mittelst der in dem Stuͤke 32 befindlichen Schraube so

gestellt werden kann, daß das Schneidinstrument die

Zaͤhne so weit an die Raͤnder der Stahlplatte

hinaus erzeugt, als man es fuͤr noͤthig findet.

Bei dieser Einrichtung wird auch jede selbst noch so kleine

Ungenauigkeit in der Stellung der Fuͤhrer der

Stahlplatten stuf dem Lager rectificirt.

Da die Stahlplatte nur nach Vollendung jeder Querreihe von

Zaͤhnen vorwaͤrts bewegt zu werden braucht, so

wird das Herabdruͤken der schiefen Flaͤche t und des Hebels r, und folglich die Umdrehung des

Sperrrades p in dieser Maschine

durch zwei Stifte oder Zapfen erzeugt, welche an der Seite des

Muschelrades hervorragen, mit der schiefen Flaͤche t in Beruͤhrung kommen, und

folglich dieselbe Wirkung hervorbringen, welche die Zahne oder

Klopfer des Rades s in der zum

Feilenhauen bestimmten Maschine erzeugen: mit dem Unterschiede

jedoch, daß sich die Stahlplatte waͤhrend jeder Umdrehung

der Achse nur zwei Mal vorwaͤrts bewegt.

Das gehaͤrtete staͤhlerne Lager muß in der zur

Fabrikation der Raspeln dienenden Maschine aus einem

halbcylindrischen Stuͤke Stahl bestehen, und dieses

Stuͤk Stahl muß in einen aͤhnlichen Ausschnitt in

dem Lager paffen.

Ich habe, sagt der Patenttraͤger am Schlusse seiner

Patenterklaͤrung, nur noch zu bemerken, daß ich beim

Hauen feiner Feilen statt der Zahnstange lieber eine Schraube

anwende, um die progressive Bewegung des Schiebers l und der Stahlplatte zu erzeugen,

indem eine Schraube eine viel regelmaͤßigere Bewegung

bewirkt, wenn die Stahlplatte nur um sehr geringe Streken

vorwaͤrts zu schreiten hat. Diese Schraube kann sich in

einer an dem Schieber befindlichen Mutterschraube bewegen, und

sich in Halsringen drehen, die sich an dem hinteren Ende der

Maschine befinden. Sie kann ferner, wie alle Mechaniker wissen,

auf verschiedene Welse in Bewegung gesezt werden, so daß ich

nicht noͤthig habe, in weitere Details hieruͤber

einzugehen. Ich bemerke ferner, daß wenn die Schlaͤge in

dieser Maschine sehr regelmaͤßig geschlagen werden

koͤnnten, die Zaͤhne oder Hervorragungen an dem

Muschelrade der Maschine, welche zur Fabrikation der Raspeln

dient, uͤberfluͤssig waͤren, indem man

diesem Rade dann die Form eines doppelten Schnekenrades geben

koͤnnte, wodurch das regelmaͤßige Traversiren des

Hammers erzeugt werden wuͤrde. Ich bemerke endlich, daß

die schief geneigte Stange das Traversiren des Hammers auch ohne

die an ihrem entgegengesezten Ende angebrachte Feder 31 erzeugen

koͤnnte, wenn sie sich in einem Falze bewegen

wuͤrde, der sich an einem mit der Achse des Hebels des

Hammers in Verbindung stehenden Zaume (bridle) befaͤnde; und daß die hier abgebildeten

Maschinen zur Fabrikation der Raspeln fuͤr Hufschmiede,

an denen sich sowohl Feilen- als Raspelzaͤhne,

jedoch an verschiedenen Stellen, befinden, gebaut sind.

Tafeln