| Titel: | Verbesserungen an den Buchdrukerpressen, worauf sich John Kitchen, Buchdruker von Newcastle-upon-Tyne, am 25. Jul. 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 52, Jahrgang 1834, Nr. L., S. 250 |

| Download: | XML |

L.

Verbesserungen an den

Buchdrukerpressen, worauf sich John Kitchen, Buchdruker von

Newcastle-upon-Tyne, am 25. Jul. 1833 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of

Arts. Maͤrz 1834, S. 49.

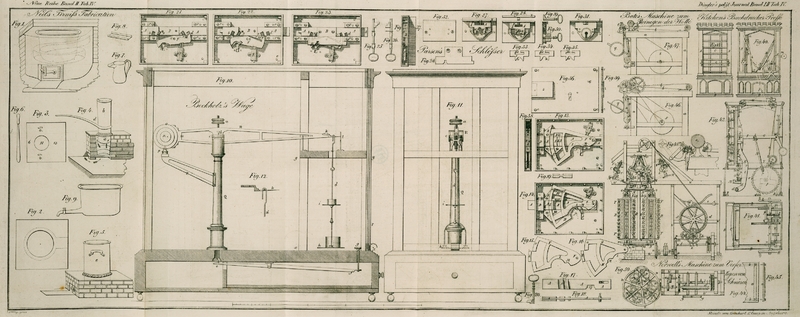

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Kitchen's Verbesserungen an den

Buchdrukerpressen.

Die unter obigem Patente begriffenen Verbesserungen bestehen in

einer neuen Anordnung der verschiedenen Theile und Apparate

einer Maschine zum Abdruken von Lettern, Holzbloͤken,

oder anderen erhabenen Oberflaͤchen. Bei dieser neuen

Anordnung der Theile befindet sich naͤmlich die Tafel

oder die Flaͤche, auf welcher die Form der Lettern, der

Holzbloͤke etc. ruht, oder gegen welche sie sich stemmt,

in senkrechter Stellung, waͤhrend die Stellung der Form

mittelst Zahnstangen und Getrieben regulirt wird. Die Form wird

geschwaͤrzt, indem vor derselben mittelst Fuͤhrern

und Rollen eine elastische Walze in senkrechter Richtung auf und

nieder bewegt wird. Der Tiegel (platten) mit dem Dekel (tympan) und dem Rahmen, der das zu bedrukende Papier

enthaͤlt, wird mittelst sogenannter Schwingarme, die sich

an Zapfen bewegen, in Beruͤhrung gebracht; der Tiegel

wird naͤmlich, wenn der Druk zu geschehen hat, gegen die

Tafel und die Form empor gebracht, waͤhrend man ihn

hingegen zuruͤkfallen laͤßt, wenn das Blatt

Papier, nachdem es bedrukt worden, wieder entfernt und durch ein

neues ersezt werden soll.

Die Kraft, die den Druk ausuͤbt, wirkt mittelst

gegliederter Hebel, welche durch einen Winkelhebel und

eine Stange in Bewegung gesezt werden, wie man aus den

beigefuͤgten Figuren ersehen wird. Fig.

40 ist naͤmlich ein Fronteaufriß der

verbesserten Maschine; Fig.

41 ist ein Grundriß oder ein horizontaler Durchschnitt

der unteren Theile der Maschine. Fig.

42 ist ein Laͤngendurchschnitt der Maschine

nach der in Fig.

40 gegebenen Stellung. Fig.

43 endlich ist ein Endaufriß.

Die ganze Maschinerie befindet sich in einem Gestelle aus

Gußeisen oder aus einem anderen geeigneten Materiale, welches

aus vier ekigen Saͤulen A, A,

die auf der Basis B, B ruhen,

besteht. Die Tafel fuͤr die Form der Lettern besteht aus

einer diken eisernen Platte C, C,

welche an der hinteren Flaͤche mit starken eisernen

Baͤndern oder Klammern versehen ist, um ihr auf diese

Weise groͤßere Festigkeit zu geben. Diese Tafel ist

senkrecht gestellt, und wie Fig.

42 und 43

zeigt, an dem Gestelle befestigt. Die Befestigung geschieht

mittels Schraubenbolzen, welche durch Loͤcher in den

Saͤulen des Gestelles gehen, und welche, wie aus Fig. 42 ersichtlich ist, durch die Theile z, z, z eine kleine Regulirung

zulassen. An der vorderen Flaͤche der Tafel C ist der Rahmen, welcher die

Letternform enthaͤlt, mittelst angeschraubter Klammern

a, a, die man aus Fig. 44 und 45

sieht, festgemacht. Diese Klammern sind an stellbaren

Schieberzahnstangen b angebracht,

und diese Zahnstangen koͤnnen durch Getriebe, die sich an

der Welle c befinden, in Fenstern

oder Spalten der Tafel auf und nieder bewegt werden. Die Welle

c erstrekt sich, wie Fig. 42 und 43

zeigt, quer hinter dem Ruͤken der Tafel.

Der sogenannte Tiegel D besteht aus

einer diken Eisenplatte, welche auf den vibrirenden Armen oder

gekruͤmmten Hebeln EE,

die sich um die Zapfen d drehen,

aufgezogen sind. Die vordere Flaͤche dieses Tiegels wird

mit einem Tuche oder mit Filz bedekt, und in eine Furche, welche

in der Naͤhe der Raͤnder rings um die

Flaͤche desselben laͤuft, ist ein leichtes,

eisernes Gestell, in welches der sogenannte Dekel aus Pergament

oder aus Cannevaß fuͤhrt, eingelassen. Dieser Rahmen wird

mittelst der Daumenschrauben f an

dem Tiegel befestigt, und dadurch wird der Dekel fest und glatt

uͤber die Oberflaͤche gespannt, so daß er sich

nicht runzeln kann. Auch der Rahmen h besteht aus einem leichten eisernen Gestelle,

welches, wie Fig.

40 zeigt, durch gegliederte Hebel i und g

an dem Tiegel festgemacht ist, und welches, wenn es geschlossen

wird, rings um den Rand des Tiegels zu liegen kommt. Die

Drukhebel sind am Ruͤken des Tiegels angebracht, und

bestehen aus einer Stange oder aus einem Hebel F, der an dem einen Ende durch den

Stift k mit dem Tiegel, an dem

anderen Ende hingegen durch den Stift l mit den beiden Stangen oder Hebeln G, H in Verbindung steht, wodurch

ein sogenanntes Knebelgefuͤge (toggle-joint) gebildet wird. Her Hebel G dreht sich um eine starke Welle

m, die gleichsam dessen

Stuͤzpunkt bildet, und in den Saͤulen des

Gestelles aufgezogen ist, indem deren Enden in verschiebbare

Bloͤke n eingelassen sind.

Diese Bloͤke lassen sich so stellen, daß man den Druk

oder die Kraft der Knebelgefuͤge abaͤndern kann,

je nachdem man die Keile o, die von

Oben durch Schrauben in Bewegung gesezt werden, emporhebt oder

herabsenkt. An dem aͤußeren Ende des Hebels G ist ein Gegengewicht angebracht.

Der Hebel H ist eine

Krummhebelstange, welche mittelst eines Zapfens p an der Seite des großen Rades I befestigt ist. Durch die Umdrehung

dieses Rades wird die Stange H

emporbewegt, damit die Hebel F und

G auf diese Weise in horizontale

Stellung gerathen, sobald der Druk ausgeuͤbt werden soll.

Das Rad I wird durch einen Triebstok

K, der sich an der Welle J befindet, getrieben, und diese

Welle wird durch eine Kurbel und ein Flugrad L, welches man in Fig.

41 am deutlichsten sieht, in Bewegung gesezt. Dieß

entspricht der gewoͤhnlichen Bewegung des Kurbelgriffes

an den gewoͤhnlichen Drukerpressen, in denen sich die

Tafel und die Form in horizontaler Richtung hin und her bewegen.

Man kann die Maschine uͤbrigens auch durch einen an der

Welle J befestigten Rigger, und

durch ein von einer Dampfmaschine herlaufendes Band in Bewegung

sezen.

Den Schwaͤrzungsapparat, durch welchen die Schwarze auf

die Lettern aufgetragen wird, sieht man am besten aus dem

Durchschnitte Fig.

42. M ist hier

naͤmlich ein Behaͤlter, welcher quer durch die

Maschine laͤuft, und dessen oberer Theil einen Trog, in

welchem die Schwaͤrze enthalten ist, bildet. In diesen

Trog taucht zum Theil eine Walze N

aus Eisen oder aus einem anderen Metalle unter, welche Walze man

die Trog- oder Leitungswalze (ductor roller) zu nennen pflegt. Diese Walze dreht

sich in dem Schwaͤrztroge mittelst einer Rolle mit dreien

Furchen, die sich an dem Ende ihrer Achse befinden, und diese

Achse wird durch ein Laufband, welches von einer an der Achse

des großen Rades I befindlichen

Seilleitungsrolle mit 3 Kehlen herlaͤuft, getrieben.

Laͤngs der Fronte des Schwaͤrztroges ist ein

Metallstreifen angebracht, durch welchen alle

uͤberfluͤssige Schwarze von der Oberflaͤche

der Trogwalze abgestreift wird. Der Behaͤlter M kann unten zum Behufe der

Regulirung der Temperatur der Schwarze mit heißem oder kaltem

Wasser gefuͤllt werden. Ueber der Trogwalze ist eine

andere Walze O angebracht, welche

aus einem elastischen Materials verfertigt ist, und die die

Schwaͤrze von der Trogwalze auf die naͤchst obere

Walze, die sogenannte Vertheilungswalze P uͤbertraͤgt. Die

Achse der Walze O ist an einem

Schwunghebel s, der in Fig. 42 durch punktirte Linien angedeutet ist,

aufgezogen. An dem entgegengesezten Ende dieses Hebels befindet

sich ein Gewicht, durch welches die Walze O uͤber die Trogwalze empor gehalten wird,

ausgenommen der Tiegel D und seine

Arme E befinden sich in der aus Fig. 42 ersichtlichen drukenden Stellung, wo dann das

Ende einer Schraube oder eines Stiftes r, der an dem Arme E

angebracht ist, auf einen senkrechten Arm t, der unter rechten Winkeln aus dem Hebel s hervorragt, trifft. Dadurch wird

der Arm vorwaͤrts getrieben, und dadurch wird bewirkt,

daß die Walze O herab und mit der

Trogwalze in Beruͤhrung kommt, wo sie sich dann in Folge

der Reibung dreht und mit Schwaͤrze versehen wird.

Die Vertheilungswalze P besteht aus

Holz, und erhaͤlt die Schwaͤrze von der Walze O, wenn sich der Arm E zuruͤkzieht, indem hiedurch

dem Hebel mit der Walze O gestattet

wird, emporzusteigen, und diese leztere Walze mit der Walze P in Beruͤhrung zu bringen.

An dem Ende der Achse der Walze P

befindet sich eine Rolle; die Walze selbst wird dadurch

umgedreht, daß von einer an der Haupttreibwelle J befindlichen Seilleitungsrolle ein

Laufband an ihre Rolle laͤuft. Außer dieser drehenden

Bewegung wird diese Walze P aber

auch noch mittelst irgend einer der gewoͤhnlichen

Vorrichtungen hin und her bewegt, damit die Schwaͤrze

gleichmaͤßiger uͤber die Oberflaͤche dieser

Walze vertheilt werde. Ueber der Vertheilungswalze befindet sich

die elastische Speisungswalze Q,

welche bestaͤndig mit der Walze P in Beruͤhrung ist. So wie die

Vertheilungswalze daher Schwaͤrze mitgetheilt

erhaͤlt, so gibt sie dieselbe an die Oberflaͤche

der ober ihr befindlichen Speisungswalze ab; diese traͤgt

die Schwaͤrze ihrerseits wieder auf die

Schwaͤrzwalze R uͤber,

so oft sie mit derselben in Beruͤhrung kommt. Die Art und

Weise, auf welche die Schwaͤrzwalze R an der Flaͤche der

Letternform auf und nieder bewegt wird, soll nun beschrieben

werden.

Die Enden der Achse dieser Schwaͤrzungswalze R drehen sich in kleinen

Buͤchsen S, welche man in

Fig.

40 sieht, und welche sich auf den senkrechten

Fuͤhrstangen T auf und nieder

bewegen. An jeder dieser Schieberbuͤchsen ist eine Schnur

U festgemacht, und diese

Schnuͤre laufen oben uͤber die Rollen V, V, die sich an dem Scheitel der

Maschine befinden, und hierauf abwaͤrts uͤber die

Rollen W, W, die an der Welle X angebracht sind. Diese Welle X wird durch ein an der Hauptwelle

T befindliches Zahnrad Y getrieben, indem dieses Rad in ein

aͤhnliches Zahnrad Z, welches

sich an der Welle X befindet,

eingreift. Dieses leztere Rad Z

laͤuft lose an der Welle, und kann daher das Rad Y nur dann in Bewegung sezen, wenn

es mittelst der Klauenbuͤchse w an seine Welle gesperrt ist. Diese

Klauenbuͤchse kann durch irgend einen der Mechanismen,

deren man sich gewoͤhnlich zu diesem Behufe bedient, in

gewissen Zeitraͤumen hin und her geschoben werden. Der

Patenttraͤger bedient sich zu diesem Behufe zweier

Klopfer, die aus der Welle p des

großen Rades I hervorragen, und

welche, so wie sich die Welle umdreht, abwechselnd auf einen

Hebel x wirken, der mit der

Klauenbuͤchse in Verbindung steht, und dieselbe in

gewissen Zeitraͤumen hin und her bewegt, so daß mithin

das Rad Z, je nachdem es

noͤthig ist, an die Achse X

gesperrt oder davon befreit wird.

Diese Presse arbeitet nun auf folgende Weise. Wenn die Form

senkrecht und auf die beschriebene Weise auf die Tafel in dem

Gestelle gebracht, und der Tiegel D

zuruͤkgestoßen worden, so richtet der Druker das Blatt

Papier auf den Dekel der vorderen Flaͤche des Tiegels,

und schließt, um das Blatt zu fixiren, den Rahmen, indem er den

Griff eines rechtwinkeligen Hebels g, der sich um einen an dem unteren Theile des Tiegels

befindlichen Zapfen dreht, herabdruͤkt. Dadurch und mit

Huͤlfe eines anderen Leitungshebels gelangt der Rahmen

auf die vordere Flaͤche des Dekels. Nachdem die Lettern

vorher geschwaͤrzt worden, bringt der Druker seine

Haͤnde an die Kurbel des Flugrades L, und versezt, indem er sie umdreht, das Rad I mit der Stange H in jene Stellung, die man in Fig. 42 ersieht, und bei welcher jener Zeitpunkt

Statt findet, in welchem die Hebel F

und G horizontal zusammentreffen,

und in welchem der Tiegel, auf dem sich das zu bedrukende Blatt

Papier befindet, mit großer Gewalt gegen die Letternform gedrukt

wird, um auf diese Weise einen Abdruk derselben zu erhalten.

Durch die weitere Umdrehung der Welle J gelangen die Hebel wieder in die aus Fig.

40 ersichtliche Stellung, in welcher der Tiegel

zuruͤkgezogen ist; nun wird der Rahmen geoͤffnet,

das bedrukte Blatt herausgenommen, und ein neues dafuͤr

eingelegt, womit die Operation dann wieder aufs Neue

beginnt.

Waͤhrend der Tiegel in die aus Fig.

40 ersichtliche Stellung zuruͤk sinkt, kommt

einer der an der Achse p

befindlichen Klopfer mit dem Hebel x

in Beruͤhrung, und treibt denselben in jene Stellung, in

der das Rad und die Welle X an

einander gesperrt werden. Diese Welle dreht sich folglich nun

um, die Rollen W, W winden die

Strike u, die mit den Wagen S der Schwaͤrzwalze R in Verbindung stehen, auf, und die

Schwaͤrzwalze wird mithin auf den senkrechten

Fuͤhrstangen T

hingefuͤhrt. Da nun der Umfang der Walze hiebei mit den

Lettern in Beruͤhrung kommt, so werden die Lettern bei

dieser Operation geschwaͤrzt. So wie hingegen der andere

Klopfer auf den Hebel x trifft, so

wird derselbe nach der entgegengesezten Seite bewegt, so daß die

Klauenbuͤchse w mithin

zuruͤkgeschoben, und die Welle X von dem Rade Z befreit

wird. Das Gewicht der Schwaͤrzwalze und ihrer Wagen wirkt

nun auf die lose Achse X, dreht

dieselbe herum, windet die Strike von der Rolle W ab, und gestattet, daß die Walze

R in Folge ihrer Schwere in die

aus Fig.

42 ersichtliche Stellung herabgelangt, und daselbst

neuerdings wieder mit Schwarze versehen wird. Damit die Walze

R jedoch nicht zu rasch

herabrolle, steht mit einer der Rollen W ein Flugrad y in

Verbindung, welches durch den Widerstand, den es bei seinen

Umdrehungen durch die Luft erfaͤhrt, die Umdrehungen der

Rolle langsamer von Statten gehen macht, so zwar, daß die Walze

nur allmaͤhlich herabgelangt.

Die Hauptvortheile, welche der Patenttraͤger seiner Presse

beilegt, und welche seiner Ansicht nach ohne Zweifel durch

dieselbe erreicht werden, sind: daß alle ihre Theile einen hohen

Grad von Festigkeit gewaͤhren; daß sie einen

verhaͤltnißmaͤßig kleinen Raum einnimmt, obschon

selbst das groͤßte Format in ihr gedrukt werden kann; daß

sich durch einen sehr geringen Kraftaufwand eine große Gewalt

erzielen laͤßt; daß in Folge der senkrechten Stellung und

Fixirung der Form die Lettern weniger Neigung haben,

herauszufallen, und daß die Bogen in Folge der Stellung des

Tiegels und des Rahmens durch die moͤglich kleinste

Bewegung an die Lettern gebracht werden koͤnnen.

Als seine Erfindung erklaͤrt der Patenttraͤger 1)

die senkrechte Stellung der Form; 2) die Art und Weise, auf

welche der Druk durch die zusammengesezten Hebel in Verbindung

mit dem großen Kurbelrade und seinem Getriebe ausgeuͤbt

wird; 3) die Methode den Rahmen von dem Tiegel zuruͤk und

in eine schiefe Stellung zu bringen; 4) die Umgebung des

Schwarztroges mit heißem oder kaltem Wasser zum Behufe der

Regulirung der Temperatur der Schwaͤrze; 5) den Apparat,

wodurch das Herabrollen der Schwaͤrzwalze langsamer

gemacht wird. und 6) die ganze Zusammenstellung der

Maschine.

Die Drukerpresse des Patenttraͤgers, bemerkt Hr. Newton, uͤbertrifft alle mir

bekannten Pressen an Festigkeit und Einfachheit. Sie nimmt nur

einen horizontalen Raum von 4 Fuß 6 Zoll auf 3 Fuß 6 Zoll ein,

waͤhrend sie in der Hoͤhe 7 Fuß 6 Zoll mißt; dabei

ragt keiner ihrer Theile uͤber diese Dimensionen hinaus.

Die Maschine schwaͤrzt selbst, und mit Huͤlfe

eines Mannes, der die Bogen einlegt, und eines Knaben, der sie

ausnimmt, koͤnnen in derselben mit

Leichtigkeit in jeder Stunde 500 Exemplare der groͤßten

Zeitung gedrukt werden. Wird die Maschine durch Dampf getrieben,

so kann ein Arbeiter leicht in einer Stunde 600 Exemplare

liefern. Die ganze Maschine wiegt nicht uͤber 1 1/2

Tonnen, und kostet nur 150 Pfd. Sterl. Ich sah eine solche

Presse, mit welcher das Newcastle Journal gedrukt wird, in Gang,

und mit einer anderen wird, wie ich hoͤrte, eine große

Zeitung zu Bradford in Yorkshire gedrukt.

Tafeln