| Titel: | Bericht des Hrn. Bussy über einige Heber des Hrn. Collardeau zu Paris, rue du Fabourg-Saint-Martin No. 56. |

| Fundstelle: | Band 52, Jahrgang 1834, Nr. LXVII., S. 368 |

| Download: | XML |

LXVII.

Bericht des Hrn. Bussy uͤber einige Heber des Hrn.

Collardeau zu Paris, rue du Fabourg-Saint-Martin

No. 56.

Aus dem Bulletin de la

Société d'encouragement. November

1833, S. 383.

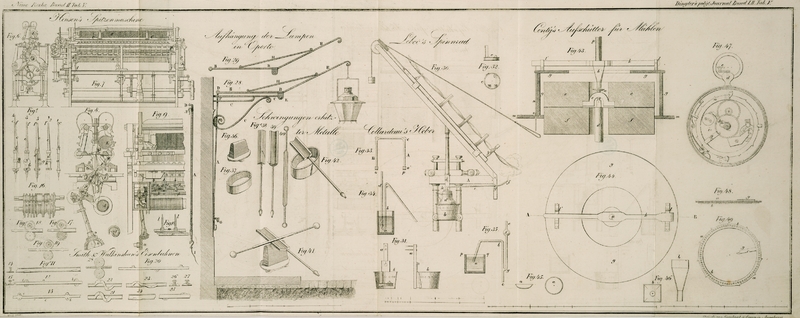

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Bussy's Bericht uͤber einige

Heber.

Hr. Collardeau hat der Société

d'encouragement eine kleine Broschuͤre

uͤberreicht, in welcher 15 verschiedene Arten von Heber,

die er in seiner Fabrik verfertigt, beschrieben sind. Die

meisten dieser Heber sind nur Modificationen der bereits

bekannten Heberarten, von denen einige allerdings vortheilhafter

eingerichtet sind; einige derselben sind auch bereits in einem

fruͤheren Berichte des Hrn. Hachette

Polyt. Journ. Bd. XIV.

S. 59.

gehoͤrig gewuͤrdigt worden. Besondere

Aufmerksamkeit scheinen uns jedoch nachtraͤglich noch

folgende vier Arten von Heber zu verdienen.

1) Heber mit doppelter Verschließung.

(Siphon à double

obturateur.) Dieser Heber, welcher aus Eisenblech

gearbeitet, und hauptsaͤchlich zum Umfuͤllen von

Oehlen oder alkoholischen Fluͤssigkeiten bestimmt ist,

besteht, wie Fig.

33 zeigt, aus zwei senkrechten Armen A, B von beinahe gleicher

Laͤnge, welche durch einen dritten, horizontalen Arm mit

einander verbunden sind. Die beiden Muͤndungen desselben

sind mittelst zweier beweglichen Verschließer o, o', welche an zwei Eisendrahten,

die sich in den Armen A und B schieben, angebracht sind,

verschlossen. Will man nun diese Eisendrahte emporziehen, und

folglich die Muͤndungen der Arme A, B verschließen, so schiebt man eine Art von

hoͤlzernem Keil unter die Woͤlbung oder unter den

Bogen C, den die Draͤhte

dadurch bilden, daß sie sich uͤber dem horizontalen Arme

mit einander vereinigen. Will man die Verschließer hingegen

oͤffnen, so entfernt man den Keil, und druͤkt mit

der Hand auf die Woͤlbung C,

damit die Draͤhte wieder herabsteigen. Einer der

Verschließer o' hat in der Mitte ein

Loch, welches man mit einem gewoͤhnlichen

Korkstoͤpsel nach Belieben verschließen oder

oͤffnen kann.

Wenn dieser Heber angestekt werden soll, so kehrt man denselben

so um, daß seine beiden Muͤndungen nach Oben gerichtet

sind, und oͤffnet die Muͤndung o, waͤhrend man die mit dem

durchloͤcherten Verschließer versehene Muͤndung

o' verschließt. Durch diese

leztere Muͤndung gießt man hierauf die

Fluͤssigkeit ein; ist sie bei o angelangt, so verschließt man diesen Verschließer,

und faͤhrt so lange fort Fluͤssigkeit

nachzugießen, bis der Heber bis zu p

voll ist, wo man dann die Muͤndung p mit einem Korkstoͤpsel verschließt, und den

Heber zum Behufe des Umfuͤllens umkehrt. Ist der Heber

auf diese Weise an Ort und Stelle gebracht, so oͤffnet

man die beiden Verschließer, damit die Fluͤssigkeit

ausfließen kann.

2) Heberpumpe. (Siphon-pompe.) Dieser Heber gewaͤhrt den

Vortheil, daß man den Heber anfielen kann, indem man im Inneren

desselben mittelst der Pumpe einen luftleeren Raum erzeugt, und

daß man, wenn der Unterschied zwischen den beiden Niveau's nicht

mehr so groß ist, daß dadurch ein Ueberstroͤmen bewirkt

wird, diesem Umstande durch die Pumpe abhelfen kann. Diese Art

von Heber findet vorzuͤglich beim Umfuͤllen des

Weines aus einem Fasse in ein anderes seine Anwendung, wenn

sich beide Faͤsser, wie dieß meistens der Fall ist, in

gleicher Hoͤhe befinden.

3) Einblasheber. (Siphon d'insufflation.) Dieser

Heber, der nichts weiter als eine modificirte Anwendung des

bekannten Einblasgefaͤßes des Hrn. Gay-Lussac ist, verdient theils wegen der

großen Einfachheit seines Baues, theils wegen der Leichtigkeit,

mit der er in Thaͤtigkeit gesezt werden kann, besondere

Empfehlung. Chemiker und Fabrikanten, welche oft aͤzende

Fluͤssigkeiten umfuͤllen muͤssen, werden

die Vortheile dieses Einblashebers besonders zu schaͤzen

wissen. Er ist aus Glas verfertigt, und besteht: 1) aus einer

gewoͤhnlichen heberartig gebogenen Glasroͤhre b, c, e, Fig.

34, mit dem Unterschiede jedoch, daß der kurze Arm b, c an seinem Ende einen Haken a bildet, so daß, wenn der Heber

arbeitet, die Muͤndung dieses kuͤrzeren Armes nach

Oben gekehrt und erweitert ist; 2) aus einer glaͤsernen

Roͤhre d, welche momentan zum

Anfielen des Hebers dient. Diese Roͤhre hat an dem einen

Ende eine Anschwellung, und paßt mit ihrem Ende ziemlich genau

auf die Muͤndung des kleinen Armes b, c des Hebers. Um nun den Heber in

Thaͤtigkeit zu sezen, taucht man den Arm b, c in das Gefaͤß, bringt

hierauf die mit der Fluͤssigkeit gefuͤllte

Roͤhre d an, und bewirkt

durch ein leichtes Einblasen in diese Roͤhre, daß die in

ihr enthaltene Fluͤssigkeit in dem Arme b bis c

emporsteigt. Der Heber ist nun hiemit angestekt; man nimmt die

Roͤhre d ab, wo die

Fluͤssigkeit dann dessen ungeachtet durch die

Muͤndung e ausfließt. Dieser

Apparat ist so einfach, daß sich ihn sogar jeder Lehrling in der

Chemie selbst verfertigen kann.

4) Sicherheits-Saugheber. (Siphon d'aspiration de

sûreté.) Auch diese Art von Heber, die

man in Fig.

35 abgebildet sieht, kann in chemischen Laboratorien

und Fabriken bei Arbeiten, bei denen man es mit scharfen und

aͤzenden Fluͤssigkeiten zu thun hat, mit großem

Vortheile angewendet werden. Man stekt denselben an, indem man

an der Roͤhre e, g, welche

parallel an den laͤngeren Arm b,

c geschmolzen ist, saugt. An dem oberen Theile dieser

Roͤhre ist eine Kugel f

geblasen, welche hindert, daß die Fluͤssigkeit, die aus

dem Gefaͤße p, q emporsteigt,

unmittelbar in den Mund gelangt.

Tafeln