| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zum Verzehren des Rauches, welche Apparate auch auf die Oefen der Dampfkessel, so wie auf andere Oefen anwendbar sind. |

| Fundstelle: | Band 52, Jahrgang 1834, Nr. LXXVI., S. 416 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Verbesserungen an den

Apparaten zum Verzehren des Rauches, welche Apparate auch auf die

Oefen der Dampfkessel, so wie auf andere Oefen anwendbar

sind.

Aus dem London Journal of

Arts. Maͤrz 1834, S. 70.

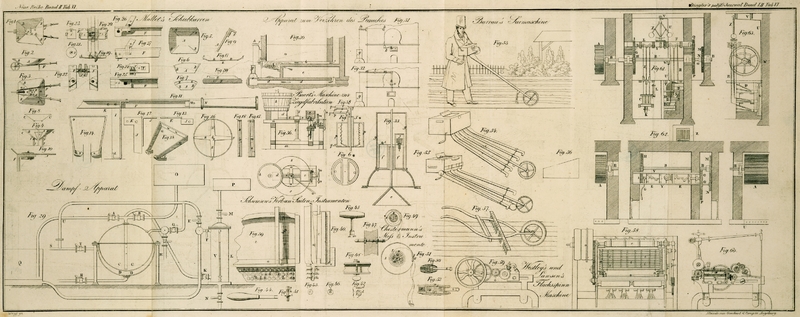

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Verbesserungen an den Apparaten zum Verzehren

des Rauches etc.

Die unter obigem Patente begriffenen Verbesserungen beziehen sich

auf den Bau und die Einrichtung gewisser Apparate, wodurch die

Speisung der Oefen der Dampfkessel oder anderer Oefen mit Luft

so regulirt wird, daß der Rauch dadurch verzehrt wird, ohne daß

der regelmaͤßige, zur Unterhaltung der Verbrennung in

diesen Oefen dienende Luftzug eine wesentliche

Veraͤnderung erleidet.

Der Patenttraͤger gibt, bevor er in die Beschreibung und

Erklaͤrung der Zeichnung seines Apparates eingeht, eine

kurze Erlaͤuterung der Wirkung der

atmosphaͤrischen Luft bei der Verzehrung des Rauches der

Oefen, und eine kurze Wuͤrdigung der Einwuͤrfe

gegen den Zutritt der Luft zu diesem Behufe –

Einwuͤrfe, die, wie er sagt, durch seine Erfindung

beseitigt werden sollen. Die Quantitaͤt

atmosphaͤrischer Luft, welche durch die Roststangen eines

zur Erhizung von Dampfkesseln oder zu anderen Zweken dienenden

Ofens tritt, haͤngt von der Kraft des Rauchfanges, von

der Groͤße der Feuerzuͤge und von anderen

Umstaͤnden ab. Diese Dinge moͤgen sich jedoch

verhalten wie sie wollen, so wird ein Luftzug, der zur

Unterhaltung eines in voller Thaͤtigkeit befindlichen

Feuers hinreicht, nicht hinreichend befunden werden, wenn

frisches Brennmaterial in den Ofen eingetragen wird. Die Folge

hievon ist, daß eine bedeutende Quantitaͤt Dampf und Gas,

die sich aus der Kohle entwikelt, zugleich mit kleinen

Kohlentheilchen als Rauch in den Rauchfang emporgefuͤhrt

wird. Man hat deßhalb schon mannigfaltige Vorschlaͤge und

Methoden, durch welche dem so laͤstigen Rauche dieser

Oefen abgeholfen werden soll, in Anregung gebracht. Die besten

dieser Methoden bestanden entweder darin, daß man die frische

Steinkohle in kleinen Quantitaͤten eintrug, damit die

Verbrennung rascher und lebhafter geschehen koͤnne, oder

darin, daß man dem Ofen Waͤhrend der Eintragung des

frischen Brennmateriales jedes Mal mit einer groͤßeren

Quantitaͤt atmosphaͤrischer Luft speiste.

Diese leztere Methode den Rauch durch den Zutritt einer

groͤßeren Menge atmosphaͤrischer Luft zu

verzehren, wurde lange Zeit hindurch angewendet; da der Zutritt

der Luft jedoch nur waͤhrend der Eintragung des frischen

Brennmateriales vermehrt werden durfte, so konnte derselbe bei

jeder Unachtsamkeit oder Nachlaͤssigkeit des Heizers,

oder der mit der Leitung der Feuerung beauftragten Person

entweder zu lange fortgestattet, oder umgekehrt zu sehr

beschraͤnkt werden. In lezterem Falle mußte Rauch

entstehen, im ersteren hingegen mußte die Temperatur des Ofens

wegen des Uebermaßes der einstroͤmenden kalten Luft zu

weit herabsinken.

Diesen Einwuͤrfen, dieser Abhaͤngigkeit der Oefen

von der Unachtsamkeit des Heizers will nun der

Patenttraͤger durch seinen Apparat begegnen. Bei diesem

Apparate kann der Heizer naͤmlich nie zur Speisung des

Herdes mit Brennmaterial schreiten, ohne daß er zugleich auch

den rauchverzehrenden Apparat in Thaͤtigkeit bringt, und

ohne daß hiedurch gerade so viel Luft in den Ofen gelangt, als

zur Verzehrung des Rauches noͤthig ist, und nicht mehr

und nicht weniger.

Fig. 30 ist ein Laͤngendurchschnitt eines

Dampfkessels und eines Ofens, an welchem der verbesserte Apparat

zum Verzehren des Rauches angebracht ist. In dieser Figur ist

a der Kessel; b der Ofen, in welchem der Zug des

Rauches durch die Feuerzuͤge gegen den Rauchfang hin

durch Pfeile angedeutet ist. c ist

eine Luftkammer, die eine Quantitaͤt Luft

enthaͤlt, welche dadurch erhizt wird, daß sie mit dem

Ofen b in Zusammenhang steht, damit

die Luft auf diese Weise mit einem weit hoͤheren

Temperaturgrade, als ihn die umgebende atmosphaͤrische

Luft besizt, in den Ofen gelange. Diese Luftkammer c steht durch den Luftcanal f, der durch Heben oder Senken des

Kegels e geoͤffnet oder

verschlossen werden kann, mit der aͤußeren

atmosphaͤrischen Luft in Verbindung. Dieser Kegel ist an

seiner Spize an einer Stange oder an einer Kette befestigt; er

verschließt, wenn er hoch genug emporgehoben worden, die

kreisfoͤrmige Oeffnung, durch welche die aͤußere

atmosphaͤrische Luft in den Luftcanal d eindringt, vollkommen.

Wenn nun die Speisung der Kammer c

mit Luft durch Emporheben des Kegels e unterbrochen, und das Brennmaterial in dem Ofen

entzuͤndet wird, so steigt der Rauch aus dem Ofen auf die

gewoͤhnliche Weise durch die Feuerzuͤge b und den Rauchfang empor. So wie

aber der Kegel e so

herabgedruͤkt wird, daß ein frischer Strom Luft in die

Kammer c eindringen kann, so wird

die erhizte Luft, die vorher in dieser Kammer enthalten war,

durch die horizontale, mit einem Pfeile bezeichnete Oeffnung

austreten, und dadurch den Ofen mit so viel Luft

versehen, als zur Verbrennung der in dem Rauche enthaltenen

gas- und kohlenartigen Substanz erforderlich ist. Wie

bereits erwaͤhnt worden, ist der außerordentliche Zufluß

von Luft nur dann erforderlich, so lange der Rauch besteht; er

wuͤrde hingegen schaden, sobald der Ofen wieder hell

geworden. Damit die Wirkung dieses Apparates daher eine

vollkommene werde, ist es noͤthig, daß der Kegel e den Zufluß an Luft

allmaͤhlich und in dem Maße verhindere, in welchem die

Quantitaͤt des Rauches abnimmt. Dieß, so wie das

Herabdruͤken des Kegels zum Behufe des Oeffnens des

Feuerzuges, wenn frisches Brennmaterial eingetragen wird,

bewirkt nun der Patenttraͤger auf folgende Weise.

Fig. 33 zeigt einen Durchschnitt des Kegels e und des Apparates, der zur

Regulirung seiner Stellung dient, in vergroͤßertem

Maßstabe. f ist hier ein

umgekehrtes, einem Gasbehaͤlter aͤhnliches

Gefaͤß; g, g hingegen ist ein

metallener Wasserbehaͤlter, der bis zu der durch eine

punktirte Linie angedeuteten Hoͤhe mit Wasser

gefuͤllt ist. Das Gefaͤß f ist an derselben Stange oder Kette, an welcher sich

der Kegel e befindet,

aufgehaͤngt, und der obere Theil dieser Kette

laͤuft uͤber die Rollen h, die man in Fig.

30 und 31

sieht. Der Kegel e, so wie das

Gefaͤß f wird durch ein an

dem entgegengesezten Ende der Kette angehaͤngtes

Gegengewicht auf seine groͤßte Hoͤhe emporgehoben

erhalten. Oben am Scheitel des Gefaͤßes f befindet sich der Sperrhahn i, und eine hydraulische Klappe j, deren Bau man aus Fig.

33 ersieht, wo auch die Wasserlinie, die das

Gefuͤge absperrt, und die Spiralfeder, die zum Oeffnen

der Klappe mithilft, angedeutet ist.

Aus einem Blike auf Fig.

31 wird man ersehen, daß das Gegengewicht, welches den

Kegel e und das Gefaͤß f traͤgt, auf dem Schwanzende

eines kleinen Hebels, der einen Theil eines gezahnten, um einen

gemeinschaftlichen Mittelpunkt beweglichen Sectors bildet, ruht.

Dieser gezahnte Sector greift in einen anderen Winkelsector, der

an der vorderen Flaͤche des Ofenthuͤrchens

angebracht ist. Der Heizer kann daher das Thuͤrchen zum

Behufe des Eintragens einer neuen Quantitaͤt

Brennmaterial unmoͤglich oͤffnen, ohne daß er

zugleich den Hebel k in Schwingungen

versezt, wodurch das Gegengewicht gehoben, und der Kegel e, so wie das umgekehrte

Gefaͤß f herabgedruͤkt

wird, so daß mithin Luft in die Kammer c, und von hier auf die beschriebene Weise in den Ofen

eintreten kann, waͤhrend die hydraulische Klappe i zugleich die in dem oberen Theile

des Gefaͤßes f enthaltene

Luft entweichen laͤßt. In dieser Stellung kann nun das

Gefaͤß f und der Kegel e offenbar nicht emporsteigen, ohne

daß der Druk der atmosphaͤrischen Luft auf die obere

Flaͤche des Gefaͤßes f uͤberwunden wird, wozu

jedoch das Gegengewicht nicht hinreicht. Die Oeffnung des Hahnes

i muß daher so regulirt werden,

daß die erforderliche Quantitaͤt Luft in das Innere des

Gefaͤßes f eindringen kann,

und daß die gradweise Eroͤffnung und Vers schließung der

kreisfoͤrmigen, zum Eintritte der Luft in den Canal d bestimmten Oeffnung mittelst des

Kegels e regulirt wird. Die Zeit,

die zur Verzehrung des Rauches, der durch die Eintragung einer

frischen Quantitaͤt Brennmaterial in den Ofen entsteht,

nothwendig ist, kann bei einiger Erfahrung leicht ausgemittelt

werden, wo man dann den Hahn i bloß

so einzurichten hat, daß das Emporsteigen des Kegels e, und das Absperren des

Luftzuflusses in die Kammer c in

demselben Augenblike aufhoͤren, in welchem kein Rauch

mehr erzeugt wird. Ist der Hahn i

gehoͤrig gerichtet, so entfernt man den

Schluͤssel, der zur Stellung desselben diente, damit der

Heizer keine Controle uͤber den Apparat ausuͤben

kann.

Zwischen der Zeit, waͤhrend welcher der Heizer das

Ofenthuͤrchen oͤffnet und das Brennmaterial

eintragt, befindet sich ein kurzer Zeitraum, waͤhrend

welchem kein Luftzufluß aus der Kammer c noͤthig ist. Obschon nun dieser Umstand von

sehr geringer Bedeutung ist, so kann doch auch ihm durch die in

Fig.

32 abgebildete Vorrichtung abgeholfen werden. Hier ist

naͤmlich der Kegel und das Gefaͤß f an einem Hebel m aufgezogen, der sich um den

Mittelpunkt l bewegt, und von dem

entgegengesezten Ende dieses Hebels m steigt eine senkrechte Stange n herab, an der sich ein Gefuͤge befindet,

welches sich bei o nach Außen

oͤffnet.

Bei dieser Einrichtung biegt nun, wenn der Heizer das Ofen,

thuͤrchen oͤffnet, ein kleiner, an dem oberen

Theile des Thuͤrchens befindlicher Vorsprung die Stange

n in dem Gelenke o, und diese Stange kommt sogleich

wieder in ihre senkrechte Stellung, sobald das Thuͤrchen

weit geoͤffnet ist, ohne daß der Kegel e hiebei auf irgend eine Weise

afficirt wuͤrde. Ist das Brennmaterial hingegen in den

Ofen eingetragen, so kann der Heizer das Thuͤrchen nicht

wieder schließen, ohne daß er den unteren Theil der Stange n entfernt; er hebt daher diesen

Theil mit der Hand empor, wodurch das entgegengesezte Ende des

Hebels m und der Kegel e herabgedruͤkt wird, und

wodurch folglich eine der oben beschriebenen aͤhnliche

Wirkung erfolgt.

An dem angegebenen und beschriebenen Apparate zum Reguliren der

Bewegung des Kegels e haͤngt

die Abaͤnderung oder Verschiedenheit der Geschwindigkeit

gaͤnzlich von der Regulirung des Hahnes i, durch welchen die Luft in das

Gefaͤß f eintritt, ab. Eine

aͤhnliche Wirkung laͤßt sich aber auch durch den

in Fig.

34 ersichtlichen Apparat erreichen.

In dieser Figur ist naͤmlich p

ein nach Oben offenes Gefaͤß, welches mit zwei großen

Klappen, die sich nach Einwaͤrts oͤffnen,

ausgestattet, und in Fig.

35 im Grundrisse abgebildet ist. Dieses Gefaͤß

p befindet sich in einem

Wasserbehaͤlter, der dem in Fig.

33 bei g abgebildeten

Wasserbehaͤlter aͤhnlich, und an einer Stange mit

einem Gegengewichte aufgehaͤngt ist; es ist dem

beschriebenen Gefaͤße f in

jeder Hinsicht aͤhnlich. Sobald nun das

Ofenthuͤrchen geoͤffnet, und das Gefaͤß p auf die bereits beschriebene Weise

herabgedruͤkt wird, wird das in dem aͤußeren

Wasserbehaͤlter g befindliche

Wasser durch die beiden, am Boden des Gefaͤßes p angebrachten Klappen eindringen,

wo dann das progressive Steigen dieses Gefaͤßes zum

Behufe der Regulirung der Kegelbewegung durch das Oeffnen des

Hahnes q regulirt wird, indem das

Wasser aus diesem Hahne mit irgend einer erforderlichen

Geschwindigkeit ausstroͤmen kann, und dadurch die

Bewegung des unterhalb befindlichen Kegels regulirt.

Die Dauer des Zutrittes der Luft in dem Ofen haͤngt bei

beiden der beschriebenen Einrichtungen von der Regulirung oder

Stellung der Haͤhne i und q ab, indem das Gegengewicht immer

eines und dasselbe ist. Veraͤndert man aber die Form des

Kegels, laͤßt man denselben spizer zulaufen, oder gibt

man ihm oben eine cylindrische Gestalt, so laͤßt sich

hiedurch sowohl die Quantitaͤt der eintretenden Luft, als

die Dauer des Luftzutrittes abaͤndern. Diese

Veraͤnderungen haͤngen uͤbrigens von der

Natur des Ofens ab, an welchem die Erfindung des

Patenttraͤgers angebracht werden soll; der

Patenttraͤger gibt der kegelfoͤrmigen Gestalt

deßhalb den Vorzug, weil sich bei dieser die Quantitaͤt

Luft, die man in den Ofen eintreten laͤßt,

regelmaͤßig und in dem Maße vermindern laͤßt, in

welchem der Rauch, welcher verzehrt werden soll, abnimmt.

Soll die Erfindung an Oefen angebracht werden, an denen die

Speisung mittelst eines Speisungsapparates, der mit einer

Maschine oder irgend einer anderen Triebkraft in Verbindung

steht, geschieht, so macht der Patenttraͤger das Oeffnen

des Kegels e von dem Laufbande oder

der Triebkraft, die den Speisungsapparat treibt,

abhaͤngig, so daß das Herabdruͤken des Kegels und

der Zutritt der Luft beginnt, sobald die Speisung mit

Brennmaterial anfaͤngt, und daß umgekehrt der Luftzutritt

allmaͤhlich abnimmt, so wie die Speisung aufhoͤrt.

In Folge dieser Einrichtung kann, wie der Patenttraͤger

sagt, eine groͤßere Menge Brennmaterial auf den

Ofenstangen unterhalten werden, ohne daß man die Entstehung von

Rauch befuͤrchten darf, und folglich wird die Hize bei

diesen Vorrichtungen regelmaͤßiger seyn, als bei den

gewoͤhnlichen, mit Maschinen gespeisten OefenOesen.

Tafeln