| Titel: | Verbesserter Apparat zum Klären und Filtriren von Wasser und anderen Flüssigkeiten, worauf sich James Neville, Mechaniker von Great Dover Road, Grafschaft Surrey, am 9. Sept. 1831 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 53, Jahrgang 1834, Nr. VIII., S. 34 |

| Download: | XML |

VIII.

Verbesserter Apparat zum Klaͤren und

Filtriren von Wasser und anderen Fluͤssigkeiten, worauf sich James Neville, Mechaniker von

Great Dover Road, Grafschaft Surrey, am 9. Sept.

1831 ein Patent ertheilen ließ.Eine kurze Andeutung dieses Patentes gaben wir schon, im Polyt. Journ. Bd. XLV. S. 265, zur weiteren

Aufklaͤrung war jedoch noch diese Beschreibung durchaus nothwendig.A. d. R.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Junius

1834, S. 347.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Verbesserter Apparat zum Klaͤren und Filtriren von Wasser

und anderen Fluͤssigkeiten.

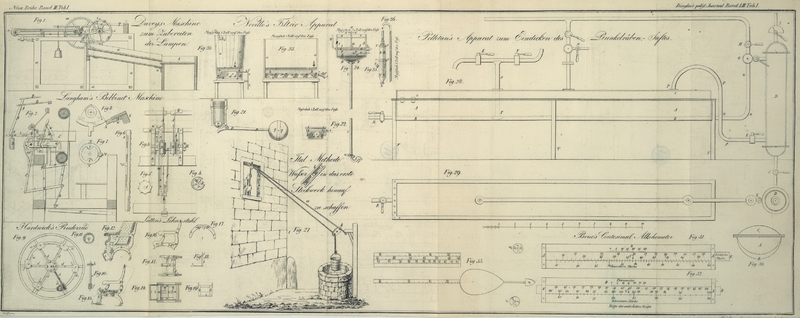

Fig. 20 ist

ein senkrechter Durchschnitt meines verbesserten Apparates zum Klaͤren und

Filtriren des Wassers, und zwar in einem Maßstabe von 1 Zoll auf 1 Fuß. a, a ist ein Gefaͤß oder ein Faß oder irgend ein

anderer Behaͤlter aus Holz oder einer anderen geeigneten Substanz, auf dessen

Boden b, b ich die Schuͤssel c, c anbringe. Diese Schuͤssel besteht aus

poroͤser oder unglasirter Toͤpferwaare, hat eine abgestuzt

kegelfoͤrmige Gestalt, und ist mit ihrer Muͤndung nach Abwaͤrts

gekehrt. In dem Rande oder der Muͤndung dieser Schuͤssel befinden sich

mehrere Auskerbungen, durch welche das geklaͤrte Wasser frei hindurch treten

kann, und rund um diesen Rand herum kitte oder spanne ich einen Streifen starken

Filz d, d, damit nichts von den feineren Theilchen der

filtrirenden oder klaͤrenden Substanz in die Schuͤssel c gelangen kann. An dem Scheitel oder oberen Theile

dieser Schuͤssel communicirt die Roͤhre e

mit dem Inneren derselben, so daß das geklaͤrte Wasser aus ihr abgelassen

werden kann. Diese Roͤhre e geht durch die

Seitenwand des Behaͤlters a, und ich leite sie,

wo es die Stellung des Behaͤlters immer moͤglich macht, so tief als

moͤglich herab, um auf diese Weise einen groͤßeren

atmosphaͤrischen Druk auf die in dem Behaͤlter befindliche

Fluͤssigkeit zu erhalten, und um hiedurch zu bewirken, daß eine

groͤßere Quantitaͤt Wasser durch das klaͤrende Medium getrieben

wird. Ich wende in

diesem Falle eine kleine Klappe f an, welche nach

Belieben gehoben werden kann, damit alle Luft, die ja in der herabsteigenden

Roͤhre e e enthalten ist, entweichen kann. Wo

diese Einrichtung jedoch nicht moͤglich ist, bediene ich mich bloß eines

gewoͤhnlichen Hahnes, der durch ein kurzes Rohr mit dem Inneren der

Schuͤssel c, c communicirt. Diese

Schuͤssel wird nun zuerst mit einer Schichte oder Lage groben Quarzkieses gg in einer Hoͤhe von zwei oder drei Zollen

umgeben, und oben auf diese Schichte kommt eine Lage vegetabilischer Kohle h, h, die in einer Muͤhle so weit wie grob

gemahlener Caffee gemahlen worden, und die zur Beseitigung aller in ihr enthaltenen

Unreinigkeiten wiederholt mit Wasser ausgesotten wurde. Diese Kohlenschichte reicht

einige Zoll hoch uͤber den Scheitel der Schuͤssel cc hinauf; sie muß fest eingedruͤkt und

oben geebnet werden. Oben auf sie wird ein Stuͤk diken wollenen Filzes

gelegt, und hierauf eine Schieferplatte i, i, die den

Umfang des Behaͤlters a, a beinahe

ausfuͤllt. Diese Schieferplatte i, i dient dazu,

daß das filtrirende Medium weder beim Reinigen des Apparates von dem darin

angesammelten Schlamme, noch bei dem schnellen Einstroͤmen des Wassers in den

Apparat aufgeruͤhrt werde; zugleich ist aber auch zwischen den

Raͤndern der Schieferplatte und den Waͤnden des Behaͤlters noch

so viel Raum uͤbrig gelassen, daß genug Wasser auf den Filz, der an die

Waͤnde des Behaͤlters gekittet oder genagelt ist, gelangen kann. Soll

der Apparat gereinigt werden, so braucht man nichts weiter, als ihn mit einem Besen

oder einer Buͤrste auszureiben, und das unreine Wasser dann durch den Hahn

k abfließen zu lassen.

Um den Zufluß des Wassers in diesen Apparat zu reguliren, wende ich, wo derselbe

durch eine Wasserleitungsroͤhre, oder von irgend einem Wasserbehaͤlter

her gespeist wird, eine Vorrichtung an, welche einfacher und in ihrer Wirkung

sicherer ist, als der gegenwaͤrtig gebraͤuchliche Kugelhahn. Diese

Vorrichtung ist in Fig. 20 bei l ersichtlich, und in Fig. 21 in

ihrer natuͤrlichen Groͤße im Durchschnitte abgebildet, mm ist eine metallene Roͤhre, in deren

Boden sich ein Loch von geringem Durchmesser befindet, so zwar, daß ein

gewoͤhnlicher Schusser so hineinpaßt, daß er ungefaͤhr zum dritten

Theile uͤber die Muͤndung dieses Loches hervorragt. Mit dem Gewinde

o, o steht der Hebel p,

p, an dessen Ende sich eine kleine hohle Kugel qq befindet, in Verbindung. Dieser Hebel mit der Kugel kann an dem Gewinde

o, o nach Belieben steigen und fallen, und sein

Gewicht muß hinreichen den Schusser n, n gegen den Druk

des in der Speiseroͤhre enthaltenen Wassers zu heben. Zugleich muß aber auch

die hohle Kugel q, q so viel Schwimmkraft besizen, daß

sie, wenn sie zur

Haͤlfte in Wasser untergetaucht ist, den Hebel p,

p hebt, und dadurch dem Schusser gestattet herabzusinken und das Loch in

dem Boden der Roͤhre zu verschließen. Auf diese Weise wird mithin die

Speisung des Apparates je nach Bedarf regulirt, und ich habe hier nur noch zu

bemerken, daß in das Innere der Roͤhre m, m eine

weibliche Schraube r, r geschnitten ist, durch welche

diese Roͤhre an irgend ein Wasserleitungsrohr geschraubt werden kann. Der

Schusser wird von dem Wasser nicht angegangen, und wird sich daher nie wegen

Corrosion oder Oxydation in dem Loche der Roͤhre festsezen.

Fig. 22 ist

ein Apparat, der an Wasserbottichen oder anderen Behaͤltern, die bereits

erbaut sind, in der Absicht, um das darin enthaltene Wasser zu reinigen, angebracht

werden kann. Er kommt im Principe ganz dem unter Fig. 20 beschriebenen

Apparate gleich; dieselben Buchstaben beziehen sich auch auf dieselben

Gegenstaͤnde; doch bezeichnet s hier einen

irdenen Topf von solchem Rauminhalte, daß das filtrirende Medium etc. darin Plaz

hat. Dieser Topf wird auf den Boden des Wasserbehaͤlters, der durch punktirte

Linien angedeutet ist, gestellt; die Communication mit der Schuͤssel c, c ist durch die Roͤhre t, t vermittelt.

In Fig. 23

sieht man eine Vorrichtung, wie sie sich zum Reinigen des Wassers im Großen, in

Fabriken z.B. eignet. Auf dem Boden des Wasserbehaͤlters aa ist eine gewisse Anzahl halbcylindrischer oder

bogenfoͤrmig gewoͤlbter irdener Gefaͤße u, u, u, u, u angebracht, welche der ganzen Laͤnge nach durch den

Wasserbehaͤlter laufen, und die an dem einen Ende saͤmmtlich durch die

Roͤhren v, v, v, v, v mit der Hauptroͤhre

e, e, aus der das klare Wasser abgelassen werden

kann, in Verbindung stehen. Auch diese Roͤhre soll, wie es in Fig. 20 angegeben worden,

so tief als moͤglich herabgeleitet werden, und nur wo dieß nicht

moͤglich ist, soll man eine Pumpe daran anbringen, um das Wasser in

groͤßerer Menge durch das klaͤrende Medium zu ziehen. In allen anderen

Beziehungen ist dieser Apparat dem unter Fig. 20 beschriebenen

vollkommen aͤhnlich, weßhalb sich denn alle Buchstaben auch auf dieselben

Gegenstaͤnde beziehen. Die untere Schichte g, g

besteht jedoch hier aus klein geschlagenem Sandsteine oder aus einem anderen

poroͤsen Gesteine, waͤhrend die Schichte h,

h aus zu gleichen Theilen vermengten Quantitaͤten feiner Kohle und

gut ausgewaschenem Sande besteht.

Fig. 24 zeigt

einen Durchschnitt eines Apparates zum Klaͤren von gemalzten

Fluͤssigkeiten, Oehlen etc. in großen Quantitaͤten; in dieser

Zeichnung kommen 3/4 Zoll auf den Fuß. A, A ist ein

gußeiserner, oder aus einem anderen Materiale verfertigter Behaͤlter, welcher

oben offen ist, waͤhrend er unten einen trichterfoͤrmigen Boden

B, B hat, von dessen Mittelpunkt aus die Roͤhre

C, C beilaͤufig 12 Fuß weit herabsteigt. D, D ist ein gußeiserner oder anderer Rost, oder ein

falscher, durchloͤcherter Boden, der auf den schraͤg zulaufenden

Seitenwaͤnden des Bodens B, B aufruht. Dieser

Boden wird mit einem messingenen (!) Drahtgewebe belegt, auf welches, dann eine

feine waschlederne Deke EE gebreitet wird. Auf

diese leztere wird dann eine Schichte reines Kohlenpulver F,

F gebracht, und hierauf dann ein Rahmen GG gelegt, der genau in das Innere des Behaͤlters AA paßt, und mit einem diken wollenen Filze bedekt

wird. Von der Mitte dieses Rahmens GG steigt die

sich umdrehende Welle H, H, an der eine Reihe von

Buͤrsten oder Umruͤhrern angebracht ist, empor. Diese Welle wird durch

die Rolle K, K oder auf irgend eine andere Weise in

Bewegung gesezt, und dadurch werden die in der Fluͤssigkeit enthaltenen

Unreinigkeiten gehindert, sich auf der Oberflaͤche des Filzes oder des

sonstigen Ueberzuges des Rahmens G G anzusammeln. L ist

eine Oeffnung mit einer Klappe, bei welcher der Bodensaz oder die Unreinigkeiten

entweichen koͤnnen, wenn es fuͤr nothwendig befunden werden sollte.

M ist eine Roͤhre, durch welche der Apparat

mit der zu reinigenden Fluͤssigkeit gespeist wird. Ist die

Fluͤssigkeit eine gegohrne malzhaltige, oder koͤnnte sie

uͤberhaupt dadurch, daß sie laͤngere Zeit der Luft ausgesezt wird,

Schaden leiden, so bediene ich mich des Schwimmers oder Dekels N, N, der genau in das Innere des Behaͤlters A, A paßt, und dessen Raͤnder mit Leder oder

einer anderen aͤhnlichen Substanz besezt sind, damit der Dekel luftdicht

schließt, ohne uͤbrigens in der Auf- und Niederbewegung

beeintraͤchtigt zu seyn. Die Welle HH geht

durch die Mitte des Dekels NN. OO ist eine kleine, mit einer Klappe versehene

Roͤhre, durch welche die in der Roͤhre C,

C und in dem unteren Theile des Behaͤlters enthaltene Luft

entweichen kann. Das untere Ende dieser Roͤhre C,

C ist, wie man bei P, P sieht,

gekruͤmmt, damit keine Luft eintreten kann, so lange sich die Vorrichtung in

Thaͤtigkeit befindet. Wenn die herabsteigende Roͤhre CC 12 Fuß lang ist, und wenn der Behaͤlter

AA 4 Fuß im Gevierte hat, oder wenn derselbe

eine Oberflaͤche von 16 Quadratfuß darbietet, so wird, wenn die Roͤhre

mit irgend einer Fluͤssigkeit von der specifischen Schwere des Wassers

gefuͤllt ist, und wenn der Hahn Q umgedreht wird, die atmosphaͤrische

Luft mit einem Gewichte von 5 Tonnen oder von beilaͤufig 11,600 Pfd. auf die

Oberflaͤche der in dem Behaͤlter AA

befindlichen Fluͤssigkeit druͤken, und dadurch wird in sehr kurzer

Zeit eine große Menge Fluͤssigkeit durch das klaͤrende Medium

getrieben werden. Die Kraft oder der Druk, den man auf diese Weise hervorbringt,

wird jederzeit von der Hoͤhe des Apparates oder von der Tiefe, bis auf

welche die Roͤhre CC herabsteigt, so wie

von dem specifischen Gewichte der Fluͤssigkeit, mit welcher man arbeitet,

abhaͤngen. Ich aͤndere diese Hoͤhe und den daraus sich

ergebenden Druk je nach der Natur der zu behandelnden Fluͤssigkeiten, und je

nach der Kraft, welche zur Klaͤrung großer Quantitaͤten erforderlich

ist, verschieden ab.

Fig. 25

stellt einen tragbaren Apparat zum Verfeinern und Klaren von Bier, Wein etc. vor; er

ist in ersterem Falle zum Gebrauche der Gastwirthe etc. bestimmt, und kann dann mit

den gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen Biermaschinen in Verbindung gebracht

werden, damit das Bier in kleinen Quantitaͤten und waͤhrend des

Abziehens und Ausschenkens vollkommen geklaͤrt wird (!!). RR ist ein cylindrisches Gefaͤß aus

Zinkblech oder irgend einem anderen geeigneten Materiale, dessen unterer Theil sich

in einen Kegel S, S endigt. Dieser Kegel ist gleich

einem Seiher durchloͤchert, und muß mit duͤnnem Waschleder

uͤberzogen werden. Sowohl der Cylinder, als der Kegel werden mit reinem

Kohlenpulver, welches auf die in Fig. 20 beschriebene

Weise zubereitet worden, gefuͤllt. Bei T, T

befindet sich ein Schraubengewinde an dem Cylinder, und auf dieses wird der

kegelfoͤrmige Dekel U, U geschraubt, nachdem man

vorher ein kreisrundes Stuͤk Waschleder auf das in dem Cylinder enthaltene

Kohlenpulver gelegt hat. An dem Boden des Cylinders R, R

und da wo der Kegel S, S beginnt, befindet sich ein

anderes Schraubengewinde V, V, an welches der

aͤußere Cylinder W, W geschraubt wird. Auch

dieser aͤußere Cylinder hat einen kegelfoͤrmigen Boden, an dessen

Spize sich eine Klappe X befindet, die zum Entfernen der

Unreinigkeiten dient, die sich allenfalls innerhalb des Cylinders ansammeln

moͤchten. An der Seite dieses Cylinders befindet sich ein Mundstuͤk

mit einem Schraubengewinde Y, an welchem das

Saug- oder Speiserohr, das zu dem Fasse oder zu dem Bottiche fuͤhrt,

angebracht wird. Oben am Scheitel des Kegels U, U

befindet sich eine Verbindungsschraube, durch welche die Roͤhre Z, die an die sogenannte Biermaschine fuͤhrt, mit

dem Apparate in Verbindung gesezt wird. Wenn es noͤthig ist, lasse ich auch

von mehreren Faͤssern aus Roͤhren an diesen Apparat, und von diesem an

die Pumpen der Biermaschinen laufen.

Soll der Apparat zum Klaͤren von Weinen verwendet werden, so wende ich statt

der Pumpe lieber die gleichmaͤßige Wirkung eines Hebers an, der, wie Fig. 26 zeigt,

an den Scheitel des Kegels U, U geschraubt wird. Der

herabsteigende Schenkel l, l dieses Hebers muß so lang

seyn, daß dadurch der gehoͤrige Druk der Fluͤssigkeit durch das

klaͤrende Medium erzeugt wird. In der Naͤhe des Bodens des Hebers

befindet sich ein Sperrhahn; auch muß alle Luft aus dem Heber und aus dem Apparate

ausgetrieben werden, bevor derselbe in Thaͤtigkeit treten kann. Der Heber muß

in das Faß, welches zur Aufnahme der geklaͤrten Fluͤssigkeit bestimmt

ist, eingesenkt werden, so daß bloß der Lufthahn offen bleibt; die

Speiseroͤhre Y muß mit dem Fasse, in welchem sich

die ungeklaͤrte Fluͤssigkeit befindet, in Verbindung gebracht werden,

wobei auch hier der Lufthahn offen zu lassen ist. Der Apparat kann gereinigt und in

Ordnung erhalten werden, indem man die Gewinde T, T und

V, V abschraubt, wo dann das Waschleder

herausgenommen, ausgewaschen und getroknet werden kann, im Falle der Apparat nicht

bestaͤndig in Thaͤtigkeit ist.

Ich beschraͤnke mich uͤbrigens, bei der Verfertigung dieser Apparate

nicht auf die hier beschriebenen Formen und Dimensionen, so wenig als ich die

Anwendung der Kohle, des Kieses oder des Sandsteines zum Klaͤren und

Filtriren fuͤr meine Erfindung ausgebe.

Tafeln