| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zum Transporte von Menschen und Gütern, welche Verbesserungen zum Theil auch auf die gewöhnlichen Dampfmaschinen anwendbar sind, und auf welche sich William Church, Gentleman zu Heywood-House, Bordsley-Green bei Birmingham, am 7. September 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 53, Jahrgang 1834, Nr. XVI., S. 90 |

| Download: | XML |

XVI.

Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zum

Transporte von Menschen und Guͤtern, welche Verbesserungen zum Theil auch auf die

gewoͤhnlichen Dampfmaschinen anwendbar sind, und auf welche sich William Church, Gentleman zu

Heywood-House, Bordsley-Green bei Birmingham, am

7. September 1833 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Junius 1834, S.

233.

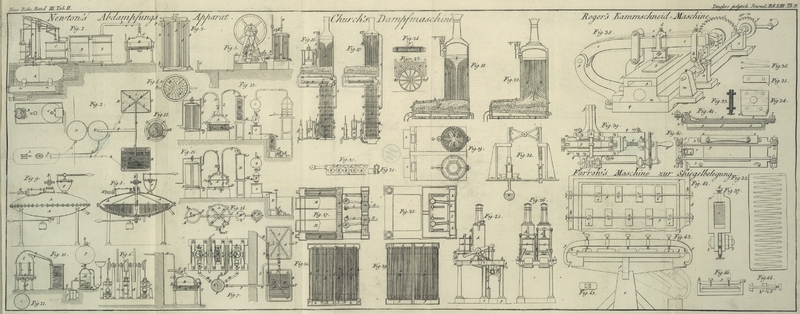

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Verbesserte Maschinen und Apparate zum Transporte von Menschen

etc.

Meine unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Verbesserungen bestehen, sagt

der Patenttraͤger: 1) in gewissen Abaͤnderungen an den Apparaten zum

Treiben von Fahrzeugen und Maschinerien durch Dampf, auf welche ich mir am 29.

Novbr. 1830 ein Patent ertheilen ließ, welche Abaͤnderungen sich auf die

Principien beziehen, nach denen ich damals die Hize des austretenden Dampfes einer

Dampfmaschine zu benuzen und auf den Dampferzeuger zu uͤbertragen

vorschlug.Unsere Leser finden dieses Patent im Polytechn. Journale Bd. XLIII. S. 1 mitgetheilt.A. d. R. 2) In gewissen Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zum Transporte

von Reisenden und Waaren, auf welche ich am 9. Febr. 1832 ein Patent nahm, welche

Verbesserungen sich auf den Bau und die Einrichtung von Dampfkesseln, Dampferzeugern

und Oefen fuͤr Dampfwagen und andere Dampfmaschinen beziehen.Auch dieses Patent ist im Polytechn. Journale Bd. XLIX. S. 161 bekannt gemacht

worden.A. d. R. 3) In der Destillation und Verdampfung von Wasser durch die Hize des

austretenden Dampfes, um auf diese Weise allen Verlust an destillirtem Wasser, der

in den Kesseln oder Dampferzeugern durch Aussikern oder auf eine andere Art

entsteht, zu ersezen; und 4) endlich auch in gewissen Einrichtungen der

Condensatoren fuͤr Dampfwagen.

Ich schreite nun zuerst zur Beschreibung der verbesserten Methode die Hize des

austretenden Dampfes einer Maschine zu benuzen und an den Dampferzeuger abzugeben.

An meinem verbesserten Apparate wird der austretende Dampf auf dem Wege, den er bis

zur hoͤchsten Abkuͤhlung in dem Kuͤhlapparate durchlauft, in

mehreren Roͤhrenreihen durch mehrere Gefaͤße geleitet, damit dessen

Hize auf diesem Wege von kaͤlteren Medien aufgenommen wird. Da sich diese

abkuͤhlenden Medien in einer dem Dampfe entgegengesezten Richtung bewegen, so

wird die auf diese Weise dem Dampfe entzogene Waͤrme neuerdings wieder dem

Dampferzeuger mitgetheilt.

Um zu zeigen, wie ich diese Principien in Ausfuͤhrung bringe, habe ich in Fig. 16 einen

Durchschnitt eines Apparates gegeben, in welchem die Hize des Dampfes nach den

angedeuteten Grundsaͤzen nuͤzlich verwendet wird. A, A, A stellt einen Dampfkessel oder einen

Dampferzeuger vor, von welchem eine Roͤhre B den

Dampf durch den arbeitenden Cylinder in das Ausfuͤhrungsrohr D fuͤhrt. Dieses Rohr fuͤhrt in den

Fuͤlldampferzeuger E, den ich den Fuͤller

(replenisher) nennen will, und dessen

eigenthuͤmlicher Bau spaͤter beschrieben werden soll. Der Dampf geht

aus dem Ausfuͤhrungsrohre D durch den

Fuͤller E, und gelangt hierauf durch die

Roͤhre F in die Kammer G des Verdichters, aus welchem er dann durch mehrere in dem

Gehaͤuse H, H befindliche Roͤhren a, a, a herabsteigt. Die Enden dieser Roͤhren

gehen am Scheitel durch die Scheidewaͤnde b, b,

und am Boden durch die Scheidewaͤnde c, c, in

welchen sie festgemacht sind. Eine Fortsezung dieses Verdichters bilden die beiden

anderen aͤhnlich geformten Roͤhrensysteme d, d,

d und e, e, e, welche sich in den

Behaͤltern I, I und K,

K befinden, und durch welche der ausgetretene Dampf geht, bis er an dem

Behaͤlter fuͤr das destillirte Wasser L

seine niedrigste Temperatur erreicht hat.

Da der Kessel durch einen geschlossenen Ofen geheizt wird, so wird die zur

Unterhaltung der Verbrennung dienende Luft ganz von der Roͤhre M geliefert, die von dem Gehaͤuse H an das Aschenloch fuͤhrt; und da die

Seitenwaͤnde dieses Gehaͤuses in der Naͤhe des Bodens

durchloͤchert sind, so dringt die atmosphaͤrische Luft durch diese

Loͤcher ein, und nimmt auf ihrem Wege zum Ofen einen Theil jener Hize, die in

dem durch die Roͤhren a, a, a stroͤmenden,

aus der Maschine austretenden Dampfe enthalten ist, auf, um sie in den Dampferzeuger

zu fuͤhren.

Um den Roͤhren a, a, d, d und e, e seitliche Stuͤzpunkte zu geben, sind in

gehoͤrigen Entfernungen von einander in den Gehaͤusen oder

Behaͤltern H, I, K Metallscheiben f angebracht, durch welche die Roͤhren laufen.

Auch in diesen Scheiben befinden sich eine Menge kleiner Loͤcher, damit die

Luft oder das Wasser oder das sonstige verdichtende Medium durch die

Behaͤlter stroͤmen und die Hize der Roͤhren an sich ziehen

kann.

Das in dem Behaͤlter oder sogenannten Brunnen L

gesammelte destillirte Wasser wird von hier aus durch die Luftpumpe N aufgesogen, um dann in die Heißwasserpumpe (1 zu

gelangen, von welcher es durch die Roͤhre P, den

Behaͤlter J, und die Roͤhre Q in den Kessel getrieben wird, und auf diesem Wege noch

eine weitere Portion Hize von dem durch die Roͤhren d stroͤmenden Dampfe aufnimmt. Um die Verdichtung noch

vollstaͤndiger zu machen, wird ein Strom kaltes Wasser mittelst der Pumpe R durch die Roͤhre S und durch den

Behaͤlter K, K getrieben, der dann bei der

Roͤhre T austritt.

Diese Figur ist jedoch bloß als zur Erlaͤuterung der Principien, auf denen

dieser Theil meiner Verbesserung beruht, dienend zu betrachten. Durch einen nach

demselben erbauten Apparat kann ein betraͤchtlicher Antheil der Hize des aus

einer Dampfmaschine austretenden Dampfes, waͤhrend er den Verdichtungsproceß

erleidet, an den Dampfkessel uͤbertragen werden, um daselbst neuerdings

wieder zur Erzeugung eines elastischen Dampfes beizutragen.

Sollen nun diese Principien auf eine Maschine angewendet werden, die durch die

Expansivkraft der atmosphaͤrischen Luft oder anderer Gase betrieben wird, so

leite ich die Operation nach der aus Fig. 17 ersichtlichen Art

und Weise. Man sieht aus dieser Figur naͤmlich, daß die Luftpumpe N am Grunde dem Zutritte der atmosphaͤrischen

Luft geoͤffnet ist, und daß hiedurch ein Volumen kalte Luft durch den mit I, I bezeichneten Theil des Kuͤhlapparates

geleitet wird, um daselbst einen Theil der Hize des austretenden heißen Luftstromes

aufzunehmen. Die Luft gelangt, nachdem sie sonach erwaͤrmt worden, durch die

aufsteigenden Roͤhren Q in die Kammer Z, welche sich am Scheitel des Generators befindet, von

wo sie dann durch kleine gerade Roͤhren y, y, y

beinahe bis auf den Boden des Generators herab gelangt, um daselbst in das Wasser

oder in das sonstige fluͤssige Heizmedium uͤberzugehen, und nachdem

sie durch dieses Medium in kleinen Blasen emporgestiegen, in hoͤchst

elastischem Zustande durch die Roͤhre B in den

arbeitenden Cylinder zu treten.

Nachdem die erhizte Luft auf den Kolben des arbeitenden Cylinders gewirkt, gelangt

sie durch die Austrittsgaͤnge in den Verdichter, wo sie dann auf ihrem

Durchgange durch die Roͤhren a, a, d, d und e, e ihre Hize auf dieselbe Weise an das

abkuͤhlende Medium abgibt, auf welche diese oben beim Dampfe gezeigt wurde,

um endlich in die atmosphaͤrische Luft zu entweichen.

Damit der atmosphaͤrischen Luft oder dem sonstigen permanenten Gase ohne

Nachtheil fuͤr das Gefaͤß, in welchem sie erhizt wird, ein hoher

Temperaturgrad mitgetheilt werden kann, wende ich in dem Generator ein

fluͤssiges Medium an, welches im Verhaͤltnisse zu der Temperatur der

Fluͤssigkeit unter einem solchen Druke gehalten werden muß, daß kein Sieden

entstehen kann. Und im Falle ja ein Theil des Heizmediums durch Verdampfung verloren

geht, kann dieser Verlust wieder durch den Fuͤller E ersezt werden, indem dieses Quantum mit der austretenden Luft durch den

Verdichter in den Behaͤlter oder Brunnen L hinab gelangt, und

daselbst von der Pumpe O in den Generator getrieben

wird.

Bei dem eben beschriebenen Apparate dienen die Roͤhren e, e, e und das Gehaͤuse K, in welchem

sie enthalten sind, lediglich zur Verdichtung jener kleinen Portion Dampf, die aus

dem Fuͤller E entweicht; sie koͤnnen daher

auch im Verhaͤltnisse zu dem ganzen Kuͤhlapparate weit kleiner gebaut

seyn, als sie in der Zeichnung dargestellt sind, waͤhrend der

Behaͤlter J, J im Verhaͤltnisse zu dem

ganzen Apparate in diesem Falle groͤßer seyn sollte. Ich muß jedoch bemerken,

daß in den Zeichnungen uͤberhaupt keine bestimmten Verhaͤltnisse

angegeben sind, sondern daß sie bloß zur Erlaͤuterung der Principien meiner

Erfindung dienen.

Meine Verbesserungen an den Kesseln und Oefen ersieht man aus Fig. 18 und 19, Fig. 18 ist

ein Durchschnitt durch die Mitte der Kessel und Oefen. Fig. 19 gibt eine

horizontale Ansicht der vereinigten Kessel und Oefen, woran einer der Rauchfange und

der Scheitel des Kessels abgenommen sind. Der Kessel besteht aus einem

Gehaͤuse, welches mit einer duͤnnen, das Feuer umgebenden Schichte

Wasser versehen ist, und aus einem senkrechten Theile, der gleichfalls Wasser

enthaͤlt, durch welches die Flamme und die in dem Ofen erzeugte Hize in

roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤgen geleitet wird. Die Basis oder der

horizontale Theil des Kessels, in welchem sich das Feuer befindet, besteht aus

doppelten, in einer Entfernung von beilaͤufig 2 Zollen von einander

angebrachten, und durch Bolzen an einander befestigten Eisenplatten, zwischen denen

also ein hinreichender Raum fuͤr das Wasser a, a,

a, welches das Feuer uͤberall umgibt, bleibt. Dieser

Wasserbehaͤlter communicirt mit dem senkrechten Theile b, b des Kessels, durch welchen die Roͤhren c, c, c, die die Feuerzuͤge bilden, emporsteigen. Diese

Roͤhren, die oben in den Rauchfang fuͤhren, sind an den oberen Theilen

gebogen, damit die Gefuͤge durch die Ausdehnung und Zusammenziehung des

Metalles keinen Schaden leiden.

Ein hohler Steg d, der sowohl am Scheitel, als an den

Seitenenden mit der die Feuerstelle umgebenden Wasserschichte communicirt, steigt so

weit herab, daß der Rauch aufgehalten und gezwungen wird, unmittelbar uͤber

das brennende Heizmaterial zu streichen, um auf diese Weise, indem der Rauch mit

einem von dem Aschenloche her eintretenden Luftstrome in Beruͤhrung kommt,

eine vollkommnere Verbrennung zu bewirken.

Das Speisungsrohr, durch welches die Luft in den Ofen geleitet wird, wie dieß bei

Fig. 16

beschrieben wurde, sieht man bei e, und der erzeugte Dampf geht aus

dem oberen Theile des Kessels durch die Ausfuͤhrungsroͤhre f an den arbeitenden Cylinder.

Die Speisung des Ofens mit Holz geschieht durch das Ofenthuͤrchen, und das

Brennmaterial wird durch die Umdrehung der Feuerstangen allmaͤhlich gegen das

entgegengesezte Ende des Ofens vorwaͤrts geschafft. Die Umdrehung der

Feuerstangen um ihre Achse kann nach irgend einer geeigneten Methode erzielt werden;

eine Methode, die mir wenigstens sehr gut entsprochen hat, sieht man in Fig. 20 und

21

abgebildet. Die Achsen der einzelnen Stangen ruhen auf den seitlichen Tragriegeln

a, a, und an dem Ende einer jeden dieser Achsen ist

ein Sperrrad b, b, b angebracht. Ueber diesen

Sperrraͤdern ist eine Schieberstange c, c

aufgezogen, und diese Stange fuͤhrt eine Reihe von Sperrkegeln d, d, d, welche saͤmmtlich in die Zahne der

entsprechenden Sperrraͤder eingreifen. Wenn sich also die Schieberstange c abwechselnd hin und her bewegt, so werden die

Sperrkegel bewirken, daß sich die Sperrraͤder und mit ihnen die Feuerstangen

um ihre Achsen drehen, und daß das Brennmaterial hiedurch in dem Ofen

allmaͤhlich vorwaͤrts bewegt wird. Die Schieberbewegung der Stange c kann erzeugt werden, indem man dieselbe mit irgend

einem geeigneten, eine Hin- und Herbewegung besizenden Theile der Maschine in

Verbindung sezt.

Durch die hier beschriebene Einrichtung wird das Brennmaterial bestaͤndig in

Bewegung erhalten, und allmaͤhlich in brennendem Zustande unter den Generator

bewegt; die Asche entleert sich hiebei in das Aschenloch, und die Stangen werden

verhindert einen Hizgrad anzunehmen, der ihnen schaͤdlich seyn muß.

Eine Abaͤnderung im Baue des Kessels sieht man in Fig. 22 im Durchschnitte.

Hier enthalten die gekruͤmmten Roͤhren b,

b Wasser; auf sie wirkt von Außen die Hize des unterhalb befindlichen

Ofens; auch communiciren sie am Grunde mit der Wasserschichte a, a, a, die das Gehaͤuse, in welchem sie sich befinden, umgibt,

waͤhrend sie am Scheitel gegen die Dampfkammer geoͤffnet sind.

Der Rauch und die heiße Luft gehen durch die kurzen Roͤhren oder Oeffnungen

c, c, c in den Rauchfang uͤber.

Da es von hoͤchster Wichtigkeit ist, daß sich an der inneren

Oberflaͤche der Dampfkessel kein Bodensaz oder keine Incrustation bilde,

besonders wenn dieselben mit sehr engen Durchgangsroͤhren versehen sind, so

scheint es mir, sehr wuͤnschenswerth, daß an meinem verbesserten Apparate der

austretende Dampf dadurch verdichtet werde, daß er mit kuͤhlen

Oberflaͤchen in Beruͤhrung kommt. Durch diese Einrichtung bin ich im

Stande das in dem austretenden Dampfe enthaltene Wasser wenigstens zum

groͤßten Theile wieder in den Dampferzeuger zuruͤkzufuͤhren, obschon sich

auch hier durch Aussikern sowohl als durch andere Ursachen ein kleiner Verlust

ergeben muß. Um nun diesen Verlust an Wasser wieder zu ersezen und auszugleichen,

bediene ich mich des sogenannten Fuͤllers E, auf

den ich mich schon oben bezog, und den ich nun ausfuͤhrlicher beschreiben

will.

Dieser Fuͤller besteht naͤmlich aus einem Gehaͤuse E, Fig. 16, mit zwei

Scheidewaͤnden g, g, in welche die Enden der

Roͤhren h, h eingelassen sind. Der Raum zwischen

den beiden Scheidewaͤnden ist zum Theil mit Wasser, welches die

Roͤhren h umgibt, ausgefuͤllt. Der aus der

Roͤhre D austretende Dampf, welcher durch diese

Roͤhren h, h stroͤmt, erhoͤht die

Temperatur des Wassers in dem Gehaͤuse E, er

bewirkt, daß Dampf aus demselben erzeugt wird, und dieser Dampf steigt in die Kuppel

i empor, aus der er durch die kleine Roͤhre

k in die an dem Ende des Gehaͤuses E befindliche Kammer tritt, und sich daselbst mit dem

aus der Maschine austretenden Dampfe vereinigt, um mit diesem in den Verdichter und

in den Behaͤlter L zu gelangen.

Bei der Anwendung dieser Principien auf einen Dampfwagen lasse ich den austretenden

Dampf in geschlossene Kuͤhlgefaͤße entweichen, in welchen

Kuͤhlgefaͤßen sich eine große Anzahl von Roͤhren, durch welche

Hie kalte Luft stroͤmt, befindet. So wie der Dampf naͤmlich mit den

Oberflaͤchen dieser Kuͤhlroͤhren in Beruͤhrung kommt,

tritt eine bedeutende Verdichtung ein.

Fig. 23 und

24 zeigen

einen Aufriß und einen horizontalen Durchschnitt eines fuͤr einen Dampfwagen

gebauten Verdichters. Er besteht aus Metallplatten a, a,

a, in denen sich eine Menge von Loͤchern befindet, in welche die

kleinen Roͤhren b, b, b eingelassen und

eingeloͤthet sind. Der aus der Maschine austretende Dampf gelangt durch die

Roͤhre c in das Gehaͤuse, verbreitet sich

daselbst zwischen den Roͤhren, und wird durch die Beruͤhrung, in die

er mit deren kalten Oberflaͤchen geraͤth, verdichtet. Das verdichtete

Wasser laͤuft durch die Roͤhren d, d in

gehoͤrige Behaͤlter, waͤhrend der Dampf, welcher allenfalls

nicht verdichtet wird, durch die Roͤhren e, e in

den Rauchfang entweicht. Der Luftstrom, welcher durch einen Windfang oder durch

irgend eine andere geeignete Vorrichtung durch die Roͤhren getrieben worden,

wird, nachdem er auf seinem Fortschreiten durch die Roͤhren b erhizt worden, aus der Kammer f durch die Roͤhre g in das Aschenloch

des Ofens getrieben, so daß also dessen Hize an den Dampferzeuger abgegeben

wird.

Handelt es sich um eine Maschine, welche durch die Ausdehnungskraft von Luft oder

irgend einer permanenten Gasart betrieben werden soll, so muß ein Apparat angebracht

werden, durch welchen die Speisung des Generators mit Luft regulirt werden kann, indem diese Speisung bloß

in solchem Maße erforderlich ist, als zur Erhaltung eines bestimmten

Verhaͤltnisses zwischen der Elasticitaͤt der Luft und der Temperatur

derselben innerhalb des Generators noͤthig ist.

Fig. 31 ist

ein Durchschnitt eines zu diesem Zweke bestimmten Apparates. Die mit Queksilber

gefuͤllte Kugel a ist in die heiße Luft des

Generators eingesenkt, und in dem cylindrischen Schafte oder Stiele dieser Kugel

befindet sich ein eiserner Taucher oder Kolben b, der

genau in das Rohr paßt, so jedoch, daß er von einer duͤnnen Schichte

Queksilber umgeben ist. Das in der Kugel enthaltene Queksilber wird als Thermometer

wirken, und indem es sich je nach der Temperatur der Luft ausdehnt und

zusammenzieht, den Taucher b emporheben oder herabsinken

lassen. In die Roͤhre c, die in den Scheitel des

Generators eingesezt ist, ist genau und luftdicht ein Taucher oder Kolben d eingepaßt, der durch die Expansivkraft der Luft gegen

Pen Widerstand einer Spiralfeder gehoben wird. Die oberen Theile der Stangen der

Taucher oder Kolben b, d bilden Zahnstangen, die in den

mit gezahnten Kreissegmenten versehenen Hebel e, f

eingreifen, und diesen Hebel auch tragen.

Da dieser Hebel e, f lediglich von den Zahnstangen der

Kolbenstangen getragen wird, so muß sich derselbe, so wie sich die Kolbenstangen auf

und nieder bewegen, nothwendig auch auf gleiche Weise bewegen. Wenn die Kolben b, d, jedoch in ungleichem Grade herabgesenkt oder

emporgehoben werden, so wird der Hebel e, f einen

entsprechenden Grad von kreisender Bewegung erhalten. Von dem Mittelpunkte dieses

Kreissegmenthebels laͤuft eine lange Spindel aus, die sich an ihrem

entgegengesezten Ende in einem Zapfenlager dreht, und daselbst durch einen

Winkelhebel mit einer Drosselklappe, die sich in der

Einfuͤhrungsroͤhre der Pumpe fuͤr die kalte Luft befindet, in

Beruͤhrung steht. Wenn nun die Temperatur der Luft in dem Generator zu hoch

ist, so wird das Queksilber den Kolben oder Taucher b

und damit das Ende e des Kreissegmenthebels emporheben;

dadurch wird der an dem Ende der Spindel befindliche Winkelhebel gedreht, und die

Drosselklappe folglich geoͤffnet werden, so daß eine groͤßere Menge

kalte Luft in die fuͤr die kalte Luft, bestimmte Pumpe eintreten und in den

Generator getrieben werden kann, um auf diese Weise die Temperatur zu vermindern.

Ist hingegen die Elasticitaͤtskraft innerhalb des Generators zu groß, so wird

der Taucher oder Kolben d, und mit ihm das Ende f des Kreissegmenthebels gehoben werden, wodurch dann

mittelst der Spindel die Drosselklappe in entsprechendem Maße geschlossen werden

wird.

Zur weiteren Erlaͤuterung dieser Verbesserungen habe ich in

Fig. 25 und

26 ein

Paar nach diesen Principien gebaute Maschinen, die sich hauptsaͤchlich

fuͤr die Marine, so wie auch zu anderen Zweken eignen, abgebildet. Die

parallele Bewegung, so wie der Apparat zur Steuerung der Schieberklappen ist in

diesen Figuren weggelassen, indem sie zur Erlaͤuterung gegenwaͤrtiger

Erfindungen nicht noͤthig waren.

Fig. 27 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch den oberen Theil des Gestelles nach der Linie a, b. Fig. 28 ist ein anderer

horizontaler Durchschnitt durch den Boden des Gestelles nach der Linie c, d.

Fig. 29

stellt einen senkrechten Durchschnitt nach der Linie e,

f, und Fig. 30 einen aͤhnlichen Durchschnitt nach der Linie g, h vor.

Alle diese Zeichnungen sind zur Darstellung der Einrichtung der Kuͤhlkammern

und der Durchgangsroͤhren fuͤr den austretenden Dampf bestimmt. In den

zulezt erwaͤhnten Figuren beziehen sich die beigefuͤgten Buchstaben

auf die entsprechenden Theile des bei Fig. 16 beschriebenen

Apparates.

A ist der Generator und der Ofen; B die Einfuͤhrungsroͤhre; C der

arbeitende Cylinder; D die Austrittsroͤhre, die

in den Fuͤller E fuͤhrt, aus welchem der

austretende Dampf in die Kammer G uͤbertritt, um

hierauf durch die Roͤhren a, a, a in das

Gefaͤß H und dann in die Kammern g, g uͤberzutreten. Nachdem der Dampf hierauf

durch die Leitungsgange h, h emporgestiegen, tritt er in

die Kammern i, i, und dann durch die in dem

Gefaͤße I enthaltenen Roͤhren d, d, d hinab. Ist dieß geschehen, und ist der

austretende Dampf in der Kammer k angelangt, so steigt

er durch l in die obere Kammer m, aus der er durch die in dem Gefaͤße k enthaltenen Roͤhren e, e, e in den

Behaͤlter oder in den sogenannten Brunnen L

gelangt, um dann aus diesem von der Pumpe N aufgezogen,

und von der Heißwasserpumpe O durch die Roͤhre

P in das Gefaͤß geleitet zu werden, aus

welchem er durch die Roͤhre Q in den Generator

uͤbergeht. Das fuͤr das dritte Kuͤhlgefaͤß K, K noͤthige kalte Wasser wird von der Pumpe R durch die Roͤhre 8 in diese Gefaͤße

getrieben, und durch die Roͤhre T entleert. Die

zur Speisung des Ofens noͤthige Luft steigt durch die Gefaͤße H, H empor, und stroͤmt dann auf die angegebene

Weise durch die Zuͤge M. Der Fuͤller E kann auf irgend eine geeignete Weise mit Wasser

gespeist werden.

Schließlich muß ich bemerken, daß, obschon ich den austretenden Dampf durch

verschiedene Roͤhrensysteme leitete, doch auch derselbe Zwek dadurch erreicht

werden kann, daß man das Gegentheil befolgt, d.h. indem man das Kuͤhlmittel

durch die Roͤhren, und den Dampf durch die Gefaͤße in einander

entgegengesezten Richtungen leitet.

Tafeln