| Titel: | Ueber Hrn. Rogers's Maschine zum Schneiden der Kämme. |

| Fundstelle: | Band 53, Jahrgang 1834, Nr. XVIII., S. 101 |

| Download: | XML |

XVIII.

Ueber Hrn. Rogers's Maschine zum Schneiden der

Kaͤmme.

Aus den Transactions of the Society of arts for 1833 Part. II. im Mechanics'

Magazine, No. 562.

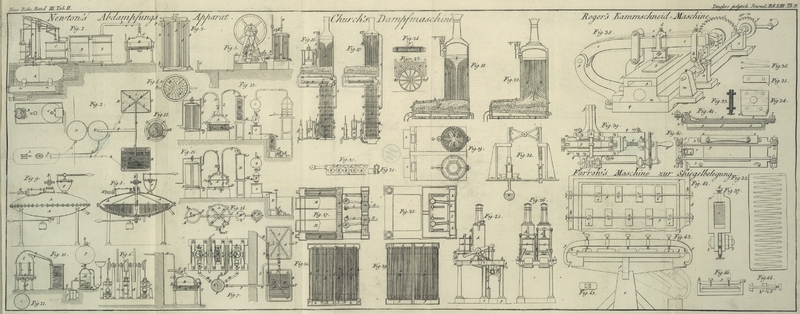

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Roger's Maschine zum Schneiden der Kaͤmme.

Die Materialien, aus welchen man Kaͤmme zu schneiden pflegt, sind Buchsholz,

Elfenbein, Horn und Schildpatt. Das wichtigste Geschaͤft, nachdem man den

Kaͤmmen durch Raspeln, Feilen etc. den aͤußeren Umriß und eine

beliebige Form gegeben, ist das Schneiden der Zaͤhne.

Dieß geschah nun fruͤher in allen Fallen mittelst einer doppelten

Saͤge, welche aus zwei parallelen Blaͤttern bestand, von denen das

eine tiefer, als das andere war, so zwar, daß, wenn das tiefste Blatt bis in die

ganze Tiefe eines Zahnes geschnitten hatte, das andere Blatt erst bis zur

Haͤlfte dieser Tiefe eingedrungen war. Bei der Anwendung dieser Saͤge

machte das tiefste Blatt in einer geringen Entfernung von der Außenseite des Kammes

den ersten Schnitt, und folglich wurde durch die erste Bewegung der Saͤge die

aͤußere Seite des einen Zahnes ganz und dessen innere Seite halb

ausgeschnitten. Nachdem dieß geschehen, wurde die Saͤge um einen Zahn

vorwaͤrts gebracht; d.h. das tiefste Blatt wurde in den durch das seichtere Blatt gemachten

Schnitt gebracht, so daß also nun das tiefe Blatt die aͤußere Seite des

zweiten Zahnes ganz ausschnitt, waͤhrend das seichtere Blatt wieder die

Haͤlfte der inneren Seite ausschnitt. Auf diese Weise wurde die Saͤge

jedes Mal um einen Zahn vorwaͤrts bewegt, die Zwischenraͤume zwischen

den Saͤgezaͤhnen wurden gleich, und der halbe Schnitt, den das seichte

Blatt im Voraus fuͤr das tiefe Blatt machte, verhinderte das Werfen der Sage

oder das Schneiden von Zaͤhnen von ungleicher Dike.

Kaum war die Kreissaͤge erfunden, so wendete man dieselbe auch zum Schneiden

von Kaͤmmen an, indem man an einer Welle zwei solche Kreissaͤgen

anbrachte- von denen die eine einen groͤßeren Durchmesser hatte, als

die andere; und indem man die Entfernung zwischen beiden Saͤgen nach der

Feinheit der zu schneidenden Zaͤhne regulirte. Man bedient sich

gegenwaͤrtig sowohl der geraden, als der kreisfoͤrmigen Doppelsage;

und zwar ersterer zum Schneiden von Kaͤmmen aus allen den oben angegebenen

Materialien, lezterer hingegen bloß zur Verfertigung von Kaͤmmen aus

Buchsholz und Elfenbein. Buchsholz und Elfenbein splittern sich gern, wenn sie der

senkrechten Wirkung eines Schneidinstrumentes ausgesezt werden; waͤhrend Horn

und Schildpatt wegen ihrer Textur, so wie auch deßhalb, weil sie in der

Waͤrme weich und biegsam werden, die Einwirkung eines scharfen senkrechten

Schneidinstrumentes sehr gut ohne Splitterung ertragen.

Vor beilaͤufig 20 Jahren erhielt das erste Haus, welches damals zu London mit

Kaͤmmen Geschaͤfte trieb, vom Auslande einige Muster von Verzierungen,

die wie Kronen aussahen, und an den Schildkrotkaͤmmen angebracht werden

sollten. Es gab daher einem der gewandtesten Kuͤnstler, Namens Ricketts, den Auftrag, dieselben auszufuͤhren, und

dieser erfand auch wirklich einen Staͤmpel oder eine Patrize, mit welchem er

durch fortgesezten Druk aus einem duͤnnen Stuͤke erwaͤrmten

Schildpattes Stuͤk fuͤr Stuͤk des Musters ausschnitt. Der

Erfinder bemerkte hiebei, daß hier zwei Kaͤmme aus dem Materiale, welches nur

zu einem einzigen bestimmt war, ausgeschnitten wurden; er verfolgte diesen

Fingerzeig weiter, und erfand hienach bald eine Maschine, an der ein einfaches

Schneidinstrument, welches senkrecht herabstieg, durch einen Tretschaͤmel und

ein Rad in Bewegung gesezt wurde. Das Lager, auf welchem das Schildpatt ruhte, war

an der Seite ausgekerbt, und diese Auskerbungen paßten in andere correspondirende

Auskerbungen einer parallel damit laufenden Zahnstange. Nach jedem Schnitte wurde

das Lager mit der Hand um eine Auskerbung bewegt, und auf diese Weise wurde die

gleiche Entfernung der Schnitte von einander gesichert. Da jedoch der Zahn eines Kammes

die Gestalt eines sehr langen Dreiekes hat, so mußte dem Lager, waͤhrend es

von einer Auskerbung zur anderen vorwaͤrts geschoben wurde, zugleich auch

eine abwechselnde Bewegung gegeben werden. Auch diese Bewegung wurde mittelst der

Haͤnde hervorgebracht, und so entstand hienach die erste rohe Maschine zum

Ausschneiden der Zaͤhne des einen Kammes aus den Zwischenraͤumen

zwischen den Zaͤhnen eines anderen.

Als Kiese Maschine bekannt zu werden anfing, wurden verschiedene Vorrichtungen zur

Vorwaͤrtsbewegung des Lagers, so wie auch dazu erfunden, demselben die

noͤthige wechselsweise Aenderung der Richtung zu geben. In einigen Fallen gab

man diese abwechselnde Bewegung dem Lager, in anderen hingegen dem

Schneidinstrumente selbst. Schon bevor man diese Verbesserungen in Vorschlag

brachte, war jedoch der urspruͤngliche Erfinder, Hr. Ricketts, auf die Idee gekommen, diese Veraͤnderung der Richtung

ganz entbehrlich zu machen, und zwar durch Anwendung eines doppelten

Schneidinstrumentes; d.h. durch ein Instrument, welches aus zwei Blaͤttern

bestuͤnde, welche einander an dem einen Ende beruͤhrten,

waͤhrend sie an dem anderen Ende so weit von einander entfernt waͤren,

als es die Breite der Zaͤhne erfordert. Zugleich machten die Blaͤtter

an ihren Enden eine Kruͤmmung, um auf diese Weise die Enden der Zahne frei zu

machen.

Es ist offenbar, daß waͤhrend der Schnitt geschah, das Material

stationaͤr bleiben mußte, und daß das Bett waͤhrend des Zwischenraumes

zwischen dem Emporheben und Herabsenken des Schneidinstrumentes um die Breite eines

Zahnes vorwaͤrts bewegt werden mußte. Diesen Zwek nun erreichte man an den

Rickett'schen Maschinen dadurch, daß man das

Schneidinstrument durch einen Tretschaͤmel allein in Bewegung sezte, und daß

man das Lager durch eine Schraube vorwaͤrts bewegte, an deren Ende eine

Kurbel angebracht war, so zwar daß eine ganze oder eine halbe Umdrehung der Kurbel

das gehoͤrige Vorwaͤrtsschreiten bewirkte, und daß nach jeder solchen

ganzen oder halben Umdrehung ein Ruhepunkt eintrat, waͤhrend welchem das

Schneidinstrument in Thaͤtigkeit gerieth.

In Hrn. Roger's Maschine gelangt man aber ohne

Tretschaͤmel und bloß mittelst einer einfachen Kurbel zu demselben Zweke. Die

Welle, an der die Kurbel befestigt ist, sezt das Schneidinstrument mittelst eines

Winkelhebels in Bewegung; und an der Welle befindet sich ein Rad, an welchem ein

Theil der Zaͤhne weggenommen ist. Dieses Rad greift in ein

gewoͤhnliches Zahnrad, welches sich an der Achse einer Schraube befindet,

durch deren Umdrehung das Lager mit der darauf befindlichen Arbeit vorwaͤrts

bewegt wird. Hieraus

erhellt, daß, waͤhrend die zum Emporheben und Herabsenken des

Schneidinstrumentes bestimmte Maschinerie so lange die Kurbel umgedreht wird, in

bestaͤndiger Thaͤtigkeit ist, die Schraube, die das Lager in Bewegung

sezt, so lange außer Thaͤtigkeit ist, als die Zahne der beiden Raͤder

nicht auf einander wirken. Durch Erweiterung und Vergroͤßerung des Raumes, an

welchem die Zaͤhne des zweiten Rades weggeschnitten sind, wird der

Zwischenraum zwischen je zwei Zahnen des Kammes verkleinert; man kann den

Zaͤhnen also eine beliebige Entfernung von einander geben, je nachdem das

Rad, das man an die Achse der Schraube bringt, diese oder jene Anzahl von

Zaͤhnen hat.

Diese Maschinen haben in allen ihren Modifikationen den Vorzug, daß aus derselben

Quantitaͤt Material, aus welcher mit der gewoͤhnlichen Sage nur ein

Kamm geschnitten werden konnte, nun zwei Kaͤmme erzeugt werden

koͤnnen. Da die Schildkrotschalen jedoch am Rande keilfoͤrmig sind, so

kann die neue Erfindung, indem der keilfoͤrmige Rand fuͤr den

Ruͤken des Kammes nicht Dike genug hat, eigentlich nur auf dike, aus der

Mitte der Schale geschnittene Stuͤke leicht angewendet werden. Dessen

ungeachtet ist aber selbst hier der Vortheil noch sehr groß, indem das rohe

Schildpatt von erster Qualitaͤt 4 Guineen per

Pfund gilt, und also theurer ist, als Silber.

In einigen Faͤllen laͤßt sich der duͤnne Rand eines

Stuͤkes Schildpatt jedoch vielleicht dadurch verstaͤrken, daß man

denselben auf ein dikeres Stuͤk, welches zum Ruͤken bestimmt ist,

loͤthet oder schweißt, indem man die Schildpattstuͤke erhizt, und noch

heiß zusammenpreßt. Es muß jedoch hiebei sehr sorgfaͤltig darauf geachtet

werden, daß das Schildpatt nicht uͤberhizt wird, indem es sonst seine

blaͤtterige Textur verliert, und beinahe so bruͤchig wie Glas wird.

Sowohl in Deutschland als in Frankreich erzeugt man viele Kamme, an denen die

Verzierungen durch einen starken Druk in heißen staͤhlernen Modeln

ausgeschlagen oder ausgepreßt werden, und an denen man auf diese Weise zwei oder

mehrere Schildpattstuͤke mit einander vereinigt; allein die Farbe des

Schildpattes leidet hiebei empfindlich, und eben so wird das Material dadurch sehr

bruͤchig. Die besten englischen Fabrikanten bringen zwei

Schildpattstuͤke, die mit einander vereinigt werden sollen, nachdem dieselben

abgeraspelt und geglaͤttet worden, zwischen zwei duͤnnen Brettchen in

eine Schraubenpresse. Diese Presse wird dann einige Stunden lang in siedendes Wasser

gebracht, wobei man sie von Zeit zu Zeit fester anzieht; auf diese Weise erlangt

man, wenn man die gehoͤrige Zeit gestattet, eine feste Verbindung und zwar bei einer Temperatur,

die so niedrig ist, daß weder die Farbe noch die Textur des Materiales Schaden

leidet.

Fig. 32 zeigt

zwei Kaͤmme, welche aus einem Stuͤke Schildpatt geschnitten, aber noch

nicht von einander getrennt sind. Das Schildpatt wird auf einem beweglichen Lager

festgehalten, welches Lager sich jedes Mal um einen Zahn auf ein Mal bewegt. Die

beiden Meißel oder Schneidinstrumente, deren man sich bedient, damit bei jeder

Bewegung ein vollkommener Zahn ausgeschnitten werde, werden, wie Fig. 33 und 34 zeigt,

durch 4 Stifte oder Zapfen mit einander verbunden, und zwischen ihnen werden

Ausfuͤllstuͤke angebracht, deren Dike und Zulaufen die Form der

Kammzahne genau bestimmt. Von dem unteren Ausfuͤllstuͤke, welches in

Fig. 35

einzeln fuͤr sich abgebildet ist, erstrekt sich eine scharfe Spize so weit

herab, daß dieselbe auf gleicher Hoͤhe mit den Raͤndern des

Schneidinstrumentes steht. Dieser Vorsprung schneidet die Spize des Zahnes von dem

entgegengesezten Kamme ab. So wie dieser doppelte Meißel jedoch den Zahn des einen

Kammes und den leeren Raum des entgegengesezten ausschneidet, werden deren breitere

Enden, wie man in Fig. 36 bei aa sieht, ausgebogen;

dadurch schneidet die vorwaͤrtsschreitende Seite zur Haͤlfte durch die

Spize des naͤchstfolgenden Zahnes, und bei der naͤchsten Bewegung

schneidet dann die folgende Kruͤmmung durch die andere Haͤlfte, so daß

der Zahn frei und los ist. In Fig. 37 sieht man den

Schraubstok, in welchem die Schneidinstrumente a, a von

der Schraube und den Schraubenmuttern bb

festgehalten werden; und da sich diese Schneidinstrumente bestaͤndig genau an

einer und derselben Stelle auf und nieder bewegen muͤssen, so ist dieser

Schraubstok mittelst der Bindeschraube d an der Stange

c, c der Maschine fixirt. ee in Fig. 38 sind zwei

Stellschrauben, mittelst welcher die Meißelkanten genau mit dem Lager f, f, auf welchem sich das zu schneidende Schildpatt

befindet, parallel gestellt werden, g ist der

Stuͤzpunkt, an welchem sich der Stab c in einem

Gelenke bewegt, welches bei den Bewegungen gar keine Erschuͤtterungen

zulaͤßt, und sich mit dem Lager in gleicher Hoͤhe befindet. h ist ein anderes Gelenk oder Gefuͤge, welches

mittelst seiner Schraube i fest an das vordere Ende des

Stabes c geschraubt wird, und da hier die Kraft

ausgeuͤbt wird, durch welche die Schneidinstrumente aa herabgedruͤkt werden, um ihre Arbeit zu

vollbringen, so befinden sich diese beiden Gefuͤge g,

h in einer Linie, welche mit den schneidenden Kanten des Meißels aa parallel laͤuft. Sie befinden sich daher

in dem Augenblike, in welchem der Schnitt geschieht, auf gleichem Niveau mit dem

Lager f; und dieß ist offenbar die beste Einrichtung,

indem die Meißel dann keine seitliche Bewegung und keine Neigung haben sich auf die Seite zu legen. Um

jedoch aller Schiefheit, die allenfalls durch ungleiche Schaͤrfe oder durch

Ungleichheit der Substanz, welche verschnitten werden soll, entstehen

koͤnnte, noch sicherer vorzubeugen, ist an der Maschine ein aufrechter

Pfosten mit einem Fenster k festgemacht, durch welchen

der Stab c, c geht, und in welchem sich dieser Stab auf

und nieder bewegen kann, ohne daß eine Seitenbewegung moͤglich ist. Dieser

Pfosten fuͤhrt daher den Stab c, und sichert die

gerade Stellung und die Staͤtigkeit der Schneidinstrumente nur noch mehr. Das

Gefuͤge h steht durch ein Gelenkstuͤk,

welches aus zwei Haͤlften besteht, und beim Anlegen in der Mitte

zusammengeschraubt wird, mit dem Winkelhebel j in

Verbindung, dessen Achse sich hinter l erstrekt, und von

den drei Pfosten m, n und o

getragen wird. Diese Pfosten sind, um gestellt werden zu koͤnnen, in die

Vorspruͤnge p, p, p geschraubt, welche zugleich

mit dem Arme g und dem unteren Lager q aus einem Stuͤke gegossen sind, so daß die

Meißel mit der groͤßten Festigkeit festgehalten, und zum Schnitte angetrieben

werden. An dem anderen Ende der Welle l befindet sich

ein Rad r, an dessen einer Seite nur einige wenige

Zaͤhne gelassen sind. Diese Zaͤhne sind so gestellt, daß sie nur dann

in das Rad s eingreifen, wenn der Winkelhebel j die Schneidinstrumente aa von der Arbeit emporgehoben. Das Rad s ist

an einer Schraube t, Fig. 39

In dieser Figur ist das Ende des Stabes c und

sein verbindendes Gelenkstuͤk als weggebrochen dargestellt, damit man

den Winkelhebel j sehen koͤnne.A. d. O., befestigt, durch welche das Lager ff genau auf

dieselbe Weise bewegt wird, wie dieß bei der gewoͤhnlichen Drehervorlage der

Fall ist. u ist der Pfosten, von dessen Halsring die

Schraube t festgehalten wird, und v das Schraubenloch, durch welches dieselbe geht. Sie steht mit dem

schwalbenschwanzfoͤrmigen Schieber w, an welchem

das Lager f aufgezogen ist, in Verbindung, und dieser

Schieber ist zur Aufnahme der Schraube t durchbrochen.

Wenn man nun die Kurbel x dreht, so treibt der

Winkelhebel j die Schneidinstrumente aa auf das Schildpatt herab, wodurch ein Zahn

ausgeschnitten wird; dann hebt der Winkelhebel diese Schneidinstrumente wieder

empor, waͤhrend zu gleicher Zeit die wenigen Zaͤhne des Rades r eingreifen, das Rad s mit

sich faͤhren, und dadurch die Schraube t um eine

bestimmte Streke vorwaͤrts treiben. Das Rad r

verlaͤßt dann das Rad s wieder, und der

Winkelhebel treibt seinerseits die Schneidinstrumente wieder herab, um auf diese

Weise einen zweiten Zahn zu erzeugen, u.s.f. bis alle Zaͤhne ausgeschnitten

sind, wo dann ein neues Stuͤk Schildpatt auf das Lager f gelegt, und damit keine Zeit verloren gehe, bloß durch

Zuruͤkdrehen der Kurbel x ausgeschnitten

wird.

Hiemit waͤre die Bewegung der Schneidinstrumente und nach ihnen die Bewegung

des Schildpatts erlaͤutert, so daß nun nur noch der Apparat, durch welchen

das Horn oder das Schildpatt auf dem Lager festgehalten wird, zu beschreiben

uͤbrig ist. Dieser Apparat wurde in Fig. 38 absichtlich

weggelassen; dagegen ist er in Fig. 40 und 41 anschaulich

gemacht, ff ist das Lager, an dessen eine Seite

die stellbare Platte zz geschraubt ist, damit das

Schildpatt oder Horn mit Sicherheit geleitet, und schnell in die Mitte und in

gehoͤrig parallele Stellung gebracht werden kann. Mit dem einen Ende des

Lagers bildet die doppelte Gabel 1,1 ein Gefuͤge, waͤhrend an dem

anderen Ende ganz lose eine aͤhnliche doppelte Gabel angebracht ist. 3,3 sind

zwei duͤnne Stahlfedern oder Stabe, die an beiden Enden hakenfoͤrmig

gebogen, und an dem einen Ende mittelst Schrauben und Schraubenmuttern an den Gabeln

1, 1, an dem anderen Ende hingegen an den losen Gabeln 2, 2 festgemacht sind. Diese

Gabeln erhalten die beiden Stahlstaͤbe mit einander parallel, und mittelst

derselben kann man ihnen jede beliebige Entfernung von einander geben, welche

Entfernung eine solche seyn soll, daß sie den Schneidinstrumenten a, a so nahe als moͤglich kommen, ohne dieselben

jedoch zu beruͤhren. Diese Stahlfederstaͤbe, welche auf diese Weise

bei 1, 1 mit dem Lager ein Gefuͤge bilden, koͤnnen an dem anderen Ende

so emporgehoben werden, daß das Schildpatt unter dieselben gebracht werden kann. Um

hingegen auch die Enden 22 nieder zu halten, ragt aus der Mitte der Gabeln 2, 2 ein

breiter Zahn 4 hervor, der in die Riefen des herabhaͤngenden Faͤngers

5 einschnappt, so daß die Federn 3, 3 auf diese Weise mit jeder erforderlichen

Festigkeit oder Kraft auf das Schildpatt y

gedruͤkt werden. Der Faͤnger 5 steht oben mit einem Zapfen 6 in

Verbindung, und wird, wie man in Fig. 41 sieht, durch eine

kleine Feder gegen den Zahn 4 nach Auswaͤrts getrieben. Die Federn oder

Federstaͤbe 3, 3 muͤssen immer in derselben Richtung herab bewegt

werden, d.h. parallel mit dem Lager f, indem sonst die

Schneidinstrumente damit in Beruͤhrung kommen und beschaͤdigt werden

koͤnnten. Es sind daher zu diesem Behufe an dem Zapfen 6 zwei duͤnne

Wangen befestigt, zwischen welchen der breite Zahn 4 durchgeht, wodurch alle

seitliche Bewegung der Federstabe 3, 3 verhindert wird. Wenn die Federn 3,3 empor

gehoben werden, wird der Faͤnger 5 durch den Hebel 8 von dem Zahne 4

weggedruͤkt. Das Lager f ist, wie man in Fig. 38 und

41 bei 9

ersieht, unterhalb hohl, damit man einen Waͤrmeapparat darunter anbringen

kann, indem die Waͤrme das Horn und das Schildpatt erweicht.

Um die Maschine so zu stellen, daß sie Kaͤmme mit feineren oder

groͤberen Zahnen schneidet, braucht man das Rad r

nur gegen ein anderes Rad mit einer groͤßeren oder geringeren Anzahl von

Zaͤhnen auszuwechseln, und die zwischen den Schneidinstrumenten befindlichen

Ausfuͤllstuͤke gegen andere von entsprechender Dike auszutauschen. Die

Raͤder und Ausfuͤllstuͤke sollen, wenn sie ein Mal einander

angepaßt sind, mit gleichen Nummern bezeichnet werden. Die inneren Seiten der Meißel

oder Schneidinstrumente a, a muͤssen ganz flach

und senkrecht erhalten werden, damit die Zahne nie zwischen denselben steten

bleiben; die Schaͤrfung derselben geschieht daher nur an den aͤußeren

Seiten.

Zu groͤßerer Bequemlichkeit fuͤr den Arbeiter soll die Einrichtung

getroffen werden, daß der Stab c entweder von selbst

emporsteigt, oder in dieser Stellung bleibt, wenn er emporgehoben worden. Man

braucht zu diesem Zweke den Kurbelgriff, wie in Fig. 39, nur dem

Winkelhebel j gegenuͤber zu fixiren, und ihn so

schwer zu machen, daß er jedes Mal herabsinkt, und dadurch den Stab c emporhebt; oder man kann an dem Arme g auch eine Feder befestigen, die gegen die untere Seite

des Stabes c wirkt, und zwar mit einer solchen Kraft,

wie sie noͤthig ist, um denselben emporzuheben oder wenigstens gehoben zu

erhalten.

Fig. 32 bis

37 sind

in halber Groͤße, Fig. 38, 40 und 41 in Viertel-,

und Fig. 39

in Achtelgroͤße gezeichnet. An lezterer Figur sieht man drei Ohren 10, 10,

10, die an der Bodenplatte q der Maschine hervorragen,

und mit denen die Maschine an irgend einer geeigneten Bank befestigt werden

kann.

Tafeln