| Titel: | Verbesserter Apparat zum Versieden und Eindiken von Syrupen zur Gewinnung von Zuker, zum Eindampfen von Salzauflösungen, und zur Destillation, worauf sich William Newton, Civilingenieur, zu Chancerylane, Holborn, Middlesex, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 20. Jun. 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 53, Jahrgang 1834, Nr. XXV., S. 136 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserter Apparat zum Versieden und Eindiken

von Syrupen zur Gewinnung von Zuker, zum Eindampfen von Salzaufloͤsungen, und zur

Destillation, worauf sich William

Newton, Civilingenieur, zu Chancerylane, Holborn, Middlesex, in Folge

einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 20.

Jun. 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Mai 1834, S.

161.

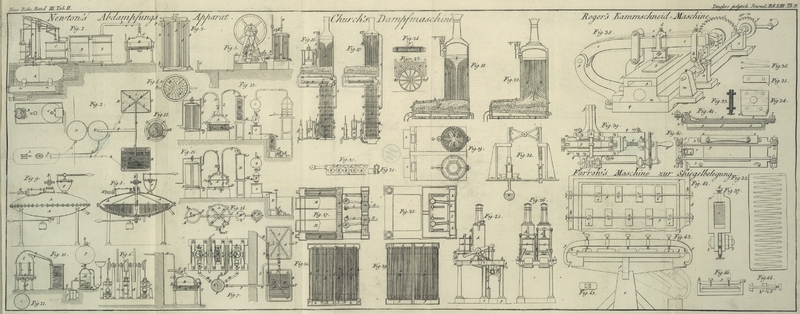

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Verbesserter Apparat zum Versieden und Eindiken von Syrupen

etc.

Der unter gegenwaͤrtigem Patente begriffene Apparat besteht in einer neuen

Einrichtung der Maschinerie oder der Vorrichtungen zum Verdampfen der

waͤsserigen Theile der Syrupe, der Salzaufloͤsungen oder anderer

Fluͤssigkeiten, damit dieses Geschaͤft schneller und vollkommener zu

Stande gebracht werden koͤnne, als es bisher mit irgend einem anderen

Apparate moͤglich war. Das Neue liegt Hauptsaͤchlich in einer besseren

und zwekmaͤßigeren Methode Stroͤme kaͤlter oder heißer Luft in

die Abdampfkessel oder in die darin enthaltene Fluͤssigkeit einzutreiben, und

diese leztere durch die Anwendung von Dampf auf einen beliebigen Temperaturgrad zu

erhizen.

Das Wesentlichste der neuen Einrichtungen des Apparates besteht 1) in der Anwendung

einer Luft eintreibenden Pumpe oder eines Geblaͤses, welches durch eine

Dampfmaschine oder durch eine andere Triebkraft in Bewegung gesezt wird, und welches

die Luft durch Roͤhren oder andere Luftzuͤge in die unteren Theile der

Abdampfpfannen eintreibt. – 2) In der Anwendung gewisser Vorrichtungen,

mittelst welcher die Luft durch Dampf auf einen beliebigen Temperaturgrad erhizt

werden kann, bevor sie in die Abdampfpfannen oder Kessel gelangt. – 3) In

einem eigenen Baue der Abdampfpfannen, Kessel, Destillirkolben, so wie der damit verbundenen

Theile, wie z.B. der Luftroͤhren, der Dampfroͤhren etc.

Man wird aus der hier folgenden Beschreibung des Apparates ersehen, daß in Folge der

daran angebrachten Verbesserungen Dampf, heiße und kalte Luft zugleich auf die

Syrupe oder sonstigen Fluͤssigkeiten einwirken koͤnnen; daß hiedurch

bei jedem erforderlichen Temperaturgrade ein fortwaͤhrendes Sieden und

Verduͤnsten unterhalten werden kann, und daß die Syrupe endlich selbst nach

der gewuͤnschten Eindikung noch weiter erhizt werden koͤnnen, bevor

sie in die Model oder Formen gelangen.

Der Patenttraͤger zeigt in den beigefuͤgten Zeichnungen drei

verschiedene Anwendungen seines Apparates: die erste, aus Fig. 1 und 2 ersichtliche betrifft

einen Apparat zum Versieden und Eindiken von Syrupen oder anderen

Fluͤssigkeiten in offenen Pfannen oder Kesseln.

Fig. 1 ist ein

Laͤngenaufriß des ganzen Apparates, woran man die Abdampfpfanne im

Durchschnitte sieht. Fig. 2 ist ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht desselben. A ist ein Dampfkessel von solcher Groͤße, als er

zum Betriebe der Hochdrukdampfmaschine B erforderlich

ist. Diese Dampfmaschine sezt die Luftpumpe C in

Bewegung, und versieht auch die Behaͤlter D und

E mit Dampf, wenn die Luft erhizt werden soll;

uͤbrigens kann man auch den aus der Maschine austretenden Dampf hiezu

benuzen, wenn man finden sollte, daß seine Temperatur zu diesem Zweke hoch genug

ist. Die beiden zulezt erwaͤhnten Behaͤlter oder Heizapparate bestehen

aus geschlossenen Gefaͤßen, von denen jedes einen Wurm oder ein Schlangenrohr

enthaͤlt, durch welches die Luft aus der Roͤhre b mittelst der Maschine oder des Geblaͤses getrieben wird. Das

Innere dieser Behaͤlter ist mit Dampf erfuͤllt, der durch die

Roͤhren aa aus den Kesseln, oder durch die

Austrittsklappe der Maschine in dieselben gelangt. Diese Einrichtung kann

uͤbrigens auch umgekehrt werden; d.h. der Dampf kann durch ein Schlangenrohr

von groͤßerer Dimension geleitet, und die Luft durch das Innere der

Behaͤlter getrieben werden.

Wenn nun die Luft in dem ersten dieser Behaͤlter D

eine bedeutende Menge Waͤrme aufgenommen, so wird sie durch die Roͤhre

c in den zweiten Behaͤlter E geleitet, in welchem ihre Temperatur noch mehr

erhoͤht wird. Hat sie endlich hier den erforderlichen Hizgrad erreicht, so

wird sie durch die Roͤhre F in die Abdampfpfannen

getrieben.

Statt daß man in den Behaͤltern D, E zum Behufe

der Erhizung der Luft ein Schlangenrohr anwendet, kann man diesen Behaͤltern

auch die aus den Durchschnitten, Fig. 3 und 4, ersichtliche Einrichtung geben. Hier

besteht der Heizapparat naͤmlich aus einem geschlossenen Gefaͤße oder

Gehaͤuse D, D, in welchem eine Anzahl senkrechter

Roͤhren d, d, d, die oben und unten in die

Platten f, f eingelassen sind, angebracht sind. Diese

Roͤhren sind an beiden Enden offen; der Dampf gelangt durch die Roͤhre

a in den oberen des Gefaͤßes, und geht dann

durch die Roͤhren d, d, d in den unteren Theil,

wo sich das verdichtete Wasser ansammelt und durch den Hahn abgelassen werden

kann.

Kalte Luft wird von dem Geblaͤse durch die Roͤhre b in den Apparat eingetrieben; sie gelangt, nachdem sie

in den Dampfroͤhren im Inneren des Gefaͤßes circulirt hat, und dadurch

erwaͤrmt worden, durch die in der Platte g, g

befindlichen Loͤcher in die oberhalb gelegene Kammer e, e, e, aus der sie dann durch die Roͤhre F, und durch deren Arme G, G, die man in Fig. 1 und 2 sieht, in die

mit Syrup gefuͤllten, und bei H ersichtlichen

Abdampfpfannen tritt.

Von jedem der beiden Arme G, G laufen mehrere kleine

Roͤhren h, h, h, h aus, die sich unter einer

durchloͤcherten, in dem unteren Theile einer jeden Abdampfpfanne befindlichen

Platte i, i in die Kammer l

oͤffnen, so daß die erhizte Luft also mittelst dieser Roͤhren h in die Kammer I geleitet

wird, und von hier aus durch die zahlreichen kleinen Loͤcher in der

durchloͤcherten Platte i, i emporsteigt, damit

sie auf diese Weise regelmaͤßig durch die ganze in der Pfanne H enthaltene Masse Fluͤssigkeit oder Syrup

vertheilt wird. Die Hize des Dampfes, der von dem Kessel durch die Roͤhren

k, k ausgetrieben wird, beguͤnstigt diese

Wirkung bedeutend. Die Triebkraft, die dem Luftstrome durch die Thaͤtigkeit

des Geblaͤses mitgetheilt wird, bewirkt, daß die Luft durch die

fluͤssige Masse emporsteigt, und ein starkes und fortwaͤhrendes

Aussieben erzeugt, wodurch selbst bei einem niedrigen Temperaturgrade eine rasche

Verdampfung der waͤsserigen Theilchen Statt findet.

In Fig. 5 und

6 sind

mehrere Theile der Maschinerie abgeaͤndert. Fig. 5 ist ein Endaufriß

einer Dampfmaschine und eines Geblaͤses, die nach dem Schwingungs-

oder Oscillationsprincipe erbaut sind; man sieht hier auch einen der

Behaͤlter oder eine der Heizkammern, wie sie in Fig. 3 und 4 im Durchschnitte

abgebildet sind. Fig. 6 zeigt einen Seitenaufriß der Maschine und des Geblaͤses mit

einem senkrechten Durchschnitte einer der Abdampfpfannen oder eines der Kessel. Fig. 7 stellt

eine horizontale Ansicht der allgemeinen Einrichtung des ganzen Apparates vor.

Der Dampf wird von dem Kessel oder Dampferzeuger aus durch die Roͤhre 0, Fig. 5, in das

hohle Zapfenlager a des Cylinders geleitet, und gelangt

von hier aus in die Dampfbuͤchse D, aus welcher

er durch die

Schieberklappen in das Innere des Cylinders gelangt, und daselbst, indem er

abwechselnd auf die obere und untere Flaͤche des Kolbens druͤkt, die

Hin- und Herbewegung des Kolbens erzeugt, welche Bewegung hierauf durch die

Kolbenstange an den Winkelhebel I fortgepflanzt wird,

und dadurch die kreisende Bewegung erzeugt.

An der Welle dieses Winkelhebels, Fig. 6, befinden sich zwei

andere Winkelhebel K, welche mittelst Verbindungsstangen

die Kolben der beiden Luftcylinder oder Pumpen J, J, die

sich auf dieselbe Weise, wie der Cylinder der Maschine in Zapfenlagern schwingen, in

Bewegung sezen. Die Pumpen koͤnnen jedoch auch stationaͤr gemacht, und

ihre Kolben dann durch Verbindungsstangen und eine sogenannte parallele Bewegung,

oder auf irgend eine andere Weise in Thaͤtigkeit gesezt werden. Die Luft

tritt bei den Saugklappen L, L in die Cylinder J, und wird aus diesen von den Kolben durch die

Roͤhren M, M in den unteren Theil des

Behaͤlters oder der Heizkammer F, Fig. 7, getrieben. Nachdem

sie hier durch das Herumstroͤmen um die im Inneren der Kammer F befindlichen Dampfroͤhren N erhizt worden, gelangt sie auf die oben beschriebene

Weise durch die Roͤhren H in die Abdampfpfannen

oder Kessel, um daselbst das Aufsieden zu bewirken.

Der Dampf tritt, nachdem er in dem Cylinder A seine

Wirkung vollbracht, durch das andere hohle Zapfenlager und durch die Roͤhre

E in den oberen Theil des Behaͤlters oder der

Heizkammer F; und wenn die Quantitaͤt oder die

Temperatur dieses Dampfes nicht hinreicht, um die Luft bis auf den erforderlichen

Grad zu erhizen, so kann auch direct aus dem Dampferzeuger durch die Roͤhre

H, die an dem anderen Ende mit der von dem

Dampferzeuger herfuͤhrenden Rohre G in Verbindung

steht, herbeigeleitet werden. Man kann auch noch eine zweite Heizkammer anbringen,

welche direct von dem Kessel aus mit Dampf versehen wird, so daß die Luft, wenn sie

durch die erste und zweite Heizkammer gegangen, gewiß hinreichend erhizt ist, um den

Syrup oder die sonstige Fluͤssigkeit bloß durch die heiße Luft allein, und

ohne Mitwirkung von Dampf zum Sieden und Verdampfen zu bringen. Diese Einrichtung

wird in manchen Faͤllen gewiß sehr vortheilhaft seyn; waͤre es aber

noͤthig, so koͤnnte der Dampf auch aus beiden Kammern durch eine

Roͤhre in die am Boden der Pfanne oder des Kessels befindlichen

Heizroͤhren geleitet werden.

Die Abdampf- oder Siedepfannen R sind rechtekige

metallene Behaͤlter, in welchen andere aͤhnliche Pfannen Q von kleineren Dimensionen so angebracht sind, daß

zwischen dem Boden und den Seitenwaͤnden beider Pfannen leere

Zwischenraͤume bleiben. In diesen hohlen Raum tritt die heiße Luft durch die

Roͤhren P, um dann von hier aus durch die kleinen Loͤcher, die sich in

dem durchbrochenen Boden der inneren Pfanne oder des inneren Kessels befinden, und

durch die in der inneren Pfanne enthaltene Fluͤssigkeit emporzusteigen. Die

Loͤcher in dem durchbrochenen Boden sind kegelfoͤrmig, so zwar, daß

die kleinere Oeffnung nach Oben gerichtet ist: eine Einrichtung, welche deßhalb

getroffen ist, damit die Fluͤssigkeit oder die waͤsserigen Theile des

Syrupes nicht durchsikern, und den zwischen den beiden Pfannen befindlichen Raum

ausfuͤllen koͤnnen.

Der zum Erhizen der Fluͤssigkeit oder des Syrupes in den Pfannen befindliche

Dampf wird durch die Roͤhren G geleitet, und

wird, nachdem er durch die Roͤhren oder durch den

roͤhrenfoͤrmigen Rost S, der sich auf dem

Boden der Pfanne befindet, gegangen, von der Roͤhre T aufgenommen, wo dann der verdichtete Dampf durch die Speisepumpe der

Maschine wieder in den Dampferzeuger geleitet wird.

Zur Erleichterung der Arbeit mit diesen Pfannen kann man dieselben, statt daß man

sie, wie in der Zeichnung dargestellt ist, auf einem gewissen Gestelle fixirt, auch

aufhangen, oder in Zapfenlagern aufziehen, so daß man ihnen, wenn die Syrupe oder

sonstigen Fluͤssigkeiten nach dem Versieden schnell ausgeleert werden sollen,

leicht jede beliebige Neigung geben kann. Die Pfannen oder Kessel koͤnnen zu

diesem Behufe langer gemacht werden, und an dem einen Ende auf einer kreisenden

Welle oder Achse ruhen, damit dieses Ende herabsinken kann, wenn ein an dem anderen

Ende angebrachter Gegengewichtshebel emporgehoben wird. An diesem Ende muß daher ein

Hahn angebracht seyn, und dieser Hahn muß geoͤffnet werden, sobald die Pfanne

geneigt wird, wo dann die ganze Fluͤssigkeit oder Syrupmasse alsogleich

abfließen wird.

Die Hauptroͤhre, welche den Boden der Pfannen oder Kessel mit heißer Luft

versieht, kann gleich jener an den sinnen Pfannen vier Roͤhren haben; oder

daran befindliche Hahn muß jedoch einen Mittelpunkt, um den sich das Ganze drehen

kann, bilden, damit die Enden der Roͤhrenarme, so wie der

durchloͤcherte Boden des inneren Kessels der Neigung der aͤußeren

Pfanne folgen koͤnnen; und waͤhrend dieser Bewegung kann die am Grunde

der Pfanne befindliche Reihe Dampfroͤhren stationaͤr bleiben, indem

sie durch Gefuͤge an vier senkrechten Stuͤzen, durch welche sie in

gehoͤriger Stellung erhalten werden, aufgehaͤngt sind.

Der Unannehmlichkeit, die sich allenfalls daraus ergeben koͤnnte, daß zwischen

der aͤußeren und der inneren Pfanne etwas Zuker krystallisirt, oder daß, nachdem das

Einstroͤmen der Luft aufgehoͤrt, eine Portion Syrup, welche noch nicht

genug gekocht ist, in diesen Zwischenraͤumen eintritt, koͤnnte dadurch

abgeholfen werden, daß man den durchbrochenen Boden von der eigentlichen Pfanne

trennt, und an dem Boden der aͤußeren Pfanne einen Hahn anbringt, welcher zum

Behufe der Entleerung der in den Zwischenraum eingedrungenen Fluͤssigkeit in

gewissen Zeitraͤumen geoͤffnet wird. Um ferner den Kessel nicht

auseinander nehmen zu muͤssen, wenn er gereinigt werden soll, ist die

Roͤhre z angebracht, welche mit der

Hauptdampfroͤhre und mit dem zwischen den aͤußeren und inneren Theilen

befindlichen leeren Raume communicirt; dadurch kann man also Dampf in diesen leeren

Raum treten lassen, und dadurch werden nicht nur alle darin enthaltenen

Granulationen geschmolzen, sondern auch die ganze Kammer gereinigt werden.

Bedient man sich dieses Apparates zum Eindampfen von Salzaufloͤsungen, um die

Salze aus denselben zu gewinnen, so soll man die heiße Luft aus einem vierekigen

flachen Gehaͤuse, welches sich in der Mitte des Kessels oder der

Abdampfpfanne befindet, und welches am Scheitel sowohl, als am Boden mit zahlreichen

Loͤchern versehen ist, in die Fluͤssigkeit treten lassen. Die von den

Heizkammern in dieses Gehaͤuse geleitete heiße Luft dringt schnell durch die

Loͤcher, sezt die Fluͤssigkeit augenbliklich in Bewegung, und erzeugt

auf diese Weise eine sehr schnelle Verdunstung der darin enthaltenen

waͤsserigen Theilchen. Zwischen dem durchloͤcherten Gehaͤuse

und den Seitenwaͤnden der Abdampfpfanne soll ein Raum von beilaͤufig

20 Zoll gelassen werden, damit sich die Salzkrystalle an den inneren Waͤnden

der Pfanne absezen koͤnnen.

Die Verbindung zwischen dem Gehaͤuse und dem Apparate soll eine solche seyn,

daß ersteres leicht entfernt werden kann. Die heiße Luft wird meistens fuͤr

sich allein zum Eindampfen der Fluͤssigkeit hinreichen; man kann also die

Mitwirkung des Dampfes entbehren, und hoͤchstens fuͤr den Fall der

Noth auch Dampfroͤhren anbringen. Ein Apparat dieser Art eignet sich auch

sehr gut zum Concentriren von Schwefelsaͤure, in welchem Falle jedoch alle

Theile, die mit der Saure in Beruͤhrung kommen, aus Blei verfertigt werden

muͤssen. Die ganze Vorrichtung eignet sich ferner zum Eintreiben von

verschiedenen Gasarten in verschiedene Fluͤssigkeiten; so koͤnnte man

z.B. bei der Zukerraffination statt der thierischen Kohle Kohlensaͤure

anwenden, welche aus kohlensaurem Kalke mit verduͤnnter Schwefelsaͤure

entbunden wuͤrde. Man brauchte zu diesem Behufe diese beiden Substanzen nur

in ein Gefaͤß zu bringen, welches einerseits mit der Maschine, andererseits

mit dem Luftbehaͤlter in Verbindung staͤnde; denn auf diese Weise wuͤrde das

entwikelte Gas durch das Geblaͤs mit der Luft in die Heizkammer und aus

dieser in die Abdampfpfanne getrieben werden. Es ist hiebei zu bemerken, daß an der

Kugel o, welche den Vereinigungspunkt fuͤr die

Roͤhren, die die heiße Luft fuͤhren, bildet, eine

Sicherheitsroͤhre angebracht werde, damit die Luft entweichen koͤnne,

wenn sie allenfalls zu sehr comprimirt seyn sollte. Statt der inneren Pfanne mit

durchloͤchertem Boden kann man auch beilaͤufig einen halben Zoll hoch

uͤber dem Boden der Pfanne ein oben und unten durchloͤchertes

Gehaͤuse aufhangen.

Die zweite Anwendung des verbesserten Apparates betrifft dessen Benuzung zum

Abdampfen und Versieben im Vacuum oder im luftleeren Raume: d.h. in einem

geschlossenen Gefaͤße, welches durch ein Dampfbad geheizt wird, und mit einer

Luftpumpe, die zur Erzeugung eines theilweisen luftleeren Raumes in dem

Gefaͤße oder Kessel dient, ausgestattet ist. Die Luftpumpe dient zur

Entfernung der heißen Luft sowohl, als der waͤsserigen Theilchen, die in

Dampfform aus den Syrupen oder sonstigen zu behandelnden Fluͤssigkeiten

emporsteigen. Diese Einrichtung bezwekt eine Beschleunigung des Versiedens und des

Eindampfens, welches bei dem gewoͤhnlichen Abdampfprocesse im Vacuum zu

langsam gehen duͤrfte; sie gestattet ferner, daß die Fluͤssigkeit oder

der Syrup nach der Eindikung auf den gehoͤrigen Grad von Hize gebracht werden

kann, bevor man ihn In die Model oder Formen laufen laͤßt, so daß man diese

Model also spaͤter nicht in eigenen Apparaten zu erhizen braucht.

In Folge dieser Verbesserung geschieht die Eindampfung bei einer sehr niedrigen

Temperatur, und sobald die Syrupe vollkommen versotten sind, koͤnnen sie

leicht bis auf den gehoͤrigen Grad erhizt werden, bevor die

Fluͤssigkeit aus der Abdampfpfanne oder aus dem Kessel in die Model oder

Formen gelangt. Fig.

8 ist ein senkrechter Durchschnitt durch eine derartige Pfanne zum

Zukersieden; Fig.

9 hingegen gibt einen Seitenaufriß derselben. A ist die Pfanne fuͤr den einzudampfenden Syrup, in deren Mitte

sich eine hohle senkrechte Spindel B befindet. Diese

Spindel geht durch Stopfbuͤchsen, kann sich frei umdrehen, und fuͤhrt

vier horizontale, hohle Arme C, die mit dem hohlen

Theile der Spindel communiciren, und von denen eine große Anzahl senkrechter, mit

kleinen Loͤchern versehener Roͤhren b

herabsteigt. Mit dem oberen Ende dieser Spins del B wird

die Roͤhre, welche die heiße Luft fuͤhrt, in Verbindung gesezt, so daß

also die heiße Luft auch in die Arme C und in die

senkrechten Roͤhren b, b, b gelangt. Die Spindel

B, und folglich auch die an ihr befindlichen

Luftroͤhren, wird durch einen Rigger oder durch ein Getrieb, welches an dem

oberen Ende derselben aufgezogen ist, in kreisende Bewegung gesezt, und durch diese

Bewegung wird der in der Pfanne enthaltene Syrup bestaͤndig

aufgeruͤhrt, so daß die aus den Luftroͤhren austretende heiße Luft mit

allen Theilen der Fluͤssigkeit in Beruͤhrung kommt. Sobald nun die

Luft durch die Fluͤssigkeit emporgestiegen, wird sie zugleich mit dem aus dem

Syrupe aufsteigenden Dampfe durch eine mit der Roͤhre H verbundene Luftpumpe entfernt. Die Luftpumpe muß von solcher Kraft seyn,

daß sie ein genuͤgendes partielles Vacuum in der Pfanne zu erzeugen im Stande

ist. Da nun die Fluͤssigkeit, welche durch Dampf erhizt wird, der durch die

Roͤhre D von dem Dampferzeuger her in das

zwischen dem doppelten Boden befindliche Bad geleitet wird, durch die Umdrehung der

Roͤhren und durch das Aufsieden der Luft bestaͤndig in Bewegung

erhalten wird, und da die in dem Inneren der Pfanne enthaltene Luft durch die

Luftpumpe verduͤnnt wird, so folgt hieraus, daß die Verdampfung des Syrupes

hier weit schneller von Statten geht, als in irgend einem anderen, zum Versieden und

Eindampfen von Syrup im luftleeren Raume bestimmten Apparate. Der verdichtete Dampf

kann durch einen Hahn, der sich im Boden der aͤußeren Pfanne befindet,

abgelassen werden.

Oben an dem Scheitel der Pfanne oder des Kessels ist ein Gefaͤß F mit einer Klappe angebracht, mit dessen Huͤlfe

die Pfanne mit Syrup oder mit Fluͤssigkeit gespeist werden kann. G ist die Entleerungsklappe, durch welche der Syrup

abfließt, wenn er hinreichend versotten worden. An der Roͤhre H befindet sich ein Hahn, der mit der Luftpumpe in

Verbindung steht, und der zum Reguliren des Ueberstroͤmens der heißen Luft

und des Dampfes aus dem Kessel in die Luftpumpe dient, und mit dessen Huͤlfe

man ein mehr oder minder vollkommenes Vacuum in dem Eindampfkessel erzeugen

kann.

Der neue Apparat laͤßt sich drittens zur Destillation verwenden, und

laͤßt in dieser Beziehung verschiedene Abaͤnderungen zu. Fig. 10 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch die Haupttheile eines Apparates dieser Art. l ist ein Kolben, der eine beliebige, aber geeignete

Form haben kann; an ihm befinden sich alle jene Vorrichtungen, welche erforderlich

sind, um einen Verlust an geistigen Theilchen, der sich durch das Sieden oder

Eindampfen der Maische oder der schwachen Weine ergeben wuͤrde, zu

verhuͤten. Der Apparat bezwekt, gleich dem fruͤheren, eine

Beschleunigung der Eindampfung der zu destillirenden Fluͤssigkeiten, wobei

die Operation zugleich bei einer niedrigeren Temperatur von Statten geht, als dieß

gewoͤhnlich der Fall ist.

Die heiße Luft wird aus den oben beschriebenen Behaͤltern oder Heizkammern

durch die Roͤhre F herbeigeleitet, und diese

Roͤhre theilt sich innerhalb des Destillirkolbens in vier heberartige Arme

a, a, welche durch den Boden des Kolbens nach

Aufwaͤrts in den Helm oder Kopf steigen, und hierauf wieder in die Kammer b, b unter die durchloͤcherte Platte oder Scheibe

c, die man in Fig. 11 horizontal

dargestellt sieht, heruntersteigt. Ueber dieser Platte befindet sich eine Reihe von

Roͤhren oder eine Art von Rost aus Roͤhren G, in welche der Dampf zum Behufe der Erhizung der in dem Kolben

befindlichen Fluͤssigkeit oder Maische eingeleitet wird.

Die heiße Luft steigt, nachdem sie aus den Heberroͤhren a getreten, durch die kleinen Loͤcher in der Platte c empor, und erzeugt hiedurch dieselbe Wirkung, die oben

beschrieben worden, d.h., sie sezt die Fluͤssigkeit in Bewegung und

erleichtert dadurch deren Verdampfung. Der aus der Fluͤssigkeit

emporsteigende Dampf gelangt in den Helm des Kolbens I,

und geht dann von hier aus durch das Schlangenrohr J,

welches zur Verdichtung dient, und sich daher in einem mit kaltem Wasser

gefuͤllten Gefaͤße befindet. Das untere Ende der Roͤhre l steht mit einer anderen Roͤhre K in Verbindung, und diese leztere theilt sich in zwei

Arme, von denen der eine bis auf den Boden des Gefaͤßes L herabsteigt, und das fluͤssige Product der

Destillation daselbst abgibt, waͤhrend der andere emporsteigt, und mit einem

Gefaͤße M communicirt, in welches er die heiße

Luft, den Dampf und die Weingeistdaͤmpfe, die aus der Fluͤssigkeit

entwichen, und in dem Schlangenrohre nicht verdichtet wurden, leitet. Dieses

Gefaͤß M enthaͤlt bis zur Haͤlfte

seiner Hoͤhe entweder kaltes Wasser oder Phlegma oder schwachen Weingeist,

und ist in seinem unteren Theile durch drei horizontale Platten N, N, N, in denen sich eine große Anzahl von

Loͤchern befindet, abgetheilt. Die Roͤhre K geht durch diese drei Platten, und leitet die Luft und den Dampf auf den

Boden des Gefaͤßes. Diese Platten dienen dazu, den emporsteigenden Dampf

aufzuhalten, und bewirken, daß derselbe alle seine geistigen Theile in die das

Gefaͤß umgebende Fluͤssigkeit abgibt. Ueber dem Gefaͤße M ist eine Kammer P von

irgend einer geeigneten Form angebracht, und in diese Kammer gelangt die Luft aus

M, damit daselbst aller geistige Dampf, der

allenfalls noch darin enthalten ist, verdichtet werde. Der verdichtete Weingeist

kehrt durch den Hahn n in den Behaͤlter

zuruͤk. Von dem oberen Theile des Gefaͤßes M laͤuft ferner noch eine Roͤhre O,

O aus, die beilaͤufig zur Haͤlfte mit Wasser gefuͤllt

seyn muß, und welche als Sicherheitsklappe zur Entweichung der Luft aus dem

Gefaͤße M dient. Mit dem Scheitel des

Gefaͤßes P kann eine Roͤhre R

verbunden werden, die

zu der Saugklappe der Pumpe, welche die Luft eintreibt, fuͤhrt; diese

Einrichtung ist zu dem Zweke getroffen, damit die geistigen Theilchen, die sich

allenfalls noch in der Luft befinden, in den Kolben zuruͤkgefuͤhrt

werden. Die Luft entweicht endlich bei der Klappe S.

Man kann hier auch kalte Luft statt der heißen anwenden, in welchem Falle sie dann

direct aus dem Geblaͤscylinder auf den Boden des Destillirkolbens getrieben

werden kann. Auch ist zu bemerken, daß das Gefaͤß M in gehoͤriger Hoͤhe angebracht werden muß, damit die

Fluͤssigkeit, wenn es noͤthig ist, durch eine Roͤhre in den

Destillirkolben zuruͤkgefuͤhrt werden kann. In Branntweinbrennereien,

in welchen man nicht mit Dampf arbeitet, kann man den Kolben mit einem

gewoͤhnlichen Feuer erhizen, und eine gewundene Roͤhre durch das Feuer

leiten, damit die Luft erhizt werde, ehe sie in den Destillirkolben gelangt.

In Fig. 12,

13 und

14 sieht

man eine andere Einrichtung eines derlei Destillirapparates. Fig. 12 ist ein

Seitenaufriß, woraus man die ganze Einrichtung ersieht; Fig. 13 ist ein

senkrechter Durchschnitt; Fig. 14 ein Grundriß. Der

Luftbehaͤlter oder die Heizkammer ist auch hier dem fruͤher

beschriebenen aͤhnlich; der zum Erhizen desselben bestimmte Dampf tritt durch

den Hahn E ein, und dieser Hahn hat drei Wege, damit er

nicht nur den Dampf aus dem Dampferzeuger in den Luftbehaͤlter

uͤbertreten, sondern denselben auch, wenn es noͤthig seyn sollte,

durch die Roͤhre F an die uͤbrigen Theile

des Apparates gelangen lassen kann. Saͤmmtlicher verdichteter Dampf entweicht

durch die Roͤhre und durch den Hahn G.

Der Destillirkolben, in welchem sich die zu destillirenden Materialien befinden,

besteht aus einem geschlossenen Gefaͤße A, in

welchem sich in geringer Entfernung von dem Boden die durchloͤcherte Platte

a befindet. Die heiße Luft gelangt durch die

gekruͤmmte Roͤhre D, welche in vier Arme

getheilt ist, in den Destillirkolben, und diese Arme reichen bis zu der Platte a, die man in Fig. 15 horizontal

abgebildet sieht, hinab. Die Luft, welche mit Gewalt in die unterhalb befindliche

Kammer getrieben wird, geht durch die Platte in die Fluͤssigkeit, sezt

dieselbe bestaͤndig in Bewegung, und steigt dann bis zum Scheitel des Kolbens

empor, wobei sie den Weingeist, der sich waͤhrend ihres Durchganges

entwikelte, mit sich reißt. I ist eine

Roͤhrenwindung, die man aus Fig. 15 deutlicher

ersieht; sie befindet sich uͤber dem durchloͤcherten Boden in der

Fluͤssigkeit, und in ihr circulirt der von der Roͤhre J herbeigeleitete Dampf. Dieser Dampf entweicht, nachdem

er durch das Schlangenrohr gegangen, durch die Roͤhre K, durch die er in den Dampferzeuger zuruͤkgefuͤhrt werden

kann.

Die mit alkoholischen oder geistigen Daͤmpfen beladene Luft entweicht durch

die Roͤhre L aus dem Kessel, um durch diese

Roͤhre in das mit kaltem Wasser umgebene Verdichtungsrohr M zu gelangen, aus welchem sie dann in die geschlossene

Kammer N uͤbergeht, in der die Luft bis zum

oberen Theile emporsteigt, waͤhrend jener Theil des Dampfes, der verdichtet

worden, in die Kammer O herabgelangt. Damit der

Verdichtungsproceß noch vollkommener erreicht wird, steigen alle Alkoholtheilchen,

welche in dem Schlangenrohre nicht hinreichend abgekuͤhlt und von der Luft

mit fortgerissen wurden, bis zu der Kuppel der geschlossenen Kammer N empor, von der sie dann in verdichteter Form auf den

Boden herabfallen.

Wenn endlich einige geistige Theilchen durch die Roͤhre P (durch welche, wenn der Hahn geoͤffnet wird, die Luft austreten

kann) entweichen, so geht der Dampf, wenn er in die kugelfoͤrmige Kammer Q gelangt, eine weitere Verdichtung ein. Diese Kammer

kann auch noch mit einer anderen Verdichtungskammer in Verbindung gesezt, oder mit

einer Roͤhre verbunden werden, welche die Luft in das Geblaͤse

zuruͤkfuͤhrt; auch soll sie eine Sicherheitsklappe c haben, durch welche die Luft entweichen kann, wenn der

Druk zu groß ist.

Der destillirte Weingeist gelangt aus der Kammer O in ein

zweites Verdichtungsschlangenrohr R, welches sich in

einem mit kaltem Wasser gefuͤllten Gefaͤße befindet, und tritt dann

aus diesem durch die Roͤhre d in den Cylinder S, aus welchem er endlich in den Behaͤlter T uͤbergeht. Die Gefaͤße mit den

Schlangenroͤhren werden unten mit kaltem Wasser gespeist, waͤhrend das

erhizte Wasser durch die Roͤhre e entweicht.

Der Destillirkolben ist außen mit einer Glasroͤhre F versehen, mittelst welcher man die Hoͤhe des Wasserstandes in

demselben erkennen kann. Die Maische oder die sonstige zu destillirende

Fluͤssigkeit wird durch die Roͤhre V in

den oberen Theil des Destillirkolbens eingefuͤhrt, waͤhrend die

Entleerung durch den in der Nahe des Bodens befindlichen Hahn X geschieht. Ein zweiter Hahn Y, der mit dem

zwischen der durchloͤcherten Platte und dem Boden des Kolbens befindlichen

Raume in Verbindung steht, ist weiter unten angebracht, und dient zum Entleeren des

doppelten Bodens. Der Dampf, der aus dem in dem Kessel befindlichen Roste austritt,

so wie auch der, der aus der Roͤhre F entweicht,

kann zur gehoͤrigen Erwaͤrmung des Gefaͤßes, in welchem sich

die Maische oder die sonstige zu destillirende Fluͤssigkeit befindet,

dienen.

Tafeln