| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zum Spinnen der Wolle, Baumwolle, des Hanfes, Flachses und anderer Faserstoffe, worauf sich John Travis der jüngere, zu Shaw Mills bei Manchester, in der Grafschaft Lancaster, am 1. November 1832 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 53, Jahrgang 1834, Nr. XXXII., S. 174 |

| Download: | XML |

XXXII.

Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zum

Spinnen der Wolle, Baumwolle, des Hanfes, Flachses und anderer Faserstoffe, worauf sich

John Travis der

juͤngere, zu Shaw Mills bei Manchester, in der Grafschaft Lancaster, am 1. November 1832 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Junius 1834, S.

243.

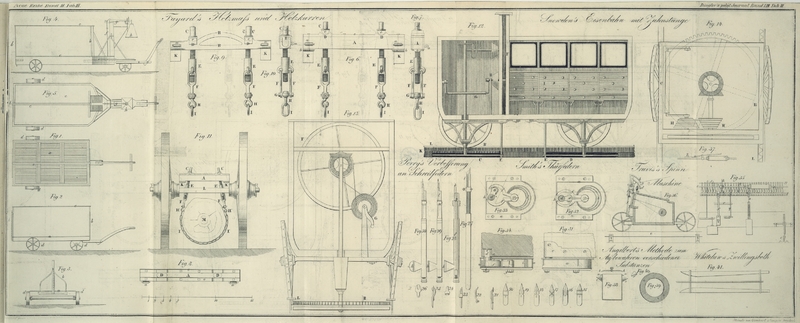

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten.

Die unter obigem Patente begriffenen Erfindungen des Patenttraͤgers beziehen

sich auf die unter dem Namen Mule, Billey, Jenney bekannten Spinnmaschinen, und

bestehen in einer neuen Methode den Gegene-Fallhebel in Verbindung mit dem

Fallhebel in Bewegung zu sezen, um auf diese Weise, so wie die Wagen einlaufen, das

Garn fester auf die Spindeln zu winden, als dieß mit den gewoͤhnlichen

Maschinen geschehen kann. Diese neue Methode, den Gegen-Fallhebel in Bewegung

zu sezen, macht uͤbrigens auch das sogenannte Zuruͤkwinden (backing off) oder die ruͤkgaͤngige

Bewegung der Spindeln, durch welche das Garn vor dem Aufwinden auf die Spulen von

den Spizen der Spindeln abgewunden wird, uͤberfluͤssig.

In der beigefuͤgten Zeichnung ist Fig. 35 ein Theil der

Fronte eines Mulewagens, an welchem die Verbesserungen angebracht sind. Fig. 36

hingegen ist ein Querdurchschnitt dieses Wagens, woraus man die Verrichtungen der

verbesserten Theile noch deutlicher sieht.

Der Wagen ist auf dieselbe Weise, wie an den gewoͤhnlichen Mules gebaut. Es

befindet sich an demselben eine Reihe aufrechter Spindeln a,

a, a, welche durch Laufbaͤnder, die von einer kreisenden Trommel

oder Walze b herlaufen, getrieben werden. Diese Trommel

wird, waͤhrend der Wagen auf den Raͤndern der eisernen Schienen c, c aus- und einlaͤuft, durch die

gewoͤhnliche Maschinerie in Bewegung gesezt. Der Fallhebel d ist ein Draht, der laͤngs des Wagens

laͤuft, und durch Arme mit der Laͤngenwelle e, welche in den vorn an dem Wagen befestigten Leisten l aufgezogen ist, in Verbindung steht. Dieser Draht d kann sich nach der Richtung des Kreissegmentes,

welches in Fig.

36 durch Punkte angedeutet ist, heben und senken, wenn sich die Welle e zum Theil um ihre Achse dreht. Diese Bewegung gibt der

Spinner, wenn der Wagen einlaͤuft, der Welle mit der Hand, damit das Garn

beim Aufwinden auf die Spulen und zur Erzeugung regelmaͤßiger Windungen um

die Spindeln geleitet wird.

Der Gegen-Fallhebel g ist ein leichter Metallstab,

der laͤngs des Wagens und parallel mit dem Fallhebel laͤuft. Er ist

wie die Arme h, h aufgezogen, bewegt sich jedoch lose um

die Welle e, so daß er sich in einer aͤhnlichen

Kruͤmmung, wie der Fallhebel, auf und nieder bewegen kann. Der untere Theil

des Armes h bildet ein gezahntes Kreissegment i, welches in ein entsprechendes, gezahntes Kreissegment

k eingreift. Dieses leztere ist an der unteren

Langenwelle l, l aufgezogen, deren Zapfen sich in den an

den Leisten f angebrachten Zapfenlagern m drehen.

Die Welle l mit ihrem in die Verzahnung i eingreifenden verzahnten Kreissegmente k dirigirt die Stellung des Gegen-Fallhebels g; und die gehobene Stellung, in der man den

Gegen-Fallhebel in Fig. 36 sieht, wird durch

die belastete Schnur m hervorgebracht. Diese Schnur ist

an dem Umfange einer an der Welle l befestigten Rolle

festgemacht, und auf diese Weise wird das verzahnte Kreissegment herumgedreht, und

der Gegen-Fallhebel emporgehoben. Damit sich der Gegen-Fallhebel

jedoch, wenn der Wagen auslaͤuft, nicht zu hoch erhebt, ist an der Welle l ein Aufhaͤlter p

angebracht, der sich um diese Zeit gegen eine Auskerbung in dem senkrechten Hebel

q stemmt. Dieser Hebel ruht auf dem Ende des

Aufhaͤlters, und wird durch eine an dem vorderen Theile des Wagens

befindliche Feder r in dieser Stellung erhalten. Wenn

jedoch der Wagen weit genug ausgelaufen ist, und die Faden aufgewunden werden

sollen, so wird der senkrechte Hebel q durch die Wirkung

eines horizontalen, hinter der Welle e befindlichen

Hebels zuruͤkgezogen, indem der Spinner um diese Zeit mit seinem Finger auf

denselben druͤkt. Man sieht diesen Hebel in der horizontalen Ansicht, die in

Fig. 37

von diesem einzelnen Theile der Vorrichtung gegeben ist, bei s.

Der Falldraht d wird um diese Zeit bis auf jenen Theil

der in Fig.

36 durch Punkte bezeichneten Curve z gehoben,

der sich uͤber den Spizen der Spindeln befindet, worauf dann die beschwerte

Schnur n durch das Freiwerden des Aufhaͤlters p in Stand gesezt wird, die Verzahnung k und die Welle l noch

weiter herum zu bewegen, damit der Gegen-Fallhebel g auf diese Weise gleichfalls uͤber die Spizen der Spindeln gehoben

wird. Die Ausdehnung des Bozens, durch welchen sich die Welle l und das verzahnte Kreissegment

k bewegen koͤnnen, ist, wie aus Fig. 36 ersichtlich,

durch einen an der Welle l befestigten Aufhaͤlter

t beschraͤnkt.

Dadurch, daß der Gegen-Fallhebel g auf die

beschriebene Weise uͤber die Spizen der Spindeln emporgehoben wird, werden

die losen Garnwindungen, die um die nakten, uͤber den Spulen befindlichen

Theile der Spindeln geschlungen sind, abgewunden, und dadurch wird die retrograde

Bewegung der Spindeln, die zu dem sogenannten Zuruͤkwinden erforderlich ist,

ganz oder wenigstens großen Theils entbehrlich.

Die uͤbrigen, in der Abbildung noch ersichtlichen Theile der Maschine sind

bereits bekannt, und bilden keinen Theil der Erfindung, die in einem Mechanismus

besteht, durch welchen der Gegen-Fallhebel so bewegt werden kann, daß die

Faden beim Aufwinden auf die Spindeln eine groͤßere Spannung erhalten, und

daß das sogenannte Zuruͤkwinden uͤberfluͤssig wird.

Tafeln