| Titel: | Verbesserungen an den Federn für Thüren und zu anderen Zweken, worauf sich Andrew Smith, Mechaniker zu Princes-Street, Leicester-Square, Middlesex, am 5. October 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 53, Jahrgang 1834, Nr. XXXIII., S. 176 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Verbesserungen an den Federn fuͤr

Thuͤren und zu anderen Zweken, worauf sich Andrew Smith, Mechaniker zu Princes-Street,

Leicester-Square, Middlesex, am 5. October 1833 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Junius

1834, S. 246.

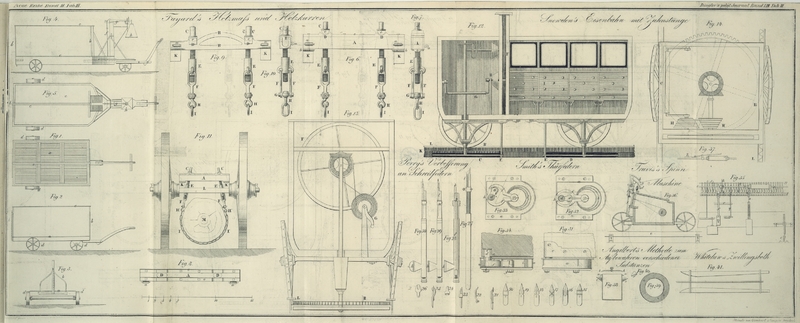

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Smith's Verbesserungen an den Federn fuͤr Thuͤren und

zu anderen Zweken.

Die Erfindungen oder Verbesserungen des Patenttraͤgers finden ihre Anwendung

an Thuͤren und Fenstern, welche horizontal geoͤffnet werden, oder auch

unter verschiedenen anderen Umstaͤnden. Sie bestehen in einer

eigenthuͤmlichen Form und in einer neuen Benuzung von Federn und Hebeln,

welche, wenn sie an einer Thuͤre oder an einem Fenster angebracht werden,

bewirken, daß die Thuͤre oder das Fenster geschlossen wird, und auch

geschlossen bleibt. Die Zeichnung wird die ganze Vorrichtung verstaͤndlich

machen.

Fig. 31 ist

ein Aufriß des unteren Theiles einer Thuͤre mit dem Gehaͤuse, in

welchem die Feder enthalten ist; es ist von der Seite, und so wie es in das Geschoß

eingelassen ist, dargestellt. Fig. 32 und 33 sind

horizontale Ansichten des Gehaͤuses, welches die Feder und die Hebel

enthaͤlt, und an welchem die obere Platte abgenommen ist. Fig. 34 ist ein

senkrechter Durchschnitt des Gehaͤuses nach derselben Richtung, nach welcher

es in Fig. 31

abgebildet ist. a, a stellt das metallene

Gehaͤuse vor, welches die Federn und die Hebel einschließt. b ist der Mittelstift oder der Zapfen, um welchen sich die

Thuͤre dreht; er ist in Fig. 34 durch Punkte

angedeutet. Dieser Zapfen ist mittelst einer Schraube und Schraubenmutter oder auf

irgend eine andere Weise an dem Boden des Gehaͤuses befestigt. c, c ist ein metallener Schuh, welcher mittelst

Schrauben oder durch andere geeignete Vorrichtungen an der Ferse der Thuͤre

befestigt ist.

Das Mittelstuͤk d, welches am Scheitel vierekig

geformt, am unteren Theile hingegen mit einer Aushoͤhlung oder mit einem

umgekehrten Schalchen versehen ist, ist mittelst einer Schraube und eines

Waͤschers oder auf andere geeignete Weise in einem Scheidenstuͤke in

dem Schuhe befestigt. Auf diesem Mittelstufe d, welches

wie ein Angelgewinde auf dem Zapfen b ruht, dreht sich

die Thuͤre beim Oeffnen und Schließen derselben.

Von der Seite des Stuͤkes d entspringt ein Arm

oder Hebel e, an dessen Ende sich eine

Gegenreibungsrolle befindet, die gegen die innere Oberflaͤche eines Paares

gebogener Hebel f, f wirkt, welche Hebel wie

Tasterzirkel geformt sind, und sich um ein Angelgewinde drehen, das durch den in den

Boden des Gehaͤuses a geschraubten Stift g gebildet wird.

Diese Hebel werden durch einen oder mehrere kreisrunde oder halbmondfoͤrmige

Federn i, i, i, deren Enden mit bedeutender Kraft auf

die Seiten der Hebel wirken, zusammengedruͤkt. Wenn sich die Hebel im

Zustande der Ruhe befinden, in welchem man sie in Fig. 32 sieht, so ruhen

ihre Enden auf dem Aufhaͤlter oder Sperrer h. In

dieser Stellung befinden sich die Theile, wenn die Thuͤre geschlossen ist,

oder sich in der durch punktirte Linien angedeuteten Richtung befindet.

Die Feder wirkt folgender Maßen. Wenn die Thuͤre geschlossen ist, so bleibt

die Feder mit den Hebeln in dem zulezt beschriebenen ruhenden Zustande; so wie die

Thuͤre hingegen nach Ruͤkwaͤrts oder nach Vorwaͤrts

geschwungen wird, wirkt das Ende des Armes oder des Hebels e auf einen der Hebel f, und treibt denselben

von dem Aufhaͤlter h weg in die aus Fig. 33

ersichtliche Stellung. Dadurch wird die Feder i

ausgedehnt, und indem deren Spannung dadurch vermehrt wird, zieht sich dieselbe,

wenn man die Thuͤre loslaͤßt, augenbliklich zusammen, so daß ihre

Enden mit großer Gewalt auf den Ruͤken der Hebel f,

f wirken, und sie zusammendruͤken. Die Kraft, welche hienach durch

die Feder i auf die Hebel f,

f ausgeuͤbt wird, bewirkt, daß die inneren Theile der

gekruͤmmten Oberflaͤchen der Hebel den Arm e wieder in die aus Fig. 32 ersichtliche

Stellung zuruͤktreiben, und daß die Thuͤre, welche mit dem Arme e und mit dem Mittelstuͤke d

in Verbindung steht, folglich in die Stellung kommt, die in lezterer Figur durch

Punkte angedeutet ist.

Wenn die Thuͤre durch die Feder offen erhalten werden soll, so braucht man den

Arm oder Hebel e nur so weit zu bewegen, daß der

Mittelpunkt hinter das Ende des Hebels f, d.h. in jene

Stellung gelangt, die in Fig. 33 durch Punkte

angedeutet ist, wo dann die Feder bewirkt, daß das Ende des Hebels f auf die Gegenleibungsrolle druͤkt, und den Arm

e in dieser Stellung, und die Thuͤre mithin

geschlossen erhaͤlt. Die Feder kann zu jeder Zeit zum Behufe des Schließens

der Thuͤre in Thaͤtigkeit gebracht werden, indem hiezu nichts weiter

erforderlich ist, als daß man die Thuͤre so weit dreht oder bewegt, daß der

Mittelpunkt des Armes e innerhalb das Ende des Hebels

f kommt.

Es ist zu bemerken, daß der Scheitel der Thuͤre mit einem Mittelstifte und

einer Scheide versehen werden muß, auf welchem sie sich frei drehen kann, und daß

dieser Stift senkrecht mit dem Zapfen d, e

zusammenfallen muß. Hieraus erhellt, daß die Kraft der Feder i erhoͤht oder vermindert werden kann, je nachdem man deren Enden

weiter von dem Mittelstifte g der Hebel f, f entfernt, oder demselben naͤher bringt. Es

ist daher zwekmaͤßig, wenn zu diesem Behufe am Ruͤken der Hebel f, f zur Aufnahme der Enden der Federn Fugen oder

Furchen angebracht werden. Der Feder i kann man

verschiedene Starke geben, oder man kann auch mehrere halbmondfoͤrmige Federn

mit einander verbinden.

Ein wichtiger Theil dieser Apparate liegt in der Anwendung von Federn ohne stritten

Stuͤzpunkt, indem dieselben bloß durch ihre Spannung und durch den Druk auf

die Hebel f, f festgehalten wer, den, so daß also, indem

sie auf diese Weise frei sind, jeder Theil der kreis- oder

halbmondfoͤrmigen Feder durch seine Elasticitaͤt wirkt.

Tafeln