| Titel: | Verbesserter Apparat zum Heizen und Ventiliren von Kirchen, Museen, Häusern und anderen Gebäuden, woraus sich William Morgan, Bleigießer und Glaser in Penton-row, Walworth, Grafschaft Surrey, am 18. Januar, 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 54, Jahrgang 1834, Nr. XXVII., S. 156 |

| Download: | XML |

XXVII.

Verbesserter Apparat zum Heizen und Ventiliren

von Kirchen, Museen, Haͤusern und anderen Gebaͤuden, woraus sich William Morgan, Bleigießer und

Glaser in Penton-row, Walworth, Grafschaft Surrey, am 18. Januar, 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. August 1834, S.

26.

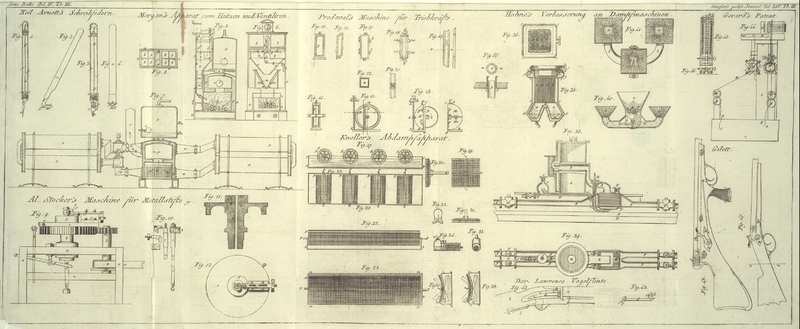

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Verbesserter Apparat zum Heizen und Ventiliren von Kirchen

etc.

Der unter gegenwaͤrtigem Patente begriffene Heiz- und Ventilirapparat

des Hrn. Morgan besteht aus einer eingeschlossenen

Feuerstellt, aus einem Ofen oder Roste in Verbindung mit einer Vorrichtung, welche

die Feuerstelle in gehoͤrigen Zeitraͤumen mit einer hinreichenden

Menge Brennmaterial speist, ohne daß waͤhrend der Apparat beladen ist, eine

Person Aufsicht daruͤber zu haben braucht. Dich Speisungsapparat wird durch

eine Art von Uhrwerk oder durch irgend einen anderen Mechanismus veranlaͤßt,

innerhalb bestimmter erforderlicher Zeitraͤume gewisse Quantitaͤten

Brennmaterial auf die Feuerstelle zu schaffen. Mit dem Ofen oder der

eingeschlossenen Feuerstelle stehen ferner auch noch geeignete Kessel, Kammern,

Roͤhren, Klappen und Haͤhne in Verbindung, so daß der Apparat sowohl

zum Erhizen von Wasser und Luft, als zur Erzeugung von Dampf dienen kann, und daß

sich die auf diese Weise erhizte Luft, das warme Wasser oder der erzeugte Dampf

uͤberall hin, wo sie noͤthig sind, leiten lassen. Der

Patenttraͤger erklaͤrt, daß schon vor dem seinigen mehrere Apparate

zum Heizen mit heißer Luft, heißem Wasser und Dampf erfunden wurden, und daß er

daher weder eine dieser Heizmethoden, noch auch eine der bereits bekannten und hiezu

verwendeten Vorrichtungen oder deren einzelne Theile als seine Erfindung in Anspruch

nehme; wohl aber den spaͤter zu beschreibenden Speisungsapparat, durch

welchen die Feuerstelle in gehoͤrigen Zeitraͤumen mit Brennmaterial

versehen wird, und der in Verbindung mit einem Ofen oder einer Feuerstelle einen

wesentlichen Theil seiner Heiz- und Ventilirvorrichtung ausmacht.

Fig. 5 ist ein

Querdurchschnitt durch den Apparat, senkrecht durch die Feuerstelle, den

Speisungsapparat und den Dampfkessel genommen. Fig. 6 ist ein

Laͤngendurchschnitt durch den Speisungsapparat, an welchem der vordere Theil

des Ofens weggenommen ist, damit die innere Einrichtung um so deutlicher erhelle.

Fig. 7 ist

ein anderer, hinter Fig. 6 genommener Laͤngendurchschnitt durch den Kessel und die

Feuerstelle, woraus man die Einrichtung der damit verbundenen

Heißwasserroͤhren oder sonstigen Leitungscanaͤle ersieht.

a, a, a ist das aͤußere Gehaͤuse der

eingeschlossenen Feuerstelle und des Speisungsapparates; b,

b, b ist eine Reihe von Behaͤltern zur Aufbewahrung der Kohle oder

des sonstigen zur Speisung des Feuers dienenden Brennmateriale. Die Einrichtung

dieser Behaͤlter ersieht man am besten aus Fig. 8, welche eine

Scheitelansicht des Speisungsapparates mit abgenommenem Dekel des Speisungsapparates

vorstellt. Die Boden c, c, c aller dieser

Behaͤlter bestehen aus Klappen oder Schließern, die sich um Angelgewinde

drehen, und welche, wenn sie geschlossen sind, mit Stiften oder Bolzen, welche durch

Riegelhaken gehen, die an den Boden oder Seiten der Behaͤlter gehen,

befestigt werden. Jeder dieser Stifte oder Bolzen steht mit Ketten oder Tauen e, e, e, e in Verbindung, welche uͤber kleine

Leitungsrollen laufen und an einer Trommel oder Walze f

festgemacht werden. Diese Trommel steht ihrerseits durch die Kette g wieder mit der Trommel h

in Verbindung, welche an einer Welle aufgezogen ist, deren eines Ende sich in einem

Zapfenlager in dem oberen Theile des Speisungsapparates dreht, waͤhrend ihr

anderes Ende mit der Hemmung des Uhrwerkes oder des Windfanges oder des sonstigen,

in dem Gehaͤuse i enthaltenen,

verspaͤtenden Mechanismus in Verbindung ist. Der Apparat wird in Bewegung

gesezt, indem man das Gewicht und die Schnur k, welche

um die Trommel f gewunden ist, aufwindet, in welchem

Falle dann die Schnur oder die Kette e, e, wie man aus

Fig. 2

ersieht, abgewunden ist, und lose herabhaͤngt. Jede dieser Schnuͤre

oder Ketten e, e, e, e hat eine andere Laͤnge,

und diese Verschiedenheit in der Laͤnge der Ketten bedingt die

Zeitraͤume zwischen einer jeden Speisung. Denn so wie das Gewicht k allmaͤhlich herabsinkt (wobei es von der

Hemmung bei i regiert wird), dreht sich die Trommel f; dadurch werden die einzelnen Schnuͤre oder

Ketten e, e, e aufgewunden, und mithin die Stifte oder

Zapfen d in verschiedenen Zeitraͤumen aus den

Riegelhaken ausgezogen. So wie dieß nun geschieht, oͤffnen sich die Boden c, c der Behaͤlter, und lassen die Steinkohle

oder das sonstige Brennmaterial durch den Leitungstrichter l in den zweiten Trichter in fallen. Dieser zweite Trichter ist mit zwei

selbstthaͤtigen Schließern n, n ausgestattet, und

an diesen Schließern sind Gegengewichte angebracht, mittelst welcher dieselben immer

geschlossen erhalten werden, ausgenommen die Kohle faͤllt herab, und

uͤberwaͤltigt sie durch ihr Gewicht. So wie die Kohle jedoch

durchgefallen ist, schließen sich die Schließer in Folge dieser Einrichtung

augenbliklich wieder. Auf ihrem weiteren Wege bis zum Feuer faͤllt die Kohle

dann auf die schiefe Flaͤche o, auf der sie

endlich an die Feuerstelle p gelangt.

Der Kessel q, q umgibt die Feuerstelle, ohne daß ein

Mauerwerk angebracht

waͤre; er ist durch eine durch die Mitte laufende Scheidewand in zwei

Faͤcher getheilt, von denen das untere p als

Feuerstelle, das obere r hingegen als eine Kammer

fuͤr die heiße Luft dient, durch welche der Rauch und der Dampf nach der

Richtung der Pfeile in den Schlot s gelangt. Mit dem

Kessel steht durch den Hals u auch noch die Kammer oder

das Fach t in Verbindung, welches zur Aufnahme des

Dampfes dient. Wendet man heißes Wasser als Heizmittel an, so kann das

Speisungswasser durch den Kugelhahn v oder auf irgend

eine andere Weise in dieses Fach gebracht werden. Uebrigens muͤssen an dem

Kessel auch Eichhahne angebracht seyn, damit man die Hoͤhe des Wasserstandes

in denselben ersehen kann.

Wendet man diesen Apparat zum Heizen mit heißem Wasser an, so verbindet man die

Vertheilungsroͤhren oder Kammern mit dem Kessel, wie man dieß in Fig. 7 bei w sieht. Da die groͤßere Ausdehnung der

Oberflaͤche in diesen Vertheilungsroͤhren eine groͤßere Wirkung

bedingt, so zieht es der Patenttraͤger vor, ihnen eine flache Form zu geben,

so wie man sie bei x, x sieht; man kann uͤbrigens

auch runde oder anders geformte Roͤhren anwenden.

Das heiße Wasser laͤuft zuerst durch die obere Reihe von Roͤhren, und

kehrt dann durch die untere Reihe wieder in den Kessel zuruͤk, nachdem es

einen Theil seiner Waͤrme an die die Roͤhren umgebende Luft abgegeben

hat, so daß auf diese Weise eine bestaͤndige Circulation des heißen Wassers

unterhalten wird. Die Vertheilungsroͤhren muͤssen mit

gehoͤrigen Klappen und Haͤhnen versehen seyn, damit sich der Zufluß

von heißem Wasser je nach der Waͤrme, die man dem Gebaͤude mittheilen

will, reguliren laͤßt. Diese Regulirung haͤngt jedoch großen Theils

auch von der Quantitaͤt des eingetragenen Brennmateriales, und von den

groͤßeren oder kleineren Zeitraͤumen, die man zwischen den einzelnen

Speisungen verstreichen laͤßt, ab.

Will man nicht mit heißem Wasser, sondern mit Dampf heizen, so fallen die in der

Zeichnung ersichtlichen und eben beschriebenen Wasserleitungsroͤhren weg, und

der Dampf kann direct aus dem oberen Theile des Kessels durch die Roͤhre y gezogen, und dann, je nachdem es die Umstaͤnde

erfordern, durch Roͤhren, welche mit Sicherheitsklappen, Haͤhnen und

Austrittsroͤhren fuͤr den verdichteten Dampf versehen sind,

uͤberall hingeleitet werden, wo man seiner bedarf.

Waͤhlt man heiße Luft zum Heizmittel, so kann der Raum, den die Kessel

einnehmen, mit Kammern und Roͤhren, in denen die Luft erhizt wird,

ausgefuͤllt werden. Die heiße Luft wird durch Roͤhren uͤberall

hin geleitet, wo man ihrer bedarf, und die Circulation derselben in den Roͤhren

kann mittelst eines Windfanges, eines Geblaͤses oder irgend eines anderen

derlei Apparates hervorgebracht werden, wobei man sich je nach Umstaͤnden zu

richten hat.

Am Schlusse erklaͤrt der Patenttraͤger, daß er den zweiten Trichter mit

den selbstthaͤtigen Schließern als einen sehr wesentlichen Theil seines

Apparates betrachtet, indem durch ihn verhindert wird, daß kein kalter Luftstrom in

den oberen Theil des Feuers gelangen kann. Ist keine so regelmaͤßige

Speisung, wie sie oben beschrieben worden, noͤthig, so baut der

Patenttraͤger seinen Apparat auch ohne die Behaͤlter b, b. Er fuͤllt in diesem Falle den von diesen

Behaͤltern eingenommenen Raum, so wie auch den ersten und zweiten Trichter

mit Brennmaterial, und laͤßt dasselbe auf gleiche Weise durch die Schließer

k, k in die Feuerstelle gelangen, damit keine kalte

Luft zu dem Feuer treten kann. Der ganze Apparat kann fixirt oder tragbar gemacht

werden, je nachdem es die Umstaͤnde erfordern. Die Hemmung des Uhrwerkes kann

auch durch eine Feder anstatt mit einer Schnur und dem Gewichte k, k in Bewegung gesezt werden. Der Patenttraͤger

empfiehlt endlich die Muͤndung der Feuerstelle mit doppelten Thuͤren

zu verschließen, so wie man sie in Fig. 1 bei z, z steht, die Dekel der Behaͤlter fuͤr

das Brennmaterial so viel als moͤglich luftdicht schließen zu machen, und die

zur Unterhaltung der Verbrennung noͤthige Luft von Unten in die Feuerstelle

eintreten zu lassen.

Tafeln