| Titel: | Bericht des Hrn. Bouriat über einen neuen, von Hrn. Lépine, Sattler in Paris, rue Neuve Chauchat No. 5, erfundenen Fußwärmer für Wagen. |

| Fundstelle: | Band 54, Jahrgang 1834, Nr. XLVI., S. 240 |

| Download: | XML |

XLVI.

Bericht des Hrn. Bouriat uͤber einen neuen, von Hrn. Lépine, Sattler in

Paris, rue Neuve Chauchat No. 5,

erfundenen Fußwaͤrmer fuͤr Wagen.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Junius 1834, S. 243.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Bericht uͤber Lépine's Fußwaͤrmer fuͤr

Wagen.

Dieß ist nun der dritte Fußwaͤrmer fuͤr Reifende, uͤber welchen

die Commission der oͤkonomischen Kuͤnste innerhalb weniger Jahre der

Gesellschaft zu berichten hatte. An den beiden ersteren dieser Apparate, welche die

Gesellschaft gut geheißen hat, und welche ihr, wie sie sich erinnern wird, von Hrn.

Laignel und von dem Hrn. Grafen Perrochel vorgelegt wurden, wurden mehr oder weniger große Metallplatten mit

Huͤlfe einer Lampe geheizt.Man findet den Fußwaͤrmer des Hrn. Laignel

im Polytechn. Journal Bd. XLII. S.

259, und jenen des Hrn. Grafen Perrochel

Bd. LI. S. 185 beschrieben. A. d.

R. An dem dritten, von Hrn. Lépine erfundenen

hingegen besteht das Heizmittel aus gluͤhenden Kohlen, deren Dampf durchaus

nicht in das Innere des Wagens dringen kann, indem der Behaͤlter fuͤr

dieselben außerhalb dem Wagen angebracht ist. Hr. Lépine kann mit seinem Apparate ziemlich schnell 5 bis 6 Liter

Wasser zum Sieden bringen, und sie auch 4 Stunden lang auf dieser Temperatur

erhalten, ohne daß hiezu mehr als fuͤr 5 bis 6 Centimen Kohlen erforderlich

waren.

Das erhizte Wasser ist in einem sehr flachen kupfernen Behaͤlter von nicht

mehr dann einem Zoll Hoͤhe enthalten. Dieser Behaͤlter ruht auf dem

Boden des Wagens und bietet eine Oberflaͤche von 28 bis 30 Zoll Laͤnge

auf 12 Zoll Breite dar, so daß leicht 6 Reisende zugleich ihre Fuͤße darauf

sezen koͤnnen.

In der Mitte dieses Behaͤlters oder dieses Kastens ist ein Gefaͤß aus

verzinntem Eisenblech angeloͤthet. Dieses Gefaͤß hat ein doppeltes

Gehaͤuse, und zwischen diesen beiden Gehaͤusen ist im ganzen Umfange

ein leerer Raum von beinahe einem Zoll gelassen; dieser Raum wird mit Wasser

gefuͤllt, welches durch eine kleine Oeffnung aus dem Behaͤlter in

denselben gelangt. An den vierraͤdrigen Vagen muß dieses Gefaͤß an dem

einen der Enden des Behaͤlters angebracht werden, damit er sich nicht an der

Langwied des Wagens reiben kann; an den Cabriolets, wo man dieß nicht zu

befuͤrchten hat, ist es besser, wenn man dasselbe in der Mitte anbringt.

Das Innere dieses Gefaͤßes dient zur Aufnahme eines kleinen Kohlenbekens von

beilaͤufig 4 Quadratzoll, welches, indem es an der Basis einen Vorsprung hat,

in zwei Falzen eingeschoben wird, durch die es bei allen Erschuͤtterungen,

welche der Wagen erleidet, festgehalten wird. Dieses Kohlenbeken laͤßt sich

sehr leicht und sehr schnell bedienen; ein flacher Haken genuͤgt, um dasselbe

herauszuziehen und wieder an Ort und Stelle zu bringen, nachdem man es mit frischer

Kohle gefuͤllt hat. Die Muͤndung desselben ist mit einem

Thuͤrchen verschlossen, in welchem sich mehrere Loͤcher befinden;

dergleichen Loͤcher sind auch rings um das Gefaͤß und an dem Boden

desselben angebracht, damit die zur Verbrennung noͤthige Luft mit aller

Leichtigkeit in dasselbe gelangen kann. Es ist bei dieser Vorrichtung durchaus nicht

zu befuͤrchten, daß der Boden des Wagens in Brand gerathen koͤnnte, indem dieser

Boden keiner hoͤheren Temperatur als jener des siedenden Wassers in dem

Gefaͤße ausgesezt ist.

Der Behaͤlter ist oben an einer seiner Eken mit einer Oeffnung versehen, in

welche das Wasser mit Huͤlfe eines Trichters gefuͤllt wird, und welche

nach dem Fuͤllen mit einer Schraube verschlossen wird. An einem anderen Ende

des Behaͤlters ist eine hohle kupferne Kugel angeloͤthet, welche dazu

bestimmt ist, die Continuitaͤt des Wassers und des Dampfes aufzuheben. Oben

von dieser Kugel tritt eine gekruͤmmte Roͤhre aus, die den Dampf, der

nicht verdichtet wurde, nach Außen leitet. Ohne diese Vorsichtsmaßregel

wuͤrde das Wasser großen Theils ausgetrieben werden. Hr. Lépine, der dieß nicht vorausgesehen hatte, hatte

anfangs an dem einen Ende des Behaͤlters nur eine kleine liegende

Roͤhre angebracht, welche jedoch ihrem Zweke nicht entsprach. Außer diesem

Uebelstande, der an dem Apparate bemerklich war, als ihn der Erfinder der

Gesellschaft zum ersten Male vorlegte, hatte er auch noch den Fehler, daß die obere

Flaͤche des Behaͤlters, ihrer großen Ausdehnung ungeachtet, nur von

den Seitentheilen getragen wurde, so daß sie sich also bei dem geringsten Druke

senkte, wodurch nicht nur das Wasser ausgetrieben, sondern auch der Tritt des

Reisenden auf dieselbe unsicher wurde. Alles dieß hat Hr. Lépine aber auf die Bemerkungen, die ihm die Commission

hieruͤber machte, verbessert, so daß der Apparat nun als sehr

zwekmaͤßig, bequem und nuͤzlich betrachtet werden kann.

Wir wollten uns durch einen Versuch uͤberzeugen, bis auf welchen Grad dieser

Fußwaͤrmer die Temperatur eines gut schließenden Wagens zu erhoͤhen im

Stande waͤre. Wir fuͤllten daher das Kohlenbeken mit Kohle, und

brachten ein Thermometer in den Wagen; nach 4 Stunden zeigte dasselbe 12°,

waͤhrend die aͤußere atmosphaͤrische Luft nur 7° hatte;

die Temperatur war folglich um 5° gestiegen. Wir glauben zwar nicht, daß man

in einem Wagen, der so schlecht schließt, wie dieß an den oͤffentlichen Wagen

gewoͤhnlich der Fall zu seyn pflegt, ein aͤhnliches Resultat erzielen

koͤnne; allein bei der großen Oberflaͤche, die der Apparat darbietet,

und welche an großen Wagen fuͤglich eine noch groͤßere Ausdehnung

zulaͤßt, laͤßt sich von demselben wenigstens doch einige Wirkung

erwarten.

Wenn der Fußwaͤrmer des Hrn. Lépine zwar

nicht, wie die fruͤher beschriebenen, den Vortheil gewaͤhrt, daß er

mit dem in einer Lampe von mittlerer Groͤße enthaltenen Oehle 10 bis 12

Stunden lang geheizt werden kann, so gebuͤhrt ihm dafuͤr doch der

Vorzug, daß er eine sehr angenehme und immer gleichmaͤßige Waͤrme

gibt, und daß man nicht so viel Sorgfalt darauf zu verwenden braucht, wie auf erstere. Die Lampen

verloͤschen durch die Geschwindigkeit und die Erschuͤtterungen der

Wagen nicht selten, waͤhrend diese Umstaͤnde die Verbrennung in dem

Apparate des Hrn. Lépine beguͤnstigen. Das

Kohlenbeken muß zwar etwas haͤufiger gespeist werden, als die Lampe; allein

man findet auch uͤberall in jedem Post- oder Wirthshause Gluth oder

Kohle, wenn man von lezterer auch nicht ein Paar Haͤnde voll mit sich

fuͤhren wollte.

Die Commission ist weit entfernt, den beiden fruͤheren Apparaten etwas von

ihren Vorzuͤgen benehmen zu wollen; allein sie glaubt, daß auch der

gegenwaͤrtige bequem und vorteilhaft ist, und daß das Publikum unter

saͤmmtlichen waͤhlen koͤnne. Sie schlaͤgt daher vor, dem

Erfinder den Dank der Gesellschaft auszudruͤken, und den Apparat durch den

Bulletin bekannt zu machen.

Beschreibung des Fußwaͤrmers des Herrn

Lépine.

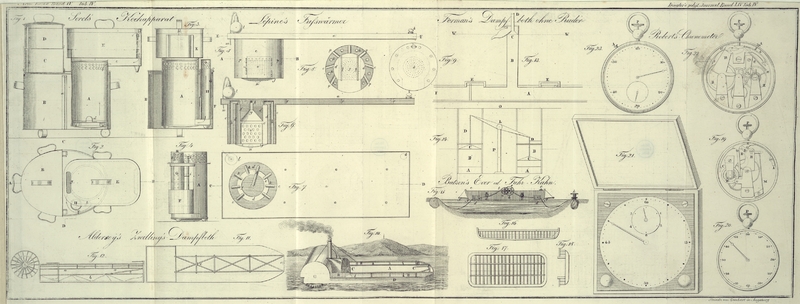

Fig. 5 ist ein

Laͤngenaufriß des Apparates.

Fig. 6 ist ein

senkrechter Durchschnitt nach der Linie CD in Fig. 7.

Fig. 7 ist ein

horizontaler Durchschnitt nach der Linie EF in

Fig.

5.

Fig. 8 ist ein

horizontaler Durchschnitt nach der Linie AB in

Fig.

5.

Fig. 9 zeigt

den Aschenherd.

Der Apparat besteht aus einem flachen Behaͤlter a

aus Kupfer oder Eisenblech von 2 Fuß 6 Zoll Laͤnge auf 1 Fuß Breite und 1

Zoll Hoͤhe, in welchen das Wasser mittelst eines Trichters durch eine mit

einer Schraube b zu verschließende Oeffnung

eingefuͤllt wird.

An dem Ende dieses Behaͤlters sind von Unten her zwei concentrische Cylinder

c, d befestigt, zwischen denen sich ein am Grunde

geschlossener Raum befindet, welcher zur Aufnahme des Wassers des Behaͤlters

a dient. Durch diesen Raum gehen seiner ganzen

Hoͤhe nach 7 Roͤhren k, k, welche gleich

weit von einander angebracht sind, in das Innere des Feuerherdes e einmuͤnden, und unten offen sind. Die heiße

Luft des Feuerherdes erwaͤrmt, indem sie durch diese Roͤhren

stroͤmt, das zwischen diesen Cylindern c, d

enthaltene Wasser, und folglich auch jenes, welches sich in dem Behaͤlter a befindet.

Ein innerer, im Mittelpunkte der beiden vorhergehenden befestigter Cylinder f communicirt mit dem Behaͤlter a, und enthaͤlt gleichfalls Wasser. In der Mitte

dieses Cylinders ist ein umgekehrter Trichter g

angebracht, welcher die Hize des Feuerherdes concentrirt, und sich in eine

gekruͤmmte Roͤhre oder in den Rauchfang h

endigt, durch den der Kohlendampf entweicht. Der Feuerherd befindet sich in einem

beweglichen vierekigen Gehaͤuse i, welches an

seinem ganzen Umfange sowohl, als am Boden durchloͤchert ist, und nachdem es

durch das Thuͤrchen o eingefuͤhrt worden

ist, auf dem gleichfalls durchloͤcherten Aschenherde j ruht. Die in die Waͤnde der Cylinder c,

d geschnittenen Loͤcher p, welche mit

der aͤußeren Luft communiciren, dienen zur Belebung der Verbrennung.

In dem Maaße als die Temperatur des Wassers steigt, bildet sich Dampf, der sich in

der hohlen, an einer Eke des Apparates an geloͤtheten Kugel l ansammelt, und dann durch die Roͤhre m nach Außen entweicht. Der Schraubenpfropf n dient zum Entleeren de Wassers. Damit das

Brennmaterial durch die Erschuͤtterungen oder Stoͤße des Wagens nicht

in das Innere des Herdes geschleudert werde, wird das Gehaͤuse i zwischen den beiden Falzen q,

q festgehalten.

Der ganze Apparat wird am Boden des Wagens angebracht, und nimmt den ganzen zwischen

den beiden Sizen befindlichen Raum ein. Sowohl der Herd, als die Cylinder c, d bilden nach Unten einen Vorsprung. Damit die

duͤnne Kupfer- oder Blechplatte, aus welcher der Behaͤlter a besteht, sich nicht einsenke, wenn man mit dem Fuße

darauf tritt, sind die Stuͤzen r, r, r

angebracht.

Tafeln