| Titel: | Bericht des Hrn. Héricart de Thury über die hydraulische Eimermaschine des Hrn. de Laperelle, Professors der Stereotomie zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 54, Jahrgang 1834, Nr. LXX., S. 440 |

| Download: | XML |

LXX.

Bericht des Hrn. Héricart de Thury uͤber die

hydraulische Eimermaschine des Hrn. de Laperelle, Professors der Stereotomie zu

Paris.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Mai 1834, S. 193.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Bericht uͤber Laperelle's hydraulische

Eimermaschine.

Die Maschine, welche den Gegenstand gegenwaͤrtigen Berichtes bildet, wurde zu

Ath in Belgien erbaut, um das Wasser aus einem 10 Meter tiefen Steinbruche zu

schoͤpfen. Sie ersezt daselbst mit Vortheil 3 große Archimed'sche Schrauben, welche drei Mal mehr Kosten veranlaßten; sie ist

sehr einfach, und kann ganz aus Holz gebaut werden, obschon es besser ist, wenn die

Zahnraͤder aus Gußeisen und die Zaͤhne aus Holz bestehen; uͤbrigens

koͤnnen leztere gleichfalls aus Gußeisen bestehen.

Hr. de Laperelle maßt sich durchaus nicht an, eine neue

Maschine erfunden zu haben; er verkannte selbst die Aehnlichkeit nicht, welche seine

Maschine mit gewissen aͤlteren, zum Ausschoͤpfen von Wasser bestimmten

Maschinen, und namentlich mit jener des Hrn. Baron de

Prony hat, welche schon seit vielen Jahren bekannt ist, und welche

fuͤr mehrere andere aͤhnliche Maschinen als Muster gedient zu haben

scheint. Nur der guͤnstige Erfolg, mit welchem seine Maschine arbeitet, und

die Ersparniß, welche sich durch die Unterdruͤkung der drei großen Archimed'schen Schrauben, deren Stelle sie vertritt,

ergab, bewogen Hrn. de Laperelle dieselbe der

Gesellschaft vorzulegen.

Diese hoͤchst einfache Maschine hat auf den ersten Blik eine gewisse

Aehnlichkeit mit dem Goͤpel, dessen sich die Gemuͤsegaͤrtner in

der Gegend von Paris bedienen, unterscheidet sich jedoch von diesem dadurch, daß das

Pferd immer in einer und derselben Richtung im Kreise herumgeht, so wie auch durch

die Art und Weise, das Wasser zu schoͤpfen und emporzuheben.

Sie besteht aus einer senkrechten, beweglichen Welle, an welcher zwei große,

hoͤlzerne oder gußeiserne, horizontale Raͤder mit einer

kegelfoͤrmigen gezahnten Oberflaͤche angebracht sind. Die Entfernung

dieser beiden Raͤder von einander wird durch die Dimensionen des Getriebes

bestimmt. An dieser Welle befindet sich auch ein Hebel, an welchem das Pferd,

welches die Maschine in Bewegung sezt, angespannt wird.

Das bewegliche Getrieb, welches die beiden Zahnraͤder von einander trennt,

befindet sich an einer horizontalen Welle, an der eine cylindrische Trommel

angebracht ist, auf welche sich die beiden Taue oder Seile der Schoͤpfeimer

abwechselnd auf- und abwinden, was mittelst eines Hebels geschieht, den der

Lenker des Pferdes in Bewegung sezt. Ein Schoͤpfeimer faßt, wenn die Maschine

fuͤr ein Pferd berechnet ist, 500 Liter. Beide Schoͤpfeimer befinden

sich auf schiefen Flaͤchen, deren unteres Ende unter die Flaͤche des

Wassers, welches gehoben oder ausgeschoͤpft werden soll, taucht; sie werden

mittelst eines Henkels mit einer Achse, der an ihrem Boden oder an ihrem unteren

Theile angebracht ist, an den Tauen befestigt, und von einem eisernen Wagen mit vier

messingenen Rollen, welche in Falzen laufen, die sich zu diesem Behufe in den

erwaͤhnten schiefen Flaͤchen befinden, getragen. An dem oberen Ende

dieser schiefen Flaͤchen befindet sich ein Aufhaͤlter, in welchem sich

die Eimer um ihre Achse

drehen, um sich durch eine Schaukelbewegung, welche der Henkel an dem

Aufhaͤlter erleidet, auszuleeren.

Die gewoͤhnliche Tagesleistung der Maschine besteht darin, daß sie innerhalb

24 Stunden 2880 Kubikmeter Wasser oder 2,880,000 Liter auf eine Hoͤhe von

3,14 Meter hebt; aus einem Brunnen, welcher 20 Meter oder 6 1/2 Mal so tief ist,

hebt sie taͤglich 446,16 Kubikmeter oder 446,160 Liter.

Was den Preis der Maschine betrifft, so haben wir Herrn de

Laperelle bemerkt, daß dieselbe hoͤher zu stehen kommen

muͤsse, als die Archimed'sche Schraube. Seine

Maschine kommt wirklich auf 1000 Fr. zu stehen, waͤhrend jede der Archimed'schen Schrauben 800 Fr. kostete; allein

Jedermann weiß, daß man mit der Schraube nicht in großer Tiefe arbeiten kann, und

daß sie uͤberdieß auch den Nachtheil hat, daß in ihrem Inneren im

Verhaͤltnisse zu der Wassermenge, welche sie hebt, eine große Wassermasse

bleibt, wodurch nicht nur ein Verlust an Kraft, sondern zugleich auch eine so große

Vermehrung der Reibung an den Zapfen entsteht, daß die Schraube oft gebogen wird.

Ueberdieß sagt Hr. de Laperelle, daß der Betrieb einer

jeden Archimed'schen Schraube des Tages auf 30 bis 35 Fr.

und daruͤber zu stehen kommt, waͤhrend der Betrieb der Eimermaschine

des Tages hoͤchstens 12 bis 15 Fr. lostet. Die Pferde brauchen bloß von

mittlerer Staͤrke zu seyn, und die Lenkung ist so einfach, daß der Arbeiter,

welcher den Hebel bewegt, um die Zaͤhne eingreifen zu machen, oder um sie von

einander zu befreien, ihnen nur zuzurufen braucht.

Die Commission schlaͤgt daher vor, die Maschine des Herrn de Laperelle durch den Bulletin bekannt zu machen, und ihm den Dank der Gesellschaft fuͤr

deren Mittheilung auszudruͤken.

Beschreibung der Laperelle'schen, fuͤr ein Pferd

berechneten Maschine.

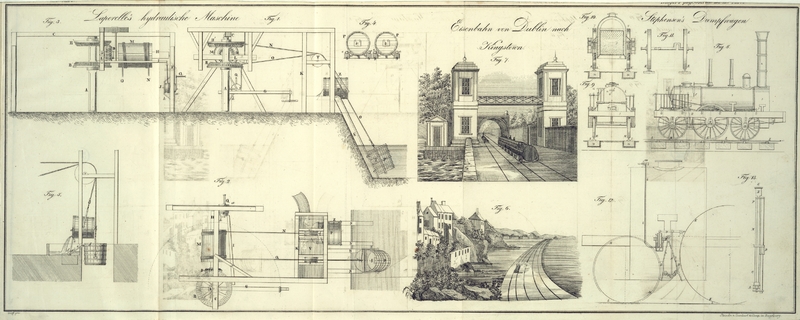

Fig. 1 ist ein

Seitenaufriß der hydraulischen Eimermaschine.

Fig. 2 ist ein

Grundriß.

Fig. 3 zeigt

jenen Theil des Mechanismus, woraus man das Raͤderwerk ersieht.

Fig. 4 zeigt

die Schoͤpfeimer einzeln und in ihren Wagen angebracht.

Fig. 5 zeigt

die Einrichtung der Schoͤpfeimer, wenn dieselben zum Emporheben des Wassers

aus einem Brunnen dienen sollen.

Die Maschine besteht aus einer senkrechten, sich drehenden Welle A, an welcher sich zwei große horizontale Raͤder

B, B mit hoͤlzernen oder gußeisernen,

kegelfoͤrmig gestellten Zaͤhnen befinden. Zwischen diesen beiden Raͤdern ist

ein senkrechtes Getrieb D angebracht, welches

gleichfalls mit kegelfoͤrmigen Zaͤhnen versehen, und an der Welle H befestigt ist, so daß es abwechselnd in das eine oder

in das andere der beiden Raͤder B eingreift.

Die senkrechte Welle A ist mit zwei eisernen Zapfen

versehen, von denen sich der eine in einer kupfernen, auf einem steinernen Untersaze

angebrachten Pfanne, der andere hingegen in einem Halsringe dreht, welcher an dem

von den beiden Pfosten E, F getragenen Querstuͤke

C befestigt ist. An dieser Welle befindet sich ein

Hebel G mit einem Ortscheite, an welchem das Pferd

angespannt wird. Damit das Getriebe D bald in das eine,

bald in das andere der beiden Raͤder B eingreife,

dreht sich die eine der Achsen der Welle H, an der er

aufgezogen ist, in einem Querbalken L, welcher mittelst

eines Aushebhebels I in dem Zapfenloche g gehoben oder herabgelassen werden kann. An dem einen

Ende dieses Hebels ist naͤmlich ein Seil angebracht, welches sich um die

Trommel J, die man mittelst der Kurbel Q in Bewegung sezt, windet. Diese Trommel, welche

mittelst eines eisernen Beschlaͤges h an dem

Pfosten F befestigt ist, traͤgt an der einen

Seite auch ein Sperrrad a mit einem Sperrkegel, wodurch

die Ruͤkdrehung der Trommel verhindert wird. Nenn man daher die Kurbel Q dreht, so kommt mittelst des erwaͤhnten Strikes

der Aushebhebel l in Bewegung, und die Folge hievon ist,

daß der Querbalken L und die Welle H emporgehoben wird. Auf diese Weise greift das Getriebe

D in das Rad B ein;

laͤßt man das Seil hierauf wieder nach, so senkt sich der Querbalken L wieder herab, wo das Getriebe dann in das Rad B eingreift.

An der Welle H befindet sich die Trommel M, um welche nach entgegengesezten Richtungen die Strike

oder Ketten N, O gewunden sind. An diesen Striken oder

Ketten sind die Eimer P aufgehaͤngt, deren Boden

mit einer Klappe, welche sich nach Innen oͤffnet, ausgestattet ist. Die

beiden Rollen T und U,

uͤber welche die Seile oder Ketten N, O laufen,

sind in einem Geruͤste aufgezogen, welches in einer solchen Entfernung von

dem Triebwerke angebracht ist, daß das Pferd nicht in seiner Bewegung gehindert

wird. Im Inneren dieses Geruͤstes oder Gemaͤuers befindet sich ein

Wasserbehaͤlter V, welcher zur Aufnahme des

Wassers, welches von den Schoͤpfeimern entleert wird, dient. Dieses Wasser

kann dann von hier aus durch den Canal X an einen

beliebigen Ort geleitet werden.

Die Schoͤpfeimer P werden von Wagen R getragen, an denen sich vier messingene Rollen c, c befinden, und welche dadurch in ihrer Bahn erhalten

werden daß eine Achse in Falzen laͤuft, welche laͤngs der schiefen

Flaͤchen S angebracht sind. An dem oberen Ende

dieser Falzen befindet sich ein Aufhaͤlter, gegen den sich die Achse des

Wagens stemmt, wenn der Schoͤpfeimer am Ende seiner Bahn angelangt ist. Der

Wagen, so wie der auf demselben befindliche Schoͤpfeimer dreht sich dann um

seine Achse, und nimmt die aus Fig. 1 ersichtliche

horizontale Stellung an; es geschieht dieß naͤmlich mittelst eines Henkels

Z, an welchem das Seil festgemacht ist, und welcher

die Zapfen aufnimmt, die in den unteren Rand des Kuͤbels eingelassen sind.

Ist der Kuͤbel am oberen Ende der schiefen Flaͤche angelangt, so

geraͤth er nothwendig in Schaukelbewegungen, und entleert sich in dem

Wasserbehaͤlter V. So wie man hierauf das Seil

wieder nachlaͤßt, sinkt der leere Eimer in Folge seines eigenen Gewichtes

wieder in das Wasser hinab, um sich daselbst neuerdings wieder mit Wasser zu

fuͤllen. Diese Bewegung ist eine abwechselnde; d.h. waͤhrend der eine

Eimer gefuͤllt emporsteigt, sinkt der andere leer herab, und umgekehrt.

Die hier beschriebene Maschine kann sowohl zum Trokenlegen verschiedener Orte, als

zum Heben des Wassers auf verschiedene Hoͤhen benuzt werden, in welchem Falle

man, um das Emporsteigen der Eimer zu erleichtern, die schiefe Flaͤche

anbringt. Sie laͤßt sich jedoch auch benuzen, um Wasser aus bedeutenden

Tiefen, z.B. aus Brunnen, Schachten etc. herauszuschaffen; in diesem Falle braucht

man die schiefe Flaͤche nicht, sondern man befestigt an dem oberen Rande des

Eimers eine Braze d, in welche von selbst ein

beweglicher Haken e, auf den die Feder f druͤkt, eingreift. Da dieser Haken am Rande des

Brunnens angebracht ist, so stuͤrzt er den Eimer in dem Augenblike, in

welchem er an diesem Rande anlangt, um, wie Fig. 5 deutlich zeigt.

Tafeln