| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten zum Schneiden von Schrauben, worauf sich Joseph Whitworth, Maschinist von Manchester, in der Grafschaft Lancaster, am 27. Febr. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. III., S. 6 |

| Download: | XML |

III.

Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten

zum Schneiden von Schrauben, worauf sich Joseph Whitworth, Maschinist von Manchester, in

der Grafschaft Lancaster, am 27. Febr. 1834 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1835, S.

266.

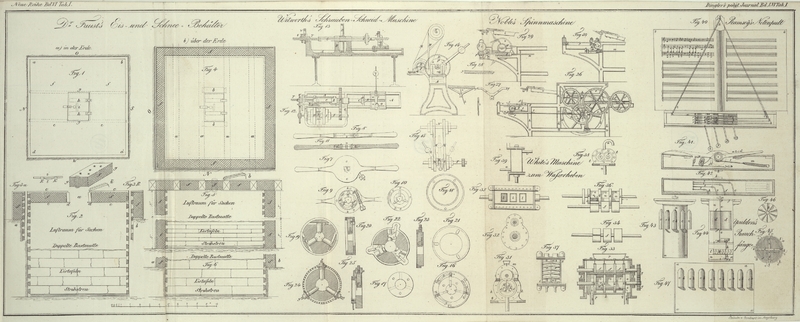

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Whitworth's verbesserte Maschinen oder Apparate zum Schneiden von

Schrauben.

Die unter obigem Patente begriffenen Erfindungen und Verbesserungen bestehen in einer

verbesserten Einrichtung des Schraubstokes oder des Rahmens, womit die zum Schneiden

der Schrauben dienenden Schneidinstrumente oder Patrizen festgehalten werden, und in

der Art und Weise, auf welche diese lezteren zum Behufe des Schneidens der Schrauben

gleichzeitig eingezwaͤngt werden. Sie bestehen ferner aber auch in dem Baue

einer Maschine, in der Schneidinstrumente, welche nach einem dem eben angegebenen

aͤhnlichen Principe wirken, so angebracht sind, daß sie an cylindrischen

Wellen, welche von einer Dampfmaschine oder anderen Triebkraft bewegt werden,

Schraubengaͤnge von dem erforderlichen Durchmesser schneiden.

Die Mittel, womit den Patrizen die gleichzeitige Bewegung mitgetheilt werden kann,

sind sehr verschieden, weßhalb denn der Patenttraͤger in der

Erklaͤrung seines Patentes und in der beigegebenen Zeichnung mehrere dieser

Methoden erlaͤutert hat.

Fig. 7 zeigt

einen der verbesserten Handschraubstoͤke, woran die Patrizen an Ort und

Stelle angebracht dargestellt sind, von Außen. Fig. 8 zeigt dieselbe

Vorrichtung von der Seite. In Fig. 9 sieht man das

Innere derselben; der Dekel der Buͤchse ist hier abgenommen, damit man die

inneren Theile ersehe; er ist uͤbrigens in Fig. 10 auch noch

umgekehrt abgebildet. Fig. 11 ist ein

Laͤngendurchschnitt durch den Schraubstok in seiner vollendeten Einrichtung.

a, a, a sind die Patrizen, welche genau in Falzen

passen, die zu deren Aufnahme theils in der Buͤchse b,

b, theils in dem Dekel c, c angebracht sind, so

daß sich dieselben in radialen Richtungen schieben koͤnnen. d ist ein innerhalb der Buͤchse angebrachtes Rad,

welches sich in einem kreisrunden, in der Buͤchse und in dem Dekel

befindlichen Ausschnitte dreht, und in dessen Umfang schiefe Zaͤhne

geschnitten sind. e ist eine Tangentenschraube, welche

durch einen cylindrischen Ausschnitt geht, der gleichfalls theils in der

Buͤchse, theils im Dekel angebracht ist; die Gewinde dieser Schraube greifen

in die Zaͤhne des Rades e, und folglich wird

lezteres umgedreht, so wie die Schraube in Bewegung gesezt wird. In das Innere des

Rades d sind drei excentrische, gebogene Vertiefungen

f, f, f geschnitten, deren Curven sich gegen die

Ruͤken der Patrizen a stemmen. Wenn daher die

Schraube e umgedreht wird, so wird das Rad d umgetrieben; und indem hiedurch die kleineren Radien

der Curven f gegen die Ruͤken der Patrizen

andruͤken, werden diese lezteren gleichzeitig nach Einwaͤrts

gedraͤngt.

Die verbesserte Maschine zum Schneiden der Schrauben durch Kraft sieht man in Fig. 12 und

13. Fig. 12 ist

naͤmlich eine horizontale Ansicht dieser Maschine, welche in Fig. 13 im

Laͤngenaufrisse und zum Theil im Durchschnitte dargestellt ist,

waͤhrend Fig. 14 eine Endansicht davon gibt. A, A ist

das Lager oder das Gestell der Maschine, welches beinahe wie das Lager und die

Vorlage einer Drehebank gebaut, und mit fixirten Pfosten versehen ist, in denen sich

die Hauptwelle C nicht nur umdreht, sondern auch der

Laͤnge nach schiebt. Das Zahnrad D ist durch

einen Schluͤssel, welcher durch dessen Nabe geht, mit der Welle C verbunden, und dieser Schluͤssel greift in eine

Fuge, welche, wie Fig. 13 zeigt, der Laͤnge nach in diese Welle geschnitten ist.

Obschon daher das Rad D auf diese Weise so an die Welle

C geschirrt ist, daß es eine und dieselbe kreisende

Bewegung mit dieser theilen muß, so kann sich die Welle dennoch der Laͤnge nach

in der Nabe des Rades schieben. Die kreisende Bewegung wird dem Rade D durch ein Getrieb mitgetheilt, welches an der

Nebenwelle F, F angebracht ist; die Zapfen dieser

lezteren drehen sich in Lagern in dem seitlichen Gestelle G,

G, wie man dieß am besten aus Fig. 12 ersieht. An der

Nebenwelle F, F drehen sich frei die beiden Rollen H und J, von denen jede mit

einer Klauenbuͤchse versehen ist; zwischen ihnen ist die schiebbare Klaue k und der Hebel L

angebracht, womit die eine oder die andere dieser Rollen an die Welle geschirrt

werden kann, damit sich die Welle, je nachdem es die Umstaͤnde erfordern,

nach entgegengesezten Richtungen umdrehen laͤßt. Man wird diesen Theil der

Maschine noch besser auffassen, wenn man einen Blik auf Fig. 15 wirft, wo die

Nebenwelle und die dazu gehoͤrigen Theile zum Theil im Aufrisse dargestellt

sind. Von den Rollen H und J

aus laufen Baͤnder M, M, von denen das eine

gekraͤnzt ist, an entsprechende, an der Welle N

befestigte Rollen. Da diese leztere Welle durch eine Dampfmaschine oder irgend eine

andere Triebkraft in Bewegung gesezt wird, so werden die Rollen H, J durch die Laufbaͤnder M, M nach entgegengesezten Richtungen umgedreht werden; und je nachdem

daher die Welle durch den Hebel L, dessen verschiedene

Stellung durch punktirte Linien angedeutet ist, mittelst der Klauenbuͤchse an

die eine oder die andere der Rollen H, J geschirrt ist,

wird sie sich nach der einen oder nach der anderen Richtung umdrehen, oder auch ganz

stillstehen, im Falle die Klauenbuͤchse in der Mitte steht, und mit keiner

der Rollen in Verbindung gebracht ist.

Die Stelle, an der sich die Buͤchse mit den Schraubenpatrizen befindet, sieht

man in Fig.

12, 13 und 14 bei P; sie ist an einem Rahmen Q befestigt, der auf den Bahnen oder Schienen des Lagers

A, A geschoben, und mittelst Schraubenbolzen an dem

Lager befestigt werden kann. Die in der Buͤchse enthaltenen Patrizen werden

fast nach dem oben beschriebenen Principe in Bewegung gesezt; ihre Einrichtung

weicht jedoch einiger Maßen ab.

Das glatte oder walzenfoͤrmige Stuͤk, in welches die Schraube

geschnitten werden soll, sieht man in Fig. 12, 13 und 14 bei R, und zwar an dem einen Ende von dem

Wangenhaͤlter (chuck-holder) S, der sich an dem Ende der Hauptwelle S befindet, festgehalten; das mit

Schraubengaͤngen zu versehende Stuͤk wird demnach durch die

Umdrehungen und durch die Laͤngenbewegung dieser Welle durch die Patrizen

gefuͤhrt, und dadurch werden die Schraubengaͤnge in dasselbe

geschnitten werden. Die Laͤngenbewegung der Hauptwelle C haͤngt von der Fuͤhrschraube T

ab, deren Achse mit der

Achse der Hauptwelle zusammenfaͤllt; beide sind mit einander verbunden, indem

das Ende der Schraube T in eine an dem Ende der

Hauptwelle angebrachte Dille eingesenkt, und mittelst eines Randstuͤkes und

Halsringes darin festgehalten wird, wie man dieß in Fig. 13 durch Punkte

angedeutet sieht. In Folge dieser Einrichtung kann sich die Welle C unabhaͤngig von der Schraube T umdrehen. Die Schraube T

geht durch eine Schraubenbuͤchse U, und diese,

welche sich frei in dem Halse des Zapfenlagers V

umdreht, wird durch das an ihr befestigte Zahnrad W

umgedreht. Durch diese Einrichtung wird bezwekt, daß, statt die Schraube T selbst umzudrehen, die Schraubenbuͤchse U in kreisende Bewegung versezt wird, um die Schraube

zugleich mit der Welle C der Laͤnge nach zu

verschieben. Bei dieser Einrichtung kann man eine Schraube T, deren Schraubengaͤnge irgend eine geeignete Hoͤhe haben,

anwenden, um die Hauptwelle so zu fuͤhren, daß in das glatte Stuͤk R ein beliebiges Schraubengewinde geschnitten wird. Die

Laͤngenbewegung der Schraube T und der Welle C, wodurch die Schiefheit des zu schneidenden

Schraubengewindes bestimmt wird, kann durch Abaͤnderung der Durchmesser der

Raͤder, die sich an der Nebenwelle F befinden,

und des Rades W, wodurch die Schraubenbuͤchse U umgedreht wird, regulirt werden; denn je nach der

Geschwindigkeit der Umgaͤnge der Schraubenbuͤchse U wird sich auch die Leitungsschraube T und die Welle C der

Laͤnge nach vorwaͤrts bewegen; und je nachdem die Geschwindigkeit der

Umgaͤnge der Schraubenbuͤchse zu- oder abnimmt, wird auch die

Schraube mit mehr oder weniger Schiefheit in das glatte Stuͤk R geschnitten werden.

Um die Ausdehnung der Streke, in welcher das Schraubengewinde mittelst der Patrizen

auf das glatte Stuͤk R geschnitten wird, zu

beschraͤnken, sind an einer Schieberstange, die sich mit der verschiebbaren

Welle vorwaͤrts bewegt, stellbare Aufhaͤlter X,

X angebracht. Diese Aufhaͤlter wirken, je nachdem sie gestellt

werden, in gehoͤrigen Zwischenraͤumen auf den Hebel L, und veraͤndern dessen Stellung solchergestalt,

daß die Klauenbuͤchse veraͤndert wird, und eine Laͤngenbewegung

nach der entgegengesezten Richtung eintritt.

Fig. 16 zeigt

den inneren Bau der Buͤchse, in der die Schneidinstrumente oder Patrizen a, a, a enthalten sind. Die Stiele derselben passen hier

in cylindrische Loͤcher, welche, wie Fig. 17 zeigt,

radienweise in dem inneren Ringstuͤke angebracht sind; auf die hinteren

Theile dieser Stiele wirken die excentrischen Curven y, y,

y, welche in dem aͤußeren Ringe der Buͤchse ausgeschnitten

sind, wie man dieß aus Fig. 16 ersieht. Parallel

mit den gekruͤmmten Ausschnitten sind auch gekruͤmmte excentrische

Rippen z, z, z angebracht, die sich i

Auskerbungen, welche in

die unteren Seiten der Stiele geschnitten sind, bewegen. Es erhellt offenbar, daß,

indem der innere Ring an dem Rahmen Q befestigt ist, wie

man dieß aus Fig.

13 sieht, und indem sich der aͤußere Ring rund um denselben

schiebt, die Patrizen sich dem Mittelpunkte naͤhern oder sich davon entfernen

werden, wenn man dem aͤußeren Ringe mittelst des belasteten Hebels Y eine theilweise Kreisbewegung mittheilt. Fig. 18 stellt

den abgenommenen Dekel der Buͤchse vor.

Sollte man es fuͤr gut finden, so kann man den Rahmen Q zugleich mit der Buͤchse P und den

Patrizen waͤhrend der Zeit, waͤhrend welcher die Schraube in das

glatte Stuͤk R geschnitten wird, sich auch auf

dem Lager A, A bewegen lassen. In diesem Falle

wuͤrde sich die Welle C und das Stuͤk R umdrehen, ohne sich zugleich der Laͤnge nach zu

bewegen, waͤhrend der Rahmen Q und die Patrizen

durch eine Fuͤhrschraube, welche durch eine an dem Rahmen Q angebrachte Schraubenbuͤchse gehen

muͤßte, bewegt werden wuͤrde. Die kreisende Bewegung wuͤrde auf

dieselbe Weise, wie dieß oben bei der Schraubenbuͤchse U angegeben worden ist, oder auf irgend eine andere geeignete Art von der

Welle F her an diese Fuͤhrschraube fortgepflanzt

werden.

Fig. 19 und

20 zeigen

eine Methode, gemaͤß welcher die Bewegung der Schneidinstrumente oder

Patrizen nicht durch die oben beschriebenen excentrischen Ausschnitte, sondern durch

schiefe Flaͤchen oder keilfoͤrmige Stuͤke hervorgebracht wird.

Fig. 19

zeigt das Innere der Buͤchse oder des Patrizenhaͤlters mit

abgenommener Vorderplatte; Fig. 20 hingegen gibt

einen Durchschnitt derselben. y, y sind

keilfoͤrmige Stuͤke, die im Inneren der Buͤchse oder des

Patrizenhaͤlters angebracht sind, und deren schiefe Flaͤchen gegen die

Enden der Stiele oder Bloͤke der Patrizen wirken. An diesen

keilfoͤrmigen Stuͤken sind Stifte oder Zapfen angebracht, die sich in

Faͤhrten oder Ausschnitten bewegen, welche zu diesem Behufe in der aus Fig. 21

ersichtlichen Vorderplatte angebracht sind. Wenn man daher diese Platte zum Theil

umdreht, so werden diese Ausschnitte die keilfoͤrmigen Stuͤke

vorwaͤrts bewegen, und dadurch die Patrizen nach Einwaͤrts

treiben.

In Fig. 22 und

23 sieht

man eine andere Methode dargestellt, gemaͤß welcher die gleichzeitige

Bewegung der Patrizen durch Hebel hervorgebracht wird; durch diese Vorrichtung

koͤnnen uͤbrigens die Patrizen auch zuruͤkgezogen werden, wenn

es erforderlich seyn sollte. y, y sind Krummhebel, deren

Enden sich in Fugen bewegen, welche zu diesem Behufe in die Stiele oder

Haͤlter der Patrizen geschnitten sind. Die Stuͤzpunkte dieser Hebel

befinden sich in Zapfen, welche in der Buͤchse angebracht sind, und an den entgegengesezten Enden

der Hebel befinden sich Zapfen, welche sich gleich wie bei der eben vorher

beschriebenen Methode in Ausschnitten, die in dem aͤußeren Ringe angebracht

sind, bewegen. So wie daher dieser aͤußere Ring zum Theil umgedreht wird,

treiben die Hebel die Patrizen vorwaͤrts; dreht man den Ring hingegen nach

der entgegengesezten Seite, so werden die Patrizen wieder in die fruͤhere

Stellung zuruͤkgelangen.

In Fig. 24 und

25 sieht

man endlich noch eine andere Methode dargestellt, gemaͤß welcher dieselbe

Bewegung der Patrizen durch Schrauben, Raͤder und Getriebe hervorgebracht

wird. y, y, y sind Schrauben, welche an den Enden der

Stiele oder der Haͤlter der Patrizen angebracht sind, und an denen sich

Winkelgetriebe bewegen, in deren Naben Schraubengewinde geschnitten sind. Die Naben

dieser Getriebe werden durch eine Fuge und einen Zapfen an den inneren Ring

gehalten. In die Stiele oder Patrizenhaͤlter ist eine Laͤngenfurche

geschnitten, in der sich Zapfen bewegen, damit sich dieselben nicht umdrehen

koͤnnen. An einem Vorsprunge des inneren Ringes ist ein Rad mit schiefen

Zaͤhnen angebracht, welches in die einzelnen Getriebe eingreift; so wie man

daher dieses Rad vorwaͤrts oder ruͤkwaͤrts dreht, werden die

Getriebe umgedreht werden, und durch ihre Bewegung die Patrizen nach

Auswaͤrts oder nach Einwaͤrts treiben.

Der Patenttraͤger erklaͤrt am Schlusse der Beschreibung seiner

Erfindung, daß dieselbe eben so auch auf das Schneiden der Schraubengewinde

verschiedener anderer Arten von Schrauben, namentlich jener, deren man sich an den

Drehebaͤnken, Schraubstoͤken etc. bedient, so wie auch an den

Maschinen zur Verfertigung von Schraubenbolzen oder Holzschrauben angewendet werden

kann.

Tafeln