| Titel: | Ueber das Troknen der gebeizten (grundirten) Baumwollenzeuge; von Hrn. Jeremias Risler. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. XXI., S. 93 |

| Download: | XML |

XXI.

Ueber das Troknen der gebeizten (grundirten)

Baumwollenzeuge; von Hrn. Jeremias Risler.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen, No. 35, S. 494.

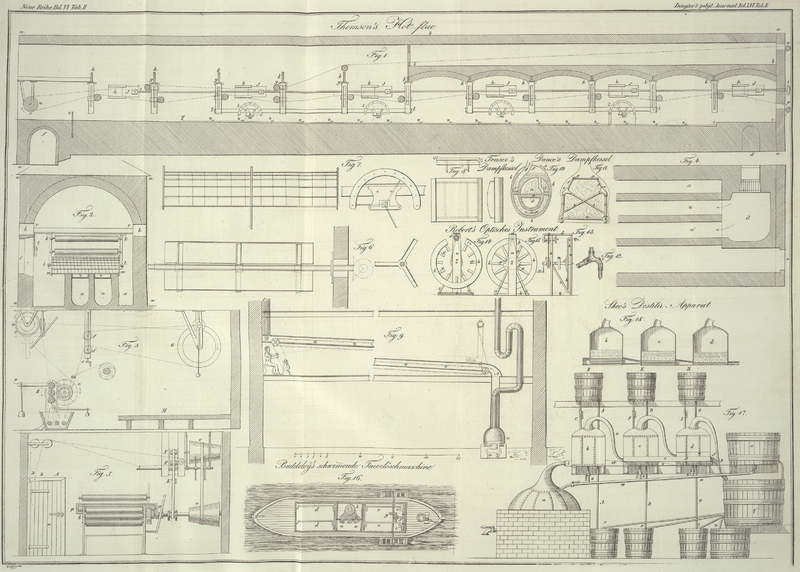

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ueber das Troknen der gebeizten Baumwollenzeuge.

Ich wurde in den lezten Jahren haͤufig befragt, welches das

zwekmaͤßigste Verfahren sey, um in den Kattundrukereien die zu

Uniboͤden gebeizten oder grundirten Stuͤke zu troknen. Ich halte auch

diesen Gegenstand fuͤr wichtig genug, um die Société industrielle zu veranlassen, meine Ansichten zu

pruͤfen und sich uͤber diesen Gegenstand ein fuͤr allemal

auszusprechen.

Die Baumwollenzeuge werden mit dem Beizmittel (Mordant) zu Uniboͤden mittelst

einer Maschine grundirt oder geklozt; diese Maschine besteht immer aus einem Troge,

worin sich das Beizmittel befindet. Wenn das zu grundirende Stuͤk durch den

Trog gegangen ist, gelangt es durch zwei, bisweilen drei metallene Walzen; nachdem

es sich also mit der Fluͤssigkeit in dem Troge getraͤnkt hat,

druͤken die Walzen die uͤberschuͤssige Fluͤssigkeit aus

und lassen in dem Stuͤk nur die gerade erforderliche Quantitaͤt davon

zuruͤk, indem dieselbe zugleich allenthalben gleich verbreitet wird.

Das ganze Geheimniß besteht daher bei dieser Maschine darin, daß man eine geeignete

Geschwindigkeit anwendet, damit das Stuͤk Zeit genug hat sich mit der

Fluͤssigkeit zu traͤnken und daß die Walzen ganz rund und gerade sind,

damit an keiner Stelle des Zeuges mehr Fluͤssigkeit zuruͤkbleibt als

an einer anderen. Das so grundirte Stuͤk rollt sich gewoͤhnlich um

sich selbst uͤber eine hoͤlzerne Walze auf, die sich dadurch dreht,

daß sie mit der oberen Walze der Grundirmaschine in Beruͤhrung ist, und

nachdem 4, 6 oder 8 Stuͤke sich so um einander aufgerollt haben, nimmt man

die hoͤlzerne Walze (Doke) weg und ersezt sie durch eine andere. Die Walzen,

worauf sich die grundirten Stuͤke befinden, werden auf die Seite gebracht und

bleiben einige Zeit liegen, um der Fluͤssigkeit Zeit zu lassen, sich

regelmaͤßig in den Stuͤken zu vertheilen; dann rollt man die

Stuͤke ab, um sie in der Waͤrme zu troknen, was um so leichter ist,

weil die zum Grundiren angewandte Fluͤssigkeit wenig oder gar nicht (mit

Gummi) verdikt wird.

Ich will nun alle bekannten Methoden, die grundirten Stuͤke zu troknen,

anfuͤhren. Es sind deren sieben. Die erste und am wenigsten kostspielige

besteht darin, daß man die Stuͤke an der freien Luft horizontal laͤngs

zweier parallelen Latten, die im Bleichplan befestigt sind, ausbreitet und

anhaͤkelt; bei guͤnstiger Witterung sind die Stuͤke nach

einigen Minuten troken. Dieses Verfahren ist aber leider von der Jahreszeit und

Witterung abhaͤngig, und wenn man dabei auch einerseits die Kosten des

Brennmaterials und die Interessen eines Trokenapparates erspart, so kann sich doch

andererseits eine Kattunfabrik, wo regelmaͤßig fortgearbeitet wird,

unmoͤglich mit einem solchen Verfahren begnuͤgen.

Die zweite Methode besteht darin, in einem großen Saale horizontale hoͤlzerne

Latten, die mit Haͤkchen versehen sind, anzubringen, an welchen man das

Stuͤk in der Richtung seiner Laͤnge befestigt, aber nur an einer

Seite, so daß die andere Seite desselben senkrecht herabhaͤngt; der Saal muß

auf 20 oder 30 Grad geheizt werden, ehe man darin die Stuͤke

aufzuhaͤngen anfaͤngt, damit das Stuͤk sogleich von der

Waͤrme getroffen wird, weil sonst die Fluͤssigkeit (der Mordant),

womit es getraͤnkt ist, sich nach der unteren Seite desselben herabzieht und

sie beim Faͤrben dunkler macht. Dieß ist aber noch die geringste Inconvenienz

bei dieser Methode, denn sie kostet außerordentlich viel Zeit und Brennmaterial;

dabei erheischt sie ein großes Local, und man muß auch befuͤrchten, daß die

Stuͤke am Rand durch die Haͤkchen beschaͤdigt werden.

Bei der dritten Methode, welche ich jedoch bloß in der Normandie befolgen sah und die

daselbst noch in Gebrauch ist, hat man ein geheiztes Zimmer von der

gewoͤhnlichen Hoͤhe eines Stokwerks, der doppelten Breite eines

baumwollenen Stuͤkes und von 20 bis 30 Fuß Laͤnge. In der Mitte dieses

Zimmers befindet sich ein pyramidaler oder anderer gußeiserner Ofen, wodurch es

gehoͤrig geheizt wird; man rollt darin die grundirten Stuͤke (von der

hoͤlzernen Walze) ab und laͤßt sie auf der flachen Seite uͤber

ein System von Walzen laufen, durch welches sie so lange auf- und absteigen

und uͤber den Ofen selbst streichen, bis sie troken sind. Das ganze

Walzensystem ist mit einem Laufbande in Verbindung gesezt, so daß man durch eine

einzige Kurbel alle Walzen in Bewegung sezen kann; diese Methode ist hinsichtlich

der Localitaͤt, des Brennmaterials und der Handarbeit wenig kostspielig, hat

aber den Nachtheil, daß der Zeug immer Falten macht, die sich unmoͤglich

vermeiden lassen, wenn er uͤber eine so große Anzahl von Walzen laufen muß,

indem sie vollkommen rund und ganz mit einander parallel seyn muͤßten; die

Fabriken des Oberrheines koͤnnten sich auch mit einem so unvollkommenen

Verfahren nicht begnuͤgen.

Die vierte Methode hat dieselben Nachtheile. Man wendet dabei einen langen

senkrechten Schornstein an, in welchen aus einem Ofen erhizte Luft streicht; das

grundirte Stuͤk steigt in demselben so lange hinauf und herab, bis es troken

ist. Dieses Verfahren hat man aber ganz aufgegeben, weil sich der Zeug dabei

beliebig zusammenziehen kann, wodurch Falten und folglich hellere und dunklere

Stellen unvermeidlich werden.

Die fuͤnfte Methode wurde meines Wissens nur in einer einzigen Fabrik

angewandt. Man gebraucht dabei einen aus gußeisernen Platten zusammengesezten Ofen,

von der Breite des Stuͤkes, 10 bis 12 Fuß Seitenlaͤnge und 6 bis 8 Fuß

Hoͤhe, welcher den Schornstein bildet; dieser Ofen befindet sich in einer

Kammer, die etwas groͤßer als er selbst ist. Das Stuͤk laͤuft

horizontal uͤber Walzen aus Weißblech, deren Zapfen wie ein Perspectiv in den

Koͤrper der Walze muͤnden; die Zapfen sind an jedem Ende mit einer 6

Linien weiten Kehle fuͤr ein Seil versehen; in diesen Kehlen wird der Rand

des Stuͤkes zuruͤkgehalten und man strekt das Stuͤk nach der

Breite, indem man die Einmuͤndung herauszieht, naͤmlich mittelst einer

Stellschraube, die gegen das Widerlager jeder Walze angebracht ist, welche sich so

verlaͤngern und dadurch das Stuͤk streken. Auf diese Art laͤuft

das Stuͤk langsam uͤber den ganzen Ofen und kommt dann uͤber

demselben aus der Kammer; man sagte mir, daß man in derselben Fabrik auch einen

Ventilator uͤber dem Ofen angewandt hat.

Dieses System koͤnnte in mechanischer Hinsicht gut seyn; da aber das

Stuͤk fast augenbliklich einer erhizten Ofenplatte sehr nahe kommt, so wird

die gegen die Platte gekehrte Seite desselben dunkler, ein Uebelstand, der uns

allein schon veranlassen muß, das Verfahren zu verwerfen.

Bei der sechsten Methode wendet man bloß einen Ventilator mit 4 Fluͤgeln an,

der 3 bis 4 Fuß im Durchmesser hat und so breit ist wie das Stuͤk. Ganz um

denselben herum bilden hoͤlzerne. Walzen eine Art von Kaͤfig und

erhalten ihre Bewegung durch einen Riemen ohne Ende; dieser Apparat befindet sich in

einer geheizten Kammer und man laͤßt den Ventilator durch irgend eine

Triebkraft drehen. Das Stuͤk geht im Zigzag uͤber die Walzen des

Kaͤfigs, ganz um den Ventilator herum und troknet durch den Druk der Luft.

Ich kenne die Nachtheile dieses Apparates nicht, sie muͤssen aber von

Bedeutung seyn, weil man ihn sogleich nach der Pruͤfung wieder aufgegeben

hat.

Die siebente Methode wurde in derselben Fabrik an Statt der vorhergehenden

eingefuͤhrt und scheint zwekmaͤßiger zu seyn, weil sie seitdem in

mehreren Fabriken nachgeahmt wurde. Man bedient sich dabei eines Laufbandes ohne

Ende, das eben so lang ist wie das Zimmer, welches man fuͤr diesen Apparat

zur Disposition hat, naͤmlich 80 bis 120 Fuß. Dieses Laufband ist mit

Haͤkchen versehen und dreht sich senkrecht in der Richtung seiner Breite; es

wird von Stelle zu Stelle durch Rollen gestuͤzt, die sich mit ihm umdrehen

und an beiden Enden desselben sind flache Kloben angebracht, denen man mit der Hand

oder durch einen Mechanismus eine drehende Bewegung ertheilt, welche sich dem

Laufband ohne Ende mittheilt.

Dieses Laufband befindet sich in einer Art von Canal von 3 bis 4 Fuß Breite und 5 bis

6 Fuß Hoͤhe, der mit einem Ofen in Verbindung steht, aus welchem heiße Luft

in den Canal stroͤmt. Am Ende desselben ist eine senkrechte Oeffnung

angebracht, durch welche das Stuͤk hineingelangt; man heftet es in dem Maße

als es hineinkommt, an die Haͤkchen des Laufbandes an, durch die es also

waͤhrend seines ganzen Laufes und bis es troken aus dem Canal wieder

herauskommt, senkrecht erhalten wird. Dieser Apparat scheint unter den bisher

angefuͤhrten noch der vortheilhafteste zu seyn, weil das Stuͤk, wenn

es einmal gut angehaͤkelt worden ist, keine Falten mehr machen kann; der

einzige Vorwurf, welchen man ihm machen kann, ist, daß das Stuͤk

waͤhrend des Troknens in der Richtung seiner Breite senkrecht haͤngt

und also, wenn sich das Beizmittel nach Unten zieht, beim Faͤrben ungleich

werden kann; dieser Umstand tritt um so leichter ein, weil das Stuͤk an

seinem oberen Rande, wo

die groͤßte Hize und am wenigsten Fluͤssigkeit ist, immer zuerst

troknet.

Ich habe nun noch eine achte Methode anzufuͤhren, welche bloß eine

Abaͤnderung der lezten ist, nur glaube ich dabei alle Vorsichtsmaßregeln

getroffen zu haben, um das Troknen des Zeuges schnell und wohlfeil mit Vermeidung

von dunkleren und helleren Stellen zu bewirken. Dieser Apparat ist auf Tab. II. Fig. 9

abgebildet.

Ich fange damit an in einem 60 bis 100 Fuß langen Saale einen horizontal geneigten

hoͤlzernen Canal zu errichten. Dieser Canal hat die Breite eines

Kattunstuͤkes und noch einen Fuß daruͤber; seine Hoͤhe

betraͤgt 12 bis 15 Zoll. Das untere Ende des Canals, welches wir mit dem

Buchstaben A bezeichnen, ruht auf dem Fußboden des

Saales und das andere Ende B ist nach der Neigung,

welche man dem Canal gegeben hat, vom Boden 4 bis 5 Fuß entfernt; an demselben Ende

befindet sich ein senkrechter Schornstein, der ebenfalls aus Holz oder blechernen

Roͤhren von 10 bis 12 Zoll Durchmesser, die sich in die oberen Saͤle

erstreken, bestehen kann.

Aus einem Ofen gelangt heiße Luft durch das Ende A in den

Canal und der senkrechte Schornstein des anderen Endes B

muß den Zug bewirken, damit die heiße Luft stark nach Oben stroͤmt.

An jedem Ende des Canals befindet sich eine eiserne Welle, auf der zwei Scheiben

angebracht sind, uͤber welche von jeder Seite des Canals ein Laufband ohne

Ende geht, das in Entfernungen von 10 bis 12 Zoll mit Spizen versehen ist; diese

Scheiben sind so angebracht, daß sich die Haͤlfte des Laufbandes im Innern

des Canals und die andere Haͤlfte außerhalb desselben befindet. Das innere

Laufband wird auf seiner ganzen Laͤnge von 6 zu 6 Fuß durch

kegelfoͤrmige Fuͤhrer gehalten, welche es immer gegen die Seitenwand

des Canals treiben. An Statt kegelfoͤrmiger Fuͤhrer koͤnnte man

auch gerade Walzen anbringen, welche von einer Seitenwand des Canals zur anderen

gehen und von 10 zu 10 Fuß das Stuͤk unterstuͤzen wuͤrden.

Nachdem diese beiden Laufbaͤnder ohne Ende so angebracht sind, braucht man

nur den einen oder anderen Wellbaum mittelst einer Kurbel umzutreiben, damit die

beiden Laufbaͤnder, die sich von Oben nach Unten bewegen muͤssen,

dadurch eine drehende Bewegung erhalten; denn ich lasse das Stuͤk in den mit

warmer Luft geheizten Canal nicht am Ende A eintreten,

sondern am Ende B, weil ich es fuͤr besser finde,

daß es nur allmaͤhlich von der Waͤrme getroffen wird und von dem

weniger heißen Theile des Canals in den heißeren gelangt.

Nachdem die beiden Laufbaͤnder ohne Ende in Bewegung gesezt sind und das Feuer

in dem Ofen, welcher die heiße Luft liefert, angeschuͤrt ist, bringt man die

hoͤlzerne Walze, worauf sich die grundirten Stuͤke befinden, in das

Ende B des Canals; hier legt man sie in Gabeln auf eine

hoͤlzerne Trommel, welche von der Triebkraft der Laufbaͤnder eine

gleichfoͤrmige Bewegung erhaͤlt; der Zeug rollt sich ab; man stekt ihn

in die Spizen der Laufbaͤnder, die ihn in's Innere des Canals gegen das

andere Ende ziehen, aus welchem er dann troken herauskommt, da er waͤhrend

seines Durchganges einem Strome heißer Luft ausgesezt ist, welcher um so

staͤrker seyn muß, je groͤßer der Zug des Schornsteins am Ende B ist.

In den meisten Lokalitaͤten wird sich dieser Apparat so anbringen lassen, daß

sich die Waͤrme, welche zum Troknen der grundirten Stuͤke in den Canal

geleitet wird, auch nach der Operation benuzen laͤßt und derselbe Ofen auch

zum Heizen anderer Zimmer dient.

Bei dieser Gelegenheit will ich zur Erzeugung heißer Luft einen Ofen empfehlen, den

ich schon vor vier Jahren bei den HH. Hartmann und Sohn zu Muͤnster eingefuͤhrt habe und der

seitdem auch in vielen anderen Fabriken in Gebrauch gekommen istWir koͤnnen diesen Ofen nach zweijaͤhriger Erfahrung sowohl zum

Heizen des Trokenkastens der Walzendrukmaschinen, als auch zu anderen Zweken

ebenfalls bestens empfehlen. A. d. R.. Er besteht bloß aus einer gußeisernen Gloke von 26 bis 30 Zoll Durchmesser,

die auf einem halbkreisfoͤrmigen Rost angebracht ist. Die Gloke ist oben mit

einer Tubulatur versehen, aus welcher eine senkrechte Roͤhre emporsteigt, die

zur Ausfuͤhrung des Rauches dient. Außen ist die Gloke in einer Entfernung

von 2 Zoll mit einem Mantel aus duͤnnem Eisenblech umgeben, der oben, wie die

Gloke, offen und eben, falls mit einer Roͤhre versehen ist, welche die

Rauchroͤhre umgibt und mit ihr concentrisch fortlaͤuft, so daß ein

Zwischenraum von beilaͤufig 2 Zoll bleibt; sobald das Feuer unter der Gloke

angeschuͤrt ist, wird die kalte Luft in den Raum zwischen der Gloke und ihrem

Mantel hineingezogen, erhizt sich daselbst schnell, steigt in die Hoͤhe und

begibt sich in die oberen Stokwerke, welche man auf diese Art mit großer Oekonomie

heizen kann. Man sieht diesen Ofen Fig. 9 bei C deutlich abgebildet.

Beschreibung des Hotflue in der Kattunfabrik des Hrn. Thomson

in Primrose bei Manchester.

Man sieht diesen Hotflue oder Trokenapparat der Kattunfabrik des Hrn. Thomson, welche in England bekanntlich den ersten Rang

behauptet, auf Tab. II. abgebildet. Fig. 1 und 2 zeigen ihn im

senkrechten und im Querdurchschnitt; er besteht aus folgenden Theilen:

aaaa ist ein gewoͤlbter Raum von 26 Meter

Laͤnge auf ungefaͤhr 4 Meter Hoͤhe und 3 Meter Breite.

bb ist das zweite Gewoͤlbe, welches in

einer dem ersten entgegengesezten Richtung erbaut ist und sich in demselben bis zur

Haͤlfte seiner Laͤnge erstrekt. Dieses zweite Gewoͤlbe hat zum

Zwek, das erste gegen die zu starke Hize, welche die Canaͤle des Ofens

ausgeben, zu schuͤzen und zugleich zu verhindern, daß der Theil b, o des schon trokenen Stuͤkes nicht mit einer

mit Feuchtigkeit gesaͤttigten Luft in Beruͤhrung kommt, durch welche

die Daͤmpfe, welche das Stuͤk abgibt, wieder verdichtet werden

koͤnnten.

c, c, c' ist die Laͤnge des Ofens, welcher sich

uͤber den ganzen Boden des Hotflue erstrekt.

d ist der Feuerraum dieses Ofens, welchen Fig. 4 im

horizontalen Grundriß zeigt. Dieser Ofen theilt sich in zwei Canaͤle u, u', Fig. 2 und 4, die mit gußeisernen

Platten vvv bedekt sind, wovon eine in die andere

eingefuͤgt ist und deren Dimensionen man aus Fig. 8 ersieht. Die Dike

dieser Platten nimmt von q bis zum Feuerraum, also so

wie sie sich dem Mittelpunkt der Waͤrme naͤhern, zu. Von c' bis q sind die beiden

Canaͤle nur mit einfachen gußeisernen Platten gedekt. Diese Canaͤle

lassen sich beliebig oͤffnen und schließen, naͤmlich mittelst eines

Registers e, welches den Ofen d mit seinem Speisungskamin gg in

Verbindung sezt.

f, Fig. 2 und 4, ist nur ein kleiner

gewoͤlbter Gang, durch welchen man zu den Canaͤlen gelangt.

h, h, h, h, Fig. 1 und 2 sind in den

Seitenwaͤnden angebrachte Luftloͤcher, die durch eine Eisenstange ii (welche mit eben so vielen Platten jjj versehen ist, als es entsprechende Oeffnungen

in der Mauer gibt) beliebig insgesammt geoͤffnet oder gesperrt werden

koͤnnen.

k, k, k, k sind gußeiserne Widerlager fuͤr die

verzinnten kupfernen Walzen, welche das Stuͤk fuͤhren; sie sind an

Querstuͤken k, y befestigt, welche in Fig. 2 mit r, r bezeichnet sind.

l, l, l, l sind Eisenstangen, welche die

Flugraͤder m, m, m, m halten, die in Fig. 7

besonders abgebildet sind. Diese Flugraͤder sind mit einem Gitter zz uͤberdekt, dessen Anordnung Fig. 7 zeigt.

An Statt die Flugraͤder so anzubringen, wie es die Zeichnung anzeigt, thut

man besser mit denselben so abzuwechseln, daß zwei sich uͤber dem

Stuͤk befinden und die beiden anderen unterhalb der Stuͤke ventiliren.

Diese Flugraͤder machen ungefaͤhr 300 Umdrehungen in der Minute; man

ertheilt ihnen diese Geschwindigkeit entweder mittelst Riemen oder durch ein

Getriebe. Im lezteren Falle wird eines der eingreifenden Raͤder aus Gußeisen

verfertigt, das andere aber aus Holz, das in einem Bade von heißem Oehl und

Schmirgelpulver gehaͤrtet wird.

Bei s, Fig. 2, sieht man wie die

Fenster laͤngs des Gebaͤudes angebracht sind.

t ist eine Gasroͤhre fuͤr die Arbeit

waͤhrend der Nacht, wo jedes Fenster durch ein Gaslicht erleuchtet wird.

n, o, pFig. 1 zeigen

den Lauf des Stuͤkes.

n ist eine hoͤlzerne, mit Tuch uͤberzogene

Trommel.

oFig. 1 und

3 ist der

obere Ausgang des Hotflue und

pFig. 1, 3 und 5 die Oeffnung,

durch welche das Stuͤk hineintritt.

Es verweilt im Hotflue eine bis anderthalb Minuten bei einer Temperatur, die oft

100° uͤberschreitet.

Fig. 3 und

5 zeigen

das zum Hotflue gehoͤrige Arbeitszimmer.

a ist die Thuͤre, welche in den Flue

fuͤhrt.

Bei B wird das Stuͤk grundirt. Die Geschwindigkeit

der Maschine kann durch kegelfoͤrmige Trommeln CC, die sie in Bewegung sezen, abgeaͤndert werden.

Bei DD sieht man, auf welche Art sie in Gang gesezt

werden.

FF sind die Rollen, uͤber welche die Riemen

gehen, welche die Bewegung zur Grundirmaschine fortpflanzen. Man entfernt oder

naͤhert sie mit der Kurbel E.

GFig. 3 ist

eine mit Tuch uͤberzogene Trommel, welche das Stuͤk aus dem Hotflue

zieht und H die Bank, auf der man es troken

empfaͤngt.

Bei diesem Trokenapparat erfordert das Stuͤk 1,75 Kil. Steinkohlen oder 2

Kilogramm in einem Hotflue ohne Flugraͤder.

Tafeln