| Titel: | Verbesserungen an seiner sogenannten Wasserdunstmaschine (vapour-engine) und Anwendung eines oder mehrerer Theile derselben an den Dampfmaschinen, worauf sich Thomas Howard, Kaufmann von Copthall-Court, in der City of London, am 30. November 1832 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. XLV., S. 254 |

| Download: | XML |

XLV.

Verbesserungen an seiner sogenannten

Wasserdunstmaschine (vapour-engine) und Anwendung

eines oder mehrerer Theile derselben an den Dampfmaschinen, worauf sich Thomas Howard, Kaufmann von

Copthall-Court, in der City of London, am 30. November 1832 ein Patent ertheilen ließ.Man vergleiche hieruͤber das Polytechnische Journal Bd. LIV. S. 152. A. d. R.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April

1835, S. 213.

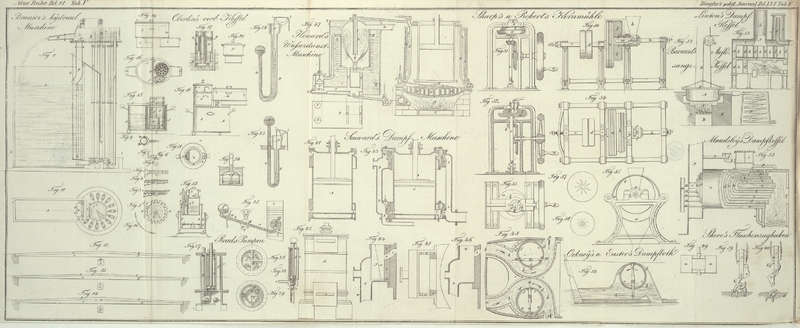

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Howard's Verbesserungen an seiner Wasserdunstmaschine.

Ich erklaͤre hiemit, daß meine unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen

Erfindungen in folgender Beschreibung, welcher die Abbildung Fig. 47 beigegeben ist,

erlaͤutert sind.

Es wird ein Cylinder aufgestellt und befestigt, welcher dasselbe leistet, wie jener

einer Watt'schen Dampfmaschine mit einfacher oder

doppelter Wirkung. Der hier dargestellte Cylinder ist jedoch fuͤr eine

Maschine mit Doppelwirkung eingerichtet, indem der Wasserdunst (vapour) abwechselnd an beiden Seiten eines Kolbens

eintreten kann, waͤhrend er an der entgegengesezten Seite durch einen spaͤter zu

beschreibenden Verdichter rasch entzogen wird. Durch den Scheitel des Cylinders geht

eine Kolbenstange, welche wie in anderen Maschinen mit der Maschinerie in Verbindung

steht. Rund um den arbeitenden Cylinder, und in geringer Entfernung von ihm, ist ein

vollkommen luftdichtes Gehaͤuse oder eine Kammer angebracht, welche in der

Abbildung mit A bezeichnet ist, und durch Ventile, die

den Einfuͤhrungs- oder Inductionsventilen der Dampfmaschine

entsprechen, mit dem Cylinder communicirt.

Unter dieser Kammer und unter diesem Cylinder, oder, wenn man es fuͤr besser

findet, auch in irgend einer anderen Stellung, ist die zur Erzeugung des

Wasserdunstes dienende Vorrichtung auf solche Weise angebracht, daß sie den unteren

Theil der Kammer bildet, oder wenigstens frei damit communicirt. Der Bau dieser

Vorrichtung ist folgender: Ein weites, seichtes Gefaͤß B, welches nach meinem Vorschlage aus Schmiedeisen bestehen soll, wird

uͤber die spaͤter zu beschreibende oder eine andere Feuerstelle

gebracht, so zwar, daß sie derselben eine schwach convexe Oberflaͤche

darbietet. Man kann diesem Gefaͤße zwar auch eine andere Einrichtung und

andere Formen geben, ich ziehe jedoch die eben angegebene vor: theils weil ein

Gefaͤß dieser Art leicht zu verfertigen ist, theils weil es durch die Hize

nicht leicht in Unordnung geraͤth, theils weil es den groͤßten Theil

seiner aͤußeren Oberflaͤche dem Feuer darbietet, so daß die Hize oder

Flamme senkrecht darauf einwirkt. Innerhalb oder auf diesem Gefaͤße ist eine

starke Eisenplatte C befestigt, in welche eine Anzahl

cylindrischer Toͤpfe oder Gefaͤße D, D, D

gut schließend und so eingesezt sind, daß sie bis auf eine geringe Entfernung von

dem Boden des dem Feuer ausgesezten Gefaͤßes hinabreichen. Diese

cylindrischen Gefaͤße oder Toͤpfe bestehen aus Schmiedeisen, und sind

in einer Drehebank abgedreht, oder auf andere Weise an allen Theilen, die sich unter

der Platte befinden, duͤnn gemacht; so daß hiedurch eine ausgedehnte

Oberflaͤche eines duͤnnen Metalles von gehoͤriger Festigkeit

erzeugt wird. An dem Umfange der Platte und des unteren Gefaͤßes ist ein

luftdichtes Gefuͤge mit der Kammer angebracht. Der zwischen der Platte und

dem unteren Gefaͤße befindliche Raum ist mit Queksilber oder mit irgend einer

anderen Fluͤssigkeit gefuͤllt; doch gebe ich dem Queksilber den

Vorzug, theils weil es ein von Natur aus fluͤssiger Koͤrper ist,

theils weil es die Hize vollkommener und regelmaͤßiger fortpflanzt, als

vielleicht irgend ein anderes Medium, theils weil es bei seiner geringen

specifischen Waͤrme nur in einem verhaͤltnißmaͤßig kleinen Raum

der Einwirkung der Hize ausgesezt zu werden braucht. Alle mit dem Queksilber in

Beruͤhrung kommenden Theile muͤssen aus Eisen bestehen. Die cylindrischen

Toͤpfe oder Gefaͤße sind so angebracht, daß sich die moͤglich

groͤßte Anzahl derselben auf dem horizontalen Flaͤchenraume der Platte

befindet, und daß nur so viel Raum von lezterer uͤbrig bleibt, als zum Tragen

der Gefaͤße noͤthig ist. Soll die Maschine mit Wasser arbeiten, so

soll man nach meiner Ansicht auf jede Pferdekraft beinahe 3 Quadratfuß der Dunst

erzeugenden, und einen Quadratfuß der der directen Einwirkung des Feuers ausgesezten

Oberflaͤche rechnen; arbeitet die Maschine hingegen mit Alkohol oder einer

anderen schnell verdunstenden Fluͤssigkeit, so reicht ein geringerer

Flaͤchenraum hin. Das Queksilber soll mit der unteren Oberflaͤche der

Platte und den cylinderfoͤrmigen Toͤpfen in inniger Beruͤhrung

stehen, damit es seine Hize schnell an dieselben abgebe, und damit kein Dampf aus

demselben emporsteige. Es ist daher auch an dem hoͤchsten Theile der unteren

Oberflaͤche der Platte eine Roͤhre E

angebracht, durch welche das Zuruͤkbleiben von Luft oder Dampf unter ihr

verhindert wird, und durch welche auch jener Theil des Queksilbers, der wegen der

Ausdehnung in der Waͤrme nicht Raum findet, in den gußeisernen

Behaͤlter F gelangen kann. Zwischen diesem

Behaͤlter F und der uͤber der Platte und

den Toͤpfen befindlichen Dunstkammer ist eine Communication G hergestellt, wodurch die Toͤpfe von allem

ungleichen Druke auf die eine oder auf die andere Seite befreit werden. Dieser

Behaͤlter F hat aber ferner auch noch eine mit

einem Dekel versehene Oeffnung, durch welche man Zutritt zu dem Queksilber hat. In

das fluͤssige Medium muß auf irgend eine geeignete Weise ein Thermometer

eingesenkt seyn, der dessen Temperatur andeutet, und diese Temperatur darf nie den

Siedepunkt, d.h. im Falle der Anwendung von Queksilber, nie 650° F.

uͤbersteigen. Wird Alkohol angewendet, so soll die Temperatur des

fluͤssigen Mediums gegen 300° F., und im Falle der Anwendung von

Wasser gegen 400° F. betragen; doch kann man in dieser Hinsicht einen

bedeutenden Spielraum gestatten, ohne daß das Resultat im Wesentlichen dadurch

veraͤndert wird. Steigt die Hize zu hoch, d.h. naͤhert sie sich

500° F., oder sinkt sie zu tief, d.h. betraͤgt sie nicht 100°

uͤber dem gewoͤhnlichen Siedepunkte der verdampfenden

Fluͤssigkeit, so muß die Intensitaͤt des Feuers danach regulirt

werden. Sollte man die Quantitaͤt des Queksilbers, welche sonst

noͤthig ist, um die Wirkung des Feuers gehoͤrig herzustellen,

vermindern wollen, so muͤßte man einen Theil des demselben gestatteten Raumes

durch eine feste Substanz, wie z.B. Eisen, ausfuͤllen, und die Stuͤke

desselben so anbringen, daß sie schnell dieselbe Temperatur annehmen, und deren

freie Circulation so wenig als moͤglich beeintraͤchtigen.

In der Mitte uͤber der Platte und den cylinderfoͤrmigen Toͤpfen

ist eine Schnauze oder eine Art von Sprizkopf H von

solcher Einrichtung angebracht, daß die Fluͤssigkeit, welche durch sie

eingesprizt werden soll, in einen feinen Regen vertheilt wird. Dieser Regen soll auf

saͤmmtliche Theile der Platte und der Toͤpfe gelangen, und sollte ja

ein Theil derselben nicht hinlaͤnglich befeuchtet werden, so wuͤrde

dieser wenigstens zur Vermehrung der Hize des Dunstes beitragen. Diese Schnauze oder

dieser Sprizkopf soll ein messingenes, halbkugelfoͤrmiges, mit einem

aufgeschraubten Dekel versehenes Gefaͤß seyn, in welchem sich eine große

Anzahl sehr kleiner Loͤcher befindet; es ist an eine Roͤhre

geschraubt, durch welche die Fluͤssigkeit eingetrieben wird. An irgend einem

geeigneten Theile der Kammer ist eine Oeffnung mit einem Dekel angebracht, der

entfernt werden kann, damit man zu der Roͤhre und zu dem Sprizkopfe, welcher

von Zeit zu Zeit gereinigt werden muß, gelangen kann. Die in Dampf zu verwandelnde

Fluͤssigkeit wird in Zwischenraͤumen eingesprizt, und zwar jedes Mal

kurze Zeit vor dem Oeffnen der einzelnen Eintrittsventile, und nur in solcher Menge,

als es die Maschine erfordert, und durchaus nicht in groͤßerer Menge, als sie

vor der naͤchstfolgenden Einsprizung verdampft werden kann. Die Regulirung

und der Eintritt der Einsprizung geschieht mittelst eines kleinen Schieberventiles

1, welches mit einem Hebel oder Griffe verbunden ist; auf diesen Hebel wirkt

naͤmlich ein Muschelrad oder eine andere Vorrichtung, wodurch man der

Bewegung des Schiebers mehr oder weniger Ausdehnung geben kann, so daß die Oeffnung

laͤngere oder kuͤrzere Zeit uͤber offen erhalten wird; und

nachdem dieß geschehen ist, wird der Griff wieder mittelst eines Gewichtes oder

einer Feder, die in einer dem Muschelrade entgegengesezten Richtung wirkt, in seine

fruͤhere Stellung zuruͤkgefuͤhrt. Uebrigens kann zur Erzeugung

dieser Bewegung auch irgend ein anderer Mechanismus angewendet werden. Soll sich die

Maschine selbst reguliren, so kann ein Governor von gewoͤhnlicher Einrichtung

die Thaͤtigkeit des Schiebers regeln. Wenn Alles in gehoͤriger Ordnung

ist, so wird die Bewegung der Maschine gegen die Stellung und Einrichtung des

Schiebers sehr empfindlich seyn.

Bevor die Einsprizung geschieht, wird die Fluͤssigkeit in einer Roͤhre

J, welche durch ein mit siedendem Wasser

gefuͤlltes und der Einwirkung des Feuers ausgeseztes Gefaͤß K geht, erhizt. Der Dampf entweicht durch eine

Austrittsroͤhre, und der durch Verdunstung entstehende Verlust wird auf

irgend eine geeignete Weise wieder ersezt. Die Fluͤssigkeit kann uͤber

den Siedepunkt des Wassers erhizt werden, wenn man den Dampf mittelst einer

Sicherheitsklappe in dem

aͤußeren Gefaͤße zuruͤkhaͤlt. Uebrigens kann auch die

Roͤhre selbst oder das sonstige die Fluͤssigkeit enthaltende

Gefaͤß dem Feuer ausgesezt und mit einer Sicherheitsklappe versehen werden,

an der eine Roͤhre angebracht ist, welche den durch die Klappe entwichenen

Dunst in die Kammer leitet, damit nichts von der Fluͤssigkeit verloren gehe.

Die Temperatur der Fluͤssigkeit wird durch den Grad des Drukes auf die Klappe

beschraͤnkt. Die Roͤhre J communicirt

ferner mit der kleinen Pumpe L, durch die sie aus dem

spaͤter zu beschreibenden Verdichter mit Wasser versehen wird. Diese Pumpe

wird durch einen Hebel und ein Muschelrad (cam) oder auf

eine andere Art und Weise so in Bewegung gesezt, daß sie, wenn das Einsprizventil

geoͤffnet ist, durch ein auf sie wirkendes Gewicht ihren Hub vollbringt; die

Quantitaͤt der eingesprizten Fluͤssigkeit wird hiebei, wie schon oben

gesagt worden ist, durch die Bewegung des Ventils oder Schiebers regulirt. Die Pumpe

ist unter dem Niveau der in dem Verdichter befindlichen Fluͤssigkeit

angebracht, und wie die Zeichnung zeigt, so eingerichtet, daß sie, obschon sich die

Fluͤssigkeit beinahe im luftleeren Raume befindet, dennoch gehoͤrig

damit gespeist wird, wobei alle zufaͤlligen groͤßeren beigemengten

Unreinigkeiten zuruͤkbleiben.

Unter dem Gefaͤße, in welchem das Queksilber oder das sonstige

fluͤssige Medium enthalten ist, befindet sich, wie bereits erinnert worden

ist, ein Feuer M, und dieses muß, welches Brennmaterial

man auch anwenden mag, eine locale oder oͤrtliche Hize erzeugen, und eine

leichte Regulirung zulassen. Ich gebe zu diesem Behufe folgender Vorrichtung, die am

besten mit Kohks geheizt wird, den Vorzug. Am Grunde der Feuerstelle ist ein

seichtes gußeisernes Gehaͤuse N angebracht,

welches frei mit einem durch die Maschine selbst oder auf andere Weise in

Thaͤtigkeit gesezten Geblaͤse communicirt. Der Scheitel dieses

Gehaͤuses ist mit einer großen Anzahl Loͤchern von 1/4 Zoll im

Durchmesser, oder mit langen, sehr schmalen Oeffnungen, welche beilaͤufig

zwei Zoll weit von einander entfernt sind, und durch welche sich die Luft an das

Brennmaterial begibt, durchbrochen. Dieses Gehaͤuse ist ferner an irgend

einer geeignet befundenen Stelle mit einer mit einem Dekel verschlossenen Oeffnung

versehen, durch welche die geringe Quantitaͤt Asche, welche zufaͤllig

hinein gelangt, entfernt werden kann. In der aus dem Geblaͤse

herfuͤhrenden Roͤhre ist ein Ventil angebracht, welches die

Quantitaͤt der eintretenden Luft, und folglich die Intensitaͤt des

Feuers regulirt. Sollte die Quantitaͤt der zur Verdunstung eingesprizten

Fluͤssigkeit wegen der Natur der Arbeit, die die Maschine zu leisten hat,

großem Wechsel unterworfen seyn, so ist es gut, wenn auch der Zutritt der Luft zu dem Feuer durch

irgend einen der gewoͤhnlichen Mechanismen von dem Governor her regulirt

wird. Auf diese Weise wird die Gluth des Feuers immer gleichmaͤßig und von

hinreichender Intensitaͤt erhalten, und der Scheitel des Gehaͤuses

wegen der bestaͤndig durchstroͤmenden Luft dennoch nie

rothgluͤhend werden.

Von so vielen Stellen des Feuers aus, als man es fuͤr noͤthig findet,

laufen Feuerzuͤge aus, durch welche die heiße Luft an ein aͤußeres

Gehaͤuse O geleitet wird, welches die Dampfkammer

umschließt, und so eingerichtet ist, daß die Hize dadurch zusammengehalten und so

gleichmaͤßig als moͤglich um die Dampfkammer gefuͤhrt wird,

bevor sie bei dem gewoͤhnlichen Rauchfange entweicht. Der Dunst wird auf

diese Weise in der Kammer noch bedeutend erhizt, damit seine Expansivkraft oder sein

Volumen erhoͤht wird, und damit er diese unter der erhoͤhten

specifischen Waͤrme, die er durch die in dem arbeitenden Cylinder erfolgende

Ausdehnung erlangt, mit mehr Kraft beibehaͤlt; denn nach meiner Ansicht soll

das Eintrittsventil bei dem vierten oder irgend einem anderen Theile des Hubes

geschlossen werden, wie dieß bei der durch Expansion wirkenden Watt'schen Dampfmaschine der Fall ist. Uebrigens kann die Wirkung der

Expansion auch durch Verminderung der relativen Groͤße der Dampfkammer

erzeugt werden, obschon ich ersterer Methode den Vorzug gebe.

Das Aeußere der innerhalb des Feuerzuges befindlichen Dampfkammer kann auch gedoppelt

seyn, wo man dann den auf diese Weise gebildeten ringfoͤrmigen Raum mit einem

fluͤssigen Medium ausfuͤllt; diese Complication ist jedoch nicht

noͤthig, wenn man Kohks anwendet. Innerhalb der Kammer ist eine Scheidewand

angebracht, damit der Dunst aus dem oberen Theile, wo sich nothwendig der heißere

Dunst ansammelt, an die Ventile des Cylinders gefuͤhrt wird; und an diesem

Theile wird auch ein Thermometer angebracht, das die Temperatur des Dampfes

andeutet. Ich schlage vor, daß der ganze Rauminhalt der Kammer beilaͤufig

eben so groß seyn soll, wie jener des arbeitenden Cylinders; doch ist dieses

Verhaͤltniß willkuͤrlich.

An der Kammer ist bei P eine Sicherheitsklappe

angebracht, welche nicht mit der atmosphaͤrischen Luft, sondern mit dem

Verdichter communicirt, und so belastet ist, daß der Dunst in lezteren

uͤbergeht, wenn er allenfalls in der Kammer einen zu hohen Druk erreicht, so

daß also ohne allen Verlust an Dunst die gehoͤrige Sicherheit hergestellt

ist. Zu noch groͤßerer Sicherheit ist uͤbrigens auch noch eine zweite,

nach dem gewoͤhnlichen Systeme gebaute und noch staͤrker belastete

Sicherheitsklappe angebracht. Der Druk des Dampfes kann verschieden

abgeaͤndert werden; doch erziele ich die gehoͤrige Kraft der Maschine

lieber durch einen geraͤumigen Cylinder und maͤßigen Druk, als durch

einen kleinen Cylinder und starken Druk. An der Kammer ist ein Queksilber-

oder anderes Eichmaaß zur Bestimmung des Drukes angebracht.

Um die Maschine in Thaͤtigkeit zu bringen, wird die Einsprizpumpe und das

Ventil so lange durch eine geeignete Vorrichtung mit der Hand in Bewegung gesezt,

bis in der Kammer ein gehoͤriger Druk des Dampfes entsteht. Dann erst beginnt

die Bewegung durch Oeffnen der entsprechenden Eintritts- und

Austrittsventile, wie dieß auch an den gewoͤhnlichen

Verdichtungsdampfmaschinen geschieht; die einmal begonnene Bewegung wird durch die

gewoͤhnliche Thaͤtigkeit der Maschinerie unterhalten. Von den

Austrittsventilen aus laͤuft, wie an den gewoͤhnlichen

Verdichtungsdampfmaschinen, eine weite Roͤhre aus, welche nach

Abwaͤrts gebogen ist; und der untere Theil dieser Biegung bildet einen

Behaͤlter fuͤr Fett und andere zufaͤllig sich ansammelnde

Unreinigkeiten, welche mittelst eines Schraubenstoͤpsels entfernt werden

koͤnnen. Diese Roͤhre Q laͤuft dann

an den Behaͤlter R, in welchem der Dunst

verdichtet wird. Dieser Behaͤlter soll aus Kupfer bestehen, eine cylindrische

Form haben, und oben mit einer Art von Kuppel versehen seyn, an deren Scheitel sich

ein Mundstuͤk S befindet, an welchem mit

Schraubengewinden Roͤhren befestigt sind, die an eine kleine Luftpumpe, an

die beschriebene Sicherheitsklappe der Kammer, und an ein Vacuumeichmaaß

fuͤhren.

Der untere Theil des kupfernen Cylinders steht mit einem Gefaͤße in

Verbindung, welches aus Gußeisen und aus einem Stuͤke bestehen kann. Der

zunaͤchst unter dem kupfernen Cylinder befindliche Theil dieses

Gefaͤßes besteht aus einer oder mehreren senkrechten, laͤnglichen

Roͤhren T, T, welche mit einem flachen, seichten,

horizontal laufenden Theile T communiciren, und in

lezterem sind zwei oder eine doppelt wirkende Pumpe U, U

so fixirt, daß sie von dem unteren Theile desselben aus mit Wasser gespeist werden,

ohne daß jedoch etwas von den zufaͤllig daselbst liegenden Unreinigkeiten

aufgezogen wird. Diese oder eine andere entsprechende Einrichtung ist dazu

getroffen, daß die in den unteren Theilen des Verdichters befindliche

Fluͤssigkeit durch Aussezung derselben an eine bedeutende Oberflaͤche

abgekuͤhlt wird; daß die Pumpen durch den Druk einer kleinen Saͤule

gefuͤllt werden koͤnnen, und daß sie keinen Dunst enthalten. An

einfach wirkenden Maschinen wird eine einzige Pumpe offenbar hinreichen. Diese

Pumpen nun, welche durch die Maschine in Thaͤtigkeit gesezt werden, saugen

die Fluͤssigkeit abwechselnd aus dem unteren Theile des Verdichters auf, um

sie dann durch ein aus Kupfer oder einem anderen geeigneten Materiale verfertigtes

Schlangenrohr V, welches in geringer Entfernung um den

Verdichter gewunden ist, zu treiben, bis sie endlich am unteren Theile in den

Verdichter eintritt. Dieses Rohr ist daselbst innerhalb des Verdichters mit einer

Klappe W versehen, die sich nach Aufwaͤrts

oͤffnet, und von der eine lange Stange auslaͤuft, die am Scheitel der

Kuppel durch eine Stopfbuͤchse geht, und durch ein Gewicht oder auch durch

eine Feder so belastet ist, daß dadurch ein maͤßiger Druk auf die Klappe

ausgeuͤbt wird. Mittelst dieser Vorrichtungen wird das Schlangenrohr

bestaͤndig mit Fluͤssigkeit gefuͤllt erhalten, und die

Fluͤssigkeit durch die Klappe nach Aufwaͤrts und nach allen Richtungen

in den Verdichter gesprizt, in welchem sie dann in Verbindung mit dem Dampfe, der

durch die beiden Austrittsventile aus dem arbeitenden Cylinder in den Verdichter

gelangt, und der durch die Beruͤhrung, in die er mit der Fluͤssigkeit

geraͤth, augenbliklich in fluͤssigen Zustand verwandelt wird, wieder

niederfaͤllt. Die Fluͤssigkeit, welche hiedurch zum Theil

erwaͤrmt worden ist, wird dann in den unteren Theilen des Verdichters wieder

theilweise abgekuͤhlt, worauf sie neuerdings wieder durch die Pumpen in das

Schlangenrohr emporgetrieben und kraͤftig abgekuͤhlt wird, bevor sie

abermals in den Dunst eingesprizt wird. Die Pumpen unterhalten in dem Verdichter

durch das untere Ventil eine bestaͤndige Stroͤmung. Der kupferne

Cylinder, das unter demselben befindliche Gefaͤß, ein Theil der Pumpen und

das ganze Schlangenrohr sind mit kaltem Wasser umgeben, welches von der Maschine

oder auf andere Weise bestaͤndig in den unteren Theil X eines Wasserbehaͤlters, der den ganzen Apparat umgibt, gepumpt

wird, waͤhrend es an dem oberen Theile wieder abfließt, so daß es in einer

der Richtung des Schlangenrohres entgegengesezten Richtung stroͤmt. Die hier

beschriebene, ein Schlangenrohr vorstellende Form des Kuͤhlapparates ist

uͤbrigens nicht wesentlich nothwendig, indem derselbe Zwek auch durch irgend

eine andere Vorrichtung, bei der eine hinreichend ausgedehnte Oberflaͤche der

Einwirkung des kalten Wassers ausgesezt wird, erreicht werden kann. Die Wirkung des

Schlangenrohres laͤßt sich erhoͤhen, wenn man demselben eine flache

Gestalt gibt, oder wenn man es in mehrere Arme theilt; im Allgemeinen gebe ich

jedoch der angegebenen einfachen Vorrichtung den Vorzug. Innerhalb des Verdichters

ist unter dem Mundstuͤke am Scheitel eine Roͤhre Y befestigt, welche sich bis auf eine geringe Entfernung

von der Klappe W nach Abwaͤrts erstrekt, so daß

die mit dem Mundstuͤke in Verbindung stehende Luftpumpe die Luft in der

Naͤhe der eingesprizten kalten Fluͤssigkeit aufsaugt, und folglich so

wenig Dunst als moͤglich aufzieht. Die aͤußere, zur Luftpumpe fuͤhrende

Roͤhre laͤuft durch kaltes Wasser. Die Luftpumpe selbst ist klein,

indem sie bloß zum Auspumpen jener Luft dient, welche durch die Fugen eindringt,

obschon dieß so viel als moͤglich verhindert werden soll. Wenn Alkohol oder

eine andere Fluͤssigkeit von Werth angewendet wird, so wird die Luft aus der

Pumpe in ein Gefaͤß entleert, welches an allen Seiten mit kaltem Wasser

umgeben ist, und welches innen etwas Fluͤssigkeit enthaͤlt, durch

welche die Luft geht, damit ihr aller Dunst, den sie allenfalls aufnahm, wieder

entzogen wird. An irgend einem geeigneten Theile des Verdichters ist ein Hahn Z angebracht, durch welchen die zum Betriebe der

Maschine dienende Fluͤssigkeit eingefuͤhrt oder wieder ausgelassen

wird, wobei die gehoͤrige Quantitaͤt durch ein glaͤsernes

Eichmaaß angedeutet wird. Bevor man die Maschine in Thaͤtigkeit versezt, muß

die darin enthaltene Luft zum Theil ausgetrieben werden, und dieß geschieht, theils

indem man die Luftpumpe mit der Hand in Bewegung sezt, oder indem man durch dieselbe

blaͤst, wie dieß an der Dampfmaschine geschieht.

Die hier beschriebenen Theile brauchen uͤbrigens nicht gerade die gegenseitige

Stellung zu haben, in der sie hier abgebildet sind. Die Luftpumpe, die

Cylinderventile und die uͤbrigen zu meiner Maschine gehoͤrigen Theile,

deren Bau von den gewoͤhnlichen Dampfmaschinen her bekannt ist, sind hier

weggelassen.

Da ich bereits am 13. Oktober 1825 ein Patent auf eine von mir erfundene

Dunstmaschine (vapour-engine) erhielt,Man findet dieses fruͤhere Patent des Hrn. Howard bereits im Polytechn. Journale Bd. XXIV. S. 3 ausfuͤhrlich

beschrieben und abgebildet; nur ist die Howard'sche Maschine daselbst einfach eine Dampfmaschine genannt, was

sie denn auch wirklich ist. A. d. R. so gruͤnde ich hier keine Anspruͤche auf die damals

beschriebenen Erfindungen, so wenig als auf die Anwendung eines fluͤssigen,

zwischen das Feuer und die dunsterzeugende Oberflaͤche gebrachten, und zur

Regulirung der Waͤrme dienenden Mediums; sondern meine

Patentanspruͤche beschraͤnken sich hier lediglich auf folgende

Verbesserungen meiner fruͤheren Dunstmaschine, sie moͤgen einzeln oder

in Verbindung mit einander daran angebracht werden.

1) Nehme ich in Anspruch: den Zusaz einer Kammer zu dem Cylinder oder dem sonstigen

Gefaͤße, in welchem die Kraft arbeitet, zum Behufe der Unterhaltung eines

Dunstzuflusses, dessen Dichtheit bloß durch wiederholtes Einsprizen und Verdunsten

von Alkohol, Wasser oder anderen Fluͤssigkeiten auf dem gehoͤrigen

Grade erhalten wird; und hauptsaͤchlich um den Dunst auch nach seinem

Entstehen noch mehr zu erhizen, damit er hiedurch an Kraft gewinne, und damit er in dem arbeitenden

Cylinder mehr Ausdehnungskraft entwikle. Ich beschraͤnke mich jedoch

keineswegs genau auf die hier beschriebene Gestalt und Stellung dieser Kammer.

2) Den Proceß, durch welchen die rasche Verdunstung der Fluͤssigkeit

beschleunigt wird, naͤmlich die Ausdehnung der Fluͤssigkeit in

Verbindung mit anderen dazu gehoͤrigen Einrichtungen.

3) Den kleinen Schieber oder das Ventil, durch welches die zum Behufe der Verdunstung

eingesprizte Fluͤssigkeit genau in der erforderlichen Quantitaͤt

eingetrieben wird, und zwar abgesehen von allen zufaͤllig eintretenden

Unregelmaͤßigkeiten in der Wirkung der Einsprizpumpe. Die Bewegung dieses

Schiebers kann entweder mit der Hand oder durch einen Governor regulirt werden.

4) Die Erhizung der Fluͤssigkeit vor dem Einsprizen zum Behufe der rascheren

Verdunstung, und damit sie die Spannkraft des bereits in der Kammer befindlichen

Dunstes nicht durch theilweise Verdichtung und Verminderung der Temperatur

beeintraͤchtige.

5) Die von der Dunstkammer in den Verdichter fuͤhrende Sicherheitsklappe,

wodurch aller uͤberschuͤssige Dampf in lezteren geleitet wird, anstatt

durch Entweichen in die atmosphaͤrische Luft verloren zu gehen.

6) Die Verbesserungen meines fruͤheren Verdichtungsprocesses; besonders die

Einsprizung der Fluͤssigkeit aus dem Schlangenrohr oder aus dem sonstigen

Kuͤhlgefaͤße von Unten nach Aufwaͤrts in den Verdichter,

wodurch sie laͤngere Zeit und auf wirksamere Weise mit dem Dampfe in

Beruͤhrung bleibt, als dieß der Fall ist, wenn sie meinem fruͤheren

Patente gemaͤß direct von Oben herabfaͤllt. Ferner das mit dem unteren

Theile des Verdichters in Verbindung stehende Gefaͤß zum Behufe des

theilweisen Abkuͤhlens der darin enthaltenen Fluͤssigkeit, des

Fuͤllens der Pumpen durch hydrostatischen Druk, und zur Verhinderung des

Eintrittes von Dampf in die Pumpe. Ferner die belastete Klappe am Ende des

Schlangenrohres oder des sonstigen Kuͤhlgefaͤßes zur Erzeugung eines

Drukes auf dieselbe, und um zu verhindern, daß die darin enthaltene

Fluͤssigkeit wegen des Vacuums, in welchem sie sich beinahe befindet, nicht

theilweise in Dunst verwandelt wird. Diese Klappe dient uͤbrigens auch zur

Zerstaͤubung der Fluͤssigkeit in dem Verdichter.

7) Endlich die Anwendung der hier beschriebenen Verdichtungsmethode auf die

Dampfmaschinen, woraus sich nicht nur eine sehr rasche und wirksame Verdichtung des

Dampfes ergibt, sondern wodurch es auch moͤglich wird, immer wieder dasselbe

Wasser in dem Kessel zur Dampferzeugung zu verwenden, und die Groͤße der

Luftpumpe bedeutend zu vermindern.

Tafeln