| Titel: | Verbesserte hydraulische Maschine oder Apparat mit Centrifugalkraft zum Heben und Treiben von Wasser, worauf sich Louis Brunier, Architect und Civilingenieur von Vine-Yard-Walk, in der Grafschaft Middlesex, am 8. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. XLVII., S. 275 |

| Download: | XML |

XLVII.

Verbesserte hydraulische Maschine oder Apparat

mit Centrifugalkraft zum Heben und Treiben von Wasser, worauf sich Louis Brunier, Architect und

Civilingenieur von Vine-Yard-Walk, in der Grafschaft Middlesex, am 8. Mai 1834 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1835, S. 153.

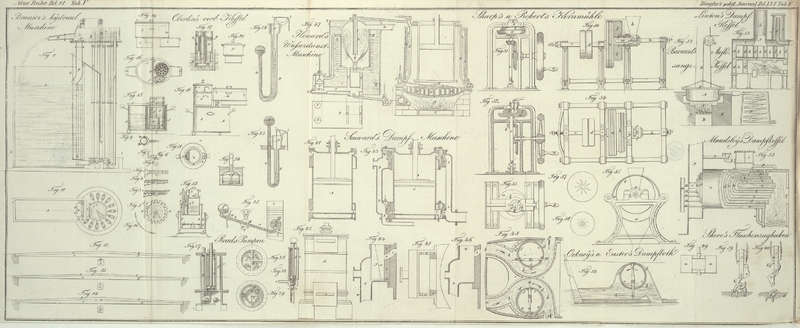

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Verbesserte hydraulische Maschine zum Heben und Treiben von

Wasser.

Meine Erfindung beruht in einem hydraulischen Apparate, wodurch ich im Stande bin,

die Centrifugalkraft, welche das Wasser erlangt, wenn es in kreisfoͤrmiger

Richtung herum getrieben wird, zum Heben einer Wassersaͤule uͤber das

Niveau der im Kreise herumlaufenden Wasser zu verwenden.

Fig. 1 gibt

einen Durchschnittsaufriß meines Apparates. A ist ein

Wasserbehaͤlter oder das Wasser eines Flusses, eines Bergwerkes oder eines Brunnens, woraus das

Wasser bloß durch die Centrifugalkraft, die es erlangt, wenn man es von dem unteren

Theile des Behaͤlters A auf eine spaͤter

zu beschreibende Weise durch mehrere kreisrunde Canaͤle stroͤmen

laͤßt, um ein Bedeutendes uͤber sein Niveau emporgehoben wird. C ist ein Leitungsbottich, der das in dem

Behaͤlter A befindliche Wasser in die kreisrunden

Canaͤle ausstroͤmen laͤßt; und D

eine Klappe, womit der Wasserstrom nach Bedarf unterbrochen oder angehalten werden

kann. Diese Klappe wird, wenn es noͤthig ist, mittelst des Krummhebels E, mit dem sie durch die Stange G in Verbindung steht, in Bewegung gesezt; und dieser Krummhebel wird

selbst wieder mittelst des Griffes F von einem Arbeiter

in Thaͤtigkeit gesezt. Da die Klappe G eine

laͤngliche Gestalt hat, so muͤssen zwei solcher Stangen G, die an zwei Stellen an ihr befestigt sind, vorhanden

seyn, wie man dieß aus dem Grundrisse Fig. 11 sieht; der

Winkelhebel E hingegen ist an seinem kuͤrzeren

Ende steigbuͤgelfoͤrmig gebildet, wie dieß Fig. 9 zeigt. Y ist ein kleiner Faͤnger, womit der Hebel E niedergehalten wird, wenn die Klappe bestaͤndig

offen erhalten werden soll.

Nachdem ich nun gezeigt habe, auf welche Weise ich den Wasserstrom in die kreisrunden

Canaͤle eintreten lasse, will ich gleich bei dieser Figur auch zeigen, wie er

wieder aus ihnen austritt, und die weitere und ausfuͤhrliche Beschreibung

dieser Canaͤle selbst bis zu den uͤbrigen Figuren versparen. Das

Wasser, welches durch den Bottich C in die kreisrunden,

hier mit r, r, r, r bezeichneten Canaͤle

eingedrungen ist, stroͤmt, so wie es aus diesen austritt, mit großer Gewalt

in die Austrittsroͤhren H, dergleichen, wie man

spaͤter sehen wird, mehrere angebracht sind, und an denen ein

kegelfoͤrmiges Ende I angepaßt ist, aus welchem

das Wasser in die gebogene Roͤhre J entweicht,

welche in der That nichts weiter als eine an den hoͤher gelegenen

Behaͤlter B fuͤhrende Steigroͤhre

ist. Man wird bemerken, daß das gebogene Ende der Steigroͤhre J mit einer Art von Dekel oder mit einem durch

Randstuͤke damit verbundenen Endstuͤke versehen ist, und daß in diesem

ein kegelfoͤrmiges Loch angebracht ist, welches sich genau unter der

kegelfoͤrmigen Oeffnung am Ende der Austrittsroͤhre befindet, und auch

damit correspondirt. Auf welche Weise das Wasser die Kraft erlangt, mit der es am

Ende des gebogenen Endes der Steigroͤhre J in die

Oeffnung L eindringt, wird spaͤter gezeigt

werden; hier genuͤgt es zu bemerken, daß diese Kraft eine solche ist, daß das

Wasser nicht nur die Steigroͤhre J

erfuͤllt, sondern auch an deren oberem Ende in den Behaͤlter B ausfließt. Sechs solcher Steigroͤhren, die ihr

Wasser in den Behaͤlter B entleeren, sieht man in

Fig. 1.

Aus dem Behaͤlter B kann man das gehobene Wasser zum Behufe der

Erzielung einer mechanischen Kraft durch einen Canal M

auf ein Wasserrad, und dann wieder in den Behaͤlter A zuruͤkgelangen lassen. Sollte in diesem Falle die Bewegung des

Wasserrades angehalten werden muͤssen, so koͤnnte der Schieber oder

die Klappe N mit der Schnur O geschlossen werden, wo dann kein Wasser mehr durch den Canal M stroͤmen, sondern durch das Rohr P in den Behaͤlter A

zuruͤkgelangen wuͤrde. Die Rollen Q, Q

sind bloß Leitungsrollen, uͤber welche die Schnur O laͤuft, damit sie durch die im Behaͤlter B befindliche Leitungsroͤhre R endlich in den Bereich des bei S befindlichen Arbeiters kommt.

Nun erst will ich zur Beschreibung jenes Theiles meines Apparates uͤbergehen,

in welchem die kreisenden Canaͤle enthalten sind, und den ich das

Canalgehaͤuse nenne. Fig. 2 ist ein

durchschnittlicher Grundriß des Canalgehaͤuses, nach der in Fig. 3 angedeuteten Linie

W, W genommen. Der Theil T paßt an den Bottich C, Fig. 1, und bildet den von

mir sogenannten Hals; dieser hat flache Seiten, und ist innen in 5 Faͤcher

a, b, c, d und e

getheilt, welche saͤmmtlich in einen entsprechenden kreisrunden Canal im

Canalgehaͤuse fuͤhren. Die Waͤnde, welche die kreisrunden

Canaͤle bilden, sind mit f, g, h und l bezeichnet. Der Boden eines jeden einzelnen dieser

Canaͤle besteht aus einer schiefen Flaͤche, welche von dem Punkte aus,

an welchem sie mit dem Halse in Verbindung steht, bis zu dem Scheitel des Halses

allmaͤhlich emporsteigt; waͤhrend von hier an der horizontale Scheitel

des Halses den Boden des kreisrunden Canales bildet. In jeder der Waͤnde f, g, h, l sind beinahe in der Hoͤhe derselben

uͤber dem Halse stuͤkpfostenaͤhnliche Oeffnungen angebracht:

und zwar strahlenfoͤrmig vom Mittelpunkte aus, so daß, obschon die Oeffnungen

der inneren Scheidewand vierekig sind, dieselben nach Außen hin immer mehr und mehr

eine laͤngliche Gestalt bekommen, bis sie sich endlich der

Austrittsroͤhre H gegenuͤber wieder so

zusammenziehen, daß sie wieder vierekig werden. Die zwischen diesen

Stuͤkpfostenoͤffnungen befindlichen Theile der Scheidewaͤnde

sind seiherartig durchloͤchert, waͤhrend die senkrechten Seiten

derselben zur Erleichterung des Austrittes des Wassers durch die

Stuͤkpfostenoͤffnungen, wie Fig. 10 zeigt, unter

einem Winkel abgeschnitten sind, der mit dem Kreise, in welchem sich das Wasser

bewegt, eine Tangente bildet.

Fig. 3 ist ein

senkrechter Durchschnitt des Halses und des Canalgehaͤuses nach der Linie X, X von Fig. 2.

Fig. 4 ist ein

aͤhnlicher Durchschnitt, woran die Scheidewaͤnde, die die kreisrunden

Canaͤle bilden, weggelassen sind.

Fig. 5 ist ein

Seitenaufriß des Halses und des Canalgehaͤuses.

Fig. 6 ist das

gebogene Ende der Austrittsroͤhre H; es ist an

dem einen Ende an die vierekige Austrittsroͤhre H, und an dem anderen an das kegelfoͤrmige Ende I mit Randstuͤken gebolzt. Dieses gebogene Stuͤk muß also in

seiner ganzen Laͤnge seine Form auf solche Weise aͤndern, daß es an

dem einen Ende die aus Fig. 7 ersichtliche

vierekige, an dem anderen hingegen die aus Fig. 8 ersichtliche runde

Gestalt hat.

Fig. 11 ist

ein Grundriß des in Fig. 1 abgebildeten Apparates, uͤber welchen ich, da sich gleiche

Buchstaben auf gleiche Gegenstaͤnde beziehen, nichts weiter mehr zu sagen

brauche. Nur bemerke ich, daß man hier die ganze Reihe saͤmmtlicher

Steigroͤhren ersieht, waͤhrend der Behaͤlter B nicht sichtbar ist, indem der Grundriß nach der in

Fig. 1

gezogenen Linie Z, Z genommen ist. Die punktirten Linien

des Halses zeigen die Tangente, unter welcher das Wasser aus den Canaͤlen des

Halses in die kreisrunden Canaͤle eintritt. D ist

die Klappe, durch welche das Wasser aus dem Behaͤlter A in den Hals eintritt.

Da auch einige der Dimensionsverhaͤltnisse an meiner Erfindung von großem

Belange sind, so fuͤge ich hieruͤber Folgendes bei. 1) Die mittlere

Oeffnung in dem Canalgehaͤuse soll beilaͤufig den sechsten Theil des

Durchmessers des aͤußeren kreisrunden Canales haben. 2) Die

Scheidewaͤnde zwischen den kreisrunden Canaͤlen muͤssen so

duͤnn seyn, als es sich mit der noͤthigen Staͤrke derselben

vertraͤgt; und die Canaͤle selbst muͤssen vom Mittelpunkte aus

in geometrischer Progression an Durchmesser oder Weite zunehmen, wobei die mittlere

Oeffnung das erste Glied der Progression ist. 3) Jede der

stuͤkpfostenfoͤrmigen Oeffnungen, die sich in den kreisrunden

Canaͤlen befinden, muß 1/6 des ganzen Umfanges des Canales in der Weite, und

5/6 der Hoͤhe der Oeffnung, mit welcher der Hals in den kreisrunden Canal

eintritt, in der Hoͤhe haben. 4) Die Summe der Oeffnungen an dem Ende der

zwoͤlf Kegel I muß 10/17 der Summe der Oeffnungen

der fuͤnf Canaͤle des Halses in die fuͤnf kreisrunden

Canaͤle gleichkommen. 5) Endlich muß die Entfernung zwischen dem Ende des

Kegels I und dem Scheitel der kegelfoͤrmigen

unterhalb befindlichen Oeffnung, durch welche das Wasser in die Steigroͤhre

eindringt, beilaͤufig die Haͤlfte oder 3/4 des Durchmessers der am

Ende des Kegels befindlichen Oeffnung betragen; auch soll die unterhalb befindliche

kegelfoͤrmige Oeffnung an ihrem kleineren oder unteren Ende um 1/12 weiter

seyn, als die Oeffnung an dem unteren Ende des Kegels I.

Tafeln