| Titel: | Beschreibung des von Hrn. Thomas Grant erfundenen Apparates zum Baken von Zwiebak für Schiffe etc. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LIX., S. 325 |

| Download: | XML |

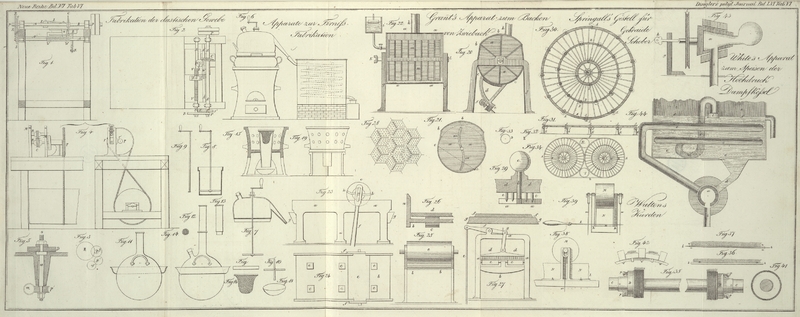

LIX.

Beschreibung des von Hrn. Thomas Grant erfundenen

Apparates zum Baken von Zwiebak fuͤr Schiffe etc.

Aus den Transactions of the Society of Arts im

Mechanics'

Magazine, No. 606.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Grant's Apparat zum Baken von Zwiebak fuͤr Schiffe

etc.

Der erste Apparat dieser Art, der von Hrn. Thomas Grant,

Beamten an der koͤnigl. Werfte in Portsmouth, erfunden worden war, und

fuͤr welchen ihm die Regierung eine Belohnung von 2000 Pfd. Sterl.

bewilligte, wurde an dem Weovill-Victualling-Etablissement

errichtet.Wir haben im Polyt. Journale Bd. XLVIII. S.

420 Nachricht von der Maschine des Hrn. Grant gegeben; die neulich an derselben angebrachten

Verbesserungen veranlassen uns jedoch noch ein Mal auf sie

zuruͤkzukommen und auch eine Abbildung davon zu geben. Wir hoffen

hiedurch Vielen einen angenehmen Dienst zu erweisen. A. d. R. Seither schafften sich auch die beruͤhmten Schiffszwiebakfabrikanten

Fraser und Hullah in

Wapping einen solchen Apparat an, und diesen wollen wir mit den neuerlich daran

angebrachten Verbesserungen beschreiben und abbilden. Vorher erlauben wir uns jedoch

folgende Bemerkungen vorauszuschiken.

Die Vorzuͤge der neuen Methode vor der alten sollen in groͤßerer

Wohlfeilheit und Geschwindigkeit, groͤßerer Reinlichkeit bei besserer

Qualitaͤt des Fabrikates bestehen. Die bisherige Methode, nach welcher man in

der koͤnigl. Baͤkerei in Portsmouth den Schiffszwiebak fabricirte, war

folgende. Fuͤr den Dienst eines jeden der neun Oefen waren 5 Personen

aufgestellt, so daß also im Ganzen 45 Personen beschaͤftigt waren. Der erste

dieser 5 Arbeiter, der sogenannte Mischer, hatte das Mehl in gehoͤrigem

Verhaͤltnisse mit Wasser zu vermengen, und diese Materialien so genau als

moͤglich mit einander zu vermischen. Dieß vollbrachte er, indem er mit den

nakten Armen bis zu den Ellenbogen in die Masse fuhr, sie abknetete, und endlich

auch noch, indem er in den Trog sprang, und sie mit den Fuͤßen abtrat. Der

zweite Arbeiter vollendete das Kneten mittelst eines Hebels, auf den er mit seinem

ganzen Gewichte druͤkte; diesen Theil der Operation nannte man das

Niederreiten des Teiges. Der dritte Arbeiter theilte den Teig in Klumpen, die etwas

groͤßer waren, als ein Ei, und die dann in die Haͤnde seines

Gehuͤlfen kamen; dieser formte sie mit der Hand in die Zwiebake, und stach

sie mit einem eisernen Instrumente an, damit sich waͤhrend des Bakens im

Inneren keine Blasen bildeten. Die geformten Zwiebake wurden von dem vierten

Arbeiter auf die Schaufel des Schießers gelegt, der sie in den Ofen einschoß. Jeder

Ofen faßte 450 Bisquite, welche zusammen einen Centner wogen, und 2 Ladungen oder

900 Bisquite wurden jedes Mal in einer Stunde gebaken.

Dieses Verfahren war nicht nur sehr langsam, sondern es brachte auch noch folgende

Nachtheile mit sich. Der Mischer und der Kneter konnten selbst mit aller Sorgfalt

keine durchaus vollkommene und gleichfoͤrmige Mischung des Mehles und des

Wassers zu Stande bringen; und die Folge davon war, daß sich in den naͤsseren

Theilen Wasser aufhielt, bis es siedend heiß geworden, und daß es in diesem Zustande

auf das Staͤrkmehl des Mehles wirkte, wodurch der Zwiebak beim Troknen einen

glasigen Bruch und eine beinahe steinartige Haͤrte bekam. Der Schießer konnte

ferner die Masse nicht in vollkommen gleiche Portionen abtheilen; die Bisquite

bekamen also ungleiche Dike, und die Folge davon war, daß die duͤnneren

beinahe geroͤstet wurden, waͤhrend die dikeren so wenig gebaken waren,

daß sie in dem Schiffsraume bald schimmelig werden mußten.

An Hrn. Grant's Apparat wird nun der groͤßte Theil

der Arbeit durch Dampf verrichtet; die neun Oefen werden durch eine einzige

ununterbrochene Feuerstelle geheizt, indem die Flamme mittelst eines Registers in

jeden einzelnen Ofen eingelassen wird, sobald der fruͤhere Einsaz

herausgeschafft worden ist. Die Oefen sind auf diese Welse in 5 Minuten

gehoͤrig geheizt, und brauchen 14 bis 15 Minuten zum Ausbaken eines jeden

Einsazes; es koͤnnen mithin in jeder Stunde drei Einsaͤze gebaken

werden, und hiedurch wird, im Vergleiche mit der alten Methode, beinahe die

Haͤlfte an Zeit erspart.

Die erste der zu diesem Apparate gehoͤrigen Maschinen ist der sogenannte

Mischer (mixer), den man in Fig. 20 im Endaufrisse,

in Fig. 21 im

Querdurchschnitte und in Fig. 22 im

Laͤngendurchschnitte sieht. Er besteht aus einem gußeisernen Gehaͤuse

a, a von beinahe 4 Fuß Laͤnge und 3 Fuß

Durchmesser, der jedoch an dem oberen Theile um einige Zoll uͤber die

Kreisform hinaus erweitert ist, wie man dieß in Fig. 21 durch Punkte

angedeutet sieht. Die Halbmesser oder Radien, welche man in Fig. 20 sieht, dienen

bloß dazu, dem Gehaͤuse groͤßere Festigkeit und Staͤrke zu

geben. Die Thuͤre b, b oͤffnet sich nach

der ganzen Laͤnge des Gehaͤuses nach Innen, so daß der Arbeiter

jederzeit in das Innere schauen kann; eine andere groͤßere Thuͤre c, c oͤffnet sich nach Unten, und bei dieser wird

der Inhalt des Gehaͤuses herausgeschafft. Diese leztere Thuͤre wird

mit Huͤlfe eines gezaͤhnten Quadranten d

geoͤffnet und geschlossen, indem in diesen eine Schraube ohne Ende e eingreift, welche ihrerseits wieder durch die beiden

Winkelgetriebe f, die mittelst einer kleinen, in den

Tragpfosten g, g ruhenden Kurbel umgetrieben werden, in

Bewegung gesezt werden.

Diese Maschine vollbringt nun folgende Arbeit. Durch den Schlauch h gelangt aus dem oberen Stokwerke die erforderliche

Quantitaͤt Mehl in das Gehaͤuse herab; die noͤthige Wassermenge

wird durch eine Roͤhre mit einem Hahne aus dem kleinen Wasserbehaͤlter

i herbeigeschafft, und in diesem befindet sich ein

Schwimmer und ein Eichmaaß mit einer Schnur und Rolle, wodurch die Menge Wassers

bestimmt wird, die aus einem hoͤher gelegenen groͤßeren

Wasserbehaͤlter herabgelangte. Sobald das Mehl und das Wasser eingetragen

sind, laͤßt man die Dampfkraft auf die mitten durch das Gehaͤuse

laufende Welle k, l wirken, indem man die Welle durch

die Koppelbuͤchse k mit der Dampfmaschine in

Verbindung bringt. Die Welle, welche hiedurch sehr rasch umgetrieben wird,

fuͤhrt hiebei einen Rahmen mit 18 Messern oder Mischern m, m mit sich. Diese Messer, welche, wie Fig. 21 zeigt, etwas

gebogen sind, sind 2 Zoll breit und am Ruͤken 3/8 Zoll dik; sie sind an ihren

Enden mit aͤhnlichen, der Laͤnge nach laufenden Messern verbunden,

welche beim Umdrehen beinahe den Boden des Gehaͤuses beruͤhren. Auf

diese Weise wird das Mehl in sehr kurzer Zeit durch und durch innig mit dem Wasser

vermengt, und sobald dieß geschehen ist, wird der Teig mit den Haͤnden bei

der Thuͤre c, c herausgeschafft, und auf einen

Tisch gebracht, der sich so nahe als moͤglich an dem Mischer befinden muß,

und der nun sogleich beschrieben werden soll.

Fig. 23 ist

ein Aufriß, Fig.

24 ein Grundriß und Fig. 25 ein

Querdurchschnitt dieses Tisches. Er besteht aus einem gußeisernen Gestelle a, a, a mit eben solchen Fuͤßen, und aus einer

gußeisernen Tafel b, b von 6 1/2 Fuß Laͤnge und 3

Fuß Breite; in lezterer befinden sich die 6 Loͤcher c,

c etc., welche zur Aufnahme der Reibungsrollen dienen, auf denen die

Bretter, auf welche der Teig gelegt wird, laufen. Fig. 26 gibt einen

Durchschnitt der Seite a des Tisches in groͤßerem

Maßstabe. b ist die Tafel, c

eine der Reibungsrollen und d das Brett. Die Seiten a, a des Tisches tragen eine sehr schwere gußeiserne

Walze e von 18 Zoll im Durchmesser, welche, wenn sie auf

dem Tische aufruht, beilaͤufig 2 Zoll weit von dem Brette d entfernt ist. Diese Walze laͤuft abwechselnd

und mit großer Geschwindigkeit von einem Ende des Tisches zum anderen, und zwar

mittelst zweier Balken von 10 oder 11 Fuß Laͤnge, welche unter dem Boden des

Tisches an einem Zapfen aufgezogen und durch einen Winkelhebel der Dampfmaschine hin

und her bewegt werden. Das obere Ende des einen dieser Balken sieht man in Fig. 23 bei

f; man bemerkt hier an diesem oberen Ende das Fenster, in

welchem die Achse oder Welle der Walze spielt.

Hieraus erhellt offenbar, daß, wenn ein Stuͤk Teig aus der Mischmaschine

genommen und auf den Tisch gelegt wird, die Walzen dasselbe in einen Kuchen

auswalzen, der so dik ist, als die Walze von dem Brette entfernt ist; d.h., dessen

Dike hier in diesem Falle zwei Zoll betraͤgt. Waͤhrend dieses

Processes wird eine bedeutende Menge trokenes Mehl auf den Teig und die Tafel

gestreut, und damit nichts von diesem verloren gehen koͤnne, sind an dem Ende

der Tafel die Troͤge g, g angebracht, die das

Mehl aufnehmen, welches allenfalls durch die Walzen fortgeschleudert wird. Dieses

Bestreuens mit trokenem Mehle ungeachtet wuͤrde zuweilen etwas Teig an der

Walze haͤngen bleiben, wenn dieselbe nicht bestaͤndig rein erhalten

wuͤrde. Es geschieht dieß mittelst zweier duͤnner Messer oder Klingen,

die sich ihr gegenuͤber der ganzen Laͤnge nach erstreken, und welche

an zwei Paaren gebogener Arme angebracht sind, von denen man den einen h, h an dem Balken f

befestigt sieht. Wenn diese Operation voruͤber ist, so wird die Tafel mit dem

Teige weggeschafft, und eine andere, auf der dieselbe Operation von Neuem beginnt,

an deren Stelle gebracht. Die erste Tafel mit dem darauf befindlichen Teige gelangt

auf einer Reihe von Reibungsrollen auf einen zweiten vollkommen aͤhnlichen

Tisch; nur naͤhert sich hier die Walze der Tafel so weit, als es die Dike des

Bisquits erfordert. Der Teig, der auf dem ersten Tische in Kuchen von 2 Zoll Dike

ausgewalkt worden ist, wird in Stuͤke geschnitten, und in solchen auf die

zweite Tafel gelegt, auf der ihm dann schnell jene Dike gegeben wird, die das

Bisquit bekommen soll. Die Tafel oder das Brett, auf welchem sich diese

duͤnnen Teigschichten befinden, wird hierauf, fortwaͤhrend auf

Reibungsrollen laufend, in eine Maschine getrieben, die sogleich beschrieben werden

soll, waͤhrend der an dem zweiten Tische beschaͤftigte Arbeiter mit

einer neuen, vom ersten Tische heruͤber gelangenden Teigmasse auf gleiche

Weise verfaͤhrt.

Die Maschine, in welche der zur Zwiebakdike ausgewalzte Teig nunmehr laͤuft,

sieht man in Fig.

27. Sie besteht aus einem starken gußeisernen Gestelle a, a, a mit Querbalken b, in

welchem drei oder mehrere Walzenpaare c, c aufgezogen

sind; auf lezteren laͤuft das Brett oder die Tafel. Unmittelbar oberhalb

befindet sich eine dike Eisenplatte d, d von 3 Fuß im

Gevierte, und diese wird durch ein Excentricum, welches auf die Stange e, den Hebel f und die

Fuͤhrstange g wirkt, abwechselnd auf und nieder

bewegt. In der Zeichnung sieht man die Eisenplatte d in

ihrer tiefsten Stellung; in der hoͤchsten Stellung hingegen befindet sie

sich, wenn der Teig und die Tafel unter sie geschafft werden. So wie dieß geschehen ist, steigt die Platte

naͤmlich herab, um den Teig mittelst kleiner zollbreiter Messer, die an ihrer

unteren Flaͤche angebracht sind, in sechsekige Stuͤke oder Zwiebake zu

schneiden. Ein kleines Stuͤk der unteren Flaͤche dieser Platte a, a sieht man in Fig. 28 in

groͤßerem Maßstabe; und hier sieht man außer den im Sechseke gestellten

Schneidmessern auch noch eine Anzahl kleiner Punkte, welche Stifte vorstellen, mit

denen die Zwiebake vor dem Baken angestochen werden. Diese Stifte sind deßhalb auch

so lang, als die Messer breit sind, d.h. sie haben eine Laͤnge von 1 Zoll und

1/3 Zoll im Durchmesser; ihre Enden laufen jedoch spizig zu. Damit der Teig nicht an

der Platte a haͤngen bleibe und mit ihr in die

Hoͤhe gehoben werde, hat Hr. Grant eine sehr

sinnreiche Vorrichtung erfunden, welche man in Fig. 28 zum Theil

abgebildet sieht. In jedem Sechseke sieht man naͤmlich in der Mitte drei an

einander stoßende Arme, welche aus Eisen bestehen, und mit einem kleinen senkrechten

eisernen Stiele in Verbindung stehen. Diese Stiele gehen durch die Platte d, und sind an ihrem Ende mit einer eisernen Kugel von 2

Zoll im Durchmesser versehen, durch deren Gewicht der Stiel und die drei daran

befindlichen Arme nach Abwaͤrts gedruͤkt werden. Eine dieser Kugeln

mit ihrem Stiele und diesen Armen, so wie einen Theil der Platte d, d sieht man in Fig. 29, wo a, a die drei Arme, b den

Stiel, c die Kugel, f, f ein

Stuͤk Teig und g, g einen Theil der darunter

befindlichen Tafel vorstellt. Man wird hieraus ersehen, daß, so wie die Platte d, d emporsteigt, der Stiel b durch das Gewicht der Kugel c herabsinken,

und mit den Armen a, a so auf den Teig wirken muß, daß

dieser sowohl von den Schneidmessern, als von den Stiften losgemacht wird; dagegen

werden aber die Arme a, a, a, wenn die Platte d, d zum Behufe des Ausschneidens des Teiges

herabsteigt, an die Platte d, d emporgedruͤkt

werden. An jeder Platte von 3 Fuß im Gevierte befinden sich so viele Kugeln und

Stiele mit Armen, als Zwiebake ausgeschnitten werden sollen, naͤmlich ihrer

60. Man koͤnnte die Kugeln auch in Fig. 27 an der oberen

Flaͤche der Platte d sehen, wenn sie hier nicht

zu groͤßerer Deutlichkeit der uͤbrigen Theile weggelassen

waͤren.

Die sechsekigen Schneidinstrumente zertheilen uͤbrigens die Teigplatten nicht

so vollkommen, als daß dieselben nicht in einem Stuͤke in den Ofen

eingeschlossen werden koͤnnten. Dieses Einschließen geschieht mittelst einer

Eisenplatte, welche mit einem Bajonettgefuͤge an dem Stiele der Schaufel

befestigt ist. Die gebakenen Stuͤke werden endlich mit Leichtigkeit in

Zwiebake von der verlangten sechsekigen Form gebrochen.

Die ganze Anordnung aller dieser Maschinen haͤngt gewisser Maßen von dem

Gebaͤude, welches man zur Verfuͤgung hat, und von verschiedenen

anderen Umstaͤnden ab. Jedenfalls sollen sie so nahe als moͤglich an

einander angebracht werden, damit die Tafeln leicht auf Rollen aus einer Maschine in

die andere geschafft werden koͤnnen. Die Mischmaschine muß sich in der

Naͤhe des Wasser- und Mehlvorrathes, und die Schneidmaschine in der

Naͤhe des Ofens befinden. An der Wand soll eine Reihe von Rollen oder Walzen

angebracht seyn, auf denen die leeren Bretter wieder auf den ersten Tisch

zuruͤkgeschafft werden koͤnnen. In Portsmouth werden diese Walzen

mittelst der Dampfmaschine bestaͤndig umgedreht, damit die leeren Bretter an

die Mischmaschine zuruͤklaufen, ohne daß man irgend weiter Acht darauf zu

haben brauchte.

Tafeln