| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über eine Verbesserung, welche Hr. Domény in Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, No. 82 an den Harfen mit sogenannter doppelter Bewegung anbrachte. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LXX., S. 405 |

| Download: | XML |

LXX.

Bericht des Hrn. Francoeur uͤber eine Verbesserung,

welche Hr. Domény in Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, No. 82 an den Harfen mit sogenannter

doppelter Bewegung anbrachte.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Januar 1835, S. 19.

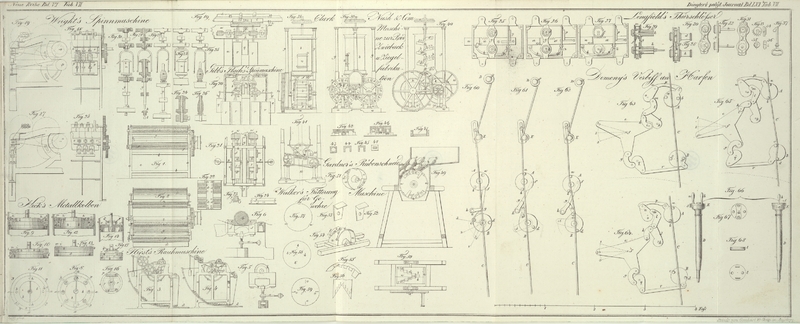

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Verbesserung an den Harfen mit sogenannter doppelter

Bewegung.

Die Harfen, deren man sich lange Zeit hindurch bediente, waren sowohl in Hinsicht auf

die Reinheit und den Klang der Toͤne, als in Hinsicht der daran

noͤthigen mechanischen Vorrichtungen nach fehlerhaften Methoden gebaut. Die

HH. Nadermann, bekannte und gewandte Kuͤnstler,

waren die ersten, die an diesem Instrumente wesentliche und so ausgezeichnete

Verbesserungen anbrachten, daß dieselben bald allgemein angenommen wurden.

Ich muß vorlaͤufig erinnern, daß die Harfen in Mi

Bmol aufgezogen sind, so daß jede Octave nur die Toͤne dieser

Tonleiter gibt. Um nun von dieser Tonart in eine andere uͤberzugehen,

muͤssen gewisse Saiten verkuͤrzt werden, um deren Stimmung zu

erhoͤhen; wenn z.B. eine Arie in Si Bmol gespielt

werden soll, so werden alle Mi natuͤrlich

gemacht, indem man sie um einen halben Ton erhoͤht, und eben so

verhaͤlt sich's auch bei den uͤbrigen Tonleitern. Diese

Verkuͤrzung gewisser Saiten geschieht durch einen eigenen Mechanismus, indem dieser mittelst

der Pedale senkrechte eiserne Stangen anzieht, die in der hohlen Saͤule der

Harfe verborgen sind. Diese Stangen pflanzen naͤmlich den auf das Pedal

ausgeuͤbten Druk an den oberen Theil der Saite fort: und zwar in der

Naͤhe der Schraube, die zum Spannen dieser Saite dient; es wird dadurch ein

Apparat in Bewegung gesezt, der beinahe dieselben Verrichtungen versieht, wie sie

der Violinspieler durch den Druk des Fingers auf die Saiten vollbringt.

Dieser Apparat der HH. Nadermann, der unter den

Kuͤnstlern unter dem Namen des Hakenapparates (appareil à crochet) bekannt ist, weil dessen wesentlichster Theil

in einem Haken besteht, bedarf hier keiner weiteren Beschreibung, indem er in keiner

Beziehung zu dem Apparate des Hrn. Domény steht.

Es mag genuͤgen, wenn wir bemerken, daß ein kleiner Hebel, welcher oben an

der Harfe in dem Bande verborgen ist, sobald er beim Aufdruͤken auf das Pedal

von seiner Stange angezogen wird, seinerseits ein Messingstuͤk, den

sogenannten Finger oder Schuh (sabot), anzieht, und ihn

mit so viel Kraft gegen die Saite fuͤhrt, daß diese dadurch gehoͤrig

an das Band angedruͤkt wird. Dieser Finger oder Schuh ist daher, wie man

sieht, ein vollkommenes Analogon des Fingers des Violinspielers.

Die Nadermann'sche Harfe hat demnach an ihrem unteren

Theile eine Krone, aus welcher sieben staͤhlerne, in senkrechten Spalten

bewegliche Pedale hervorragen. Um die Tonart zu veraͤndern, sezt man daher

den Fuß auf jenes dieser Pedale, welches der neuen Tonart entspricht, wodurch das

Pedal herabgedruͤkt und einer Querspalte gegenuͤber gebracht wird, in

die man es einschiebt. In dieser Stellung verbleibt dann das Pedal so lange, als

diese Tonart beibehalten wird, worauf man es wieder frei macht, damit die primitive

Tonart wieder hergestellt werde. Wenn nun das Pedal auf solche Weise

herabgedruͤkt wird, so bewirkt es an einer Stange einen Zug, und diese treibt

dann einen kleinen Finger oder Schuh gegen die Saite, wodurch diese gegen das Band

angedruͤkt und mithin verkuͤrzt wird. Dieser Schuh wird von dem

Fabrikanten genau an einem solchen Punkte angebracht, daß der Ton dadurch um einen

halben Ton erhoͤht wird; und dieser Punkt laͤßt sich durch eine ganz

einfache Berechnung auffinden, indem die Totallaͤnge der Saite fuͤr

jeden Ton bekannt ist. Da dieses Instrument einen fixen Ton hat, so wird es wie die

Fortepianos nach den Gesezen der gleichen Intervallen oder der gleichen Temperatur

gestimmt.

Man hat gegen diese Harfe Nadermann's verschiedene

Einwuͤrfe gemacht; ihr Mechanismus ist auch etwas roh, er geraͤth leicht in Unordnung, und

die zu ihrer Stimmung noͤthige Temperatur entzieht den Toͤnen einen

Theil ihrer Genauigkeit. Sebastian Erard erfand daher vor

laͤngerer Zeit seine Harfe mit doppelter Bewegung, deren Toͤne viel

genauer und richtiger sind, und deren Mechanismus auch leichter beweglich ist. Die

Pedale ziehen auch hier an Stangen, welche zum Behufe der Verkuͤrzung der

Saiten auf Apparate wirken, die in dem oberen Bande angebracht, und eben so einfach

als sinnreich sind. Man sieht an dem Bande der Erard'schen Harfe naͤmlich außen unter jeder Saite eine kleine Scheibe,

den sogenannten Knebel (tourniquet), an welchem sich zwei starke senkrechte Zapfen befinden,

zwischen denen die Saite durchgeht, ohne sie zu beruͤhren. Wenn man auf das

Pedal tritt, so dreht sich dieser Knebel um seine Achse, wo dann die Saite, die

fruͤher keinen der Zapfen beruͤhrte, in leichtem Zigzag gegen

dieselben angedruͤkt wird. So wie man diese Vorrichtung, die eine Gabel (fourchette) genannt wird, um die Centralachse dreht, so

draͤngt sie ihre beiden Zaͤhne oder Zapfen gegen die Saite, und sperrt

dieselben daran, so daß also schon auf diese Weise eine Verkuͤrzung der Saite

erfolgt, wenn man das Pedal in die horizontale, ihm entsprechende Fuge

einhaͤngt. Dieß ist jedoch noch nicht Alles; denn wenn man das Pedal nicht in

diese Fuge einschiebt, sondern noch etwas weiter herabdruͤkt, so wird sich

eine zweite horizontale Fuge darbieten. Man bemerkt zu diesem Behufe an dem oberen

Bande eine zweite Reihe von Knebeln, welche in einer gebogenen Linie unter den

ersteren angebracht, und gleichfalls mit Gabeln versehen sind, die auch ihrerseits

wieder die Saiten erfassen, und sie abermals um einen halben Ton verkuͤrzen.

Diese Gabeln bewegen sich das erste Mal kaum von ihrer Stelle und vollbringen erst

beim zweiten Male ihre Verrichtungen. Die Erard'sche

Harfe mit doppelter Bewegung braucht daher nicht mehr durch Intervallen oder

Temperatur zu stimmen; das Si Bmol ist nicht mehr

dasselbe wie das Kreuz, sondern wird von einer anderen Saite gegeben. Wenn man das

Pedal zum ersten Male einhaͤngt, wodurch der Bmol-Ton der Saite unberuͤhrt gemacht wird, so gibt man dieser

den natuͤrlichen Ton wieder; so wie man dasselbe aber zum zweiten Male

einhaͤngt, so wirkt nun auch der untere Knebel, und spannt die Saite bis zum

Kreuz: so daß man also hier wirklich 21 Toͤne in der Tonleiter finden kann,

waͤhrend man mir der Nadermann'schen Harfe ihrer

nur 12 erhielt.

Da heut zu Tage beinahe nur mehr diese Harfe mit doppelter Bewegung

gebraͤuchlich ist, so suchte Hr. Domény

dieses Instrument noch auf zweierlei Weise zu vervollkommnen. Erstlich erhellt von

selbst, wie schwer es ist, die Gabeln ganz genau so anzubringen, daß die kleinen

Zwischenraͤume der Komma's, die nur bei der Ausfuͤhrung eines

Musikstuͤkes bemerkbar sind, dadurch ausgedruͤkt werden. Da

uͤberdieß jeder Theil seine bestimmte und fixe Stelle hat, so bemerkt man

erst sehr spaͤt, und wenn das Instrument bereits fertig ist, daß man ihm

nicht die gehoͤrige Stelle angewiesen hat. Hr. Domény kam daher auf die Idee, der Gabel eine Bewegung auf dem

Knebel zu geben, und brachte zu diesem Behufe die beiden Zapfen auf einem

Stuͤke an, welches sich in einem schwalbenschwanzfoͤrmigen Falze

bewegt, und welches durch zwei Drukschrauben festgestellt werden kann. Wenn demnach

der Fabrikant oder auch nur der Spielende in irgend einem Knebel einen Fehler in der

Tonart erkennt, so kann er ihm leicht abhelfen; d.h. er braucht nur die beiden

Schrauben nachzulassen, um sie, nachdem der Traͤger der Gabel um etwas

verschoben worden ist, neuerdings wieder anzuziehen. Es wird hiedurch sehr leicht

die Gabel an jene Stelle zu bringen seyn, die sie haben muß, damit die Saite die zur

Genauigkeit der Stimmung erforderlichen Toͤne gibt; es wird zwar freilich ein

sehr geuͤbtes Ohr hiezu erforderlich seyn; allein eine solche Operation wird

auch nur von einem solchen Ohre fuͤr noͤthig gefunden werden. Dieser

von Hrn. Domény erfundene Mechanismus ist sehr

nuͤzlich und sehr einfach; uͤbrigens besteht die Erfindung nicht in

ihm allein.

Die Stangen, welche an der Erard'schen Harfe auf die

Knebel wirken, sind zwar allerdings sehr gut eingerichtet; allein man entdekte doch

auch an ihnen einige Maͤngel, und diesen hat Hr. Domény durch einen neuen, von ihm in Vorschlag gebrachten

Mechanismus abgeholfen. Wenn man naͤmlich auf ein Pedal tritt, um es das

erste Mal einzuhaͤngen, so bewegt sich der obere Knebel allein fuͤr

sich, waͤhrend der untere unbeweglich bleibt, und erst dann in

Thaͤtigkeit kommt, wann man das Pedal noch weiter herabdruͤkt. Dieß

war fruͤher nicht der Fall; denn hier drehte die erste Bewegung die beiden

Knebel gemeinschaftlich, und zwar den oberen vollkommen, und den unteren zum Theil,

so daß dieser leztere seine Umdrehung erst bei der zweiten Bewegung des Pedales

vollendete; die Folge hievon war, daß sich der untere Knebel im ersten Falle

zuweilen zu weit bewegte, und daß die Saiten also zuweilen anstreiften.

Wir muͤssen uͤbrigens hier bemerken, daß noch saͤmmtliche

Methoden die Saiten der Harfen zu verkuͤrzen nichts weniger als vollkommen

sind; denn man veraͤndert einerseits die Spannung, wodurch der Ton mehr

veraͤndert wird, als es durch die einfache Verkuͤrzung geschehen

sollte; und andererseits ruht die Saite, wenn sie solcher Maßen zwischen den beiden

Zaͤhnen der Gabel festgehalten wird, und wenn sie folglich kleine

kniefoͤrmige Biegungen macht, auf der Oberflaͤche eines Cylinders, so

daß die Beruͤhrungspunkte also bei den Schwingungen der Saite nothwendig

einige leichte Veraͤnderungen erleiden muͤssen. Daraus entsteht eine

Art von Anstreifen, indem die Totallaͤnge der vibrirenden Saite einigen

Veraͤnderungen unterworfen ist, und dadurch leidet die Reinheit des Tones

Schaden; so wie denn auch Jedermann weiß, daß die unbetasteten Saiten der Violinen

und Violoncelle einen klangvolleren Ton haben, als die mit den Fingern gegriffenen.

Aus diesem Grunde, und um alle Contraste zu vermeiden, suchen die Kuͤnstler

das Anspielen ungegriffener Saiten so viel als moͤglich zu umgehen. Bei der

Harfe ist dieser Mangel in hohem Grade fuͤhlbar. Dessen ungeachtet

haͤlt aber die Commission die Verbesserungen, welche Hr. Domény an der Harfe anbrachte, fuͤr so

wesentlich, daß sie dieselben durch den Bulletin bekannt

zu machen, und ihm den Dank der Gesellschaft dafuͤr auszubruͤten

vorschlaͤgt.

Bevor wir hier in eine specielle Beschreibung des Mechanismus der Harfe des Hrn. Domény eingehen, muͤssen wir zu

groͤßerer Deutlichkeit noch eine kurze Beschreibung jener Vorrichtung

vorausschiken, auf welche sich im August 1811 Hr. Erard

ein Patent fuͤr 15 Jahre ertheilen ließ, und welche man in der Description des brevets Th. XIV. S. 10

ausfuͤhrlich beschrieben findet.

Fig. 60 zeigt

die Scheiben der Gabeln nachgelassen und in solchem Zustande, daß die Saite C frei ist, und sich im Bmol

Tone befindet Die Gabel A der ersten Einhaͤngung

hat zwei Zapfen a, b, welche die Saite fassen; die

zweite Gabel B ist mit zwei aͤhnlichen Zapfen c, d versehen, welche dasselbe Geschaͤft

verrichten. Das von dem Hebel h und der Platte e gebildete Winkelstuͤk ist dazu bestimmt, die

Platte g, f durch eine Kreisbogenbewegung außer ihrer

Linie zu bringen, um sie dadurch strebepfeilerartig an den Stuͤzpunkt der

ersten Einhaͤngung zu bringen, wie man dieß in Fig. 61, wo die Saite in

der Stellung des natuͤrlichen Tones ersichtlich ist, bemerkt.

Sobald die Bewegung zur ersten Einhaͤngung geschehen ist, bildet das

Stuͤk h nur mehr eine gerade Linie mit der Platte

g, f, wo dann diese leztere Platte, indem sie sich

einerseits gegen den Zapfen des Stuͤkes h, und

andererseits gegen die Tangente der oberen Scheibe, Fig. 61 stemmt, wie in

einem Schraubstoke festgehalten ist, und einen solchen Widerstand leistet, daß aller

weitere Druk auf das Pedal keinen Einfluß auf sie hat. Die zweite

Einhaͤngung, Fig. 62, bei der sich die Saiten in der Stellung der Bekreuzung befinden,

erfolgt auf eine von der ersten vollkommen unabhaͤngige Weise; denn sie geschieht nur mehr

durch die Bewegung der Platte e, wodurch die untere

Scheibe durch Umdrehung um den Punkt g, allein ohne

Beeintraͤchtigung der Linie h, g, f, an den

Einhaͤngepunkt gebracht wird.

Die in Fig. 60

ersichtlichen Linien 1, 2 und 3 bezeichnen die verschiedenen Stellungen der Gabeln;

befindet sich der Hebel i an dem Punkte 1, so ist die

Saite frei; befindet er sich an dem Punkte 2, so ist sie von der oberen Gabel

gefaßt, und befindet er sich endlich dem Punkte 3 gegenuͤber, so ist sie von

beiden Gabeln ergriffen.

Bei der zweiten Einhaͤngung hat der Druk des Fußes auf das Pedal eine

groͤßere Wirkung, als bei der ersten; allein dieser Druk genuͤgt, um

der auf die Schraube D aufgewundenen und uͤber

den ausgefalzten Kamm E laufenden Saite C die gehoͤrige Festigkeit zu geben.

Hr. Domény hat an seiner neuen Harfe, auf welche er

sich am 24. September 1834 ein Patent fuͤr 5 Jahre ertheilen ließ, eine

solche Einrichtung getroffen, daß in dem Augenblike, in welchem die Saite erfaßt

werden soll, die untere Gabel der oberen genaͤhert oder davon entfernt wird.

Anstatt daher diese Gabel an ihrer Achse zu fixiren, macht er sie beweglich, so

zwar, daß sie entweder oben oder unten nach Belieben um eine bestimmte

Quantitaͤt excentrirt werden kann. Wenn daher der Ton zu tief ist, so

laͤßt der Spielende die Gabel herab, wo dann die Saite kuͤrzer und der

Ton folglich staͤrker wird; ist der Ton hingegen zu hoch, so schafft er die

Gabel wieder hinauf, wodurch die Saite laͤnger und mithin der Ton tiefer

wird. Ist die wahre Stellung der Gabel bestimmt, so befestigt man sie mittelst eines

Steges, der mit zwei kleinen Schrauben angezogen wird. Diese neue Methode die

zweiten halben Toͤne zu reguliren, ist jedoch nur auf die lezten Saiten, d.h.

auf die 20 oder 24 hoͤchsten Noten anwendbar.

In Fig. 63 ist

die Saite C frei; in Fig. 64 ist sie von der

oberen Gabel gefaßt, und in Fig. 65 von beiden

zugleich. Die Gabeln werden mittelst eines dreiarmigen Winkeleisens e, an dessen einem Arme die Stange des Pedales

eingehaͤngt ist, in Bewegung gesezt. Dieses Winkeleisen, welches sich um den

Zapfen f bewegt, ist mit zwei gebogenen Hebeln g, h versehen, von denen der obere h, indem er sich um den Punkt i dreht, das Stuͤk k mit sich

fuͤhrt. Dieses leztere hat den Mittelpunkt seiner Bewegung in k, und ist mit einem zweiten Hebel l versehen, der an dem Punkte m mit einem um o beweglichen Schwengel n in Verbindung steht; an diesem Schwengel ist eine

Schleuder p angebracht, welche die Gabel A umdreht. An die Gabel B

hingegen wird die Bewegung durch einen Schwengel q, der mit der

Schleuder r in Verbindung steht, fortgepflanzt. Wenn

sich jener Arm des Winkeleisens e, an welchem sich die

Stange des Pedales befindet, in der hoͤchsten Stellung, d.h. an jenem Punkte

befindet, der in Fig. 63 mit 1 bezeichnet ist, so ist die Saite frei; wird er hingegen von

der Stange an den Punkt 2 gezogen, so wird die Saite von der oberen Gabel erfaßt,

waͤhrend die untere Gabel unbeweglich bleibt; gelangt er hingegen an den

untersten oder an den mit 3 bezeichneten Punkt, so kommt auch die Gabel B in Bewegung, so daß nun beide Gabeln zugleich

wirken.

Fig. 66 zeigt

die untere Gabel im Aufrisse, von Vorne und von der Seite, und zwar mit ihrer Achse

D versehen. In Fig. 67 sieht man sie im

Grundrisse, waͤhrend Fig. 68 einen

Grund- und Aufriß der Scheibe t gibt, in der zur

Aufnahme der Schrauben des Steges u zwei

Laͤngenspalten angebracht sind. Der untere Theil dieser Scheibe ist

schwalbenschwanzfoͤrmig geschnitten, und paßt zum Behufe der Excentrirung in

einen entsprechenden, in den Knebel E geschnittenen

Falz. Wenn die Gabel in die aus Fig. 66 ersichtliche

Stellung gebracht worden ist, so befestigt man sie in dieser, indem man die beiden

Schrauben des Steges u anzieht. Wenn demnach die Gabel

B der Gabel A

genaͤhert werden muͤßte, um einen allenfallsigen zu hohen Viertelton

herunterzustimmen, so braucht man nur die beiden kleinen Schrauben des Steges u loszuschrauben, um die Scheibe t in ihrem Falzen schieben und so weit empor schaffen zu koͤnnen,

daß sie die in Fig.

66 ersichtliche Excentricitaͤt erhaͤlt. Schiebt man die

Scheibe hingegen von Oben nach Unten, so wird die Saite dadurch nothwendig

verkuͤrzt, und der Ton mithin erhoͤht werden.

Tafeln