| Titel: | Verbesserungen an den Thür- und anderen Schlössern, worauf sich William Longfield, Weißblech-Fabrikant von Otley, in der Grafschaft York, am 6. Septbr. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LXXI., S. 411 |

| Download: | XML |

LXXI.

Verbesserungen an den Thuͤr- und

anderen Schloͤssern, worauf sich William Longfield, Weißblech-Fabrikant

von Otley, in der Grafschaft York, am 6. Septbr.

1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. April 1835, S.

1.

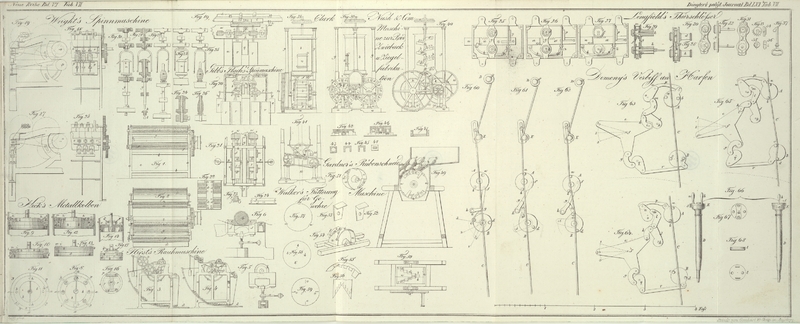

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Longfield's Verbesserungen an den Thuͤr- und anderen

Schloͤssern.

Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffene Erfindung besteht in einem neuen

Mechanismus eines Schlosses, an welchem ein Hebelriegel (lever-bolt) so angebracht ist, daß er auf den gewoͤhnlichen

Schieberriegel (sliding-bolt) eines Schlosses

wirkt, und diesen festhaͤlt, sobald er beim Sperren des Schlosses vorgeschoben worden

ist. Durch die Anwendung dieses Hebelriegels kann der abgesperrte Schieberriegel

naͤmlich nicht eher nach Ruͤkwaͤrts bewegt werden, als bis man

das Ende des Hebelriegels vorher mit einem Schluͤssel zuruͤkzog.

Fig. 25 und

26

zeigen den inneren Bau eines nach diesem verbesserten Plane verfertigten Schlosses,

woran jedoch das Schloßblech weggenommen ist, damit man die beweglichen Theile

deutlich ersehen kann. a, a ist der Schieberriegel und

b, b der Hebelriegel, dessen Ende, wie man sieht, in

einen an der unteren Seite des Schieberriegels angebrachten Ausschnitt c einpaßt, wenn man verhindern will, daß lezterer aus

der Stellung gebracht werden kann, in der er sich befindet, wenn er abgesperrt ist.

Fig. 27

zeigt das Gerippe des Schlosses, woraus man die arbeitenden Theile noch deutlicher

ersieht.

An dem oberen Rande des Riegels a ist eine Zahnstange

gebildet, in welche zum Behufe der Verschiebung dieses Riegels die Zaͤhne des

Getriebes e eingreifen; dagegen ist unterhalb ein

Muschel- oder Klopfrad i angebracht, welches auf

den Hebelriegel b wirkt, um ihn herabzudruͤken.

Der Hebel ist zu diesem Zweke auch bei z an einem

Stuͤzpunkte angebracht, und wird durch die Feder y emporgehoben. Das Schluͤsselloch, durch welches der zur

Verschiebung des Riegels a dienende Schluͤssel

eingestekt wird, besteht aus einer cylindrischen Roͤhre d, welche so lang seyn soll, daß sie sich durch das Holz

der Thuͤre hindurch erstrekt, um außen in einer Flaͤche mit ihr zu

endigen. Hinter dieser Roͤhre befindet sich ein Getrieb e mit einem Ausschnitte, in welchen der Bart des

Schluͤssels eindringt, wenn dasselbe umgedreht werden soll. Da aber die

Zaͤhne dieses Getriebes in die an der oberen Seite des Schieberriegels a gebildete Zahnstange eingreifen, so muß, wenn der

Schluͤssel umgedreht wird, das Getrieb den Riegel hin und her bewegen. Die

Roͤhre h, welche dieselben Dimensionen hat, wie

die Roͤhre d, bildet das Schluͤsselloch

fuͤr den Schluͤssel, womit auf den Hebelriegel b gewirkt wird, und hinter dieser Roͤhre ist die Muschel-

oder Klopfwalze i angebracht, in welche der Bart des

Schluͤssels eingreift.

Fig. 28 ist

ein Querdurchschnitt des Schlosses, woraus man die Stellung dieser

Schluͤssellochroͤhren und des Getriebes e,

des Schieberriegels a, der Muschel- oder

Klopfwalze i, und des zwischen den beiden Platten f und g eingeschlossenen

Hebelriegels b ersieht. Fig. 29 ist ein

aͤhnlicher Durchschnitt, der durch die Schluͤssellochroͤhren

d und h, durch das

Getrieb e, durch den Schieberriegel a, die Muschelwalze i, den

Hebelriegel b und die parallelen Platten f und g

genommen ist. Fig. 30 zeigt

die innere Seite der parallelen Platte f, und Fig. 31

ebendiese Seite der parallelen Platte g. Fig. 32 zeigt die leztere

dieser Platten mit den Fuͤhr- oder Leitungszapfen k und l, welche in die

Schluͤssellochroͤhren hineinragen, von der Kante her dargestellt. Der

groͤßeren Deutlichkeit halber ist in Fig. 33 auch noch das

Getrieb e von Vorne, und in Fig. 34 von der Seite;

die Muschelwalze i in Fig. 35 von Vorne und in

Fig. 36

von der Seite, und in Fig. 37 der

Schluͤssel einzeln fuͤr sich abgebildet. Das Getrieb e wird in der Stellung, in der man es in Fig. 33 sieht, in sein in

der parallelen Platte f befindliches Lager, und die

Muschelwalze in ihr in ebendieser parallelen Platte angebrachtes Lager eingesezt;

und erst nachdem dieß geschehen ist, wird auch die andere parallele Platte g an Ort und Stelle gebracht, und wie man aus Fig. 28 und

29

ersieht, mit den Schrauben m, m befestigt. Auf diese

Weise werden dann die Schultern des Getriebes e und jene

der Walze i in ihren Lagern in den beiden parallelen

Platten festgehalten: jedoch so, daß sie sich frei umdrehen koͤnnen. Der in

Fig. 37

abgebildete Schluͤssel ist dem hier beschriebenen Schlosse angepaßt; die

Seiten seines Bartes passen genau in die Schluͤsselloͤcher oder

Oeffnungen in dem Getriebe e und in der Walze i, und die Stufen in dem Barte entsprechen Abstufungen,

welche bei n in dem hinteren Theile der Roͤhre

h angebracht sind. Der Patenttraͤger

beschraͤnkt sich uͤbrigens auf keine bestimmten Abstufungen in den

Schluͤsselbarten, sondern er modificirt dieselben auf verschiedene und

beliebige Weise; er bemerkt hiebei nur, daß die Schluͤsselloͤcher der

Roͤhren d und h, so

wie das Getrieb e, die Walze i und die Form der Abstufungen in der Roͤhre h dem Schluͤssel entsprechen muͤssen; und daß auch die

innere Form der Roͤhren eine solche seyn muͤsse, daß der

Schluͤssel eine oder mehrere Umdrehungen oder auch nur einen Theil einer

Umdrehung machen muß, bis er dahin gelangen kann, wo dessen Bart auf das Getrieb

oder die Muschelwalze wirken kann.

Wenn der Schluͤssel durch die Roͤhre d

eingefuͤhrt, und das Getrieb e umgetrieben worden

ist, so wird der Riegel vorgeschoben werden, wie man es in Fig. 25 sieht; und dann

wird der Hebelriegel b durch die Kraft der Feder y emporgehoben, und mit dem einen Ende so in den

Ausschnitt c des Schieberriegels eingetrieben werden,

daß lezterer in seiner abgesperrten Stellung festgehalten wird. Soll daher das

Schloß wieder geoͤffnet oder der Riegel zuruͤkgezogen werden, so muß

der Schluͤssel zuerst durch die Roͤhre h

eingefuͤhrt, und die Muschelwalze herum gedreht werden, bis sie in jene

Stellung geraͤth, in der man sie in Fig. 27 bei i sieht; denn dadurch wird der Vorsprung oder der Zahn an

dieser Walze auf den Hebelriegel wirken, ihn herabdruͤken, und dadurch dessen

Ende wieder aus dem Ausschnitte des Schieberriegels zuruͤkziehen. Die

Bewegung der Walze wird hiebei durch einen Zapfen o

beschraͤnkt, der aus der Platte g hervorragt, und

der sich zwischen zwei kleinen, an dem Umfange der Muschelwalzen befindlichen

Vorspruͤngen bewegt. Der Schluͤssel kann dann aus der Roͤhre

h gezogen und in die Roͤhre d gestekt werden, wo dann das Getrieb e so umgedreht werden kann, daß der Schieberriegel in

die aus Fig.

26 ersichtliche Stellung zuruͤkgeschoben wird. p ist eine Reibungsfeder, welche gegen die Seite des

Schieberriegels wirkt, und dadurch der Bewegung dieses lezteren eine groͤßere

Staͤtigkeit gibt. Es versteht sich, wie der Patenttraͤger bemerkt, von

selbst, daß man die Stellung des Hebelriegels h, und

jene der Zahnstange und des Getriebes e auch umkehren

kann, oder daß sich beide auch so anbringen lassen, daß sie auf eine und dieselbe

Seite des Schieberriegels wirken. Der Patenttraͤger erklaͤrt daher

hauptsaͤchlich auch die Anwendung des Hebelriegels, der den Schieberriegel

zuruͤkhaͤlt, als seine Erfindung, auf welche Weise diese Vorrichtung

auch immer angewendet werden mag.

Tafeln