| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Zurichten und Appretiren wollener und anderer Fabrikate, worauf sich William Hirt, Tuchmacher von Leeds, in der Grafschaft York, am 31. März 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LXXIII., S. 418 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Verbesserungen an den Maschinen zum Zurichten und

Appretiren wollener und anderer Fabrikate, worauf sich William Hirt, Tuchmacher von Leeds, in der

Grafschaft York, am 31. Maͤrz 1834 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. April 1835, S.

36.

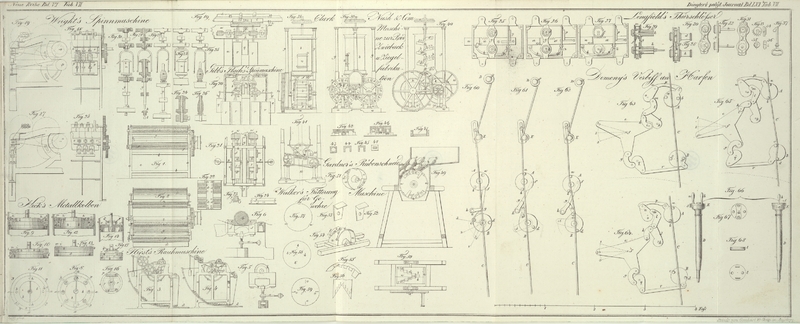

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Hirt's Verbesserungen an den Maschinen zum Zurichten und Appretiren

wollener und anderer Fabrikate.

Der Patenttraͤger bezwekt durch die von ihm gemachten Verbesserungen an den

Zuricht- und Appretirmaschinen ein vollkommeneres Aufrauhen oder ein

vollkommeneres Ausziehen der Enden der Wollen- oder anderen Fasern an die

Oberflaͤche der Zeuge, als dieß bisher in irgend einer anderen zu gleichem

Behufe dienenden, und mit Karden versehenen Maschine geschah. Die aͤußere

Form der Maschine und die Stellung ihrer verschiedenen Theile kann mannigfaltig

abgeaͤndert werden, ohne daß die Anwendung der neuen Vorrichtungen dadurch

beeintraͤchtigt wird. Die beigefuͤgte Abbildung zeigt daher nur eine

einzige und solche Einrichtung, wie sie der Patenttraͤger als dem verlangten

Zwek vollkommen entsprechend fand.

Fig. 1 ist ein

Fronteaufriß der verbesserten Maschine; Fig. 2 gibt eine

horizontale Ansicht derselben; Fig. 3 ist ein Endaufriß,

und Fig. 4 ein

senkrechter Durchschnitt quer durch die Mitte genommen.

An saͤmmtlichen Figuren sind gleiche Gegenstaͤnde auch mit gleichen

Buchstaben bezeichnet.

Die Endgestelle a, a, a, welche die Zapfenlager und

Wellen der Schwertwalzen und anderer Theile der Maschinen tragen, sind mit

Laͤngenriegeln b, b, die mit Bolzen und

Schraubenmuttern oder auch auf andere Weise befestigt werden, zusammengehalten. An

dem Ruͤkentheile ist unter der Maschine ein gebogener Fluͤgel oder

eine Art von Trog c angebracht, der das Tuch in einer

endlosen Laͤnge auf das Brett oder das Bodenlager d schafft, von welchem es aufgenommen wird, um dann zwischen die vorderen

Walzen gebracht zu werden.

Das Tuch, welches man in Fig. 4 bei e, e, e im Durchschnitte sieht, wird der Laͤnge

nach durch die Maschine gefuͤhrt: und zwar zuerst zwischen den Spannwalzen

f hindurch, dann uͤber den Brustbaum oder

uͤber den Leitungsriegel g, und hierauf unter die

Walze h, welche mit Drahtkarden besezt, und durch die

Langenschienen i geschuͤzt ist. Leztere sind an

den stellbaren Armen j, j aufgezogen, und diese werden

ihrerseits wieder von Schraubenwellen k, k getragen, die

sich an den Endgestellen der Maschine befinden. Nachdem das Tuch unter dieser Walze

h durchgelaufen ist, gelangt es uͤber die

Leitungswalze l, und von hier dann zum Theil um die

Zugwalze m und unter der Drukwalze n hinweg, bis es endlich in den Fluͤgel c herabfaͤllt.

Die Zugwalze m erhaͤlt ihre rotirende oder

kreisende Bewegung durch ein an deren Achse angebrachtes Rad o, in dessen Zaͤhne ein Zwischenrad p

eingreift, welches seinerseits durch das an dem Ende der Hauptwelle r aufgezogene Getrieb q in

Bewegung gesezt wird, so daß das Tuch also in Folge der Umdrehungen dieser lezteren

durch die Maschine gezogen wird.

An dem entgegengesezten Ende derselben Welle ist der Rigger s aufgezogen, der von einer Dampfmaschine oder irgend einer anderen

Triebkraft her durch ein Laufband in Thaͤtigkeit gebracht wird. Ferner

befindet sich an derselben Welle r auch noch ein Rad I, welches in die Zaͤhne eines an der Welle des

Kardencylinders h angebrachten Getriebes u eingreift. Mit dieser Vorrichtung wird waͤhrend

sich die Welle r umdreht, und waͤhrend das Tuch

allmaͤhlich durch die Maschine gezogen wird, auch der Kardencylinder h mit bedeutender Geschwindigkeit umgetrieben.

So wie nun das Tuch bei seinem Durchgange durch die Maschine unter die

Leitungsschienen i, i gelangt, so werden die

Kardenspizen des rasch umtreibenden Kardencylinders h

nur auf eine kleine, durch die Leitungsschienen i, i

beschraͤnkte Stelle der Tuchoberflaͤche wirken, und dadurch die Fasern

der Wolle oder des sonstigen Materiales, aus welchem der Zeug besteht, so aufziehen,

daß ein zum Scheren bereitetes Fließ dadurch gebildet wird.

Damit man jenen Theil der Maschine, auf welchem die gegenwaͤrtige Erfindung

eigentlich hauptsaͤchlich beruht, deutlicher ersehe, ist in der Endansicht

Fig. 5 und

in dem Durchschnitte Fig. 6 der Kardencylinder h mit den

schuͤzenden Schienen i, i und mit den Armen j, j, von denen leztere getragen werden, so wie auch die

Art und Weise, auf welche die Arme mit den Schraubenwellen k,

k und x gestellt werden, in etwas

groͤßerem Maßstabe dargestellt. D.h. man sieht hier, wie die Stellung der

schuͤzenden Schienen veraͤndert wird, damit eine groͤßere oder

kleinere Tuchoberflaͤche in den Bereich des kreisenden Kardencylinders komme,

und damit das Tuch mit groͤßerem oder geringerem Druke an die Spizen der

Drahtkarden angehalten wird.

Da die Welle des Kardencylinders h in den beiden

Endgestellen der Maschine in den Zapfenlagern v, v

aufgezogen ist, so wird sich dieser Cylinder umdrehen, ohne daß er seine Stellung

dabei der Laͤnge nach veraͤndert. Die Arme j,

j hingegen, an denen die Schienen i, i

aufgezogen sind, und welche zwischen den senkrechten Wangen i, i eingeschlossen sind, koͤnnen gehoben oder gesenkt werden, je

nachdem die Schraubenwellen k, k, die in den

Endgestellen der Maschine aufgezogen sind, umgedreht werden. Die Folge hievon ist,

daß die Schienen i, i naͤher an den

Kardencylinder h gebracht oder weiter davon entfernt

werden koͤnnen, und daß hiedurch auch der Druk des Tuches gegen die Karden

regulirt wird. Die horizontale Schraube x ist

angebracht, damit in geringem Grade auch eine seitliche Regulirung der Stellung

moͤglich ist.

Der Patenttraͤger beschraͤnkt sich uͤbrigens, wie gesagt, nicht

lediglich auf die hier beschriebene Anordnung der Theile allein, noch auch auf

bestimmte Dimensionen derselben. Er fand jedoch, daß der Kardencylinder am besten 2

bis 6 Zoll im Durchmesser hat, und daß es am besten ist, denselben aus Metall

abdrehen, und dann mit Kardenblaͤttern oder mit Kardenschnuͤren, die

um den Cylinder gewunden werden, besezen zu lassen. Er beschraͤnkt sich auch

hiebei auf keine bestimmte Art von Karden, indem deren Wahl nothwendig von der

Qualitaͤt des zu behandelnden Tuches abhaͤngt, wie dieß jeder

Tuchmacher weiß. Die Spizen der Karden muͤssen durch Schleifen

geschaͤrft werden.

Als seine Erfindung erklaͤrt der Patenttraͤger schließlich

Hauptsaͤchlich die angegebene Anwendung der schuͤzenden Schienen, die

aus Metall verfertigt, vollkommen glatt und gerade seyn, und mit dem Cylinder parallel laufen

muͤssen, und durch welche, wie gesagt, die Ausdehnung der Einwirkung und der

Druk der Karden auf das Tuch regulirt wird.

Tafeln