| Titel: | Beschreibung der von Hrn. Richard Greene, Med. Dr. in Cork, erfundenen Maschine zum Schleifen und Poliren von Teleskopspiegeln und Linsen zu achromatischen Objectivgläsern. |

| Fundstelle: | Band 57, Jahrgang 1835, Nr. IV., S. 27 |

| Download: | XML |

IV.

Beschreibung der von Hrn. Richard Greene, Med. Dr. in Cork,

erfundenen Maschine zum Schleifen und Poliren von Teleskopspiegeln und Linsen zu

achromatischen Objectivglaͤsern.Hr. Dr. Greene erhielt von der Society of arts die große goldene Medaille fuͤr seine Maschine.

A. d. R.

Aus den Transactions of the

Society for the Encouragement of Arts Vol. L. P. I. S. 140.

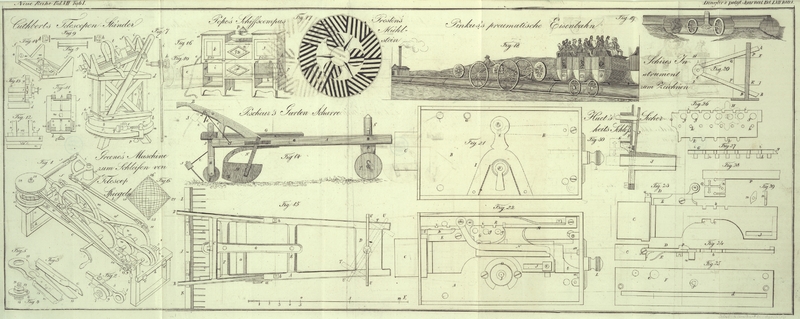

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Greene's Maschine zum Schleifen und Poliren von Teleskopspiegeln

und Linsen zu achromatischen Objectivglaͤsern.

Ich lege dem Publicum hiemit eine Erfindung vor, von der ich mich durch praktische

Erfahrung uͤberzeugt habe, daß sie nicht zu jenen Hirngespinnsten

gehoͤre, die gleich bei ihrem ersten Erscheinen und bei dem ersten Versuche

einer praktischen Anwendung wie ein Meteor wieder verschwinden. Ich habe

naͤmlich mit meinen Maschinen Spiegel von 3 bis 9 Zoll im Durchmesser polirt,

welche allen Anforderungen der Astronomen vollkommen Genuͤge leisten. Ohne jedoch in weitere

Eroͤrterungen hieruͤber eingehen zu wollen, halte ich es fuͤr

das Beste, gleich auf die Beschreibung einer Maschine uͤberzugehen, wie ich

mich ihrer zum Poliren meiner 9zoͤlligen Spiegel bediene.

Man sieht diese Maschine aus Fig. 1. Die Laͤnge

des Gestelles a, b betraͤgt 5 Fuß. Die beiden

Laͤngenbalken c, d haben 2 1/2 Zoll Breite auf 3

1/2 Zoll Hoͤhe, und sind innen 9 Zoll weit von einander entfernt. Die

Maschine ruht auf vier Fuͤßen, welche 2 1/2 Zoll im Gevierte haben, und durch

welche die obere Flaͤche der Balken 15 Zoll hoch zu liegen kommt. Das

Querstuͤk a, durch welches die Doke e geht, ist 2 Fuß 8 Zoll lang, 4 1/2 Zoll breit und 2

1/2 Zoll hoch; der an dem anderen Ende befindliche Querbalken b ist 20 Zoll lang, 3 1/2 Zoll breit und 2 1/2 Zoll hoch. Das vierekige

Brett f, f, auf welchem sich die Saͤule g befindet, hat 12 Zoll im Gevierte, und dabei 1 1/2

Zoll in der Dike; es ist mit 7 Schrauben auf der oberen Flaͤche des

Querstuͤkes a und des einen der

Laͤngenbalken befestigt, wie man dieß aus der Zeichnung ersieht. Dieses Brett

bedekt einen Theil des Balkens und einen Theil des Querstuͤkes a bis zu deren Kanten; es steht 1 1/2 Zoll hoch

uͤber dem Niveau des Gestelles, und verbindet den Laͤngenbalken fest

mit dem Querstuͤke a. Die Fuͤße sind fest

in quere Bodenstuͤke von 2 1/2 Zoll Breite und 1 1/2 Zoll Dike eingezapft.

Die Doke e hat bei einer Laͤnge von 14 Zoll an

ihrer Schulter 1 1/2 Zoll im Durchmesser; sie laͤuft aber von hier aus gegen

das untere Ende schmaͤler zu, so daß sie daselbst nur 3/4 Zoll im Durchmesser

hat. In dieses untere Ende ist aber ein kleines Loch gebohrt, mit welchem die Doke

auf einer spizigen, in dem unteren Querstuͤke befestigten Schraube aus hartem

Stahle h ruht. Der obere Theil dieser Doke bewegt sich

in einem Halsstuͤke aus Glokenmetall, welches so in das obere

Querstuͤk a eingelassen ist, daß es mit dessen

oberer Flaͤche in einer Ebene liegt. In dieses Halsstuͤk wird die Doke

so eingerieben, daß ihre Schulter nur 1/4 Zoll hoch uͤber der Flaͤche

des Gestelles steht; sie muß aber zugleich vollkommen senkrecht stehen, und

beilaͤufig einen Zoll weit von dem Fuße der Maschine entfernt seyn. Die

Schraube der Doke kann gegen 3/4 Zoll im Durchmesser und eben so viel in der

Laͤnge haben. Das Winkeleisen i ist so gebaut,

daß jeder seiner Arme von dem Mittelpunkte der Bewegung bis zu den Gefuͤgen,

an denen diese Arme mit den Verbindungsstangen j, k

vereint sind, 9 Zoll mißt; es bewegt sich an einem eisernen Zapfen, und dieser geht

durch die Saͤule g, die, wie bereits gesagt, an

der einen Eke des vierekigen Brettes f festgemacht ist,

und 2 1/2 Zoll in der Hoͤhe mißt; es wird durch eine Schraubenmutter

festgehalten, und so an die Welle oder an den Zapfen geschliffen, daß es sich sehr leicht, aber

sehr staͤtig daran bewegt. Die doppelten Gefuͤge der

Verbindungsstangen j und k

sind aus einem Stuͤke Metall verfertigt, und zwar von der aus der Zeichnung

ersichtlichen Gestalt; die eine Fuge oder Spalte dient zur Aufnahme des Endes des

Armes des Winkeleisens i, waͤhrend in die andere

eine Stahlplatte l eingesezt wird, die in das Ende der

Verbindungsstange k genietet ist. Das Flugrad m hat 26 Zoll im Durchmesser, und wiegt 40 bis 50 Pfd.

Die an dem Ende der Doke befindliche Schraube dient zur Aufnahme einer gußeisernen

Scheibe von 7 Zoll im Durchmesser, welche an der Mitte 1 Zoll Dike hat, und sich

gegen die Raͤnder hin allmaͤhlich bis auf 1/2 Zoll verduͤnnt:

wobei jedoch deren obere Flaͤche vollkommen eben ist. Auf der ebenen

Flaͤche dieser Scheibe ist das Polirinstrument mit 6 gewoͤhnlichen 1

1/4 zoͤlligen Schrauben befestigt, indem diese Schrauben durch 6

Loͤcher gehen, die zu deren Aufnahme in der Scheibe angebracht sind, und die

sich dann in das Zinn des Polirinstrumentes einschrauben. Der Rand des zinnernen

Polirinstrumentes ist elliptisch; es mißt 10 auf 9 Zoll bei einer Dike von 1 1/2.

Zwischen die Scheibe und das Polirinstrument wird eine kreisrunde Scheibe aus Blei

und von 15 Zoll im Durchmesser gelegt, deren Rand so aufgebogen ist, daß sie einer

gewoͤhnlichen Bratpfanne von beilaͤufig einem Zoll Tiefe und 12 bis 13

Zoll Durchmesser vollkommen aͤhnlich wird. Der Zwek dieser Einrichtung ist,

allen Schlamm, der sich beim Schleifen oder Poliren bildet, zuruͤkzuhalten,

damit saͤmmtliche Gegenstaͤnde vollkommen rein bleiben. An der unteren

Flaͤche ersterer Scheibe wird mit 6 Schrauben ein messingener Ring befestigt,

der einen aͤußeren Durchmesser von 7 Zoll, im Lichten einen Durchmesser von 5

1/2 Zoll und eine Dike von 3/8 Zoll hat. Wenn dieser Ring an die Scheibe und die

Scheibe an die Doke gebracht worden sind, so wird in dessen Rand eine Fuge oder

Kehle wie an einer Rolle gedreht, und in diese eine Schraube von beilaͤufig

10 Gaͤngen auf den Zoll geschnitten. Auch die Oberflaͤche des

zinnernen Polirinstrumentes wird, nachdem dasselbe an der Scheibe befestigt worden

ist, so abgedreht, daß es den gehoͤrigen Grad von Convexitaͤt hat. In

der zulezt erwaͤhnten Rolle laͤuft eine endlose Schraube o, und dadurch wird der Scheibe und ihrem

Polirinstrumente eine langsame kreisende Bewegung mitgetheilt. Diese Schraube

besteht aus gehaͤrtetem Stahle; sie wird, indem man an ihrem

zapfenfoͤrmigen Ende drei oder vier Schraubengaͤnge ausschneidet, die

Rolle an ihrer Stelle festhalten; bewegt man hingegen das Zapfenlager, in welchem

das andere Ende der Schraube laͤuft, um einen Zoll naͤher gegen die

Rolle, so wird nun der glatte Theil der Schraube in die Rolle eingreifen, und

dieselbe zu Umdrehungen

veranlassen. Die Schraube erhaͤlt ihre Bewegung durch eine Rolle p von 4 Zoll im Durchmesser, welche an einer Welle

aufgezogen ist, und durch ein Laufband mitgetheilt, welches auch uͤber die

kleine, an der Welle des Flugrades aufgezogene Rolle q

von 2 Zoll im Durchmesser laͤuft. Das Flugrad erhaͤlt seine Bewegung

durch eine Rolle r von 4 Zoll im Durchmesser; denn diese

entspricht einem Rade s von 12 Zoll im Durchmesser, an

dessen Achse oder Welle die Kurbel t, durch die das

Ganze in Thaͤtigkeit gesezt wird, angebracht ist. An eben dieser Welle

befindet sich aber auch eine Rolle u von 6 Zoll im

Durchmesser, die die 12zoͤllige Rolle v umtreibt;

und an der Achse dieser lezteren sind zwei andere Rollen w von 9 3/4 und x von 7 1/2 Zoll im

Durchmesser aufgezogen. Die Achse oder Welle dieser drei Rollen wird von zwei

Bloͤken, von denen man jedoch nur den einen bei y

sieht, 4 Zoll hoch uͤber dem Niveau des Gestelles gehalten. Einer der

Fuͤße z des Gestelles ist laͤnger, als die

uͤbrigen, und ragt oben 6 Zoll hoch uͤber die Flaͤche dieses

Gestelles empor; in seinen Scheitel ist eine Fuge geschnitten, und in dieser ruht 5

Zoll hoch uͤber dem Gestelle eine andere Achse oder Welle 1. Das andere Ende

dieser Achse ruht in einer Tragsaͤule 2; noch einfacher waͤre es aber

auch noch einen zweiten Fuß des Gestelles gleich dem Fuße z zu diesem Behufe laͤnger zu machen. An dieser Achse oder Welle 1

sind nun gleichfalls zwei Rollen aufgezogen, von denen 3 (die der Rolle w gegenuͤberliegende) 9, die der Rolle x gegenuͤberliegende 4 hingegen 11 Zoll im

Durchmesser hat: so daß das Laufband alsogleich von einer Rolle auf die andere

uͤbergetragen werden kann, ohne daß hiedurch auch nur die geringste

Veraͤnderung in der Laͤnge des Laufbandes eintreten

koͤnnte.

Saͤmmtliche Rollen sind zur Verhuͤtung des Werfens aus drei

Stuͤken gebildet; d.h. an einem Mittelstuͤke, welches aus einem 3/4

zoͤlligen Stuͤke Holz besteht, sind an beide Seiten Hoͤlzer von

3/8 Zoll geleimt; und zwar auf solche Weise, daß die Fasern der beiden lezteren mit

den Fasern der ersteren unter rechten Winkeln zusammenstoßen. Wenn diese Rollen

troken geworden sind, so sollen sie mit Leim an jenen Theil ihrer Achse, an dem sie

zu verbleiben haben, gekeilt oder geschirrt werden; ihr Rand soll etwas convex seyn,

weil bei dieser Form die Laufbaͤnder nicht so leicht abgleiten; klebt man

einen Wollenstreifen auf den Rand der Rollen, so erhoͤht dieß die

Adhaͤsion noch mehr, so daß man mit loseren Laufbaͤndern zu arbeiten

im Stande ist. Die Achsen oder Wellen bestehen aus Eisenstaͤben von 3/4 Zoll

im Gevierte, und brauchen nicht geschmiedet zu werden. Die Laufbaͤnder sollen

aus Buͤffelleder, oder aus solchem Leder, wie es die Sattler zu den Steigbuͤgeln

verwenden, verfertigt werden, einen vollen Zoll breit seyn, und vollkommen genau

angelegt werden. Die Rollen Nr. 1 und 2 brauchen nicht uͤber einen Zoll Dike

zu haben; und ihr aus Schaffell geschnittenes Laufband von 1/2 Zoll Breite kann sehr

lose anliegen. Die Zapfen aller dieser Wellen oder Achsen laufen in Buͤchsen

oder Anwellen aus Buchsholz, welche leicht zu verfertigen sind, eine sehr angenehme

ruhige Bewegung haben, durch die Hize und Abnuͤzung nicht viel verlieren, und

da sie das Oehl nicht faͤrben, Anwellen aus Messing oder Stukmetall weit

vorzuziehen sind.

An dem hervorstehenden Ende der Welle 1, an der sich die Rollen 3 und 4 befinden, ist

ein starker Winkelhebel 5 von 6 Zoll Laͤnge befestigt, den man in Fig. 2 in

groͤßerem Maaßstabe sieht, und der an seiner Flaͤche in Zehntheile

eines Zolles eingetheilt ist. An ihm schiebt sich eine eiserne Buͤchse oder

eine vierekige Roͤhre 6, deren aͤußere Seite so weit uͤber die

drei anderen Seiten gegen den Mittelpunkt der Bewegung hinausragt, daß ein an ihr

befestigter staͤhlerner Knopf 7 uͤber den Mittelpunkt der Welle 1

geschoben, oder in irgend eine Entfernung von derselben gebracht und durch den Druk

der Schraube 8 in dieser Stellung erhalten werden kann, indem diese Schraube durch

die eine Seite der Buͤchse geht und auf dem Winkelhebel 5 aufruht. Die

Laͤnge des Winkelhebels kann dieser Einrichtung zu Folge nach Belieben

modificirt und in wenigen Secunden abgeaͤndert werden. An der Basis dieses

Knopfes 7 ist eine feststehende Rolle 9 von einem Zoll im Durchmesser angebracht, in

der sich eine tiefe V foͤrmige Fuge oder Kehle

befindet. An diesem Zapfen ist die Verbindungsstange 10,10 eingehaͤngt,

welche am Ruͤken des Spiegels festgemacht ist. Ein beinahe gleicher Hebel 11

ist an der entgegengesezten Seite der Maschine an jener Welle oder Achse angebracht,

die die Rollen v, w und x

fuͤhrt; er unterscheidet sich naͤmlich von ersterem nur dadurch, daß

sich an dem staͤhlernen Knopfe der Schieberbuͤchse, der die

Verbindungsstange k aufnimmt, und der das Winkeleisen

i in Bewegung sezt, keine Rolle befindet. Die

Verbindungsstangen werden auf folgende Weise an den Winkelhebeln befestigt. Man

befestigt an der Seite der hoͤlzernen Verbindungsstange 10 zunaͤchst

an dem Winkelhebel durch Schrauben oder Nieten eine gehaͤrtete Stahlplatte

von der Form, welche in Fig. 3 mit 12 bezeichnet

ist; und haͤngt dann die Auskerbung oder den Ausschnitt, der sich in dieser

Platte befindet, an den Hals des Knopfes 7, an den sie genau zu passen hat. Die

Platte 13, die sich an der unteren Seite der Verbindungsstange um eine Schraube

dreht, erhaͤlt, wenn sie unter den Knopf gedruͤkt wird, die Platte 12

an Ort und Stelle,

und hindert dieselbe sich auszuhaken. Diese Befestigungsweise eignet sich

hauptsaͤchlich fuͤr die Stange 10,10, da diese waͤhrend des

Polirens nicht selten schnell losgemacht werden muß.

Um nun den Spiegel in Bewegung zu sezen, verfertige man sich aus hartem Zinne (pewter) einen sogenannten Ruͤken (back), der 2/3 des Durchmessers des Spiegels und

fuͤr einen 9zoͤlligen Spiegel in der Mitte einen vollen halben Zoll

Dike hat, waͤhrend gegen die Raͤnder hin seine Dike allmaͤhlich

bis auf 1/8 Zoll abnimmt. Die untere Flaͤche dieses Ruͤkens muß so

abgedreht werden, daß sie so genau als moͤglich an die hintere oder

Ruͤkenflaͤche des Spiegels paßt; und durch deren Mitte muß eine

weibliche Schraube von 1 1/2 Zoll im Durchmesser gedreht werden. Dieser

Ruͤken ist mit weichem Peche so an den Spiegel zu kitten, daß sein

Mittelpunkt genau mit jenem des Spiegels zusammenfaͤllt. In die Schraube

dieses zinnernen Ruͤkens muß ein messingener Griff eingepaßt werden, und

dieser hat die aus Fig. 4 ersichtliche Form. Die Schraube 14 hat 1 Zoll Laͤnge und 1

1/2 Zoll im Durchmesser; das Randstuͤk 15 hat bei einem Durchmesser von 2 1/4

Zoll 1/8 Zoll Dike; der Cylinder 16 ist bei 1 1/2 Zoll im Durchmesser einen halben

Zoll lang; das quadratische Prisma 17 ist das groͤßte, welches aus dem

Cylinder geformt werden kann, und hat einen Zoll Hoͤhe; auf seinem Scheitel

steht eine Schraube 18 von 1/2 Zoll im Durchmesser und einem Zolle in der

Laͤnge. Dieser sogenannte Griff oder Haͤlter (handle) muß nun fest in den zinnernen Ruͤken geschraubt werden,

bevor dieser an den Spiegel gebracht wird; auch muß man auf das Ende der Schraube

eine duͤnne Papierscheibe kleben, damit kein Pech in das Gefuͤge

eindringen kann, was die Abnahme des messingenen Griffes bedeutend erschweren

wuͤrde. Der Cylinder 16 dieses Griffes nimmt die Ringe der beiden

Verbindungsstangen 10,10 und j auf, deren Bau man aus

Fig. 5

deutlich ersieht; 19 ist naͤmlich ein starker Ring aus Messingblech von 2

Zoll Weite, welcher genau an den cylindrischen Theil des Griffes paßt. Das

Angelgewinde 20 gestattet diesem Ringe der Kruͤmmung des Polirinstrumentes zu

folgen; es endigt sich in zwei Messingplatten 21,21, welche fest an die

hoͤlzerne Verbindungsstange 10,10 genietet werden. Die Verbindungsstangen

muͤssen eine solche Laͤnge haben, daß, wenn die Knoͤpfe der

verschiebbaren Buͤchsen der beiden Winkelhebel uͤber die Mittelpunkte

der entsprechenden Achsen gebracht werden, die Seiten oder Arme des Winkeleisens mit

den Seiten des vierekigen Brettes, auf dem es steht, parallel laufen. Die

Mittelpunkte der Ringe 10,10 und j muͤssen mit

dem Mittelpunkte des Polirinstrumentes zusammenfallen, wenn dieselben an den Cylinder

des messingenen Griffes, der in den zinnernen Ruͤken geschraubt ist, gebracht

werden. Zwischen das Randstuͤk 15 und den zunaͤchst liegenden Ring muß

ein Waͤscher aus feinem Kartenpapier gelegt werden; ein gleicher ist auch

zwischen die beiden Ringe, und ein dritter zwischen den oberen Ring und die

hoͤlzerne Rolle 22 zu legen, die die Ringe an ihren Stellen erhaͤlt,

und dem Spiegel die kreisende Bewegung mittheilt. Diese Rolle soll aus leichtem

Holze verfertigt seyn, und bei einem Durchmesser von 14 bis 15 Zoll am Rande, in

welchen eine tiefe Furche geschnitten ist, 3/8 Zoll in der Dike haben,

waͤhrend sie in der Mitte durch ein Stuͤk hartes Holz, welches sich in

einem Umfange von 6 Zoll erstrekt, und sich gegen die Raͤnder hin

allmaͤhlich verflacht, bis zur Staͤrke eines Zolles verdikt ist. Diese

Rolle paßt an das Prisma des messingenen Griffes, und wird durch eine kreisrunde

Schraubenmutter aus Buchsholz, welche auf die obere oder kleinere Schraube des

Griffes geschraubt wird, nieder gehalten. Diese Rolle, welche in Fig. 1 mit 22 bezeichnet

ist, erhaͤlt ihre kreisende Bewegung mittelst des Laufbandes 23,23 von der

feststehenden Rolle 9 her, die an dem Knopfe 7 des Winkelhebels 5 angebracht ist. 24

ist eine kleine Leitungs- oder Spannungsrolle von 2 Zoll im Durchmesser, die

sich an dem einen Ende eines flachen Messingstreifens von beilaͤufig 6 Zoll

Laͤnge befindet, waͤhrend dessen entgegengeseztes Ende mittelst einer

Schraube an dem oberen Theile der Verbindungsstange 10,10 festgemacht ist. Dieser

Messingstreifen oder dieser Stab bewegt sich mit einer gewissen Steifheit um die

Schraube, und bleibt daher unter jedem Winkel stehen, unter welchen man ihn

stellt.

Die Bewegungen der Maschine werden hienach leicht verstaͤndlich seyn.

Wenn der eine der Winkelhebel dadurch, daß man den Knopf in dem Mittelpunkte der

Bewegung fixirt, bis auf nichts verkuͤrzt wird, so wird der andere bewirken,

daß sich der Spiegel quer uͤber den Mittelpunkt des Polirinstrumentes nach

Ruͤk- und Vorwaͤrts bewegt; und da sich das Polirinstrument

unterdessen langsam nach der einen, und der Spiegel nach der entgegengesezten

Richtung umdreht, so werden die einzelnen Theile ihre relativen Stellungen

fortwaͤhrend veraͤndern. Die Ausdehnung der Bewegung oder des Zuges,

der durch jeden Winkelhebel hervorgebracht wird, wird das Doppelte der Laͤnge

des Winkelhebels betragen; und diese Ausdehnung laͤßt sich in jedem

Augenblike durch Verschiebung der Buͤchse mit dem Knopfe an dem Winkelhebel

veraͤndern.

Ersezt nun, beide Winkelhebel seyen auf gleiche Laͤnge gestellt, das Band

laufe uͤber die beiden Rollen w und 3 von 9 3/4

und 9 Zoll im

Durchmesser, und die Winkelhebel stehen zu jeder Zeit senkrecht, und folglich unter

rechten Winkeln gegen ihre Verbindungsstangen, so werden sie, indem ihre Bewegung

beinahe vollkommen gleich ist, waͤhrend einer Umdrehung beinahe vollkommen

parallel mit einander bleiben: deren gemeinschaftliche Wirkung wird also seyn, daß

sich der Spiegel in der Diagonale der beiden Kraͤfte bewegt, und beinahe in

gerader Richtung uͤber den Mittelpunkt des Polirinstrumentes zwei

Querzuͤge macht. So wie jedoch die Rolle w drei

Umdrehungen vollbracht hat, so werden die Winkelhebel, die anfangs parallel mit

einander waren, nun unter rechten Winkeln gegen einander gestellt seyn; und die

Folge hievon wird seyn, daß der eine Winkelhebel, der unter einem rechten Winkel

gegen seine Verbindungsstange steht, dieser die groͤßte Geschwindigkeit

mittheilt, waͤhrend der andere Winkelhebel mit seiner Verbindungsstange

parallel laͤuft, und ihr kaum irgend eine Bewegung mittheilt. Da sich der

Spiegel gerade zu dieser Zeit in seiner groͤßten Entfernung von dem

Mittelpunkte des Polirinstrumentes befindet, so wird der erste Winkelhebel, indem er

unter rechten Winkeln und als eine fortwaͤhrend deflectirende Kraft auf den

Spiegel wirkt, diesen veranlassen eine beinahe kreisrunde Curve um den Mittelpunkt

des Polirinstrumentes zu beschreiben. Bei jeder Umdrehung naͤhert sich diese

Curve aber der geraden Linie oder dem queren Zuge uͤber den Mittelpunkt des

Polirinstrumentes; und nach drei weiteren Umdrehungen der Rolle w wird sie wieder einen beinahe vollkommen queren Zug

erzeugen, der dann allmaͤhlich nach der entgegengesezten Seite in eine Curve

uͤbergehen wird.

Wenn das Laufband hierauf auf die Rollen x und 4

geschafft wird, von denen die eine 7 1/2 und die andere 11 1/4 Zoll im Durchmesser

hat, so werden die Uebergaͤnge von den Curven zu den geraden Zuͤgen so

rasch auf einander folgen, daß die Bahn des Spiegels einiger Maßen einem großen

geschriebenen L aͤhnlich werden, und bei

haͤufiger Wiederholung das Polirinstrument nach jeder Richtung

uͤberdeken wird.

In diesen beiden Faͤllen wurden die beiden Winkelhebel von gleicher

Laͤnge angenommen; es erhellt also offenbar, daß man durch Abaͤnderung

der gegenseitigen Verhaͤltnisse derselben zu einander eine unendliche

Verschiedenheit der Curven hervorbringen kann.

Wollte man durch kreisrunde oder elliptische um den Mittelpunkt des Polirinstrumentes

gefuͤhrte Zuͤge poliren, so koͤnnte dieß leicht geschehen, wenn

man an den Wellen, die die Winkelhebel bewegen, zwei Rollen mehr, jede zu 9 3/8 Zoll

im Durchmesser anbraͤchte. Da sich naͤmlich die beiden Winkelhebel nun

mit gleicher Geschwindigkeit bewegen wuͤrden, so wuͤrden sie, wenn man

sie beim Beginne der

Bewegung unter rechten Winkeln stellen wuͤrde, ihre gegenseitige Stellung

beibehalten; waͤren sie daher von gleicher Laͤnge, so wuͤrde

sich der Mittelpunkt des Spiegels in einem Kreise um den Mittelpunkt des

Polirinstrumentes bewegen; waͤren sie hingegen von ungleicher Laͤnge,

so waͤre die Bahn eine Ellipse.

Fuͤr diejenigen, die weder meine Maschine selbst, noch auch ein Modell

derselben arbeiten sahen, habe ich versucht, den Lauf des Mittelpunktes des Spiegels

uͤber die Oberflaͤche des Polirinstrumentes in einigen Zeichnungen

anschaulich zu machen. Ich befestigte zu diesem Behufe an der Stelle des

Polirinstrumentes ein Stuͤk Kartenblatt, und vereinigte die beiden

Verbindungsstangen in einem Roͤhrenstuͤke, durch welches ich einen

Bleistift stekte, den ich so beschwerte, daß er zeichnete.

Beim Beschreiben von Fig. 6 waren beide Winkelhebel so befestigt, daß sie einander parallel

und senkrecht waren, wodurch der Bleistift in den Mittelpunkt kam. Eine

Viertelumdrehung der Winkelhebel fuͤhrte den Bleistift bis zu 25, also

beinahe in einer geraden Linie; bei 25 wendete er aber rasch um, und zog die etwas

gekruͤmmte Linie bis 26; und von hier kehrte er wieder durch eine andere

Curve, die eine noch groͤßere Kruͤmmung hatte, als die beiden

fruͤheren, zuruͤk. Auf diese Weise erschienen die in Fig. 6 gezogenen Linien,

aus denen man ersehen wird, daß bei der fuͤnften und sechsten Linie die

Curven beinahe zu Kreisen wurden, indem die Winkelhebel um diese Zeit beinahe rechte

Winkel mit einander bildeten. Von hier aus begannen aber die Curven, wie man sieht,

sich wieder zu schließen, so daß sie bei der 11ten und 12ten Umdrehung der

Winkelhebel zu vollkommenen Ellipsen, und endlich nach abermaligem Eintreten des

Parallelismus der Winkelhebel zu einer beinahe geraden Linie wurden. Die Maschine

ward angehalten, nachdem der Bleistift den Mittelpunkt erreicht hatte. Das

Verhaͤltniß der Durchmesser der Rollen, die die Winkelhebel in Bewegung

sezten, war beilaͤufig wie 23 zu 24, und die Winkelhebel hatten gleiche

Laͤnge. Ich nenne die beschriebene Figur die primitive Figur dieses

Verhaͤltnisses. Haͤtte ich die Maschine noch weiter arbeiten lassen,

so wuͤrde eine aͤhnliche Figur wiederholt worden seyn: jedoch nicht

genau an derselben Stelle, ausgenommen der Parallelismus der Winkelhebel

waͤre genau zu derselben Zeit eingetreten, zu welcher sie in horizontale

Richtung kamen, was wahrscheinlich nie eintrifft.

Da beide Arme des Winkeleisens gleich sind, so wird die Entfernung von 26 bis 27 die

doppelte Laͤnge des einen, und die Entfernung von 26 bis 28 die doppelte

Laͤnge des anderen Winkelhebels betragen; und eben so wird der Durchmesser

jener Zuͤge, welche beinahe Kreise bildeten, diesen Linien gleich seyn. Die wahrhaft elliptischen oder

queren Zuͤge hingegen werden sich zu der doppelten Laͤnge der

Winkelhebel wie √(2 : 1), oder wie die Diagonale eines Quadrates zu einer

seiner Seiten verhalten. Man darf dieß nie aus den Augen verlieren, wenn man die

Laͤnge des Zuges, die man dem Spiegel beim Poliren zu geben wuͤnscht,

berechnen will: da die Laͤnge des Zuges bekanntlich jederzeit die Figur

bestimmt.

Auf aͤhnliche Weise urtheilt man, wenn die Winkelhebel von ungleicher

Laͤnge sind. Wenn der eine Winkelhebel z.B. doppelt so lang ist, als der

andere, so werden die Linien den in Fig. 6 beschriebenen

aͤhnlich, allein in ein Parallelogramm eingeschlossen seyn, dessen Seiten

sich wie 1 zu 2 verhalten.

Wer aus der Erfahrung weiß, welche Wirkung eine Verschiedenheit in der Methode der

Bewegung in Hinsicht auf die Gestalt der Spiegel hervorbringt, dem wird leicht

begreiflich werden, wie man mit dieser Maschine jeden Kegelschnitt, den man bisher

beim Poliren mit der Hand erzielte, mit weit mehr Sicherheit und

Regelmaͤßigkeit herstellen kann. Denn selbst der gewandteste Arbeiter kann

nicht nur nicht die Laͤnge des Zuges, den er beim Poliren mit der Hand

anwendet, berechnen; sondern auch die theilweise wirkende Hize hat einen wahrhaft

uͤberraschenden Einfluß auf die Gestalt eines Spiegels; und es ist rein

unmoͤglich, die Wirkung jener Hize in Anschlag zu bringen, die beim Poliren

von der Hand des Arbeiters ausgeht. Der ungleiche Druk der Hand, der bei aller

Sorgfalt nicht gaͤnzlich vermieden werden kann, bewirkt endlich, wie ich

glaube, oft, daß der Scheitel der Parabel an einigen Stellen des Spiegels von deren

Mittelpunkt abweichend befunden wird.

Da es meine Absicht ist, so bald als moͤglich eine Abhandlung uͤber das

Schleifen und Poliren der Spiegel mit Angabe der Verfertigung des Polirinstrumentes,

der Bereitung des Polirpulvers, der Haͤrte des Peches, der Wirkung

verschiedener Geschwindigkeiten und verschieden geformter Polirinstrumente, und der

Abweichungen, welche verschiedene Bewegungen der Maschine in Hinsicht auf die

Gestalt des Spiegels hervorbringen, vorzulegen, so will ich hier fuͤr

diejenigen, die einen Versuch mit meiner Maschine anstellen wollen, nur einige

praktische Winke beifuͤgen.

Die Haͤrte des Peches ist von groͤßter Wichtigkeit; sie soll eine

solche seyn, daß Querfurchen, die in dasselbe geschnitten wurden, nach 4- bis

5stuͤndigem Poliren nur ein Drittel in ihrer Breite verloren haben.

Waͤre der Verlust groͤßer, so waͤre das Pech zu weich, und nie

koͤnnte man mit einem damit behandelten Spiegel ein scharf begraͤnztes Bild

erhalten: selbst wenn seine Gestalt im Allgemeinen parabolisch und seine Politur

ausgezeichnet erscheinen moͤchte.

Um eine feine Politur zu erhalten, ist nothwendig, daß man das Polirinstrument immer

feucht erhaͤlt und nie troken werden laͤßt, wie dieß die Arbeiter

hauptsaͤchlich deßwegen zu thun pflegen, weil es außerordentlich schwer ist,

sich ein Pulver von solcher Feinheit zu verschaffen, daß es sich zum Naßpoliren

eignet. Ich verschaffe mir ein solches Pulver, indem ich Colcothar oder rothes

Eisenoxyd lange Zeit in einem porcellanenen oder achatenen Moͤrser abreibe,

die feineren Theile davon mit Wasser abschwemme, und die groͤberen wieder in

den Moͤrser zuruͤkbringe. Das gesammelte abgeschlaͤmmte Pulver

ruͤhre ich in einem langen cylindrischen Gefaͤße mit duͤnnem

Gummiwasser an, in welchem sich die feineren Theile lange schwebend erhalten,

waͤhrend die groͤberen zu Boden fallen. Den oberen Theil dieses

Gummiwassers nun gieße ich nach gehoͤriger Zeit ab, um ihn mit Wasser zu

verduͤnnen, wo sich dann nach 2–3 Tagen Ruhe ein Pulver von solcher

Feinheit absezen wird, daß es im lezten Stadium des Polirens angewendet werden kann.

Wenn das Polirinstrument reichlich mit gewoͤhnlichem geschlaͤmmten

Colcothar uͤberzogen worden ist, so seze ich den Spiegel 1 1/2 bis 2 Stunden

lang in Bewegung; nach dieser Zeit wasche ich sowohl das Polirinstrument, als den

Spiegel mit einer Kameelhaarbuͤrste und mit Wasser ab, welches genau die

Temperatur des ersteren haben muß. Dann erst wende ich das oben beschriebene, ganz

feine Pulver an, welches ich nach Bedarf mit einer Aufloͤsung von

kohlensaurem Natron, wozu ich auf eine Unze Wasser 5–6 Gran nehme, befeuchte;

dadurch wird der Pechoberflaͤche naͤmlich ihre Schaͤrfe

genommen, ohne daß ihre Gestalt dabei beeintraͤchtigt wird, wie dieß bei

einer Erhoͤhung der Temperatur jederzeit der Fall ist.

Um sicher und regelmaͤßig eine vollkommene Figur zu erzielen, muß

waͤhrend des Polirens des Spiegels die Laͤnge der Winkelhebel

abgeaͤndert werden: ein Umstand, der meiner Ansicht nach hoͤchst

wichtig und von wesentlichem Einflusse ist. Der Spiegel soll zum Theil mit sehr

freien und kuͤhnen, zum Theil mit sehr kurzen, und zum Theil mit

Zuͤgen von mittlerer Laͤnge polirt werden. Wie oft und in welchem

Grade diese Abaͤnderungen Statt finden sollen, ist eine sehr complicirte und

schwer zu ergruͤndende Frage, die ich gegenwaͤrtig nicht mit

Zuversicht zu beantworten im Stande bin; doch glaube ich rathen zu koͤnnen,

das Verhaͤltniß der Laͤngen immer zwischen 3 zu 2 und 2 zu 1 zu

erhalten.

Das Polirinstrument soll in dem bleiernen pfannenartigen Gefaͤße immer mit so

viel Wasser umgeben seyn, daß die Kugel eines kleinen Thermometers damit bedekt ist. Denn das Pech wird

selbst durch eine kleine Veraͤnderung der Temperatur so angegriffen, daß,

wenn waͤhrend des Polirens irgend ein bedeutender Temperaturwechsel vorkommen

sollte, man vergebens auf ein gutes Resultat hoffen wuͤrde.

Große Aufmerksamkeit ist endlich auf die Geschwindigkeit des Spiegels zu verwenden.

40 bis 50 Zuͤge per Minute, wenn die Zuͤge

im Verhaͤltnisse zu dem Durchmesser des Spiegels lang sind, oder 50 bis 60,

wenn sie kurz sind, geben eine Geschwindigkeit von gehoͤrigem Grade;

geschieht die Bewegung rascher, so wird nicht nur die Oberflaͤche des Peches

erhizt werden, sondern auch die Gestalt des Spiegels wird eben so sehr

beeintraͤchtigt werden, wie durch die Hize, die sich beim Poliren mit der

Hand entwikelt.

Anhang.

Nachdem obiger Aufsaz bereits geschrieben war, mußte ich meinem Freunde, Hrn.

Capitaͤn Kater, der allen Astronomen und Physikern

ruͤhmlich bekannt ist, bei der Zusammensezung einer Polirmaschine von 5 Fuß

Laͤnge beistehen. Mein Freund fand hiebei und bei genauer Untersuchung der

Bahn, die der Spiegel auf der Oberflaͤche des Polirinstrumentes beschrieb,

daß es nicht noͤthig sey, daß sich das Polirinstrument fortwaͤhrend

umdrehe. Ich stimmte ihm in dieser Ansicht bei, und einige Versuche

uͤberzeugten uns auch von der Richtigkeit derselben. Die Maschine

laͤßt sich hiedurch bedeutend vereinfachen, ohne daß, wie mir scheint, irgend

eine nachtheilige Wirkung hieraus erwaͤchst. Die Umdrehungen des

Polirinstrumentes werden durch mehrere Theile der Maschine erzeugt, die den Bau

derselben sehr erschweren; da nun diese Bewegungen nicht noͤthig sind, so

werden folgende Theile entbehrlich: die Doke e und ihr

Halsring; ihre breite eiserne Scheibe, an der sich das Polirinstrument befindet; die

endlose Schraube o mit ihrer Rolle; die an der Welle des

Flugrades befindliche Rolle q und deren Laufband. Statt

dieses Apparates nun befestigten wir mir vier Schrauben ein zolldikes Brett von

einem Fuße im Gevierte an dem Gestelle, und zwar auf solche Weise, daß dessen

Mittelpunkt an jenen Theil des oberen Querstuͤkes zu stehen kam, durch

welchen die Doke gestekt werden muͤßte, im Fall eine solche noͤthig

waͤre. Auf diesem Brette befestigte ich ein anderes vierekiges Brett von

gleichen Dimensionen; und zwar mittelst einer starken Schraube, die durch den

Mittelpunkt beider ging: so zwar, daß das obere Brett nach Belieben mit der Hand um

diese Schraube gleichwie um eine Achse gedreht werden konnte, und dabei doch so

viele Reibung Statt fand, daß es an Ort und Stelle stehen blieb, ohne daß man

befuͤrchten durfte, daß es sich in Folge der Bewegung des Spiegels umdrehe.

An diesem oberen Brette nun wurde das Polirinstrument und dessen bleierner Trog mit

vier gewoͤhnlichen Schrauben befestigt. Waͤhrend der Spiegel polirt

wird, wird dieses Brett alle 15 oder 20 Minuten um den vierten Theil gedreht.

Uebrigens kann das obere Brett auch rund seyn, und an die Tangentenschraube

streifen, wodurch es, da seine Bewegung eine so langsame ist, in Thaͤtigkeit

erhalten wird. Eine Doke, die vielleicht doch das Beste seyn duͤrfte, ist

nicht absolut nothwendig, um die Bewegung sanfter zu machen.

Ein Gegenstand von groͤßter Wichtigkeit ist die Befestigung des Apparates an

dem Spiegel; denn Jedermann, der sich mit der hoͤchst delikaten und oft so

muͤhseligen Verfertigung von Teleskopspiegeln abgegeben hat, weiß, daß gar

haͤufig ein schoͤner Spiegel beim Abnehmen des Ruͤkens zu

Grunde geht. Wenn ein Spiegel waͤhrend des Polirens auf irgend eine Weise,

und sey es auch nur durch eine geringe, von Außen einwirkende Kraft gedruͤkt

oder sonst beeintraͤchtigt wird, so wird er in dem Augenblike, in welchem

diese Kraft auf ihn zu wirken aufhoͤrt, die Gestalt, die er waͤhrend

deren Einwirkung annahm, veraͤndern. Ja die Spiegel sind so empfindlich, daß

der leichte Schlag, der zum Losmachen des Ruͤkens ohne Anwendung der

Waͤrme erforderlich ist, oder die Hize, die zum Schmelzen des Peches

noͤthig ist, hinreicht, um seine Form und Gestalt zu beeintraͤchtigen.

Ich belasse daher aus diesem Grunde an schoͤnen Newton'schen Spiegeln jedes Mal den Ruͤken, womit sie polirt

wurden.

Um nun auch diese Quelle der Unsicherheit zu beseitigen, befestigt Capitaͤn

Kater den Apparat an einen losen Ruͤken aus

starkem Zinne, um welchen ein Ring laͤuft, der genau so geformt ist, wie der

Dekel einer gewoͤhnlichen runden, zinnernen Theebuͤchse, und dessen

Tiefe etwas geringer ist, als die Dike des Spiegels, damit er das Pech nicht

beruͤhre. Dieser Ring muß um so viel groͤßer seyn, als der Spiegel,

daß er, wenn er innen mit Leder ausgefuͤttert ist, nach keiner Richtung auf

den Rand des Spiegels druͤkt.

Der Spiegel macht nach dieser Methode vollkommen entsprechende Umdrehungen; auch wird

der Ring waͤhrend des Polirens nicht emporsteigen, wenn der Rand des Spiegels

senkrecht gegen dessen Oberflaͤche gerichtet ist. Ist der Spiegel hingegen am

Rande stark abgedacht, so muß der Apparat mit Pech angekittet werden. In diesem

Falle rathe ich jedoch, eine Scheibe aus dikem, weichen Bokleder dazwischen zu

legen, und nur einen solchen Grad von Hize anzuwenden, daß das Pech erweicht wird,

ohne zu schmelzen: dieß ist naͤmlich deßhalb noͤthig, damit das Pech

nicht in das Leder eindringt, so daß eine leichte Bewegung zwischen dem Spiegel und dem

Ruͤken moͤglich bleibt.

Ich bin vollkommen uͤberzeugt, daß ein loser Dekel, so wie ich ihn beschrieben

habe, mit den Rollen 9 und 22, und mit dem Laufbande 23, wie in Fig. 1, ausgestattet, die

Bewegungen des Spiegels eben so gut bewirken wird, als dieß nach der bisher von mir

befolgten Methode der Fall war: vorausgesezt, daß der Rand des Spiegels nicht

abgedacht ist. Sollte in irgend einem Falle ja ein Ruͤken an den Spiegel

gekittet werden muͤssen, so rathe ich wenigstens immer ein Stuͤk

weiches Leder dazwischen zu legen.

Tafeln