| Titel: | Verbesserungen an den Kunstwebestühlen zum Weben von Baumwolle und anderen Faserstoffen, worauf sich John Ramsbottom, Mechaniker von Todmorden, in der Grafschaft Lancaster, und Richard Holt, Eisengießer ebendaher, am 12. Jul. 1834 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 57, Jahrgang 1835, Nr. XVII., S. 95 |

| Download: | XML |

XVII.

Verbesserungen an den Kunstwebestuͤhlen

zum Weben von Baumwolle und anderen Faserstoffen, worauf sich John Ramsbottom, Mechaniker von Todmorden, in der Grafschaft Lancaster, und Richard Holt, Eisengießer ebendaher, am 12. Jul. 1834 ein Patent

ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of

Arts. Mai 1834, S. 65.

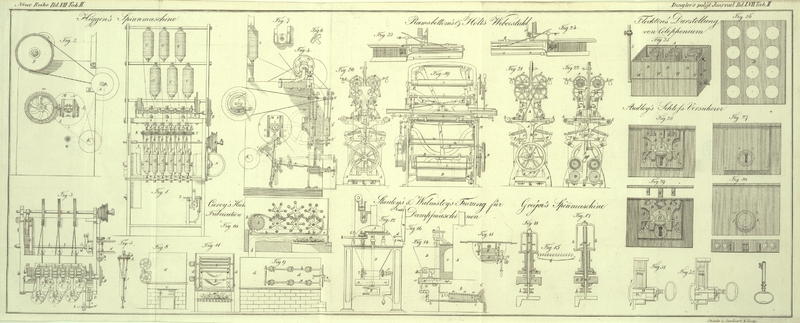

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Verbesserte Kunstwebestuͤhle zum Weben von Baumwolle

etc.

Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Erfindungen beruhen auf einer

eigenthuͤmlichen und neuen Anordnung und Verbindung der gewoͤhnlichen,

zu einem Webestuhle gehoͤrigen Theile und Vorrichtungen, in Folge deren der

Patenttraͤger mittelst der Thaͤtigkeit einer kreisenden Welle, die

ihre Bewegung durch Dampf, Wasser oder irgend eine andere Triebkraft mitgetheilt

erhaͤlt, zwei Stuͤk Zeug auf ein Mal zu weben im Stande ist. Zugleich

ist hiemit aber eine neue Vorrichtung verbunden, mit deren Huͤlfe die

arbeitenden Theile des Webestuhles augenbliklich angehalten werden, so oft der

Eintragfaden bricht; und eben so ist auch noch ein anderer neuer Apparat angebracht,

der ein Paar selbstthaͤtiger Spannstoͤke oder Tempel bildet, womit die

Arbeit in gehoͤriger Breite ausgespannt erhalten wird.

Die Kettenfaͤden sind an diesem verbesserten Kunstwebestuhle nicht wie

gewoͤhnlich horizontal, sondern senkrecht und in zwei Reihen aufgezogen. Die

eine Reihe laͤuft in der Fronte des Webestuhles von einem unteren

Ketten- oder Werkbaume an einen oberen, waͤhrend die andere auf

gleiche Weise, jedoch am Hinteren Theile oder am Ruͤken des Webestuhles

aufgezogen ist. Anstatt daß sich die doppelte Lade, in welcher die

Riethblaͤtter angebracht sind, wie an den gewoͤhnlichen

Webestuͤhlen im Haͤngen schwingt, bewegt sie sich hier in senkrechter

Richtung auf und nieder, waͤhrend die Geschirre, wodurch die Gelese der

Ketten geoͤffnet werden, mittelst eines Schwunghebels in horizontaler

Richtung hin und her bewegt werden.

Fig. 19 zeigt

die Fronte des neuen Kunstwebestuhles in geometrischem Aufrisse; Fig. 20 gibt eine

aͤhnliche Ansicht seines zur Linken gelegenen Endes; Fig. 21 zeigt das rechte

Ende, und Fig.

22 ist ein senkrechter Durchschnitt, in der Nahe des linken Endes des

Webestuhles genommen.

A, A, A ist das Gestell, welches die arbeitenden Theile

des Webestuhles traͤgt. B, B ist die Kurbelwelle, womit der

Stuhl in Bewegung gesezt wird, und an deren Ende eine fixirte und eine lose Rolle

angebracht ist, uͤber welche ein von der rotirenden Triebkraft

herfuͤhrendes Band laͤuft. Zur Ausgleichung und Regulirung der

Bewegungen sind an den Enden der Kurbelwelle auch Flugraͤder angebracht. C, C sind die Kettenbaͤume, die sich mit ihren

Zapfen frei in senkrechten Spalten drehen, welche zu diesem Behufe in den

Endgestellen angebracht sind. D, D sind Reibungswalzen,

auf denen der Umfang der Kettenbaͤume aufruht, und die ihre kreisende

Bewegung von einem an der Kurbelwelle B angebrachten,

kreisenden Daͤumlinge z mitgetheilt erhalten.

Dieser Daͤumling, den man aus Fig. 19 ersieht, wirkt

naͤmlich, indem er sich dreht, auf das Ende eines rechtwinkelig gebogenen

Hebels y, y, welcher von einem in dem Querriegel des

Gestelles angebrachten Zapfen oder Stuͤzpunkte herabhaͤngt; und an dem

unteren Ende dieses Hebels befindet sich, wie durch Punkte angedeutet ist, ein

Faͤnger oder Sperrkegel x, der in die

Zaͤhne des Sperrrades w eingreift. Durch die

Umdrehung des Daͤumlinges z wird der belastete

Hebel y in schwingende Bewegung versezt, und die Folge

hievon ist, daß der Sperrkegel x bei jeder Umdrehung das

Sperrrad w um einen Zahn weiter bewegt.

Durch die kreisende Bewegung des Sperrrades w und seiner

Achse oder Welle wird auch die Schraube ohne Ende oder der Wurm v, v umgetrieben, der in die an den Achsen oder Wellen

der Reibungswalzen D, D angebrachten Zahnraͤder

eingreift, und dadurch nicht nur diese Walzen, sondern durch deren Reibung an den

Kettenbaͤumen C, C auch diese mit einer solchen

Geschwindigkeit umtreibt, wie sie zur gehoͤrigen Abgabe der Kette

erforderlich ist. Die Kettenfaͤden, welche von den Walzen kommen, laufen dann

unter den Reibungswalzen D weg, und gelangen zwischen

den Spannungsstaͤben u, u, die in den

Federklammern t, t aufgezogen sind, und welche den

Kettenfaͤden die gehoͤrige Elasticitaͤt geben, aufwaͤrts

gegen die Werkbaͤume G, G. E, E sind die

Geschirre, welche horizontal angebracht, und mittelst Spannungsriemen an den

vibrirenden Walzen L, L befestigt sind. F, F sind die beiden Laden, von denen jede ein

horizontal angebrachtes Riethblatt fuͤhrt; sie sind mit ihren Enden an den

kreuzfoͤrmigen Stuͤken H, H, H, H

befestigt, und diese bewegen sich zwischen den Fuͤhrwalzen r, r, r, r senkrecht auf und nieder, leztere sind, wie

Fig. 22

zeigt, an Zapfen aufgezogen, die in den Endgestellen befestigt sind.

Mit den kreuzfoͤrmigen Stuͤken H, H stehen

durch Zapfengefuͤge Riemen oder Staͤbe I,

I in Verbindung, die an den Winkelhebeln oder Kurbeln der Welle B angebracht sind; so wie sich daher die Kurbelwelle umdreht, bewegen

diese Stangen die kreuzfoͤrmigen Stuͤke mit den Laden in senkrechter

Richtung auf und nieder, damit die Eintragfaden ausgehoben werden.

Die zum Weben glatter Zeuge bestimmten Geschirre E, E,

welche durch die Spannungsriemen mit den vibrirenden Walzen L, L, in Verbindung stehen, werden zum Behufe des Oeffnens der

Kettengelese mittelst eines Schwunghebels M hin und her

bewegt; denn dieser Hebel ist an einem Laufbande s, s

befestigt, welches uͤber Rollen, die an dem Ende der Walzen L, L angebracht sind, laͤuft. Der Hebel M schwingt sich um seinen in dem Endgestelle befestigten

und aus Fig.

21 ersichtlichen Stuͤzpunkt oder Zapfen g; und wird durch ein herzfoͤrmiges, durch Punkte angedeutetes

Muschelrad N in Bewegung gesezt, indem sich lezteres in

einem laͤnglichen Rahmen, der den unteren Theil des Hebels M bildet, umdreht. Das herzfoͤrmige Muschelrad

ist an einem Zahnrade p befestigt, welches in dem

Endgestelle an einem Zapfen aufgezogen ist; und sowohl dieses Zahnrad als das

Muschelrad erhalten ihre kreisende Bewegung durch ein an der Kurbelwelle

angebrachtes Getrieb o. So wie sich daher das Muschelrad

umdreht, kommt der Hebel M in Schwingung, wo dann durch

seine Verbindung mit dem Bande s auch den Geschirren die

Querbewegung mitgetheilt wird. O, O sind die Knechthebel

(pecker-levers), die an Zapfen

aufgehaͤngt sind, welche in dem oberen Gestelle befestigt sind; sie werden

durch die Stangen oder Schnuͤre P, P in

schwingende Bewegung versezt. Diese Stangen oder Schnuͤre P, P werden naͤmlich abwechselnd von den kleinen

Hebeln Q herabgezogen, von denen sich jeder an dem Ende

der horizontalen Schiebstange U in Zapfen dreht. An der

inneren Seite dieser kleinen Hebel Q ist eine

Reibungsrolle n angebracht, die man In Fig. 22 durch Punkte

angedeutet sieht; auf diese wirkt, so wie sich die Lade auf und nieder bewegt, ein

an einer schiefen Flaͤche angebrachter und an dem unteren Theile des Kreuzes

H befestigter Daͤumling R. So wie sich die Lade naͤmlich nach

Abwaͤrts bewegt, trifft der Daͤumling R

auf die Rolle des kleinen Hebels Q, und bewirkt, indem

er den Hebel zuruͤktreibt, daß die Schnur oder die Stange P ploͤzlich herabgezogen wird, und daß folglich

der Knechthebel O einen starken Stoß erhaͤlt, wie

er erforderlich ist, damit das Schiffchen laͤngs der doppelten Lade, d.h.

uͤber die obere Flaͤche der horizontalen Riethblaͤtter

hingeschleudert wird. Es versteht sich von selbst, daß an beiden Enden des

Webestuhles eine derlei Vorrichtung angebracht ist, und daß beide abwechselnd in

Thaͤtigkeit kommen.

Das horizontale Verschieben der Stange U, in Folge dessen

die Hebel Q abwechselnd durch die an den

entgegengesezten Seiten des Webestuhles angebrachten Daͤumlinge R in Bewegung gesezt werden, wird durch den aus dem

Schwunghebel M hervorragenden Arm S bewirkt. An diesem Arme befindet sich naͤmlich ein Zapfen m, der sich, wie Fig. 19 und 22 zeigen, in

einer in dem Ende des Hebels T angebrachten Fuge oder

Spalte bewegt. So wie sich daher der Hebel M schwingt,

hebt oder senkt dieser Stift m das Ende des Hebels T, wodurch dessen entgegengeseztes Ende die Stange U abwechselnd so hin und her schiebt, daß die Hebel Q abwechselnd in den Bereich der Daͤumlinge R gerathen.

Das Aufwinden des gewebten Zeuges auf die Werkbaͤume wird durch die Hebel V, V, die man aus Fig. 21 sieht,

hervorgebracht. Die oberen Enden dieser Hebel sind bei l,

l belastet, damit ihre unteren Enden dadurch gegen die hinter den

Schiffchenkammern befindlichen Stangen k, k

angedruͤkt werden. Mit jedem dieser Hebel steht durch ein Gefuͤge ein

Sperrkegel in Verbindung, der in die Zaͤhne der Sperrraͤder h, h eingreift, welche sich um Zapfen drehen, die in den

Seitengestellen der Maschine befestigt sind. Auf die Hebel V,

V wirken die Laden, indem sie empor- oder herabsteigen; d.h. die

Bewegung der Lade nach Abwaͤrts bewirkt, daß die Sperrkegel i, i uͤber die Zaͤhne der

Sperrraͤder h, h weggleiten, waͤhrend die

Bewegung nach Aufwaͤrts den Gewichten 1,1 gestattet die Sperrkegel i, i anzuziehen. Auf diese Weise werden also die

Sperrraͤder h, h nach und nach umgetrieben, und

mittelst eines Getriebes, welches sich an der Welle eines jeden dieser

Sperrraͤder befindet, und welches in die Zaͤhne der an den Wellen der

Werkbaͤume aufgezogenen Zahnraͤder g, g

eingreift, wird der gewebte Zeug allmaͤhlich auf die Baͤume G, G aufgewunden.

Die Vorrichtung, welche den Webestuhl zum Stehen bringt, wenn der Eintragfaden reißt,

besteht aus Hebeln W, W, die man fuͤglich

Haͤnde mit Fingern nennen kann. Sie sind an Stangen X,

X angebracht, die sich quer durch den Webestuhl erstreken, und die sich in

den Seitengestellen in Zapfenlagern umdrehen. Fig. 23 und 24 ist ein

Grundriß einer der Schiffchenbahnen (shuttle-races) der Lade, woran die Riethblaͤtter befestigt

sind. An jedem Ende des Riethblattes ist in der Schiffchenbahn eine Oeffnung

angebracht, welche mit einigen duͤnnen Draͤhten j, j geschlossen ist: welche Draͤhte jedoch so weit von einander

entfernt sind, daß die Finger der Hand W hindurchfallen

koͤnnen. Ist der Eintragfaden ganz, und erstrekt er sich ununterbrochen von

dem Werke bis zum Schiffchen, so laͤuft er quer und fest gespannt durch diese

Draͤhte, so daß er das Gewicht der Hand W

traͤgt und dieselbe emporluͤpft, wenn die Lade emporsteigt; so wie der Faden hingegen

abreißt, so traͤgt er die Finger nicht mehr laͤnger, und sie fallen

daher durch die Draͤhte herab.

Wie man sieht, ist an dem einen Ende einer jeden der Stangen X, X ein kleiner Hebel Y, Fig. 19 und 29 befestigt,

der mit einem anderen Hebel Z in Verbindung steht. In

der Kante eines jeden dieser Hebel befindet sich ein Ausschnitt oder ein

Aufhaͤlter. Wenn daher die Lade emporsteigt und der Faden ganz ist, so ist er

fest uͤber den offenen Draht i gespannt, und er

hebt die Finger W empor, wodurch die Stange X so weit umgedreht wird, daß die Hebel Y und Z in die durch Punkte

angedeutete Stellung zuruͤkgezogen werden. Bei dieser Stellung kann sich die

Lade ohne Hinderniß aus und nieder bewegen, und diese Stellung muͤssen diese

Theile auch haben, wenn der Webestuhl ungestoͤrt in Gang bleiben soll. So wie

aber einer der Eintragfaͤden bricht, so fallen die Finger der Hand W durch die Oeffnung j; die

Stange X wird nunmehr nicht gedreht, und der Hebel Z, welcher jezt vorwaͤrts steht, wie Fig. 21 zeigt,

wird der an dem Ende der Lade angebrachten Querstange f

seinen Ausschnitt darbieten. Wenn daher die Lade emporsteigt, so trifft sie nun auf

diesen Ausschnitt in dem Hebel Z; dadurch wird der Hebel

Z emporgehoben, und in Folge dieser Bewegung wird

auch die Schieberstange e, die mit diesen Hebeln Z in Verbindung steht, emporgehoben.

Ein an dem unteren Ende der Schieberstange e angebrachter

Stift oder Zapfen wirkt auf die seitliche Feder d; und

wenn sich die Schieberstange e in der aus Fig. 20

ersichtlichen Stellung befindet, so wird die Feder d

gespannt zuruͤkgehalten. Wenn die Stange e

hingegen auf die eben beschriebene Weise emporgehoben wird, so kann die Feder d auf einen kleinen, an der senkrechten Welle b befindlichen Arm c wirken.

Leztere Welle ist in Scheidenarmen, die aus den Endgestellen hervorragen,

aufgezogen.

Wenn daher die Stange f auf den in dem Hebel Z befindlichen Ausschnitt trifft, was jedes Mal

geschehen wird, so oft der Eintragfaden bricht, so wird die Schieberstange e emporgehoben, so daß die Feder d auf den Arm c wirken kann. Dadurch wird aber

die Welle b umgedreht, und hiedurch bewirkt, daß der an

dieser Welle angebrachte Laufbandfuͤhrer das Riggerband von der fixen Rolle

a auf die lose Rolle uͤbertraͤgt, und

hiemit den Webestuhl alsogleich zum Stillstehen bringt.

An dem Ruͤken einer jeden Schiffchenkammer befindet sich, wie an den

gewoͤhnlichen Webestuͤhlen ein Federhebel 3,3, der, wenn das

Schiffchen in der Kammer liegt, nach Außen getrieben wird, waͤhrend er, wenn sich

das Schiffchen nicht in der Kammer befindet, nach Einwaͤrts

faͤllt.

An dem Ruͤken einer jeden Schiffchenkammer ist ferner, wie Fig. 20 zeigt, ein

Herabhangender Fanghebel 4,4 befestigt, der, wenn der Federhebel 3,3 nach

Auswaͤrts getrieben ist, die senkrechte Stellung der Fanghebel 4,4

erhaͤlt; so wie hingegen der Federhebel 3 nach Einwaͤrts

faͤllt, geraͤth der Hebel 4 in eine schief geneigte Stellung, wie sie

in Fig. 20

durch Punkte angedeutet ist. Beim Emporsteigen der Lade kommt mm aber das Ende des

schief geneigten Fanghebels 4 gegen den Arm 5 zu stehen, der aus der Schieberstange

e hervorragt; und die Folge hievon ist, daß diese

Schieberstange emporgehoben wird, wodurch der an dem unteren Theile dieser Stange

e befindliche Schnabel 1 mit dem an dem Flugrade

befindlichen Schnabel 2 zusammentrifft, und der Webestuhl hiemit augenbliklich in

Stillstand geraͤth.

Die selbstthaͤtigen Tempel oder Spannstoͤke, womit der Zeug ausgedehnt

erhalten wird, besteht aus den fixirten Wangen (chaps)

6,6, Fig. 19,

die an dem Brustbaume 7,7 angebracht sind, und aus den beweglichen Wangen 8,8, die

innen mit Drahtkarden oder mit anderen rauhen Oberflaͤchen ausgestattet sind,

womit sie den Zeug in dem Maße, als er gewebt wird, festhalten. Die beweglichen

Wangen stehen durch die Stangen 9,9 mit den Enden der aufrechten Arme der gebogenen

Hebel 10,10 in Verbindung, die ihre Stuͤzpunkte in Zapfen haben, welche in

das Gestell eingelassen sind. Wenn daher die Lade emporsteigt, so heben die

Daͤumlinge R, R die Enden der horizontalen Arme

des gebogenen Hebels 10,10 empor; und dieß bewirkt, daß die Wangen herabgezogen

werden und den Zeug nicht laͤnger festhalten. Sinkt die Lade hingegen herab,

so treiben die V foͤrmigen Federn 11,11, die sich

zwischen den beiden aufrechten Armen der gebogenen Hebel 10,10 befinden, die

beweglichen Wangen nach Außen, so daß sie mit dem Zeuge in Beruͤhrung kommen.

Die Federn 11,11 erhalten die beweglichen Wangen ausgedehnt, und den gewebten Zeug

folglich in gehoͤriger Breite oder Weite ausgespannt.

Als ihre Erfindung erklaͤren die Patenttraͤger am Schlusse die

beschriebene Verbindung der einzelnen Mechanismen zu einem Webestuhle fuͤr

Baumwoll- und andere Zeuge; die Vorrichtungen, in Folge deren der Webestuhl

im Falle des Brechens der Eintragfaͤden in Stillstand geraͤth, oder in

Folge deren das Schiffchen nicht den Ort seiner Bestimmung erreicht; und endlich den

beschriebenen Bau der selbstthaͤtigen Spannstoͤke.

Tafeln