| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zur Hutfabrikation, worauf sich George Daniell Carey, Hutfabrikant von Badford, in der Grafschaft Nottingham, am 22. Oktober 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 57, Jahrgang 1835, Nr. XIX., S. 103 |

| Download: | XML |

XIX.

Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zur

Hutfabrikation, worauf sich George Daniell Carey,

Hutfabrikant von Badford, in der Grafschaft Nottingham, am 22. Oktober 1834 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of

Arts. Mai 1835, S. 77.

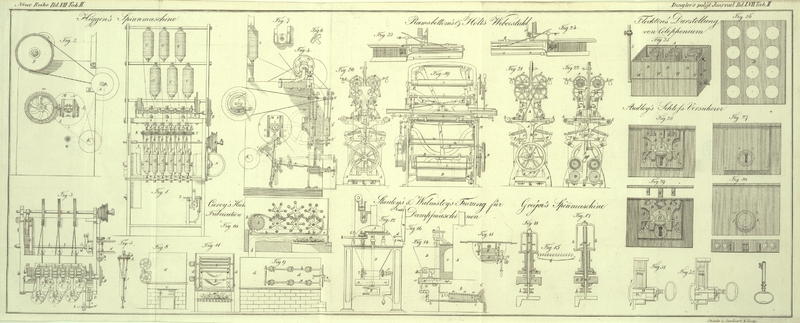

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Verbesserte Maschinen und Apparaten zur Hutfabrikation.

Gegenwaͤrtige Erfindung besteht in der Anwendung eines Walzensystemes zum

Behufe des sogenannten Vergoldens (ruffing or plaiting) der

Huͤte: d.h. zur Verkoͤrperung der Biber- oder sonstigen Haare

mit dem Filze oder dem Koͤrper der Huͤte ohne Beihuͤlfe der

gewoͤhnlich hiezu erforderlichen Handarbeit.

Fig. 8 ist ein

Fronteaufriß der Maschine; Fig. 9 stellt einen

Seitenaufriß vor; Fig. 10 ist ein Laͤngendurchschnitt, und Fig. 11 ein

Querdurchschnitt. Gleiche Buchstaben beziehen sich an allen Figuren auf gleiche

Gegenstaͤnde.

Auf einem Ziegelgemaͤuer oder einer anderen entsprechenden Basis ist ein Ofen

oder eine Feuerstelle a mit einem nach Abwaͤrts

steigenden Feuerzuge b angebracht, durch den der Rauch

entweicht. Ueber dem Ofen befindet sich eine Pfanne oder ein seichtes Gefaͤß

aus Blei c, c, welches zur Aufnahme einer sauren

Fluͤssigkeit, wie z.B. einer Aufloͤsung von Schwefelsaͤure in

Wasser bestimmt ist. Dieses Gefaͤß ist an drei Seiten von dem

hoͤlzernen Gehaͤuse d, d umschlossen,

waͤhrend man an der vierten Seite freien Zutritt zu demselben hat. In den

Seitenwaͤnden dieses Gehaͤuses sind uͤber einander zwei Reihen

von sogenannten Laternwalzen e, e, e und f, f, f aufgezogen, deren Achsen sich in diesen

Seitenwaͤnden drehen; ihre Umdrehungen werden durch Winkelgetriebe

hervorgebracht, die an den Enden ihrer Achsen befestigt sind, und in welche andere,

an den Wellen g und h

aufgezogene Winkelraͤder eingreifen. Das Ganze wird, wie Fig. 8 und 9 zeigen, mittelst einer

Kurbel eines Raͤderwerkes in Bewegung gesezt.

Wenn der Koͤrper oder der Filz der Huͤte auf die gewoͤhnliche

Weise zubereitet, und die gewoͤhnliche Schichte Biber- oder anderer

Haare darauf gelegt worden ist, so werden die Huͤte zwischen

Haartuͤcher gebracht, und mit diesen dann in Canevaß oder in einen anderen

geeigneten Umschlag eingeschlagen. Wenn auf diese Weise drei oder mehrere

Huͤte in jeden Umschlag gebracht worden sind, so stekt man diese Pakete

einzeln in die Soke oder Taschen eines aus Saktuch oder einem anderen geeigneten

Materiale verfertigten endlosen Bandes, und zieht dieses uͤber die

Laternwalzen der Maschine.

Zuerst, d.h. anfangs, wo die Haare nur an dem Filze befestigt werden sollen, zieht

der Patenttraͤger das endlose Band k, k, k mit

den darin befindlichen Huͤten uͤber die obere Reihe von Laternwalzen

f, f, f, damit das Haar nicht in Unordnung gerathe,

wenn die Huͤte allenfalls in die saure, in der Pfanne befindliche

Fluͤssigkeit eingetaucht wuͤrden, bevor noch das Haar gehoͤrig

befestigt worden ist. Nachdem dieß geschehen ist, wird das endlose Band k, k, k dann uͤber die unteren Laternwalzen e, e, e und die Fuͤhrwalze l, wie man dieß in Fig. 10 sieht,

gefuͤhrt; und nachdem sie auch durch diese gelaufen, untersucht man die

Huͤte, aͤndert deren Biegungen, schlaͤgt sie neuerdings in Flanell oder in andere

derlei Zeuge und bringt sie abermals in die Taschen des endlosen Bandes.

Wenn nun die Maschine auf die angegebene Weise in Bewegung gesezt wird, so werden die

Huͤte durch den ganzen Apparat gefuͤhrt, und dabei der heißen

Aufloͤsung, die sich in der Pfanne befindet, und dem Druke, so wie auch der

windenden Einwirkung der Rippen der Laternwalzen ausgesezt. Die Folge hievon ist,

daß die Enden der Haare sich so in den Filz der Huͤte einarbeiten, daß sie

mit gehoͤriger Festigkeit darin befestigt sind.

Der Patenttraͤger bemerkt, daß er sich nicht genau auf die hier beschriebene

Form der Maschine beschraͤnke, sondern er dieselbe verschieden modificire,

und namentlich den Riefen oder Rippen der Walzen verschiedene Formen

gaͤbe.

Tafeln