| Titel: | Verbesserungen im Kämmen der Wolle, worauf sich James Noble, Worstedspinner von Halifax in der Grafschaft York, am 20. Februar 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 57, Jahrgang 1835, Nr. XLI., S. 196 |

| Download: | XML |

XLI.

Verbesserungen im Kaͤmmen der Wolle,

worauf sich James Noble, Worstedspinner von Halifax in der

Grafschaft York, am 20. Februar 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of

Arts. Mai 1835, S. 97.

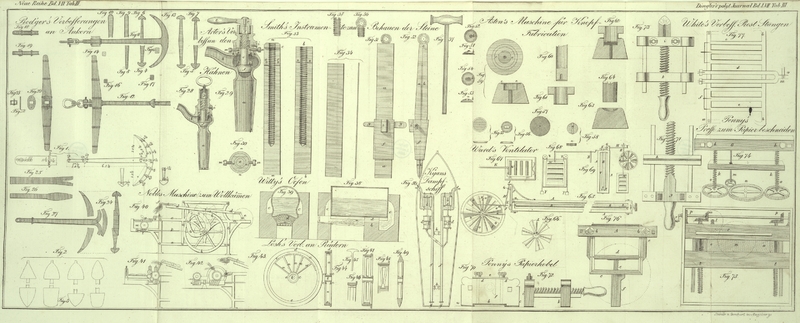

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Noble's Verbesserungen im Kaͤmmen der Wolle.

Nach der Angabe des Patenttraͤgers besteht die unter gegenwaͤrtigem

Patente begriffene Erfindung in einer Verbindung mehrerer bekannter Theile zu einer

neuen mechanischen Vorrichtung. Die der Patentbeschreibung beigegebene Abbildung

stellt einen geometrischen, von der Seite genommenen Aufriß der Maschine vor; wir

haben jedoch, da uns die Maschine genau bekannt ist, in Fig. 40 einen Theil

derselben im Durchschnitte abgebildet, damit die innere Einrichtung daraus noch

deutlicher erhelle, als aus dem Originale.

Das Gestell a, a traͤgt die Achse eines Rades b, b, welche an beiden Seiten in entsprechenden

Zapfenlagern ruht. An der vorderen Seite dieses Rades ist das Excentricum oder das

herzfoͤrmige Rad c, c angebracht; und auf dem

oberen Theile des Umfanges dieses lezteren ruht durch seine eigene Schwere ein Hebel d, d der an dem einen Ende durch ein Gefuͤge mit

dem Winkelhebel e in Verbindung steht. Es erhellt

demnach, daß durch die Umdrehungen des Winkelhebels e

der Hebel d auf dem oberen Theile des Umfanges des

herzfoͤrmigen Rades c hin und her geschoben wird,

wobei das aͤußere Ende des Hebels d, an welchem

sich der obere Kamm f mit seinen Hechelspizen befindet,

eine elliptische Curve beschreibt, die von der Stellung des herzfoͤrmigen

Rades c abhaͤngt.

In einem beweglichen Rahmen g ist eine Reihe von

Hechelspizen h angebracht, die den unteren Kamm bildet;

in diesen Kamm wird die rohe ungekaͤmmte Wolle mit der Hand gebracht, und aus

ihm wird sie durch die Bewegungen des oberen Kammes ausgezogen, und zwar in gerade

gekaͤmmtem Zustande. Da es zur Vermeidung von Verlust an Wolle von Wesenheit

ist, daß die Enden der Wolle zuerst ausgezogen werden, und daß die Hechelspizen nach

und nach in die Wolle eindringen, so wird der bewegliche Rahmen g zuerst so weit als moͤglich

zuruͤkgestellt. Auch wird die Thaͤtigkeit des Hebels d waͤhrend der ganzen Operation durch

Abaͤnderung der Stellungen des herzfoͤrmigen Rades so geleitet, daß

der obere Kamm anfaͤnglich nur bis auf eine sehr geringe Tiefe in die Wolle

eindringt. In dem Maße jedoch, als die Operation voranschreitet, schreitet auch der

Rahmen mir den unteren Kaͤmmen vorwaͤrts; und da zugleich auch die

relative Stellung des kreisenden herzfoͤrmigen Rades c eine allmaͤhliche entsprechende Veraͤnderung erleidet, so

werden die oberen Hechelspizen endlich der ganzen Laͤnge nach durch die Wolle

gezogen, und deren Fasern folglich gerade gekaͤmmt werden.

Um der Maschine die noͤthigen Bewegungen mitzutheilen, sind an einer Seite des

Gestelles, und zwar hauptsaͤchlich an Zapfen, verschiedene Zahnraͤder

und Getriebe aufgezogen, die zur Vermeidung von Verwirrung in der Abbildung nur mit

Punkten angedeutet sind. Die Triebkraft, z.B. jene einer Dampfmaschine, wird durch

ein Laufband an einen an der kurzen Welle i aufgezogenen

Rigger mitgetheilt; an dieser Welle befindet sich aber auch noch ein Getrieb,

welches in eines der Raͤder eingreift. Dieses leztere Rad sezt den

Winkelhebel e, welcher den Hebel d in Thaͤtigkeit bringt, in Bewegung; durch ebendasselbe Getrieb

wird aber ferner auch die Welle des Rades b, an welchem

sich das Excentricum oder das herzfoͤrmige Rad befindet, umgetrieben: jedoch

mit geringerer Geschwindigkeit als die Welle des Winkelhebels.

An dem Ende der Welle des Rades b und des

herzfoͤrmigen Rades c ist ein Winkelgetrieb

angebracht, welches in ein entsprechendes, an dem Ende der seitlichen Welle k aufgezogenes Winkelgetrieb eingreift. An dem

entgegengesetzen Ende dieser lezteren Welle ist eine endlose Schraube 1 angebracht,

die in das Zahnrad m eingreift; und dieses leztere

greift seinerseits wieder in eine Zahnstange, die an dem unteren Theile des Rahmens

g angebracht ist.

Aus dieser Einrichtung ergibt sich demnach, daß durch die Bewegung des Raderwerkes

der Rahmen g eine langsame Bewegung mitgetheilt

erhaͤlt, und daß sich die unteren Hechelspizen, in denen sich die zu

kaͤmmende Wolle befindet, allmaͤhlich nach Vorwaͤrts bewegen;

waͤhrend zu gleicher Zeit, aber durch andere Raͤder, auch das

herzfoͤrmige Rad umgetrieben wird, so daß sich die Bewegung des oberen Kammes

in dem Maße erweitert und veraͤndert, in welchem der untere Rahmen mit der

Wolle vorwaͤrts schreitet.

Der Bau der Rahmen, in denen die Hechelspizen befestigt sind, so wie die Befestigung

dieser lezteren bieten keine neue wesentliche Einrichtung dar, so daß uns keine

weitere Beschreibung davon noͤthig zu seyn scheint. Wir bemerken daher hier

nur noch, daß die Hecheln erwaͤrmt werden, wenn man sich ihrer zum

Kaͤmmen der Wolle bedient.

Der Patenttraͤger bemerkt, daß er den unteren Kamm nicht immer mittelst der

Haͤnde mit Wolle speisen laͤßt, sondern daß dieß auch mit

Huͤlfe eines endlosen Tuches geschehen koͤnne, wie man dieß in Fig. 41 sieht.

Dieses endlose Tuch ist naͤmlich uͤber zwei Walzen gespannt, die

mittelst Schrauben ohne Ende und Getrieben umgedreht werden, damit solcher Maßen das

Tuch allmaͤhlich vorwaͤrts bewegt wird.

Eine leichte Modification der Maschine zum Behufe des Kaͤmmens langfaseriger

Wolle sieht man in Fig. 42. Der Hauptunterschied besteht darin, daß die Hechelspizen hier an

einem sich umdrehenden Cylinder aufgezogen sind. An dem Ende der Welle dieses

Cylinders befindet sich ein Zahnrad, und dieses wird durch eine Schraube ohne Ende,

die sich an einer seitlichen Welle befindet, in Bewegung gesezt. Die Welle des

Cylinders selbst ist in einem beweglichen Rahmen oder in einem Wagen aufgezogen,

damit auch hier die Hechelspizen anfangs nur auf die Enden der Wollenfasern wirken,

und erst nach und nach so weit vorwaͤrts schreiten, daß sie die ganze

Laͤnge der Fasern ausziehen. Das allmaͤhliche

Vorwaͤrtsschreiten des Wagens wird mittelst der Schraube ohne Ende, die sich

an der oben erwaͤhnten seitlichen Welle befindet, hervorgebracht. Alles

Uebrige ist so einleuchtend, daß es keiner weiteren Erwaͤhnung bedarf.

Der Patenttraͤger sagt am Schlusse, daß er keinen der einzelnen Theile der

hier beschriebenen Maschine fuͤr sich allein in Anspruch nehme, indem sie

saͤmmtlich wohl bekannt seyn; sondern daß er seine Anspruͤche auf deren

Verbindung zu der fraglichen Maschine gruͤnde. Wir muͤssen hiezu

bemerken, daß schon im Jahr 1817 ein Herr Bundy von

Camdentown ein Patent auf eine Maschine zum Zurichten des Flachses erhielt, welche

zum Theil auch zum Kaͤmmen oder Hecheln des Flachses bestimmt war. In dieser

Maschine wurde der Flachs an dem Ende eines langen Armes oder Hebels angebracht, und

durch ein excentrisches oder herzfoͤrmiges Rad, welches die Bewegung des

Armes ganz nach dem oben angegebenen Principe bewirkte, allmaͤhlich in die

Hechelspizen gebracht. Da nun allgemein angenommen ist, daß die zum Kaͤmmen

der Wolle bestimmten Maschinen auch auf das Hecheln des Flachses anwendbar sind, so

sehen wir nicht ein, was an gegenwaͤrtigem Patente noch Neues verbleibt.

Tafeln