| Titel: | Ueber eine verbesserte Dampfmaschine und einen verbesserten. Von Hrn. Simon Fairman von Lansingburgh im Staate New-York. |

| Fundstelle: | Band 57, Jahrgang 1835, Nr. XLIX., S. 244 |

| Download: | XML |

XLIX.

Ueber eine verbesserte Dampfmaschine und einen

verbesserten. Von Hrn. Simon Fairman von Lansingburgh im

Staate New-York.

Aus dem New York Mechanics'

Magazine im Mechanics' Magazine, No.

597.

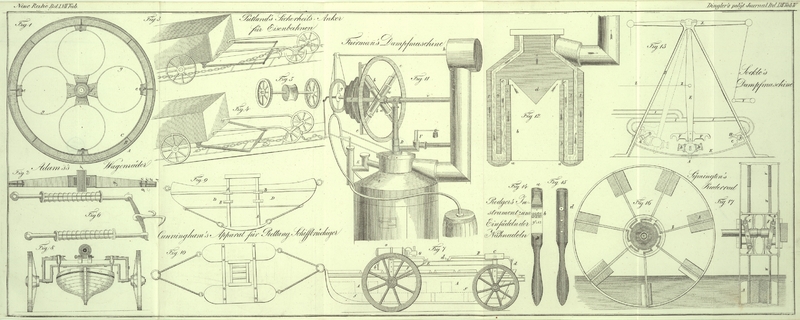

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Fairman's verbesserte Dampfmaschine und Dampfkessel.

Die Maschine, die wir hiemit der Einsicht der Sachverstaͤndigen unterlegen,

kann entweder einzeln fuͤr sich, oder zugleich auch in Verbindung mit dem

verbesserten Kessel angewendet werden; denn die Maschine laͤßt sich eben so

gut mit irgend einem anderen Kessel, oder der Kessel mit irgend einer anderen Art

von Maschine in Verbindung bringen. Die Erfindung bietet dem Publicum in einer rein

praktischen Form eine lang ersehnte Maschine: naͤmlich eine Dampfmaschine,

welche bei großer Einfachheit und folglich bei geringer Neigung in Unordnung zu

gerathen, ohne die laͤstigen Schwungraͤder und Winkelhebel eine

rotirende oder kreisende Bewegung erzeugt, und dabei die volle Kraft des Dampfes

gibt, ohne daß durch die Wirkung und Gegenwirkung der schweren Metallmassen ein

bestaͤndiger Verlust an Triebkraft Statt findet. Man wird sich selbst ohne

genauere Untersuchung der Zeichnung leicht uͤberzeugen, daß diese Maschine in

Verbindung mit dem Kessel einen weit geringeren Raum einnimmt, als

gewoͤhnliche Dampfmaschinen von gleicher Kraft; und daß eben so auch das

Gewicht der ganzen Maschinerie bei weitem nicht so groß ist. Da ferner die Kosten

der neuen Maschine in demselben Maße geringer sind, als deren Umfang und Gewicht, so

folgt hieraus, daß diese Maschine in allen Faͤllen, wo man einer kreisenden

oder rotirenden Kraft bedarf, und besonders was deren Anwendung auf die Dampfwagen

betrifft, den Vorzug verdient. Aus einer genaueren Untersuchung des Dampfkessels insbesondere wird

man finden, daß dieser nicht nur groͤßere Festigkeit gewaͤhrt, sondern

auch mit weniger Brennmaterial, als an den gewoͤhnlich gebraͤuchlichen

Dampfkesseln erforderlich ist, eine bestimmte Menge Dampf erzeugt.

Da in der beigegebenen Zeichnung die Maschine in Verbindung mit dem Kessel

dargestellt ist, so mußte lezterer in einer eigenen Figur auch noch im Durchschnitte

abgebildet werden. In der Beschreibung wird jedoch auf beide Figuren zugleich

Ruͤksicht genommen. A bezeichnet in Fig. 11 den

ganzen Kessel, dessen Inneres man aus Fig. 12 deutlich ersieht;

man bemerkt hier auch das Ofenthuͤrchen, durch welches das Brennmaterial auf

die Feuerstelle b, Fig. 12, geschafft wird.

Das Wasser ist in drei concentrischen, hohlen, mit 1, 2, 3 bezeichneten Cylindern

enthalten; es wird von der Pumpe E her in den

aͤußeren Cylinder 1 geschafft, aus welchem es dann durch die gebogenen

Roͤhren a, a in den inneren Cylinder 3 gelangt.

Aus diesem lezteren, der den Ofen bildet, steigt das Wasser dann durch die

Roͤhren c, c in den mittleren Cylinder 2 und in

den oberen Theil d, der damit in Verbindung steht, und

aus welchem der Dampf durch den aufrechten oder Hauptconductor D, Fig. 11, an die Maschine

geleitet wird. Das Feuer steigt von dem Ofen b aus an

dem Scheitel des inneren Cylinders vorbei zwischen dem Cylinder 1 und 2 herab, unter

lezterem durch, und zwischen 2 und 1 empor, um endlich bei der kleinen, aus Fig. 11

ersichtlichen Roͤhre B auszutreten. Wenn es Noch

thun sollte, wird der Zug durch ein in dem Cylinder n

angebrachtes Geblaͤse verstaͤrkt. Am Boden des Ofens befindet sich ein

Rost und ein Aschenherd, welche beide keiner weiteren Beschreibung

beduͤrfen.

C in Fig. 11 ist der

Wasserbehaͤlter; F die Sicherheitsklappe; G die horizontale Roͤhre, welche einen Theil der

Achse bildet, und durch welche der Dampf sowohl in die Maschine, als aus derselben

heraus geleitet wird. a, a, a, a sind vier Cylinder,

welche in jeder Hinsicht jenen der gewoͤhnlichen Dampfmaschine

aͤhnlich und auf solche Weise unter rechten Winkeln gegen einander gestellt

sind, daß sie mit ihrem Boden auf einer Art von Nabe ruhen, und ein Kreuz bilden.

b, b sind die Schieberstangen, von denen man nur

einen Theil sieht; sie sind mit ihren Bodentheilen an den um die Scheitel der

Cylinder laufenden Randstuͤken angebracht, waͤhrend ihre oberen Enden

an dem gußeisernen Reifen c befestigt sind. Dieser

Reifen traͤgt oder stuͤzt auch die Scheitel der Cylinder mittelst vier

Riemen oder mittelst der Arme d, d, d, d, welche an die

Scheitel der Cylinder gebolzt sind. e, e, e, e sind vier

Arme, welche durch Zapfen von gehoͤriger Laͤnge mit genanntem Reifen in

Verbindung stehen. Die Zapfen muͤssen naͤmlich eine solche

Laͤnge haben, daß zwischen den Armen und den Cylindern so viel Raum bleibt,

daß sich die Verbindungsstangen umdrehen koͤnnen; an den Armen ist die

Haupt- oder Treibrolle f, oder je nach

Umstaͤnden an deren Stelle auch ein Zahnrad befestigt.

Die Verbindungsstangen und Querhaͤupter, welche in der Zeichnung

groͤßten Theils weggelassen sind, kommen den gewoͤhnlichen Theilen

dieser Art so nahe, daß sie hier keiner eigenen Beschreibung beduͤrfen. Die

Fuͤße dieser Verbindungsstangen sind jedoch mittelst eines beweglichen

Gelenkes so mit einander verbunden, daß sie sich um einen Centralstift drehen, der

von dem Mittelpunkte, um welchen sich die Cylinder drehen, genau um die

Haͤlfte des Kolbenhubes entfernt ist.

Der Dampf wird durch ein Loch der Laͤnge nach in die Hauptachse G geleitet, und aus dieser durch ein in deren Seite

befindliches Loch nach und nach, und so wie sie sich umdreht, in den Boden eines

jeden Cylinders.

An der Seite eines jeden dieser Cylinder befindet sich eine Roͤhre, welche vom

Boden bis zum Scheitel laͤuft, und welche am Grunde auch mit jener

Roͤhre in Verbindung steht, durch welche der Dampf in den Boden des

gegenuͤber liegenden Cylinders eintritt: so daß der Dampf also, wenn er beim

Boden des einen Cylinders eintritt, auch am Scheitel des gegenuͤber liegenden

Cylinders eintritt. Da sich die Fuͤße der Verbindungsstangen, so wie die

Kolben in Thaͤtigkeit kommen, um einen Mittelpunkt bewegen, der sich in

einiger Entfernung von der Hauptachse befindet, so muͤssen sich die Cylinder

folglich um die Achse drehen, und wenn jeder der Cylinder an die der Fuͤllung

entgegengesezte Seite gelangt ist, so entweicht der Dampf aus denselben durch ein

Loch, welches an der entgegengesezten Seite der Achse angebracht ist, in ein anderes

Loch der Hauptachse, welches mit dem Eintrittsloche parallel ist, um endlich durch

die Ausfuͤhrungsroͤhre i davon zu

gehen.

Hr. Fairman macht sich anheischig, nach diesem Principe

eine Dampfmaschine von 50 Pferdekraͤften und starkem Baue zu verfertigen,

welche in einem Kreise von 6 Fuß im Durchmesser Raum hat, und deren Gewicht nicht

viel uͤber 3 Tonnen betragen soll. Die Maschine soll mit staͤter

kreisender Bewegung und ohne alle Erschuͤtterung arbeiten, so daß die

Bewegungen der Dampfboote hiedurch nicht nur angenehmer werden, sondern auch viele

jener Nachtheile vermieden werden sollen, die durch die erschuͤtternden

Bewegungen der gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen Maschinen erzeugt

werden.

Tafeln