| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Verspinnen und Spinnen der Baumwolle und anderer Faserstoffe, worauf sich Benjamin Dobson, John Sutcliff und Richard Threlfall, sämmtlich Maschinisten von Bolton-le-Moors, in der Grafschaft Lancaster, am 6. Februar 1834 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 57, Jahrgang 1835, Nr. LXXVIII., S. 364 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Verbesserungen an den Maschinen zum Verspinnen

und Spinnen der Baumwolle und anderer Faserstoffe, worauf sich Benjamin Dobson, John Sutcliff und Richard

Threlfall, saͤmmtlich Maschinisten von

Bolton-le-Moors, in der Grafschaft Lancaster, am 6. Februar 1834 ein

Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of

Arts. Junius 1835, S. 147.

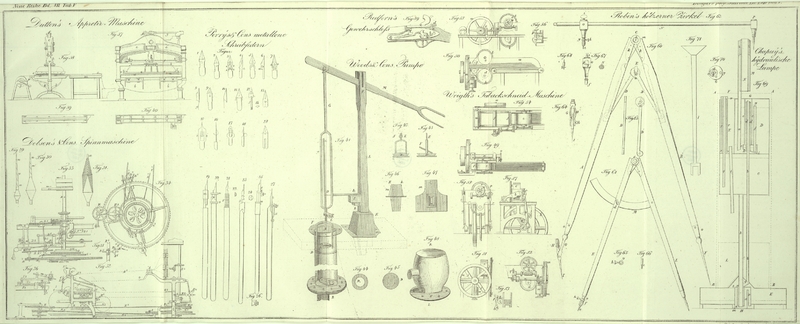

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Verbesserte Maschinen zum Verspinnen und Spinnen der Baumwolle

etc.

Unsere Verbesserungen an den Maschinen, deren man sich zum Vorspinnen und Spinnen der

Baumwolle und anderer Faserstoffe bedient, bestehen in gewissen Mechanismen, womit

in den Maschinen, die unter dem Namen des Auslaͤufers (stretching frame) und der Mute bekannt sind, gewisse Bewegungen

hervorgebracht werden. Diese Bewegungen wurden an den gewoͤhnlichen Maschinen

bisher von der Hand des Spinners hervorgebracht; durch unsere Verbesserungen

hingegen wird die Maschine in dieser Hinsicht selbstthaͤtig.

Man ersieht unsere Erfindung vollkommen und deutlich aus den beigefuͤgten

Zeichnungen, an denen gleiche Gegenstaͤnde durchaus auch mit gleichen

Buchstaben bezeichnet sind. Die Zeichnungen zeigen zwar unsere Erfindungen nur an

der sogenannten Mute angebracht; allein diese Anwendung derselben wird vollkommen

genuͤgen, um jeden Sachverstaͤndigen die gehoͤrige Anleitung zu

geben, im Falle diese Erfindungen auch an der Vorspinnmaschine angebracht werden

sollen.

Bevor wir jedoch die Beschreibung der Zeichnungen beginnen, wollen wir der

groͤßeren Verstaͤndlichkeit wegen in Kuͤrze die verschiedenen

Bewegungen, welche die sogenannte Mule zu vollbringen hat, erlaͤutern.

Das Spinnen oder die Drehung des Fadens geschieht in der Mule, wie alle Spinner

wissen, waͤhrend des Auslaufens des Wagens, und waͤhrt auch noch eine

kurze Zeit, nachdem der Wagen seine groͤßte Entfernung von den Strek-

oder Speisungswalzen erreicht hat, fort. Sobald die Spinnthaͤtigkeit

aufgehoͤrt hat, muͤssen alsogleich die Umgaͤnge der Spindeln

verkehrt werden, d.h. die Spindeln muͤssen sich nach einer der

fruͤheren entgegengesezten Richtung drehen, damit jene Fadenwindungen, die

sich in Spiralen um den leeren Theil der Spindel winden, und die man in Fig. 29, 30 und 31 bei a, a, a sieht, wieder zuruͤkgewunden werden. Dieß

nennt man den Ruͤklauf. Waͤhrend dieses Zuruͤklaufens wird aber

auch der Falldraht herabgedruͤkt, damit der Faden an den unteren Theil der

Spindel herabgesenkt, und daselbst waͤhrend des Einlaufens des Wagens in Form eines sogenannten Cops

auf die Spindel aufgewunden werde. Der Cop, dessen Bau eigentlich die Aufgabe der

Maschine ist, wird gewoͤhnlich auf die leere Spindel aufgewunden, und besteht

aus mehreren in Form eines Kegels auf einander gelegten Schichten des gesponnenen

Garnes. Einen vollendeten Cop sieht man in Fig. 31.

Das waͤhrend des Spinnprocesses oder des Auslaufens des Wagens erzeugte Garn

wird demnach waͤhrend des Einlaufens auf die Oberflaͤche des Cops

aufgewunden. Um dieß zu vollbringen, sind folgende vier Bewegungen erforderlich: 1)

das Ruͤklaufen; 2) das Niedersenken des Falldrahtes; 3) das Einlaufen des

Wagens; und 4) das Aufwinden des Garnes, welches waͤhrend des eben

vorhergehenden Auslaufens gesponnen wurde.

Wir wollen nun mit Hinweisung auf die Abbildungen anzugeben suchen, auf welche Weise

wir diese Bewegungen in den fuͤr sie bestimmten Zeitraͤumen bewirken;

wir sezen hiebei voraus, daß der Leser mit der gewoͤhnlichen Maschine, an der

unsere Verbesserungen angebracht werden sollen, vertraut ist.

Fig. 32 gibt

einen seitlichen Aufriß eines Theiles einer gewoͤhnlichen Mule, woran unsere

Verbesserungen angebracht sind; um die Anwendung unserer Erfindung deutlicher zu

machen, sind hier einige der gewoͤhnlichen Triebwerke gezeichnet. A ist ein Durchschnitt der Strekwalzen, und die

punktirte Linie A¹ bezeichnet die Richtung des

Garnes oder Fadens bis zur Spindel waͤhrend des Spinnprocesses. A² ist

der Wagen, der hier am Ende des Auslaufes, d.h. in seiner groͤßten Entfernung

von den Strekwalzen dargestellt ist. Gesezt also der Spinnproceß habe eben

aufgehoͤrt, so waͤre das Zuruͤklaufen die naͤchste

erforderliche Bewegung.

Das Anhalten der Spinnbewegung der Maschine wird nicht durch Uebertragung des

Laufbandes von einer festen auf eine lose Rolle, wie dieß an den

gewoͤhnlichen Mulen der Fall ist, hervorgebracht, sondern durch Befreiung

oder durch Emporheben des inneren Theiles einer Koppelbuͤchse B, die man in Fig. 33 und 34 am besten

sieht. Der aͤußere, mit B¹, B² bezeichnete Theil ist die Treibwelle der

Maschine, und B³ das Laufband, womit sie in

Bewegung gesezt wird.

Der Wurm B⁴, der auf die gewoͤhnliche Weise

an der Treibwelle angebracht ist, um, wie man zu sagen pflegt, die zweite

Geschwindigkeit hervorzubringen, treibt das Rad B⁵, an dessen Welle sich ein Wischer oder Daͤumling B⁶ befindet. Dieser Daͤumling hat eine

solche Stellung, daß, wenn die Welle B² eine

gewisse Anzahl von Umgaͤngen vollbracht hat, und der Spinnproceß

aufhoͤren soll, derselbe mit einem kleinen, aus Fig. 35 ersichtlichen

Vorsprunge B⁷ an dem Hebel B⁸ in Beruͤhrung kommt. Durch das Emporheben dieses Hebels

B⁸ wird auch eine senkrechte Stange B⁹, und das Innere des kegelfoͤrmigen

Koppelstuͤkes B¹⁰ emporgehoben, in

Folge dessen das Spinnen aufhoͤrt. Denn das Trommelband, womit das Spinnen

hervorgebracht wird, laͤuft um die Rolle C, womit

der untere Theil des Koppelstuͤkes B und das

Spinnrad C¹ in Verbindung stehen.

Nachdem die Koppelbuͤchsen B und B¹ befreit worden, und nachdem das Spinnen

aufgehoͤrt hat, faͤhrt der Hebel B⁸

dennoch fort in Folge der Wirkung des Daͤumlings B⁶ emporzusteigen und den Verbindungsstab D mit sich zu fuͤhren. Der Hebel D¹ macht den belasteten Hebel B²

frei, und dieser veranlaßt unmittelbar, daß die vibrirende Welle D³ und das Getrieb D⁴ in das Rad C¹ eingreifen.

Verfolgt man nun die Umdrehungen der Treibwelle, deren Richtung durch den Pfeil B³ angedeutet ist, so wird man sehen, daß von dem

Rade C¹ durch die Raͤderwerke D⁵, D⁶, D⁷, D⁸ eine

entgegengesezte Bewegung an das Getrieb D⁴

fortgepflanzt wird. Und da die Rolle C, welche das

Trommelband fuͤhrt, einen Theil des Rades C¹ ausmacht, so wird auch die Bewegung der Spindeln umgekehrt und

der Ruͤklauf hervorgebracht. Das Niedersenken des Falldrahtes, welches

zugleich mit dem Zuruͤklaufen von Statten zu gehen hat, ersieht man am besten

aus Fig. 32,

wo E eine Rolle vorstellt, die sich an einer aufrechten

Welle in dem Wagen befindet. Um diese Rolle laͤuft das Band E², womit die Spindeln mit Beihuͤlfe einer

aͤhnlichen Rolle E¹ umgetrieben werden. An

der unteren Flaͤche von E¹ befindet sich

ein Faͤnger, der in das Sperrrad E³

eingreift, wenn das Zuruͤklaufen oder die entgegengesezte Bewegung der

Laufbaͤnder Statt findet; waͤhrend er sich frei und ohne in dieses

Sperrrad E³ einzugreifen bewegt, sobald der

Spinnproceß von Statten geht.

Unter dem Sperrrade E³ und an demselben befestigt

befindet sich ein Getrieb, welches in die Zahnstange E⁴ eingreift. Dieses Getrieb und das Sperrrad E³ bleiben, da sie beide lose an der aufrechten

Welle angebracht sind, waͤhrend des Spinnens in der aus der Zeichnung

ersichtlichen Stellung; so wie hingegen der Ruͤklauf beginnt, wird die

Zahnstange E⁴ durch die Umdrehung der Rolle E nach der entgegengesezten Richtung in der Richtung des

Pfeiles uͤber den Mittelpunkt der Falldrahtwelle gelangen, und denselben bis

auf den erforderlichen Punkt herabdruͤken. Der Grad der Senkung und die

Abnahme dieser Senkung bei jedem der naͤchstfolgenden Einlaͤufe des

Wagens erhellt aus Fig. 31, wo die schiefen Linien die verschiedenen Windungen andeuten, die

der Wagen bei jedem naͤchstfolgenden Einlaufen hervorbringt. Die Abnahme dieser Senkung des

Falldrahtes ersieht man aus der Stellung der schief geneigten Stange F in Fig. 36, wo eine Ansicht

des Wagens vom Ruͤken her gegeben ist. F²

ist ein kleiner Arm, welcher aus der Falldrahtwelle hervorragt, und der auf dem

schief geneigten Stuͤke F ruht, wenn der

Falldraht herabgesenkt ist. In Fig. 36 ist der Falldraht

als auf die groͤßte Tiefe herabgesenkt, so wie es beim Beginnen des Baues

eines Cops der Fall ist, angenommen Fig. 1 ist ein Sperrrad,

welches mit einer abnehmenden Geschwindigkeit in die Schraube F³ eingreift. An dieser Schraube ist die Schraubenmutter F⁴ angebracht, welche das schief geneigte

Stuͤk F in der Richtung des Pfeiles bewegt, und

demselben uͤberdieß auch noch eine senkrechte Schwingung um den Mittelpunkt

F⁵ gestattet. Aus einem Blik auf Fig. 32 wird

man sehen, daß durch die Bewegung des Winkeleisens E⁵ ein Zahn des Sperrrades F¹

erfaßt wird; und da hiedurch das schief geneigte Stuͤk F in der bereits angegebenen Richtung bewegt wird, so hemmt nun ein

hoͤherer Theil des schief geneigten Stuͤkes F das Herabfallen des Hebels F²,

wodurch nothwendig die Senkung des Falldrahtes bei jedem Ruͤklaufe in dem

erforderlichen Grade vermindert wird.

Waͤhrend des Einlaufens des Wagens muß die Stellung des Falldrahtes zum Behufe

der Vertheilung des Garnes auf den verschiedenen Umfaͤngen des Cops

verschieden abgeaͤndert werden; dieß wird durch die Form der kreisrunden

Platte F⁶, die man in Fig. 32 sieht, bewirkt,

indem eine an der oberen Flaͤche dieser Platte befindliche Erhabenheit den

Hebel F⁷ in schwingende Bewegung um seinen

Stuͤzpunkt bringt. Dieser Hebel F²

traͤgt aber, wie Fig. 36 zeigt, das schief

geneigte Stuͤk F, und da die Auf- und

Niederbewegung hiedurch an den Hebel F²

fortgepflanzt wird, so wird hiedurch beim Aufwinden das sogenannte Nachlassen und

Spannen hervorgebracht.

Sobald der Wagen an der vorderen Walze angelangt ist, muß der Falldraht wieder an den

Ruͤken der Spindeln bewegt werden, damit der Spinnproceß neuerdings wieder

beginnen kann. Dieß geschieht, indem der Zapfen G mit

einem anderen Vorsprunge G¹ an der Falldrahtwelle

in Beruͤhrung kommt, und die Gewichte E⁷

uͤber den Mittelpunkt des Ruͤkens der Falldrahtwelle schwingt, so daß

der Falldraht unmittelbar von den Spindeln frei wird. Zu gleicher Zeit kommt auch

der Zapfen G² mit dem Schwanze des Hebels F⁷ in Beruͤhrung, wodurch dieser von der

kreisrunden Platte F⁶ emporgehoben wird, so daß

er waͤhrend des Spinnprocesses frei auf dem kurzen Arme des Hebels G³ ruht. So wie der Wagen hingegen das Ende

seines Auslaufes erreicht hat, so wird der Hebel G³ von dem Winkeleisen E⁵

emporgehoben, so daß also der Hebel F⁷ wieder auf die Platte F zu liegen kommt, und waͤhrend des

naͤchstfolgenden Einlaufens wieder die beschriebene Wirkung beginnen

kann.

Wenn der Daͤumling B⁶, Fig. 35, an dem an dem

Hebel B⁸ befindlichen Zapfen B⁷ voruͤbergegangen, und mittelst des aus

Fig. 33

ersichtlichen Gewichtes B¹⁰ wieder in

seine fruͤhere Stellung gelangt ist, so kommt auch der belastete Hebel D² in Bewegung. Die Welle D³ und das Getrieb D⁴ werden

dadurch außer Verbindung mit dem Rade C¹

gebracht, waͤhrend dafuͤr die Raͤder H und H¹ in einander eingreifen, und

dadurch das Getrieb H², welches in das große Rad

H³ eingreift, in Bewegung sezen.

An einem der Arme des Rades H³ ist eine

Verbindungswelle H⁴ angebracht, deren

entgegengeseztes Ende bei H⁵ mit dem Wagen in

Verbindung steht. Eine halbe Umdrehung, welche dem Rade H³ durch das Getrieb H²

mitgetheilt worden, bewirkt das Einlaufen des Wagens, und diese Bewegung

hoͤrt auf, wenn der kleine Vorsprung H⁶

auf den Hebel H⁷ trifft, und den Bolzen H³ befreit, der bisher das Getrieb H² mit dem Rade H³ in Verbindung erhielt.

Das entgegengesezte Ende des Hebels H⁷ (siehe Fig. 33),

welches bis zu diesem Zeitpunkte die senkrechte Stange B⁹ und das Innere der kegelfoͤrmigen Koppelbuͤchse

B¹⁰ außer Verbindung erhielt, wird nun

gleichfalls frei, und indem lezteres daher in den aͤußeren Theil B faͤllt, beginnt die spinnende

Thaͤtigkeit der Rolle C wieder. Aus Fig. 32 wird

die Einrichtung dieses Theiles des Apparates noch deutlicher erhellen. Man sieht

hier naͤmlich den Bolzen H⁸ mit dem

senkrechten Hebel und dem Gewichte H¹⁰,

und zwar durch eine kleine horizontale Stange mit dem Hebel H⁷ verbunden.

Bei I ist ein Gegengewicht angebracht, welches das

Getrieb H² außer Verbindung mit dem Rade H³ bringt, sobald der Wagen an den vorderen

Walzen angelangt und der Bolzen H⁸ entfernt ist.

Die Vortheile dieser Methode den Wagen einzutreiben bestehen in der großen

Aehnlichkeit der Bewegung des Wagens mit der sonst durch die Hand hervorgebrachten;

denn sie ist am Anfange und am Schlusse des Einlaufens, wie es bei allen

aͤhnlichen Kurbelbewegungen der Fall ist, am langsamsten.

Die Geschwindigkeit der vierten und lezten Bewegung, naͤmlich des Auswindens,

ist bei jedem Einlaufen des Wagens eine andere; oder mit anderen Worten, zum

Aufwinden des Garnes auf die leere Spindel wird die Spindel eine groͤßere

Anzahl von Umdrehungen machen muͤssen, als sie machen muß, wenn der Umfang

des Cops ein Mal seine groͤßte Ausdehnung erlangt hat; oder wenn der

sogenannte Boden des Cops, den man in Fig. 30 sieht, bereits

gebildet worden. Wenn ein Mal dieser Boden gelegt worden ist, so wird bei jeder naͤchstfolgenden

Schichte eine gleiche Anzahl von Spindelumdrehungen erforderlich seyn.

Wenn man den Lauf des Bandes E² in Fig. 32 verfolgt, so wird

man sehen, daß dasselbe von dem Wagen an die Rolle K

laͤuft, welche an einer aufrechten Welle, die sich waͤhrend des

Spinnprocesses der Maschine umdreht, befestigt ist. Sobald aber das Spinnen dadurch,

daß das kegelfoͤrmige Koppelstuͤk B¹⁰ und B außer Verbindung

kommen, aufhoͤrt, und der Wagen gegen die vorderen Walzen hin einzulaufen

beginnt, fuͤhrt das Rad H³, welches den

Wagen einlaufen macht, auch das Band K¹ mit sich;

und dieses Band bewegt, indem es um die lose Rolle K² laͤuft, die mit der Rolle K

eine und dieselbe Welle gemein hat, mittelst eines Faͤngers und eines

Sperrrades, die man aus Fig. 32 ersieht, die

Rolle K². Dieses Sperrrad ist mit der Rolle K an einer und derselben Welle befestigt. Aus einem

Blike auf Fig.

34 wird man sehen, daß die beiden Enden des Laufbandes K an Zahnstangen befestigt sind, deren Stellung durch

die Bewegung des Getriebes, in welches sie eingreifen, veraͤndert wird. An

diesem Getriebe ist ein Stirnrad befestigt, welches in ein anderes Getrieb

eingreift, womit die Geschwindigkeit des ersteren sehr vermindert werden kann.

Dieses Raͤderwerk wird dadurch in Bewegung gesezt, daß der Sperrkegel L bei jeder halben Umdrehung des Rades H³ das an dem zulezt erwaͤhnten Getriebe

angebrachte Sperrrad um einen Zahn bewegt. Beim Beginne des Baues eines Cops, und

wenn sich die Spindeln mit ihrer groͤßten Geschwindigkeit zu bewegen haben,

laufen die beiden Zahnstangen bis auf ihre groͤßte Entfernung von dem

Mittelpunkte des Rades H³; dadurch wird dem

Laufbande K die groͤßte Bewegung mitgetheilt, und

folglich erhalten die Spindeln auch die groͤßte Geschwindigkeit. Da aber bei

jeder halben Umdrehung des Rades H³ ein Zahn des

Sperrrades, womit das zum Einziehen der Zahnstangen dienende Raͤderwerk in

Bewegung gesezt wird, ergriffen wird, so wird die Entfernung von dem Mittelpunkte

von H³ bis zu jenen Stellen, an denen das

Laufband K¹ an den Zahnstangen befestigt ist,

kleiner werden; und hieraus wird folgen, daß dem Laufbande K¹ weniger Bewegung mitgetheilt, und die Geschwindigkeit der

Spindel also verringert werden wird. Diese gleichfoͤrmige Abnahme der

Geschwindigkeit der Spindel ist bei jedesmaligem Aufwinden so lange erforderlich,

bis der Boden des Cops gelegt ist; ist dieser aber ein Mal gelegt, so darf der

Faͤnger L die Stellung der Zahnstange bis zur

Vollendung des Cops nicht mehr veraͤndern.

Man wird bemerken, daß der Wagen mit dem gewoͤhnlichen unteren Falldrahte

versehen ist, womit das schlaffe Garn emporgehalten wird, im Falle das Aufwinden im

Verhaͤltnisse zur Bewegung des Wagens nicht schnell genug von Statten geht.

Wenn der Boden des Cops aber ein Mal gelegt worden, so ist die Bewegung des oberen

Falldrahtes in Folge der Form der Platte F⁶ eine

solche, daß, obschon zu einer gewissen Periode des Einlaufens des Wagens schlaffes

Garn, welches von dem unteren Falldrahte aufgenommen wird, vorhanden seyn kann, doch

genau die ganze Quantitaͤt Garn aufgewunden ist, wenn der Wagen an den

vorderen Walzen anlangt. Wir erklaͤren schließlich, daß wir keinen der

einzelnen und bekannten Theile der hier beschriebenen Maschinerie als unsere

Erfindung in Anspruch nehmen; wohl aber die beschriebene Anordnung und Verbindung

derselben, um auf solche Weise die im Eingange angedeuteten Bewegungen

hervorzubringen, und die Maschine selbstthaͤtig zu machen.

Tafeln