| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Abkühlen von Flüssigkeiten, worauf sich Lemuel Wellman Wright, Ingenieur von Sloane Terrace, Chelsea, in der Grafschaft Middlesex, am 9. Aug. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 57, Jahrgang 1835, Nr. LXXXIII., S. 412 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Verbesserungen an den Maschinen zum

Abkuͤhlen von Fluͤssigkeiten, worauf sich Lemuel Wellman Wright, Ingenieur von Sloane Terrace, Chelsea, in der

Grafschaft Middlesex, am 9. Aug. 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of

Arts. Julius 1835, S. 219.

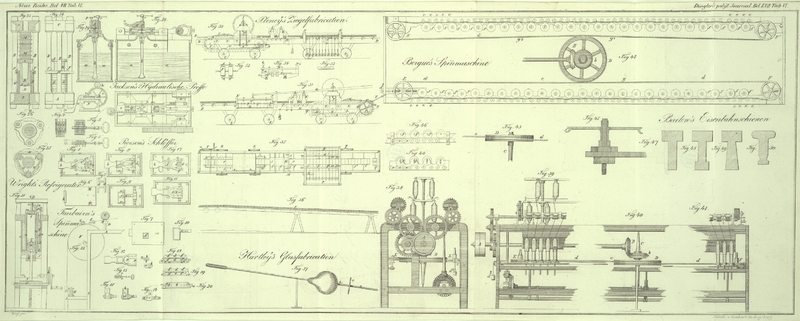

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Wright's verbesserte Maschinen zum Abkuͤhlen von

Fluͤssigkeiten.

Die Erfindung des Patenttraͤgers besteht in der Anwendung gewisser

wohlbekannter Principien auf den Bau einer Maschinerie oder eines Apparates, womit

man die Temperatur der Fluͤssigkeiten selbst bis zum Gefrieren des Wassers zu

Eis abkuͤhlen kann. Es ist naͤmlich allgemein bekannt, daß die

atmosphaͤrische Luft, wenn sie in einem geschlossenen Gefaͤße

comprimirt wird, eine betraͤchtliche Quantitaͤt ihres

Waͤrmestoffes abgibt, der dann von den umgebenden leitungsfaͤhigen

Koͤrpern aufgenommen wird; und daß, wenn man dieser comprimirten Luft dann

gestattet sich auszudehnen, sie den Substanzen, mit denen sie in Beruͤhrung

kommt, eben so viel Waͤrmestoff entzieht, als sie fruͤher bei der

Compression abgegeben hatte. Der Zwek gegenwaͤrtiger Erfindung ist nun, diese

Principien in Anwendung zu bringen, um dadurch Fluͤssigkeiten

abzukuͤhlen oder Wasser zum Gefrieren zu bringen.

Fig. 21 gibt

einen senkrechten Durchschnitt eines derlei Apparates, womit Wasser bis zum

Gefrieren abgekuͤhlt werden kann. a, a ist ein

hohler Cylinder, der so genau gebohrt seyn muß, wie der Cylinder einer

Dampfmaschine. b ist ein Kolben; er besteht aus zwei

Scheiben, welche mittelst einer Schraube mit Schraubenmutter fest an einander

gehalten werden, und zwischen denen eine lederne Kappe angebracht ist. Die untere

dieser Scheiben paßt ganz genau in den Cylinder; die obere hingegen, welche etwas

kleiner ist, wird durch die lederne Kappe einpassend gemacht.

Die Stange, womit der Kolben in dem Cylinder hin und her bewegt wird, sieht man bei

c, c; in ihren unteren Theil ist ein Schraubengang

geschnitten, der sich in dem mittleren Knaufe des Winkelrades d bewegt. Die Stange schiebt sich in der an dem unteren Ende des Cylinders

befindlichen Stopfbuͤchse e, und auch zwischen

den Querbalken f und g,

zwischen denen sich die Nabe des Rades d bewegt. Ein

Winkelrad h, dessen Durchmesser halb so groß ist, wie

jener des Rades d, dreht sich um einen in die Seite des

Gestelles eingelassenen Zapfen und wird mittelst der Kurbel i umgetrieben. Da die beiden Winkelraͤder d und h in einander eingreifen, so wird durch die Umdrehung der

Kurbel auch das Winkelrad d umgetrieben werden; und die

Folge hievon wird seyn, daß die Stange c und mir ihr der

Kolben b in dem Cylinder auf und nieder bewegt wird.

Ein seitlicher Canal k stellt, wenn sich der Kolben, wie

ihn die Zeichnung zeigt, in seiner tiefsten Stellung befindet, die Verbindung

zwischen dem unter und uͤber dem Kolben befindlichen Theile her; er ist mit

einem Sperrhahne l versehen. Eine Dekelplatte m, welche genau und mit einem luftdichten Gefuͤge

auf den Scheitel des Cylinders paßt, wird mittelst einer Schraube n herabgedruͤkt. In diese Dekelplatte m ist die Roͤhre eines mit Wasser

gefuͤllten Trichters o, welche mit einem

Sperrhahne p versehen ist, eingesenkt.

Eine Stange q, welche an dem einen Ende mit dem

Winkelarme des Sperrhahnes p des Trichters o, an dem anderen hingegen mit dem Winkelarme des

Sperrhahnes l des Canales k

in Verbindung steht, bewirkt, daß sich diese beiden Haͤhne gleichzeitig

oͤffnen und schließen.

Eine am Boden des Cylinders befindliche kegelfoͤrmige Klappe laͤßt

waͤhrend des Emporsteigens des Kolbens Luft eintreten. Oben am Scheitel der

Kolbenstange c ist ein Schaͤlchen angebracht,

welches das von dem Trichter herabfallende Wasser aufnimmt; und an der unteren Seite

der Dekelplatte ist ein feines Sieb t angebracht, durch

welches das aus dem Trichter herabgelangende Wasser feiner zertheilt wird, so daß es

in Gestalt eines Regens in dem Cylinder herabfaͤllt.

Der Cylinder kann mit einem Gehaͤuse umgeben werden, in welchem Wasser oder

irgend ein anderes kuͤhlendes Material enthalten ist. Dadurch wird

naͤmlich die Waͤrme aufgenommen und abgeleitet, die waͤhrend

der Verdichtung in dem Cylinder frei, und von dem umgebenden Metalle aufgenommen

wurde.

Um nun Eis in diesem Apparate zu erzeugen, muß der Kolben zuerst mittelst Bewegung

der Kurbel i, und mittelst der Winkelraͤder d und h, welche auf die

Schraube an der Kolbenstange wirken, bis an den Scheitel des Cylinders emporgehoben

werden. Dann muß die Dekelplatte m gehoͤrig und

luftdicht befestigt, und die erforderliche Quantitaͤt Wasser in den Trichter

gebracht werden. Wenn dann die Kurbel i so umgedreht

wird, daß der Kolben bis auf den Boden des Cylinders herab gelangt, wie man ihn in

der Zeichnung sieht, so entsteht innerhalb dem Cylinder und uͤber dem Kolben

ein luftleerer Raum, waͤhrend die unter dem Kolben befindliche Luft bis auf den zwanzigsten

Theil ihres urspruͤnglichen Volumens zusammengedruͤkt und dadurch

gezwungen wird, einen betraͤchtlichen Antheil des Waͤrmestoffes, den

sie enthielt, abzugeben. Dieser frei gewordene Waͤrmestoff wird von dem

Materiale, aus welchem der Cylinder und der Kolben besteht, aufgenommen und

abgeleitet. Hierauf werden die Haͤhne l und p, indem der Arbeiter seine Hand an die Stange q legt, geoͤffnet, wo dann die comprimirte Luft

durch den Canal k entweichen, und sich in dem oberen

Theile des Cylinders ausdehnen kann, und zwar mit einem weit geringeren

Temperaturgrade, oder mit einem weit geringeren Gehalte an Waͤrmestoff, als

sie fruͤher in nicht comprimirtem Zustande besaß. Da aber durch das Oeffnen

des Hahnes p zugleich auch dem Wasser gestattet wurde,

aus dem Trichter in das Sieb uͤberzugehen, und in Form eines Regens im

Cylinder herabzufallen, so wird dem herabfallenden Wasser durch die sich ausdehnende

Luft so viel Waͤrmestoff entzogen werden, daß dasselbe in Folge der dadurch

eingetretenen Temperaturverminderung sogleich zum Gefrieren kommt.

Anstatt des Wasserbehaͤlters, womit der Cylinder umgeben ist, kann man auch

ein Geblaͤse anwenden, um zum Ableiten der Hize zwischen dem Gehaͤuse

v und dem Cylinder a

einen Luftstrom durchzutreiben. In diesem Falle waͤre es gut den

aͤußeren Theil des Cylinders mit irgend einem faserigen Stoffe, z.B. mit

einem Leinenzeuge, zu bekleiden, und diesen zur Befoͤrderung der

Verduͤnstung mit einer geringen Quantitaͤt Wasser zu befeuchten.

Dasselbe Princip laͤßt sich nun auch im Allgemeinen auf die

Kuͤhlprocesse anwenden, die in verschiedenen technischen Operationen

noͤthig sind. Man kann sich hiezu sehr verschiedener Maschinerien bedienen,

um die atmosphaͤrische Luft in eigenen Behaͤltern zu comprimiren, und

dann in luftleere Raͤume gelangen zu lassen, wo sie sich ausdehnt, und den

sie umgebenden Substanzen den Waͤrmestoff entzieht. Der Patenttraͤger

nimmt daher jede Vorrichtung, in welcher diese Art Fluͤssigkeiten

abzukuͤhlen in Anwendung gebracht ist, als seine Erfindung in Anspruch.

Tafeln