| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über eine Uhr, welche das Datum anzeigt, und über eine zum Hausgebrauch bestimmte Waage, beide von der Erfindung des Hrn. Schwilgué in Straßburg und in Paris, rue du Faubourg St. Denis, No. 88. |

| Fundstelle: | Band 58, Jahrgang 1835, Nr. XIII., S. 125 |

| Download: | XML |

XIII.

Bericht des Hrn. Francoeur uͤber eine Uhr, welche das

Datum anzeigt, und uͤber eine zum Hausgebrauch bestimmte Waage, beide von der

Erfindung des Hrn. Schwilgué in Straßburg und in

Paris, rue du Faubourg St. Denis,

No. 88.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. April 1835, S. 149.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Bericht uͤber eine Uhr und eine zum Hausgebrauch bestimmte

Waage.

Es gibt bereits mehrere sehr sinnreiche Mechanismen, womit man bewirken kann, daß die

Zeiger eines Uhrwerkes die Namen der Monate und das Datum eines jeden Tages

andeuten. Diese Vorrichtungen, welche schon an und fuͤr sich ziemlich

complicirt sind, werden

es noch weit mehr, wenn man sich nicht darauf beschraͤnken will, daß die

Zeiger in jenen Monaten, die nur 30 Tage haben, das Datum 31 uͤberspringen;

sondern wenn man zugleich auch haben will, daß die Uhr von selbst anzeige, ob der

Februar 28 oder 29 Tage hat. Gewoͤhnlich hat man hier ein Rad, welches nur

innerhalb eines Jahres einen vollkommenen Umgang zuruͤklegt, wie dieß an den

sogenannten Aequationspendeluhren der Fall ist, und der dem Ende des Monates Februar

entsprechende Saum des Randes ist mit einer eigenen Vorrichtung versehen, in Folge

deren dieser Monat in den Schaltjahren um einen Tag mehr bekommt.

Hr. Schwilgué ist nun von allen den bisher

gebraͤuchlichen Methoden abgegangen, und der sinnreiche Apparat, den er

erfand, ist gewiß, was die Erreichung des fraglichen Zwekes betrifft, unter allen

der einfachste und beste. Er bedient sich naͤmlich keines Jahresrades,

sondern eines Rades, dessen Saum mit 31 Sperrzaͤhnen, die durch einen

Sperrkegel zuruͤkgehalten werden, versehen ist, und dessen Achse den Zeiger

fuͤhrt, der das Monatsdatum anzeigt; und eines zweiten Rades mit 12

Sperrzaͤhnen und einem Sperrkegel, in dessen Mittelpunkt sich der Zeiger

befindet, welcher die Monate andeutet. Diese Angaben kann man von verschiedenen

Zifferblaͤttern ablesen.

An einem Rade des Uhrwerkes, welches in 24 Stunden einen Umgang macht, sind senkrecht

gegen den Rand seiner Flaͤche hin zwei Zapfen eingesezt, von denen der eine

das Datumrad um einen Zahn weiter bewegt, so daß also dieses Rad sich an jedem Tage

um einen Zahn dreht. Der zweite dieser Zapfen hingegen dient zur Bewegung des

Monatsrades, und darf folglich nur am Schlusse eines jeden Monates in

Thaͤtigkeit kommen. Da es jedoch nicht moͤglich waͤre durch

eine bloße Beschreibung zu zeigen, auf welche Weise ein drittes Rad, welches das

Monatsrad fuͤhrt, und dessen Zaͤhne von ungleicher Dike sind, so von

dem Datumrade in Bewegung gesezt wird, daß der 31ste in jenen Monaten, wo es

noͤthig ist, uͤbersprungen wird, und da sich auch nicht begreiflich

machen ließe, auf welche Weise dieses dritte Rad ein kleines excentrisches Rad

traͤgt, welches in jedem gemeinen Jahre die Dike des Februarzahnes so

vermehrt, daß der 29ste, 30ste und 31ste zugleich uͤbersprungen werden, so

verweise ich in dieser Hinsicht auf die Abbildung und die dazu gehoͤrige

Erlaͤuterung. Ich beschraͤnke mich daher auf die Bemerkung, daß der

neue Mechanismus so einfach ist, als man es wuͤnschen kann, und daß er

folglich in Zukunft an die Stelle aller bisher gebraͤuchlichen und zu diesem

Zweke dienenden Vorrichtungen treten muß.

Ich muß der Gesellschaft aber auch noch eine andere Erfindung des Hrn. Schwilgué empfehlen. Die Gesellschaft erinnert

sich ohne Zweifel an die schoͤne Waage des Hrn. Quintenz

Man findet diese Waage im Polytechn. Journale Bd. XIV. S. 2 und Bd. XXIII. S. 289.A. d. R., die in ihrem Schoße selbst so guͤnstige Aufnahme fand, und welche

gegenwaͤrtig auf den Manthen, in den Seehafen, den Bureaux der Eilwagen, und

uͤberall, wo große Lasten gewogen werden muͤssen, allgemein angewendet

wird. Hr. Schwilgué, welcher Associé des

Hauses ist, welcher die Waage des Hrn. Quintenz ererbte,

suchte diesem schaͤzbaren Apparate eine Dimension und Form zu geben, die ihn

auch fuͤr den Hausgebrauch geeignet macht; denn man hat oft 20, 30 und 50

Kilogr. zu waͤgen, und reicht hiebei mit den gewoͤhnlichen Waagen

nicht aus.

Hr. Schwilgué brachte demnach den Koͤrper

der Quintenz'schen Waage in einen kleinen Tisch mit vier

Fuͤßen, den man, wenn er nicht als Waage dient, wie einen

gewoͤhnlichen Tisch benuzen kann. Die Gewichte sind an dieser Art von Waage

bekanntlich auf den zehnten Theil reducirt: d.h. ein Kilogramm wiegt eine Last von

10 Kilogr. oder 20 Pfd. auf. Will man einen Koͤrper abwaͤgen, so legt

man ihn auf den Tisch, und stellt dann auf die gewoͤhnliche Weise das

Gleichgewicht her, indem man die Schale der Waage mit gehoͤrigen Gewichten

beschwert, so daß man diese Gewichte nur mehr zusammenzuzaͤhlen braucht. Es

duͤrfte wenige Waagen geben, die groͤßere Bequemlichkeit

gewaͤhren, als die gegenwaͤrtige; ich halte daher eine Bekanntmachung

derselben von großem Nuzen.

Beschreibung der Datumuhr des Hrn.

Schwilgué.

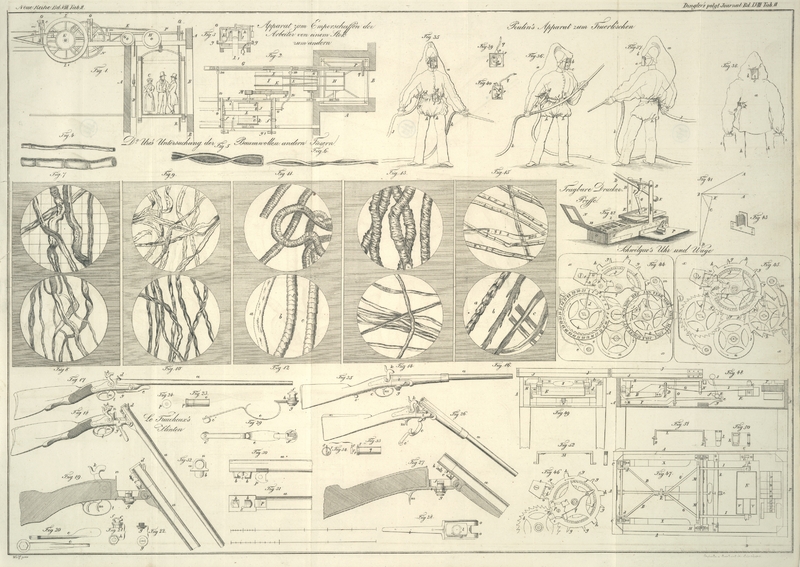

Fig. 44 gibt

einen in natuͤrlicher Groͤße gezeichneten Grundriß dieser Uhr. Fig. 45 zeigt

denselben Mechanismus, woran jedoch der groͤßeren Deutlichkeit wegen die

Zifferblaͤtter abgenommen sind.

Fig. 46 zeigt

das Rad mit ungleichen Zaͤhnen und mit dem Sterne in der Stellung, in der es

den Zeiger vom 28. Februar zum 1. Maͤrz uͤberspringen macht.

a ist das Stundenrad, in dessen vordere Flaͤche

zwei senkrechte Zapfen von ungleicher Hoͤhe eingesezt sind; der eine dieser

Zapfen 1 sezt das Datumrad in Bewegung; der andere 2 treibt am Schlusse eines jeden

Monates das Monatsrad um einen Jahn weiter, so daß sich dieses Rad von Monat zu

Monat bewegt. b ist das Datumrad, welches 31

Sperrzaͤhne hat und von einem Sperrkegel c

zuruͤkgehalten wird. Ein an der vorderen Seite dieses Rades befestigter Zapfen 3 trifft, nachdem

dieses Rad einen Umgang vollendet hat, auf einen der ungleichen Zaͤhne des

Rades f; und dadurch wird bewirkt, daß der Zeiger von

einem Monate zum naͤchstfolgenden uͤberspringt. Die Achse des Rades

b traͤgt einen Zeiger d, der auf dem Zifferblatte e die Datums

anzeigt.

f ein drittes Rad mit 12 Zaͤhnen g, h von ungleicher Breite, auf welche, wie gesagt, nach

einander der Zapfen 3 druͤkt. Die sieben, mit g

bezeichneten Zaͤhne dienen fuͤr die Monate mit 31 Tagen; die vier zwei

Mal breiteren Zaͤhne h hingegen fuͤr jene

von 30 Tagen. Der Zahn i, der eine drei Mal

groͤßere Breite hat, ist dazu bestimmt, den Zeiger vom 29. Februar auf den 1.

Maͤrz uͤberspringen zu machen, wenn das Jahr ein Schaltjahr ist.

An der Achse dieses Rades f ist ein Zahnrad j aufgezogen, welches in ein anderes, an der Welle des

Monatsrades l aufgezogenes Zahnrad k eingreift. Dieses Monatsrad hat 12 Sperrzaͤhne,

in welche der Sperrkegel m eingreift, und auf welche am

Ende eines jeden der auf dem Zifferblatte o angedeuteten

Monate der Zapfen 2 druͤkt.

p ist ein excentrisches Sperrrad mit 6 Zaͤhnen,

welches auf der vorderen Flaͤche des Rades f

aufgezogen und mit einem Federsperrkegel q versehen ist.

Unter diesem Sperrrade und zugleich mit ihm sich umdrehend ist ein Stern r mit vier Fluͤgeln angebracht, von denen drei

die Dike des Zahnes i erhoͤhen, wenn der Zeiger

in gemeinen Jahren vom 28. Februar auf den 1. Maͤrz uͤberspringen

muß.

t ist eine Hemmung mit zwei Spizen u, v, von denen jede am Schlusse des Jahres das Sperrrad

p um einen Zahn vorwaͤrts treibt. Diese

Hemmung ist auf die Platte x geschraubt.

Der Mechanismus arbeitet auf folgende Weise. Waͤhrend das Rad a seine Umdrehung vollbringt, geht der Zapfen 1 unter

den Zaͤhnen des Rades l hinweg. Nach 24 Stunden

trifft dieser Zapfen auf einen der Zaͤhne des Datumrades b, und treibt dasselbe um einen Zahn weiter. Nach Ablauf

des Monates druͤkt dann der Zapfen 3 auf einen der Zaͤhne des Rades

f, wodurch, je nachdem der Monat 30 oder 31 Tage

hat, das Ueberspringen des Zeigers d vom 30. auf den 1.,

oder vom 31. auf den 1. hervorgebracht wird.

Um den Zeiger u von einem Monate zum anderen

uͤberspringen zu machen, dreht der Zapfen 2, indem er auf einen der

Zaͤhne des Rades l trifft, dieses Rad, welches

durch seine Verzahnung l auch das Rad f mit sich fuͤhrt.

Wenn das Rad f am 31. December eines jeden Jahres seine

Umdrehung vollendet hat, so kommt das kleine Sperrrad p

mit der Spize und der Hemmung t in Beruͤhrung,

und dadurch wird dieses Rad, so wie der unter demselben befindliche Stern um einen Zahn vorwaͤrts

bewegt.

Am naͤchstfolgenden 31. Januar trifft die zweite Spize v auf den zweiten Zahn des Sperrrades, so daß dieses abermals um einen

Zahn umgedreht wird. Am 28. Febr., wo der Stern r auf

dem Rade f die in Fig. 46 ersichtliche

Stellung angenommen hat, bedekt einer seiner Fluͤgel s einen Theil des Zahnes i dieses Rades, so

daß dieser Zahn einen Tag uͤber eine groͤßere Dike bekommt. Der Zapfen

3 bewirkt dann, indem er sich gegen diesen Fluͤgel stemmt, daß der Zeiger d einen Sprung von drei Tagen macht; d.h. daß er vom 28.

Febr. auf den 1. Mai uͤberspringt.

Da nur alle vier Jahre ein Schaltjahr eintritt, so gehen jedes Jahr zwei

Zaͤhne von den acht Sperrzaͤhnen des Rades p voruͤber; und da die Fluͤgel dann nicht in

Thaͤtigkeit kommen, so wirkt der Zapfen 3 lediglich auf den Zahn i, so daß der Zeiger vom 29. Febr. auf den 1. Mai

uͤberspringt.

Die Wirkung dieses hoͤchst einfachen und sinnreichen Mechanismus ist

unfehlbar; die einzelnen Stuͤke desselben sind leicht zu verfertigen und

nehmen auch keinen großen Raum ein.

Beschreibung der von Hrn. Schwilgué erfundenen

Waage.

Diese Waage, auf welche Hr. Schwilgué im Jahre 1831

in Gemeinschaft mit seinem Associé, Hrn. Rolle,

ein Patent nahm, ist nach dem Principe der Waage des Hrn. Quintenz erbaut; sie verbindet die moͤglich groͤßte

Bequemlichkeit mit der groͤßten Einfachheit des Mechanismus. Sie ist in Form

eines Tisches gebracht, und ihre Dimensionen sind nach dem Caliber und nach der

Tragkraft, die die Waage bekommen soll, verschieden. Uebrigens gibt es zweierlei

Arten dieser Waagen, indem an den einen das absolute Gewicht nur den zehnten, an den

anderen hingegen den 100sten Theil des relativen Gewichtes betraͤgt.

Fig. 47 gibt

einen Grundriß der Waage, an der sich die Hebel wie 1 zu 10 verhalten.

Fig. 48 ist

ein Laͤngendurchschnitt nach der Linie A, B, Fig. 47

genommen.

Fig. 49 ist

ein Querdurchschnitt nach der Linie C, D desselben

Grundrisses.

Fig. 50 zeigt

den Buͤgel, welcher die Haupthebel aufnimmt, von Vorne und im

Durchschnitte.

Fig. 51 ist

die Stuͤze des Rahmens, von Vorne und im Profile betrachtet.

Fig. 52 zeigt

den Querbalken, der sich auf die geknieten Hebel G

stuͤzt.

An allen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auch auf gleiche

Gegenstaͤnde.

A, A ist der Koͤrper des Tisches.

B, B sind gekniete Hebel, die sich an einer Querachse

a, a bewegen, und die Schneiden dieser lezteren

ruhen in den Pfannen C, C', welche an dem Gestelle des

Tisches befestigt sind. Diese Hebel vereinigen sich in einen Schnabel D, welcher messerfoͤrmig zugeschnitten ist, und

welcher in dem unteren Zapfenlager eines Zapfenbandes oder Buͤgels E ruht. Das obere oder umgekehrte Zapfenlager dieses

Zapfenbandes oder Buͤgels nimmt die Schneide des Schnabels F eines zweiten geknieten Hebels G, G, der sich an der Querachse b, b'

schaukelt, auf. Leztere Querachse bewegt sich mit ihren Messern in den an dem

Tischgestelle befestigten Zapfenlagern H, H.

Die Verlaͤngerung des Hebels G, G' besteht aus

zwei parallelen Stangen I, I', und diese endigen sich in

Schneiden oder Messer, auf denen die Zapfenlager, welche die Waagschale K tragen, aufruhen.

Die Tischplatte besteht aus zwei gleichen Theilen, von denen der eine J unbeweglich ist, waͤhrend der andere J' emporgehoben, und indem er sich um Charnirgelenke

dreht, auf ersteren zuruͤkgeschlagen werden kann. Wenn lezterer Theil

niedergesenkt ist, so bilden beide Theile gleichsam nur eine einzige Platte J, J', auf welche die zu waͤgenden

Gegenstaͤnde gelegt werden.

Der unbewegliche Theil der Tischplatte J ist unten mit

einem Rahmen X, X' versehen, welcher mit einer

Stuͤze L ausgestattet ist, deren Zapfenlager auf

den Messern oder Schneiden d, d' der Arme des geknieten

Hebels B, B' ruhen. Der gekniete Hebel G ist ferner von Unten mit zwei Messern oder Schneiden

versehen, auf denen die Zapfenlager eines Querstuͤkes M ruhen, welches sich seinerseits mittelst Messern in Zapfenlagern bewegt,

deren Stuͤzen oder Traͤger N, N an dem

Rahmen X, X, befestigt sind.

Die ganze Waage ist so eingerichtet, daß die geknieten Hebel gleiche Laͤnge

haben, waͤhrend jene Hebel, die die Waagschale tragen, 10 Mal so lang sind,

als die Hebel, auf denen die Tischplatte ruht. Der unbeweglich bleibende Theil der

Tischplatte ist unten mit einem Buͤgel O

versehen, welcher einen Hebel P aufnimmt, dessen

Mittelpunkt der Bewegung sich in Q befindet. An dem

vorderen Ende dieses Hebels befindet sich eine Rolle e,

welche excentrisch an einer Welle R, R' aufgezogen ist,

die einen mit einem Griffe versehenen Aufhalthebel S

traͤgt. Zieht man diesen Hebel nach Vorwaͤrts, so senkt sich das Ende

des Hebels solcher Maßen, daß es auf den Buͤgel O druͤkt,

wo dann die Platte J auf dem Rahmen ausruht. Schiebt man

den Hebel hingegen zuruͤk, so heben die an der Welle R, R befindlichen Zapfen f die Arme I, I', so wie die daran aufgehaͤngte Waagschale

empor. Auf diese Weise werden die Schneiden der an der Tischplatte befestigten

Zapfenlager frei, so daß der Mechanismus nicht laͤnger mehr mit der Platte in

Beruͤhrung steht.

g ist eine Feder, womit der Hebel P emporgehalten wird, damit er nicht auf den Buͤgel O druͤkt, waͤhrend der Aufhalthebel

emporgehoben ist, und waͤhrend das Abwaͤgen geschieht.

h ist ein an der Stange I

angebrachter Zeiger, durch dessen Zusammenfallen mit dem zweiten, an dem Rahmen

befestigten Zeiger i angedeutet wird, daß das

Gleichgewicht hergestellt ist.

T sind Gewichte, welche so in die Waagschale gerichtet

werden, daß sie leicht zusammengezaͤhlt werden koͤnnen.

U ist der Plaz fuͤr die Bruchgewichte, welche in

einen der Behaͤlter V, V' der Waagschale gelegt

werden.

Man bedient sich dieser Waage auf folgende Weise. Wenn die Last auf die Tischplatte

J gelegt worden ist, so senkt sich der Rahmen X ein, und zugleich wird auch durch das Stuͤk L der Hebel B herabgesenkt.

Der Schnabel D dieses Hebels zieht, indem er sich auf

den Buͤgel E stemmt, diesen an, und bringt den

Schnabel F des Hebels G zum

Nachgeben. Dieser leztere Hebel hebt, indem er sich auf seiner Schneide b schaukelt, die beiden Staͤbe, die eine

Verlaͤngerung desselben bilden, empor. Bringt man hierauf die Gewichte in die

Waagschale K, so senken sich die Staͤbe I, I herab, um sich ins Gleichgewicht zu sezen, bis

endlich der Zeiger h mit dem Zeiger i zusammentrifft. Ist das Abwaͤgen geschehen, so

hebt man den beweglichen Theil der Tischplatte empor, bringt die Gewichte wieder an

Ort und Stelle, senkt den Aufhalthebel herab, und schlaͤgt den beweglichen

Theil der Tischplatte J' wieder herunter. In diesem

Zustande stellt die Waage dann einen Tisch vor, und kann auch als solcher benuzt

werden. Fuͤr den Fall, daß man den Aufhalthebel, der den Mechanismus isolirt

und bewirkt, daß die Tischplatte auf dem Rahmen des Tisches aufruht, herabzusenken

vergaͤße; zwingt die Tischplatte selbst beim Niedersenken den Hebel die

gehoͤrige Stellung anzunehmen.

Tafeln