| Titel: | Verbesserungen an Thür- und anderen Schlössern, worauf sich Richard Hill, Gentleman von Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 18. März 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 58, Jahrgang 1835, Nr. LXXILXX., S. 455 |

| Download: | XML |

LXXILXX.

Verbesserungen an Thuͤr- und

anderen Schloͤssern, worauf sich Richard Hill, Gentleman von Birmingham in der

Grafschaft Warwick, am 18. Maͤrz 1835

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Oktbr. 1835, S.

78.

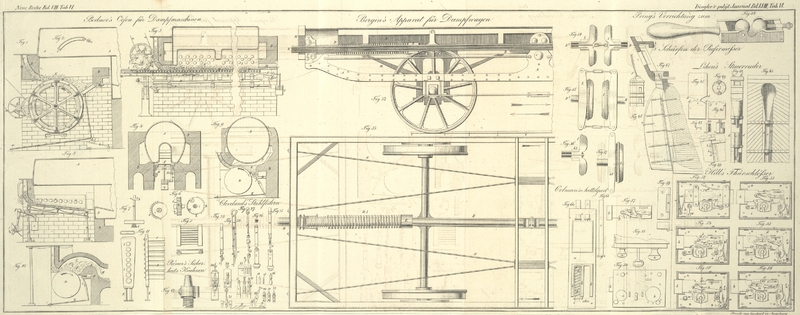

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hill's verbesserte Schloͤsser.

Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen und auf verschiedene Arten von

Schloͤssern anwendbaren Verbesserungen beziehen sich: 1)

hauptsaͤchlich auf eine eigene Einrichtung der Schloͤsser fuͤr

Haus- und andere Thuͤren, welcher gemaͤß ein einziger Riegel

die Stelle des Schieber-, Schluͤssel- und Schnallenriegels der

gewoͤhnlichen Schloͤsser vertritt; und 2) auf die Ausstattung des

Riegelhakens mit einer Rolle, die zur Verminderung der Reibung dienen soll.

Fig. 50 zeigt

ein Schloß dieser Art von Vorne oder von Außen; in Fig. 51 sieht man

dasselbe vom Rande her. Fig. 52 zeigt das Innere

des Schlosses vom Ruͤken her gesehen und in einer der Fig. 50 entgegengesezten

Stellung. a, a, a ist das Schloßgehaͤuse; b, b der Riegel, der sich in den Riegelhaken c, c schiebt; d ein durch

Punkte angedeuteter Tummler. Dieser haͤngt an einem in der Schloßplatte hinter dem Riegel

befestigten Stifte oder Zapfen herab, und wird von einer Feder e nach Abwaͤrts gedruͤkt. Die Besazung des

Schlosses sieht man bei f.

Fig. 53, 54, 55 und 56 sind

senkrechte Durchschnitte durch das Schloßgehaͤuse a,

a, in der aus Fig. 50 ersichtlichen

Stellung; d.h. die Schloßplatte ist an diesen vier lezteren Figuren abgenommen,

damit der innere Mechanismus um so deutlicher erhelle. An allen diesen Figuren

beziehen sich gleiche Buchstaben auch auf gleiche Theile. Den Griff, womit der

Riegel zuruͤkgezogen wird, ersieht man bei h; er

wirkt ganz auf dieselbe Weise, wie an den gewoͤhnlichen Schloͤssern;

d.h. sein Stiel paßt in das vierekige Loch des Hebeltummlers oder Folgers (follow) i. Dieser Folger

treibt, wenn er umgedreht wird, den Hebel k, an dessen

oberem Theile sich ein Haken befindet, und der, wenn der Folger nicht auf denselben

wirkt, von der Feder l aufrecht erhalten wird,

zuruͤk. Ein Hebel m, der mit dem einen Ende an

einem als Stuͤzpunkt dienenden und in der Seite des Riegels befestigten

Stifte oder Zapfen haͤngt, steht mit seinem anderen gabelfoͤrmig

getheilten Ende mit einem anderen Hebel n in Verbindung;

lezterer dreht sich an einem durch dessen Mittelpunkt gehenden Zapfen, der

gleichfalls in dem Riegel befestigt ist. Beide Hebel werden durch einen Steg p festgehalten; in lezteren, naͤmlich in n, ist jedoch in der Naͤhe seines Endes ein Stift

oder Zapfen o eingelassen, der von dem

hakenfoͤrmigen Ende r des Hebels k ergriffen wird. Wenn daher der Folger i umgedreht wird, wie dieß in Fig. 54 der Fall ist, muß

der Riegel b durch das Zuruͤkweichen des Hebels

k zuruͤkgezogen werden, indem die Feder q auf den Hebel m

druͤkt, und dadurch den Hebel n in

gehoͤriger Stellung festhaͤlt. In Fig. 57 ersieht man den

Riegel mit den Hebeln m und n und mit dem Stege p aus dem Schlosse

herausgenommen.

Will man die Thuͤre mit einem Schluͤssel versperren: d.h. will man den

Riegel so weit hinaus treiben, als man dieß in Fig. 56 ersieht, so muß

der Schluͤssel u an das Schloß angestekt, und so

umgedreht werden, wie es aus Fig. 55 erhellt. In

dieser Stellung wird naͤmlich der Schluͤssel den Hebel n emporheben, und bewirken, daß auch der Hebel n in die aus Fig. 55 ersichtliche

Stellung gelangt. Durch diese Bewegung der Hebel wird der in dem Ende des Hebels n befindliche Zapfen herabgezogen, und von dem

hakenfoͤrmigen Ende r des aufrechten Hebels k befreit werden. Da aber zugleich der am Ruͤken

des Schlosses befindliche Tummler d emporgehoben wird,

wie dieß in Fig.

55 durch Punkte angedeutet ist, und da dessen Zapfen uͤber die in

den oberen Rand des Riegels geschnittenen Auskerbungen gelangt, so wird der

Schluͤssel u, indem er sich gegen die Seite eines an der

unteren Seite des Riegels befindlichen Stuͤkes s

stemmt, bewirken, daß der Riegel vorgeschoben wird, und daß saͤmmtliche

Theile die Stellung annehmen, in der man sie in Fig. 56 ersieht.

Soll der Riegel hingegen zum Behufe des Aufsperrens des Schlosses wieder

zuruͤkgezogen werden, so werden, wenn der Schluͤssel neuerdings wieder

angestekt, aber nach der, der fruͤheren entgegengesezten Richtung umgedreht

worden, die Hebel m und n so

wie der Tummler d wie zuvor emporgehoben werden; und

nachdem der Zapfen o der Oeffnung des Hakens r des aufrechten Hebels k

gegenuͤber angelangt, wird dann der Riegel, indem der Schluͤssel u auf die entgegengesezte Seite des Stuͤkes s druͤkt, zur Haͤlfte zuruͤkgezogen

werden, so daß der Zapfen o in den Haken des Hebels k eintritt, wie man dieß aus Fig. 55 ersieht. Wird der

Schluͤssel hierauf noch weiter umgedreht, so wird der Riegel noch vollends in

das Schloßgehaͤuse zuruͤkgezogen, so daß die Theile die aus Fig. 54

ersichtliche Stellung bekommen, und das Schloß vollkommen geoͤffnet ist.

Damit der Hebel k nicht zu weit zuruͤkfallen

kann, ist in der Schloßplatte ein Aufhaͤlter t

angebracht.

Um den Riegel entweder in seiner ganz oder halb abgesperrten Stellung fixiren zu

koͤnnen, ist an dem Stiele des Knopfes x ein

Krummhebel w befestigt, dessen Ende beim Umdrehen dieses

Knopfes in eine der Auskerbungen y oder z, welche sich an der unteren Seite des Riegels

befinden, eintreten, und dadurch verhindern, daß der Riegel weder mit dem Griffe h, noch mit dem Schluͤssel u zuruͤkgezogen werden kann. Dieser Krummhebel wirkt daher sowohl

als ein Schiebriegel, als auch als ein Sicherheitsriegel.

Fig. 58 zeigt

eine andere Modification desselben Principes, wonach ein Riegel die Stelle eines

Fang-, Schluͤssel- und Schiebriegels vertritt. Die Einrichtung

dieses Schlosses ist etwas einfacher, als jene des oben beschriebenen, indem hier

der Hebel n weggelassen ist, und indem der Hebel m statt seiner den Zapfen o

traͤgt. Da uͤbrigens die Theile mit denselben Buchstaben bezeichnet

sind, so ist eine weitere ausfuͤhrliche Beschreibung dieses Schlosses hier

nicht noͤthig.

Fig. 59 gibt

eine Front- und Endansicht des verbesserten Riegelhakens fuͤr ein

Federschloß, in welchem sich die Walze a an einer

senkrechten Achse oder Welle dreht. Die schiefe Flaͤche des Riegels trifft

beim Schließen der Thuͤre auf diese Reibungswalze, wodurch die Reibung des

Riegels an dem Riegelhaken bedeutend vermindert wird.

Sollte man, es fuͤr noͤthig erachten, so koͤnnte man auch den

Tummler m so einrichten, daß er die Stelle des Tummlers

d vertritt; man brauchte zu diesem Behufe an dessen Seite nur einen

hervorstehenden Zapfen anzubringen, welcher in Auskerbungen, die sich in der

vorderen Schloßplatte befinden, eingreifen muͤßte.

Am Schlusse erklaͤrt der Patenttraͤger, daß er in der Beschreibung

seines Patentes zwar mehrere laͤngst bekannte Theile erwaͤhnt habe,

daß er jedoch diese durchaus nicht als seine Erfindung erklaͤre; als solche

erklaͤrt er vielmehr, auf welche Weise dieß auch immer erreicht werden mag,

die Anwendung eines einzigen Riegels, welcher die drei Riegel der gewoͤhnlich

gebraͤuchlichen Haus- und Thuͤrschloͤsser mit

vollkommener Sicherheit ersezt, und die Anwendung einer Reibungsrolle in den

Riegelhaken.

Tafeln