| Titel: | Bericht des Hrn. Th. Olivier über einen von Hrn. Jacquemart in Paris, rue de Montreuil No. 39 erfundenen Eisenbahnkarren mit gebrochener Langwied. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Bericht des Hrn. Th. Olivier uͤber einen von Hrn. Jacquemart in Paris, rue de Montreuil No. 39 erfundenen Eisenbahnkarren mit

gebrochener Langwied.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement, Mai 1835, S. 231.

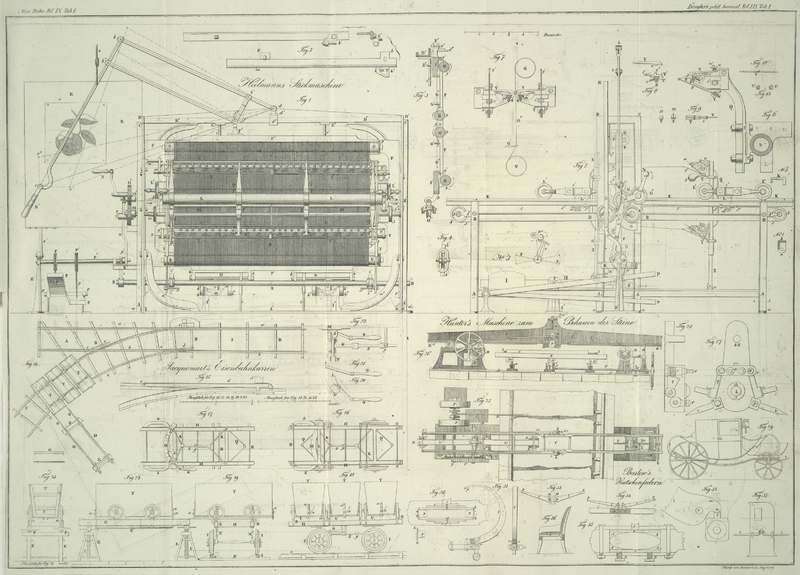

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Ueber Jacquemart's

Eisenbahnkarren.

Hr. Jacquemart, ehemaliger Zoͤgling der

polytechnischen Schule, hat der Gesellschaft einen Wagen mit gebrochener Langwied,

den er fuͤr das Huͤttenwerk in Quessy im Departement de l'Aisne erbaute, zur Pruͤfung unterstellt. Der erste

Wagen dieser Art, der eine Last von 1500 Kilogramm trug, durchlief Kreise mit einem

Halbmesser von 5 Meter (15 Fuß 4 Zoll 8 Linien); die Entfernung der beiden Achsen

von einander betrug, wenn sie parallel waren, einen Meter (3 F. 11 L.). Im Laufe des

Jahres 1833 zog man es jedoch wegen der groͤßeren Bequemlichkeit vor, lieber

große Wagen, auf deren Gestell drei Kisten von 1,50 Meter Rauminhalt angebracht

wurden, zu bauen. Diese Wagen, welche mit einer Last von 5500 bis zu 7000 Kilogramm

beladen werden, durchlaufen Kreise von 10 Meter (30 F. 17 Z. 4 L.) im Halbmesser;

die Entfernung der beiden Achsen betraͤgt hier im Zustande des Parallelismus

1,50 Meter.

Diese Wagen, welche sich seit 8 Monaten auf der Eisenbahn des Huͤttenwerkes

bewegen, sind noch in vollkommen gutem Zustande; sie rollen jedoch nur mit der durch

Pferde erreichbaren Geschwindigkeit und zwar auf Schienen, die auf hoͤlzerne

Balken gelegt sind. Diese Art von Bau, welche sich allerdings fuͤr den hier

gegebenen einzelnen Fall eignet, bietet natuͤrlich nicht dieselbe Festigkeit

dar, wie die großen fuͤr starken Verkehr bestimmten Eisenbahnen.

Die fraglichen Wagen sind nach denselben Principien gebaut, die ich am Ende einer

Abhandlung uͤber die Eisenbahnen im Bulletin

aufstellteWir werden diese Abhandlung in einem der naͤchsten Hefte des

Polytechn. Journales liefern. Zu bemerken ist jedoch noch, daß Hr. Laignel am 23. Julius 1830 ein Patent auf ein

verbessertes Eisenbahnsystem erhielt, in dessen Beschreibung folgende Stelle

vorkommt. „Um die großen Radien an den Eisenbahnen zu vermeiden,

und dieselben bis auf 10 Meter reduciren zu koͤnnen, bedarf man

solcher Raͤder, die sich nach Belieben bewegen lassen, und von

denen jedes mehrere Durchmesser hat.“

A. d. R.; nur hat Hr. Jacquemart statt eines ganzen

Kreises und vier Rollen nur einen halben Kreis und zwei Rollen angebracht, mit deren Huͤlfe nur das

Vordergestell allein eine drehende Bewegung um den unter dem Schwerpunkte des Wagens

angebrachten Stellnagel bekommt. Ein Sperrkegel verhuͤtet, daß sich das

Vordergestell um keinen groͤßeren Winkel drehen kann, als der Laͤnge

des Halbmessers des zu durchlaufenden Kreises entspricht.

Es waͤre sehr im Interesse der Industrie zur endlichen Loͤsung der

Frage uͤber die Curven an den Eisenbahnen mit den hier beschriebenen und

aͤhnlichen Wagen Versuche anzustellen, aus denen hervorginge, welche

Geschwindigkeit man ihnen geben kann, ohne daß sie von den Schienen abgleiten, und

welcher Verlust an Kraft nothwendig durch die Vermehrung der Reibung entstehen muß.

Hr. Jacquemart konnte diese Versuche bisher noch nicht

anstellen; allein ich glaube, daß die Gesellschaft diesen gewandten Ingenieur hiezu

veranlassen, und ihn ersuchen soll ihr seiner Zeit die Resultate, die sich ihm dabei

ergaben, mitzutheilen. Wenn man auf diese praktische Weise die verschiedenen zum

Behufe des Durchlaufens von Curven mit kleinen Radien vorgeschlagenen Systeme mit

einander vergleichen koͤnnte, so ließe sich noch am besten eine, wenn auch

nicht vollkommene, so doch gewiß praktisch hoͤchst nuͤzliche

Loͤsung dieser Frage erwarten.

Die Eisenbahn, welche Hr. Jacquemart fuͤr das

Huͤttenwerk in Quessy erbaute, macht es moͤglich, daß man

gegenwaͤrtig daselbst mit einem einzigen Pferde eben so viel leistet, als

fruͤher mit 12 und 14. Die ganze Bahn hat 800 Meter Laͤnge, und davon

kam der Meter auf 6 1/2 bis 7 Fr. zu stehen. Der Karren kostet beilaͤufig 500

Fr.

Da dieses neue System von Eisenbahnkarren vielleicht manchen anderen eben so

nuͤzlich werden duͤrfte, wie es Hrn. Jacquemart geworden, so beantrage ich diesem den Dank der Gesellschaft zu

votiren, den Karren selbst aber durch eine Abbildung und Beschreibung zur

allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Fig. 14 gibt

einen Grundriß eines Theiles der Eisenbahn von Quessy und eines Theiles der daran

befindlichen Curve.

Fig. 15 zeigt

die bewegliche Schiene, mittelst welcher der Karren von der geraden auf die krumme

Bahn gebracht wird, im Grundrisse.

Fig. 16 ist

ein Grundriß des Wagens, der auf der Eisenbahn laͤuft, und welcher drei mit

den fortzuschaffenden Substanzen beladene Waͤgelchen traͤgt.

Fig. 17 zeigt

denselben Wagen von Unten, woraus man den Mechanismus, in Folge dessen sich das

Vordergestell umdreht, ersieht.

Fig. 18 zeigt

einen ebensolchen beladenen Wagen im Laͤngenaufrisse, waͤhrend ihn Fig. 19 von

dem einen Ende her gesehen darstellt.

Fig. 20 gibt

einen Grundriß und Fig. 21 einen Aufriß des Aushebhebels, der die Bewegung des

Vordergestelles gestattet oder hindert.

Fig. 22 ist

ein Aufriß der einen Rolle des Vordergestelles und der Gabel, die die Nabe

umfaßt.

Fig. 23 zeigt

das kleine Waͤgelchen im Durchschnitte, waͤhrend man es in Fig. 24 auf

einer Huͤlfseisenbahn, und in dem Augenblike, wo es abgeladen wird,

ersieht.

An allen diesen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben auch gleiche

Gegenstaͤnde.

A ist die Eisenbahn, welche aus zwei parallelen, auf den

hoͤlzernen Balken B ruhenden Schienen a, b besteht.

C ist die gebogene Eisenbahn, die durch zwei, um die

Punkte e bewegliche Schienen c,

d mit ersterer in Verbindung steht; das Ende dieser Schienen ist in die aus

Holz bestehenden Stuͤke f eingesezt.

D ist die mit der Curve C

verbundene Huͤlfseisenbahn, die auf den Boͤken E ruht. F, F sind Schrauben, auf denen die

Schienen dieser lezteren Bahn ruhen, und mit deren Huͤlfe man dieser eine

solche Neigung geben kann, daß die kleinen Waͤgelchen darauf fortrollen, ohne

daß sie von einem Pferde gezogen zu werden brauchen.

G, G sind Schienen, die an die Schienen der großen

Eisenbahn gehakt werden, und welche solcher Maßen die Communication zwischen dieser

und der Huͤlfseisenbahn herstellen.

H ist das Gestell des großen Wagens.

I die Raͤder, welche zweierlei Durchmesser

huͤben.

J die in der Mitte ihrer Laͤnge gebrochene

Langwied, die sich um den Stellnagel g dreht.

K, K sind gekniete Hebel, durch welche die Langwied mit

den Achsen in Verbindung steht.

L ist das Vordergestell, welches sich mit seinen beiden

Rollen h, h auf einer centrirten, unter dem Gestelle H befestigten Platte dreht. Seine Bewegung ist durch die

Aufhaͤlter oder Sperrer i, gegen die sich die

Rollen stemmen, beschraͤnkt.

N, N sind Pfosten, welche an den Achsen befestigt sind,

und den Rahmen H tragen.

O ist der mit einem Griffe versehene Aushebhebel,

welcher sich um die Achse der Rolle h dreht.

Druͤkt man auf diesen Hebel, so geraͤth er in Schwingung und hakt sich

mit seinem Haken k in ein in der centrirten Platte M befindliches Loch. In dieser Stellung ist der Hebel

unbeweglich, so daß die Wagenraͤder in gerader Linie fortlaufen muͤssen. Hebt man

hingegen den Hebel empor, so wird der Haken frei, so daß sich das Vordergestell

umdrehen kann.

P ist eine Gabel, die die Achse von Vorne umfaßt.

Q sind Zugketten, wodurch die großen Wagen mit einander

in Verbindung gebracht werden.

R, R sind Querschienen, sechs an der Zahl, welche auf

dem großen Wagen angebracht sind, und die zur Aufnahme der kleinen Waͤgelchen

dienen.

S, S Vorspruͤnge, welche außen an dem Gestelle

H befestigt sind, und die, indem sie auf die

horizontale, an einem Tragbloke der Eisenbahn angebrachte Rolle I treffen, den Wagen zum Abweichen von der geraden Bahn

veranlassen.

T, T, T sind die kleinen, auf vier Raͤdern

ruhenden und zur Aufnahme der fortzuschaffenden Substanzen dienenden

Waͤgelchen; sie sind der Quere nach auf dem großen Wagen angebracht und ruhen

mit ihren Raͤdern auf den Schienen R, R.

U ist ein beweglicher Boden, der aus zwei

Fluͤgeln besteht; diese Fluͤgel drehen sich um die Charniergelenke m, und werden durch einen Haken, der in ein eisernes

Stuͤk n einpaßt, zusammengehalten; so wie man

daher den Zapfen o auszieht, oͤffnet sich der

bewegliche Boden, und die in dem Waͤgelchen enthalten gewesenen Substanzen

entleeren sich in einen Behaͤlter, der zu deren Aufnahme angebracht worden

ist.

Will man nun den großen Wagen von der geraden auf die krumme Eisenbahn

uͤbergehen machen, so entfernt man zuerst die beweglichen Schienen c, d, so wie man dieß aus Fig. 15 ersieht; und hebt

dann den Aushebhebel empor, wodurch das Vordergestell frei wird. Wenn der Wagen nun

auf die Rolle l trifft, so wird das Vordergestell

gezwungen sich um den Stellnagel zu bewegen, wo dann die Raͤder auf die

krumme Bahn uͤbertreten, und auf dieser mit ihrem kleinen Durchmesser laufen.

Ist der Wagen auf diese Weise vor der Huͤlfseisenbahn angelangt, so stellt

man mittelst der beweglichen Schienen die Communication mit dieser her, und

laͤßt eines der drei auf dem Wagen befindlichen Waͤgelchen um das

andere in Folge seiner eigenen Schwere uͤber diese Bahn hinablaufen.

Tafeln