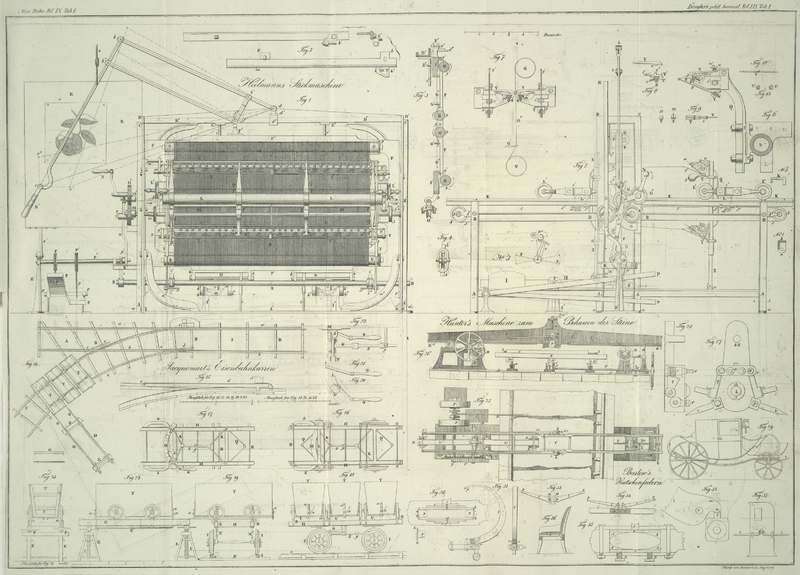

| Titel: | Beschreibung der von Hrn. Josua Heilmann in Mülhausen erfundenen Stikmaschine. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. II., S. 5 |

| Download: | XML |

II.

Beschreibung der von Hrn. Josua Heilmann in

Muͤlhausen erfundenen StikmaschineWir haben schon im Polytechnischen Journale Band XXXIV. S. 441 und Band L. S.

141 kurze Notizen uͤber die so hoͤchst interessante

Maschine des Hrn. Heilmann mitgetheilt, und glauben,

selbst wenn bereits in Sachsen, der Schweiz, Frankreich und England mehrere

derselben in ausgedehnte Anwendung gekommen, dennoch durch Mittheilung einer

ausfuͤhrlichen Beschreibung dieses mechanischen Kunstwerkes der großen

Mehrzahl unserer Leser einen angenehmen Dienst zu erweisen.A. d. R..

Aus dem Portefeuille industriel im Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen, No. 38.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Heilmann's Stikmaschine.

Die von Hrn. Heilmann erfundene Stikmaschine erregte ohne

Zweifel unter allen den vielen Maschinen, die man auf der im Jahr 1834 in Paris

gehaltenen Industrieausstellung bemerkte, die groͤßte Theilnahme des

Publikums. Sie mochte still stehen, oder sich in Gang befinden, so war sie stets von

einer großen Anzahl Neugieriger umringt, von denen die einen ihr Augenmerk

hauptsaͤchlich auf die von ihr erzeugten Stikereien richteten,

waͤhrend die anderen die verschiedenen Bewegungen zu verfolgen, und die ihnen

zum Grunde liegenden Mechanismen zu erforschen trachteten. Man ward nicht

muͤde die 130 in einen kleinen Raum zusammengedraͤngten Stiknadeln,

von denen jede dasselbe Muster copirte, und ihre Aufgabe mit der groͤßten

Regelmaͤßigkeit vollbrachte, zu bewundern. Ein einziger Mensch

genuͤgte, um alle diese Nadeln in Thaͤtigkeit zu sezen, und dabei

durchdrangen dieselben den Zeug mit solcher Genauigkeit an den zur Erzielung

bestimmter Muster erforderlichen Stellen, als wuͤrden sie von der

geuͤbtesten Hand gefuͤhrt. Man kann fuͤglich sagen, daß Heilmann durch die Erfindung seiner Maschine eine

hoͤchst complicirte und schwierige Aufgabe, an die sich Mechaniker ersten

Ranges kaum gewagt haben wuͤrden, gluͤklich geloͤst hat. Der

Nuzen dieser Erfindung steht uͤberdieß mit der in ihr uͤberwundenen

Schwierigkeit im Verhaͤltnisse, und ist auch bereits in Frankreich,

Deutschland, der Schweiz und England anerkannt. Denn schon gegenwaͤrtig

arbeiten 6 solcher Maschinen in Lyon, 4 in Sachsen, 15 in St. Gallen, und 12 oder 15

in Manchester und an anderen Orten Englands und Schottlands.

Ein Mechanismus, welcher mit einem Male 130 Mal dasselbe Stikmuster wiederholt, und

zwar mit einer Genauigkeit, wie sie zur Vollkommenheit von derlei Arbeiten

erforderlich ist, ist, wie Jedermann einsehen wird, nicht so leicht zu verfertigen, und doch

liefert das Haus André Koͤchlin und Comp.

in Muͤlhausen diese Maschinen gegenwaͤrtig von solcher Festigkeit und

Praͤcision, daß sie nichts zu wuͤnschen uͤbrig lassen. Man

macht sie zwar dermalen in Manchester nach den dahin gesandten Modellen nach; allein

es scheint nicht, daß den englischen Maschinen ein Vorzug vor den

franzoͤsischen zukommt. Der Preis einer Maschine mit 130 Nadeln und den hiezu

noͤthigen 260 Zangen belaͤuft sich auf 5000 Franken; und eine Maschine

dieser Art arbeitet taͤglich beinahe eben so viel als 15 sehr geuͤbte

an den gewoͤhnlichen Stikrahmen arbeitende Stikerinnen. Zu ihrer Bedienung

sind nur ein einziger Arbeiter und zwei Maͤdchen erforderlich. Der Arbeiter

muß jedoch gehoͤrige Uebung haben; denn er muß mit der einen Hand die

Zeichnung mit der Spize des Pantographen verfolgen, waͤhrend er mit der

anderen eine Kurbel dreht, um saͤmmtliche, von den Zangen gehaltene, und in

beweglichen Wagen aufgezogene Nadeln einzusenken und auszuziehen. Er muß ferner,

indem er seine Fuͤße abwechselnd auf den einen oder den anderen der beiden

Tretschaͤmel sezt, die 130 Zangen des ersten Wagens, die die in den Zeug

eingesenkten Nadeln loszulassen haben, oͤffnen, und sogleich die 130 Zangen

des zweiten Wagens, welche die Nadeln aufzunehmen und an der entgegengesezten Seite

auszuziehen haben, schließen. Die beiden Maͤdchen haben nichts weiter zu

thun, als die Nadeln auszuwechseln, wenn die Naͤhlinge zu Ende sind, und Acht

zu geben, daß keine der Nadeln aus den Zangen entweicht.

Wir wollen versuchen saͤmmtliche Details dieser Maschine, welche wegen der

gluͤklichen Anordnung der Theile, aus denen sie zusammengesezt ist, eben so

merkwuͤrdig ist, als wegen der Arbeiten, die mit ihr erzeugt werden

koͤnnen, verstaͤndlich und anschaulich zu machen. Wir werden hiebei

die Theile hauptsaͤchlich in vier Abschnitten beschreiben.

1. Von dem Gestelle der

Maschine.

Das aus Gußeisen bestehende Gestell muß fest zusammengefuͤgt und auf einem

ziemlich festen Boden angebracht seyn, damit weder durch die Bewegungen der Maschine

selbst, noch durch das noͤthige Hin- und Hergehen der Maͤdchen

merkliche Erschuͤtterungen entstehen koͤnnen. Fig. 1 zeigt einen Aufriß

desselben von Vorne, und Fig. 2 einen solchen von

jenem Ende her, an welchem der Arbeiter Plaz nimmt. An lezterer Figur bildet das

Ende des Gestelles zwei gleiche Rechteke ABBA, ABBA, welche symmetrisch zur Rechten und zur

Linken angebracht, und in der Mitte durch ein schmaͤleres und hoͤheres

Rechtek ADCA mit einander verbunden sind. Diese

drei Rechteke sind in

einem Stuͤke gegossen. Die Durchschnitte der horizontalen und senkrechten

Rippen sind vollkommen gleich. Man sieht in Nro. 1 einen Durchschnitt dieser

lezteren, und einen der vier Fuͤße a von Oben.

Jeder dieser Fuͤße ist mit einem Loche versehen, welches zur Aufnahme einer

Schraube bestimmt ist. Das entgegengesezte Ende der Maschine ist dem eben

beschriebenen in jeder Hinsicht aͤhnlich; weßhalb denn auch die beiden

symmetrischen seitlichen Rechteke mit A'B'B'A', das

mittlere Rechtek mit A'D'C'A', und die sechs

Fuͤße mit a' bezeichnet sind. Zwischen jedem Fuße

a und dem entsprechenden Fuße a' ist ein gußeiserner Querbalken A''

angebracht, dessen Form und Befestigung man aus Fig. 1 ersieht. Ueberdieß

befindet sich an jedem Ende dieser Querbalken auch noch ein Strebepfeiler a'', wodurch das ganze Gestell noch groͤßere

Festigkeit gewinnt. An dem oberen Theile sind die beiden Enden des Gestelles

mittelst eines einzigen Querbalkens D''

Fig. 1,

welcher rinnenfoͤrmig gestaltet und an die entsprechenden Eken D, D' gebolzt ist, mit einander verbunden. Fig. 3 zeigt an

ihrem oberen Theile einen Durchschnitt dieses Querbalkens D'', von dem man in Fig. 1 den Hinteren Rand

durch eine punktirte Linie angedeutet sieht.

Dieses einfache und leichte Gestell nun traͤgt die ganze Maschinerie; wir

mußten etwas laͤnger dabei verweilen, damit es um so deutlicher werde, wie

die fixirten Theile an ihr befestigt sind, und wie die zahlreichen beweglichen

Stuͤke ihre Bewegungen mit vollkommener Regelmaͤßigkeit vollbringen

koͤnnen. Die Laͤnge der Maschine haͤngt von der Zahl der

Zangen, womit man arbeiten will, ab. Das zur Ausstellung gebrachte Modell

zaͤhlte 260 Zangen, und war 2 1/2 Meter lang; wir haben jedoch in unserer

Zeichnung des Raumes wegen deren Zahl auf 120 reducirt, so daß hier die Querbalken

A'' und D'' nicht ganz 2

Meter messen wurden. Die Breite der Maschine hingegen ist, welches auch immer ihre

Laͤnge seyn mag, stets eine und dieselbe; denn sie ist es, welche die

Laͤnge des Fadens, den man in die Nadeln einfaͤdeln kann, bestimmt. Am

vortheilhaftesten ist die von Hrn. Heilmann angenommene

und auch von uns hier befolgte Breite von etwas mehr als zwei Meter, so daß die

Nadeln einen Faden von der Laͤnge eines Meters fuͤhren

koͤnnen.

2. Von der Zuruͤstung des

Zeuges.

Wie bereits gesagt, erscheinen die Zangen, welche die Nadeln halten, immer an einer

und derselben Stelle, so daß die Nadeln immer durch dieselben Loͤcher hin und

her gezogen werden wuͤrden, wenn der Zeug nicht genau eine solche

Ortsveraͤnderung mitgetheilt bekaͤme, daß nach und nach alle jene

Punkte, durch welche die Nadeln zum Behufe der Erzeugung eines gewissen Musters

gefuͤhrt werden muͤssen, den Nadeln gegenuͤber gebracht

wuͤrden. Die Zuruͤstung des Zeuges und der Mechanismus, der dessen

Ortsveraͤnderung bewirkt, sind demnach von groͤßter Wichtigkeit, und

wir wollen sogleich suchen die darauf bezuͤglichen Details zu

erlaͤutern.

Der Zeug wird von einem großen rechtekigen Rahmen, dessen vier Seiten man in Fig. 1 sieht,

getragen. Seine beiden senkrechten Seiten sind mit F, F,

die horizontalen hingegen mit F' F' g bezeichnet. Man

sieht in Fig.

1 aber ferner zwei lange hoͤlzerne Walzen G,

G, deren Enden, welche mit eisernen Zapfen ausgestattet sind, so in den

Seiten F des Rahmens ruhen, daß sie sich um sich selbst

drehen koͤnnen. Diese beiden Walzen bilden ein Brustbaumsystem (système d'ensouples), worauf das Band, der Zeug

oder im Allgemeinen der Canevaß, der die Stikerei bekommen soll, aufgerollt und

senkrecht in gehoͤrigem Grade gespannt werden kann. Denn jede dieser Walzen

ist an dem einen ihrer Enden mit einem kleinen Sperrrade g,

g versehen; und da die Zaͤhne dieser Raͤder, wie aus dem

Durchschnitte Fig.

3 ersichtlich ist, nach entgegengesezten Richtungen geneigt sind, so folgt

hieraus: daß wenn man z.B. den Sperrkegel des oberen Rades aushebt, und die Walze in

der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung umdreht, der Canevas die untere Walze

anzieht, und sie umzudrehen trachtet, waͤhrend sie durch den Sperrkegel ihres

Sperrrades hieran gehindert wird. Die Folge hievon ist natuͤrlich eine

groͤßere Spannung des Zeuges. Will man den Zeug von der einen Walze auf die

andere rollen, so braucht man nur beide Sperrkegel zugleich auszuheben, und jene

Walze, auf die der Zeug aufgerollt werden soll, nach der entsprechenden Richtung

umzudrehen.

Außer diesen beiden unteren Walzen sind aber auch noch zwei obere Walzen vorhanden,

welche zu demselben Zweke bestimmt, und genau auf dieselbe Weise eingerichtet sind.

Auch diese Walzen sind in Fig. 3 ersichtlich,

waͤhrend sie in Fig. 1 zum Theil von

anderen Gegenstaͤnden verdekt sind. Es erhellt von selbst, daß das eine

dieser Walzensysteme den Zeug den oberen, das andere hingegen den unteren Nadeln

darbietet. Da aber die Achsen der beiden zu einem Systeme gehoͤrigen Walzen

nicht in einer und derselben senkrechten Flaͤche liegen, so bekaͤme

auch die Flaͤche des Zeuges G''

Fig. 3 eine

Neigung, und der Zeug geriethe folglich in schiefer Richtung unter die Nadeln, wenn

er nicht durch ein starkes eisernes Lineal, welches gleich den Walzen in den beiden

senkrechten Seiten des Rahmens befestigt ist, genau in die Mitte des Rahmens

zuruͤkgefuͤhrt wuͤrde.

Einen Durchschnitt dieses Lineales oder Richtscheites sieht man fuͤr beide

Walzensysteme in Fig. 3 bei G'G.

Um dem Zeuge endlich auch noch ohne Furcht ihn zu zerreißen die gehoͤrige

seitliche Spannung zu geben, befestigt man an dessen Raͤndern kleine

messingene Spannstoͤke, an denen man dann die Schnuͤre g'' anbringt, womit ihnen, indem man diese lezteren an

den Seiten des Rahmens F befestigt, die seitliche

Spannung gegeben wird.

Es bleibt nunmehr nur noch zu zeigen, auf welche sinnreiche Weise der Rahmen nach

allen Richtungen bewegt werden kann, ohne jedoch dabei je aus der senkrechten

Flaͤche, in die er urspruͤnglich gestellt wurde, zu gerathen; und wie

der Zeug, der auf demselben befestigt und folglich auch gezwungen ist, ihm in allen

seinen Bewegungen zu folgen, nach und nach den Nadeln jene Stellen gegenuͤber

bringt, durch die der Faden gezogen werden soll.

Hr. Heilmann brachte zu diesem Behufe den Pantographen

oder den sogenannten Storchenschnabel, dessen sich die Zeichner bedienen, um irgend

eine Zeichnung in bestimmten Verhaͤltnissen zu verkleinern oder zu

vergroͤßern, in Anwendung. Die Theorie, auf der dieses Instrument beruht, ist

allgemein bekannt, so daß wir daher nur mit wenigen Worten daran erinnern wollen.

bb'fb'' in Fig. 1 ist ein

Parallelogramm, dessen vier Eken b, b', f, b''

charnierfoͤrmig so gegliedert sind, daß dessen Winkel unter Beibehaltung der

Laͤnge der Seiten sehr stumpf oder sehr spizig gemacht werden koͤnnen.

Die beiden Seiten bb' und bb'' sind verlaͤngert, und zwar die eine bis zu dem Punkte d und die andere bis zum Punkte c. Diese Punkte sind so gewaͤhlt, daß die Linie cd, wodurch sie mit einander in Verbindung stehen,

in einer der Stellungen des Parallelogrammes durch den Punkt f geht. Diese Bedingung laͤßt sich auf unendliche Arten erreichen;

denn, da die Stellung des Parallelogrammes immer eine und dieselbe bleibt, so

erhellt, daß, um den Punkt d von dem Punkte b' zu entfernen, nichts weiter noͤthig ist, als

den Punkt c dem Punkte b''

zu naͤhern und umgekehrt. Ist jedoch ein Mal die Entfernung von b'd gewaͤhlt, so folgt hieraus nothwendig

auch jene von b''c. Das Princip, worauf die Einrichtung

des Pantographen beruht, ist nun Folgendes: es genuͤgt, daß sich die drei

Punkte d, f und c in einer

einzigen der Stellungen des Parallelogrammes in gerader Linie befinden, um zu

bewirken, daß sie in jeder anderen Stellung, die man dem Parallelogramme geben kann,

gleichfalls in dieser geraden Linie bleiben.

In gegenwaͤrtiger Stellung geht nun die Linie cd durch den Punkt f und die Dreieke b'df und b''

cf sind einander aͤhnlich, indem sie gleiche Winkel haben;

denn da b'f mit b'' c

und b'd mit b'' f

parallel ist, so sind die drei Winkel des ersteren Dreiekes den drei entsprechenden

Winkeln des lezteren gleich; woraus sich das Verhaͤltnis b''c/b''f = b'f/b'd ergibt.

In allen Stellungen, welche das Parallelogramm bekommt, man mag den Winkel b oͤffnen oder schließen, werden immer zwei und

zwei Seiten parallel seyn, indem die Figur immer ein Parallelogramm bleibt. Daher

wird der Winkel cb''f immer dem Winkel db'f gleich bleiben; und wenn man folglich in einer ganz

anderen Stellung den Punkt c mit dem Punkte f, und den Punkt d mit

demselben Punkte vereint, so wird an den hieraus zum Vorscheine kommenden beiden

Dreieken b'' cf und b'fd zwischen zwei entsprechenden Seiten immer ein gleicher Winkel

eingeschlossen seyn; folglich werden die beiden Dreieke einander gleich und die

beiden Linien cf und fd Verlaͤngerungen von einander seyn: d.h. die drei Punkte c, f und d werden sich immer

in einer geraden Linie befinden.

Dieß Princip festgesezt, wollen wir annehmen, daß der Punkt c, indem man das ganze System um den Punkt d

dreht, in irgend einer Richtung: z.B. nach c', versezt

werde. Verbindet man dann d mit c', so wird sich der Punkt f offenbar irgendwo

auf die Linie d c', z.B. nach f' begeben haben: indem er immer auf die gerade Linie faͤllt, die

den Punkt d mit dem Punkte c

verbindet, welche Stellung lezterer auch haben mag. Da aber die neuen auf d c' gebildeten Winkel, analog den Winkeln b''c f und b'f d der

urspruͤnglichen Stellung, einander gleich sind; und da die Laͤngen c b'' und b''f, so wie d b' und b'f, bleibende

Groͤßen sind, so erhaͤlt man c' f'/df' = b''c/b' f; und da in der urspruͤnglichen Stellung cf/df = b''c/b' f war, so ergibt

sich cf/df = c' f'/df', woraus denn

folgt, daß die Linie f f' der Linie c c' parallel ist.

Ebendieß wird auch der Fall seyn, wenn der Punkt c nach

einem anderen Punkte c'' versezt wird; denn der Punkt

f wird zugleich an den Punkt f'' gelangen, und die Linien f f'', f' f f''

werden den Linien c c'' und c'

c'' parallel seyn; und folglich werden die in verschiedenen Stellungen des

Parallelogrammes von dem Punkte f beschriebenen Figuren

immer den von dem Punkte c beschriebenen vollkommen

aͤhnlich seyn.

Um nun das Verhaͤltniß zu finden, welches zwischen den Umrissen dieser

einander aͤhnlichen Figuren besteht, genuͤgt die Bemerkung, daß an den primitiven Dreieken

b''c f und (b'fd) cf/df = b''c/bf; woraus folgt, daß (cf + df)/df = (b''c + b'f)/b'f.

Da aber cf + df =

dc und b''c + b' f = bc, so ist dc/df = bc/b' f.

Da die Dreieke dff' und dcc' einander aͤhnlich sind, so

erhaͤlt man ferner cc'/ff' = dc/df; und hieraus folgt: cc'/ff' = bc/b'f oder bc/bb''.

Und wenn die Seite bb'' dem sechsten Theile von bc gleichgemacht wurde, so wird auch ff den sechsten Theil von cc' betragen; d.h. die von dem Punkte f beschriebenen Umrisse werden genau den sechsten Theil

der von dem Punkte c beschriebenen Umrisse betragen.

Dieses Verhaͤltniß ward auch von Hrn. Heilmann angenommen.

Man wird bemerken, daß man, indem die Dreieke dbc

und db'f einander aͤhnlich sind, bc/b'f = db/db' erhaͤlt; und

da Hr. Heilmann b'd = b'f nahm, so folgt daraus, daß bc = bd ist.

Nach dieser vorlaͤufigen Erlaͤuterung wird die Rolle, die der

Pantograph an der Stikmaschine spielt, leicht begreiflich werden. Wirft man

naͤmlich einen Blik auf Fig. 1, 2 und 3, so sieht man aus Fig. 1, daß die

Seite hc mit einem Griffe B'', womit der Arbeiter das Instrument in Thaͤtigkeit sezt,

versehen ist. Fig.

2 zeigt das Profil der Winkel und der Charniere; und Fig. 3 den

Stuͤzpunkt, um den sich das Instrument dreht, und den Befestigungspunkt, in

Folge dessen er den Rahmen und den Zeug bei seiner Bewegung mit sich

fuͤhrt.

Zu noch groͤßerer Genauigkeit und Festigkeit sind die Seiten des Pantographen

solcher Maßen verbunden, daß sich die Mitte ihrer Dike genau in der senkrechten

Flaͤche des Zeuges befindet; und daß die Achsen der Charniere auf dieser

Flaͤche vollkommen senkrecht stehen; woraus denn folgt, daß alle

Ortsveraͤnderungen in dieser Flaͤche Statt finden. Dieses Resultat ist

erreicht, indem auf dem oberen großen Querbalken D'' ein

Kniestuͤk d'' befestigt ist, welches einen

gehoͤrigen Vorsprung hat, und an welchem seinerseits wieder das Stuͤk

d' angebracht ist, womit das Ende der Seite bd durch ein Charniergelenk verbunden ist. Dieses

Stuͤk d' wird mit einem Bolzen auf d'' befestigt; es ist jedoch mit einem

laͤnglichen Loche versehen, und man schiebt es, bevor man die Schraubenmutter

anzieht, so weit nach Vor- oder Ruͤkwaͤrts, bis sich der

Stuͤzpunkt genau

in der Flaͤche des Zeuges befindet. Ist diese Bedingung erfuͤllt, so

braucht man nur mehr den Rahmen an dem Winkel f des

Parallelogrammes zu befestigen, was mittelst des Stuͤkes F'' geschieht.

Es ist hienach klar, daß wenn der Arbeiter den Griff B''

erfaßt, und den Pantographen damit auf irgend eine Weise in Bewegung sezt, der Punkt

f eine Figur beschreiben wird, welche der von c aus beschriebenen aͤhnlich, aber 6 Mal kleiner

seyn wird. Und da sich der Punkt f nicht bewegen kann,

ohne daß sich zugleich auch der Rahmen und Alles, was sich an diesem befindet,

bewegt, so folgt hieraus: daß wenn der Rahmen uͤberall in gehoͤriger

Stellung erhalten und gezwungen wird, sich in derselben Flaͤche zu bewegen,

jeder seiner Punkte und jeder der fest mit, ihm verbundenen Theile gleichfalls

dieselbe Bahn durchlaufen wird, wie der Punkt f. Jeder

Punkt des Zeuges beschreibt also in Folge der Bewegung des Pantographen dieselbe

Figur, wie der Punkt f: und folglich auch eine Figur,

die der von c aus beschriebenen aͤhnlich, aber 6

Mal kleiner ist; jedoch erscheint die Stikerei auf dem Zeuge in einer der Patrone

entgegengesezten Stellung. Man braucht demnach dem Stiker, der den Griff B'' haͤlt, nur eine Zeichnung, welche 6 Mal

groͤßer ist, als jene, die auf den Zeug gestikt werden soll, und ein Mittel

an die Hand zu geben, welches ihn in Stand sezt, mit dem Punkte c genau und leicht saͤmmtlichen Umrissen der

Zeichnung folgen zu koͤnnen. Zu diesem lezteren Zweke nun wird an c, und senkrecht mit der Flaͤche des

Parallelogrammes, ein kleiner spiziger Griffel C''

angebracht, und die Zeichnung auf einer senkrechten, der Flaͤche des Zeuges

und des Parallelogrammes parallelen Tafel, die nur um so viel weiter zuruͤk

steht, als die Laͤnge des Griffels c C''

betraͤgt, aufgezogen. Diese Tafel wird von der Eisenstange e' getragen, und diese ist selbst wieder auf einem

gußeisernen Fußgestelle E', welches auch noch zu

anderen, weiter unten zu beschreibenden Zweken bestimmt ist, befestigt.

Der Rahmen bildet mit seinen Walzen und mit dem Zeuge ein ziemlich schweres Ganzes;

es ist daher nothwendig, daß derselbe so erleichtert werde, daß der Stiker die Spize

des Pantographen ohne Anstrengung und ohne Gefahr von Unsicherheit auf der Tafel

bewegen kann. Dieser Bedingung hat Hr. Heilmann auf

folgende Weise entsprochen.

1) Eine Schnur e, Fig. 1, die an der Seite

bc des Pantographen befestigt ist,

laͤuft uͤber eine Rolle, und traͤgt an ihrem anderen Ende ein

Gewicht, welches der Arbeiter nach Belieben graduiren kann, und welches nicht nur

dem Pantographen das Gleichgewicht haͤlt, sondern auch den Rahmen etwas

emporzuheben trachtet.

2) Die obere Seite F' des Rahmens traͤgt zwei

hervorragende Richtscheite, deren Profil man in E''

Fig. 3 sieht,

und welche beide eine horizontal laufende Laͤngenspalte haben, in der sich

mit geringer Reibung der Zapfen e''

Fig. 1 und

3 schieben

kann. Dieser Zapfen dient als Fuͤhrer, womit der ganze obere Theil des

Rahmens in seiner Flaͤche erhalten wird, indem die Zapfen e'' an dem großen Querbalken D'' befestigt sind. Die Laͤnge der Spalte eines jeden dieser

Richtscheite E'' muß, wie sich von selbst versteht, der

Ausdehnung der seitlichen Bewegung, deren der Rahmen faͤhig ist,

entsprechen.

3) Die untere Seite des Rahmens traͤgt zwei horizontale Stangen H, H, Fig. 1, von denen jede mit

zwei, etwas nach Links gebogenen Brazen h, h befestigt

ist. Jede dieser Stangen ist in die Kehle einer Rolle H'

eingelassen, deren ovales Zapfenband, Fig. 4, mit zwei

dreiekigen Schneiden h' h' auf den beiden Armen h'' ruht; und diese lezteren bilden das Ende eines

gabelfoͤrmigen Hebels H'', den man in Fig. 2 im

Profile sieht. Die beiden gleichen Hebel H''

muͤssen fuͤr einander solidarisch seyn, damit die beiden Seiten des

Rahmens gleichmaͤßig emporgehoben werden. Aus diesem Grunde sind sie auch

durch die Stange I', deren beide Enden von den

gußeisernen Fuͤßen I''

Fig. 2

getragen werden, mit einander verbunden. Ein Gegengewicht I, welches sich auf dem Schwanze der Hebel H''

schiebt, und welches der Linie der Stuͤzpunkte genaͤhert oder davon

entfernt werden kann, macht es moͤglich, daß man auf den Rahmen einen Druk

von Unten nach Oben ausuͤben kann; welcher Druk, ohne die Beweglichkeit des

Rahmens nach allen Richtungen zu hemmen, diesen Rahmen dennoch hindert, aus der

primitiven Flaͤche, fuͤr die der Pantograph geregelt wurde, zu treten.

Die Laͤnge der Stangen H muß demnach der

Ausdehnung der Seitenbewegung des Rahmens gleich seyn; und die Arme der Hebel H'' muͤssen so lang seyn, daß der Bogen, den sie

den Schneiden h' des Zapfenbandes der Rolle beschreiben

machen, bei der groͤßten Bewegung, die der Rahmen von Oben nach Unten oder

von Unten nach Oben machen kann, beinahe mit einer geraden Linie

zusammenfaͤllt.

4) endlich sind zwei auf gußeisernen Fuͤßen ruhende Fuͤhrer i, i, Fig. 1, mit senkrechten

Spalten versehen, in die die untere Seite F' des Rahmens

eingelassen bleibt.

3. Von der Einrichtung der

Wagen.

Bevor wir zur Beschreibung des Baues und des Spieles der Zangen, in denen sich die

Nadeln befinden, uͤbergehen, wollen wir versuchen die Einrichtung und die

Bewegung der beiden Wagen, die diese Zangen und den ganzen dazu gehoͤrigen

Mechanismus fuͤhren, anschaulich und deutlich zu machen.

Von diesen beiden einander vollkommen gleichen Wagen, deren Theile wir daher auch mit

gleichen Buchstaben bezeichnen wollen, befindet sich der eine auf der rechten und

der andere auf der linken Seite des Rahmens. Jeder derselben bewegt sich auf einer

Schienenbahn, welche aus zwei vollkommen geraden und horizontal gelegten

Richtscheiten, von denen sich das eine an dem einen und das andere an dem

entgegengesezten Ende der Maschine befindet, besteht. Das eine dieser Richtscheite

sieht man in Fig.

2 bei K; ein Durchschnitt davon ist in Nr. 2,

und ein Grundriß in Fig. 5 gegeben. Die beiden Vorspruͤnge k,

k sind an zwei Tragbaͤume gebolzt, welche selbst wieder an die

beiden senkrechten Pfosten A, C und A, B des Gestelles gebolzt sind; und von denen man die

eine in Fig. 1

zur Linken, die andere aber parallel gegenuͤber an den Pfosten A' B' sieht. Der Wagen selbst besteht bloß aus einem

langen hohlen Cylinder aus Gußeisen L, an dessen Enden

sich zwei ausgekehlte und auf den Richtscheiten k

laufende Rollen B' befinden. Leztere sind an dem

Stuͤke l' aufgezogen, dessen beide Enden zum

Behufe der Aufnahme der Achsen der Rollen B'

gabelfoͤrmig gebildet sind. Das Stuͤk l'

selbst ist an den Fortsaz l gebolzt, welcher, wie Fig. 1 und 6 zeigen, mit

dem Cylinder L aus einem Stuͤke gegossen ist.

Dieser Apparat, der eigentlich den Wagen bildet, befindet sich auf den Richtscheiten

K in vollkommenem Gleichgewichte; und es erhellt

daher, daß er sich dem Zeuge zum Behufe des Einstechens und Ausziehens der Nadeln

mit groͤßter Leichtigkeit naͤhern, oder auch sich davon entfernen

kann. Damit jedoch zur Erzeugung dieser Wechselweisen Bewegungen des Wagens nicht

ein eigenes Individuum erforderlich ist, hat Hr. Heilmann

einen Mechanismus angebracht, mit welchem der den Pantographen dirigirende Arbeiter

von seinem Plaze aus die Wagen leiten, und die Ausdehnung ihres Laufes sowohl, als

deren Geschwindigkeit nach Belieben reguliren kann. Dieser Mechanismus ist, obwohl

er auf den ersten Blik etwas complicirt erscheint, dennoch einfach, und dabei eben

so dauerhaft als genau arbeitend. Wir wollen zu dessen Beschreibung

uͤbergehen.

Eine Rolle J, Fig. 2, ist an dem

rechthandigen Pfosten A, B des Gestelles angebracht, und

zwar mittelst der beiden Stuͤke J', J''. Eine

aͤhnliche Rolle befindet sich an dem entsprechenden Pfosten A' B' des entgegengesezten Endes des Gestelles. In Fig. 1 ist nur

leztere abgebildet, und erstere dafuͤr weggelassen, damit das Rad m dadurch sichtbar wird. In der Hoͤhe der Rollen

J ist eine eiserne Achse M'',

Fig. 1,

angebracht, die in Zapfenlagern, welche an den großen Pfosten A, C und A' C' befestigt sind, ruht. Diese

Achse oder Welle fuͤhrt an ihren Enden (aber innerhalb des Gestelles) zwei

Zahnraͤder m, von denen das zur Linken in Fig. 1

sichtbar, das zur Rechten hingegen durch die Rolle J

verdekt ist. Das linke Ende der Welle erstrekt sich aber auch noch uͤber das

Gestell hinaus, und traͤgt daselbst das Zahnrad M. Ueber die Rolle J und uͤber das

entsprechende Zahnrad m laͤuft eine Kette ohne

Ende j, Fig. 2; und jener Theil

dieser Kette, der den Umfang des Rades m zu durchlaufen

hat, ist eine Vaucanson-Kette, waͤhrend der andere, uͤber den

Umfang der Rolle J laufende Theil eine einfache

Laufkette ist. Die beiden Enden dieser Kette sind das eine bei j' und das andere bei j'',

Fig. 2, an

einem Stuͤke m'' befestigt, welches von dem Ende

des Bolzen m', Fig. 1, getragen wird, der

selbst wieder in dem Stuͤke l des Endes der Welle

L befestigt ist. Derselbe Bolzen ist auch noch mit

einer unter dem Richtscheite K laufenden Rolle

versehen.

Hieraus erhellt, daß wenn man die Welle M''

Fig. 1 oder

das Rad M

Fig. 2 nach

der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung umtreibt, der Wagen gezwungen wird, sich

dem Zeuge zu naͤhern; daß er sich hingegen davon entfernen wird, wenn man das

Rad M in einer dem Pfeile entgegengesezten Richtung

umtreibt.

Der Wagen zur Linken Fig. 2 ist genau auf dieselbe Weise eingerichtet, wie jener zur Rechten;

auch sind alle Theile an demselben mit gleichen Buchstaben bezeichnet; nur ist das

an dem Ende der Welle M'' befindliche Rad M hier mit M' bezeichnet,

weil die uͤbrigens ganz gleichen und auf aͤhnliche Weise aufgezogenen

Raͤder M, M' dennoch von einander unterschieden

werden muͤssen.

Waͤhrend der eine der Wagen vorwaͤrts gelaufen ist, um die Nadeln in

den Zeug zu stechen, ist der andere schon zu deren Aufnahme bereit: d.h. er klemmt

sie ein, zieht sie aus, und macht seinen Lauf, um, indem er sich davon entfernt, den

Naͤhling zu verlaͤngern und den Punkt festzuziehen, und um dann wieder

zuruͤkzukehren und nun seinerseits die Nadeln einzustechen. Waͤhrend

dieser lezteren Bewegung bleibt der erste Wagen an Ort und Stelle, um den zweiten zu

erwarten; und auf diese Weise bewegen sich beide Wagen allmaͤhlich hin und

her, ohne sich je zugleich und mit einem Male zu bewegen. Hr. Heilmann hat zu diesem Behufe an dem an den beiden Pfosten AC und AD des

Gestelles befestigten Stuͤke O einen Kniehebel

non' n'', der sich um o

bewegen laͤßt, angebracht, von welchem Folgendes zu bemerken ist. Das Knie

n fuͤhrt ein Zahnrad O', und das Ende n'' ein Zahnrad O''. Die vier Raͤder

M, M', O' und O'' haben eine

gleiche Verzahnung und gleiche Durchmesser; und die Raͤder O und O'' sind gegenseitig

solcher Maßen befestigt, daß man nur die Kurbel N

Fig. 1 und

2

umzudrehen braucht, um das Rad O'', und folglich auch

das Rad O' umzudrehen. Wenn der Hebel no senkrecht steht, so beruͤhrt das Rad O' weder das Rad M, noch das

Rad M'; so wie sich derselbe hingegen auf die eine oder

die andere Seite neigt, greift das Rad O'

allmaͤhlich in das Rad M oder in das Rad M'.

Nimmt man nun die Theile der Maschine so wie man sie in Fig. 2 ersieht, so erhellt

offenbar, daß wenn man die Kurbel N in der durch den

Pfeil angedeuteten Richtung umdreht, das Rad M sich

gleichfalls in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung umdrehen muß;

waͤhrend sich der Wagen zur Rechten bis zu dem Aufhaͤlter K'

Fig. 5

naͤhert, und durch diesen Aufhaͤlter verhindert wird mit seinen Zangen

den Zeug zu beruͤhren. Ist dieß geschehen, so genuͤgt es den Hebel no nach entgegengesezter Richtung zu neigen, um zu

bewirken, daß das Zahnrad O' in das Rad M' eingreift; und dreht man dann die Kurbel N in der eben beschriebenen Richtung, so wird sich das

Rad M' nach derselben Richtung wie das Rad M umdrehen, wo dann der Wagen zur Linken mit einer

Geschwindigkeit, welche ganz und gar von der auf der Kurbel ruhenden Hand

abhaͤngt, bis zur gehoͤrigen Graͤnze entfernt wird. Das

Zuruͤkfuͤhren des Wagens geschieht, indem man die Kurbel nach der

entgegengesezten Richtung umtreibt; und die einfache Bewegung des Hebels no genuͤgt, um abwechselnd auf den Wagen

zur Linken oder zur Rechten zu wirken. Da der Arbeiter jedoch die eine Hand an dem

Pantographen, und die andere an der Kurbel befestigt hat, so kann er nur mit seinen

Fuͤßen auf den Hebel no wirken. Deßhalb,

und da der Arbeiter uͤberdieß auch noch mehreren anderen Verrichtungen

vorstehen muß, hat Hr. Heilmann vor dem Stiker zwei

Tretschaͤmel angebracht, mit deren Huͤlfe er mit den Fuͤßen

mehrere Operationen vollbringt, die beinahe eben so zart sind, wie jene, die er mit

der Hand ausfuͤhrt. Hier wollen wir jedoch diese Tretschaͤmel nur in

so fern in Betrachtung ziehen, als sie zur Bewegung des Hebels no noͤthig sind.

Die Tretschaͤmel, die man in Fig. 1 und 2 bei P ersieht, drehen sich um die Welle p, und sind mit Schnuͤren p' versehen, die sich in entgegengesezter Richtung auf die Rollen P' rollen. Diese Rollen sind an einer beweglichen. Welle

P'' befestigt, und leztere ruht einerseits in dem

Tragpfosten E', andererseits hingegen in dem

Stuͤke K', welches an den beiden großen Pfosten

des Gestelles AC und AD befestigt ist. Die Welle P'' fuͤhrt

an ihrem einen Ende auch ein Stuͤk, welches man in Nr. 3 von Vorne und im

Profile abgebildet sieht.

Dieses Stuͤk ist an einem Theile seines Umfanges verzahnt; wozu diese

Verzahnung dient, wird spaͤter erhellen, da wir es hier nur mit dem

ungezaͤhnten Theile zu thun haben; man sieht aber ferner, daß dasselbe auch

mit einem Zapfen versehen ist, der In das gabelfoͤrmige Ende des Hebels no eingesezt ist. Wenn daher der

Tretschaͤmel P, der in Fig. 1 emporgehoben ist,

niedergedruͤkt wird, so wird sich der obere Theil der Welle P'' von Links nach Rechts drehen, und der Hebel no sich neigen, um das Rad O' in das Rad M' eingreifen zu machen;

zugleich wird sich aber auch der fruͤher gesenkt gewesene Schaͤmel

erheben, indem seine Schnur gezwungen wird, sich um so viel auf ihre Rolle

aufzuwinden, als sich die andere Schnur von der ihrigen abwindet. Auf diese Weise

ist mithin der Apparat immer bereit, wenn es noͤthig ist, nach der

entgegengesezten Richtung zu wirken.

4. Von dem Baue der Zangen.

Die Welle L', welche man in Fig. 1 und 2 ersieht, ist in

Entfernungen von einem halben zu einem halben Meter mit Fortsaͤzen qq, die aus einem Stuͤke mit ihr gegossen

sind, versehen. An diese Fortsaͤze, die man in Fig. 6 in etwas

groͤßerem Maaßstabe erblikt, werden mit zwei Bolzen die gebogenen Arme Q, welche den ganzen Zangenmechanismus zu tragen haben,

befestigt. Fig.

6 zeigt bloß einen Theil dieser Arme; da sie jedoch unter der Welle L' eben so eingerichtet sind, wie uͤber ihr, so

reicht dieser Theil mit den in Fig. 1 und 2 gegebenen Abbildungen

vollkommen hin, um einen vollstaͤndigen Begriff davon zu geben. Ein eisernes

Richtscheit, welches ein vollkommen gerades dreiekiges Prisma bildet, und welches

man in Fig. 6

und 7 bei S im Durchschnitte sieht, erstrekt sich, wie Fig. 1 zeigt,

von dem einen zum anderen je zweier Arme Q, Q, und ist

an jedem dieser lezteren mittelst eines Oehres s'

Fig. 6 und

7

befestigt. Durch dieses Oehr geht ein Zapfen, der durch die ganze Dike des Armes

dringt; in dem Oehre ist jedoch anstatt eines einfachen Loches eine Spalte

angebracht, so daß man dasselbe vor- oder ruͤkwaͤrts schieben

kann. Es ist daher ein Leichtes die drei Richtscheite S,

die sich in den drei Zwischenraͤumen zwischen den Armen Q befinden muͤssen, hinter einander in eine

vollkommen gerade Linie zu stellen; und da ein jedes dieser Richtscheite etwas

weniges uͤber seine Oehren hinausragt, so scheinen sie alle drei zusammen bei

dieser Anordnung gleichsam nur ein einziges, von dem einen zum anderen Ende des

Wagens laufendes, dreiekiges Prisma zu bilden. Dieses Prisma nun ist dazu bestimmt,

saͤmmtliche in einer Reihe befindliche Zangen zu tragen.

Fig. 8, 9, 10 und 11 zeigen die

Details, aus denen die Zangen bestehen. Man sieht in Fig. 8 die untere Wange

T an Ort und Stelle und auf dem prismatischen

Richtscheite angebracht; und hieraus erhellt deutlich, daß sich an ihr folgende

Theile befinden: 1) Unten und etwas nach Links eine Schraube t, womit sie auf dem prismatischen Richtscheite, dessen Form sie an ihrem

unteren Theile hat, befestigt wird. 2) Ganz nach Links eine Feder t', welche zum Emporheben des Schwanzes der oberen Wange

V dient, damit sie zum Behufe des Schließens der

Zange auf die untere Wange herabgedruͤkt wird. 3) Oben und gegen die Mitte

hin zwei kleine, abgerundete, durchloͤcherte Ohren, die so weit von einander

entfernt sind, als die obere Wange in der Dike mißt, und welche zur Aufnahme des

entsprechenden an dieser oberen Wange befindlichen Ohres v bestimmt sind. 4) Etwas nach Rechts von diesen Ohren einen sehr kleinen

senkrechten Vorsprung t'', der die Nadel

aufhaͤlt, wenn diese aus irgend einer Veranlassung zu weit nach

Vorwaͤrts streben sollte. 5) endlich, ganz nach Rechts eine duͤnne

Platte T'', in der sich ein kegelfoͤrmiges, nach

Außen weiteres Loch befindet, und die man in Fig. 11 von Vorne

abgebildet sieht. Die obere Wange V ist zwar in Fig. 8

gleichfalls dargestellt; allein sie wurde, um ihre Form um so deutlicher zu zeigen,

etwas uͤber ihrer eigentlichen Stellung angebracht. Man braucht daher nur die

obere Wange an ihren Plaz zu bringen, und durch die drei Oehrchen einen Stift zu

steken, um die Zange in ihrer Vollkommenheit herzustellen. Eben so ersieht man, daß

die Zange von Natur aus in Folge der Wirkung der Feder t' geschlossen ist, und auch nicht geoͤffnet werden kann;

ausgenommen es wird von Oben nach Unten auf den Schwanz der oberen Wange V ein Druk ausgeuͤbt, der die Elasticitaͤt

der Feder t' zu uͤberwinden im Stande ist.

Fig. 9 zeigt

die Zange von Unten; es erhellt hieraus die Breite der Wangen sowohl, als jene der

Federn. Fig.

10 gibt eine Ansicht der Zange von dem Ende her, an welchem sich die

Platte T' befindet. Fig. 12 zeigt eine Nadel

V' in natuͤrlicher Groͤße. Das Oehr

befindet sich in ihrer Mitte, und in dieses Oehr wird der Faden auf

gewoͤhnliche Weise eingefaͤdelt: nur wird er nicht doppelt genommen.

Man begnuͤgt sich naͤmlich damit, die Fasern des kleinen Endes in jene

des großen in der Nahe der Nadel zu vermengen, und sie zwischen den Fingern zu

rollen, damit sie fester an einander halten, und damit sie leichter durch das Loch

gehen, welches mit der Nadel in den Zeug gestochen worden.

Wenn eine Zange geoͤffnet und die Haͤlfte einer Nadel durch die in der

Platte T' befindliche Oeffnung eingesenkt worden ist, so

liegt die Nadel daselbst

in einem winkeligen Falze oder in einer Rinne, deren Tiefe geringer ist, als die

Dike der Nadel. Wird daher die Zange geschlossen, so zwaͤngt deren obere

Wange die Nadel solcher Maßen ein, daß sie vollkommen festgehalten wird, obschon sie

nur an drei Stellen ihres Umfanges erfaßt ist.

Angenommen nun, es seyen saͤmmtliche Zangen in gehoͤrigen Entfernungen

von einander aufgezogen, und auf dem prismatischen Richtscheite S so befestigt, daß sie die obere Reihe des rechten

Wagens bilden, so wollen wir nun sehen, mit welcher Art von Mechanismus der Stiker

die ganze Reihe von Zangen mit einem Male und in dem Augenblike zu oͤffnen im

Stande ist, in welchem sie, nachdem sie durch den Zeug gedrungen, von den Zangen des

entgegengesezten Wagens erfaßt werden sollen.

Es ist zu diesem Zweke eine halbflache eiserne Welle U

angebracht, die sich um sich selbst dreht, und sich von einem Ende des Wagens zum

anderen erstrekt, wie Fig. 1 zeigt. Man sieht

diese Welle in Fig.

13 einzeln fuͤr sich im Durchschnitte. Diese Welle wird nun von

einer Art von Gabeln u

Fig. 6, welche

an die Enden der Arme Q gebolzt sind, getragen; sie wird

daselbst von einem Zapfen u' festgehalten, und ist auch

an jenen Stellen, womit sie in den Gabeln ruht, vollkommen rund. Die Gabeln sind in

einer solchen Hoͤhe angebracht, daß wenn der abgeplattete Theil der Welle

nach Unten gedreht wird, dieser die Schwaͤnze aller oberen Wangen V wohl beruͤhrt, allein keinen Druk darauf

ausuͤbt, so daß die Zangen hiemit geschlossen bleiben. So wie hingegen die

Welle etwas um sich selbst gedreht wird, druͤkt sie auf die Schwaͤnze

der Zangen, so daß diese durch Ueberwindung der Elasticitaͤt der Federn t' geoͤffnet werden.

Der Stiker muß daher Mittel an der Hand haben, womit er die Welle U zur gehoͤrigen Zeit umdrehen kann: sey es um

die Zangen zu oͤffnen, oder um dieselben zu schließen; denn sie schließen

sich in Folge der Kraft der Federn t' von selbst, sobald

der halbflache Theil der Welle nach Unten gedreht worden. Zu diesem Behufe hat Hr.

Heilmann an den beiden Enden der Welle U zwei gezaͤhnte Sectoren xx, die man in Fig. 2 von Vorne sieht,

angebracht. Jeder dieser Sectoren greift naͤmlich ohne Unterlaß in ein

senkrechtes Richtscheit X, Fig. 1 und 2, welches an dem Arme Q, an dem es durch Baͤnder festgehalten ist, hin

und her gleiten kann. Das Richtscheit X ist an seinem

unteren Ende mit einem horizontalen, gegen seine Flaͤche senkrecht gestellten

Zapfen x' versehen; und mittelst dieser Zapfen wird die

Bewegung an das Richtscheit X, an den Sector x, und folglich auch an die Welle U fortgepflanzt: je nachdem die Zangen geoͤffnet oder geschlossen

werden sollen.

Um zu zeigen, auf welche Art und Weise der Arbeiter diese Operation mit seinen

Fuͤßen vollbringt, muͤssen wir jedoch wieder zu dem

Tretschaͤmelsysteme P, welches in Fig. 1 und 2 ersichtlich ist,

zuruͤkkehren. Wie bereits erwaͤhnt, traͤgt die Welle P'', die durch diese Tretschaͤmel in Bewegung

gesezt wird, an ihrem rechten Ende ein Stuͤk p'',

welches dazu bestimmt ist, den Hebel no in

Thaͤtigkeit zu sezen. Dieses Stuͤk, welches man in Nr. 3 von Vorne

abgebildet sieht, ist an 2/3 seines Umfanges gezaͤhnt, und vertritt die

Stelle eines Getriebes. Es greift naͤmlich mit seinem gezaͤhnten

Theile in einen gezaͤhnten Sector r, welcher an

dem Ende der Welle R aufgezogen ist; leztere dreht sich

um sich selbst, und ruht in den Zapfenlagern r' r', die

in der Mitte der horizontalen und unteren Querbalken des Gestelles befestigt sind.

An dieser Welle R sind aber auch zwei im Kreuze

gestellte Arme ZZ, deren Enden z, z' gabelfoͤrmig gebildet sind, angebracht. Die

beiden mit z' (Fig. 2) bezeichneten

Gabeln entsprechen dem linken, die mit z bezeichneten

hingegen dem rechten Wagen. Sie sind zur Aufnahme der Zapfen x' der gezaͤhnten Richtscheite X

bestimmt, wonach wohl das Spiel derselben deutlich genug erhellt. Gesezt

naͤmlich die Theile befinden sich in der aus Fig. 2 ersichtlichen

Stellung, und der Stiker fuͤhre, indem er die Kurbel N nach der Richtung des Pfeiles dreht, den rechten Wagen zuruͤk, so

gelangen, indem der Wagen zuruͤkkehrt, die Zapfen x' in die Gabeln z', die hervorragende

Haͤlfte der Nadeln dringt in den Zeug ein und folglich auch in die Zangen des

linken Wagens, welche zu deren Aufnahme offen stehen. Es muͤssen daher

nunmehr die linken Zangen, welche die Nadeln erfassen sollen, geschlossen, und die

rechten, die sie auszulassen haben, geoͤffnet werden; und dieß bewirkt der

Arbeiter durch einen einzigen Tritt mit seinem Fuße. Er tritt naͤmlich auf

den emporgehobenen Tretschaͤmel, um dessen Schnur anzuziehen, und pflanzt die

kreisende Bewegung, die hiedurch in der entsprechenden Rolle hervorgebracht wird, an

die Welle P'', an das Getrieb p'', an den Sector r, an die Welle R, und zugleich an die beiden Arme Z, Z fort. Die gabelfoͤrmigen Enden z, z dieser Arme steigen hiedurch empor, und

fuͤhren bei dieser aufsteigenden Bewegung die Zapfen x' mit sich; woraus denn folgt, daß die Zahnstangen-Richtscheite

X, indem sie sich in ihren Falzen schieben,

emporsteigen, und sowohl die Sectoren x als die

halbflache Welle U umdrehen, welche leztere bei dieser

Umdrehung einen Druk auf die Schwaͤnze saͤmmtlicher oberer Wangen V ausuͤbt, und hiedurch alle Zangen augenbliklich

oͤffnet. In Folge derselben Bewegung der Arme Z, Z sinken aber

deren linke Enden, an denen sich die Gabeln z' z'

befinden, herab, und fuͤhren dabei die Zapfen der linken

Zahnstangen-Richtscheite X mit sich, wodurch die

entsprechenden Sectoren und die halbflache Welle, an denen sie aufgezogen sind, so

bewegt werden, daß der abgeplattete Theil dieser Welle auf die Schwaͤnze der

oberen Wangen V zu liegen kommt, und daß folglich

saͤmmtliche Zangen dieser Seite durch die Wirkung der Federn t' geschlossen werden. Auf solche Weise schließt der

Stiker mit einem Tritte die linken Zangen, waͤhrend er zugleich jene der

rechten Seite oͤffnet; und diese lezteren bleiben dann so lange

geoͤffnet, bis sie nach der Ruͤkkehr des linken Wagens dessen Nadeln

aufzunehmen haben. Dieselbe Bewegung des Tretschaͤmels, welche diese doppelte

Wirkung hervorbrachte, veraͤnderte zugleich auch die Stellung des Hebels no

Fig. 2, und

brachte das Rad O' mit dem Rade M' in Verbindung, so daß der Arbeiter nur mehr die Kurbel N umzudrehen braucht, um den linken Wagen, der die

Nadeln auszieht, und die Faͤden festzieht, in Bewegung zu sezen.

Die Faͤden spannen sich in dem Maaße, als sich der Wagen entfernt; da jedoch

bei dieser Spannung keine Elasticitaͤt Statt findet, so koͤnnten

hieraus mancherlei Unannehmlichkeiten erwachsen. Diesen hat Hr. Heilmann dadurch vorgebaut, daß er an den Wagen einen

Mechanismus anbrachte, womit saͤmmtliche Faͤden zu gleicher Zeit den

Druk eines nach Belieben regulirbaren Gewichtes erleiden. Dieser Mechanismus ist das

Einzige, was uns noch zu beschreiben uͤbrig bleibt.

Man sieht in Fig.

1 etwas unter dem prismatischen Richtscheite, welches die Zangen

traͤgt, eine Welle Y, die von einem Ende des

Wagens zum anderen laͤuft, und sogar an beiden Enden etwas daruͤber

hinausragt. Diese Welle ruht auf den Stuͤken y,

welche an den Armen Q befestigt sind, und kann sich in

denselben umdrehen. An dem linken Ende dieser Welle befinden sich zwei

Staͤbchen y' und w,

an dem rechten Ende hingegen nur ein einziges y' und ein

Gegengewicht y'', welches man in Fig. 2 sieht. Die Enden

dieser beiden Staͤbchen y' sind durch einen etwas

diken und vollkommen geraden Eisendraht mit einander verbunden. Wenn sich der Wagen

dem Zeuge naͤhert, und bevor ihn noch der Eisendraht beruͤhren kann,

begegnet das Staͤbchen w, dessen Richtung man aus

Fig. 2

ersieht, dem Zapfen w'

Fig. 1, der

sich gegen dasselbe stemmt, und es immer mehr und mehr emporhebt. Zugleich werden

aber auch die Staͤbchen y', y' und der Eisendraht

emporgehoben, so daß sie in die in Fig. 7 angedeutete

Stellung gelangen. Wenn sich der Wagen hingegen von dieser Stellung ausgehend von

dem Zeuge entfernt, so gleitet das Staͤbchen w uͤber den Zapfen

w' hinab, um bis auf eine gewisse Entfernung zu

entweichen; wo dann das Gegengewicht y'' die

Staͤbchen y' herabfallen macht, und den

Eisendraht, der sie mit einander verbindet, auf saͤmmtliche Faͤden der

Nadeln herabdruͤkt: so daß das ganze System in die aus Fig. 2 und 6 ersichtliche Stellung

gelangt.

Wir haben bei der ganzen hier gegebenen Beschreibung der groͤßeren Einfachheit

und Deutlichkeit wegen nur die obere Zangen- und Nadelreihe in Betracht

gezogen; wirft man jedoch einen Blik auf Fig. 1 und 2, so bemerkt man sowohl

an dem rechten, als an dem linken Wagen auch noch eine untere Zangen- und

Nadelreihe, welche genau so wie die obere an dem unteren Ende der Arme Q aufgezogen ist. Der Mechanismus, welcher zum Oeffnen

und Schließen dieser Zangen dient, ist gleichfalls vollkommen derselbe, und

arbeitet, wie man aus Fig. 2 ersieht,

gleichzeitig, indem auch fuͤr diese Reihe eine halbflache Welle, ein

gezaͤhnter Sector und eine entsprechende Zahnstange an den verschiebbaren

Richtscheiten X, X vorhanden ist. Der Druk auf die

Faͤden wird hier ganz auf dieselbe Weise ausgeuͤbt, wie oben durch den

mit Y, y, y', w und w'

bezeichneten Mechanismus.

Bemerkungen uͤber das Spiel der Maschine.

Die Groͤße der Muster, die eine Maschine dieser Art stiken kann, ist nicht

bloß durch die Ausdehnung der Bewegungen, die man dem Rahmen, der den Zeug

traͤgt, geben kann, sondern auch durch die Zahl der Nadeln, welche man

arbeiten lassen kann, beschraͤnkt. Denn da alle Nadeln dasselbe Muster, und

zwar in einer und derselben horizontalen Linie stiken, so erhellt offenbar, daß

deren Entfernung von einander etwas groͤßer seyn muß, als die Breite des

Musters; indem sonst durch die Bewegung des Rahmens ein Stuͤk jenes Zeuges,

der bereits von einer Nadel gestikt worden ist, vor eine andere Nadel

gefuͤhrt wuͤrde, so daß die Stikereien zweier Nadeln uͤber

einander kaͤmen.

Wollte man daher mit 130 Nadeln arbeiten, von denen sich 65 oben und 65 unten

befaͤnden, und sollte dabei jedes Muster zwei Decimeter horizontale Breite

haben, so muͤßten die Nadeln uͤber zwei Decimeter von einander

entfernt seyn, so daß die ganze Maschine in diesem Falle uͤber 13 Meter lang

seyn muͤßte. Da es aber der ganze Mechanismus nicht zulaͤßt, daß man

der Maschine eine so bedeutende Laͤnge gibt; und da man bisher bei einer

Laͤnge von 2 1/2 Meter stehen blieb, so muͤssen, wenn man in einem

solchen Raume mit 130 Nadeln, wovon die Haͤlfte oben, und die andere Haͤlfte unten

angebracht waͤre, arbeiten will, die Nadeln in Entfernungen von

beilaͤufig 4 Centimeter von einander angebracht werden: indem die Stikmuster

hoͤchstens eine solche Breite haben koͤnnen. Wollte man breitere

Muster, so muͤßte die Zahl der Nadeln vermindert und deren Entfernung von

einander vergroͤßert werden; so muͤßte deren Zahl z.B. um die

Haͤlfte vermindert werden, wenn die Breite der Stikmuster bis auf 8

Centimeter erhoͤht werden sollte.

Bei einer solchen Verminderung der Zahl der Nadeln nehmen jedoch auch die Vortheile

ab, welche die Maschine gewaͤhrt; denn der Arbeiter braucht zur Leitung eines

Wagens mit 50 Nadeln eben so viele Zeit wie zur Leitung eines Wagens mit 130 Nadeln.

Wenn jedoch auch die Maschine leider in Hinsicht auf die Breite der stikbaren Muster

etwas beschraͤnkt ist, so unterliegt sie doch in Hinsicht der Laͤnge

oder der Hoͤhe keiner solchen Beschraͤnkung. Man kann z.B. in ihr 150

Baͤnder von jeder beliebigen Laͤnge auf ein Mal stiken; denn man

braucht diese Baͤnder nur auf die beiden Walzen aufzurollen und zuerst die

ganze Hoͤhe, die die senkrechte Bewegung des Rahmens zulaͤßt, zu

stiken; worauf dann der Stiker den Punkt, bei welchem er stehen blieb, auf der Tafel

bezeichnet, die Maschine einen Augenblik anhaͤlt, den gestikten Theil auf

eine der beiden Walzen aufrollt, und dafuͤr einen neuen Theil Bandstreifen

den Nadeln gegenuͤber bringt. Wenn dieß geschehen ist, fuͤhrt der

Stiker die Spize des Pantographen empor oder herab, je nachdem er oben oder unten

geendet hat; und eben so schafft er die Zeichnung, die er auf der Tafel verfolgt,

empor oder herab, wo er dann bei einiger Gewandtheit sein Merkzeichen bald wieder

auffinden wird, so daß er in der Arbeit fortfahren kann.

Es versteht sich, daß der Stiker mit dem Pantographen nicht die auf der Tafel

befindliche Zeichnung zu verfolgen hat; sondern daß er die Spize dieses Instrumentes

auf jenem Punkte der Zeichnung, durch welchen die Nadel zu gehen hat, anhalten,

diese dann ausziehen, und das Instrument neuerdings wieder an jenem Punkte anhalten

muß, an welchem die Nadel auf die andere Seite zuruͤkgestochen wird, u.s.f.

Um dieses Ablesen zu erleichtern, besteht die auf der Tafel angebrachte Zeichnung

aus geraden Linien, an deren Enden sich die Einstich- und

Ruͤkstichpunkte befinden: so daß der Stiker bestaͤndig die gebrochenen

Linien, denen er mit der Spize des Pantographen folgen muß, vor Augen hat. Sollte er

diese Bahn einen Augenblik verlassen, ohne daß er den Punkt, bis zu welchem er

gelangt, mit einem Zeichen versehen haͤtte, so muͤßte er auf die

bereits vollendete Arbeit sehen, und durch Vergleichung den Punkt zu erforschen suchen, von

welchem aus er seine Arbeit fortzusezen hat, damit weder Luͤken, noch

Wiederholungen entstehen.

Tafeln