| Titel: | Leopold Franke's patentirte Reinigungsmaschine für die Papiermasse. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. XVI., S. 98 |

| Download: | XML |

XVI.

Leopold Franke's patentirte Reinigungsmaschine fuͤr die

PapiermasseAnleitung zur Anlage und Behandlung derselben, bei Bandenhoͤck in Goͤttingen. 1835. (Polytechnisches

Centralblatt, Nr. 46.).

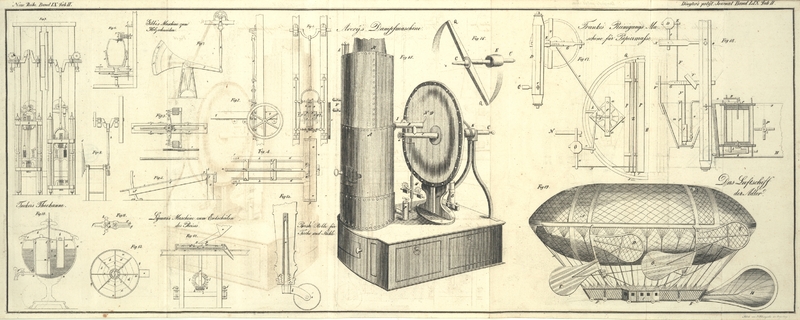

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Franke's Reinigungsmaschine fuͤr die

Papiermasse.

Um die zerfaserte Substanz aus baumwollenen und leinenen Zeugen zu gewinnen, die zur

Fertigung des Papieres erforderlich ist, bediente man sich anfaͤnglich

einfacher Stampfwerke, welche wegen des geringeren oͤkonomischen Nuzeffects

und der unbequemeren Handhabung der Maschine von den Hollaͤndern durch

zerkleinernde Walzmaschinen verdraͤngt worden sind, die man in Deutschland

noch mit dem Namen der Hollaͤnder belegte. Konnte man mittelst derselben nun

auch in kuͤrzerer Zeit eine reinlichere und gleichfoͤrmigere Masse

bereiten, so hatten sie doch den bedeutenden Nachtheil, daß sie die knotenartigen

Theile der Hadern und die beim Zusammennaͤhen derselben geknuͤpften

Knoten nicht zerkleinerten. Wollte man diesem Nachtheile entgehen, so konnte man

entweder gleich anfaͤnglich aus den Hadern alle Naͤhte ausschneiden

und sie wegen Entfernung aller Knoten gehoͤrig aussuchen lassen, oder man

mußte Stampfwerke mit Walzenmaschinen vereinigt anwenden, wobei die ersten die

Hadern so umwandelten, daß den lezteren nur noch die gehoͤrige Verfeinerung

blieb, oder man mußte bei alleiniger Anwendung der Walzenmaschine, wenn man das

vorhergehende muͤhsame Sortiren scheute, aus dem bereits gefertigten Papiere

die Knoten ausheben, wodurch dasselbe allerdings Schaden leiden muß. Um die Bogen

ohne Knoten und Spuren der abgehobenen Knoten zu fertigen, wird in manchen Fabriken

auch die zubereitete Masse in Bogen geformt, die Bogen gepreßt, damit die Knoten

besser sichtbar werden und aus dem noch nassen Papiere gehoben werden koͤnnen, worauf die

so beschaͤdigten Bogen wieder in Masse verwandelt und das zweite Mal zu

Papier geformt werden.

Dem Verf. gelang es nach langjaͤhrigen Bemuͤhungen, alle diese

beschwerlichen und zeitraubenden Processe durch ein einfaches Ausscheiden der Knoten

mittelst einer Reinigungsmaschine zu ersezen, welche die Vortheile hat, daß sie

wenig Raum bedarf, in jeder Fabrik daher aufgestellt werden kann, keine neue

Handarbeit in die ganze Papierbereitung bringt, und, was die Hauptsache ist, sich in

verschiedenen Fabriken bereits bei Formen aller uͤblichen Papiersorten

bewaͤhrt hat. Der Betrieb dieses Reinigungsapparates fuͤr eine Butte

fordert ungefaͤhr eine Mannskraft, und die Maschinerie dient gewisser Maßen

dadurch als Regulator fuͤr die Arbeitsbutte, daß durch sie in derselben immer

eine gleichfoͤrmige Mischung von Masse und Wasser unterhalten wird.

Von den beiden mitgetheilten Abbildungen enthaͤlt Fig. 17 einen Grundriß,

und Fig. 18

einen Aufriß, jedoch so, daß die rechts liegende Arbeitsbutte im Durchschnitt, die

links weiter zuruͤkliegende Drukpumpe nur in der Seitenansicht gezeichnet

ist. Zwischen den vier Saͤulen aa befindet

sich ein aufrechtstehendes cylindrisches Drahtgeflecht, in dessen Mitte eine

stehende, mit neun radial gestellten Schaufeln versehene Welle sich befindet, die

auf dem von Unten heraufgeschraubten Spizzapfen b sich

bewegt. Oben und unten hat das Sieb eine hoͤlzerne Fassung; die Oeffnungen

desselben sind, je nachdem eine groͤber oder feiner gemahlene Masse gesichtet

werden soll, bei verschiedenen Sieben 1/40 – 1/80 groß, jedoch

moͤglichst gleichfoͤrmig im ganzen Siebe. Zwischen dem aͤußeren

Schaufelende und dem Siebe befindet sich 1/4'' Zwischenraum. Der obere Zapfen der

Welle ruht in Pfannen, die in dem Stege f versenkt sind,

und ist in einen Kurbelarm ausgebogen, durch den der Schaufelwelle eine

wiederkehrende kreisfoͤrmige Bewegung mitgetheilt wird. Aus dem Inneren des

Siebes fuͤhrt das Ableitungsrohr h die sich

absezenden Unreinigkeiten außerhalb der Arbeitsbutte weg; es ist beim Ausgange aus

der Butte mit einem Ventil, welches mittelst des Hebels k und des Zuges bei i gehoben werden kann, und

am Ende durch einen Pfropfen verschlossen.

Ein zweiter zur Maschine gehoͤrender Theil ist die in dem Gefaͤße m, dessen Vordertheil als weggehoben gezeichnet ist,

befindliche Drukpumpe; die Bodenweite des Gefaͤßes ist nicht uͤber

9'', damit beim Ansaugen des Papierbreies nichts zuruͤkbleibe, seine

Groͤße aber bestimmt sich nach dem Verbrauch der Papiermasse, und es kann

oben ungefaͤhr 23–30'' weit seyn, bei 28–30'' Hoͤhe. Die

Drukpumpe

l steht in der Mitte dieses Gefaͤßes mit dem

Einmuͤndungsrande 3/4'' uͤber dem Boden, wodurch groͤbere

Koͤrper am Eintritte in die Pumpe gehindert werden. Sie ist mit zwei Laschen

an einen Querriegel q angezogen, welcher auf der

Saͤule p ruht und in dem Rande des

Gefaͤßes gegen den Seitendruk etwas eingelassen ist. Das Drukrohr o fuͤhrt in sanften Biegungen von ihr nach dem

hohlen Raume des Cylindersiebes, um demselben die Masse zuzufuͤhren. Der

Kolben der Drukpumpe besteht aus kreisfoͤrmig geschnittenen Holzscheiben, die

in der Mitte eine Oeffnung haben, um gegen ein Gestemme an der Kolbenstange mittelst

einer durchgreifenden Schraube angezogen und zusammengepreßt werden zu

koͤnnen; die Filzscheiben schließen dicht an das Rohr an, und werden,

wenigstens die untere, durch eine neue ersezt, sobald dieß nicht mehr vollkommen der

Fall ist, weil, wenn etwas von der Papiermasse zwischen Kolben und Stiefel kommen

sollte, daraus leicht kleine Roͤllchen gebildet werden koͤnnten, die

das Sieb nicht aufzuhalten vermoͤchte. Durch die Kolbenstange Y haͤngt der Kolben mit dem bewegten Hebel G zusammen.

Zur Bewegung des ganzen Apparates wird von einem bewegten Werke aus eine Welle so

getrieben, daß sie sechszehn Umgaͤnge in der Minute macht, folglich mit dem

an ihr befindlichen Krummzapfen die abgebrochen gezeichnete Zugstange C ebenfalls sechszehn Mal hin- und herbewegt, und

dadurch vermoͤge des Kreuzarmes t der liegenden

Welle D eine kreisfoͤrmig wiederkehrende Bewegung

ertheilt, die sich durch den zweiten Arm E, die

Verbindungsstange F dem Hebel G und somit auch der Kolbenstange Y mittheilt.

Um den Hub der Kolbenstange nach Beduͤrfniß groͤßer und kleiner machen

zu koͤnnen, befinden sich theils an dem Hebel G

mehrere Angriffspunkte fuͤr die Zugstange F, an

denen sie mittelst Bolzen befestigt werden kann, theils ist die Kolbenstange Y, wo sie sich an den Hebel G schließt, mit drei horizontal neben einander befindlichen

Loͤchern versehen, welche eben so vielen in dem Hebel G entsprechen, und je nachdem der Bolzen in das weiter nach V zu liegende gestekt wird, eine Vermehrung des Hubes

auch dadurch moͤglich machen; sobald der Bolzen eingestekt ist, wird die

Klappe T vorgeschlagen und dadurch ein Ausheben der

Stange unmoͤglich gemacht. Der Hebel G bewegt

sich in der geschlizten Saͤule V, die ein

Hin- und Herschwanken verhindern soll. (Dasselbe ließe sich ebenfalls dadurch

erreichen, daß man die Zugstange F zum Verstellen an dem

Arme E und F einrichtete.)

An der fruͤher erwaͤhnten Welle, welche die Zugstange C in Bewegung sezt, befindet sich ein Rad von 67

Zaͤhnen, das in ein Getriebe von siebenzehn Stoͤken eingreift, und

mittelst desselben eine zweite ebenfalls vertikal stehende Welle umdreht, die mittelst einer Kurbel

die Lenkerstange N, dadurch aber auch die Arme u, v, x der neben der Arbeitsbutte stehenden Welle O in wiederkehrende Bewegung versezt. Mit dem Arme v ist die Stange w

verbunden, die an ihrem anderen Ende in den fruͤher erwaͤhnten

Kurbelarm g der Schaufelwelle greift, und daher zur

Bewegung der lezteren dient. Mittelst des Armes x und

der Zugstange y wird aber die Fluͤgelwalze z bewegt, deren vier Fluͤgel PP in beiden Abbildungen ersichtlich sind, und

welche vermoͤge ihrer Ausdehnung uͤber die ganze Arbeitsbutte die

Masse nicht zu Boden sinken laͤßt, ein gleichfoͤrmiges Gemisch von

Wasser und Papierstoff durch die Butte erhaͤlt, und die unter bestimmten

Umstaͤnden sich zusammensezende Papiermasse wieder gehoͤrig

auseinander treibt. Sie ruht mit zwei Spizzapfen in Pfannen an der Wand der Butte;

der Zapfen bei Q ist fest, dagegen der bei R beweglich und durch die Schraube S verstellbar, daß die Walze immer im schließenden Gange

bleibe.

Vermoͤge der angegebenen Verhaͤltnisse wird bei sechszehn Kolbenhuben

die Schaufelwalze 126 Schwingungen im Cylindersiebe machen, die am aͤußersten

Ende 7–8'' betragen, die Fluͤgelwalze dagegen eben so viel von 4''

Bogenlaͤnge. Fuͤr feingemahlene Masse ist die angegebene Anzahl

Umdrehungen der Schaufelwalze vollkommen hinreichend, kann jedoch ohne Nachtheil um

1/8 verringert werden; bei langfaserigem Papierstoffe darf die Zahl ihrer

Umdrehungen nicht unter 120 in der Minute sinken. Ein anderes Mittel, den

gehoͤrigen Gang hervorzubringen, gibt die Vermehrung oder Verminderung der

Bogenlaͤnge der Schwingung ab, die man durch Aenderung der Dimensionen an den

Armen u, v, g erreichen kann, wobei jedoch zu bedenken

ist, daß man durch kuͤrzeren Ausschlag die Maschine mehr schont.

Soll der beschriebene Apparat nun in Wirkung treten, so wird die Arbeitsbutte so weit

mit Wasser gefuͤllt, daß wenn die Papiermasse zugegeben wird, die

Fluͤssigkeit eine solche Hoͤhe erreicht, daß Cylinder und

Schaufelwalze bedekt sind, und bis an den Rand der Butte noch 3–4''

uͤbrig bleiben. Hierauf fuͤlle man m voll

Papierstoff, und bewege gleichzeitig den Kolben und die Schaufelwalze im Siebe, so

wird der Stoff in die Arbeitsbutte uͤbergetrieben werden. In das

Gefaͤß m fuͤllt man unterdessen so lange

nach, bis die Masse in der Butte diejenige Consistenz erreicht hat, die zur

bestimmten Staͤrke einer Papierart erforderlich ist. Beginnt nun das

wirkliche Fertigen der Bogen, so schoͤpft man so viel Masse in das

Pumpengefaͤß, als fuͤr eine bestimmte Anzahl Bogen erforderlich ist,

und stellt den Hub der Pumpe so, daß in derselben Zeit, die der Arbeiter zum Formen braucht, die

Masse in die Butte uͤbergeht; man erlangt hiedurch außer dem Vortheile, ein

Papier ohne Knoten je nach der Feinheit des Siebes zu erhalten, noch eine

gleichfoͤrmige Consistenz der Papiermasse in der Arbeitsbutte, wodurch es dem

Arbeiter viel leichter faͤllt, immer Bogen von gleicher Staͤrke

auszuschoͤpfen, als wenn er an einer Butte arbeitet, in welche die Masse von

etwa 180 Bogen auf einmal eingetragen wird, und die Consistenz am Ende etwa bloß ein

Drittel so groß ist, als am Anfange. Die in dem Siebe zuruͤkbleibenden

knotenartigen Ruͤkstaͤnde werden nach 5–6stuͤndiger

Arbeit entfernt. Man haͤngt zu dem Ende den Pumpenkolben ab, laͤßt

noch einige Zeit die Schaufelwalze in Bewegung, wodurch sie alle Papiermasse

austreibt, sezt diese dann auch in Ruhe, oͤffnet das Bodenventil mittelst des

Hebels k, und laͤßt ein Paar Handeimer Wasser

unter ganz langsamer Walzenbewegung abfließen, wodurch die Unreinigkeit aus den

Winkeln weggespuͤlt wird.

Tafeln