| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen und an den Dampfkesseln für stationäre und Locomotivdampfmaschinen, worauf sich John George Bodmer, Civilingenieur von Bolton-le-Moors, am 24. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. XXVI., S. 162 |

| Download: | XML |

XXVI.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen und an den

Dampfkesseln fuͤr stationaͤre und Locomotivdampfmaschinen, worauf sich

John George Bodmer,

Civilingenieur von Bolton-le-Moors, am 24. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. November 1835, S.

138.

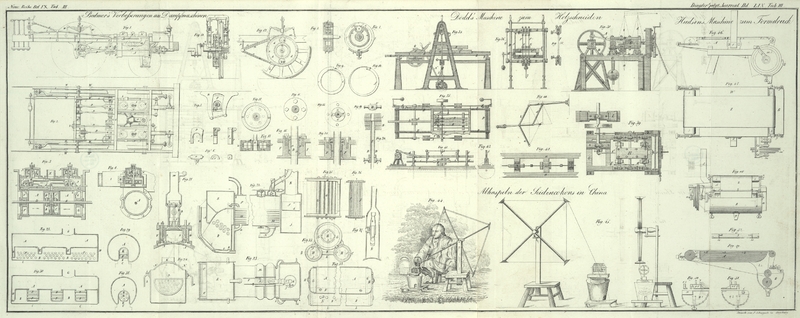

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Bodmer's verbesserte Dampfmaschinen und Dampfkessel.

Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Erfindungen umfassen mehrere neue

Einrichtungen an den Dampfmaschinen und Dampfkesseln. Sie bestehen 1) in Hinsicht

auf die Dampfmaschinen in der Anwendung zweier Kolben, die sich in einem und

demselben Cylinder nach entgegengesezten Richtungen bewegen, und von denen jeder

einen eigenen, jedoch an einer und derselben Welle angebrachten Kniehebel in

Bewegung sezt, damit auf diese Weise die der Welle mitgetheilte Kraft ausgeglichen

wird. Denn, waͤhrend der eine Kolben seinen Kniehebel durch die

Haͤlfte eines Umganges treibt, treibt der andere seinen Kniehebel durch die

andere Haͤlfte; und dadurch wird die Welle in kreisende Bewegung versezt,

ohne daß sie irgend eine Gewalt auf ihre Zapfenlager ausuͤbt. Da ferner die

Expansivkraft des Dampfes auf die Kolben und durch diese auf die Kniehebel allein

wirkt, so erhellt offenbar, daß auf keinen Theil des Gestelles oder der Grundlage

der Maschine irgend eine Gewalt ausgeuͤbt wird. Durch die Anwendung zweier

Kolben wird die Kraft verdoppelt, und folglich werden zwei Kniehebel, jeder mit

einem Halbmesser von 4 Zoll, eine eben so große Kraft auf die Welle ausuͤben,

wie ein Kniehebel, dessen Halbmesser 8 Zoll betruͤge. Die Geschwindigkeit der

Maschine laͤßt sich demnach verdoppeln, ohne daß die Kolben und Cylinder

einer groͤßeren Abnuͤzung ausgesezt waͤren, als dieß an den

gewoͤhnlichen Dampfmaschinen bei einer um die Haͤlfte geringeren

Geschwindigkeit der Fall ist. Ueberdieß laͤßt sich bei der Kuͤrze der

Kolbenhube und der vermehrten Groͤße der Dampfwege eine große Geschwindigkeit

erzielen, ohne daß dadurch die Kraft der Maschine beeintraͤchtigt

wuͤrde.

Die zweite neue Einrichtung besteht in der Compensirung oder Ausgleichung des Drukes,

den die Spannkraft oder Elasticitaͤt des Dampfes auf die Schiebventile

ausuͤbt. Der Patenttraͤger ist hiedurch im Stande den

Flaͤchenraum der Dampfwege und folglich auch die Oberflaͤchen der

Ventile auf jede erforderliche Dimension zu vergroͤßern, ohne daß, die

Reibung in demselben Verhaͤltnisse zunaͤhme.

Die dritte Erfindung besteht in der Anwendung von kreisbogenfoͤrmigen

Fuͤhrern, in denen sich die Zapfenlager der Kniehebelwelle bewegen. Die

Kolben und Schiebventile sind hiedurch gezwungen sich unabaͤnderlich in dem

geeigneten Raume zu bewegen, in was immer fuͤr einer Stellung sich die

Kniehebelwelle befinden mag.

Die vierte Erfindung bezieht sich auf den Bau und die Aufziehmethode von doppelten

Zapfenlagern fuͤr die Kniehebelwelle, zwischen welchen Lagern die

Laufraͤder angebracht sind; ferner aber auch auf eine solche Verbindung der

Wagenraͤder mit diesen Zapfenlagern und dem Wagengestelle, daß der Druk auf

die beiden Zapfenlager gegen einander ausgeglichen wird. In Folge dieser Einrichtung

kann das Gewicht oder der Druk des Wagens nicht auf die Kniehebel wirken.

Die fuͤnfte Erfindung bezwekt eine verbesserte Methode die metallene Liederung

der Kolben auszudehnen, und die Verhinderung der Abnuͤzung der Kolben und

Cylinder, wenn sie horizontal angebracht sind.

Die sechste Erfindung endlich betrifft eine Methode die Geschwindigkeit eines

Dampfwagens auf einer horizontalen Schienenbahn zu erhoͤhen, ohne zugleich

auch die Geschwindigkeit der Kniehebelwelle zu vermehren.

Fig. 1 ist ein

senkrechter Laͤngendurchschnitt durch die Maschine. Fig. 2 zeigt dieselbe im

Grundrisse oder in einer horizontalen Ansicht. Fig. 3 ist ein

Laͤngendurchschnitt durch einen der Cylinder, der Kolben und der

Schiebventile in etwas groͤßerem Maaßstabe. Fig. 4 gibt einen

Querdurchschnitt und eine Endansicht derselben Theile. A,

A sind die Cylinder, von denen jeder zwei Kolben B,

C hat, welche sich in ihm bewegen. Die Kolbenstangen D, E gehen durch Stopfbuͤchsen in den Dekeln F, G. H ist ein Schiebventil, welches sich in der Dampfkammer I bewegt; leztere steht mit der von dem Dampfkessel

herfuͤhrenden Dampfroͤhre K in Verbindung.

a, b und c sind die

Dampfwege des Cylinders; sie dienen abwechselnd je nach der Stellung des

Schiebventiles als Eintritts- oder Austrittsmuͤndungen. Das

Schiebventil ist hohl und bildet die Austrittsmuͤndung des Dampfes, der durch

die Canaͤle oder Wege d, e in den Rauchfang

entweicht. Gesezt die Kolben und Ventile befinden sich in der aus Fig. 3 ersichtlichen

Stellung: d.h. die Canaͤle b, c, durch welche der

Dampf austritt, seyen nach Innen gegen das Schiebventil offen, so wird der Canal a zum Behufe des Eintrittes des Dampfes in den Cylinder

offen stehen, wo dann der Dampf zuerst zwischen die Kolben B,

C gelangen, und in Folge seiner Expansivkraft die beiden Kolben gegen die

Enden des Cylinders hin nach der Richtung der Pfeile aus einander treiben wird. Wenn

die Kolben an den Enden ihrer Hube angelangt sind, so hat sich das Schiebventil in

der Richtung des Pfeiles bewegt, wo dann die Oeffnung d

dem Dampfwege a offen stehen wird, so daß lezterer

nunmehr zum Austrittscanale wird. Zugleich oͤffnen sich aber die gegen die

beiden Enden des Cylinders hin befindlichen Canaͤle oder Wege b und c; und da dann der

Dampf durch diese beiden Wege in das Innere des Cylinders gelangen kann, so werden

die Kolben nun durch die Elasticitaͤt des Dampfes wieder gegen die Mitte des

Cylinders hin getrieben werden, wie man dieß aus Fig. 3 sieht.

Waͤhrend dieß geschieht, kehrt das Ventil wieder in seine fruͤhere

Stellung zuruͤk. Die Austrittsoͤffnung d

ist, wie man sieht, so groß, daß sie dem Austrittscanale e immer geoͤffnet ist.

Die Compensation oder Ausgleichung des Drukes des Dampfes auf das Schiebventil

ersieht man am besten aus Fig. 3 und 4. Sie ist folgender Maßen

bewerkstelligt. Mit den Ventilen H stehen durch Stangen

die beiden dampfdichten Kolben M, M in Verbindung; und

diese Kolben sind so gebaut, daß die Expansivkraft des Dampfes deren

Seitenwaͤnde so nach Außen druͤkt, daß sie in inniger

Beruͤhrung mit den kleinen Cylindern N, N stehen.

Die Seiten der Kolben M sind wegen der Duͤnnheit

des Metalles, in welches bis auf 2/3 seiner Dike drei oder mehrere

Saͤgefurchen oder Spalten geschnitten sind, elastisch. Uebrigens eignet sich

irgend eine andere Art dampfdicht schließender Kolben eben so gut. Die Kolben M, M bewegen sich in den beiden kleinen Cylindern N, N, welche uͤber der Oeffnung f, f des Ventilgehaͤuses oder der Dampfkammer I befestigt sind.

Das aͤußere Ende dieser Cylinder N, N ist dem

Zutritte der Luft offen. Der in die Kammer I

eingetretene Dampf uͤbt seine Expansivkraft auf die Oberflaͤche des

Schiebventiles H, und durch die Oeffnungen ff auch auf die Kolben M,

M. Es ist daher offenbar, daß die auf die Kolben M,

M ausgeuͤbte Dampfkraft durch die Stangen L,

L streben wird die Oberflaͤche des Ventiles H außer Beruͤhrung mit der Oberflaͤche des Cylinders zu

bringen; und daß folglich diese Oberflaͤche von dem Druke des Dampfes befreit

wird, indem lezterer durch die auf die Kolben ausgeuͤbte Kraft compensirt

ist. Da jedoch der Flaͤchenraum der Kolben M, M

etwas kleiner ist, als jener der mit dem Cylinder in Beruͤhrung stehenden

Ventiloberflaͤche, so wird das Ventil dennoch immer mit dem Cylinder in

Beruͤhrung erhalten werden, und zwar mit einem Druke, der von dem

Flaͤchenraume der Kolben M, M abhaͤngt. In

Folge dieser Befreiung des Schiebventiles von dem Druke des Dampfes koͤnnen die

Eintritts- und Austrittsoͤffnungen der Cylinder in beliebigem Grade

vergroͤßert werden, ohne daß man auf die Reibung, welche durch den Druk des

Dampfes auf die hiedurch vergroͤßerten Beruͤhrungsoberflaͤchen

hervorgebracht wird, Ruͤksicht zu nehmen braucht; denn diese Reibung kann

durch den Flaͤchenraum der Kolben M, M

ausgeglichen oder compensirt werden. Die Maschine kann mithin mit großer

Geschwindigkeit arbeiten, ohne hiebei durch einen Mangel an hinreichendem

Dampfzuflusse beschraͤnkt zu werden, wie dieß an den gewoͤhnlichen

Maschinen der Fall ist.

Zur weiteren Erlaͤuterung der Bewegung des Schiebventiles muß bemerkt werden,

daß wenn sich das Schiebventil zum Behufe der Verwechselung der Eintritts-

und Austrittscanaͤle a, b und c bewegt, die massiven Theile des Ventiles diese

Oeffnungen bedeken.

Der Dampf in dem Cylinder wird in Verbindung mit dem auf die Kolben M, M wirkenden Dampfe dahin wirken das Ventil außer

Beruͤhrung mit dem Cylinder zu bringen, was jedoch durch folgende

Vorrichtungen verhuͤtet wird. Die Kolben M, M

werden durch die cylindrischen Theile g, g, die sich in

den Fuͤhrern h, h bewegen, und durch die Zapfen

i, i, die sich in den hohlen Stellschrauben k, k bewegen, dirigirt oder in ihrer Bewegung gerichtet.

Die Schrauben k, k, welche durch Mutterschrauben gehen,

die in dem oberen Theile der Cylinder N, N angebracht

sind, sind mit Schraubenmuttern versehen, und so regulirt, daß genau in demselben

Momente, in welchem die massiven Theile des Schiebventiles die Dampfwege a, b, c bedeken, die Schultern l,

l der Kolben mit dem Ende der Schrauben in Beruͤhrung kommen. Da

hiedurch die Wirkung der Kolben M, M unterbrochen wird,

so wird folglich in demselben Momente die ganze Kraft des in der Kammer I enthaltenen Dampfes auf das Ventil wirken, indem

dadurch, daß sich die Kolben gegen die Stellschrauben stemmen, die Compensation oder

Ausgleichung ihrer Kraft fuͤr diesen Augenblik verhindert wird.

Sollte die Maschine ploͤzlich angehalten oder deren Gang umgekehrt werden

muͤssen, – und Lezteres wuͤrde der Fall seyn, wenn die massiven

Theile des Schiebventiles die Dampfwege a, b, c

verdeken, so wuͤrde die Geschwindigkeit der Laufraͤder einer

Locomotivmaschine oder jene des Flugrades einer stationaͤren Dampfmaschine

bewirken, daß die Kolben den in dem Cylinder enthaltenen Dampf comprimiren, indem

dessen Entweichen aus dem Cylinder verhindert ist. Der hiedurch entstehende

Widerstand wuͤrde dann so groß werden, daß wenn der Dampf nicht entweichen

koͤnnte, einige Theile der Maschinerie nachgeben oder zerstoͤre werden

mußten. Damit dieß nicht

geschehen koͤnne, ist die Einrichtung getroffen, daß das Schiebventil etwas

weniges nachgeben kann, sobald der comprimirte Dampf in dem Cylinder eine solche

Kraft erlangt hat, daß er die Kraft des Dampfes in der Kammer I zu uͤberwaͤltigen im Stande ist. Zu diesem Behufe ist die

Verbindung zwischen den Staͤben oder Gelenkstuͤken L, L und den Schiebventilen H,

H durch einen kurzen Spalt oder durch ein kurzes Fenster, wodurch der aus

Fig. 3

ersichtliche Zapfen m, m gestekt wird, vermittelt. Bei

diesem Baue kann der in dem Cylinder comprimirte Dampf das Schiebventil

uͤberwaͤltigen und entweichen, wodurch dem Brechen irgend eines

Theiles der Maschine vorgebaut ist.

Nach dieser vorlaͤufigen Beschreibung der ersten und zweiten der fraglichen

Erfindungen muß noch angedeutet werden, wie man die von den arbeitenden Kolben

ausgeuͤbte Kraft auf die Kniehebel wirken lassen kann, um eine

Locomotivmaschine oder einen Dampfwagen in Bewegung zu sezen. Die Enden der

Kolbenstangen D, D bewegen sich zwischen V foͤrmigen Leitern O,

O und stehen auf die gewoͤhnliche Weise mit den Stangen PP in Verbindung. An den anderen Enden sind diese

Stangen mit den an der Welle R befindlichen Kniehebeln

Q, Q verbunden. Die Kolbenstangen E, E bewegen sich gleichfalls zwischen Fuͤhrern

S, S und deren Enden bilden die Kolben der

Heißwasserpumpen T, T. An diesen Kolbenstangen sind auch

die Querhaͤupter U, U angebracht, mit deren Enden

die Stangen V, V in Verbindung stehen; leztere sind

ihrerseits mit den Armen oder Kniehebeln W, W verbunden,

die an der in dem Gestelle in Zapfenlagern aufgezogenen Welle X angebracht sind. Mit den Kniehebeln W, W

stehen aber ferner auch noch die Staͤbe Y, Y in

Zusammenhang; und diese fuͤhren an die an der Welle R aufgezogenen Kniehebel Z, Z, wodurch die von

den Kolben ausgeuͤbte Kraft auf die bereits beschriebene Art und Weise an die

Kniehebelwelle fortgepflanzt wird.

Die dritte Verbesserung an den Locomotivdampfmaschinen, naͤmlich die Anwendung

von KreissegmentenKreissegmeten als Fuͤhrer an den Zapfenlagern der Kniehebelwelle, ersieht man aus

Fig. 1 und

einzeln fuͤr sich aus Fig. 5. n, n sind diese Fuͤhrer, welche an dem Gestelle

des Wagens festgemacht sind, und an deren inneren Seiten Falzen angebracht sind, in

welchen sich die an den Tragstuͤken p

befindlichen Leisten o, o schieben, wie man dieß aus

Fig. 6

ersieht. Die Stuͤke pp tragen den Druk des

Wagens auf die Zapfenlager der Kniehebelwelle R. Wenn

der Wagen in Folge irgend einer außerordentlichen Belastung oder durch einen

ploͤzlichen Stoß herabsinkt, so werden auch die Fuͤhrer n, n, und mit diesen die Cylinder und Kolben

herabsinken; und wegen

der eigenthuͤmlichen Form dieser Fuͤhrer wird hiebei jederzeit

zwischen den Enden der Kolbenstangen D, D und dem

Mittelpunkte der Kniehebelwelle, so wie zwischen diesen und den Hebelarmen W, W eine und dieselbe Entfernung beibehalten bleiben.

Die Fuͤhrer bilden naͤmlich einen Theil eines Kreises, dessen

Mittelpunkt in den Zapfen liegt, durch welche die Kniehebelarme mit den

Kolbenstangen verbunden sind. Auf diese Weise sind also der Kolben und die

Schiebventile gezwungen sich innerhalb ihrer bestimmten Bewegungssphaͤre zu

bewegen.

Die vierte Erfindung, naͤmlich die Art der Verbindung und Aufziehung der

doppelten Zapfenlager der Kniehebelwelle, erhellt aus Fig. 1 und 2, so wie aus Fig. 6 und auch

aus Fig. 11

und 12. Das

Gewicht des Wagens und der Maschine wird von den Stangen q,

q getragen, deren untere Enden in Scheiden r

angebracht sind; leztere sind an den Seiten der Tragstuͤke p, p, die auf den Zapfenlagern der Kniehebelwelle ruhen,

gebildet. Diese Stangen q, q gehen durch Fuͤhrer,

welche an den Federn angebracht sind, und ihre oberen Enden sind mit Stellschrauben

versehen und mit dem Hebel s verbunden. An diesem Hebel

sind mittelst Zapfen zwei andere Hebel t, t angebracht,

mit deren Enden die Stangen u, u in Verbindung stehen.

Leztere umfangen und tragen die Federn v, v, an deren

Enden die Gelenkstuͤke w, w angebracht sind, die

mit dem Wagengestelle verbunden sind, so daß sich der Wagen und die Maschine also

auf solche Weise aufgehaͤngt befinden.

Bei dieser Einrichtung ist es nicht moͤglich, daß auf das Zapfenlager an der

einen Seite des Rades ein groͤßeres Gewicht oder eine groͤßere Gewalt

wirkt, als auf jenes der anderen Seite, indem das Gewicht zwischen beiden compensirt

oder ausgeglichen worden ist. Um jedoch ferner jeder ungleich auf die Zapfenlager

wirkenden Gewalt, die allenfalls dadurch entstehen koͤnnte, daß sich der

Wagen oder die Fuͤhrer nicht in einer senkrechten Linie mit der

Kniehebelwelle befinden, zu begegnen, sind die oberen Theile der Halsringe oder

Stuͤke x, x, in denen sich die Welle umdreht,

convex sphaͤrisch geformt, wie man dieß aus Fig. 6 ersieht; und diese

sphaͤrischen Theile passen in Scheiden, oder in entsprechende concave

Ausschnitte an der unteren Seite der Tragstuͤke p,

p. Mit Huͤlfe dieser Vorrichtung werden sich die Stuͤke x, x jederzeit nach Art eines Nußgefuͤges

stellen, so daß sie immer gehoͤrig und gleichmaͤßig auf der

Kniehebelwelle aufruhen. Die Zapfenlager werden mit Oehl oder irgend einem anderen

entsprechenden Stoffe schluͤpfrig erhalten, und zwar mittelst eines kleinen

Behaͤlters und einer Walze, welche mit der Welle in Beruͤhrung

laͤuft, wie dieß in den einzelnen Figuren angedeutet ist.

Die fuͤnfte Erfindung ersieht man in Fig. 7 und 8, von denen erstere einen

durchschnittlichen Grundriß des verbesserten Kolbens und leztere einen

Querdurchschnitt durch denselben darstellt. Die soliden Theile dieses Kolbens

bestehen aus zwei Haͤlften a, a, welche mittelst

eines doppelten Kegels an dem Ende der Kolbenstange b

angepaßt, und durch Schraubenbolzen an einander festgemacht sind. c, c sind metallene Ringe, von denen man in Fig. 9 einen

einzeln fuͤr sich abgebildet sieht. Diese Ringe drehen sich lose an einem

cylinderfoͤrmigen Theile des Kolbens; ihre aͤußeren

Oberflaͤchen sind zusammengewikelte Curven; ihre inneren Oberflaͤchen

hingegen bilden das verzahnte Kreissegment d, d, welches

in ein Getrieb e eingreift, das in einem in dem massiven

Theile des Kolbens befindlichen Ausschnitte angebracht ist. Die aͤußeren

Seiten dieser Ringe sind mit sogenannten kreisrunden Keilen oder Zwingen f, f, dergleichen man in Fig. 10 einen einzeln

fuͤr sich ersieht, umgeben. Diese Stuͤke zusammen bilden die

Liederung; ihre Enden sind mit Zapfen q an den massiven

Theilen des Kolbens d befestigt, damit sie nicht herum

gedreht werden koͤnnen, wenn die Liederung gespannt werden muß. Lezteres

geschieht, indem man durch die in dem Kolben befindliche Oeffnung h einen Schluͤssel in das vierekige Loch des

Getriebes fuͤhrt. Wenn man naͤmlich dieses leztere in der Richtung des

Pfeiles umdreht, so werden sich auch die zusammengerollten Ringe in dieser Richtung

bewegen, und die kreisfoͤrmigen Keile oder Zwingen f ausdehnen. Es versteht sich, daß die Gefuͤge dieser Zwingen nicht

in eine Linie mit einander gebracht werden duͤrfen, sondern uͤber

einander zu liegen kommen muͤssen, damit der Dampf nicht durch die Liederung

entweichen kann.

Bei diesem Baue der Kolben sind die Vortheile der massiven Kolben mit jenen der

Kolben mit elastischer Liederung vereint. Um die Abnuͤzung der Kolben und der

Cylinder, wenn sich diese in horizontaler Stellung befinden, zu verhuͤten,

laͤuft, wie Fig. 11 zeigt, wo jedoch nur ein Theil des Cylinders im Durchschnitte

dargestellt ist, nach der ganzen Laͤnge der unteren Seite des Cylinders ein

Falz i, in welchen eine aus gehaͤrtetem Stahle

verfertigte und mit Stellschrauben l versehene Stange

eingepaßt ist. Ein zweiter, aber schwalbenschwanzfoͤrmiger Falz ist an dem

Kolben oder dessen Liederung geformt, und in diesen ist ein anderes auf dem ersteren

ruhendes Stuͤk Stahl eingesezt, welches den Kolben traͤgt. Sollten

sich diese Theile durch die Reibung abnuͤzen, so kann die Stange k leicht durch die Stellschrauben nachgetrieben werden.

Da dieser Falz mit einer Hebelmaschine geschnitten wird, so raͤth der

Patenttraͤger die ganze innere Cylinderflaͤche auszuhobeln anstatt

auszubohren, indem man seiner Ansicht nach durch Hobeln einen vollkommneren Cylinder zu

erzielen im Stande ist, als durch Bohren.

Die sechste Erfindung, welche in einer verbesserten Methode die Geschwindigkeit des

auf horizontalen Schienenbahnen laufenden Wagens abzuaͤndern besteht, ersieht

man aus den senkrechten und Laͤngendurchschnitten Fig. 11 und 12. a, a ist die Kniehebelwelle, welche in Zapfenlagern, die

auf die oben beschriebene Weise compensirt sind, laͤuft. b ist eines der Laufraͤder, die sich lose an der

Kniehebelwelle, die gleichsam ihre Achse bildet, drehen. c ist ein an der Nabe des Laufrades befestigtes Zahnrad; d eine Scheibe, an deren innerer Seite ein verzahnter

Reifen e angebracht ist; f

eine andere, an der Kniehebelwelle befestigte Scheibe, die man auch einen doppelten

Kniehebel nennen kann. Diese Scheibe f fuͤhrt

zwei Zapfen g, g, an denen sich zwei Getriebe hh drehen, die in den verzahnten Reifen e und auch in das Zahnrad c

eingreifen. i ist ein Hals- oder Nabenring, der

sich an dem Ende der Kniehebelwelle schiebt; an ihm ist die Scheibe k, k angebracht, in der die beiden Zapfen l, l befestigt sind, und mittelst dieser Zapfen steht,

wie Fig. 11

zeigt, das Laufrad b mit der Scheibe d und mit dem inneren Rade e

in Verbindung, so daß sich saͤmmtliche Theile mit der Geschwindigkeit der

Kniehebelwelle mit dem Laufrade bewegen. Soll die Geschwindigkeit vermehrt werden,

so werden die Zapfen l, l aus der Scheibe d gezogen, indem man den Halsring i mittelst eines Hebels oder auf andere Weise an der Kniehebelwelle

verschiebt. Zugleich wird aber auch das innere Zahnrad e

in seinen Umdrehungen angehalten, und zwar mittelst eines Zaumes oder eines

Reibungsbandes m, m, welches die aͤußere

Oberflaͤche des Rades umfaßt, und welches durch die Stangen n, n und durch die an der Welle o, o angebrachten Excentrica damit in Beruͤhrung gebracht wird. Die

Welle o ist mittelst der Stange oder des

Gelenkstuͤkes p an dem Wagengestelle

aufgehaͤngt. Mit Huͤlfe dieser Vorrichtungen wird der verzahnte Reif

e allmaͤhlich zum Stillstehen gebracht; da

aber die Kniehebelwelle sich umzudrehen fortfaͤhrt, so werden sich die an der

Scheibe f befindlichen Getriebe h, h um ihre Achsen zu drehen beginnen, indem sie in die Zaͤhne des

nunmehr stillstehenden Rades e eingreifen, und hieraus

wird folgen, daß sich das Zahnrad c und mit diesem das

Laufrad b mit der vermehrten Geschwindigkeit von drei

Umgaͤngen auf einen Umgang der Kniehebelwelle bewegt. So wie man hingegen den

an der Stange q aufgehaͤngten Reibungszaum

nachlaͤßt, und die Zapfen l, l wieder mit der

Scheibe d in Verbindung bringt, werden die

Laufraͤder wie fruͤher wieder die Geschwindigkeit der Kniehebelwelle

bekommen.

Auf diese Erlaͤuterung meiner Verbesserungen an den Dampfmaschinen, sagt der

Patenttraͤger, muß ich nunmehr auch noch in Kuͤrze jene Theile der

Locomotivmaschine, an denen der Zeichnung gemaͤß meine Verbesserungen

angebracht sind, andeuten, um hierauf noch einige auf die stationaͤren

Dampfmaschinen oder auf die fuͤr Dampfboote bestimmten Maschinen

bezuͤgliche Modificationen zu bezeichnen. Die Cylinder A, A ruhen auf den Querriegeln 1, 1, 1 des Wagengestelles, von denen

zugleich auch der Kessel getragen wird. Die Schiebventile H,

H werden von den an der Kniehebelwelle R

befindlichen Excentricis 2, 2 in Bewegung gesezt. 3,3 sind Stangen, die von den

Excentricis an die Hebel 4, 4, die sich an der Welle X

gleichsam wie um ihren Stuͤzpunkt bewegen, fuͤhren. Die

entgegengesezten Enden dieser Hebel stehen mit den Stangen 5,5 in Verbindung, die

ihrerseits wieder mit den mit der Hand steuerbaren Hebeln 6,6 verbunden sind. Von

den Enden der lezteren laufen die Stangen 7,7 an die aus Fig. 1 und 2 ersichtlichen Stangen

8,8, welche durch Schraubengefuͤge damit verbunden sind. Die Stangen 8,8

selbst gehen durch cylindrische Fuͤhrer 9,9, welche in der Kammer I angebracht und mir Stopfbuͤchsen versehen

sind.Mehrere der Theile, auf welche sich der Patenttraͤger hier bezieht,

sind in der Abbildung, welche das London Journal

gibt, und die wir getreu wiedergeben, nicht mit den entsprechenden

Buchstaben und Zeichen versehen. Ebendieß ist auch noch bei einigen anderen

Figuren der Fall.A. d. R. Von den Stangen 8,8 aus ragen die Arme 10,10 in die Dampfkammer hinein, und

zwar durch die Oeffnung oder den Spalt 11 und zwischen den an den Scheiteln der

Schieber H, H angebrachten hervorragenden Leisten. Auf

diese Weise werden die Schiebventile in den erforderlichen Zeitraͤumen und

mittelst der Handsteuerung in Bewegung gesezt. Der auf der Platform 13 stehende

Maschinist kann die Bewegungen der Maschine umkehren, oder wenn es noͤthig

ist, die Maschine auch ganz stillstehen machen. Die

Ausfuͤhrungsroͤhren 14,14 stehen mit anderen in den Rauchfang

fuͤhrenden Roͤhren in Verbindung, wie dieß spaͤter beschrieben

werden wird.

Fig. 13 und

14 geben

einen Grundriß und einen Durchschnitt einer Methode die Kolbenstangen in den Dekeln

der Cylinder dampfdicht zu liedern, wobei die Spannkraft des Dampfes mit zur

Verhuͤtung des Entweichens des Dampfes benuzt ist. D ist die Kolbenstange und F der Dekel. Die

metallene Liederung besteht aus zwei Theilen 15,15, die rund um die Kolbenstange

herum gelegt werden, und deren Gefuͤge oben mit den Stuͤken 16,16

bedekt werden. Das Ganze wird durch das Dekelstuͤk 17, welches mit

Schraubenbolzen an dem Dekel F befestigt ist,

festgehalten. Der Dampf dringt durch eine Oeffnung in den Ausschnitt oder in die Einziehung der metallenen

Liederung, und draͤngt durch seine Expansivkraft die Liederung dicht an die

Kolbenstange, so daß das Entweichen des Dampfes dadurch verhindert ist.

Fig. 15 und

16 zeigen

eine andere Liederungsmethode der Kolbenstangen im Grundrisse und im Durchschnitte.

D ist die Kolbenstange; F der Dekel; 18,18 sind halbkreisfoͤrmige Stuͤke aus

gehaͤrtetem Stahle, welche die Kolbenstangen umfassen, und hinter welche in

die Ausschnitte 19,19 eine gewoͤhnliche hanfene Liederung gebracht ist. Das

Ganze wird durch das Dekelstuͤk 20 festgehalten.

Fig. 17 und

18 zeigen

einen Grundriß und einen Durchschnitt einer anderen Art von Kolben, an welchem die

Expansivkraft des Dampfes die einzelnen Theile der metallenen Liederung so nach

Außen draͤngt, daß diese in innige Beruͤhrung mit dem Cylinder

geraͤth. B ist der Kolben; D die Kolbenstange und 21 sind die Liederungssegmente, welche dampfdicht

zwischen den beiden Kolbenhaͤlften festgehalten werden. Zwischen der

Seitenwand der massiven Theile des Kolbens und der Liederung ist jedoch ein kleiner

Raum gelassen, durch den der Dampf eintritt, um die Liederung nach Außen zu

treiben.

Im Falle man es fuͤr zwekdienlich hielte, die Kraft beider Kolben nur an dem

einen Ende des Cylinders weiter fortzupflanzen, so koͤnnte dieß dadurch

geschehen, daß man die eine Kolbenstange hohl macht, und die andere sich in dieser

bewegen laͤßt. Erstere muͤßte jedoch an ihrem Ende mit einer

entsprechenden Stopfbuͤchse versehen seyn. Eine Einrichtung dieser Art sieht

man in Fig.

19 und 20 dargestellt. B und C sind Theile von Kolben, die an den Enden ihrer Kolbenstangen D, E befestigt sind. Die Stange D besteht aus einer hohlen Roͤhre, an deren Ende sich das Querhaupt

U, U befindet; mit diesem Querhaupte sind Stangen

verbunden, die an die Kniehebelwelle fuͤhren. Die Kolbenstange E bewegt sich durch die in dem Querhaupte angebrachte

Stopfbuͤchse, und steht an ihrem Ende gleichfalls mittelst einer Stange mit

einem an derselben Welle befindlichen Kniehebel in Verbindung.

Es erhellt offenbar, daß die beiden ersten der hier beschriebenen Erfindungen nicht

nur auf Locomotivmaschinen anwendbar sind, wie dieß bei der vorausgeschikten

Beschreibung angenommen ist; sondern daß sie eben so gut auch an den

stationaͤren und den fuͤr Dampfschiffe bestimmten Dampfmaschinen

Anwendung finden. Ich bemerke in dieser Hinsicht in Kuͤrze nur Folgendes.

Gesezt die Kniehebelwelle meiner Locomotivmaschine bilde einen Theil der

Haupttreibwelle einer Baumwollspinnerei, und diese Treibwelle mache 200 bis 250 Umgaͤnge in der

Minute, wie dieß gewoͤhnlich durch Vervielfaͤltigung der Nader und

Getriebe hervorgebracht wird; so ist bei Anwendung meiner Erfindung kein solches

Raͤderwerk erforderlich. Man braucht naͤmlich hier nur ein Flugrad von

beilaͤufig 4 Fuß im Durchmesser an die Haupttreibwelle, d.h. an die

Kniehebelwelle, zu bringen, je nach der Kraft, welche man noͤthig hat, einen

oder zwei Cylinder an der Wand des Gebaͤudes oder sonst irgendwo zu

befestigen, und die Kolben dieser Cylinder entweder mittelst einer hohlen

Kolbenstange oder mittelst der beschriebenen Communicationswelle mit der

Haupttreibwelle in Verbindung zu bringen. Alle Zahnraͤder sind hier

uͤberfluͤssig, indem die Maschine mit einer Geschwindigkeit von 250

Kolbenhuben und daruͤber arbeiten kann, ohne daß der Dampf in der

Ausuͤbung seiner vollen Kraft auf die Kolben ein Hinderniß

erfaͤhrt.

Von großer Wichtigkeit ist die Leichtigkeit, womit sich, wenn es noͤthig ist,

die Kraft dadurch erhoͤhen laͤßt, daß man einen anderen Cylinder an

der Treibwelle anbringt. In solchen Faͤllen, in denen ein kleiner Verlust an

Dampf durch Verdichtung nicht in Betracht kommt, kann ein aͤhnlicher Cylinder

selbst in irgend einer Entfernung mit einer eigenen Maschinerie in Verbindung gesezt

und durch eine Dampfroͤhre von einem Dampfkessel aus mit Dampf versehen

werden. Der Werth und Nuzen dieser verbesserten Dampfmaschine wird auch noch dadurch

bedeutend gesteigert, daß sie nur sehr einfache und leichte Grundlagen oder Gestelle

erfordert, indem die Maschine keine Gewalt darauf ausuͤbt.

Meine Verbesserungen an den Dampfkesseln fuͤr stationaͤre sowohl als

Locomotivdampfmaschinen bestehen 1) in einer neuen und verbesserten Einrichtung der

Sicherheitsklappen; 2) in dem allgemeinen Baue der Kessel fuͤr

Locomotivmaschinen mit den dazu gehoͤrigen Theilen, so wie auch in dem

Apparate zur Regulirung des Zuges mittelst des austretenden Dampfes; 3) endlich in

dem Baue der Kessel fuͤr stationaͤre Dampfmaschinen oder

Dampfboote.

Die erste dieser Verbesserungen ersieht man aus Fig. 21, in welcher ein

senkrechter Durchschnitt durch einen Theil des Kessels und des Sicherheitsventils

gegeben ist. A, A ist ein Theil des Kessels; B die von dem Kessel in den Cylinder C fuͤhrende Dampfroͤhre; D das Ventil. Dieser Cylinder steht auf der Platte E, welche von zwei anderen Cylindern F, G getragen wird; leztere sind an Scheiden oder

Randstuͤken, die an dem Kessel befestigt sind, fixirt. In jedem dieser

Cylinder befinden sich Ventile H, I; auch sind sie an

ihren unteren Enden zum Behufe des Eintrittes des Dampfes aus dem Kessel offen. Das

Kolbensicherheitsventil D paßt genau in den oberen Theil des

Cylinders C, und steht durch die Stange a mit einem zweiten Kolben K

in Verbindung, der unter der Oeffnung der Dampfroͤhre B angebracht ist, sich dampfdicht in dem unteren Theile des Cylinders

bewegt, und einen etwas groͤßeren Flaͤchenraum darbietet als der

Kolben D. Der in dem Cylinder C zwischen dem Ventile D und dem Kolben K enthaltene Dampf uͤbt seine Spannkraft auf

beide aus; da jedoch der Kolben K einen groͤßeren

Flaͤchenraum darbietet, so wird dieser herabgedruͤkt, woraus denn

folgt, daß das Ventil D mittelst der Verbindungsstange

a auf die Schultern b, b

so herabgezogen wird, daß der Cylinder dampfdicht geschlossen ist. Der Kolben I ist mit der Stange c,

welche durch die Platte E laͤuft, verbunden; und

das Ende dieser Stange dient als Zeiger an dem Dampfeichmaaße d. Der Kolben selbst wird durch eine Spiralfeder e, welche einen Druk von 5 bis zu 50 Pfd. auf den Quadratzoll auszuhalten

vermag, ohne zu brechen, niedergehalten. Das Kugelventil H wird durch eine Stange f, die durch die

Platte E geht, und an deren Ende sich eine Stellschraube

g befindet, auf ihren Siz niedergehalten, und zwar

mittelst der Spiralfeder h, h, die so berechnet ist, daß

sie einem Druke von weniger dann 51 Pfd. auf den Quadratzoll, welches der

hoͤchste in dem Kessel erforderliche Druk ist, nicht nachgibt. Gesezt daher,

der Druk des Dampfes in dem Kessel betrage nur 5 Pfd. auf den Quadratzoll, so wird

dieß auf den Kolben I keinen Einfluß haben; so wie

hingegen der Druk des Dampfes zunimmt, wird der Kolben I

in demselben Verhaͤltnisse emporsteigen, in welchem die Feder e nachgibt. Und wenn der Druk uͤber 50 Pfd. per Zoll, z.B. 51 Pfd. betraͤgt, so wird der

Kolben I in dem Cylinder G

so weit emporgestiegen seyn, daß die Oeffnung i an dem

Dampfwege k, k angelangt ist, der von dem Cylinder an

die untere Flaͤche des Kolbens K fuͤhrt.

Der Dampf wird daher unmittelbar darauf durch den Canal oder Dampfweg k, k aus dem Cylinder G

entweichen, den unter dem Kolben K befindlichen Theil

des Cylinders C erfuͤllen, den Kolben K empordruͤken, und das Ventil D uͤberwaͤltigen; wo dann der

uͤberschuͤssige Dampf durch die Oeffnung l,

l und die Ausfuͤhrungsroͤhre m in

die atmosphaͤrische Luft entweichen kann. Sobald jedoch der Druk des Dampfes

wieder unter 50 Pfd. per Quadratzoll herabsinkt,

druͤkt die Feder e den Kolben l wieder herab, so daß die Oeffnung k verschlossen wird. Die Folge hievon ist dann, daß der

Dampf neuerdings wieder auf die obere Flaͤche des Kolbens K wirkt, das Ventil D

herabzieht, und folglich das weitere Entweichen des Dampfes verhuͤtet. Die

kleine Quantitaͤt Dampf, die unter dem Kolben K

in dem Cylinder enthalten ist, kann man entweder verdichten oder durch eine sehr kleine Oeffnung

in die atmosphaͤrische Luft entweichen lassen. Wenn das Ventil I irgend ein Mal in Unordnung geraͤth oder nicht

gehoͤrig arbeitet, so wird das andere Ventil H

als eine zweite Sicherheitsklappe wirken. Denn es wird, indem dessen Feder h, unter einem Druke, der uͤber 51 Pfd. per Quadratzoll betraͤgt, nachgibt, emporsteigen

und den Dampf durch den Canal n gegen die untere Seite

des Kolbens K emporsteigen lassen, so daß dieser auf die

oben beschriebene Weise gehoben wird. Wenn der Maschinist das Sicherheitsventil

oͤffnen will, so braucht er nur die Schraube g zu

drehen; denn diese laͤßt das Ventil H nach, und

gestattet dem Dampfe angegebener Maßen auf den Kolben K

zu wirken.

Fig. 22 ist

ein senkrechter Laͤngendurchschnitt durch meinen verbesserten Dampfkessel

fuͤr Locomotivmaschinen mit dem Speisungscanale, der Feuerstelle, den

roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤgen, dem Aschenloche, dem Rauchfange,

dem Drosselventile und der Roͤhre, welche den austretenden Dampf in den

Rauchfang leitet. Fig. 23 gibt einen Grundriß dieses ganzen Apparates, und Fig. 24 einen Aufriß

seines vorderen Endes. A ist der zur Speisung dienende

Canal, an dessen oberem Ende ein Thuͤrchen angebracht werden kann. B die Feuerstelle oder der Ofen. C, C die Roststangen. D, D Wasserkammern, die

den Speisungscanal und den Ofen umgeben. E eine andere

Kammer oder ein Theil des Kessels, welcher fuͤr sich abgeschlossen und

uͤber dem Ofen angebracht ist, und dessen Boden das Bogengewoͤlbe der

Feuerstelle bildet. Diese Kammer ist mit Bolzen an dem Hauptkessel F, F befestigt; die Roͤhren a und b bilden seine

Wasser- und Dampf-Communicationen. Die Kammern D, D, welche sich an den Seiten der Feuerstelle befinden, stehen, wie man

besonders aus Fig.

25 ersieht, durch Roͤhren G, G mit

einander in Verbindung, und sind mit Stangen, Schraubenplatten und Schraubenmuttern

c, c, c befestigt. Die Roͤhre a* dient den Kammern zur Communication des Wassers,

waͤhrend die Roͤhren b* b* zur

Communication des Dampfes bestimmt sind. H, H, H sind

roͤhrenfoͤrmige Feuerzuͤge, welche wie gewoͤhnlich durch

den Kessel in das Aschenloch I gehen, uͤber

welchem der Rauchfang K befestigt ist. Die

Seitenwaͤnde dieses Aschenloches sind gleichfalls mit Wasserkammern d, e versehen, und diese stehen, wie Fig. 26 zeigt, durch die

querlaufenden Wasserroͤhren f mit einander in

Verbindung. Das von einer Pumpe der Maschine gelieferte Wasser tritt durch die

Roͤhre h in die untere Kammer d ein, um dann, nachdem es in den Roͤhren g quer durch das Aschenloch gelaufen, in die

entgegengesezte Kammer und aus dieser durch die Roͤhre i in den Kessel zu gelangen. Das von einer anderen Pumpe gelieferte Wasser

tritt durch die Roͤhre k

in die Kammer e, und gelangt, nachdem es durch die Roͤhren f gelaufen, von dem entgegengesetzen Ende durch die

Roͤhre l in den Kessel. Auf diese Weise wird also

das Wasser, bevor es in den Kessel gelangt, in den Roͤhren erwaͤrmt.

L ist ein Drosselventil von gewoͤhnlichem

Baue. M, M sind die Dampfroͤhren, die sich nach

zwei Richtungen theilen, den Kessel umfassen und an die Dampfbuͤchsen der

Schiebventile fuͤhren, wie dieß oben schon beschrieben worden ist. N ist die von der Maschine herfuͤhrende

Austrittsroͤhre fuͤr den Dampf, die den Kessel gleichfalls umgibt, und

dann in den Rauchfang fuͤhrt. Zum Behufe der Regulirung des Zuges, der durch

den Uebergang des austretenden Dampfes in den Rauchfang erzeugt wird, ist das Ende

der Roͤhre N so geformt, wie man es in Fig. 27 im

Durchschnitte dargestellt sieht. K ist naͤmlich

der gegen das obere Ende eingezogene oder verengerte Rauchfang. N die Austrittsroͤhre, an deren Ende eine andere

eigenthuͤmlich geformte Roͤhre O

angebracht ist. Diese Roͤhre ist naͤmlich an der einen Seite mit einer

Zahnstange m ausgestattet, deren Zaͤhne in das

Getrieb n eingreifen, welches in dem Rauchfange in

Zapfenlagern laͤuft. Das Ende der Welle oder Achse dieses Getriebes ragt

solcher Maßen hervor, daß man einen Schluͤssel mit einer Kurbel daran steken

kann, um auf diese Weise das Getrieb drehen, und dadurch die Roͤhre O emportreiben oder herabsenken zu koͤnnen. Der

Zug wird naͤmlich regulirt, je nachdem sich das Ende dieser Roͤhre

naͤher an dem eingezogenen Theile des Rauchfanges oder weiter davon entfernt

befindet; er kann sogar, wenn es noͤthig ist, ganz unterbrochen werden, ohne

daß dadurch der Austritt des Dampfes verhindert waͤre. Will man einen Zug in

dem Rauchfange erzeugen, bevor noch die Maschine arbeitet, und bevor noch Dampf

austritt, so wird die Klappe P, die durch den Hebel o und das Federgehaͤuse p auf ihren Siz niedergehalten wird, dadurch geoͤffnet, daß man die

Stange q anzieht. Dadurch steigt naͤmlich die

Klappe P empor, und der Dampf kann mithin direct aus dem

Kessel in den Rauchfang uͤbergehen. Die Klappe P

befindet sich in einem Gehaͤuse oder in einer Buͤchse, die mit der

Austrittsroͤhre N verbunden ist, und kann auch

als Sicherheitsventil benuzt werden.

Meine Verbesserungen an den Kesseln fuͤr stationaͤre Dampfmaschinen

oder Dampfboote beziehen sich auf jene Kessel mit beweglichen Feuerrosten, auf

welche ich am 24. Mai 1834 bereits ein Patent erhielt. Fig. 28 gibt einen

senkrechten Laͤngendurchschnitt durch einen meiner abermals verbesserten

Kessel. Fig.

29 ist ein Querdurchschnitt desselben. A, A

ist der Kessel; B, B die Feuerstelle; C, C der Plaz fuͤr die Roststangen und den

entzuͤndeten Brennstoff;

D ein Theil des Kessels, welcher an dem vorderen Ende

nach Abwaͤrts verlaͤngert ist, und unter welchem die beweglichen Roste

oder Roststangen, Nahmen, die ich in meinem fruͤheren Patente beschrieben

habe, in die Feuerstelle eintreten. E, E sind Stege oder

Theile des Kessels, die in die Feuerstelle herabragen. Die Seitenwaͤnde des

Kessels stehen durch mehrere, gehoͤrig in dem Kessel befestigte

Wasserroͤhren F, F mit einander in Verbindung.

G ist das Hauptloch; H

die Eintrittsmuͤndung des Feuerzuges.

Fig. 30 zeigt

einen anderen verbesserten Kessel dieser Art im Laͤngendurchschnitte; Fig. 31 gibt

hingegen einen Querdurchschnitt davon. A ist der Kessel;

B die Feuerstelle; C die

Stelle fuͤr die Roststangen; D der vordere Theil

des Kessels; E, E sind die Stege; F, F die roͤhrenfoͤrmigen, in dem Kessel angebrachten

Feuerzuͤge; G das Hauptloch; H die Eintrittsmuͤndung fuͤr den

Feuerzug.

In Fig. 32

ersieht man einen Laͤngen- und in Fig. 33 noch einest

Querdurchschnitt eines Kessels, der aus drei cylindrischen Roͤhren A, B, C zusammengesezt ist. Die beiden unteren dieser

Roͤhren B, C stehen durch die

Wasserroͤhren D, D, die quer durch die

Feuerstelle laufen, mit einander in Verbindung; und jede der beiden unteren steht

mit der oberen Roͤhre A durch die Oeffnungen E, E und die Roͤhren F in Communication. Die Enden dieser Kessel bestehen aus den gußeisernen

Stuͤken G, in denen sich die Hauptloͤcher

befinden. H sind die Dekel, an welche vier Ohren I, I, I, I gegossen sind, und die an Ort und Stelle

gebracht werden, indem man sie mit der Kante durch zwei in dem Hauptloche

befindliche Auskerbungen bringt; zwei der Ohren I, I

bedeken dann, wie in Fig. 33 durch Punkte

angedeutet ist, die Auskerbungen in dem Hauptloche, waͤhrend die anderen dazu

dienen, den Dekel an seiner Stelle zu erhalten. Die Dekel werden anfangs nur durch

einen Stab, welcher durch die Henkel gestekt wird, festgehalten; ist der Kessel aber

ein Mal mit Wasser gefuͤllt, so werden sie durch den Druk des Wassers und des

Dampfes fest und vollkommen schließend angedruͤkt. K ist die Stelle fuͤr die Roststangen und den entzuͤndeten

Brennstoff; L die Eintrittsmuͤndung des

Feuerzuges.

Tafeln